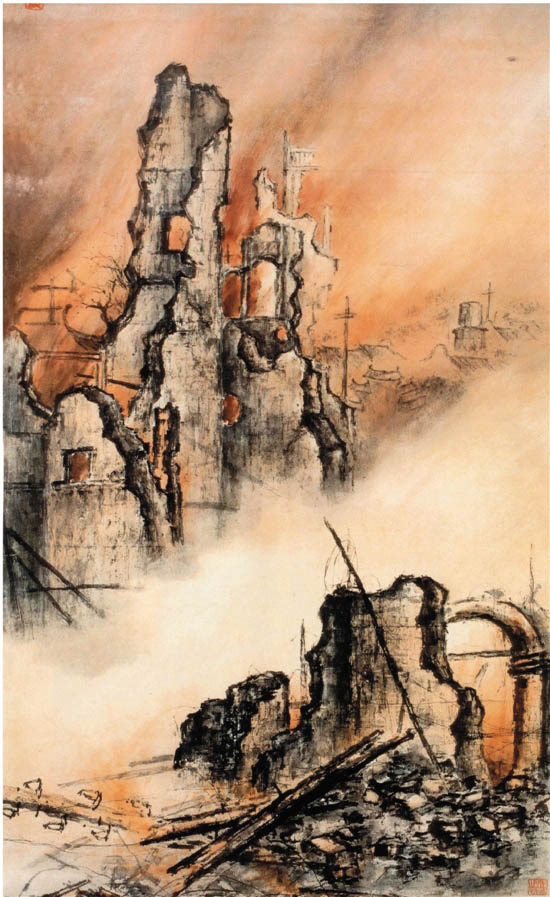

高劍父 東戰場的烈焰 1932年 廣州藝術博物院藏

改革開放后,廣東美術家的藝術創作又有哪些新的亮點?

許欽松:改革開放后的廣東畫壇,可以用“生猛”一詞來形容。特別是最近這兩屆全國美術展,廣東美術家的獲獎數量都在全國名列前茅。在近年來的國家重點美術創作工程中,廣東也有不俗的成績。在“中華文明歷史題材美術創作工程”中,廣東畫家創作的9件作品全部通過驗收,反映出當代廣東美術家對社會歷史的深入思考。

習近平總書記在文藝工作座談會上,對全國文藝工作者提出“深入生活,扎根人民”的要求,這一精神對當今美術創作有哪些新的意義?

許欽松:“深入生活”是廣東畫家顯著的特色之一。嶺南畫家特別注重在生活中汲取創作元素。嶺南畫派的前輩們給學生上課時,就非常強調寫生的作用,要求學生針對現實生活中的景物、人物進行創作。抗戰期間,廣東美術家創作了一大批反映民間疾苦的作品,關山月、黎雄才等先后深入西南、西北寫生,也是得益于這種精神的傳承。黎雄才的《武漢防汛圖卷》,就是在大量積累的素材基礎上完成的,將當時的生產、生活場景展露無遺。經過一代代畫人的實踐,習近平總書記提出“深入生活、扎根人民”的要求,已逐漸內化為廣東美術家的創作風格與自覺行動。

結合您的個人創作經驗,談談百年廣東美術精神對您個人的影響,以及您對未來廣東美術發展的期待。

許欽松:我過去與老一輩藝術家黃新波、關山月、黎雄才的接觸中,非常真切地體會到廣東美術的創新精神。黃新波老師深受美國版畫家肯特的影響,但他將肯特的表現進行深度轉化,再融入自己的創作,使創作手法和構思互相吻合,《太陽從我們手中升起》等就是其中的代表作。

這種創新精神也激勵我在藝術創作上不斷探索。版畫創作方面,我一邊學習黃新波老師的方法,一邊拓展原有的木刻技藝語言,采用新的材料;山水畫創作方面,我采用了既不是西方的焦點透視、又不是傳統的散點透視的全景式山水的視覺語言,也借鑒了版畫一些固有手法。

我認為,廣東美術家既要非常深刻地理解傳統,有繼承傳統的自覺性,也要走在創新的道路上。唯有創新才能使廣東美術勇立潮頭,面向未來,不斷發展。