大小:

下載:416次

分類:黃庭堅

手機掃碼免費下載

糾錯留言#關于大宋才子黃庭堅書法的幾點臆說簡介

作為宋四家之一,關于黃庭堅書法的題跋評說及當代各類研究成果甚豐,然筆者以為尚有未盡處。本文以“書是君子之藝”為題,探討了書法作為人格之象征,黃庭堅是如何在堅持個性、不斷提升藝術境界的過程中,使技道兩進,人生理想與精神世界亦不斷升華的,而其書法審美之核心“韻勝”“學問文章之氣”及雅俗觀等系之于此。以“它山之石”為題,析說了黃庭堅高視王安石書法并研習以至于亂真的意義。以“穿域蹋鞠”為題,自蘇東坡評黃書的微辭,敘及黃氏學書的困頓狀態,以及黃書之進境。以“字中有筆”為題,關注黃氏學習古法,尤其是篆籀筆法入草,如何使審美體驗化為己用等諸多問題,指出其書法如同其詩法,是臻神妙之境,卻不能無意,等等。

從黃庭堅書論中不難看出,他極為重視古法,并以“二王”、顏真卿、楊凝式為最杰出的傳承典范,念茲在茲,以此量說余子及說明學書要旨。對比黃氏作品,崇尚并學習古法而面目卻相去甚遠,何耶?如果僅據其《以右軍書數種贈邱十四》“隨人作計終后人,自成一家始逼真”詩句來解釋其看重個性而力求出新,無疑是正確的。但回味之余,總覺得猶有未足,且不免空泛之嫌。迄今為止,關于黃庭堅書法和書學思想的研究甚夥,筆者亦偶有所得,特于此獻芹,以共襄盛舉。

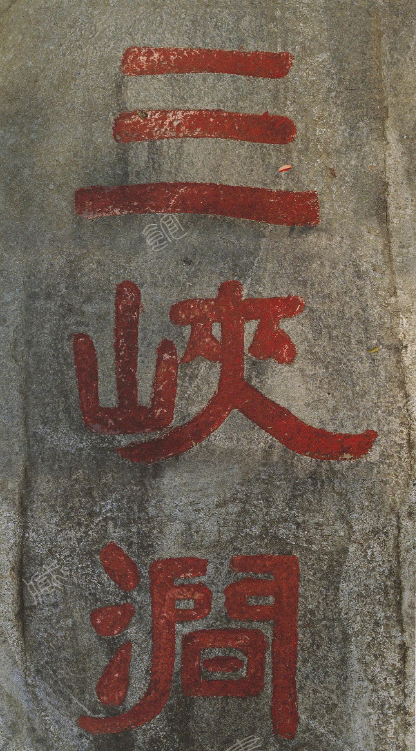

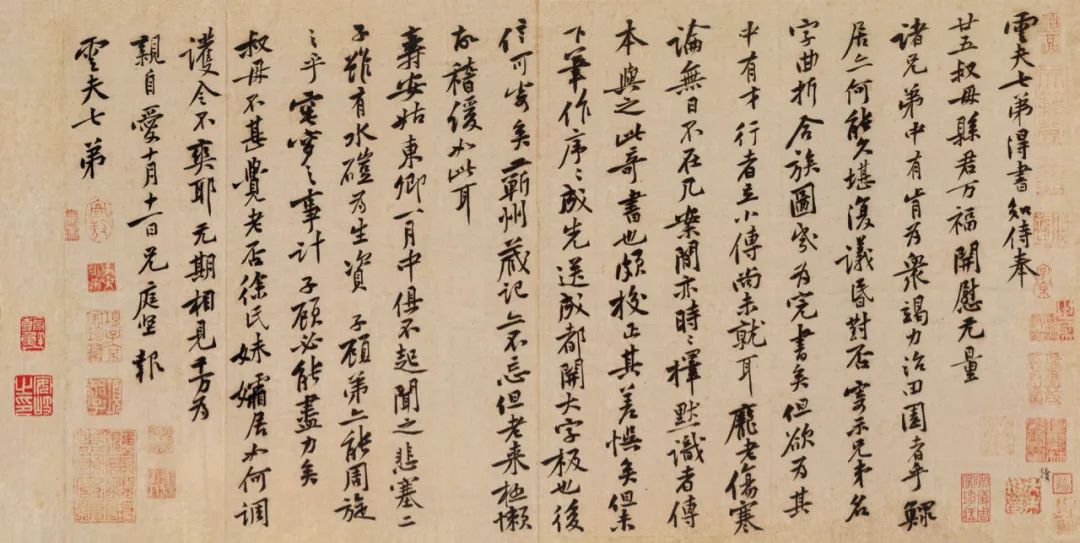

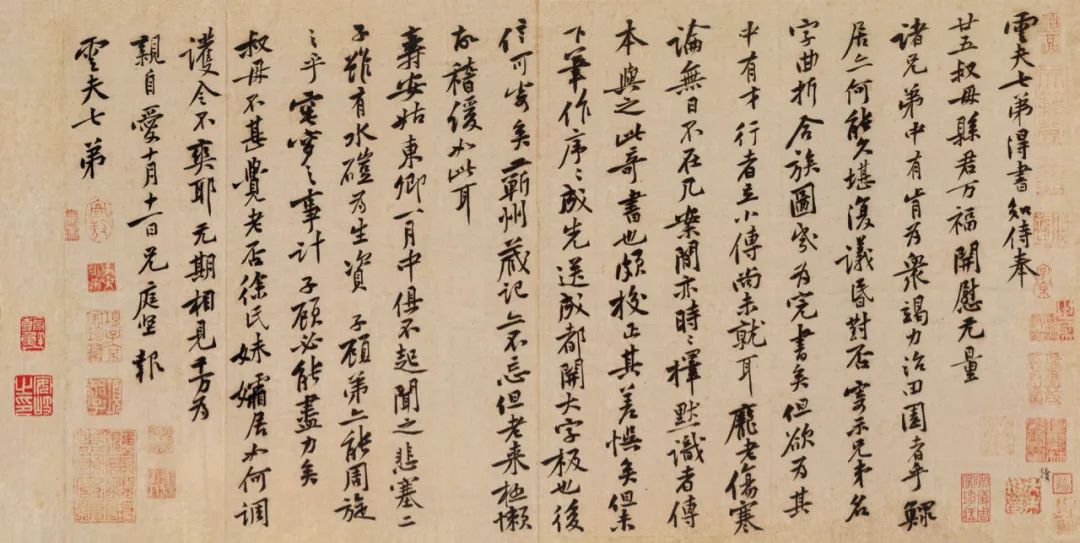

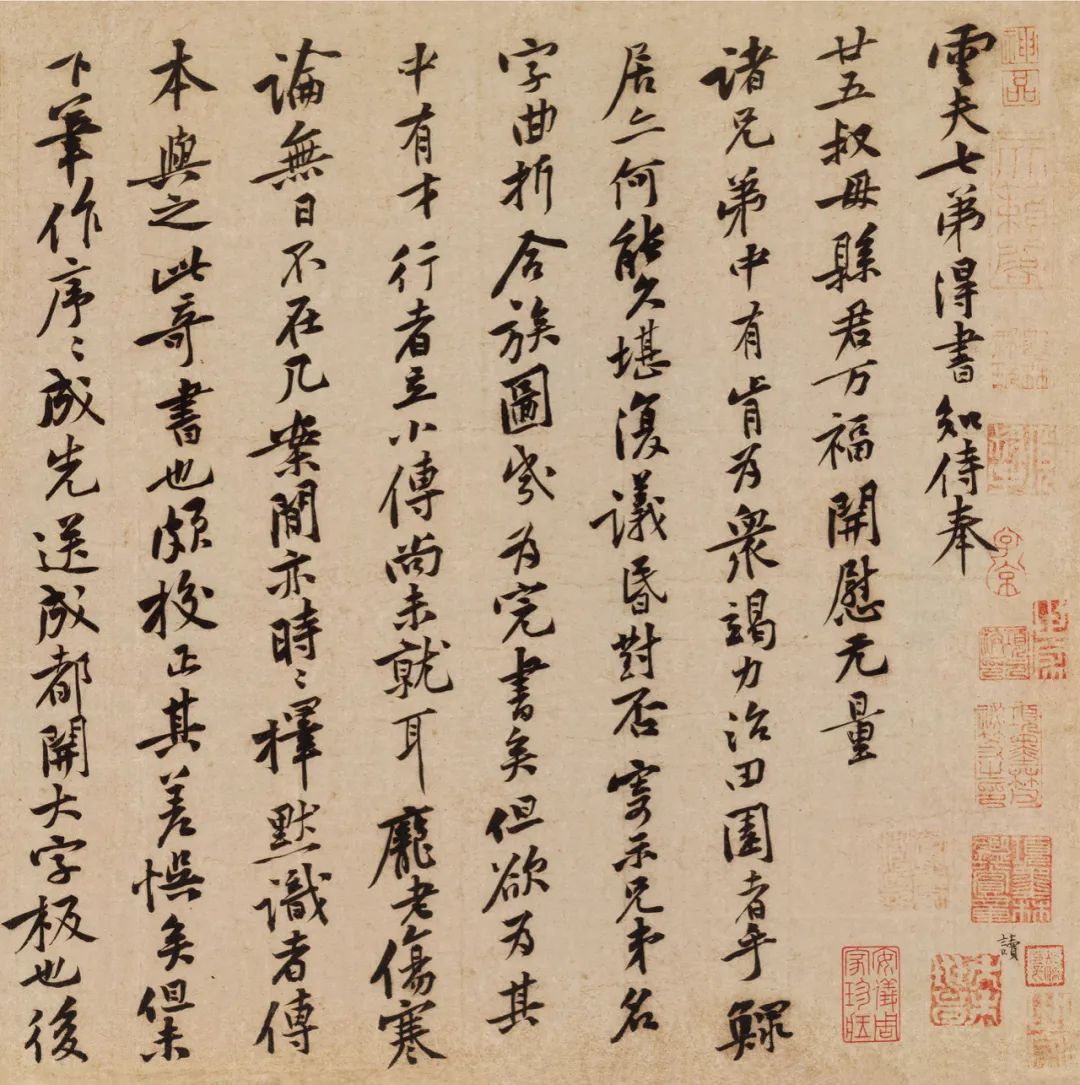

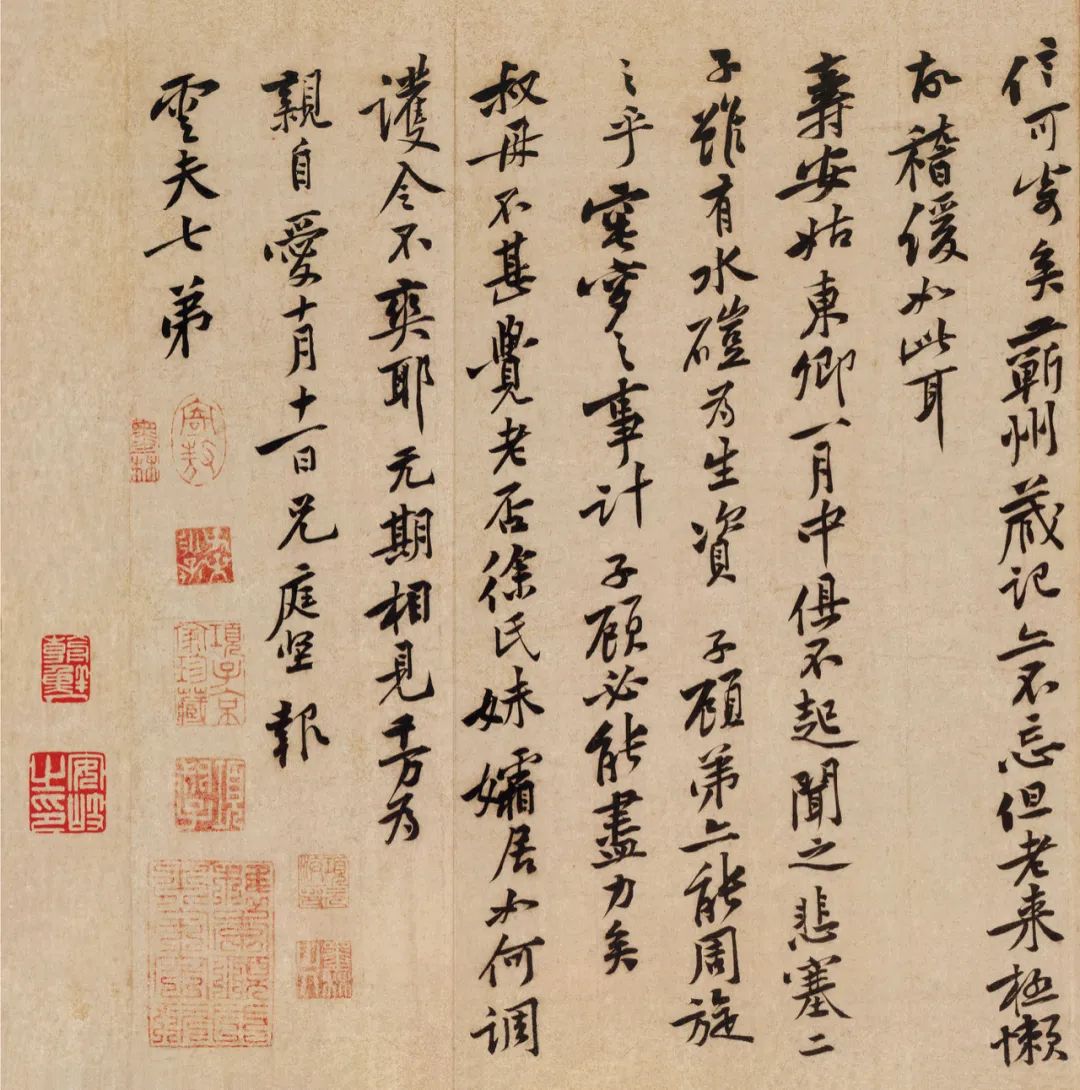

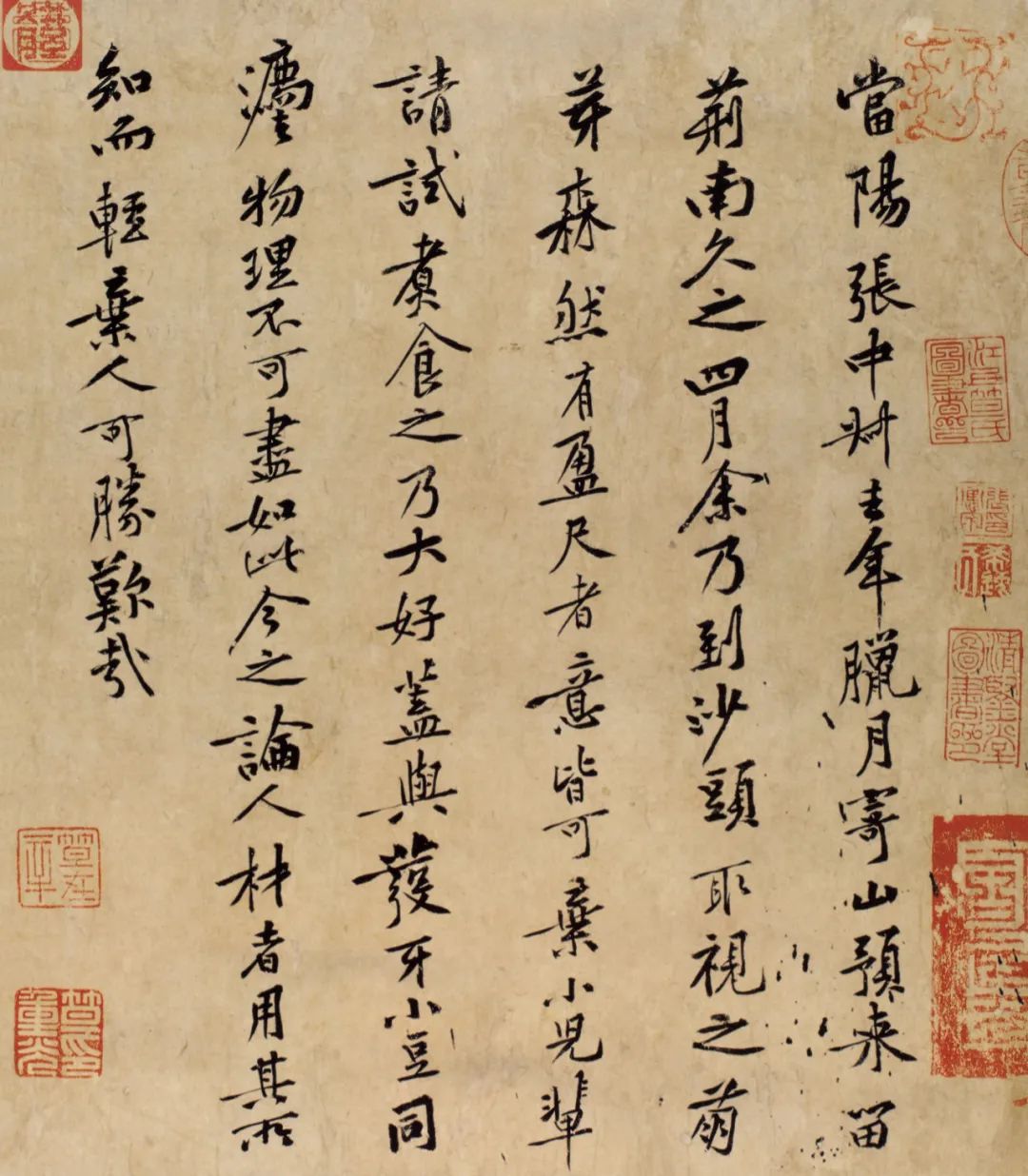

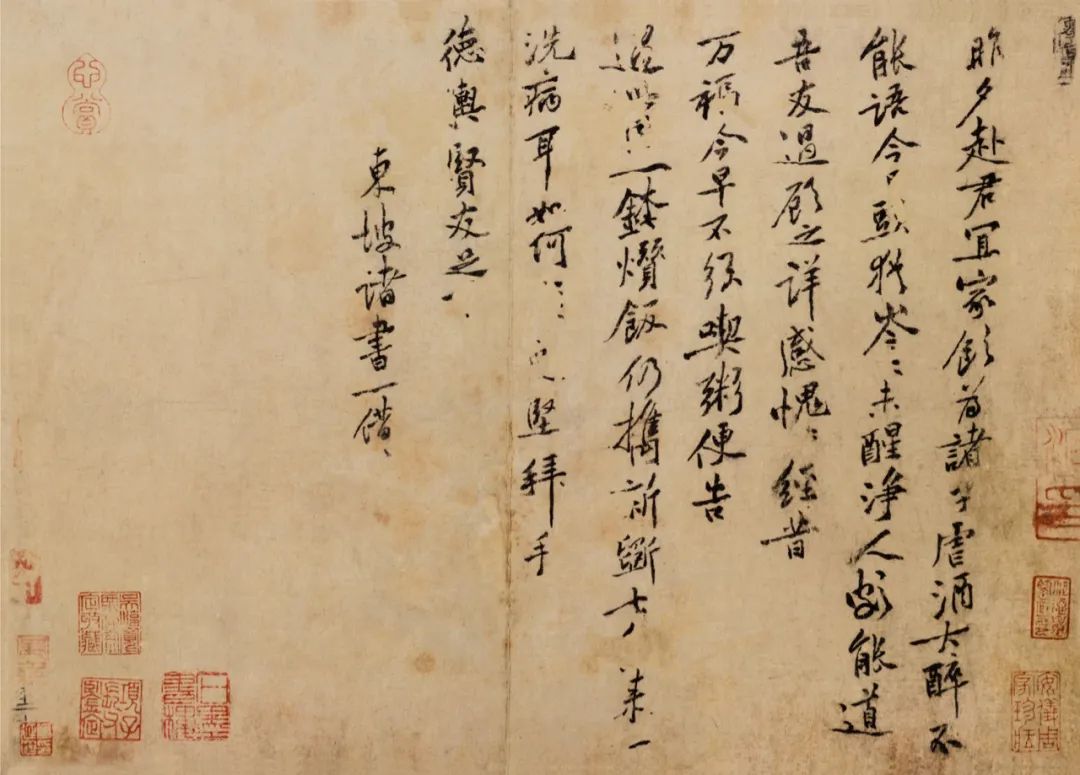

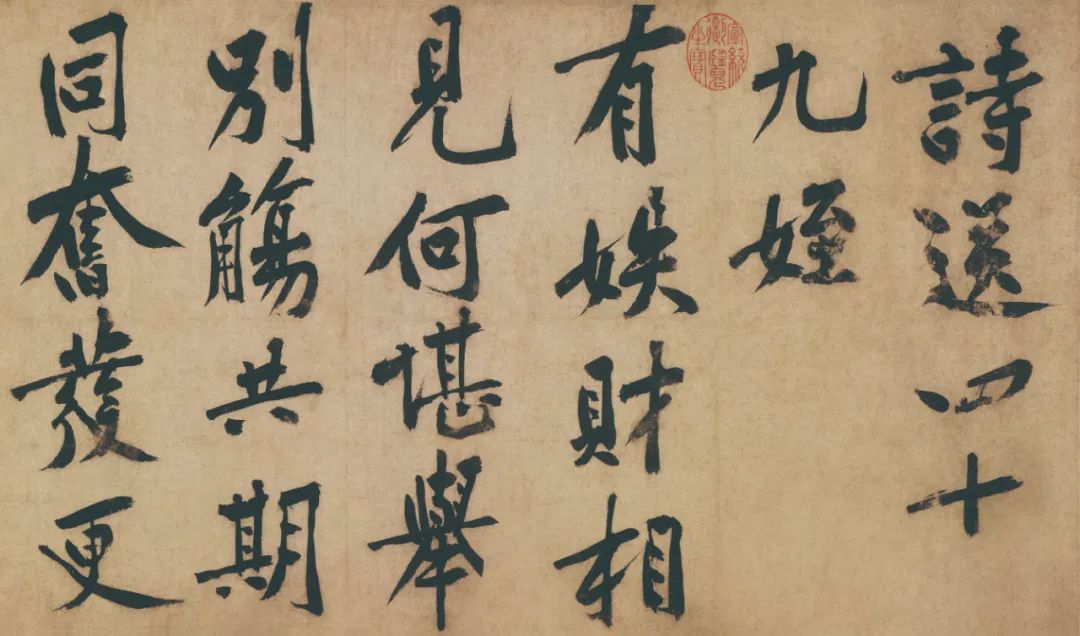

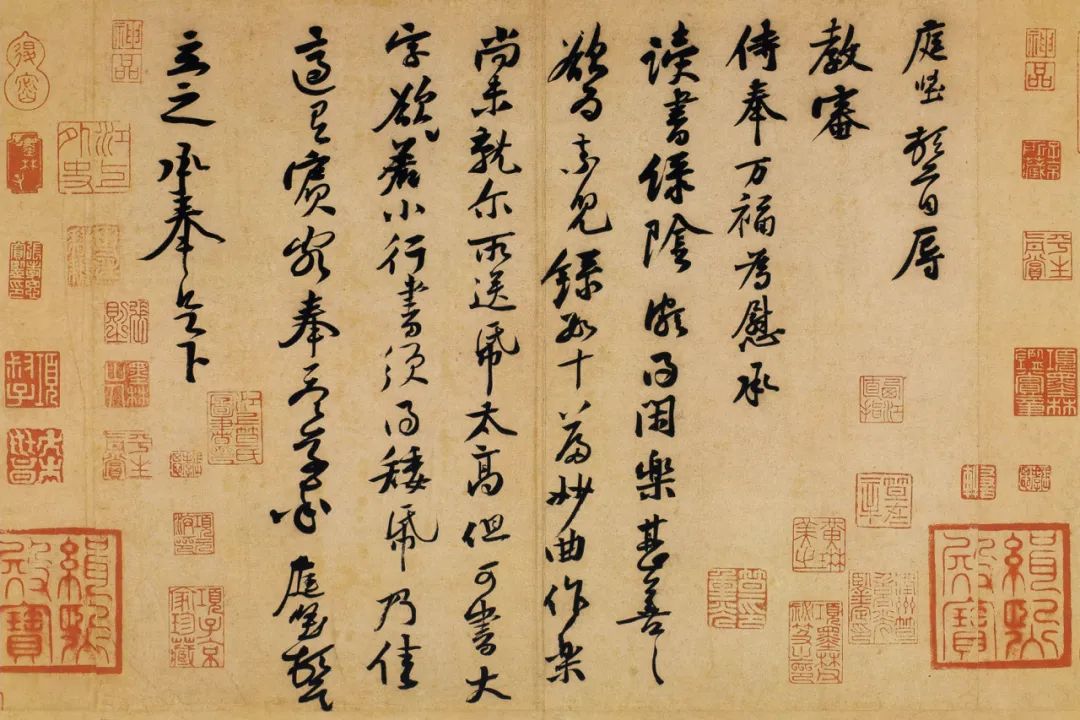

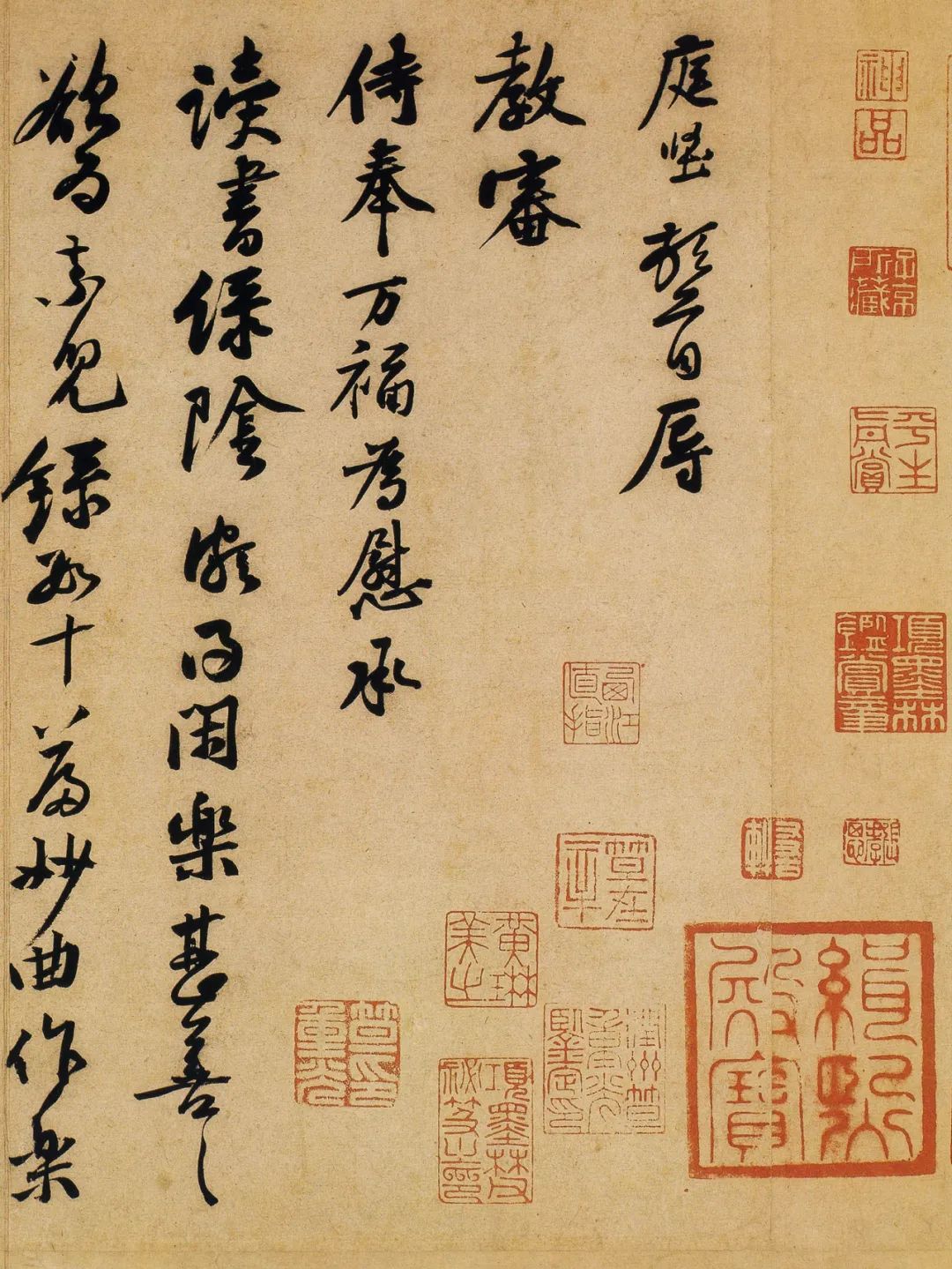

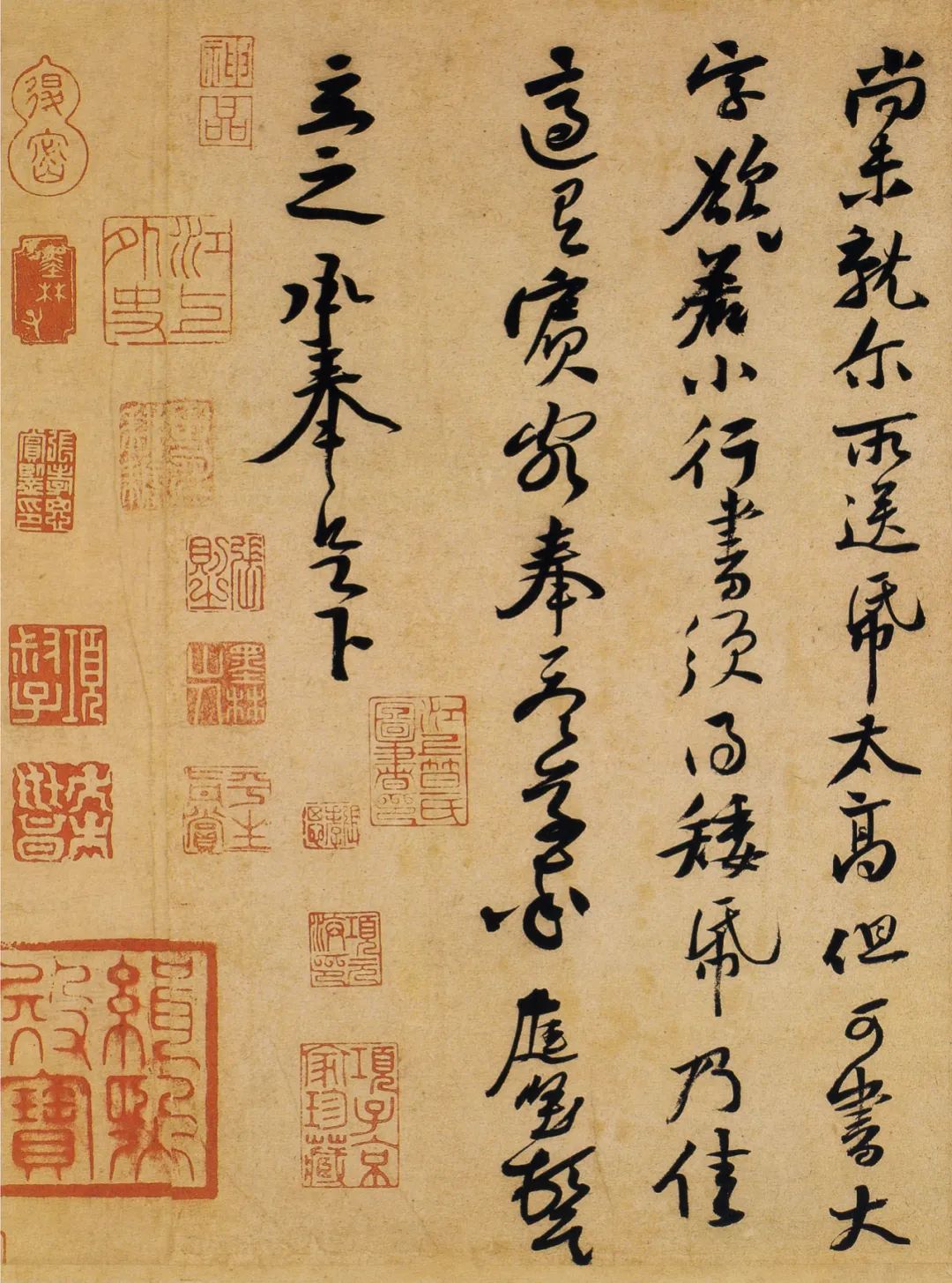

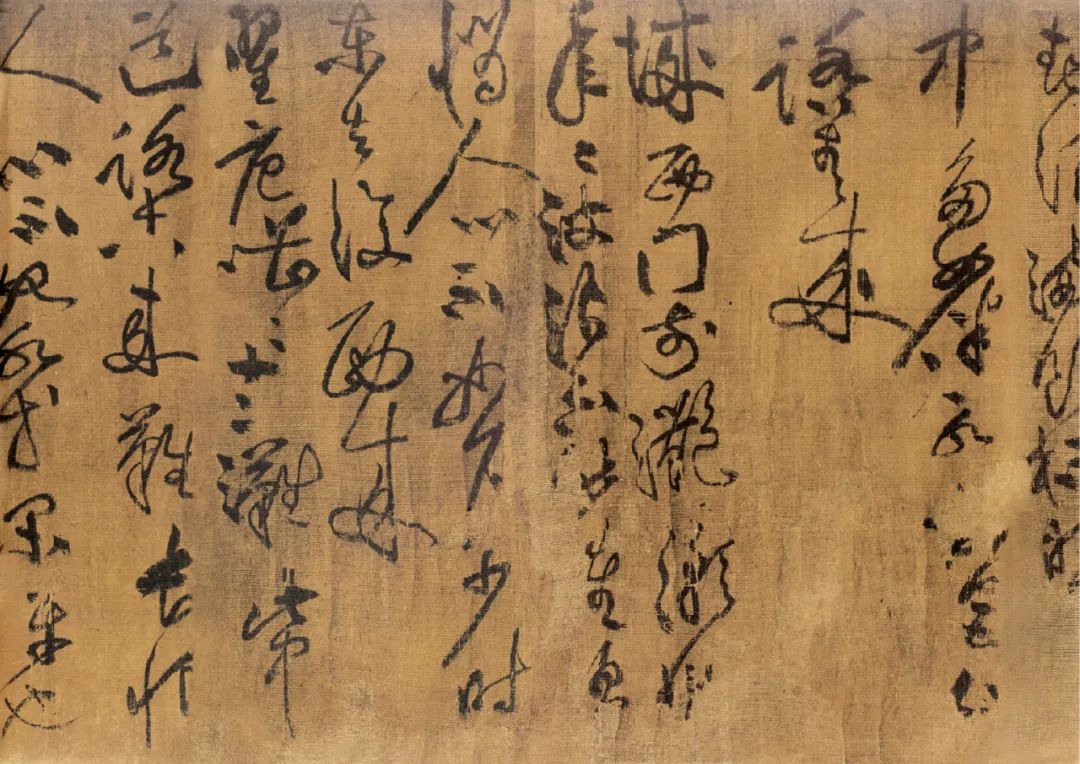

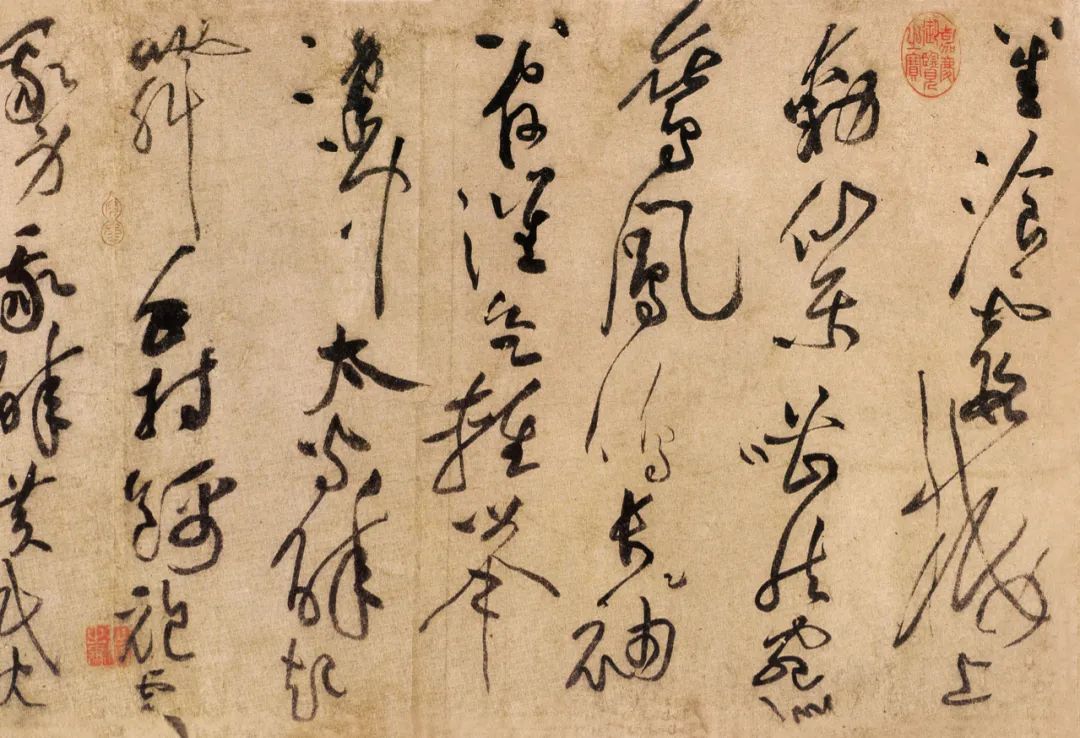

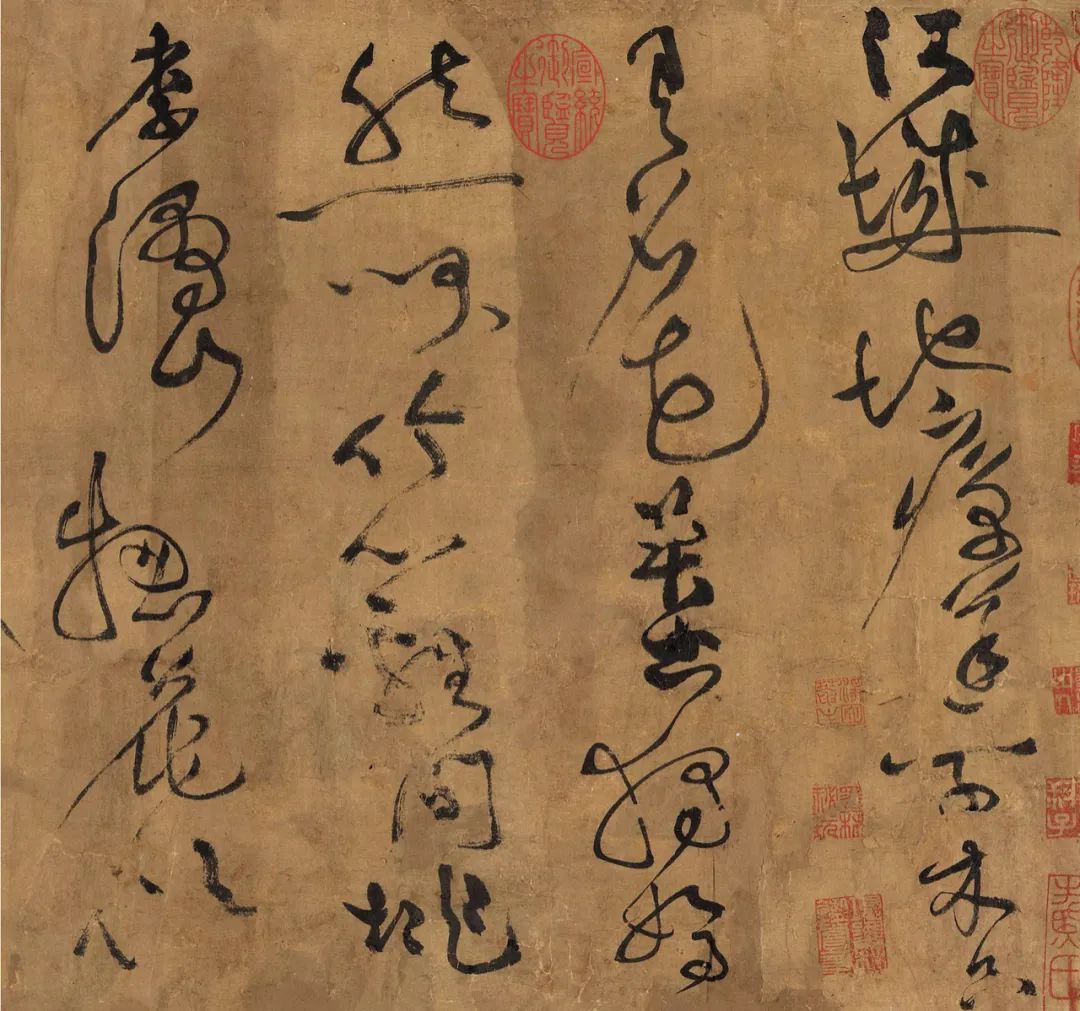

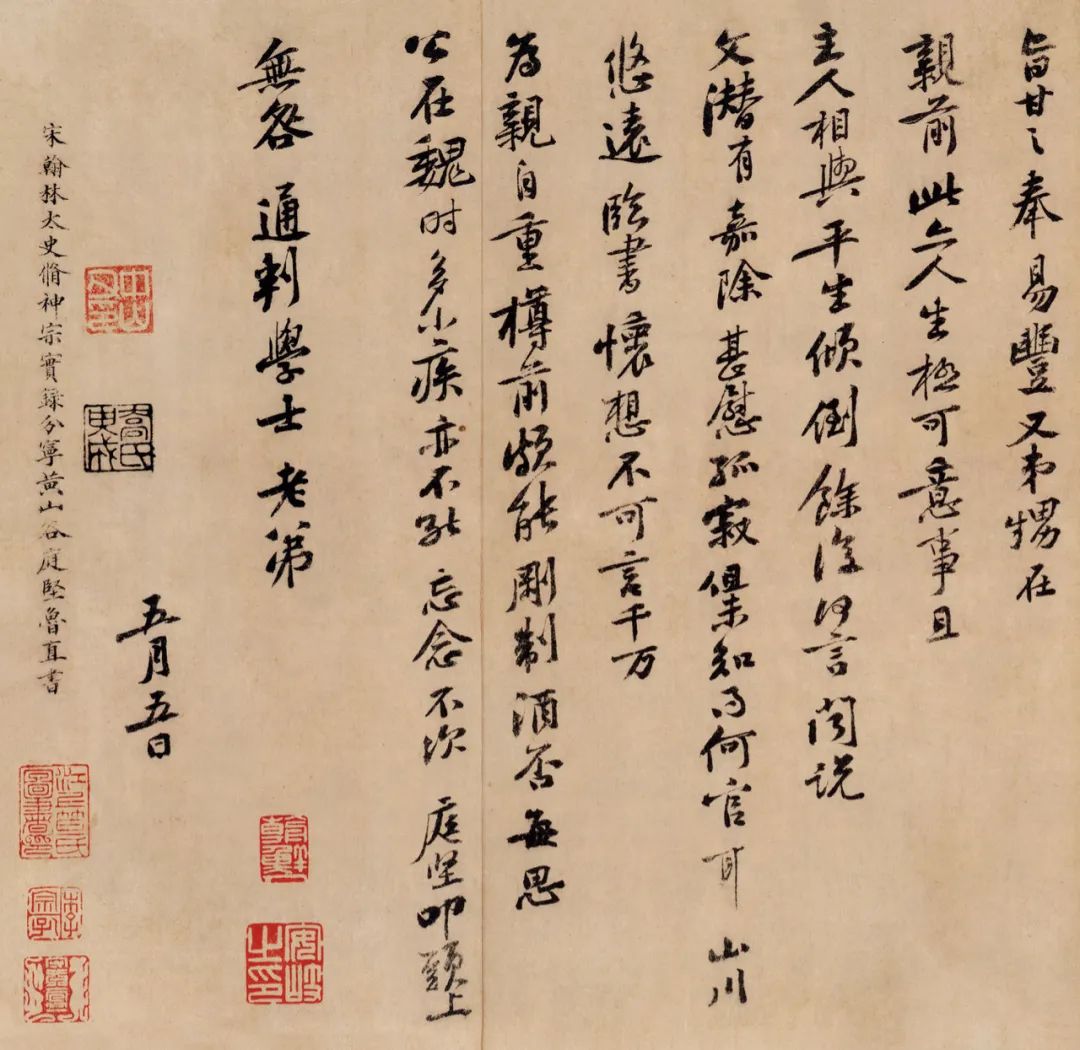

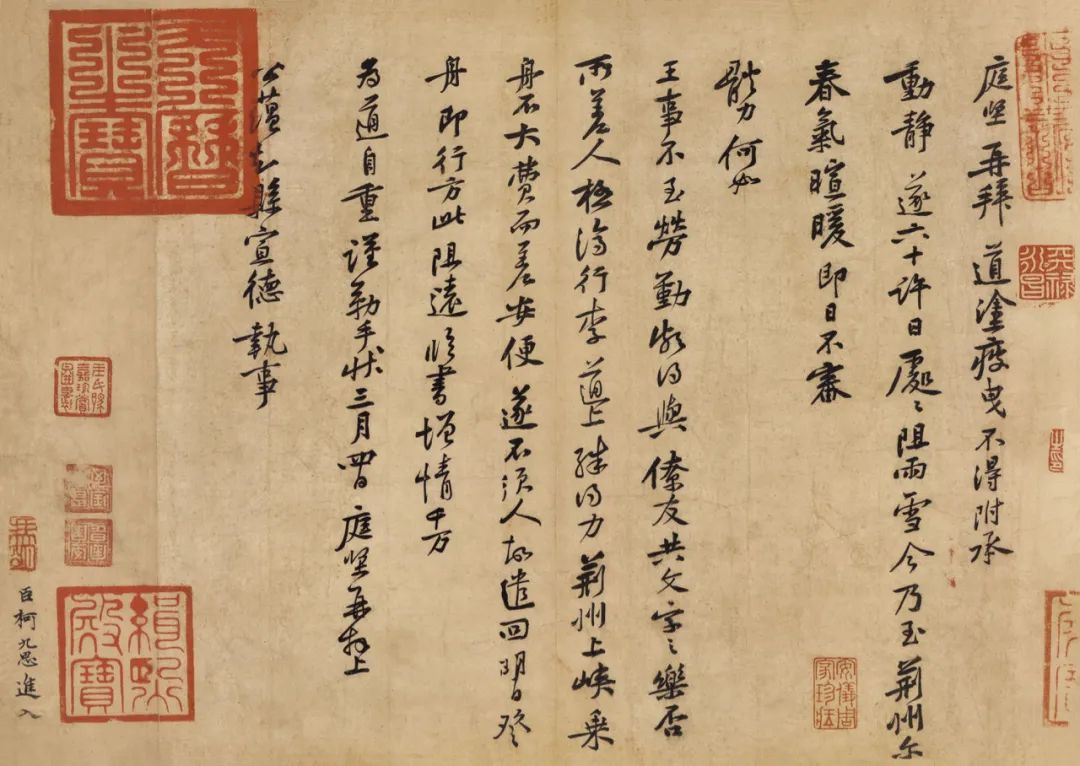

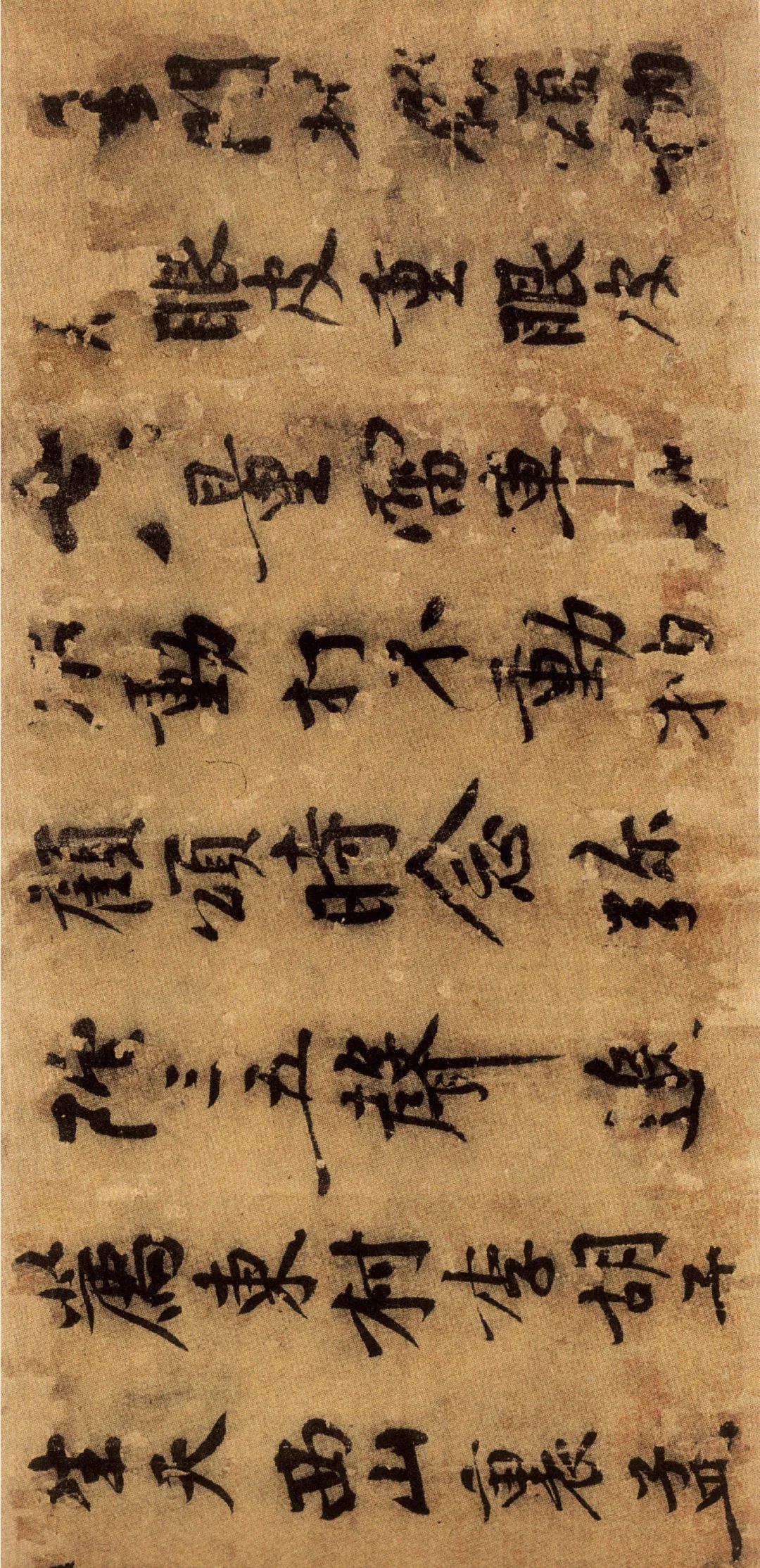

宋 黃庭堅 行楷書致云夫七弟札 縱32.6cm 橫65.4cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行楷書致云夫七弟札(局部)

書是君子之藝

自漢以降,士大夫自高位置,對書法持有偏見的事例言語屢見載籍,而在尚書的社會大風氣之下,又不得不相與事之。據《后漢書》之《蔡邕傳》《楊震傳》《陽球傳》記敘,靈帝開鴻都門學,廣擇工書、美辭賦者入仕,待以不次之位,引起清流士大夫的強烈不滿并上書阻諫,是其恥與寒門工書士人為伍之始。魏晉南朝寒門書家不被社會承認,即權輿于此。又,據《四體書勢》記載,梁鵠以善書官至選部尚書,后投奔劉表,及曹操破荊州,募求之,鵠懼而自縛詣門,命其于秘書省“以勤書自效”。初,梁鵠偷師于鴻都門中名家師宜官,復以書仕宦,更被責令于秘書省抄錄文書秘籍,出身既微,職司亦卑,縱有曹操賞悅其書,仍不免為人役使之名。又述三國時韋誕官武都太守,本應建功立業,翻“以能書留補侍中”,遍書“魏氏寶器銘題”,與侍書輩等同。羊欣《采古來能書人名》云:

魏明帝起凌云臺,誤先釘榜而未題,以籠盛誕,轆轤長絙引之,使就榜書之。榜去地二十五丈,誕甚危懼,乃擲其筆,比下焚之。乃戒子孫,絕此楷法,著之家令。

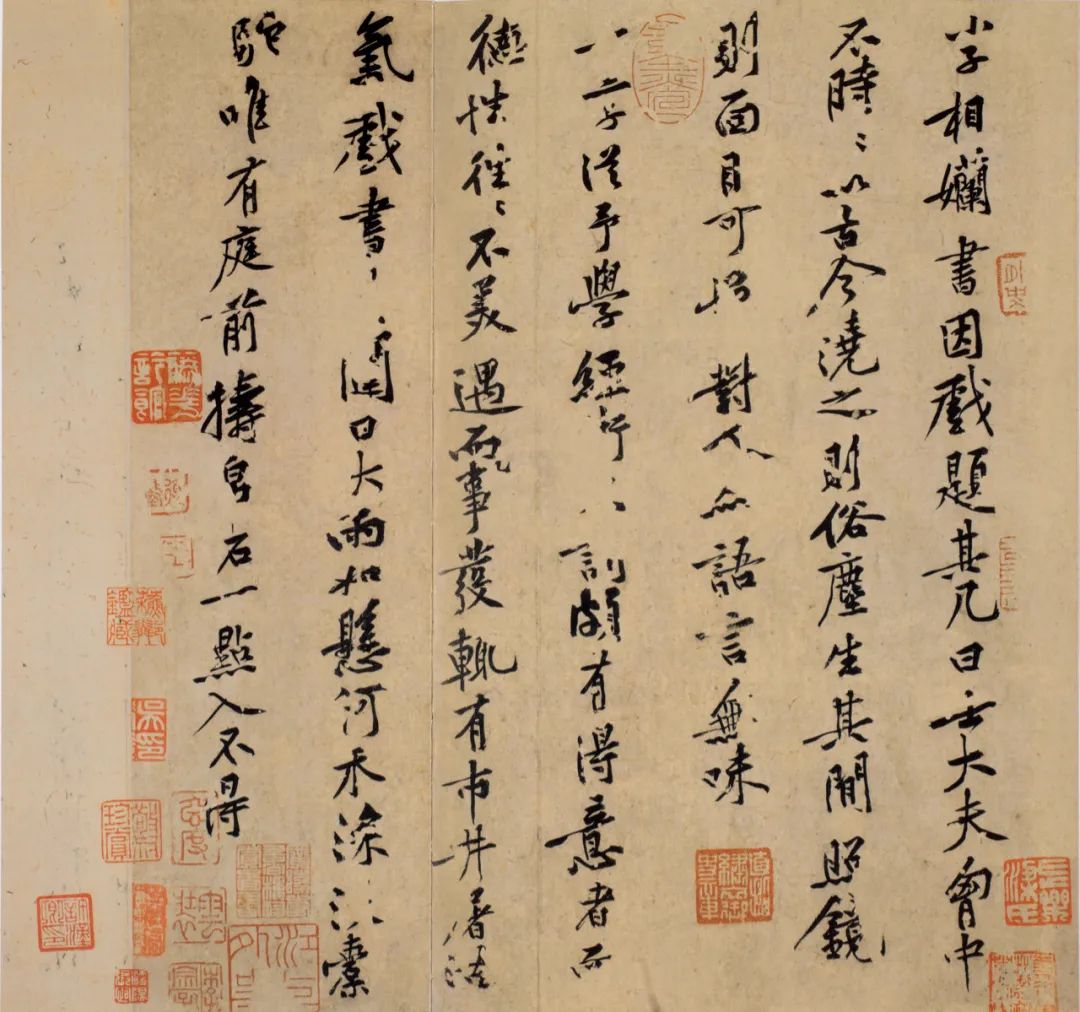

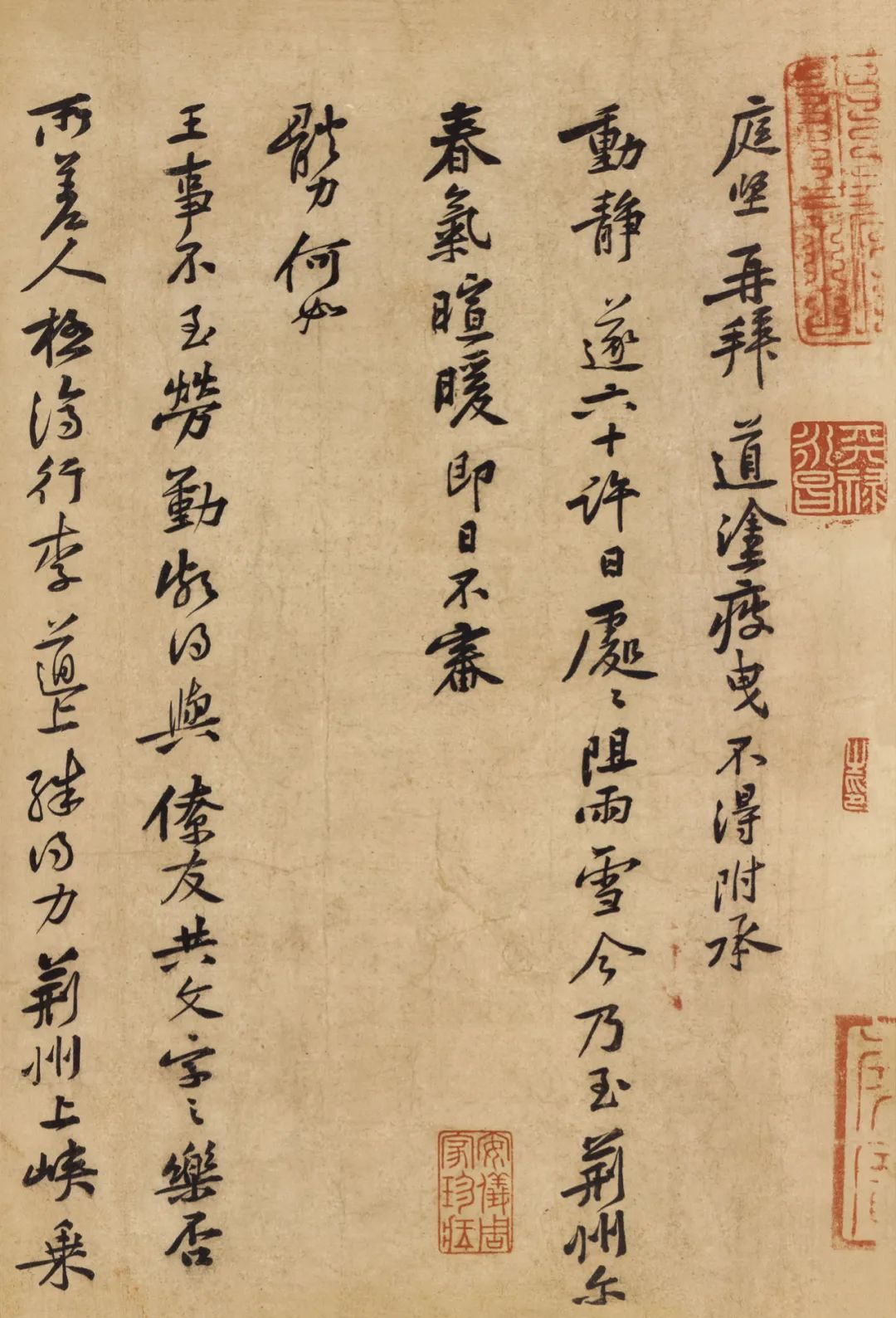

宋 黃庭堅 行書山預帖 縱31.2cm 橫26.8cm “臺北故宮博物院”藏

《書斷·妙品》述其事“因致危懼,頭鬢皆白。既下,誡子孫無為大字楷法”,士大夫以工書被吊籠升至高處題榜,被眾人觀瞻,實在有辱斯文,加之恐懼,悔恨無已,乃告誡子孫,勿效其能。《晉書·王獻之傳》載,太元中新起太極殿,謝安欲使獻之題榜,因述韋誕之事以為暗示,獻之乃正色曰:“仲將,魏之大臣,寧有此事!使其若此,有以知魏德之不長。”王獻之善書之名天下盡知,但能自重,嚴詞拒絕,以魏帝失德國祚不長為說,足見風骨。《宋書·羊欣傳》述會稽王世子元顯“每使欣書,常辭不奉命。元顯怒,乃以為其后軍府舍人,此職本用寒人,欣意貌恬然,不以高卑見色,論者稱焉”,這也是寧肯受辱,也不愿為權貴役使作書的事例。對此,顏之推在《顏氏家訓·雜藝》中告誡子孫“真、草書跡,微須留意”,以免在尚書風氣中因書拙而受困境,復云:

然此藝不須過精,夫巧者勞而智者憂,常為人所役使,更覺為累。韋仲將遺誡,深有以也。

王逸少風流才士,蕭散名人,舉世惟知其書,翻以能自蔽也。蕭子云每嘆曰:“吾著《齊書》,勒成一典,文章弘義,自謂可觀,惟以筆跡得名,亦異事也。”王褒地胄清華,才學優敏,后雖入關,亦被禮遇,猶以書工,崎嶇碑碣之間,辛苦筆硯之役。嘗悔恨曰:“假使吾不知書,可不至今耶?”以此觀之,慎勿以書自命。

宋 黃庭堅 行書小子相書帖 縱31.3cm 橫33.3cm 上海博物館藏

顏氏深知利害,誡子孫警醒,不要以書自蔽,或為人役使。他沒有料到的是,后世子孫中仍有善書者、亦即堪與晉人分席的顏真卿。李之儀《姑溪居士論書》云:

文詞字畫,入人易深,然于立身行己了不相干。魯公忠義,皎如星日,猶以字畫幾至蒙昧。要之精于藝者,不可不謹也。

“猶以字畫幾至蒙昧”,意謂顏真卿猶以善書幾乎被書名所掩,或曰自蔽。對這種事情,徐浩在《論書》中表達出無奈:

余年在髫齔,便工翰墨,力不可強,勤而愈拙,區區碑石之間,矻矻幾案之上,亦古人所恥,吾豈忘情耶?德成而上,藝成而下,則殷鑒不遠,何學書為?必以一時風流,千里面目,斯亦愈于博弈,亞于文章矣。

道理都明白,卻不得不從俗預之,猶勝于下棋爭勝廢日,差可自慰了。

入宋,科舉廢除以書判取士之制,自是書法風氣為之一變,非天性好書者不學,這就需要士大夫重新解釋學書目的。歐陽修《試筆》引蘇舜欽語云:“明窗凈幾,筆硯紙墨皆極精良,自是人生一樂。”此乃寓樂于書。歐陽修亦言“學書消日”“有為物所樂之心”,即其有感而發。朱長文《續書斷·妙品》述蔡襄“不輕為人書”、拒敕命書《溫成皇后碑》而言“此待詔職也”語后復評云:

儒者之工書,所以自游息焉而已,豈若一技夫役役哉。古今能自重其書者,惟王獻之與君謨耳。

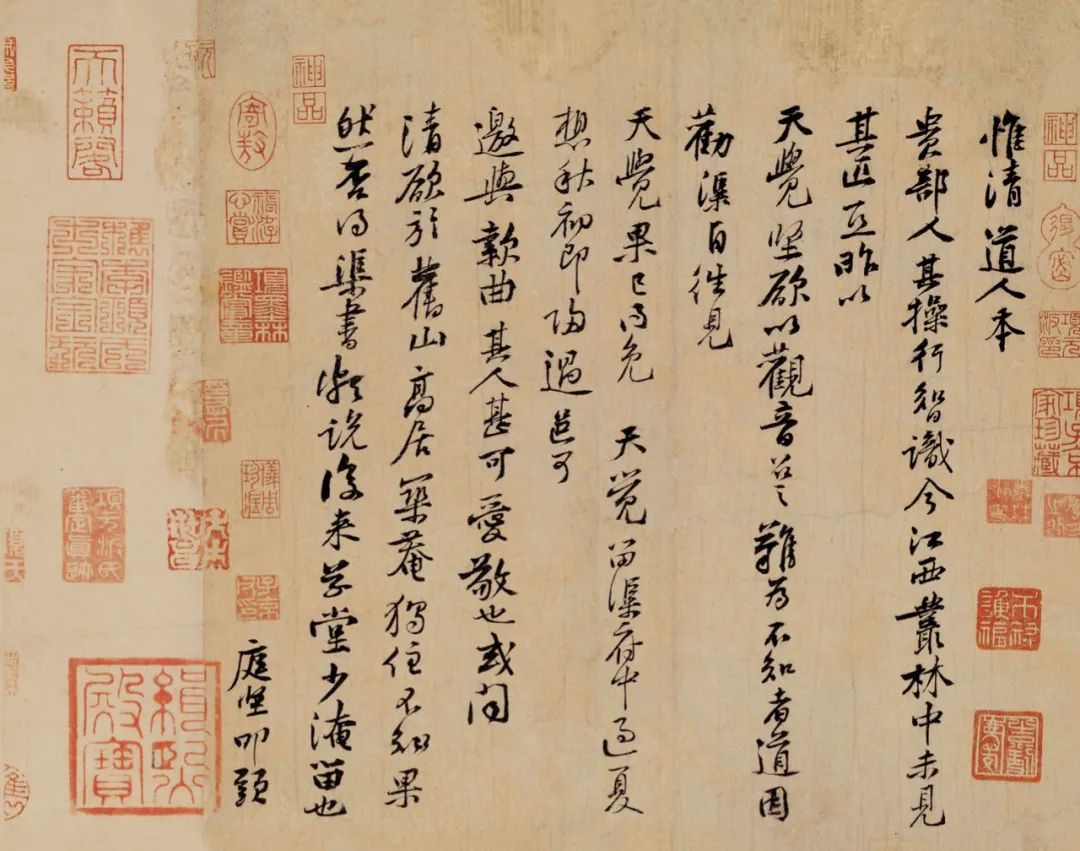

宋 黃庭堅 行書糟姜帖 縱28.9cm 橫37.6cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行書糟姜帖 縱28.9cm 橫37.6cm “臺北故宮博物院”藏

朱氏之言“游息”,出于《禮記·學記》:

不興其藝,不能樂學。故君子之于學也,藏也,修也,息焉,游焉。

此本為《論語·述而》“志于道,據于德,依于仁,游于藝”語中“游于藝”的解釋,簡言之,謂興藝促學,游藝寄心,藏之修之,乃君子所為。朱長文把評蔡襄書法引申到儒家修身志道的層面,很能反映宋代士大夫書家的尚書心態,書法成為展示人格、理想情操和觀念的一種有益的形式,得到世人的認可。蘇東坡《東坡題跋·題〈筆陣圖〉》云:

筆墨之跡,托于有形,有形則有弊,茍不至于無。而自樂于一時,聊寓其心,忘憂晚歲,則猶賢于博弈也。雖然,不假外物有守于內者,圣賢之高致也,惟顏子得之。

書法有形,有形則有工拙別異,辨之累心勞身,卻不能消除其形存在的意義。但能樂在其中,寄寓其心,則勝于下棋爭勝廢日。盡管如此,不憑借外物而能內守于心,惟亞圣顏回入其境界。言外之意,尋常人只能借助書法這種外物,是好書而目的不在于書,故爾不甘于為人役使,也不欲挾技而與世人爭短長。

綜上所述,這種有著深刻歷史淵源的書法觀念在黃庭堅身上,不僅有很好的體現,而且有創造性地發揮,于己于人皆然。《山谷老人刀筆》記云:

寫字,鄙事也,亦安用功?然賢于博弈,游息時聊而為之,能使筆力悉從腕中來筆尾上,直當得意。

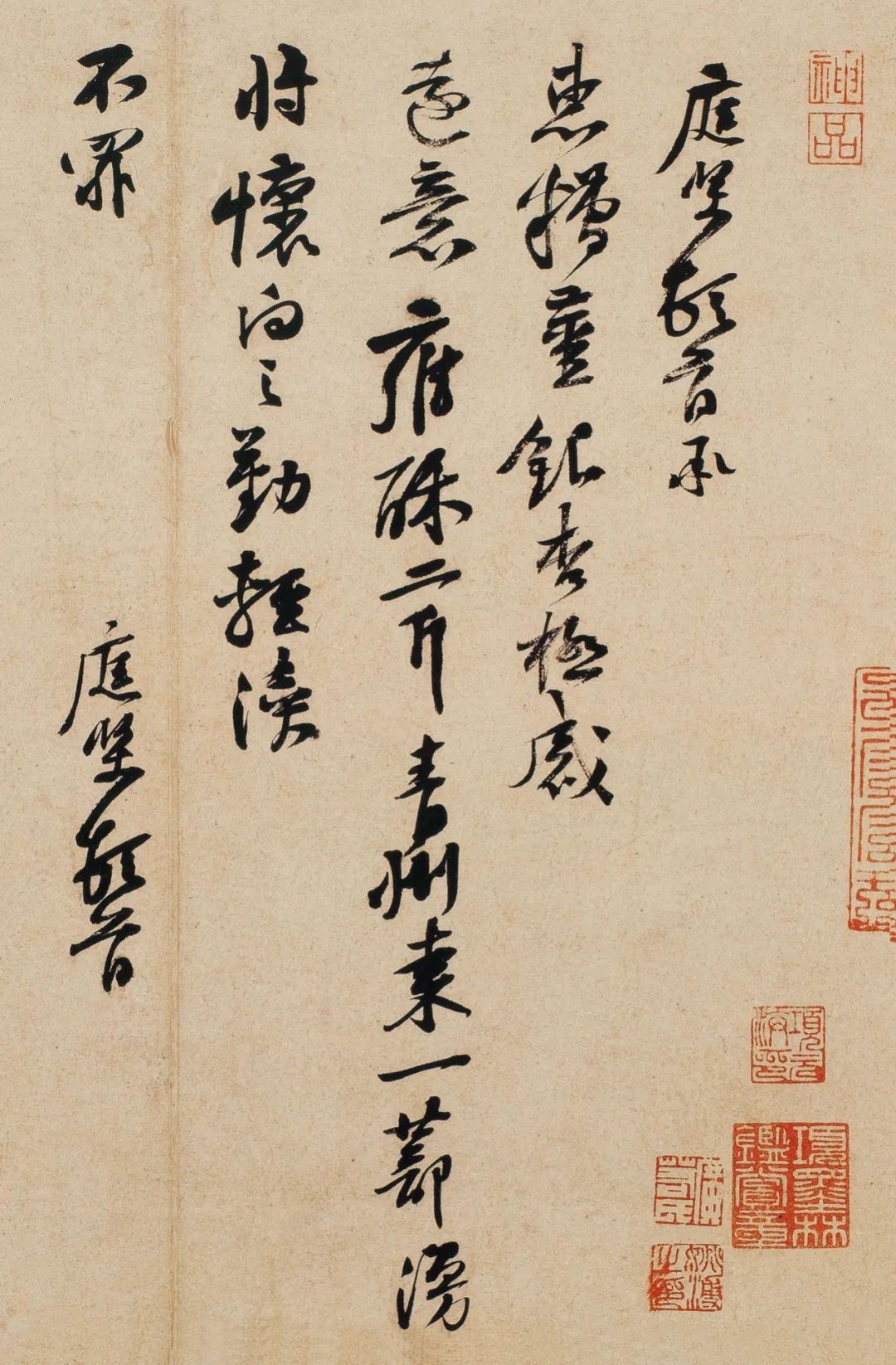

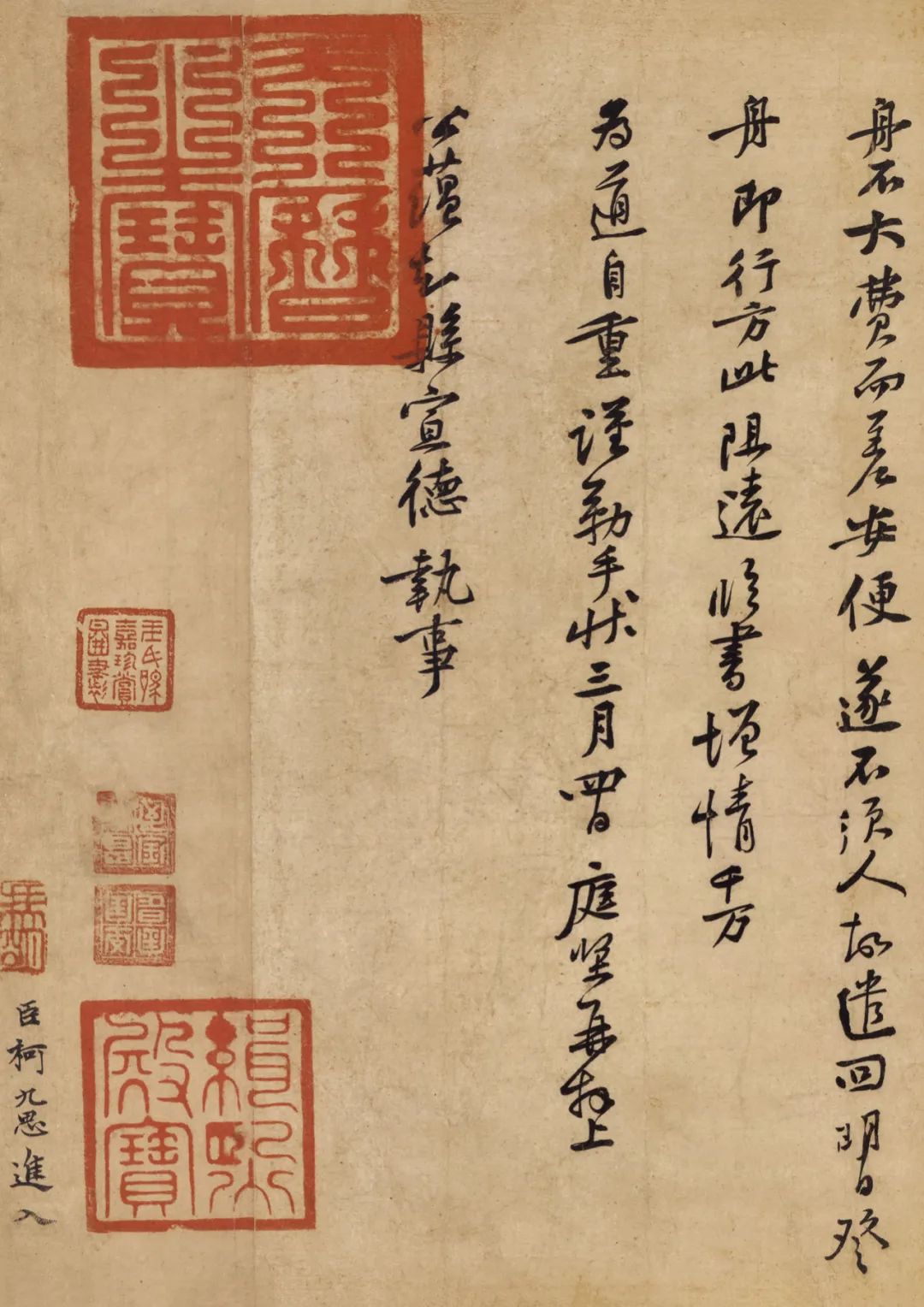

宋 黃庭堅 行書惟清道人帖 縱29.3cm 橫31.8cm 故宮博物院藏

宋 黃庭堅 行書惟清道人帖 縱29.3cm 橫31.8cm 故宮博物院藏

與他人的泛言不同,黃庭堅是從自己的書法實踐中體驗到真實的美感,使“游息”借助書法媒介變得真實具體,也更有意義,是技進乎道。在其人生陷入低谷時,這種體驗尤能發揮積極的作用,為其人格增添許多色彩。彼又云:

事業之余,輒臨寫數紙,頗勝弈棋廢日,無使筆意自有佳處。

此謂臨帖學古,不必刻意,而能與古人筆意暗合,亦即心契手調、自然流出者。其在《與宜春朱和叔》亦云:“余頗留意于學書,修身治經之余,誠勝他習,然要須以古人為師。”“治經”,傳統學術以經為首,舉經以概言其余,包括詩文。“以古人為師”,并非虛妄

應酬之辭,黃氏以一生的努力踐行之,至于何以不似古人,后又將有詳說。

黃庭堅之于書法,不僅能做到自娛自足,而且能從中感悟大美,助力人格。所以,黃氏相信字如其人,視作書如做人,這從其對他人書法的評價中得到了證實。黃氏《跋秦氏所置法帖》云:

風俗以道術為根源,其波瀾枝葉乃有所依而建立。古之能書者多矣,磨滅不可勝計,其傳者必有大過于人者耳。

道術,猶言思想認知、道德操行,有道,書法才能有所傍依而成就,非止于儒家。又其《跋東坡書道術后》云:

東坡平生好道術,聞輒行之,但不能久,又棄去。談道之篇傳世欲數百千字,皆能書其人所欲言,文章皆雄奇卓越,非人間語。嘗有海上道人評東坡,真蓬萊瀛洲方丈謫仙人也。流俗以造次顛沛、秋毫得失欲軒輊困頓之,亦疏矣哉。

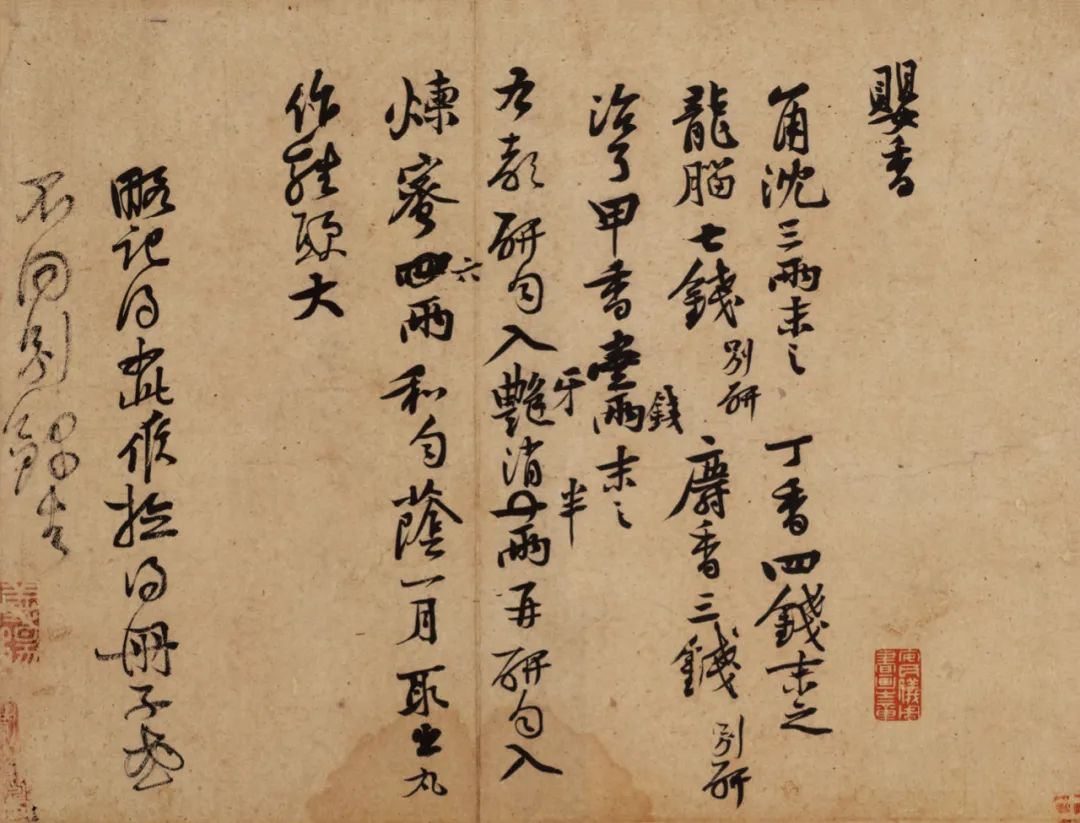

宋 黃庭堅 行書制嬰香方帖 縱28.9cm 橫37.7cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行書致德輿賢友札 縱26.9cm 橫37.7cm 故宮博物院藏

此東坡所好之道術偏在禪悅,但不止于佛學。東坡思想活躍,認知敏慧,文采絢爛,話語雄奇,卓犖出塵,瞻望弗及,道通圣賢,洞識天機。世人但以俗眼論其得失成敗,亦猶據陳、蔡之厄論于孔子,謬矣。黃氏此處雖未言及書法,但以東坡所持道術,無評已勝于有評,可以想見。又,因書及人、因人及書的評鑒方式,亦為黃氏題跋所常見。其《題絳本法帖》云:

觀王濛書,相見其人秀整,幾所謂毫發無遺恨者。

《書斷·能品》錄王濛“善隸書,法于鍾氏,形貌似而筋骨不備”,唐人呼楷為隸。濛女為皇后,官長山令,卒贈晉陽侯。黃評未言其書如何,但想見其人而已,“毫發無遺憾”之語兼概其人其書。又,《跋司馬溫公與潞公書》有云:

司馬溫公天下士也,所謂左準繩、右規矩、聲為律、身為度者也,觀此書猶可想見其風采。余嘗觀溫公《資治通鑒》草,雖數百卷,顛倒涂抹訖無一字作草,其行己之度,蓋如此。

司馬光乃富學恭謹之士,所著《資治通鑒》手稿即便涂抹改竄,也絕不作草率之筆。黃氏未言其尺牘書法如何,徑自其人而入,則字如其人之意甚明。與其在《論書》中所評“溫公正書不甚善,而隸法極端勁,似其為人”大體一致。又,《跋富鄭公與潞公書》云:

富鄭公可謂盛德之士矣,所謂可以托六尺之孤,可以寄百里之命,臨大節而不可奪者也。觀此書,猶有凜然可敬之風采,其言論風旨,百世之大臣也。

宋 黃庭堅 行書致明叔同年札 縱28.5cm 橫20.5cm “臺北故宮博物院”藏

富弼一代名相,黃氏于此先為評譽其人,觀其尺牘書法,一如斯人,而其中“言論風旨”盡顯其名相本色。《跋韓康公與潞公書》亦云:“韓康公忠信篤厚,垂紳正笏,凜然有不可犯之色。觀其書,有鋒芒,亦似其為人。”《跋林和靖書》云:“林處士書,清氣照人,其端勁有骨,亦似斯人涉世也。”凡此之類,均為人書如一、可以等量齊觀的例證。

與字如其人直接相關的是,人、書都要脫俗,這既是黃庭堅終身堅持的目標,也是評價他人書法的一個重要標準。黃氏《題王觀復書后》云:

此書雖未及工,要是無秋毫俗氣。蓋其人胸中塊壘不隨俗低昂,故能若是。今世人字字得古法,而俗氣可掬者,又何足貴哉。

書法不工而能脫俗,全賴其人格高尚,世人作字能得古法而“俗氣可掬”者,胸次不副也。黃氏于此排除書法惟以工拙定讞的做法,更多地傾向于人格高低、視人格為書法臧否的根源,其中固然有倫理教化的成分,但其合理而富有學術和藝術價值的認知,尤須引起重視。其《書繒卷后》云:

學書要須胸中有道義,又廣之以圣哲之學,書乃可貴。若其靈府無程,政使筆墨不減元常、逸少,只是俗人耳。余嘗為少年言,士大夫處世可以百為,惟不可俗,俗便不可醫也。或問不俗之狀,老夫曰:難言也。視其平居無以異于俗人,臨大節而不可奪,此不俗人也。平居終日如含瓦石,臨事一籌不畫,此俗人也。

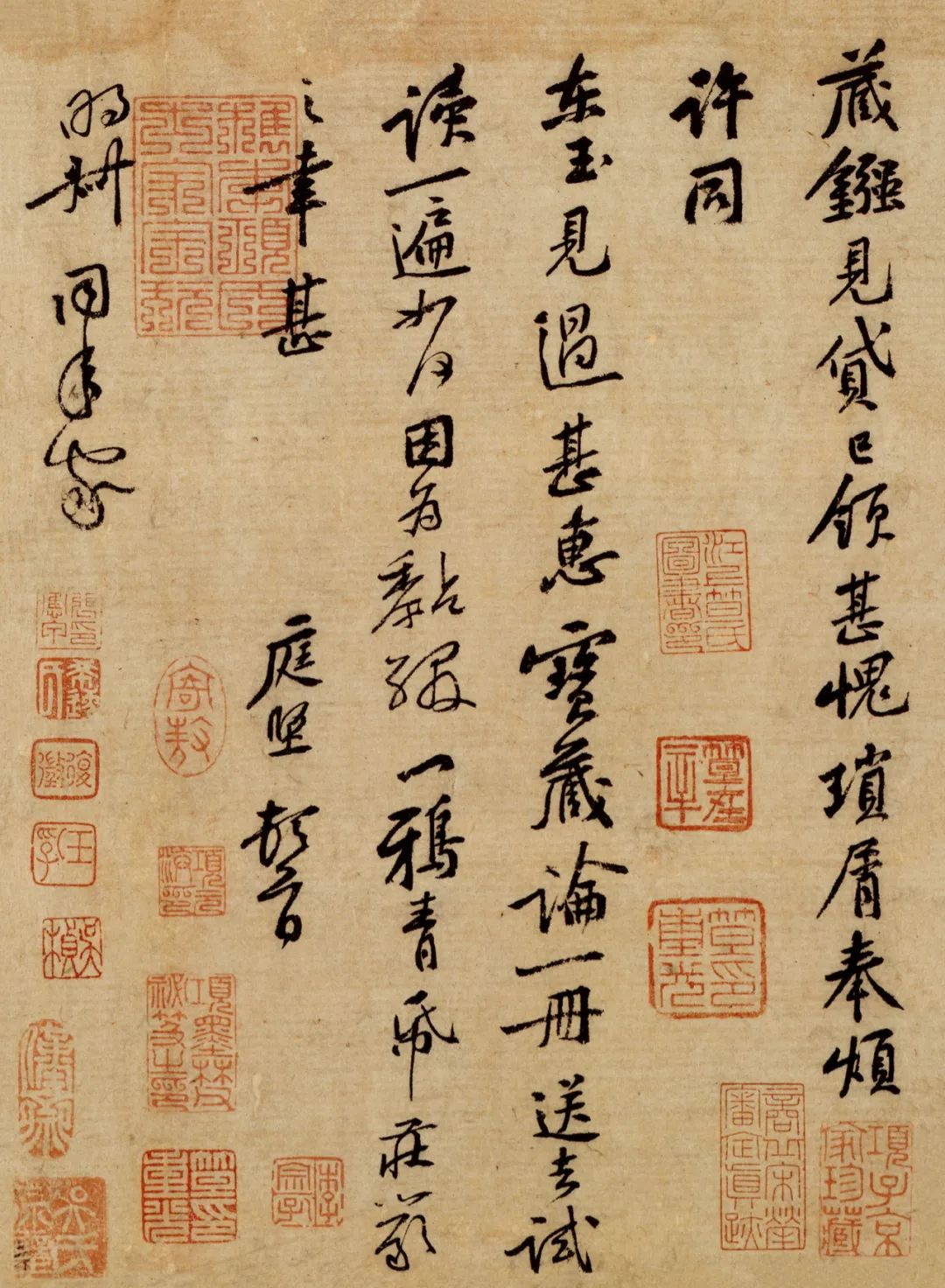

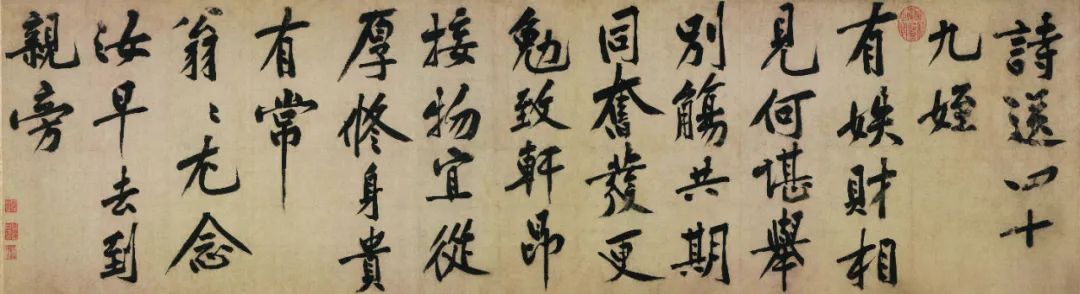

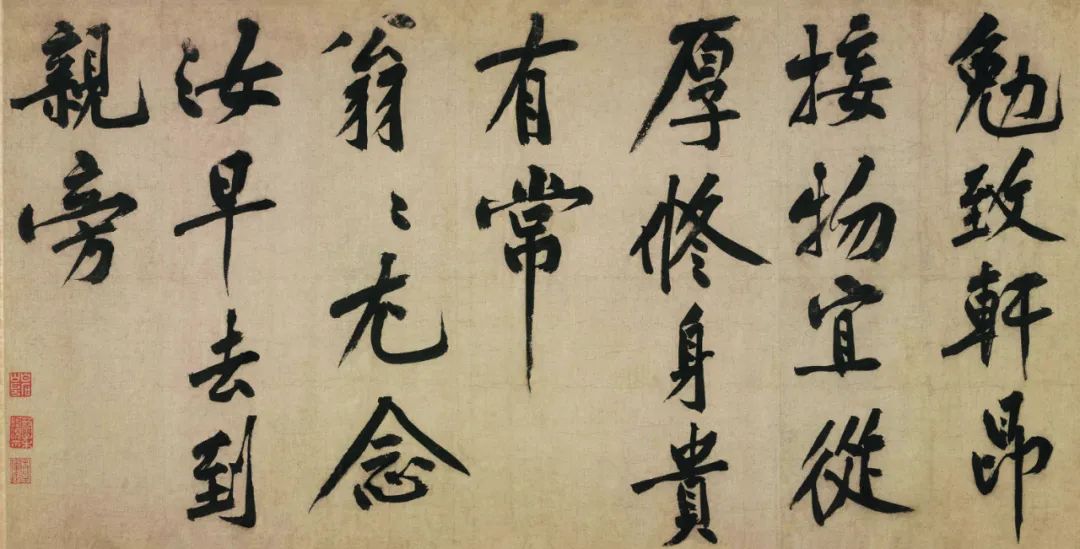

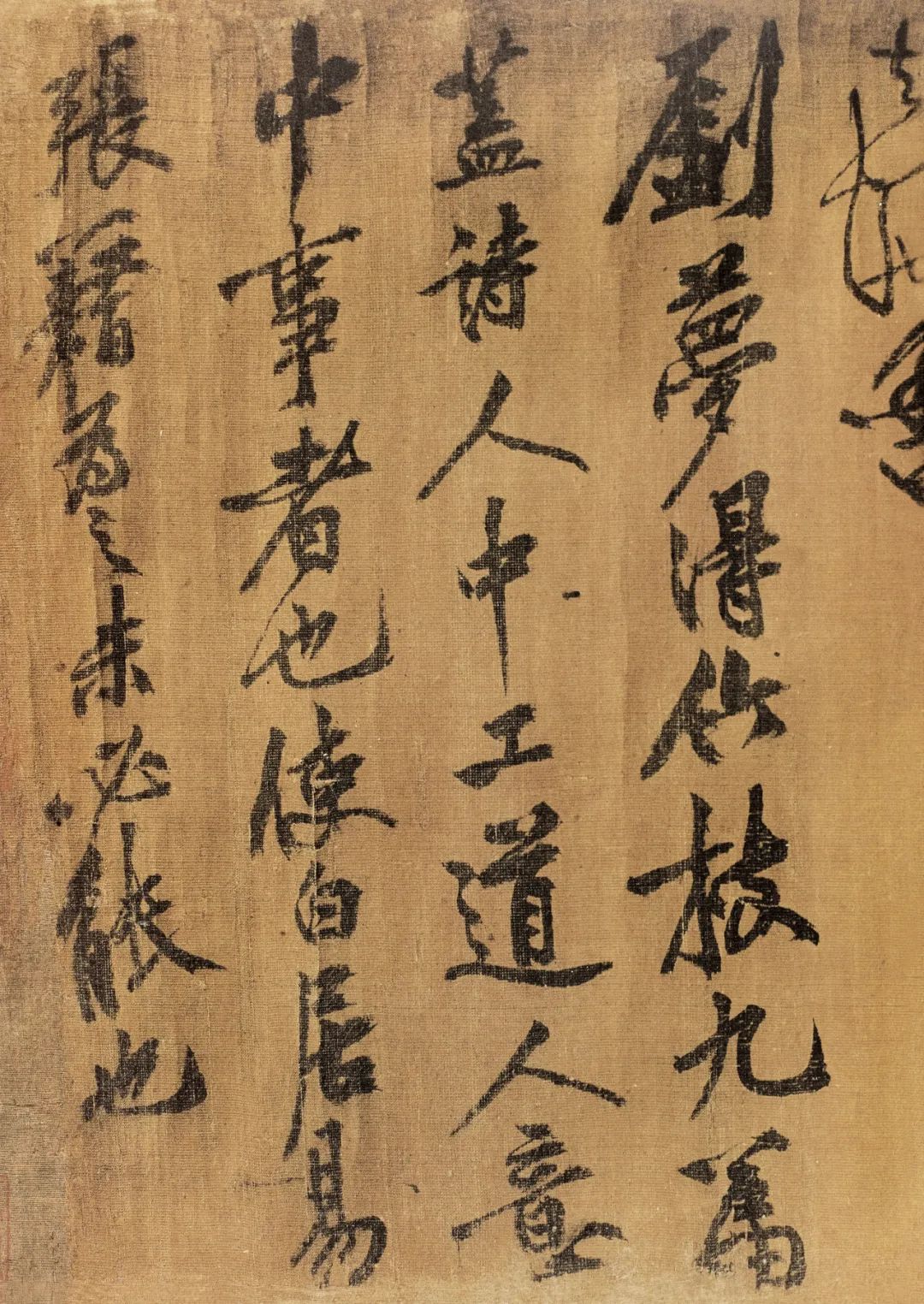

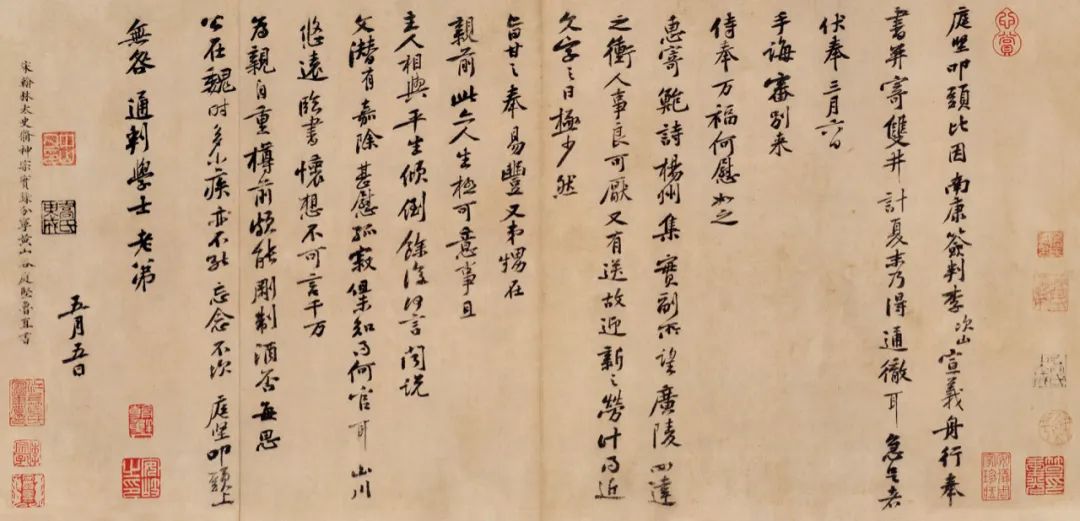

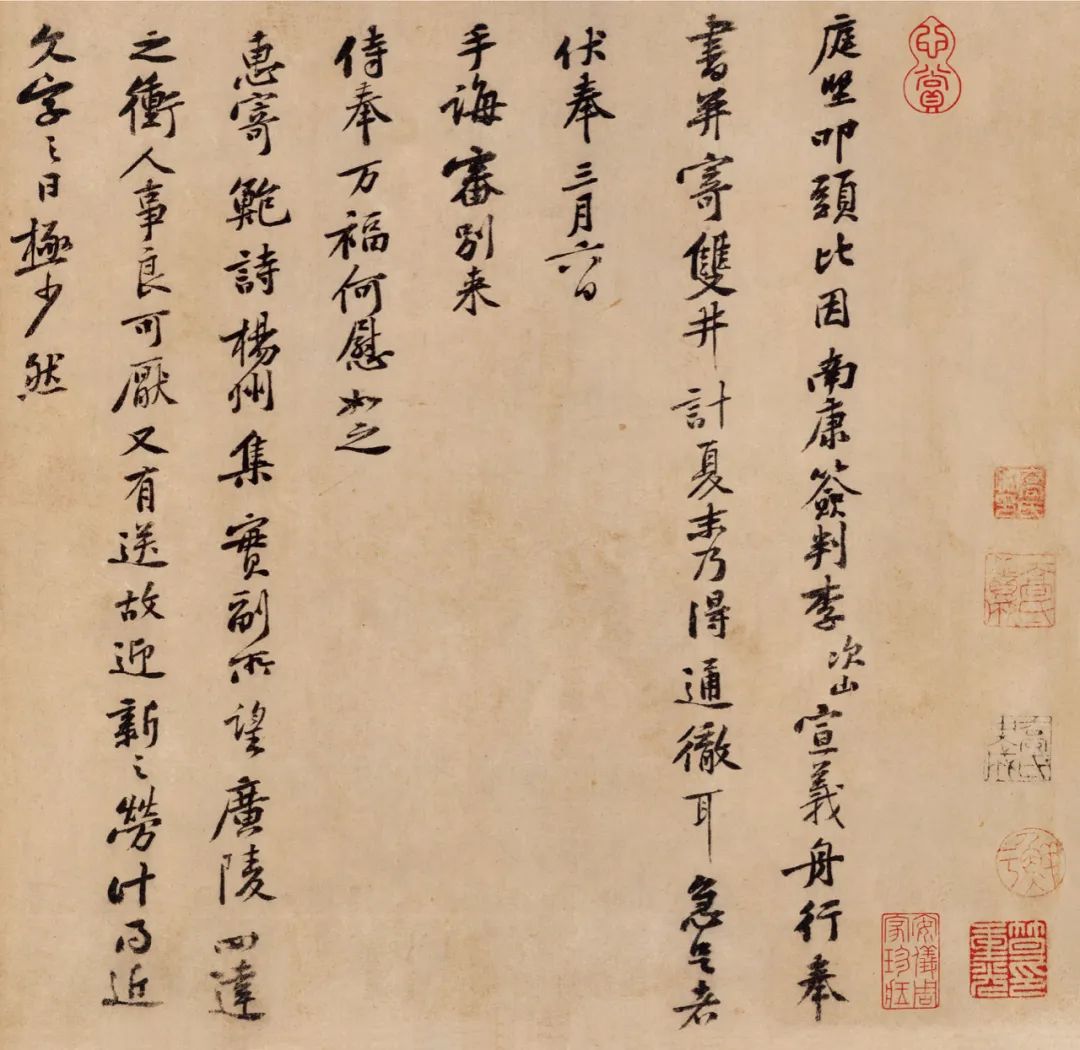

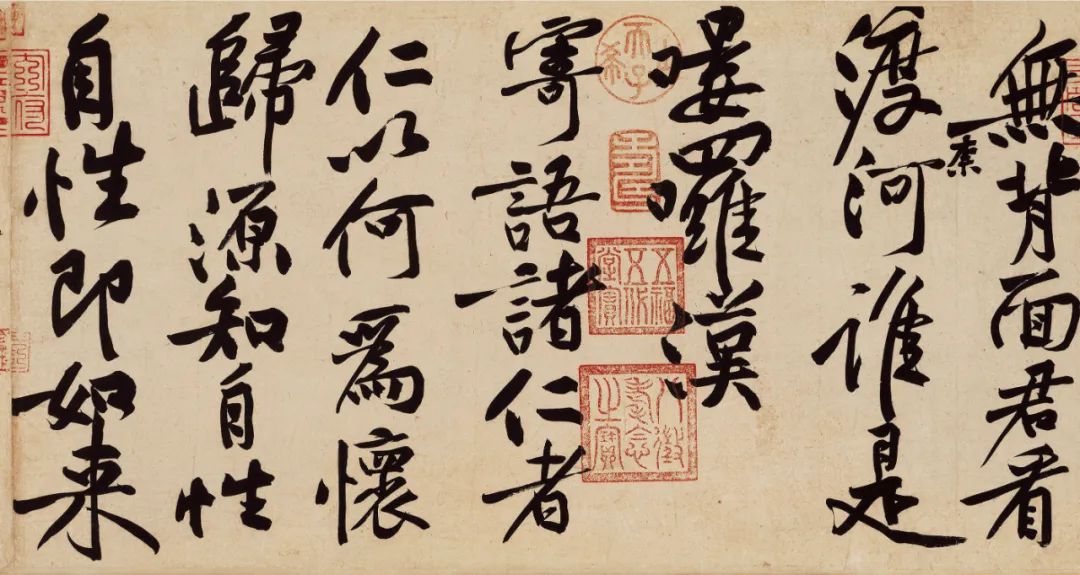

宋 黃庭堅 行楷書送四十九侄詩卷 縱35.5cm 橫130.2cm 故宮博物院藏

宋 黃庭堅 行楷書送四十九侄詩卷(局部)

道義,儒家所尚之仁義道德,以圣賢之書增廣其用,而后“書乃可貴”,若心中空乏,即使筆墨堪比鍾、王,也只是俗人。俗人之書必俗,不俗也會被世人所輕,人既不足取,何況其書!但人之俗與不俗,關鍵看其臨事大節,這也是黃氏身體力行、為后世所尊崇的原因。

與脫俗直接相關的,除上述之心存道義和圣哲之學這一基本原則外,黃氏還提出三個標準。一曰士人不能隨世碌碌,二曰飽學,三曰得韻,各有側重,實則一體。欲求脫俗還有學古一項,但須參照前三者以定取舍。黃庭堅《跋周子發帖》云:

王著臨《蘭亭序》《樂毅論》,補永禪師周散騎《千字》,皆妙絕,同時極善用筆。若使胸中有書數千卷,不隨世碌碌,則書不病韻,自勝李西臺、林和靖矣。蓋美而病韻者王著,勁而病韻者周越,皆渠儂胸次之罪,非學者不盡功也。

學古以至于“妙絕”,自非常人可以企及,但以入古而缺乏自我與新意高格,故爾病韻。其原因在于,讀書恨少,又隨世趨俗庸庸碌碌,致使胸次有虧,書法即失去根本依托。其中讀書一項,在其《跋東坡書〈遠景樓賦〉后》有云:

東坡書隨大小真行,皆有嫵媚可喜處。今俗子喜譏評東坡,彼蓋用翰林侍書之繩墨尺度,是其知法之意哉。余謂東坡書,學問文章之氣郁郁芊芊,發于筆墨之間,此所以他人終莫能及爾。

宋 黃庭堅 行草書致立之承奉札 縱27.1 cm 橫43.1cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行草書致立之承奉札(局部)

“學問文章之氣”,后世換言“書卷氣”;或以人稱“士氣”“士夫氣”,復以名家遺墨裝池而別名“卷軸氣”。其中一個“發”字,實乃傳神之筆,意謂才學識見副于筆端,使書法筆墨所具有的神氣性情皆與之相應,頗富創見,對后世書法批評的影響極為深遠。“隨世碌碌”者,無獨立之人格、識見、行事和建樹,是俗人。“韻”的本意在人,移之入書,舉凡有個性且脫俗者、有古法而能變化者、姿媚清新者,均可以言韻。黃氏《題絳本法帖》云:

觀魏晉間人論事,皆語少而意密,大都有古人風澤,略可想見。論人物要是韻勝,為尤難得,蓄書者能以韻觀之,當得仿佛。

熟讀《世說新語》,即可與黃氏此論會意,上溯三代秦漢典籍,也不難體會“古人風澤”所自由來。黃氏由此想到魏晉風度中人物的“韻勝”,更提出以“韻”觀其書法,實屬的見。議者以為,黃氏論書最重一個“韻”字,不只其自魏晉風度觀察中得來,暗含其對魏晉古法的推崇,也是人書合一思想觀念的具體體現。當然,由人及書的見解,不始于黃氏,蔡襄《論書》早已有之:

書法惟風韻難及。虞書多粗糙,晉人書,雖非名家,亦自奕奕有一種風流蘊藉之氣。緣當時人物,以清簡相尚,虛曠為懷,修容發語,以韻相勝,散華落藻,自然可觀。可以精神解領,不可以言語求覓也。

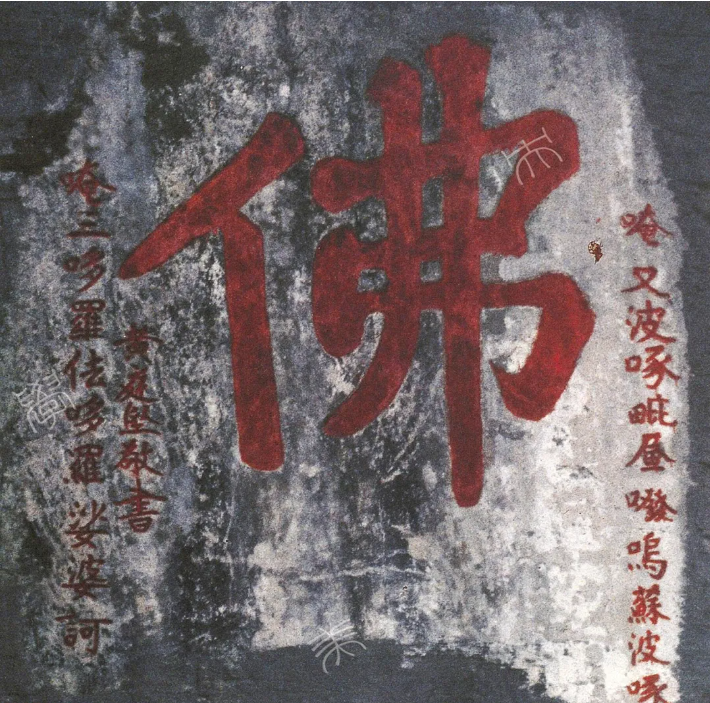

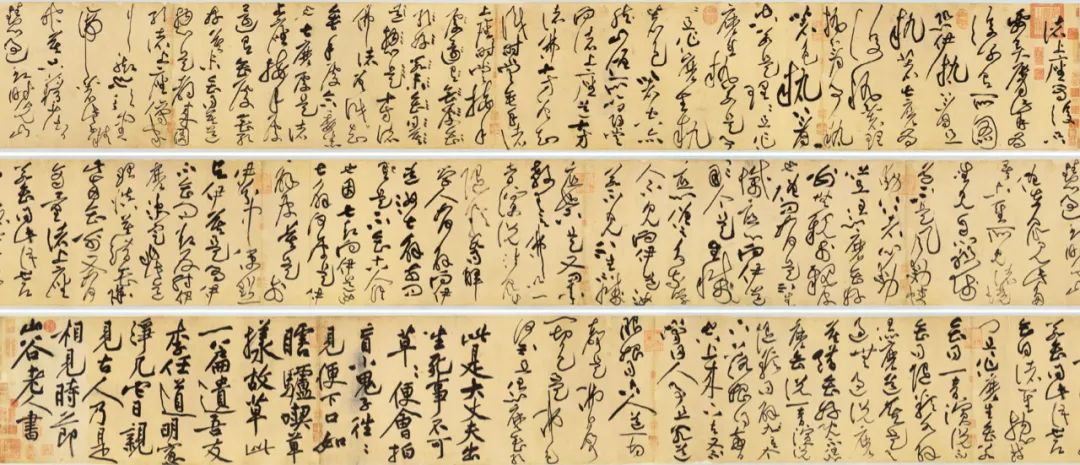

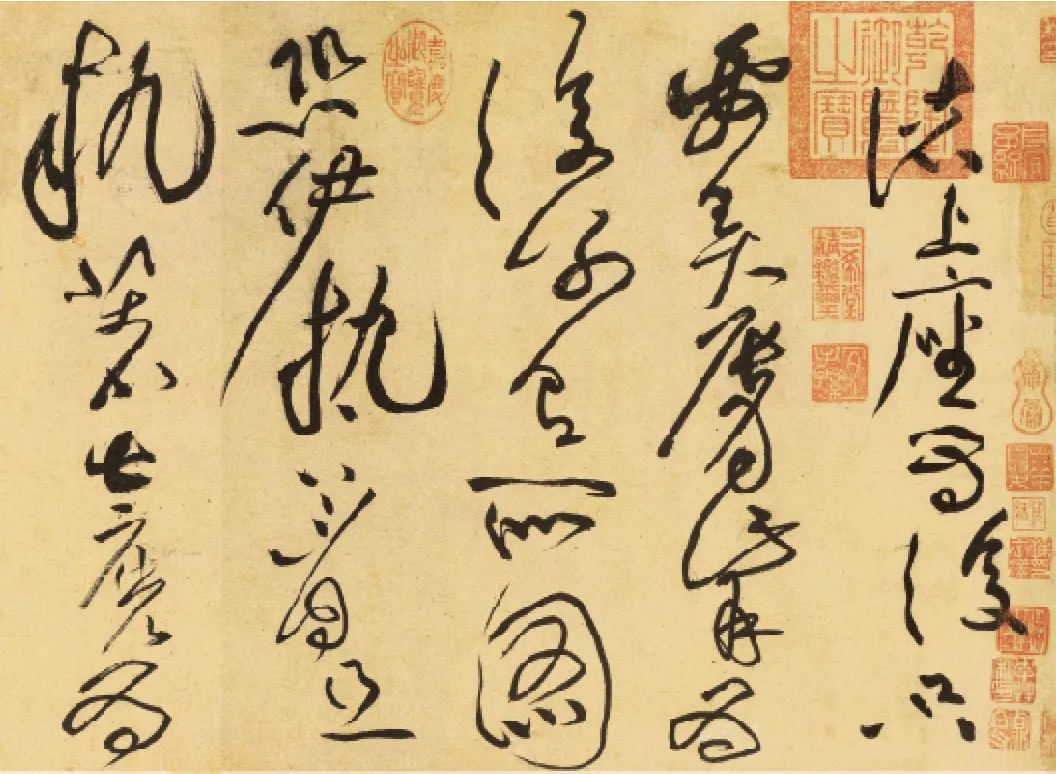

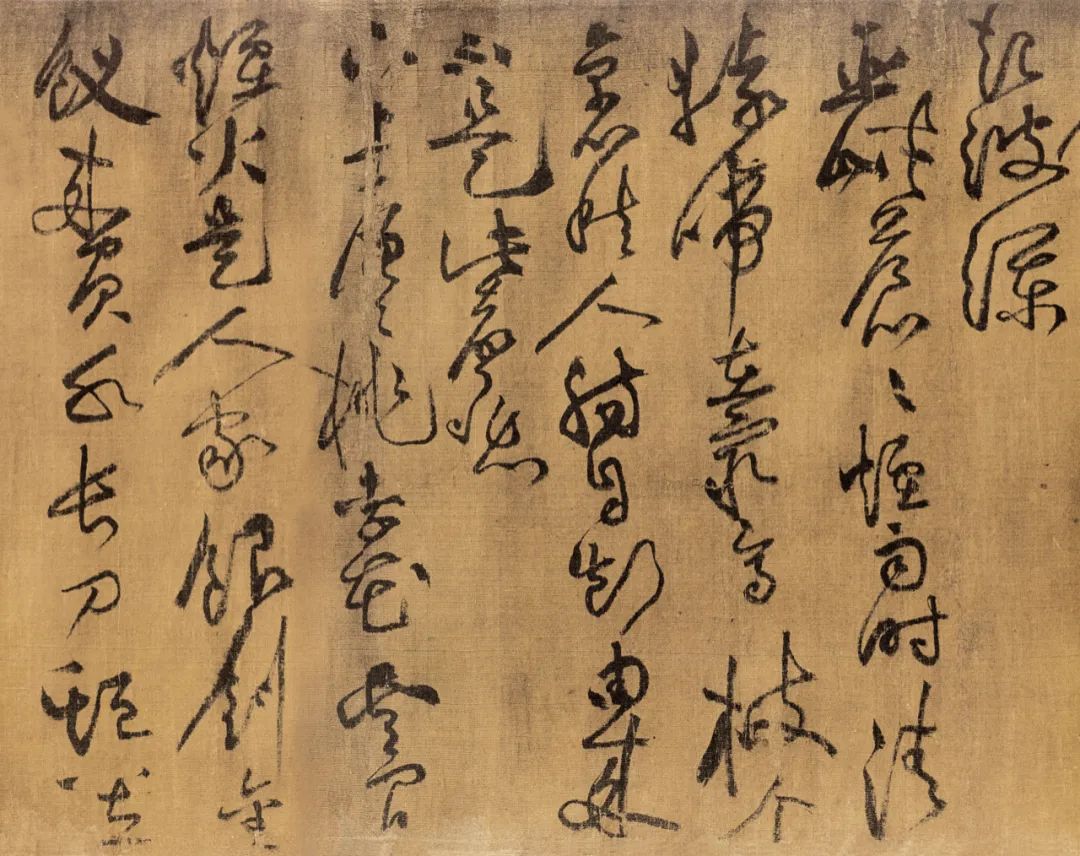

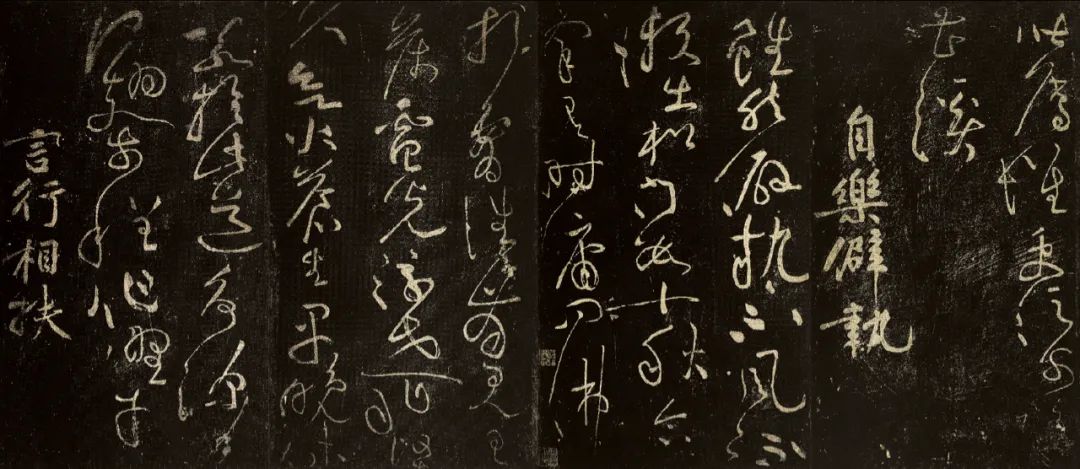

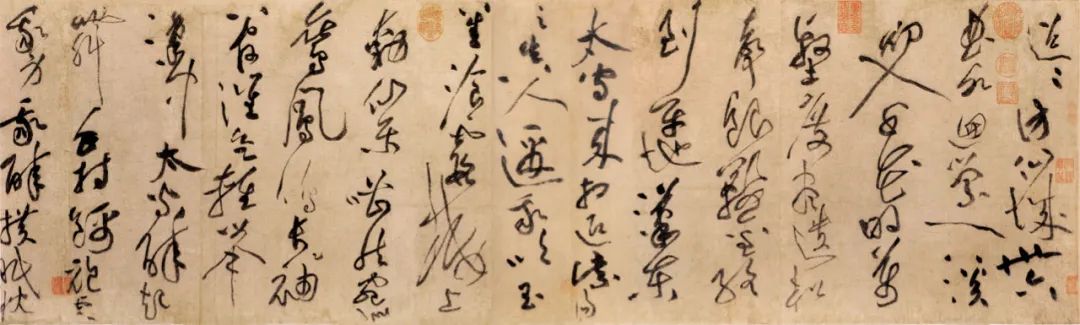

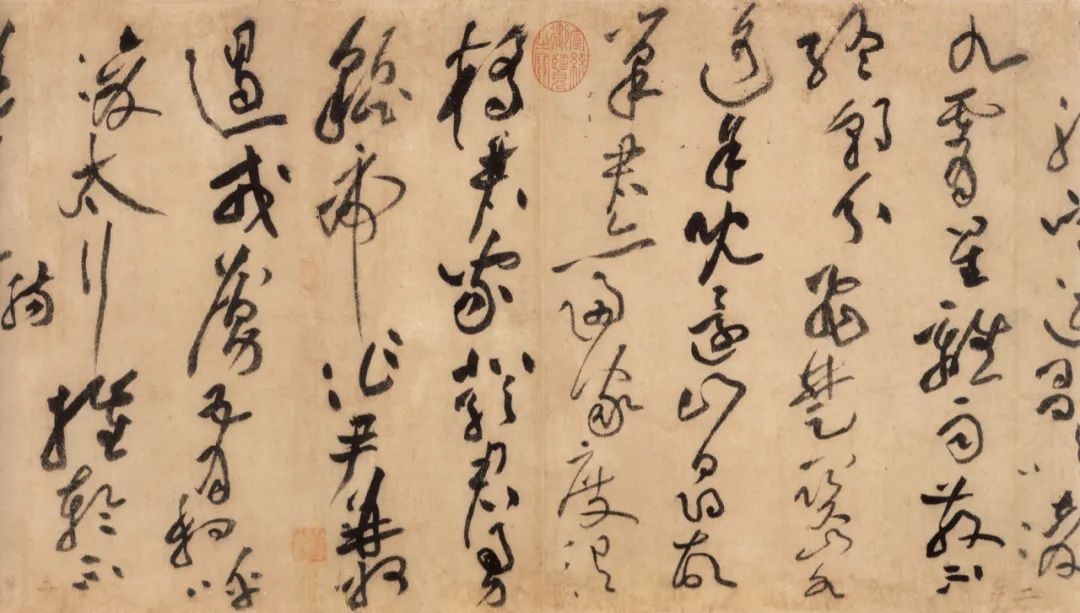

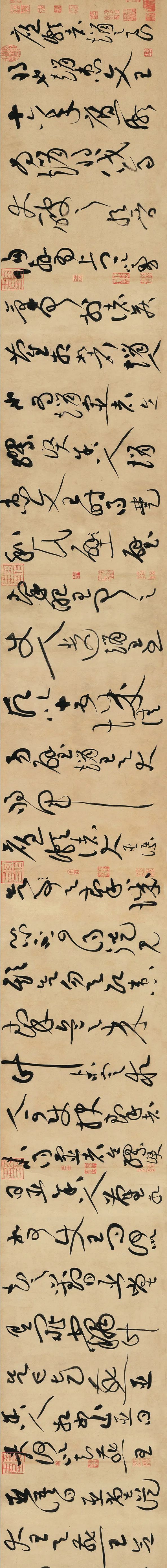

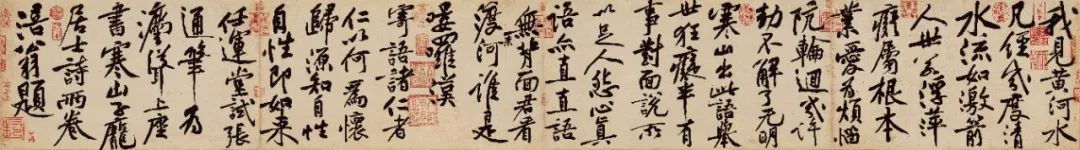

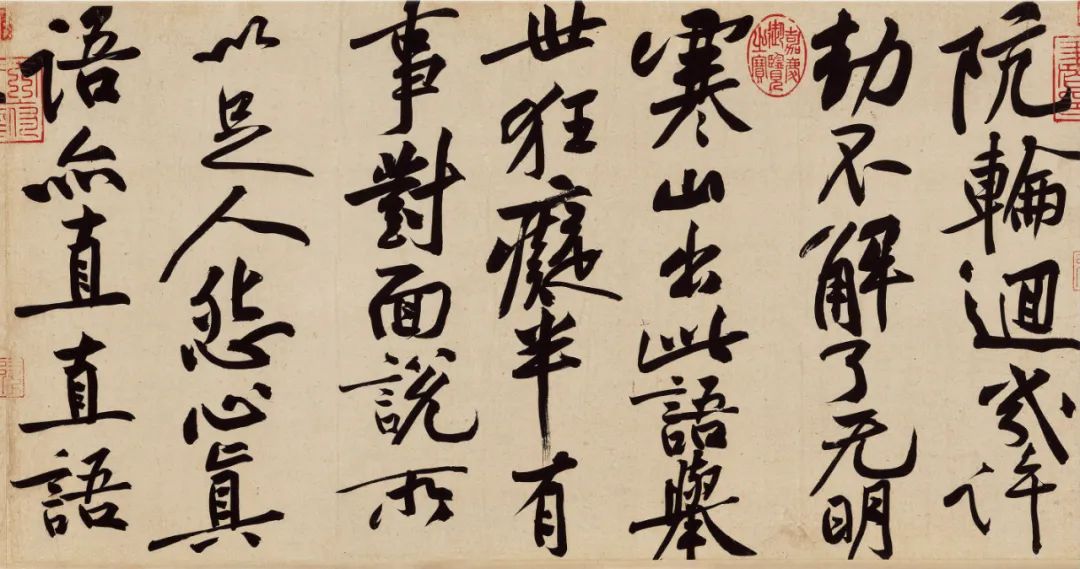

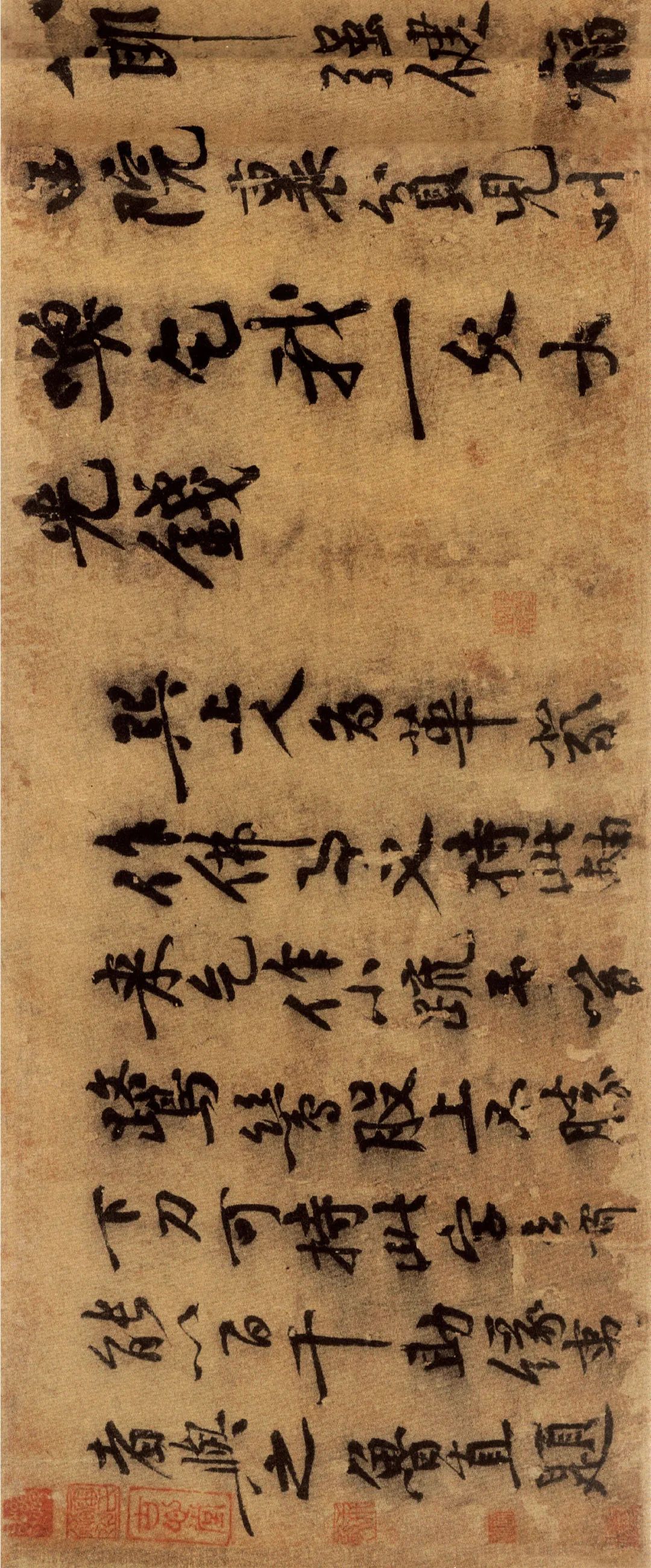

宋 黃庭堅 草書諸上座卷 紙本 縱33cm 橫729.5cm 故宮博物院藏

宋 黃庭堅 草書諸上座卷(部分)

“風韻”一詞本用于評人,移之入書,宜為蔡氏首創。文中具體列舉了晉人生活的幾個側面,引導出從人的精神風貌到書法之自然流溢的客觀狀態,揭示出人書合一的必然之理,亦即“風韻”何以會暢達于人書之間的道妙所在。黃庭堅是否曾聞見其說,我們尚不清楚,但二公思想、藝術皆超絕,所見略同,惟蔡說具體而言之有物,自勝一籌。惜此佳思灼見未能得到同時之賢達響應,只有黃氏執著,將“韻”用于不同場合、不同對象,成為其書法批評中最耀眼的標準,也算是發揚光大了。

“韻”的廣泛運用,在宋代社會文化生活中“尚韻”的背景下,使書法批評這一新的視點被普遍接受,盡管如此,人們并不能確切地明瞭其中含義,今人則采用“脫俗”的模糊概念說之。黃庭堅《山谷別集·論作字》云:

晁美叔背議予書惟有韻耳,至于右軍波戈點畫,一筆無也。有附予者傳若言于陳留,余笑之曰:“若美叔書即與右軍合者,優孟扺掌談說乃孫叔敖耶?”

宋 黃庭堅?草書劉禹錫竹枝詞卷(局部) 縱30cm?橫182.1cm?浙江省博物館藏

晁端彥私下對人評黃氏書無古法,“惟有韻”,得到本人認同,但反譏晁書“與右軍合者”,不過如優伶之模仿他人而已。黃氏于此語后引自作詩“隨人作計終后人,自成一家始逼真”,鮮明地表達了對待書法的態度,且終身以之。至于“韻”者為何,可以從黃氏另一論書語中看出端倪。《山谷題跋·論書》有云:“余書姿媚而乏老氣,自不足學。”此自謙之辭,但其“姿媚”二字,正是晁評“韻”之所系,“姿媚”美在形質,意出字外,與宋人賞悅的晉人風韻、姝麗的風韻一致,要妙在于獨具魅力而能動人。又,《跋周越書后》云:

周子發下筆沉著,是古人法,若使筆意姿媚似蘇子瞻,便覺行間茂密,去古人不遠矣,何止獨行于今代耶!

周越書“勁而病韻”,今天可以從其刻帖遺跡中得到印證。此跋所言其缺憾在于“筆意姿媚”不足,不能似蘇字之“行間茂密”,說明其書凋疏而乏蘊藉。周越用筆一味使力,故爾難免此病,非其功夫有虧,實胸次卑下、不能如東坡揮灑發于天然。黃氏跋東坡書喜用“韻勝”,于此反觀周越所缺,即知“韻”字評書之著力所在矣。

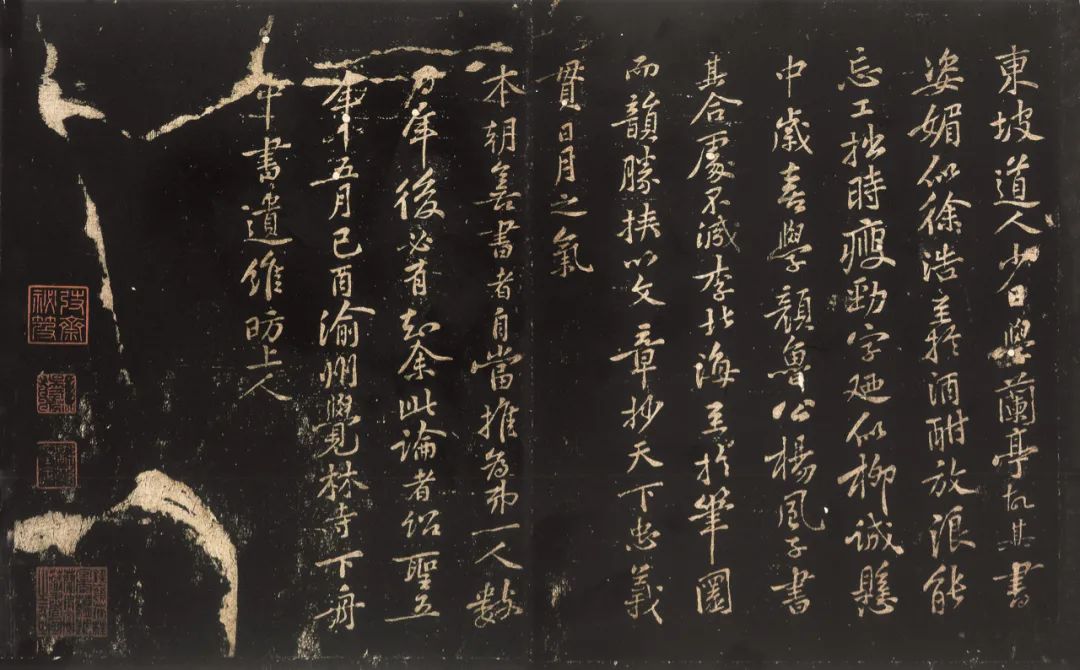

黃庭堅終身學古不輟,終身思考修正、提升不輟,危途恒多艱困,不為所動,終至于達成目標,完成“自成一家始逼真”的夙愿。“逼真”,內心所寄,人格外化之謂。所以,黃氏心中的書法與實踐,乃君子之藝,但追求書法完美只是表象和過程,底蘊在于不斷提升的人格與精神世界,而最終使“鄙事”變成輝煌,卓然挺立千載。張孝祥《于湖居士文集》卷二十八《跋山谷帖》有云:

字學至唐最勝……豫章先生,孝友文章,師表一世,咳唾之余,聞者興起,況其書又入神品,宜其傳寶百世。恭聞徽宗皇帝評公之書謂“如抱道足學之士,坐高車駟馬之上,橫斜高下,無不如意”。圣人之言,經也。晚學小生,尚安所云。

宋?黃庭堅?草書劉禹錫竹枝詞卷(局部)

斯評先述人品文章,后及于書,復引宋徽宗評語,可謂善評,亦深知山谷者。又,劉敏中《中庵集》卷十《題山谷帖后》亦云:

書,一藝耳。茍學者皆能之,然求所以其得法而盡其變化,卓然有成,以自立于世者,蓋百年之間,僅不過三數人而已……今觀山谷此帖,浩乎如行云,倏忽如流電,如驚蛇、如游龍,意態橫出,不主故常,當使人心動目眩,而莫知其然也。靜而察之,無一畫之違于理,嗚呼!可謂能盡草書之變矣。雖然,非其胸中貫之以天下之書,而充之以浩然之氣,則亦安能至于是哉?世之工書者,嘗試以是思之。至元乙酉六月朔題。

“浩然之氣”出于《孟子》,謂天地間至大至剛之氣,非圣賢君子不足以當之。以浩然之氣充之于“天下之書”,溢出而為草書,宜有是評,且有助于今天對黃氏其人其書的理解。

取它山之石

在黃庭堅學書取法的時人中,對其影響最大的首推周越,可謂黃氏草書的奠基人,也是日后經常被其否定、貶斥的名家,以至于因之有“二十年抖擻俗氣不脫”[1]的遺憾。二是蘇東坡,黃氏撰述文字中不曾言及,但楊萬里文集中有記載,[2]有學者考其遭貶后自謂厭惡元祐間作品,或與此有關。[3]三是王安石,前二人皆以書名世,而王氏書法不工,何以黃氏習之幾近亂真?抑其受王安石為相而從世人但知“趨時貴書”之風氣影響?[4]筆者讀書,凡及于宋人,輒疑此事。蘇東坡《跋王荊公書》云:“荊公書得無法之法,然不可學,無法故。”王書不師古法,率性由心,既無楷式,且將如何模擬?朱熹《晦庵論書》記云:

張敬夫嘗言:“平生所見王荊公書,皆如大忙中寫,不知公安得有如許忙事?”此雖戲言,然實切中其病。今觀此卷,因省平日得見韓公書跡,雖與親戚卑幼,亦皆端嚴謹重,略與此同,未嘗一筆作行草勢,蓋其胸中安靜詳密,雍容和豫,故無頃刻忙時,亦無纖芥忙意,與荊公之躁擾急迫正相反也。書札細事,而于人之德性,其相關有如此者。

其貶意一望即知。不過,“大忙”與“躁擾急迫”前后呼應,大抵可以概括王書特點。與之相反,黃庭堅于王書每多稱譽。《跋王荊公書陶隱居墓中文》云:

王荊公書法奇古,似晉宋人筆墨,此固多聞廣見者之所欲得也。

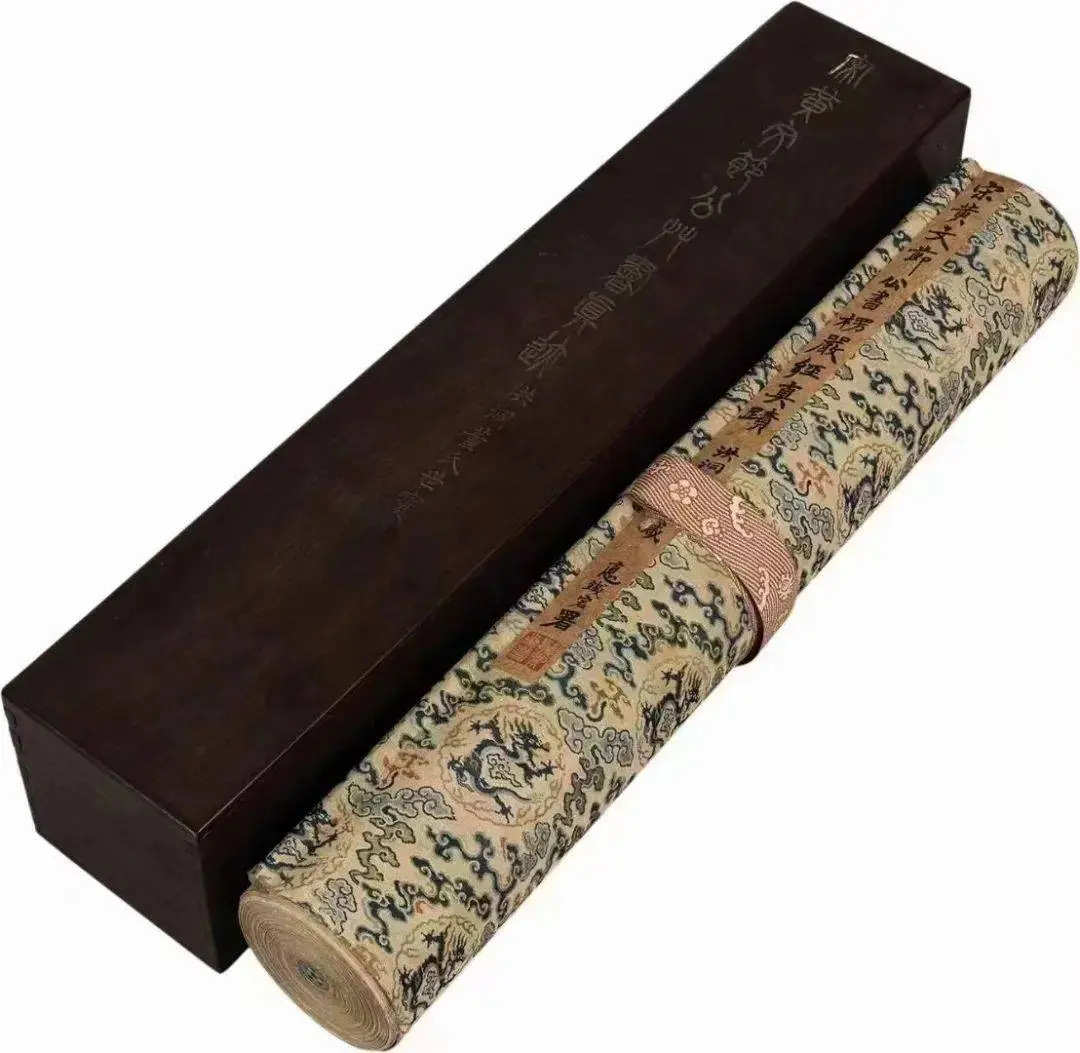

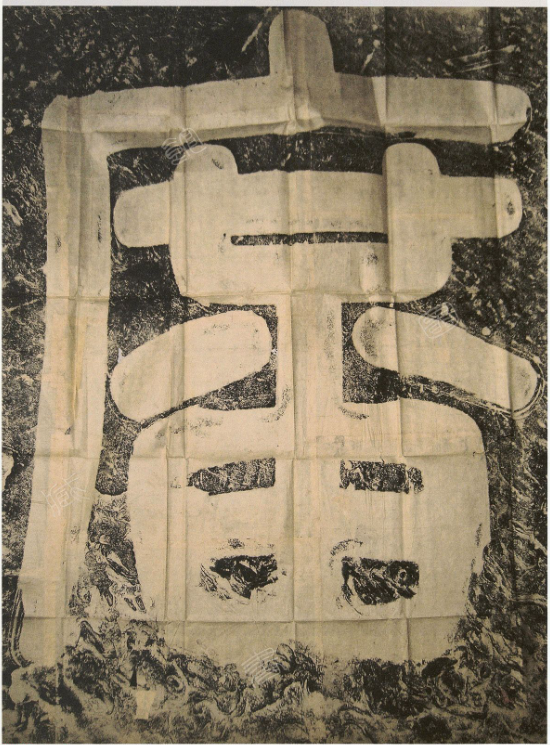

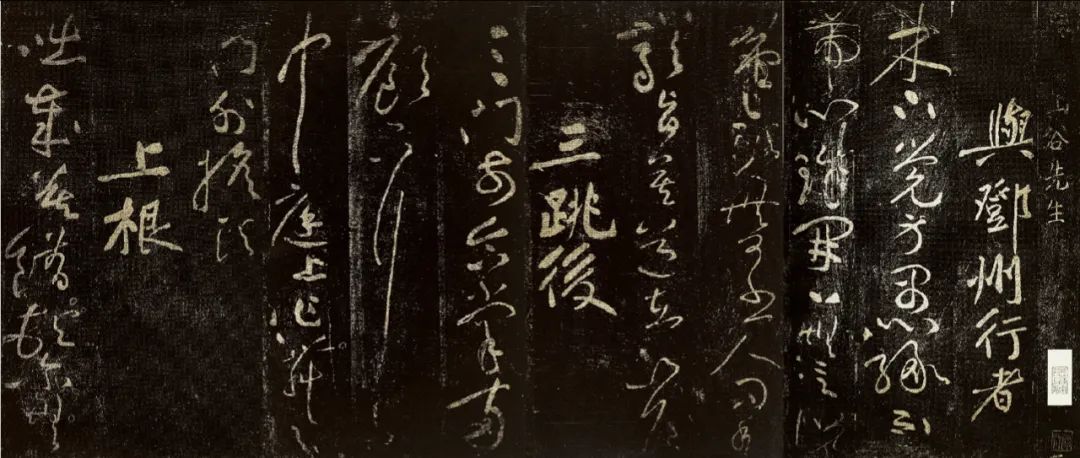

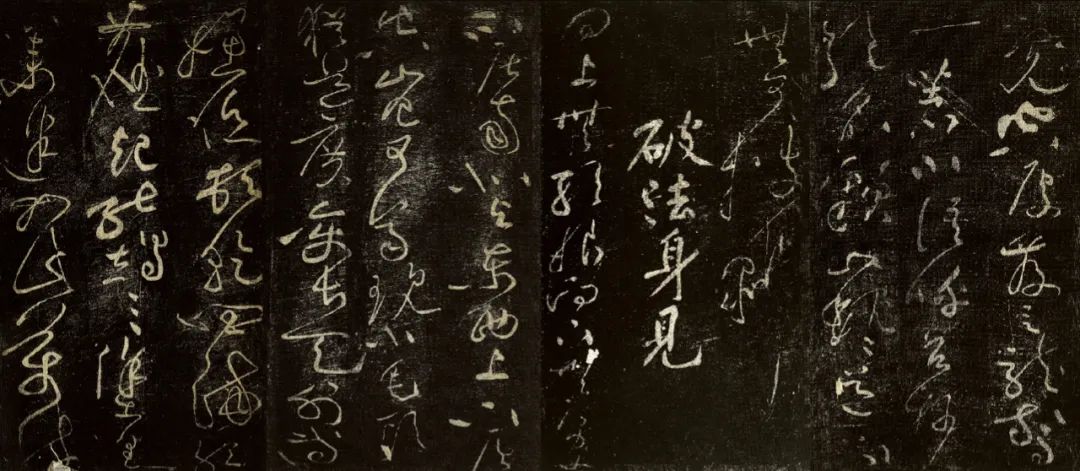

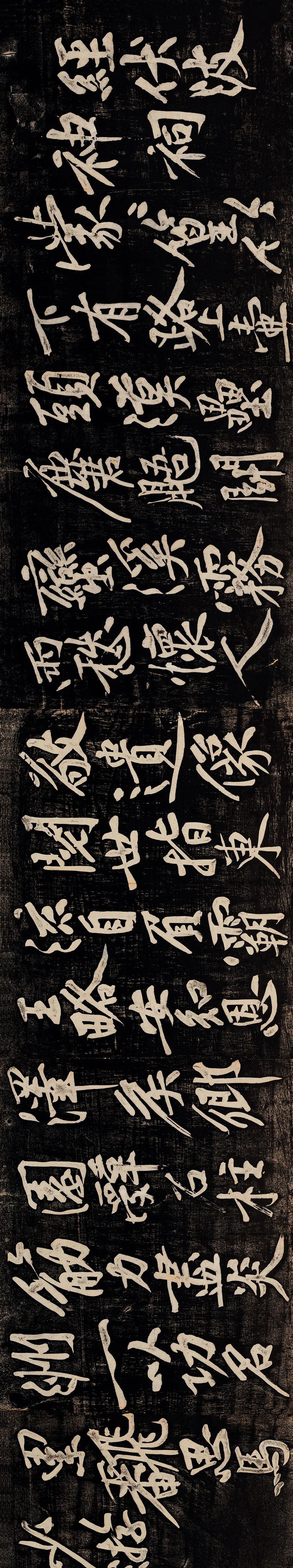

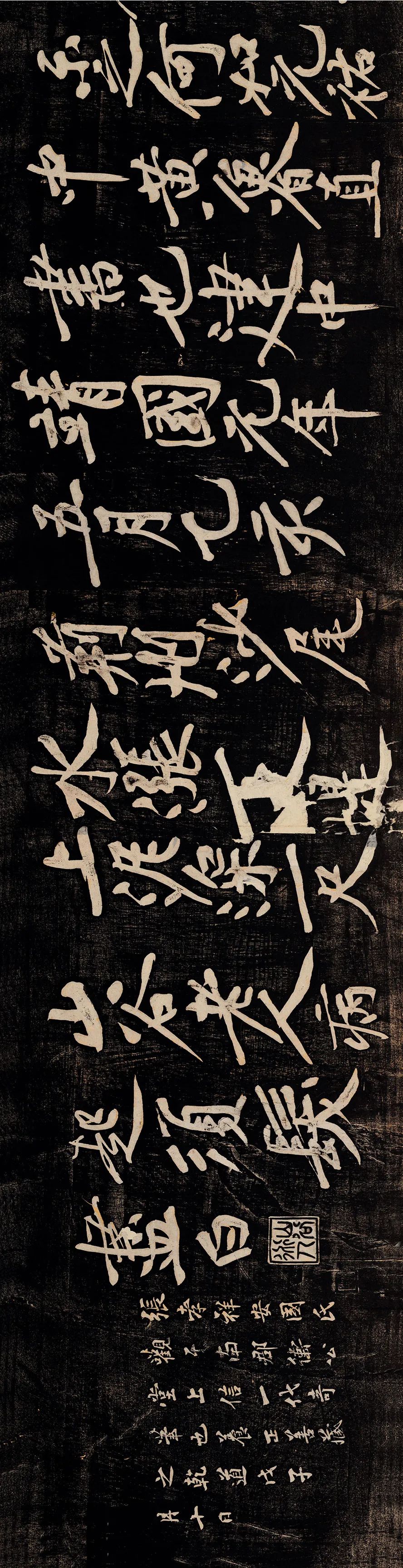

宋拓?郁孤臺法帖黃庭堅草書選

“無法”而能“奇古”,又“似晉宋人筆墨”,不知所評何據。《題王荊公書后》又云“王荊公書得古人法,出于楊虛白”,“虛白”乃楊凝式號,斯言但出意會,亦無法得到驗證。黃氏還有一則《論書》,讀之頗有啟發。彼云:

士大夫學荊公書,但為橫風疾雨之勢,至于不著繩尺而有魏晉風氣,不復仿佛……近世惟顏魯公、楊少師特為絕倫。其妙于用筆,不好處亦嫵媚,大抵更無一點一畫俗氣。比來士大夫惟荊公有古人氣質而不端正,然筆間甚遒。

“橫風疾雨之勢”自王書“大忙”中來,“不著繩尺”言如“得無法之法”,“魏晉風氣”乃黃氏獨得,謂時人“趨時貴書”而紛紛效法,僅從“大忙”著眼,擬其形而無其“魏晉風氣”。所視惟王書“有古人氣質”,也是“大忙”中的“無法之法”,難道說古人都是“不著繩尺”書寫?既無古法,又何來“古人氣質”,實在令人不解。但黃氏于此評論中極為推崇顏真卿、楊凝式二人,宋人中惟王安石堪與之銜接,似乎透露出些許消息。顏真卿代表了唐書脫離魏晉風氣的分水嶺,卻被視為“二王”正傳;楊凝式學古而能不似,黃氏詩評有“世人盡學《蘭亭》面,欲換凡骨無金丹。誰知洛陽楊風子,下筆便到烏絲欄”之譽。[5]二人學古而俱成自家面目,是謂善學而深知于書者,黃氏以王安石廁身其后,是慧眼真知?抑惺惺相惜?黃氏《山谷老人刀筆》卷二十一有云:

鄙書無法,不足傳后,世俗浪謂之能,亦自不可解。誠有意書字,當遠法二王父子,近法顏、楊,乃能超俗出群。正使未能造微入妙,已自不為俗書。如蘇才翁兄弟、王荊公是也。雖然,要須先探其本耳。

蘇才翁兄弟,即蘇舜元、蘇舜欽,蔡襄成名之前的北宋書法代表人物,以王安石與之并列,足見對其推崇有加。黃氏前言己書“無法”,是謙抑之辭,實則其畢生孜孜以求的正是學古以至于“無法”中的自我,與王安石聲氣相通,而以“超俗出群”自重。

宋拓?郁孤臺法帖黃庭堅草書選

黃氏學王安石,但于其書論中無征。李之儀《姑溪居士論書·跋蘇黃陳書》述云:

魯直晚喜荊公行筆,其得意處,往往不能真贗。此乃未入川時所作。

據此可知,自“趨時貴書”中學王安石,比至晚歲(當在元祐、鄂州時),“得意處”他人已不能分別“真贗”,積功之深,似可想見。又,《跋荊國公書》云:

魯直嘗謂學顏魯公者,務期行筆遲重,開拓位置,取其似是而已。獨荊公書得其骨,君謨書得其肉。君謨喜書多學,意嘗規摹,而荊公則固知其未嘗學也。然其運筆如插兩翼,凌厲于霜空雕鶚之后。此其晚年所作,紙上直欲飛動,信所謂得之于心而應之于手,左右逢其原者也。

李氏推譽王安石書,但指出其并非如黃氏所言“得其骨”,“固知其未嘗學也”,似更可信。又《跋山谷書摩詰詩》亦云:

魯直此字,又云比他所作為勝。蓋嘗自贊,以為得王荊公筆法,自是行筆既爾,故自為成特之語。至荊公飄逸縱橫,略無凝滯,脫去前人一律,而訖能傳世,恐魯直未易到也。

李之儀據其聞見,述黃庭堅曾經“自贊”,“以為得王荊公筆法”,以證其書《摩詰詩》自許為佳書合作。但李氏不盡認同,以為王書用筆“飄逸縱橫,略無凝滯,脫去前人一律”的精髓,黃氏尚未達到。斯評可謂獨具只眼,王氏所書,皆由其心性,黃氏學之,不能無己,亦不能無意,以模仿比之原創,真贗差別還是能夠分辨出來的。對此,李之儀《跋山谷草書〈漁父詞〉十五章后》有很好的析說:

“家貧不辦素食,事忙不及草書”,此特一時之語爾。正不暇則行,行不暇則草,蓋理之常也。間有蔽于“不及”之語,而特于草字行筆,故為遲緩,從而加馳騁,以遂其蔽。久之,雖欲稍急,不可復得。

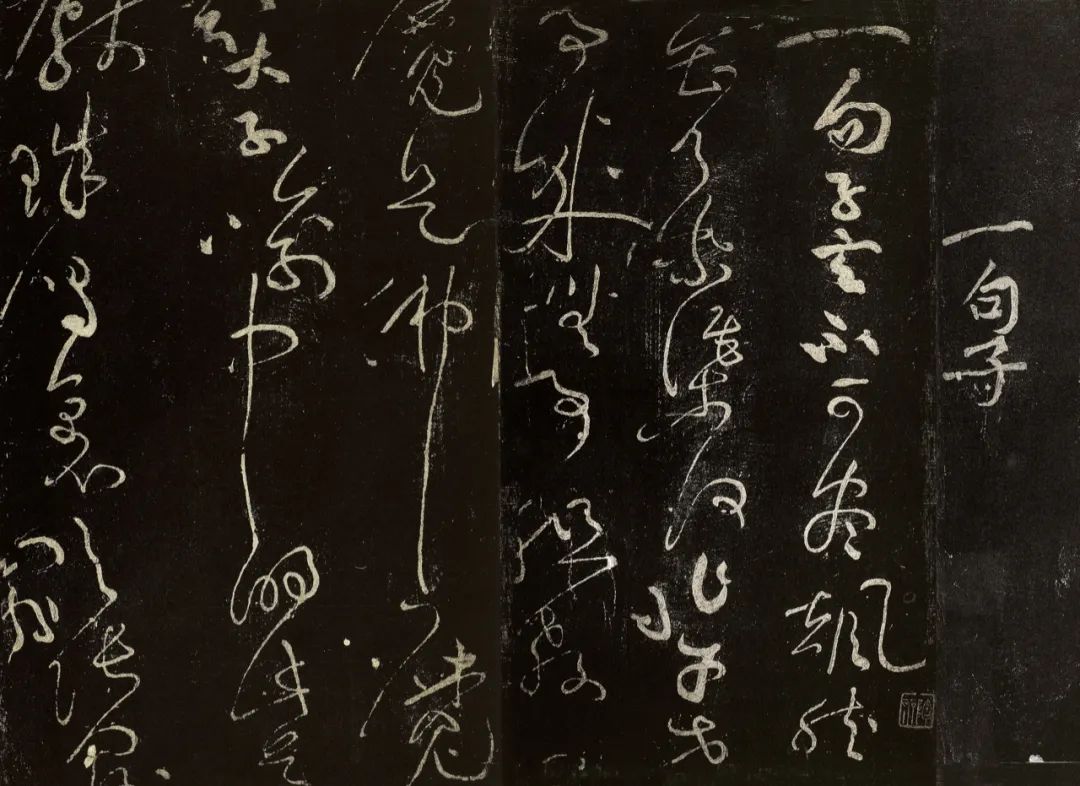

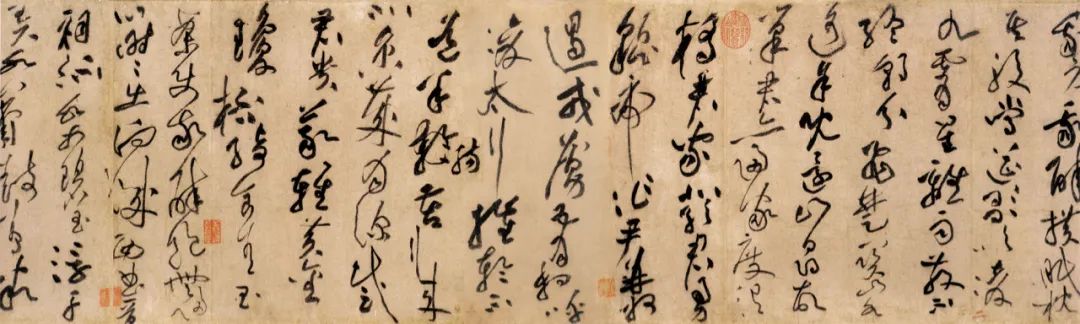

宋?黃庭堅?草書李白憶舊游詩卷?紙本?縱34.2cm?橫199.5cm?日本有鄰館藏

黃氏草書初師周越,筆速甚急,晚從遲緩,乃成自家面目,其論書語云“楷法欲如快馬入陣,草法欲左規右矩,此古人妙處也。書字雖工拙在人,要須年高手硬,心意閑淡,乃入微耳”之言,[6]堪稱寫照。由此可見,用筆既從遲緩,再使“稍急,不可復得”,這也是黃氏自謂的佳書合作,并沒有體現王安石書法精髓的原因所在。

其實,無論是黃書用筆在急、緩之間的搖擺,還是學習王書以至于他人“不能真贗”,都只是皮毛。黃氏的真正用意,或盡在“不著繩尺而有魏晉風氣”上面,取其意而離其形,暗含了“二王”、顏真卿、楊凝式、王安石、黃庭堅之歷史序列的期許,完成“自成一家始逼真”的夙愿。對于推譽王安石,或許只是鍾馗打鬼的一種道具,習之以破除己書既有的程式與書寫習慣。宋四家皆有書論,惟黃庭堅數量最多,之所以一字不言學書于王安石者,恐其內心深處正做此想,亦未可知。不管怎樣,黃庭堅學習時人,應以摹效王安石最為用心,對其擺脫周越、蘇東坡以及前賢影響,明確個性書法格局至關重要,可謂它山之石了。

宋?黃庭堅 草書李白憶舊游詩卷(局部)

穿域蹋鞠

在探索的道路上,黃庭堅時常要面對譏評和質疑,但都未能動搖其心。黃氏《題晁無咎書后》有云:

聞吾友廖明略頗譏評無咎作字不古不今,所謂“女好無定姿,悅目即為姝”,是非特未定也。

好,謂貌美,美女沒有一定衡量的標準,賞心悅目即為姝麗。晁無咎書法的“不古不今”,正如評說美女,“是非特未定”。斯言雖然是在維護晁書,實則亦代表了黃氏對己書的自信。梁武帝《答陶隱居論書》有“適眼合心,便為甲科”語,宜為黃氏所本。同樣,黃氏念茲在茲的脫俗、韻勝,也沒有一定的程式和標準,要在清新入人,成就自我。不過,追求個性的歷程并非坦途,得失倚伏,真偽共生,若無千錘百煉,豈得心明意淡、風規老成!蘇東坡《跋黃魯直草書》云:

草書只要有筆。霍去病所謂不至學古兵法者,為過之。魯直書。去病穿域蹋鞠,此正不學古兵法之過也。學即不是,不學亦不可。

霍去病,漢驃騎將軍,勇冠三軍,有氣敢任。《漢書·霍去病傳》述云:“上嘗欲教之吳、孫兵法,對曰:‘顧方略何如耳,不至學古兵法者。’”又云:“其在塞外,卒乏糧,或不能自振,而去病尚穿域蹋鞠也。”漢武帝欲使人為霍去病教授吳起、孫子兵法,其答云將帥臨敵,應視具體情況謀定方略,不需要學習古人兵法。在黃氏看來,作草書最重要的是善于用筆,筆乃形質、精神所系,既要問津于古,又不能為古法所囿。亦即古兵法還是要學,即如作字須學古法,不學則易蹈霍去病之過。又其出征匈奴,駐軍塞外,士卒或因缺糧饑餓而不能自振,霍去病卻率人掘地為域,以蹋鞠為樂,是身為統帥者失察失職。蹋鞠,猶今語“踢球”,亦名“蹴鞠”,其起源甚早,漢代頗為流行。據東漢李尤《鞠城銘》可知,其場地以方墻圍出,狀像城池,故名“鞠城”,文中“圓鞠方墻,仿象陰陽”即此之謂。塞外無法構置方墻,霍去病乃使人掘地為坑穴,四壁即其方墻,其工程量之大,耗時費力,正是東坡所謂“不學古兵法之過”。在東坡看來,山谷草書如同霍去病“穿域蹋鞠”,遷就于形式,不能靈活變通,少古法而多于自任。文末結論道,學古而泥古是錯誤的,但不學古法以汲取前賢精華則自絕于誘進之途,二者間如何權衡變通,實屬不易。

宋?黃庭堅?行書跋東坡墨跡?縱29.5cm?橫42.8cm?天津市藝術博物館藏

東坡此跋時間不詳,依理求之,或疑其乃就黃氏入川前之草書而言,亦本人日后所厭者。然則東坡《跋山谷草書》亦云:

曇秀來海上見東坡,出黔安居士草書一軸,問此書如何。坡云:“張融有言:‘不恨臣無二王法,恨二王無臣法。’吾于黔安亦云,他日黔安當捧腹軒渠也。”

《南史·張融傳》云:“融善草書,常自美其能。帝曰:‘卿書殊有骨力,但恨無二王法。’”以南齊張融之能及言語,用譬于山谷,謂其自信而自任。東坡時在惠州,同年六月渡海,再謫居儋耳,至元符三年六月以大赦北還,凡三年。黃氏此軸草書,宜為五十一歲謫黔州之后至翌年歲杪之前,乃書法格局已定之際。東坡于此取春秋筆法,談笑間已知其微辭所在。又,黃氏《跋唐道人編余草稿》云:

此皆山谷老人棄紙,連山唐坦之編綴為藏書,可謂嗜學。然山谷在黔中時,字多隨意曲折,意到筆不到。及來僰道,舟中觀長年蕩槳,群丁拔棹,乃學少進,意之所到輒能用筆。然比之古人,入則重規疊矩,出則奔逸絕塵,安能得其仿佛耶!

黃氏自述與東坡所評相合,是謂黃書雖能,尚乏古法及精神依托,而隨后黃氏亦徹悟矣。

向前推,自黃庭堅書論中還可以見其時時自省的文字,發掘弊端,頗為準確,而在彼時尚不能自覺。一藝之難若此。雖如黃氏之學識,亦不乏障目而自惑者。其《書右軍〈文賦〉后》有云:

余在黔南,未覺書字綿弱,及移戎州,見舊書多可憎,大概十字中有三四差可耳。今方悟古人沉著痛快之語,但難為知音爾。

按,黃氏于元符元年五十四歲時自黔州遷移戎州,其時書名早著,尚且自伐如是。于此再向前推,即可知其原委。其《鍾離跋尾》云:

少時喜作草書,初不師承古人,但管中窺豹,稍稍推類為之,方事急時便以意成,久之或不自識也。比來更知所作韻俗,下筆不瀏離,如禪家粘皮帶骨語,因此不復作。

楊慎不知山谷磊落坦誠,而在引述此跋語后謂“山谷豈杜撰者,蓋自掊擊以教人耳”,[7]這是為尊者諱,也是想當然,不足取信。又,黃氏《跋與徐德修草書后》亦云:

錢穆父、蘇子瞻皆病予草書多俗筆,蓋予少時學周膳部書,初不自寤,以故久不作草。數年來猶覺湔拔塵埃氣未盡,故不欲為人書。

此語可與前跋并觀,宜為元祐間所感所思。“下筆不瀏離”,言點畫線條不能蕭散,纏繞牽裹太過,猶禪宗所謂“粘皮帶骨”。大草自唐張旭、懷素以降,學草書者易效其法,但求形似,字勢連綿,如一筆書然,有此做法,即與他人類同,是為“韻俗”,“塵埃氣未盡”者殆此。紹圣元年黃氏遭貶,客居黃龍山中時始有新得。其《書自作草書后》云:

紹圣甲戌,在黃龍山中,忽得草書三昧,覺前所作太露芒角。若得明窗凈幾,筆墨調利,可作數千字不倦,但難得此時會爾。

黃氏不曾料想,此時所會之“草書三昧”,數年后也被自己否定了。其《元祐間大書淵明詩贈周元章》云:

觀十年前書,似非我筆墨耳。年衰病侵,百事不進,惟覺書字倍倍增勝。復于范君仲處見東坡惠州自書《所和陶令詩》一卷,詩與書皆奔軼絕塵,不可追及,又悵然自失也。建中靖國元年四月己未。

是年黃氏五十七歲,已屆書法老成之年,見東坡真跡,自以為“不可追及,又悵然自失”,可謂見賢思齊、學無止境,乃謙謙君子的典范。

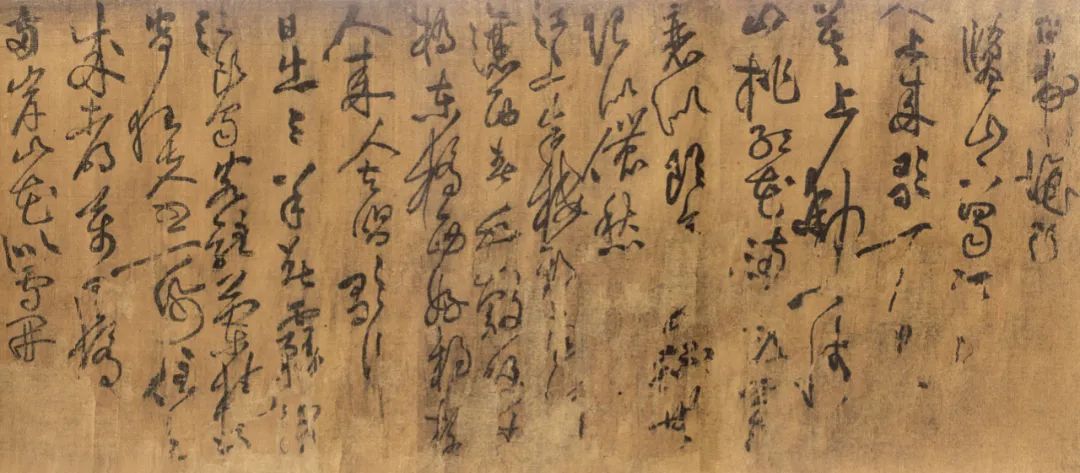

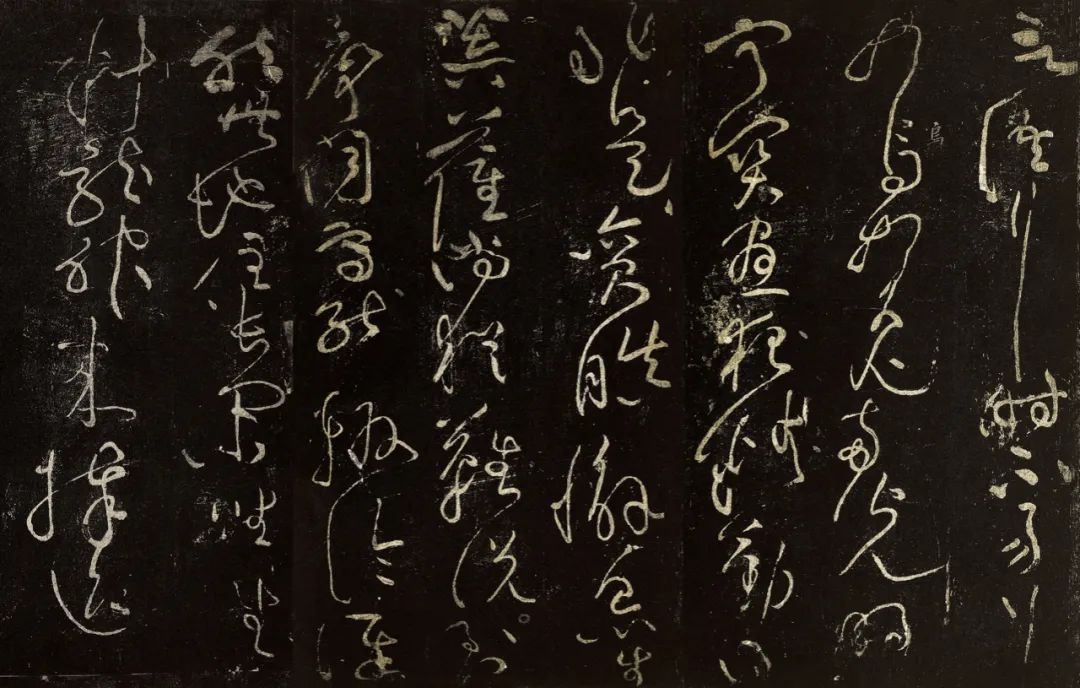

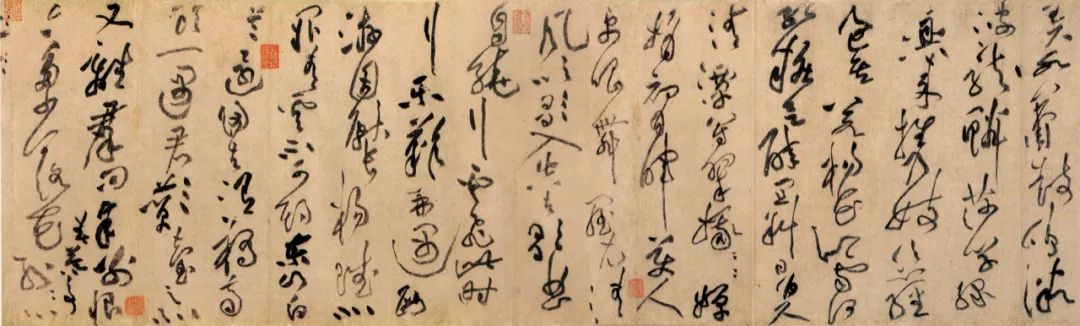

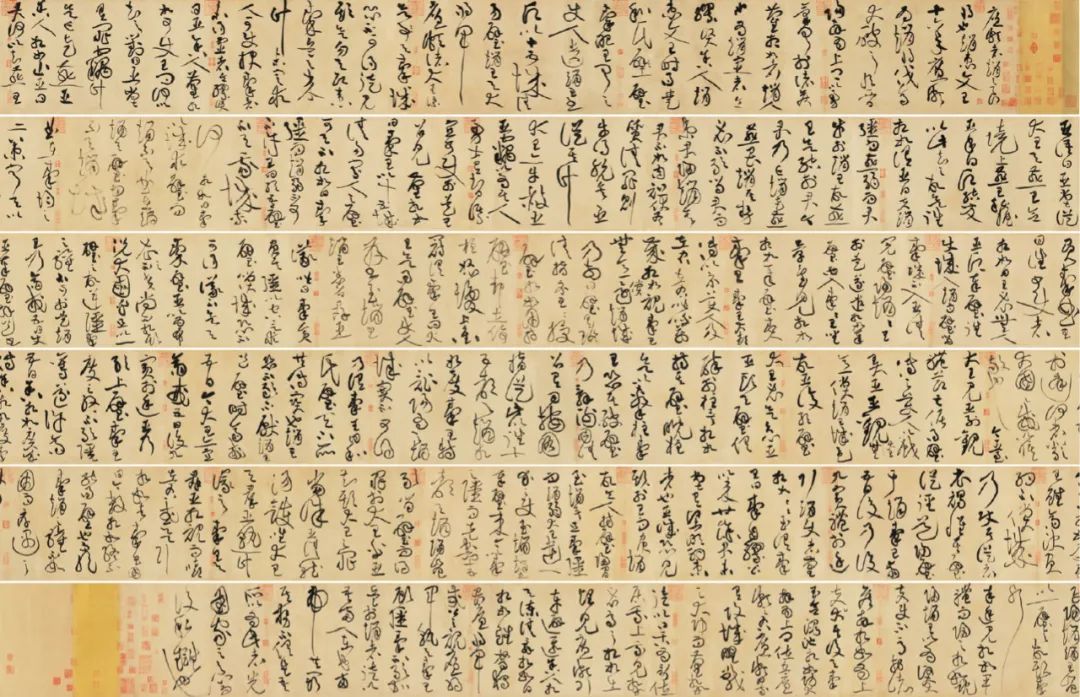

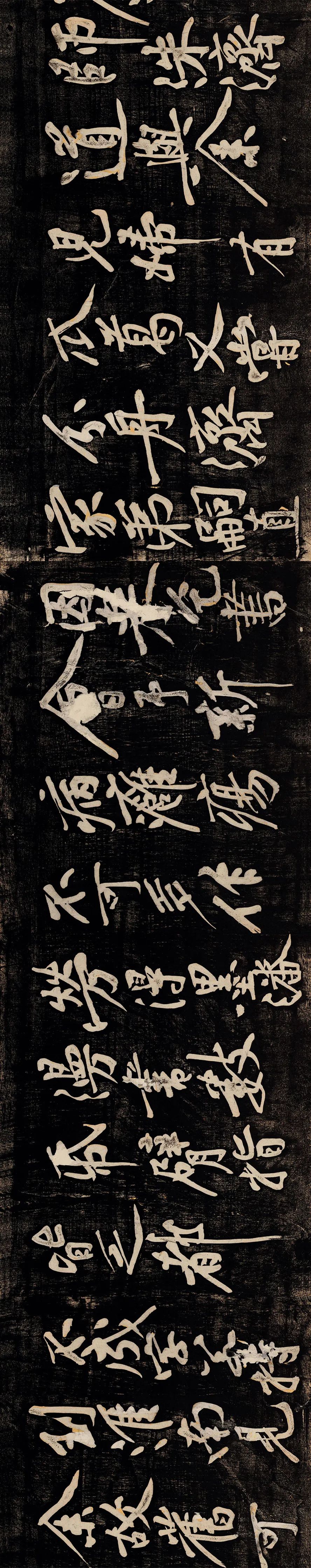

宋?黃庭堅?草書廉頗藺相如列傳卷?紙本?縱32.5cm?橫1822.4cm?約書于紹圣二年(一〇九五)左右?美國紐約大都會博物館藏

蘇、黃之異,或在于彼時東坡已人書俱老,至于平淡絢爛之境,無心自達,一派天機;山谷字法如其詩法,奇崛雕刻,我欲如是,而果然如是,堪為一代宗師,卻不能妙盡自然。蘇東坡《評草書》云:

書初無意于佳乃佳爾。草書雖是積學乃成,然要是出于欲速。古人云:匆匆不及草書,此語非是。若匆匆不及,乃是平時亦有意于學,此弊之極,遂至于周越、仲翼,無足怪者。吾書雖不甚佳,然自出新意,不踐古人,是一快也。

東坡喜為“快口語”,此所謂“不踐古人”,其實未曾遠離古人,但其天資、文采能驅使筆意縱橫,為古人所不備,足以快慰。所謂“無意于佳”,是人書俱老之境,山谷尚虧一分半分,而虧處在于專務奇崛,不能無意。“有意于學”,如周越、仲翼之流,泥古而韻俗;如山谷之離形取神,極盡變化,至于精微,卓然名家。雖然,“有意”的痕跡無法磨滅,或即其“悵然自失”處。金人王若虛曾引述山谷名言而為之評云:

魯直與其弟幼安書曰:“老夫之書,本無法也。但觀世間萬物,如蚊蚋聚散,未嘗一事橫于胸中。不擇筆墨,遇紙則書,紙盡則已,亦不計較工拙與人之品藻譏彈。譬如木偶舞中節拍,人嘆其工,舞罷,則又蕭然矣。”此論甚高。然彼于文章翰墨實刻而好名者,殆未能充其言也。蓋嘗自跋其書云:“學書四十年,今夜所謂鰲山悟道書。”又曰:“星家言余六十不死,當至八十。茍如其言,當以善書名天下,是可喜也。”觀此二說,其得謂無心者乎?[8]

斯言與鄙見合,但山谷書妙盡在自創,艱難之巨,非外人可以想見,縱為一時快語,也在情理之中,不必苛求。又,《李致堯乞書書卷后》有云:

元符三年二月己酉夜,沐浴罷連引數杯,為成都李致堯作行草。耳熱眼花,忽然龍蛇入筆,學書四十年,今名所謂鰲山悟道書也。

宋?黃庭堅?草書廉頗藺相如列傳卷(局部)

按,鰲山,傳說上古神鰲所化,位于秦嶺中段,太白山西側,多人文故事及遺跡。于此悟道,言其書幾臻化境,與前謂“龍蛇入筆”呼應,乃得意之作。欣慰之語不必強與“好名”牽涉。又,黃氏《書自作草后贈曾公卷》記云:

崇寧四年二月庚戌夜,嘗余重醞一杯,遂至沉醉,視架上有凡子乞書紙,因以作草。方眼花耳熱,既作草書十數行,于是耳目聰明。細閱此書,端不可與凡子,因以遺南豐曾公卷。公卷胸中殊不凡,又喜學書故也。山谷老人年六十一,書成頗自喜,似楊少師耳。

山谷本能酒,后以妻故而罷酒肉,晚歲復飲,蓋胸中郁壘不得不澆之。此言飲其自釀一杯,即告沉醉。最后作草,興奮以至于“耳目聰明”,遂有神來之筆,無意于佳而自佳,自喜合作之余,以為似楊凝式“下筆便到烏絲欄”之妙。此本預為凡夫俗子之請而作,佳則別贈,免至明珠暗投。由此可以想見,即使黃氏到了晚年,思想依然活躍,諸般感受,皆于草書發之,始能精進如斯。惜是年九月仙逝,奈何。

字中有筆

秦文隸變伊始,本為文字書寫趨急適用,以是解散篆法,粗略便給。久之則有依筆順發生的點畫省略牽縈現象,如戰國末年云夢睡虎地四號墓出土的木牘家書。對此,后世只能按古老傳說,稱隸變初期的字跡為“隸草”或“草隸”,而系之以秦朝末年。至西漢武帝朝實行嚴厲的文字政策,隸變漸成分途發展之勢,一曰正體化,如河北定縣出土的昭、宣之際八角廊漢簡,逐漸取代小篆的正統地位;二曰草書體演進,施于日常尺牘和文章起草,而賴陳遵、劉睦之能,使草書得以發展,復以明帝、章帝之好,使草書為勝流所尚,自杜、崔以至于張芝,迄于大成。張芝是草書演進的分水嶺,《四體書勢》記其“下筆必為楷則”,意謂草書從實用更多地轉向藝術審美方面;又記張芝“匆匆不暇草書”之語,是因于楷則審美而轉向筆速遲緩。趙壹《非草書》述漢末學童受草書風氣影響,“皆廢倉頡、史籀,競以杜、崔為楷”,言其不學文字篆籀而改師名家草書;“私書相與,庶獨就書,云適迫遽,故不及草”,言其慕張芝而效其“匆匆不暇草書”的做法;“草本易而速,今反難而遲,失指多矣”,言新的草書風氣違背了草書宗旨。或有好事者,因于社會需求,取張芝草法重寫《急就篇》草書本字書,以便學童識讀摹寫。張懷瓘《書斷》所謂“呼史游草為章,因張伯英草而謂也”,即指《急就篇》后世易名為《急就章》、呼其字字獨立而謹嚴有法的草書為章草,以體現楷則之義。又,《急就篇》字書為西漢元帝時史官名“游”者所作,用隸書寫定,草書本出于漢末三國之際。[9]

宋 黃庭堅 行書臨蘇軾海棠詩卷(局部) “臺北故宮博物院”藏

章草不敷實用,日常所用草書則由慣性前行,若《閣帖》中索靖、衛瓘諸帖、傳世陸機《平復帖》等,即可代表名家參預下的實用草書的發展,兼取實用與藝術審美,惟北南風氣有異。王羲之承前啟后,王獻之乃大其體制,有“一筆書”草名之雅譽。后世所謂“小草”者,多出大王;所謂“大草”者,由張旭上銜小王、下啟懷素,而殿軍者,黃庭堅也。不同之處在于,自小王篳路藍縷,旭、素之癲狂有加,用筆皆主急速,至黃氏返祖,遲緩而尚變化,可與張芝八百年后隔代呼應。江少虞《皇朝事實類苑》卷五十記云:“諺云:信速不及草書,家貧難為素食。言其難猝置也。”又,陳師道《答無咎畫苑》云:“卒行無好步,事忙不草書,能事莫促迫,快手多粗疏。”以此觀之,宋代草書緩作乃一時風氣,或與黃氏不無關系。黃氏《書自草李潮八分歌后》云:

元符三年七月二十三日,余將至青衣,吾宗舟子求余作草,撥忙作此,殊不工。古人云:囪囪(匆匆)不暇草,端不虛語。時涪翁年五十六矣。

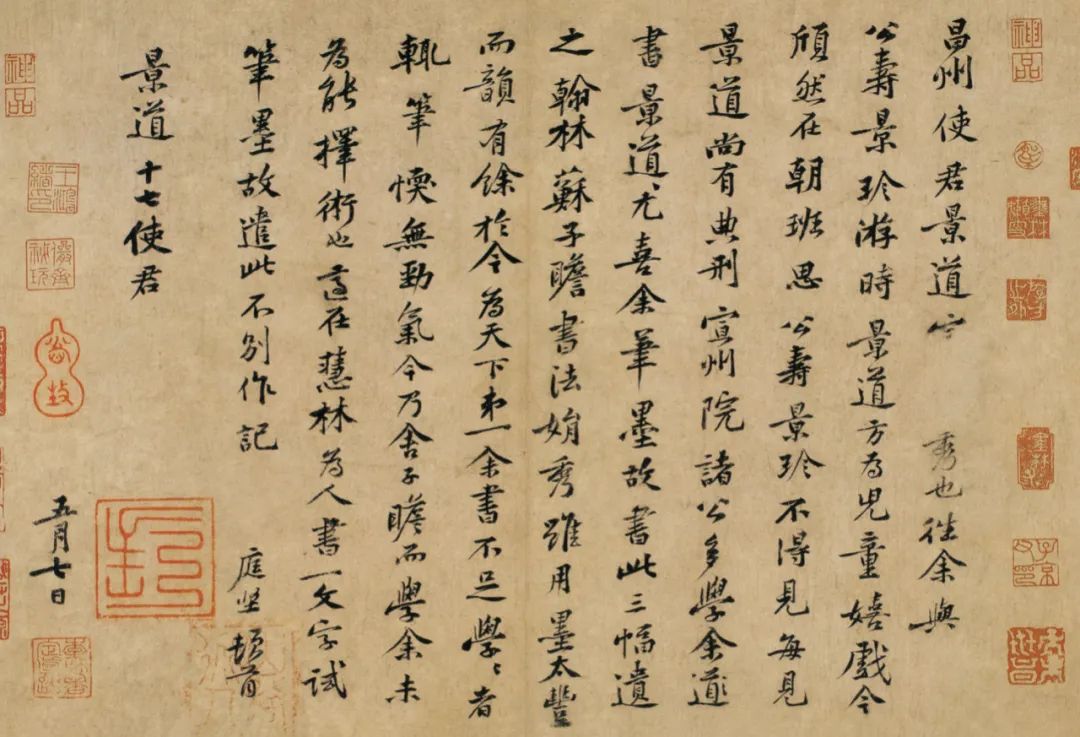

宋 黃庭堅 行書致無咎通判學士札 縱30.8cm 橫64.7cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行書致無咎通判學士札(局部)

撥忙作草,乃匆忙間應酬,不工也很正常,但引證古人之語,宜屬有所會心者。

草貴使轉,筆尚迅疾,而以點畫提按節之,此即孫過庭《書譜》“草以點畫為情性,使轉為形質”之意。筆疾須以力沉副之,乃生筋骨;力浮則輕滑,山谷所謂“姿媚是小疵,輕佻是大病”[10]即是。黃庭堅《自評元祐間字》有云:

往時王定國道余書不工,書工不工是不足計較事,然余未嘗心服。由今日觀之,定國之言誠不謬,蓋用筆不知禽(擒)縱,故字中無筆耳。字中有筆,如禪家句中有眼,非深解宗趣,豈易言哉。

斯言可與其《書草老杜詩后與黃斌老》并觀:

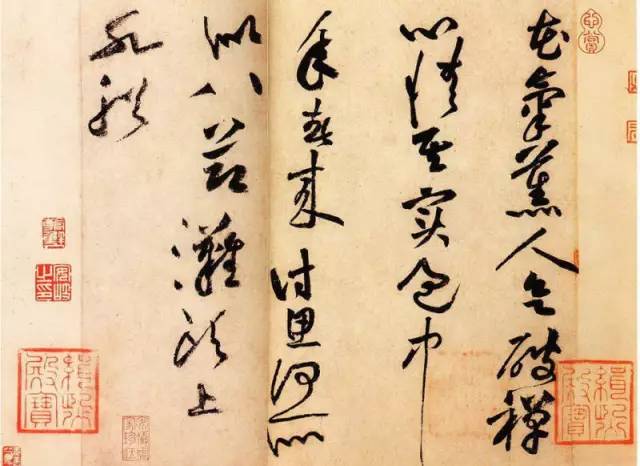

予學草書三十余年,初以周越為師,故二十年抖擻俗氣不脫。晚得蘇才翁、子美書觀之,乃得古人筆意。其后又得張長史、僧懷素、高閑墨跡,乃窺筆法之妙。今來年老,賴作此書,如老病人扶杖隨意傾倒,不復能工。故異于今人書者,不紐提容止,強作態度耳。

“紐提容止”,義猶扭捏作態;不強作姿態,意謂轉向提升內美品格,“字中有筆”即其核心所在。

縱觀山谷書論,“字中有筆”是在強調筆力、筋骨、節奏(擒縱)變化之類的質感,以及在此基礎之上的精神流露處。禪宗偈語推重的“句中有眼”,出于古人論詩中的“詩眼”,以“眼”為名,謂其字(詞)能夠生動傳神,乃關鍵所在,山谷書論中多見此語。依常理,點畫字形的樣式均由筆法完成,“字中有筆”是自然而然的事實,其實不然。如果能做到山谷推重的皇象之“沉著痛快”,必然會感受到“字中有筆”的美感,如果筆滑力浮,抑一味使力,無論剛柔緩急,都不會凸顯點畫字形的質感,既無美感和生動,又何來精神流露處。黃氏《跋懷素〈千字文〉》云:

予嘗見懷素《自敘》草書數千字,用筆皆如以勁鐵畫剛木。此《千字》用筆不實,絕非素所作,書尾題字亦非君謨書,然此書亦不可棄,亞棲所不及也。

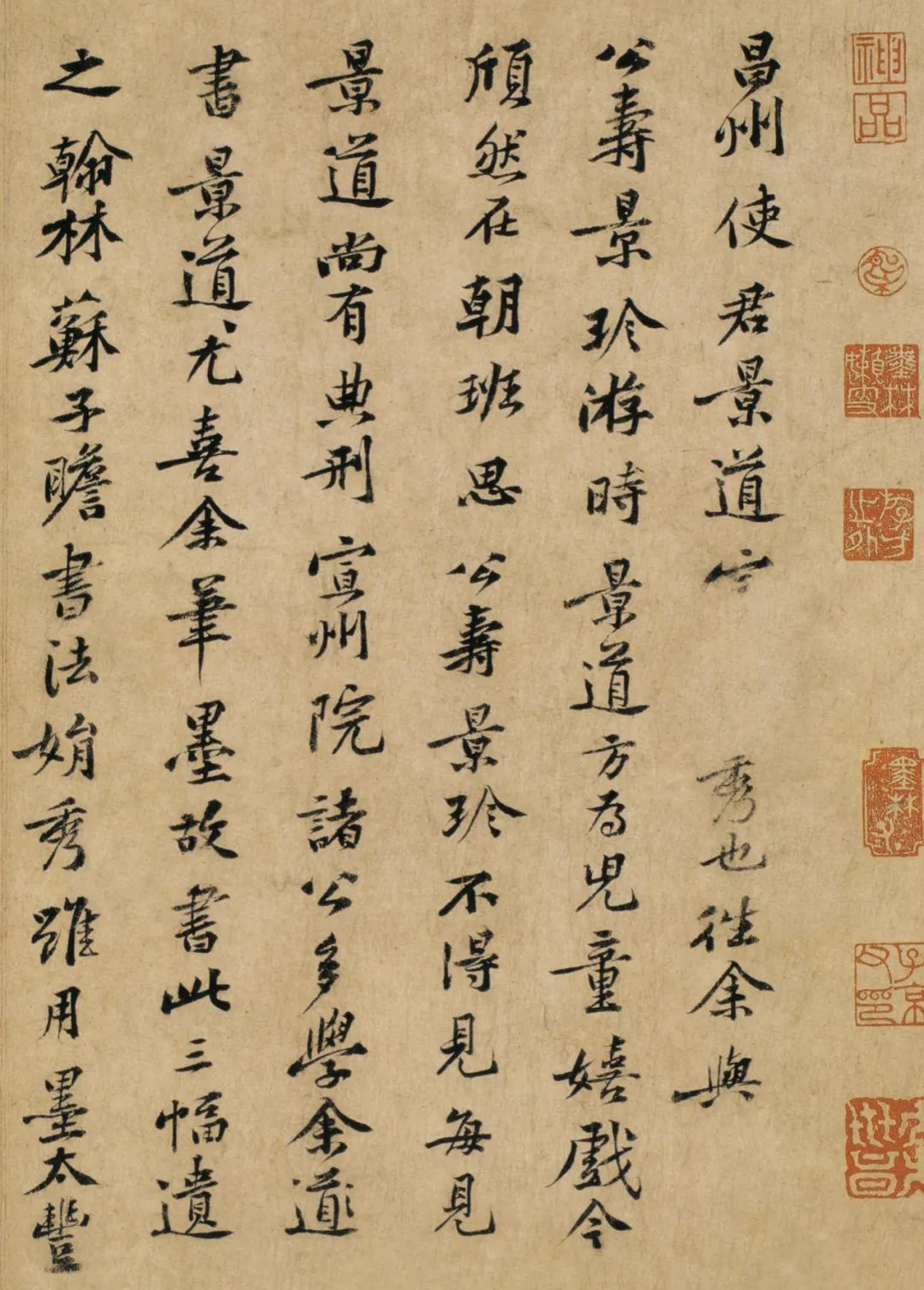

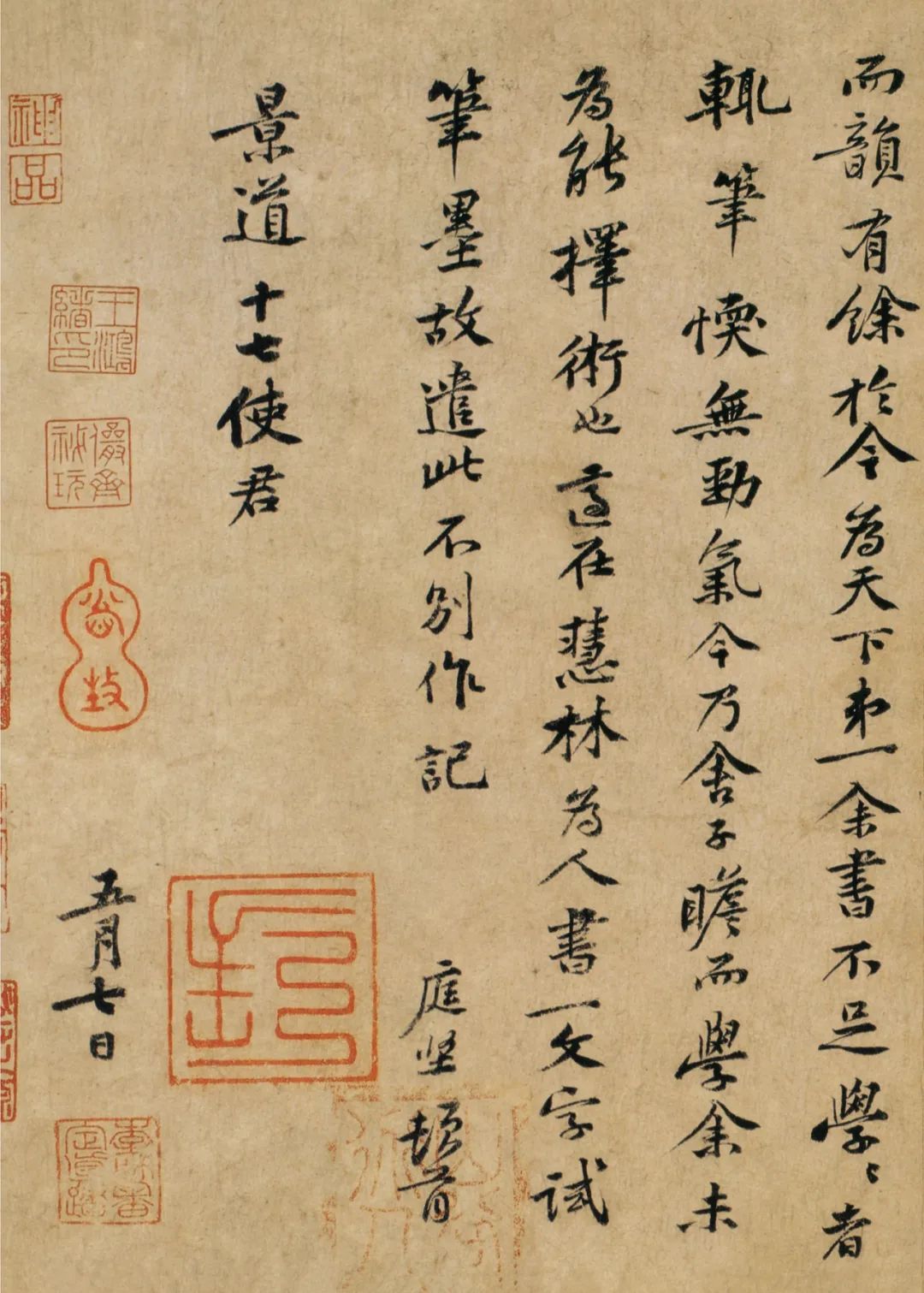

宋 黃庭堅 行書致景道十七使君札 “臺北故宮博物院”藏

“以勁鐵畫剛木”,謂其點畫堅實沉重,與其《題化度寺碑》謂歐陽詢書乃“直木曲鐵法”,用意仿佛。又《跋李康年篆》稱其“晚寤籀篆,下筆自可意,直木曲鐵,得之自然”,這似可說明,黃庭堅評價懷素《自敘帖》用筆有如“以勁鐵畫剛木”般的質感,暗指其筆法出于篆籀。又其《跋翟公巽所藏石刻》亦稱柳公權《謝紫絲靸鞋帖》“筆勢往來如用鐵絲糾纏,誠得古人用筆意”,也是在用類似的喻說強調點畫的質感,以明確其傳神所在。山谷《跋〈贈元師此君軒詩〉》云:

近時士大夫罕得古法,但弄筆左右纏繞,遂號為草書耳,不知與科斗、篆、隸同法同意。數百年來,惟張長史、永州僧懷素及余三人悟此法耳。蘇才翁有悟處而不能盡其宗趣,其余碌碌耳。

是言與朱長文《續書斷·神品》評顏真卿書法“得篆籀義理,分隸之謹嚴”相若,然不如米芾《海岳名言》評顏真卿行書《爭座位帖》“有篆籀氣”“顏杰思也”之語直截。黃氏所言惟張旭、懷素及其本人之悟出于一轍,乃宋人對中鋒筆法運用與審美的延伸和拓展,在理論上,可以上溯至張懷瓘《評書藥石論》“書復于本,上則注于自然,次則歸乎篆籒,又其次者師于鍾、王”的觀點。就形質而言,宋人所見金石拓本中的篆籀之法,正如“直木曲鐵”“以勁鐵畫剛木”,或唐人口中的“如印印泥”“錐畫沙”“屋漏痕”等描述的狀態與美感一致,可能與宋人學書廣用傳拓有關。又,黃氏《跋翟公巽所藏石刻》云:

石鼓文筆法,如圭璋特達,非后人所能贗作。熟觀此書,可得正書行草法,非老夫臆說,蓋王右軍亦云爾。[11]

宋 黃庭堅 行書致景道十七使君札(局部)

山谷書法皆主中鋒,知此言不虛。又其《評書》自述“余觀漢時石刻篆隸,頗得楷法”,屬意并同。“楷法”謂楷式、典范。系統梳理黃氏入川以后之書,即不難發現這種美感的日益強烈、明晰,其變化軌跡似亦不難體味。康有為《廣藝舟雙楫·行草》評黃書“雖昂藏郁拔,而神閑意秾,入門自媚。若其筆法瘦勁婉通,則自篆來”,可謂知音。

“字中有筆”的另一特點在于“年高手硬”和務求“奇崛”,主要見于草書。“手硬”,是精熟之后的“生”,董其昌《容臺別集》自評書之“因生得秀色”類此。然則黃氏的“手硬”不限于生,還有其孜孜以求的“奇崛”,其名作《諸上座帖》等晚年作品即其典型。在用筆遲緩的狀態中,求生、求奇崛應該是最佳選擇,也是脫俗、逼真的有效手段。樓鑰《攻瑰集》記云:

山谷草書《釣魚船上謝三郎》之詞后有云:“上藍寺燕堂夜半鬼出,助吾作字,故尤奇崛。”吾儕生晚,恨不識山谷上藍寺何等鬼物,乃得以夜半助奇崛之筆,此鬼正自不凡。

對此佚事,黃氏友人李之儀《姑溪居士論書·跋山谷草字》則云:

魯直晚年,草字尤工,得意處自謂優于懷素。此字則曰:“獨宿僧房,夜半鬼出,來助人意,故加奇特。”

二人所跋為同一事,均記黃氏自評,而文字有所出入,較之則當以“奇崛”于義為長,也契合山谷評書的修辭習慣。證之以《諸上座帖》等草書,通篇字勢欹側錯落,尤見奇崛。金代趙秉文《閑閑老人滏水文集》卷二十《題涪翁草書〈文選〉書后》云:

涪翁參黃龍禪,有倒用如來印手段,故其書得筆外意。如莊周之談大方,不可端倪;如梵志之翻著襪,刺人眼睛。一夫九首,方相四目,夔一足,熊三足,猿裊藤,蟲食木,巨石根,老枿禿,恢詭譎怪,千態萬狀。然涪翁自謂中年以草書名世,惟東坡以為俗。此其暮年書也,知東坡之所謂俗,則知涪翁不俗矣,技進乎此矣。

黃氏草書《文選》今不傳,僅于趙秉文跋中見之,謂為“暮年書”。盡管其跡不傳,但據趙跋文辭夸飾,參以《諸上座帖》等暮年作品,其奇崛瑰偉之狀,略得想見,黃氏積四十年之力乃入化境,容有是評。

黃氏晚年于草書傾力最多,后世每使之與旭、素相較,或謂過于懷素,與長史雁行。依黃氏自述,謫居黔州期間,“未覺書字綿弱”,五十四歲移戎州以后,“見舊書多可憎,大概十字中有三四差可耳。今方悟古人沉著痛快語,但難為知音耳。”[12]與其五十七歲時《元祐間大書淵明詩贈周元章》所言“觀十年前書,似非我筆墨耳”大抵相合,均為“覺今是而昨非”的感慨。這表明,一代名家是在不斷地反思自省、探索前進的歷程中鍛煉成就的,其中還有一種介入因素,即山谷晚年重新拾起酒杯,以酒助興,減輕老病帶來的干擾,在“心不知手,手不知心”[13]的境界中徜徉。黃氏《書字作草后》記云:

余寓居開元寺之怡偲堂,坐見江山,每于此中作草,似得江山之助。然顛長史、狂僧皆倚酒而通神入妙。余不飲酒忽十五年,雖欲善其事,而器不利,行筆處時時蹇蹶,計遂不得復如醉時書也。顧況詠白發出嫁宮人云:“準擬人看似舊時。”山谷草書,無乃似之。

宋 黃庭堅 行書致公蘊知縣宣德札 縱30.4cm 橫43.5cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行書致公蘊知縣宣德札(局部)

“江山之助”,謂山川壯美,足以開豁心胸,使靈感來筆上。酒能助人興奮,離開平時的理性狀態而進入感性,去掉理性思維的程式法度,肆意驅使筆墨而成自由的無我之境,以此心手兩忘,作字合者如有鬼神相助,乖者或留下稍存戲謔的瑕疵。據此跋語推測,黃氏復飲,或以其擬消除謫遷羈旅的困頓有關。與張旭、懷素的“倚酒而通神之妙”相比,己之“器不利”和行筆“時時蹇蹶”,應即失去酒的倚助使然。黃氏雖在言書,也是因寄所托,古今一理,略得想見。時黃氏初謫黔時,寓開元寺,年五十一,正值人、書雙困之際,與顧況“準擬人看似舊時”詩句的虛妄相似,嘆其書了無寸進也。與此相印證的是翌年黃氏草書李白《秋浦歌》十五首卷,其后自跋云:

余少頗學書,人多好之,惟錢穆父以為俗,初聞之不能不慊。已而自觀之,誠如錢公語,遂改度,稍去俗氣。既而人多不好,老來漸懶慢,無復堪事。人或以舊時意來乞作草,語之以今已不成書,輒不聽信,則為畫滿紙,雖不復入俗,亦不成書,使錢公見之,亦不知所以名之矣。摩圍閣老人題。

摩圍閣,蜀人呼天為“圍”,摩圍閣即摩天閣,開元寺山谷寄居處。“少頗學書”云云,謂元祐間事(四十一歲至四十八歲間);“老來漸懶慢”,指知命遭貶謫竄,身心俱疲,為酬人請,則信手應之。其可喜者,已脫去元祐之俗,而新理異態,不知錢穆父當如何作評,其得意溢出言表。細審此卷,的確不乏信手涂畫之字,如某些字有意不循常規筆順,以期呈現意外效果;或不按傳統草法,或變形,或省簡;筆多輕細,刻意纏繞,既少筋骨,亦乏老氣;大潮之下,泥沙俱下,奇崛之余,龍蟲并雕;與草圣風采不侔,而有渲瀉之意。后移戎州,稱此時所作“多隨意曲折,意到筆不到”[14]或如前文所引其自評黔州時作品“見舊書多可憎,大概十字中有三四差可耳”,可謂自知而善于自省者。然其少時作草書“但管中窺豹,稍稍推類為之,方事急時便以意成,久之或不自識”的痼疾,似尚未根除,亦不難窺知。汪珂玉《珊瑚網·書錄》卷五《黃文節公草書〈秋浦歌〉》錄王鏊評語云:

涪翁書太白詩十五首,筆法頗不類,故常或疑非真跡,此不知書故也……晚年之作,因與少時異矣,安得復以故我求之。其時或因筆勢猛氣,逸出常度,然不害其神駿也。

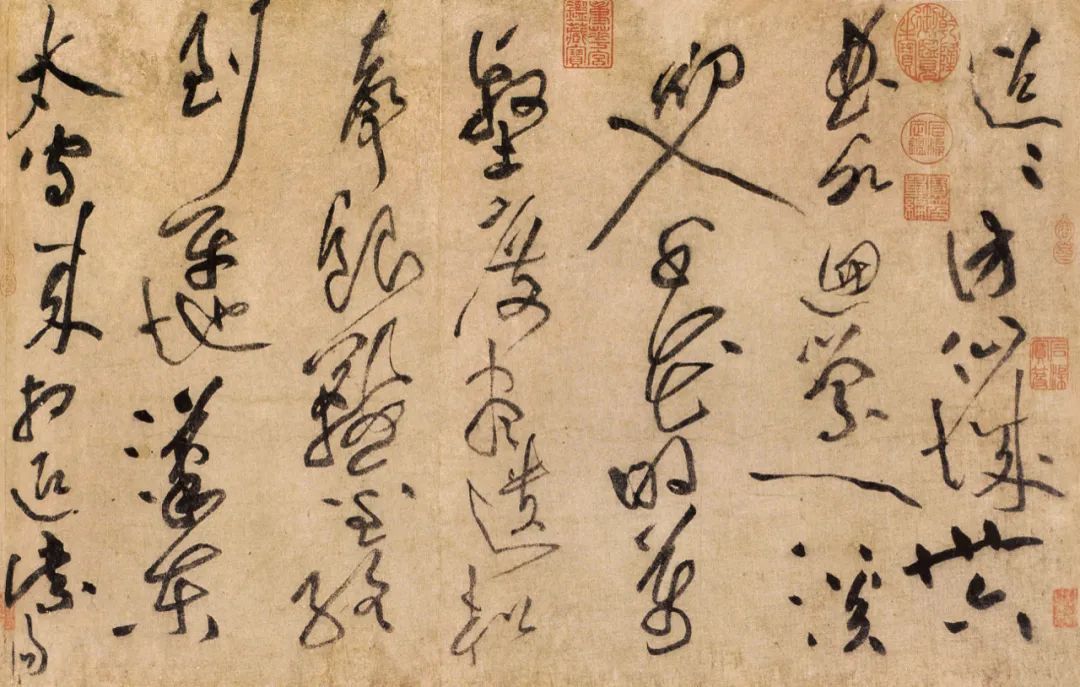

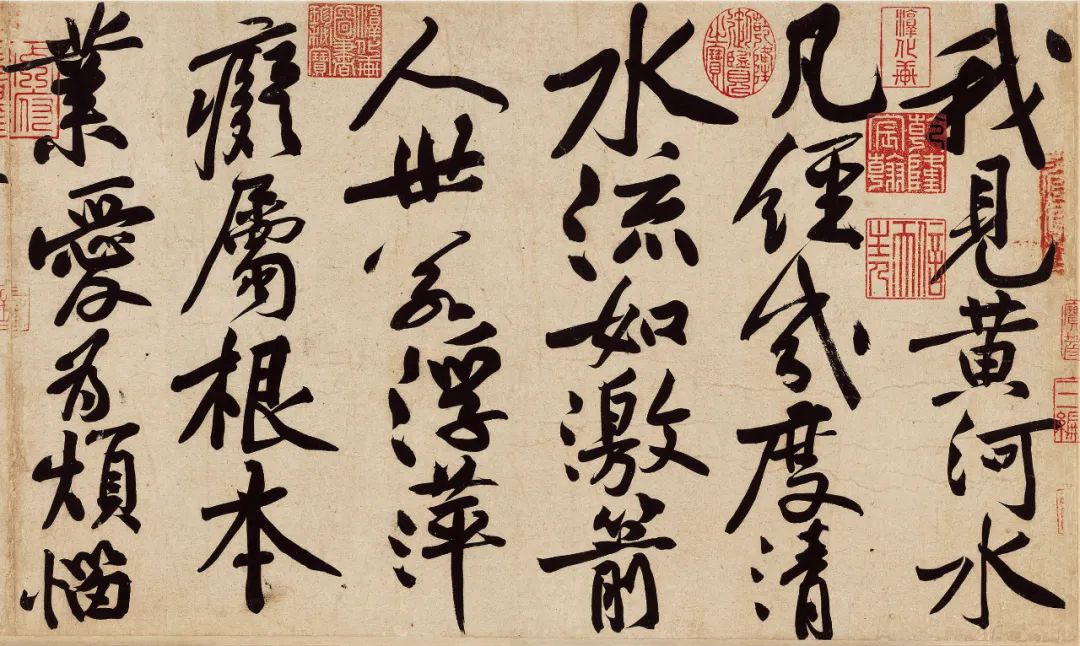

宋 黃庭堅 行書寒山子龐居士詩卷 縱29.1cm 橫213.8cm “臺北故宮博物院”藏

宋 黃庭堅 行書寒山子龐居士詩卷(局部)

王鏊似亦看出此卷問題,而以“不害其神駿”為說,是不知黔州時山谷也。又,此卷結字之逾出常格,似借酒排遣,左沖右突,或正或欹,全憑興至,是以不能無失,而奇崛美勝之處,亦在在可見,此則日后移戎州而不廢者。

字勢奇崛乃為險勢,然并非專言結體的欹側和奇險變化,更重要的是內美和張力,如筋骨強健、險而實安之類。劉熙載《藝概·書概》論草書云:

草書尤重筆力。蓋草勢尚險,凡物險者易顛,非具有大力,奚以固之?

力生筋骨,力勁則筋骨強健,力沉則風神溢出,是草書之道,力勝乃第一要務。草書貴險,險則體勢飛動,氣貫神隨;險而不安,則易使字形篇章自亂陣腳;安須著力,無論筆勢緩急,均當以沉著痛快為法境。《書譜》有言:“夫勁速者,超逸之機;遲留者,賞會之致。”黃氏草書李白《秋浦歌》詩卷,疾遲并舉,但變化明顯,有柳公權“筆勢往來如用鐵絲糾纏”之狀,兼懷素圓瘦,惜力有未逮。依筆者觀之,尚虧移戎州后畫中多見之“節點”也。

黃氏賞譽唐賢“直木曲鐵”之法,卻久久未能實現。原因并不復雜,一則晉唐名家書字皆快,草書尤其迅疾,“力圓則潤,勢疾則澀,緊則勁,險則峻”[15],山谷書字從緩,不好古法,只能別求。畫長枝蔓,筆力難到,楷行猶可,草書易傷軟緩,正如東坡謔戲之筆勢太瘦“幾如樹梢掛蛇”[16]之意。移戎州后,黃氏迎來自身的兩個重要變化。一是“年高手硬”,五十四歲抵戎州,至六十一歲仙逝,居七年,老邁病痛,生理機能自然退化,縱欲馳驟而手已不可得,筆勢遲緩而反入沉著,別具生氣。二是“心意閑淡”,小人當道,復出無望,漸至心平氣和,淡然忘情,乃能追微捕虛,探究草書三昧。晉唐草勢,皆主圓暢流美,山谷自周越、二蘇后上溯旭、素、高閑,不免會踵其步武,《秋浦歌》卷尚有遺蹤可尋。戎州以后,字勢奇崛,而筆意則隨心老成,漸至平淡,亦即平淡中的絢爛之境。所謂平淡絢爛,本出蘇東坡《與二郎侄書》論文語,此借指出山谷晚年草書境界。其中最引人入勝而百看不厭者,是用筆與晉唐圓暢流美不同,轉曲中似有若無、似無實在的折痕節點,使點畫線條有如老樹枯藤,平淡中涌動著郁勃生機,直木曲鐵之意若隱若現,與古法形異而神合。昔時評書所謂的“字中有筆”“草書只要有筆”,“凡書要拙多于巧”和洗盡鉛華的“烈婦態”,[17]真諦盡在于此。在黃氏的書面表達中,以“蓋用筆不知禽縱,故字中無筆”,禽(擒)縱猶言收放,包括疾澀、輕重之類的變化,但節點的呈現,較之古法則為別樣生動,更為奇崛增添了鮮活而獨特的含義。山谷行書以畫長易于平直帶過,故爾時用抖戰之筆節之,草書中亦頗多見。然則節點不全出于抖戰,而是泯其行跡,由手硬和生熟之法變化于畫中,以節度其筆勢轉引時的圓熟曲暢,老而能生,生中寓熟,自有意而至于隨心所欲,任筆所之。其實,黃氏于詩能創開“江西詩派”,令世人景從,于書法能與前賢方駕齊驅,堪稱雙璧,而個中甘苦,世間又有幾人得知。《東坡題跋·跋魯直為王晉卿小書〈爾雅〉》云:

魯直以平等觀作欹側字,以真實相出游戲法,以磊落人書細碎事,可謂三反。

前二反以佛學思想為參照,佛云眾生平等,但黃書欹側,并無平等之意;崇尚人性真實,作字卻不循成法,如同游戲;光明磊落之人應從大業,卻熱衷書法這種細碎的事情。東坡言書,一向從大處著眼,雖不及細節,欲能概括山谷一生所學。“欹側字”意在奇崛,“游戲法”是不循故常,“細碎事”乃注重枝末細節、若“字中有筆”之類。李日華《六研齋筆記》卷一有“樹古藤纏,水濺石泐,居然衲子風格”評語,差幾似之。

宋 黃庭堅 行楷書華嚴經疏卷(部分) 縱25.1cm?橫115cm?上海博物館藏

注釋:

[1]山谷題跋:卷七:書草老杜詩后與黃斌老[M].

[2]楊萬里.誠齋集:卷九十九:跋東坡小楷《心經》[M].云:“予每見山谷,自言學書于東坡,初亦嘸然,恐是下惠之魯男子也。今觀《心經》,乃知波瀾莫二。”又,張寧.方洲集:卷二十一:山谷書跋[M].云:“東坡嘗言:山谷學予書。今觀此卷,實類蘇筆,而勁逸不侔。”

[3][4]曹寶麟.中國書法史·宋遼金:卷第三章第三節[M].南京:江蘇教育出版社,2009.

[5]黃庭堅《題楊凝式〈韭花帖〉》,按,“洛陽”或作“洛下”。

[6]倪濤.六藝之一錄:卷二百七十三[M].

[7]楊慎.丹鉛總錄:卷十五:書品[M].

[8]王若虛.滹南遺老集:卷三十二[M].所引山谷《書家弟幼安作草后》文字略有出入,詳《豫章先生文集》卷二十九.

[9]詳叢文俊.章草及其相關問題考略[J].中國書法,2008(10).

[10]黃庭堅.山谷老人刀筆:卷四:與宜春朱和叔[M].

[11]黃庭堅“王右軍亦云爾”之語,出自后人偽托的《題衛夫人〈筆陣圖〉后》,其《題范氏模〈蘭亭序〉》也有“右軍自言見秦篆及漢石經正書,書乃大進”之言,并誤。

[12]黃庭堅.書右軍《文賦》后[G]//豫章先生文集:卷二十八.

[13]黃庭堅.論黔州時字[G]//豫章先生文集:卷二十九.

[14]山谷題跋:卷九:跋唐道人編余草稿[M].

[15]傳王羲之.記白云先生書訣[A].載歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979.

[16]曾敏行.獨醒雜志[M].

[17]黃庭堅.李致堯乞書書卷后[G]//山谷題跋:卷七.

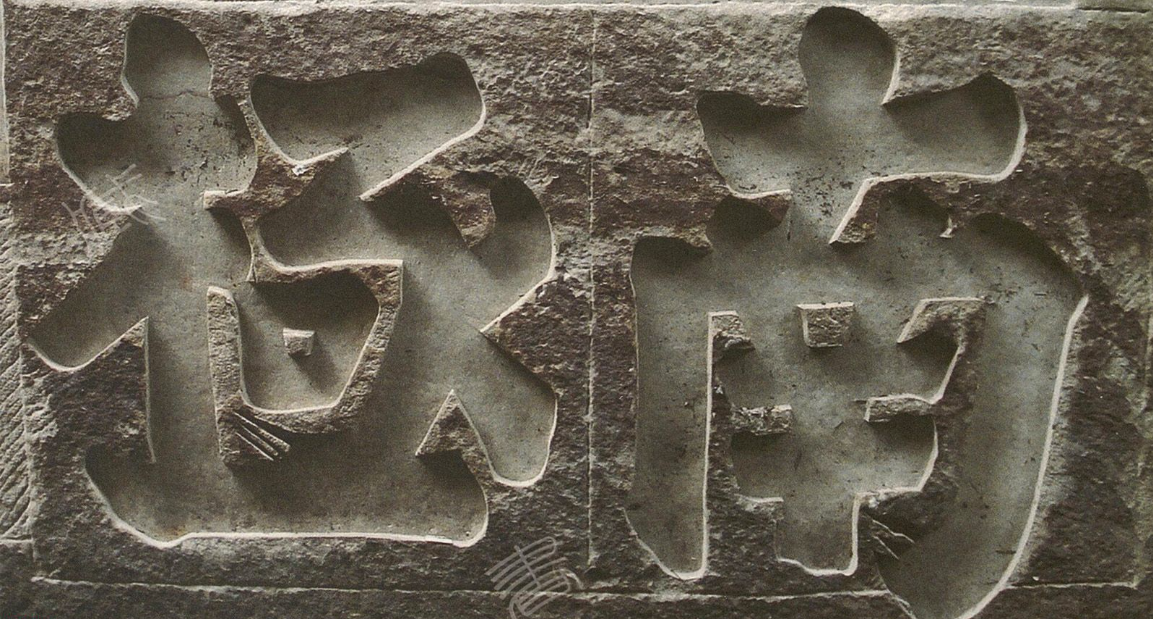

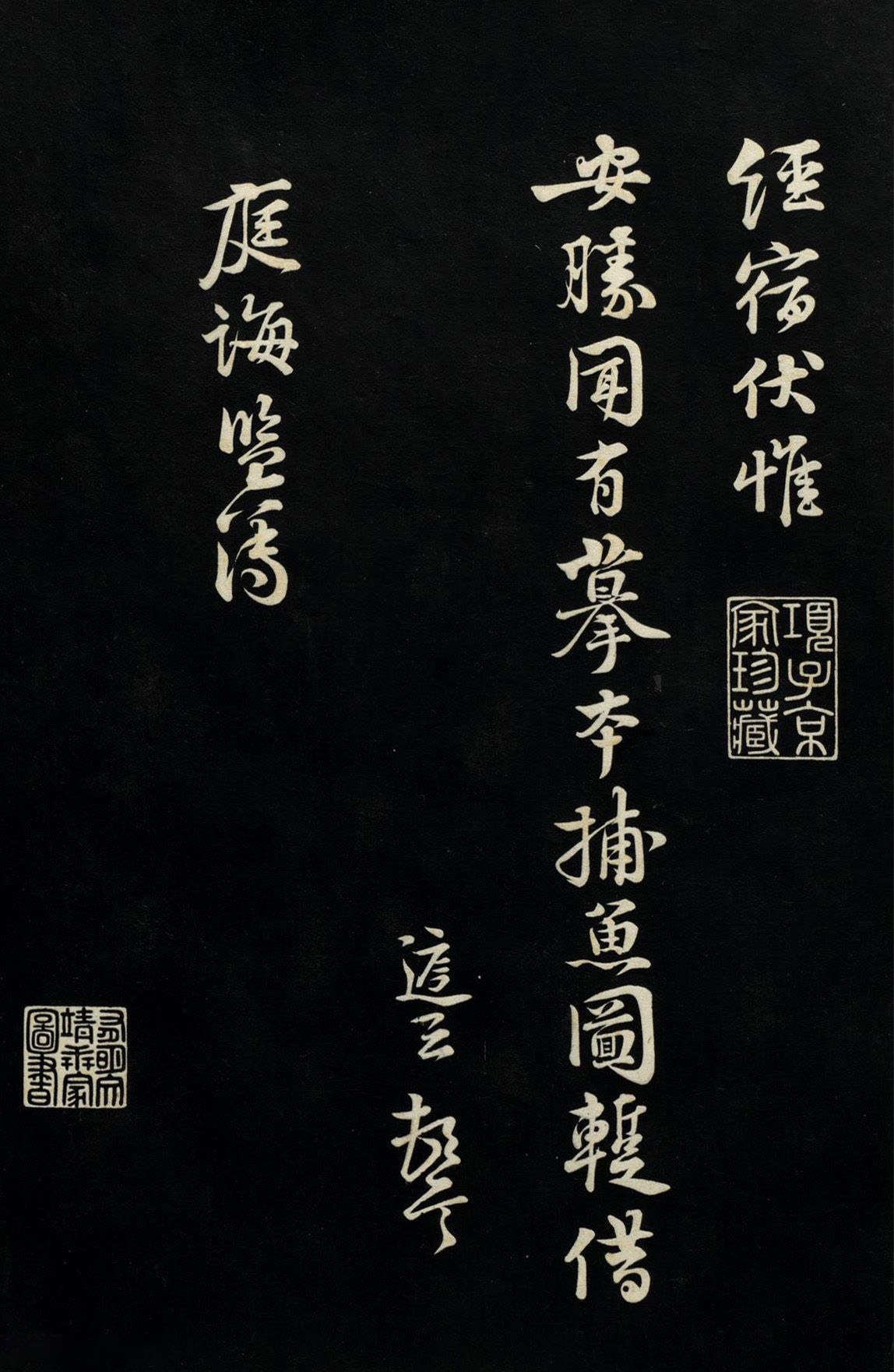

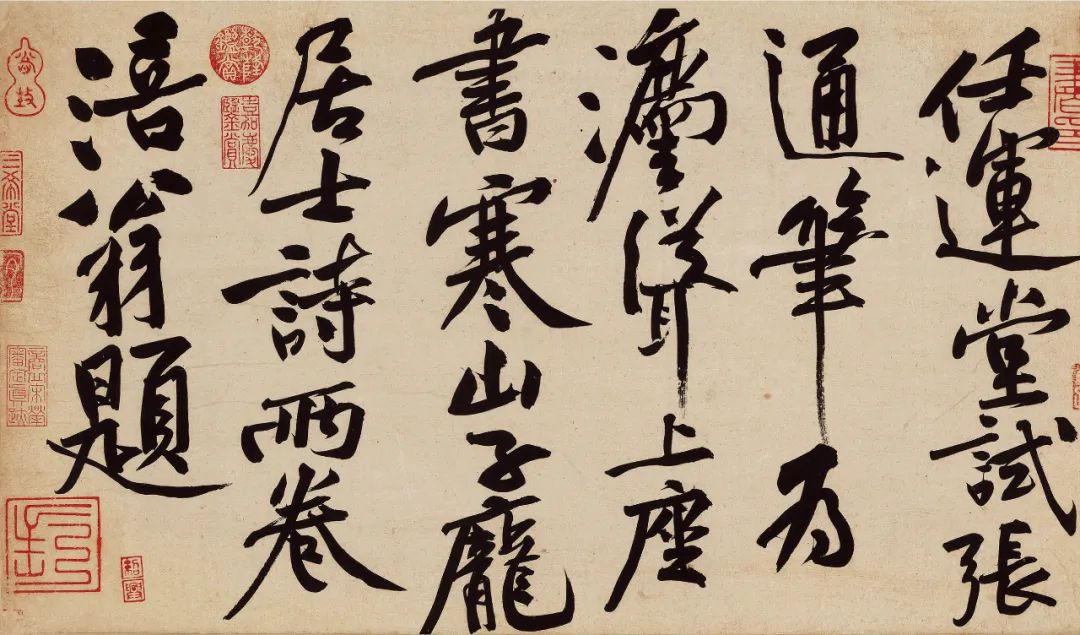

宋 黃庭堅 行書經伏波神祠詩拓本

黃庭堅(1045年6月12日—1105年9月30日),字魯直,乳名繩權,號清風閣、山谷道人、山谷老人、涪翁、涪皤、摩圍老人、黔安居士、八桂老人,世稱黃山谷、黃太史、黃文節、豫章先生。宋江南西路洪州府分寧人(今江西省九江市修水縣)人。祖籍浙江省金華市。北宋詩人黃庶之子,南宋中奉大夫黃相之父。北宋大孝子,《二十四孝》中“滌親溺器”故事的主角。北宋著名文學家、書法家、江西詩派開山之祖。

黃庭堅在詩、詞、散文、書、畫等方面取得很高成就。黃庭堅與張耒、晁補之、秦觀都游學于蘇軾門下,合稱為“蘇門四學士”。黃庭堅的詩,被蘇軾稱為“山谷體”。黃庭堅的書法獨樹一格,自成一家,他和北宋書法家蘇軾、米芾和蔡襄齊名,世稱為“宋四家”。在文學界,黃庭堅生前與蘇軾齊名,時稱“蘇黃”。作品有《山谷詞》《豫章黃先生文集》等。