大小:

下載:348次

分類:顏真卿

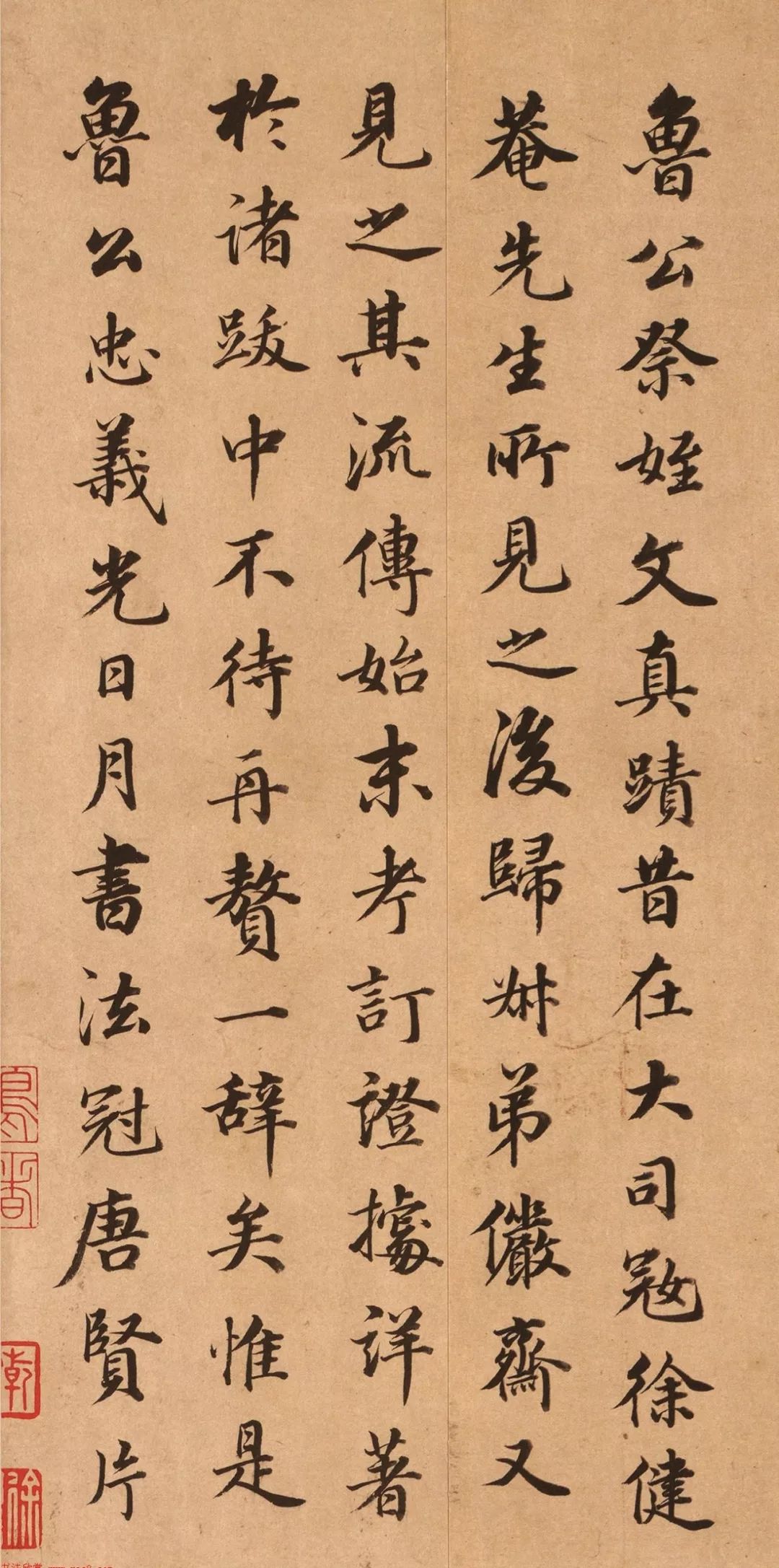

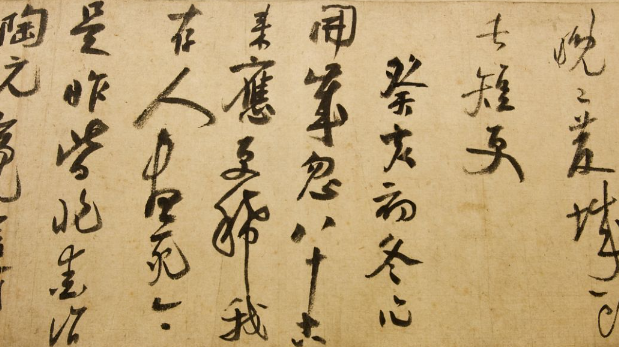

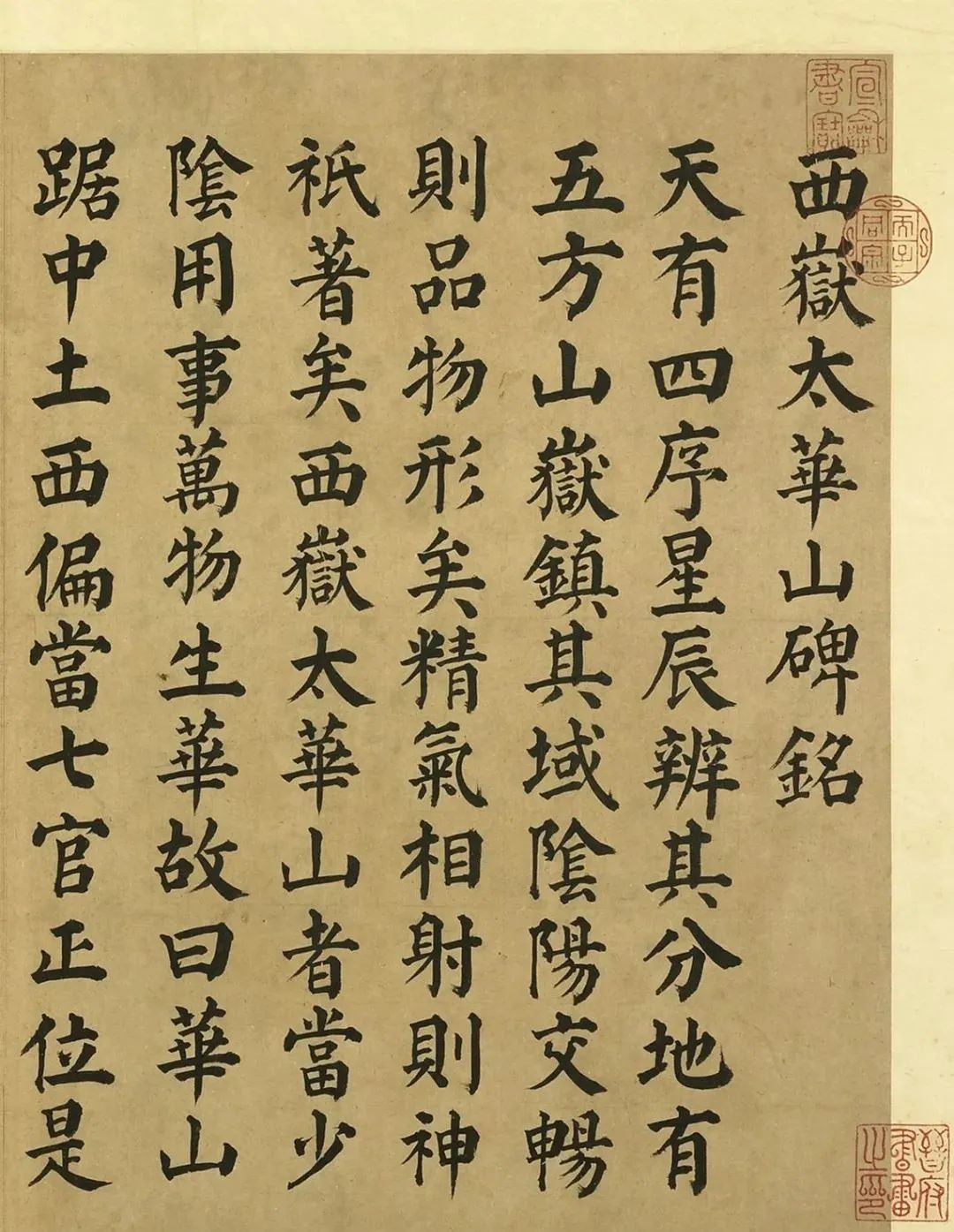

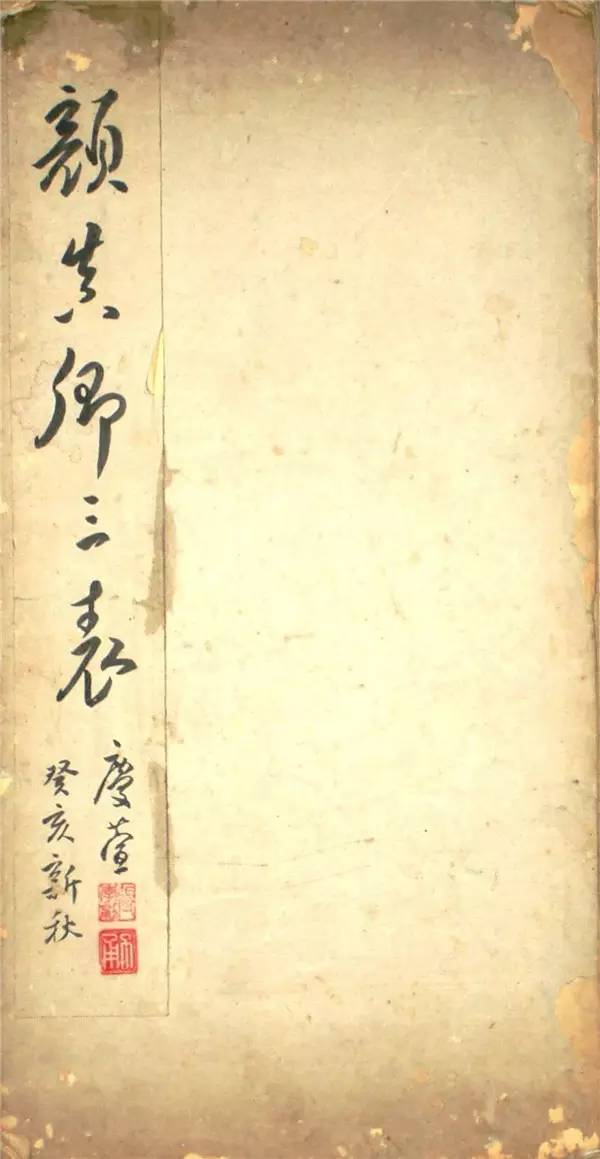

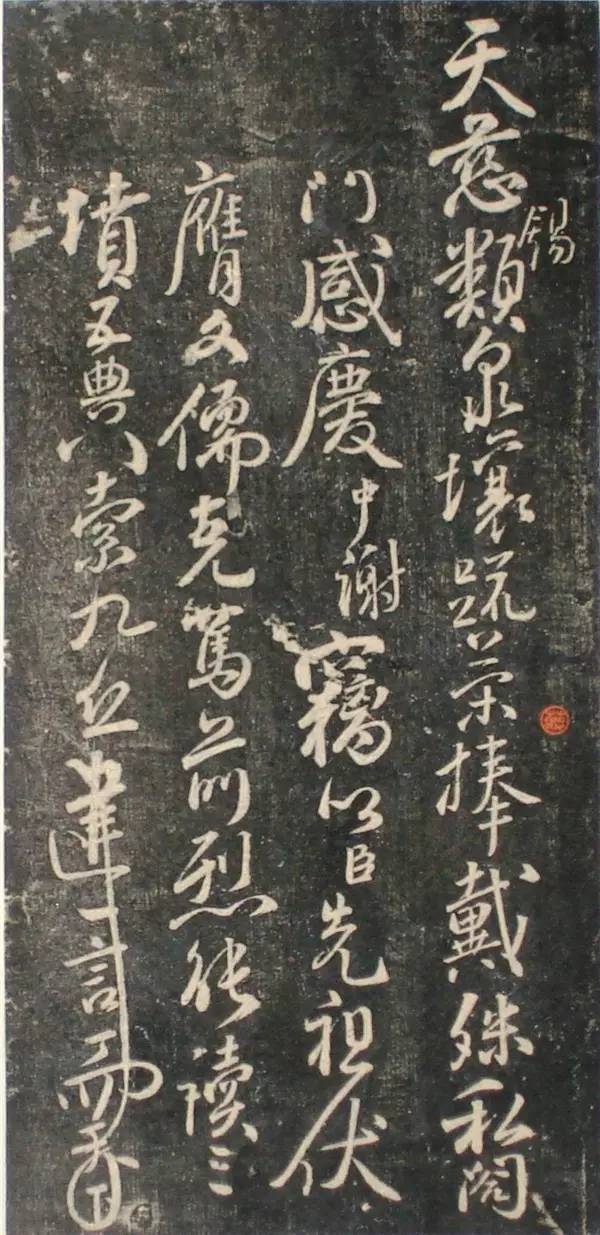

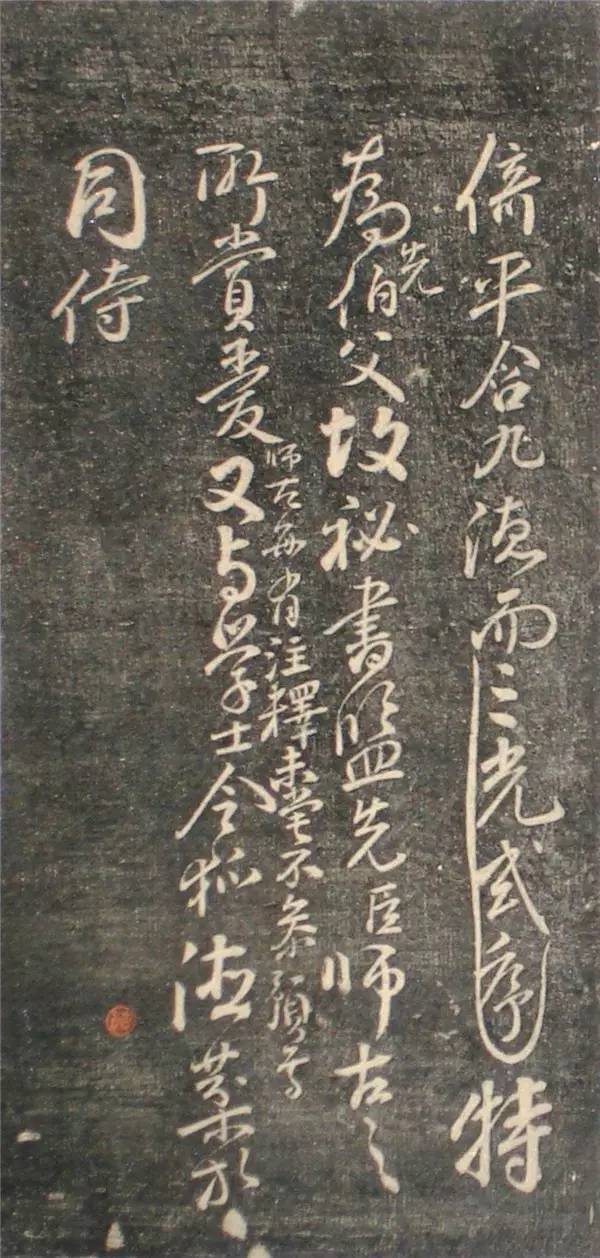

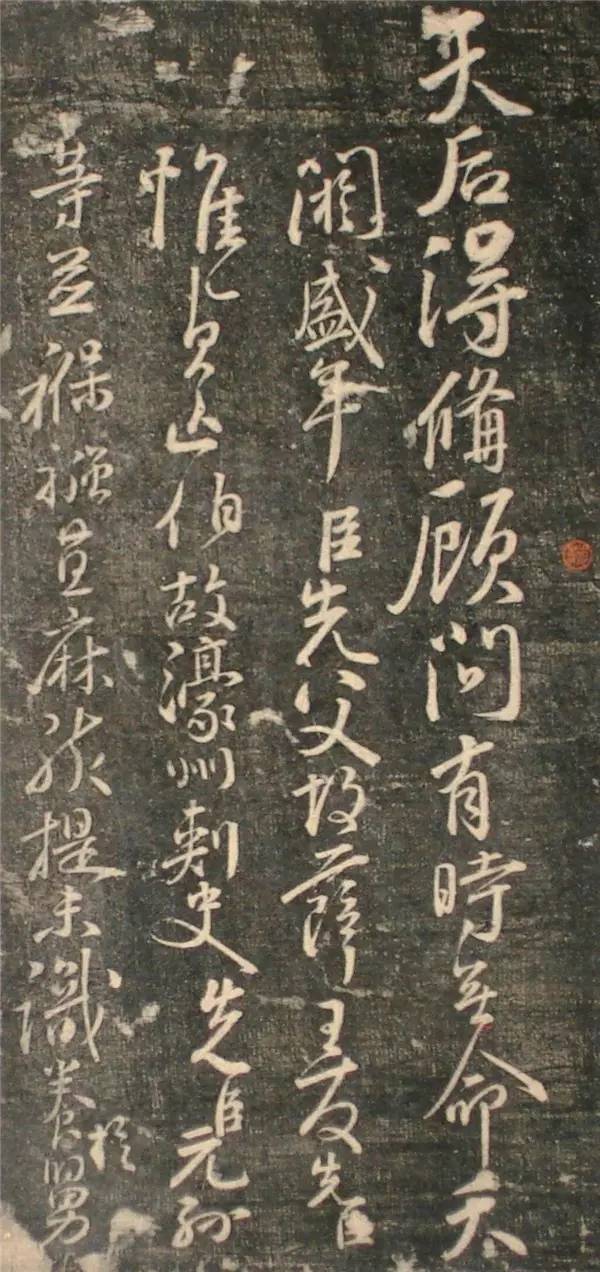

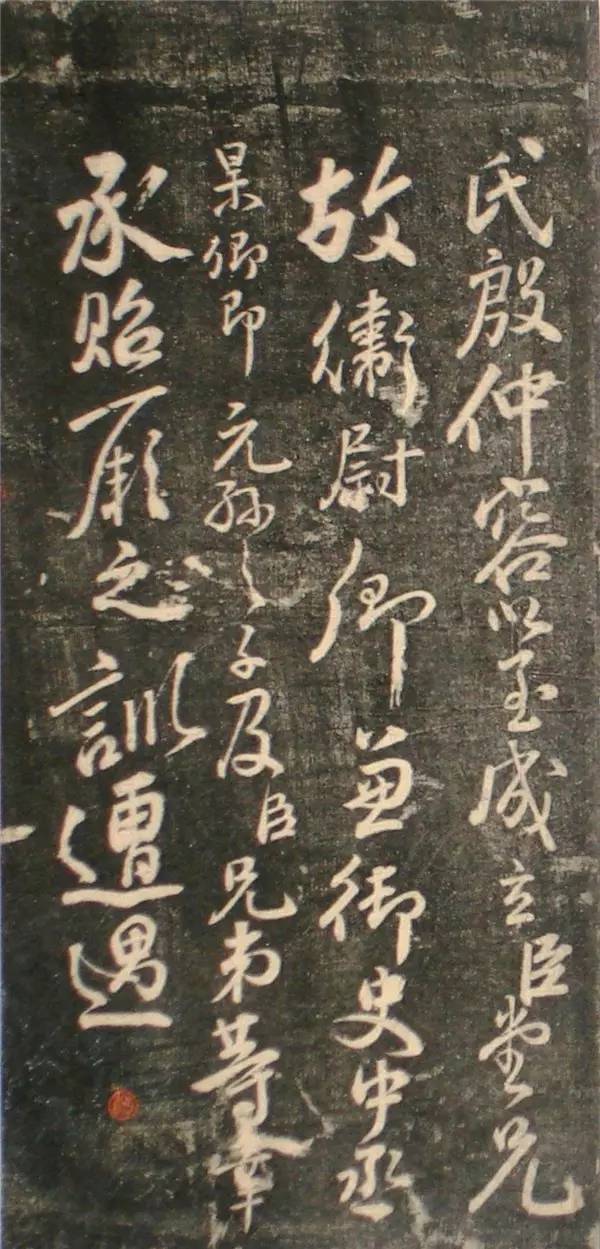

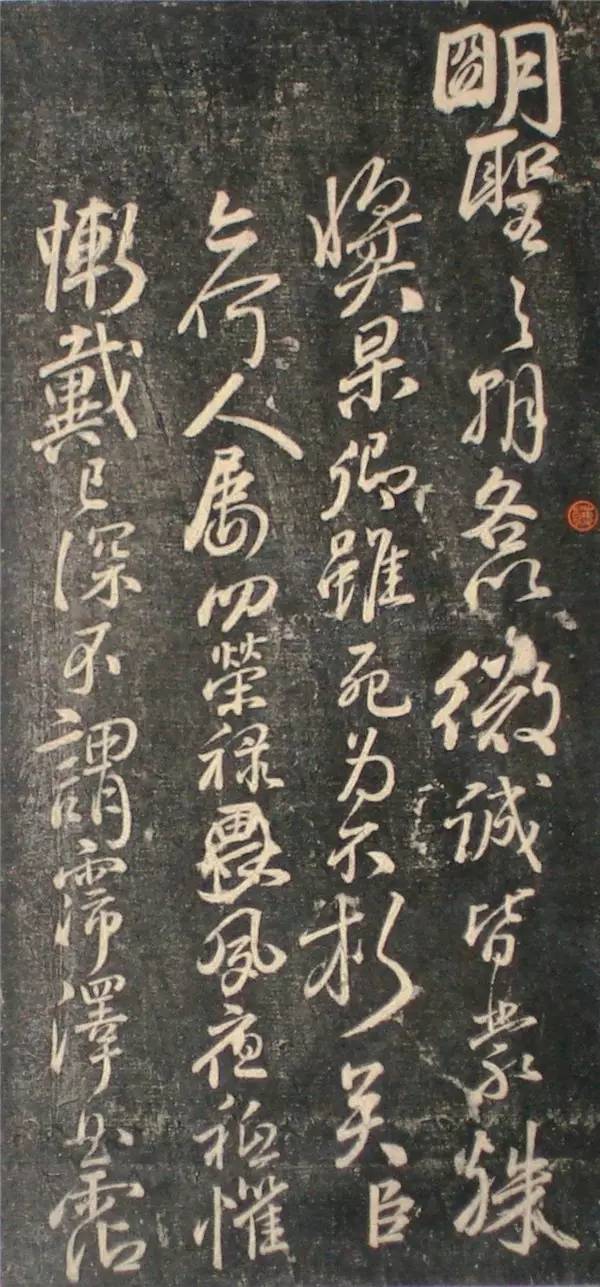

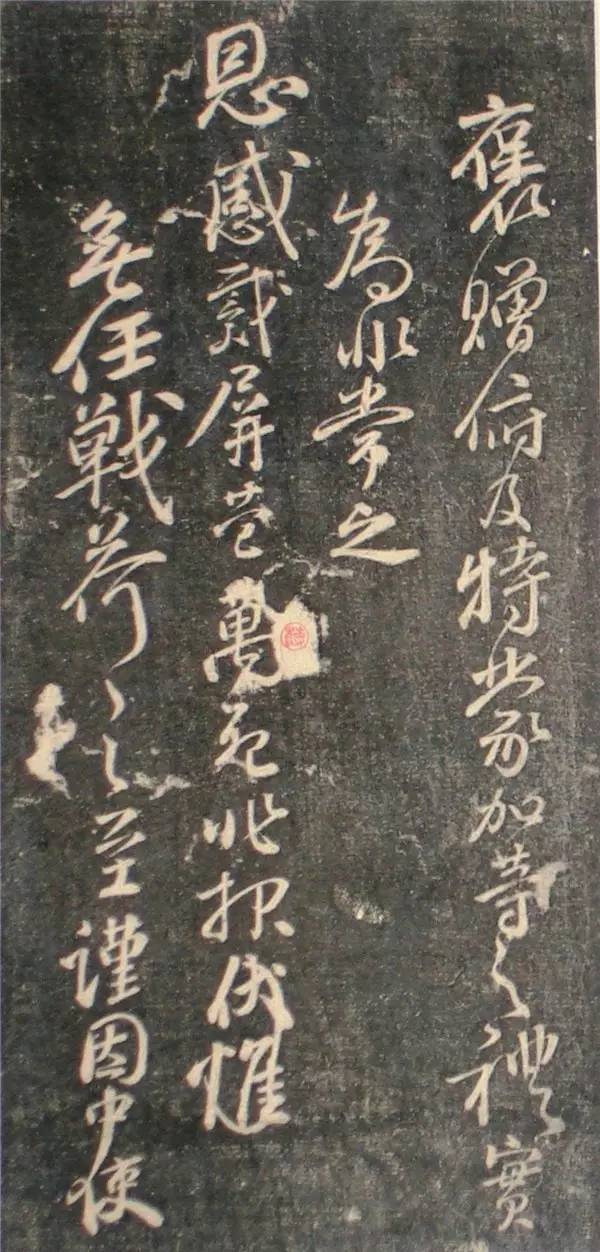

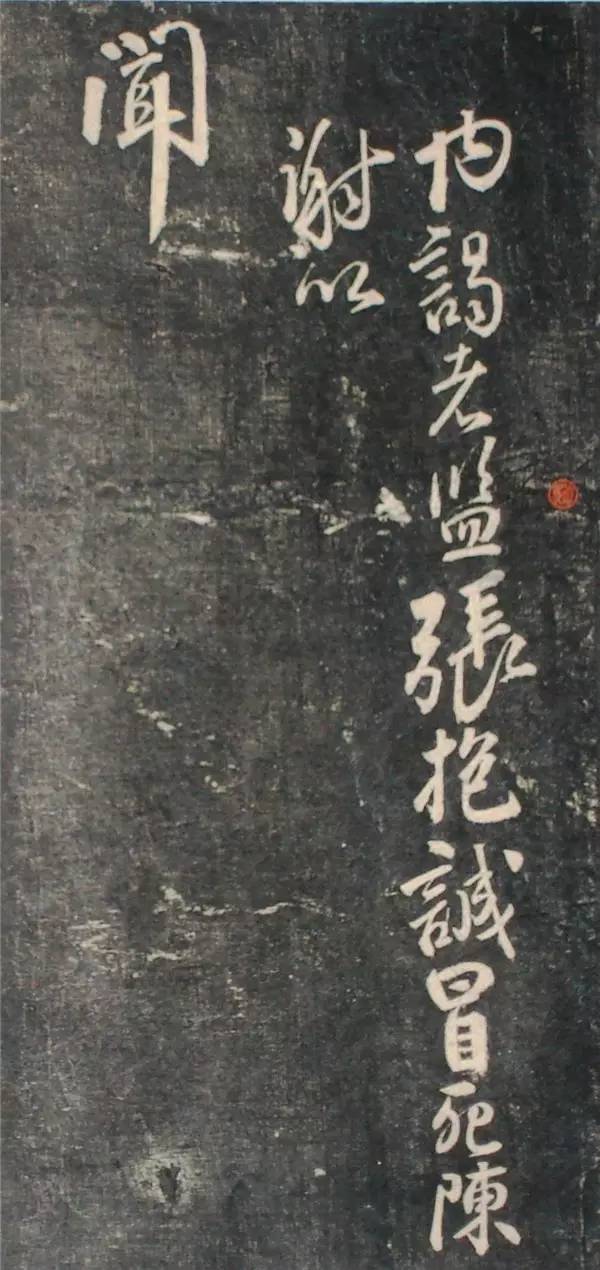

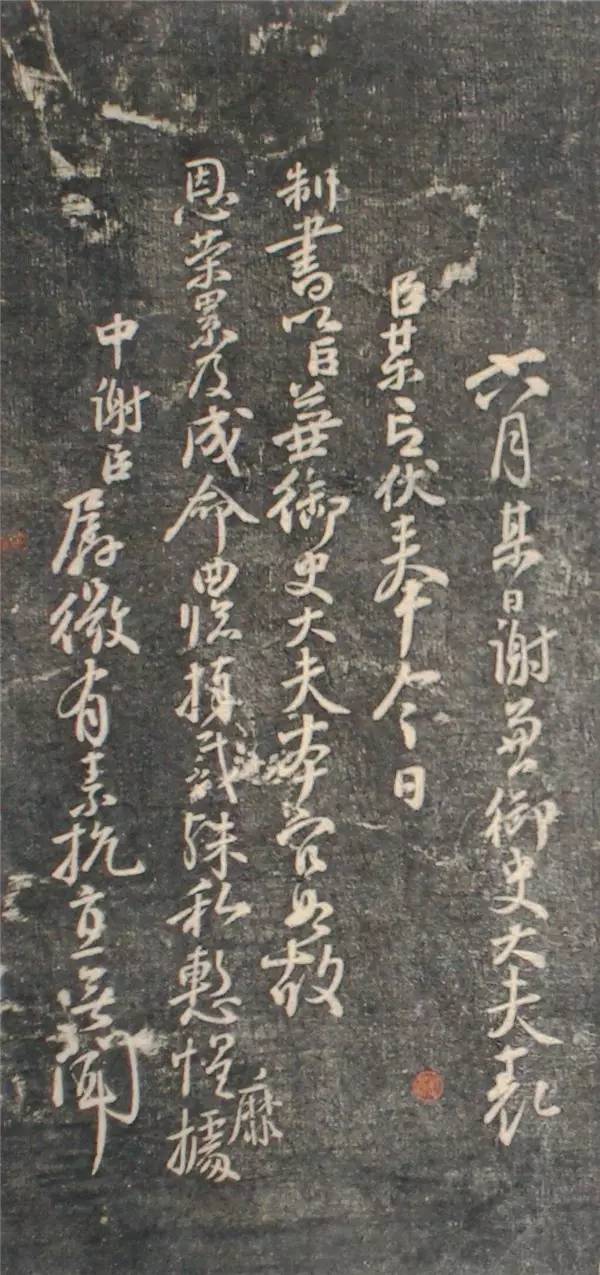

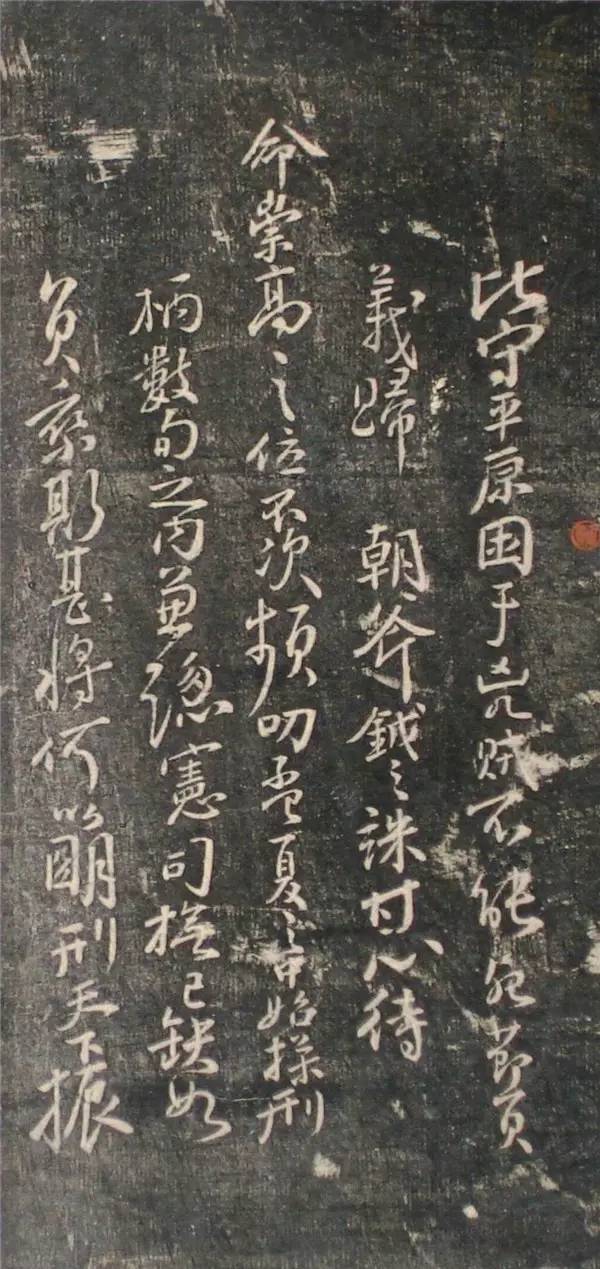

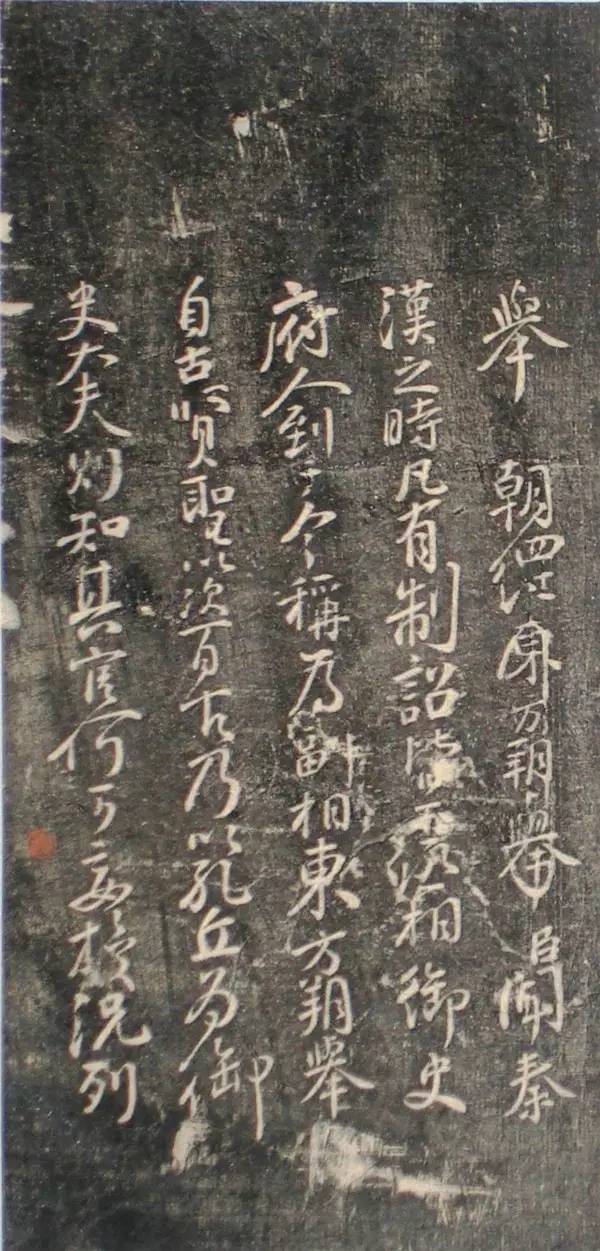

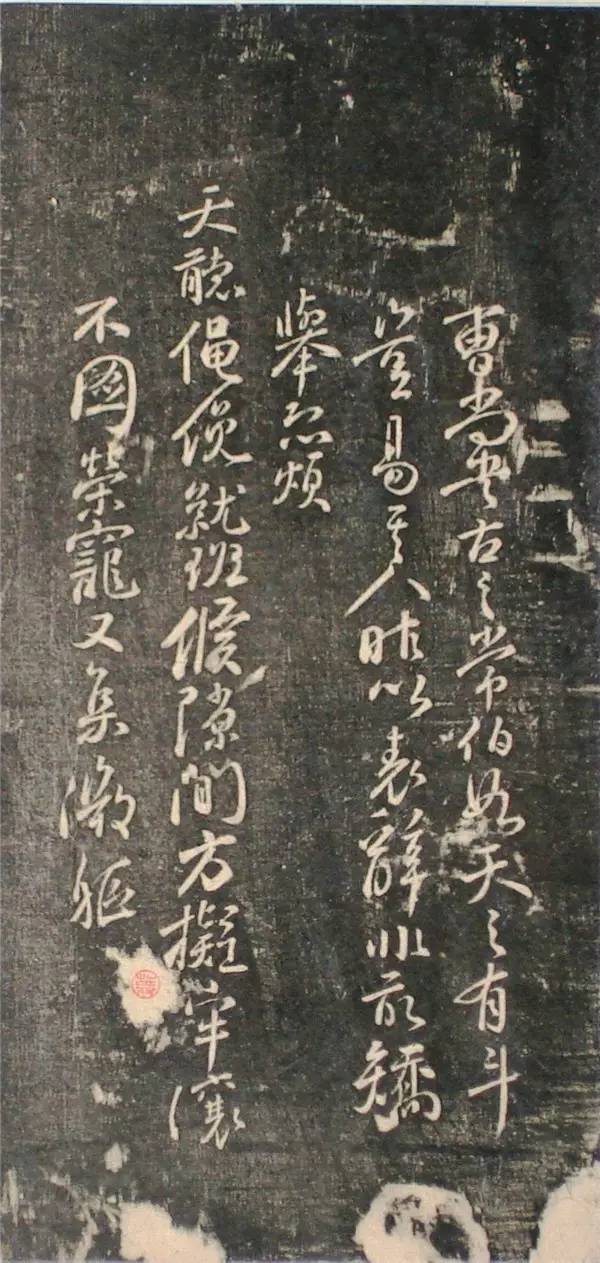

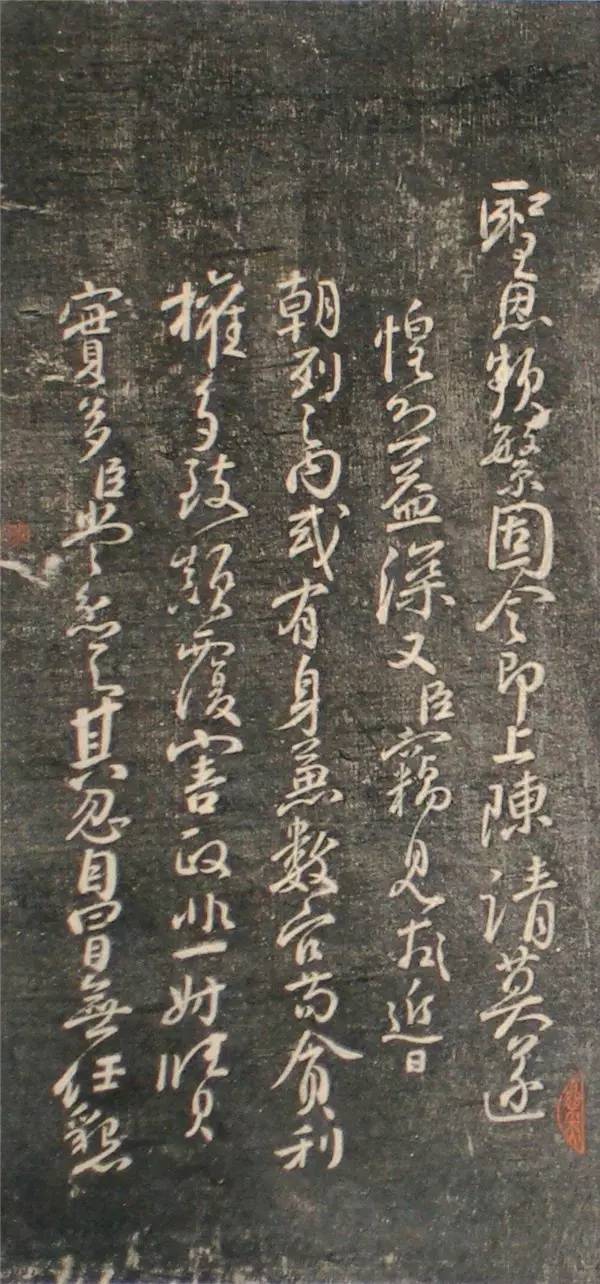

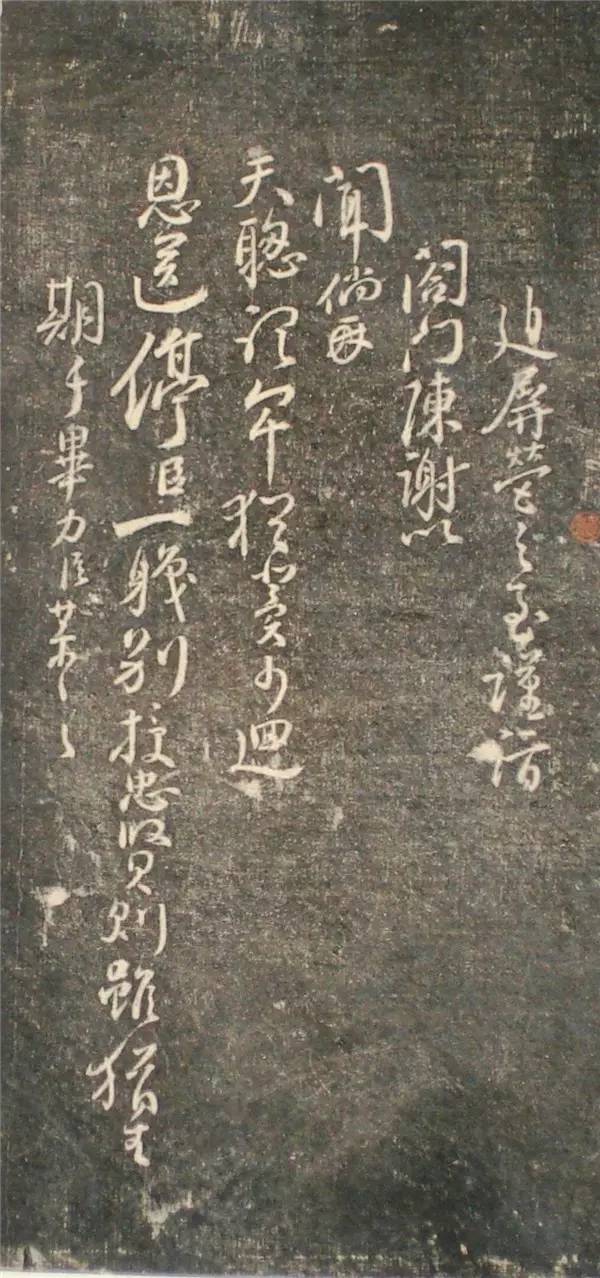

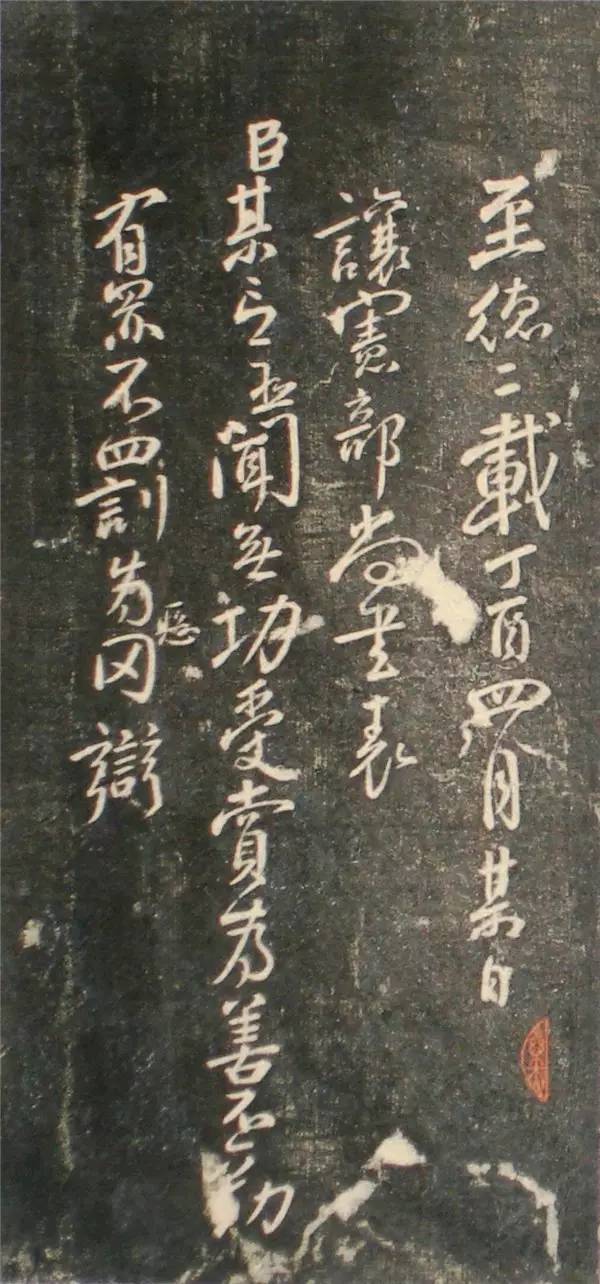

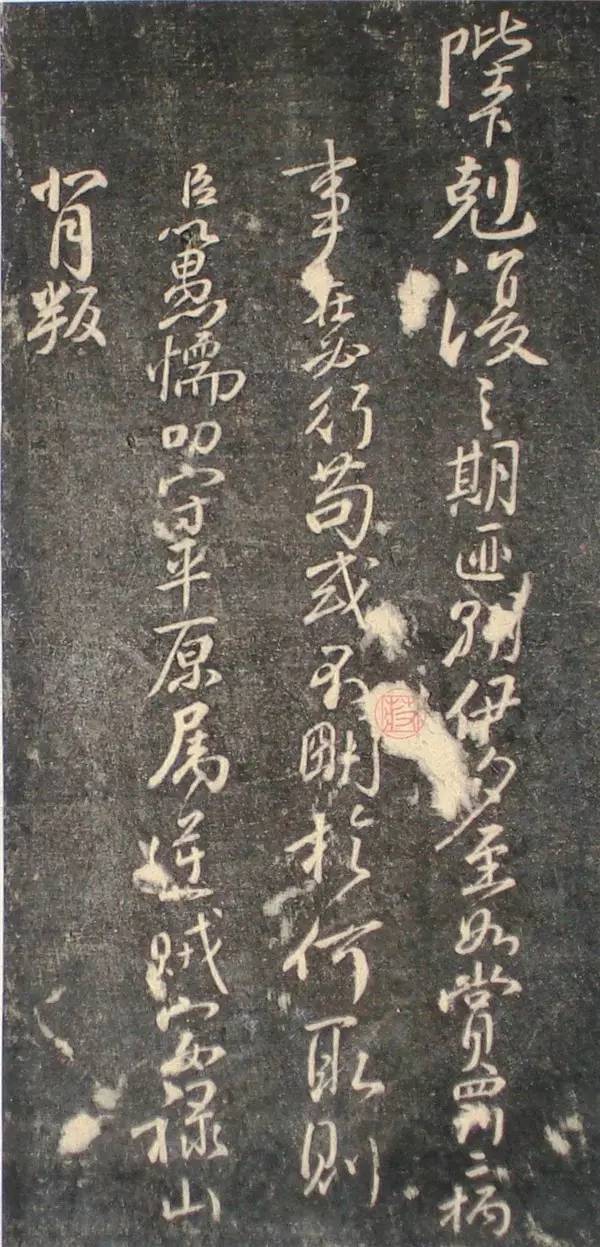

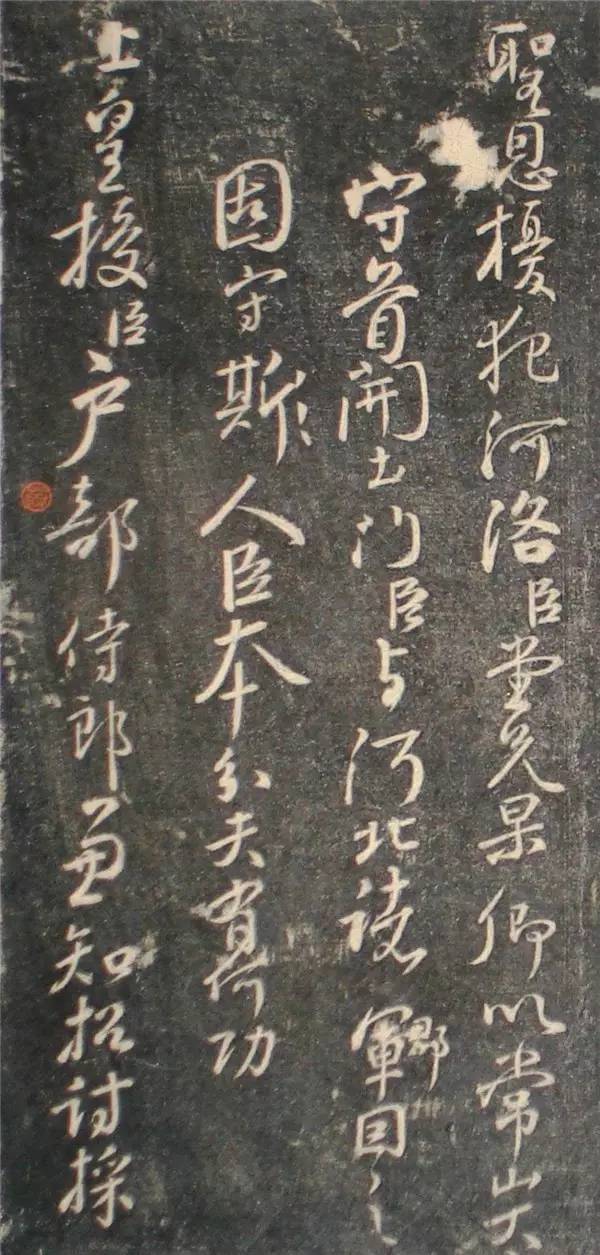

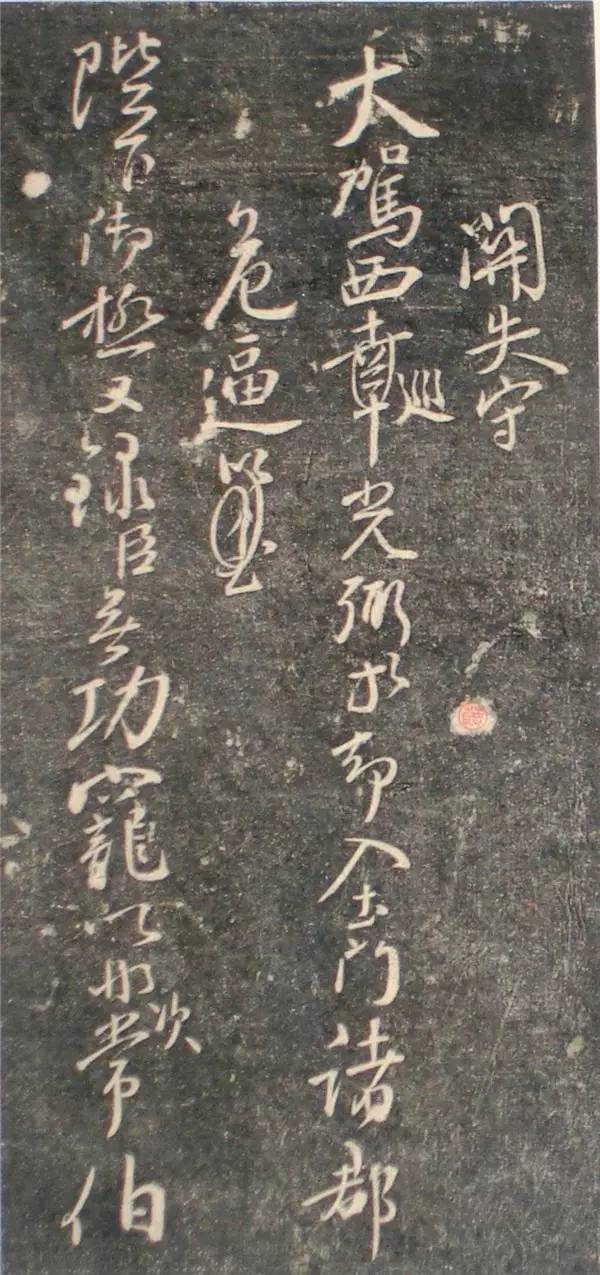

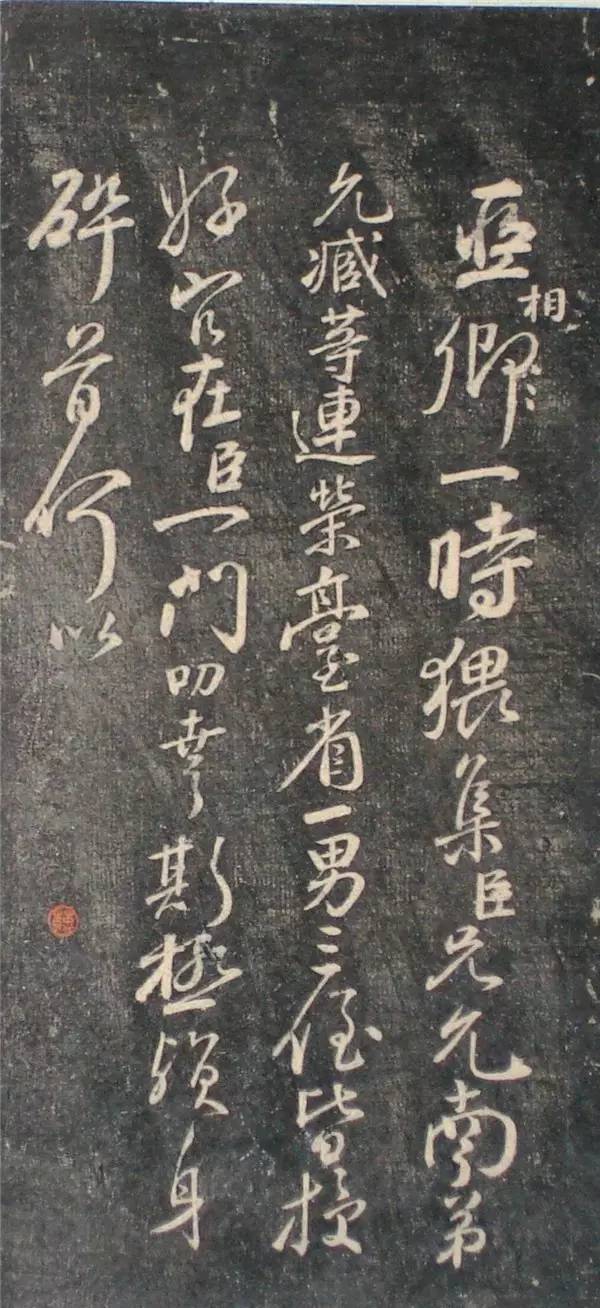

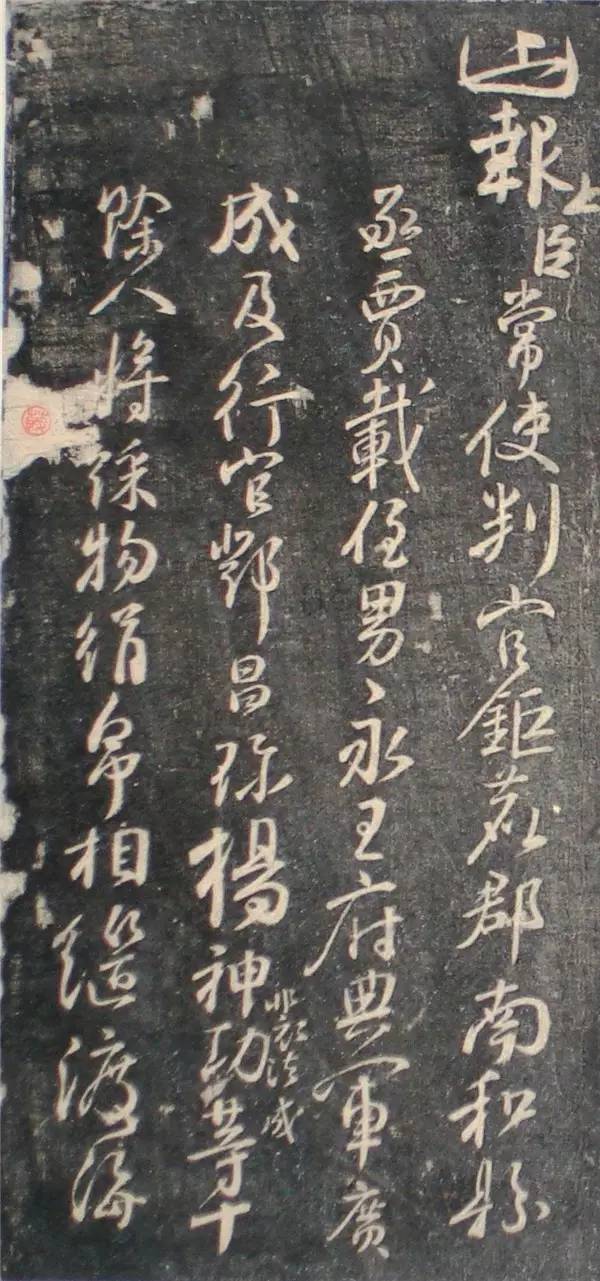

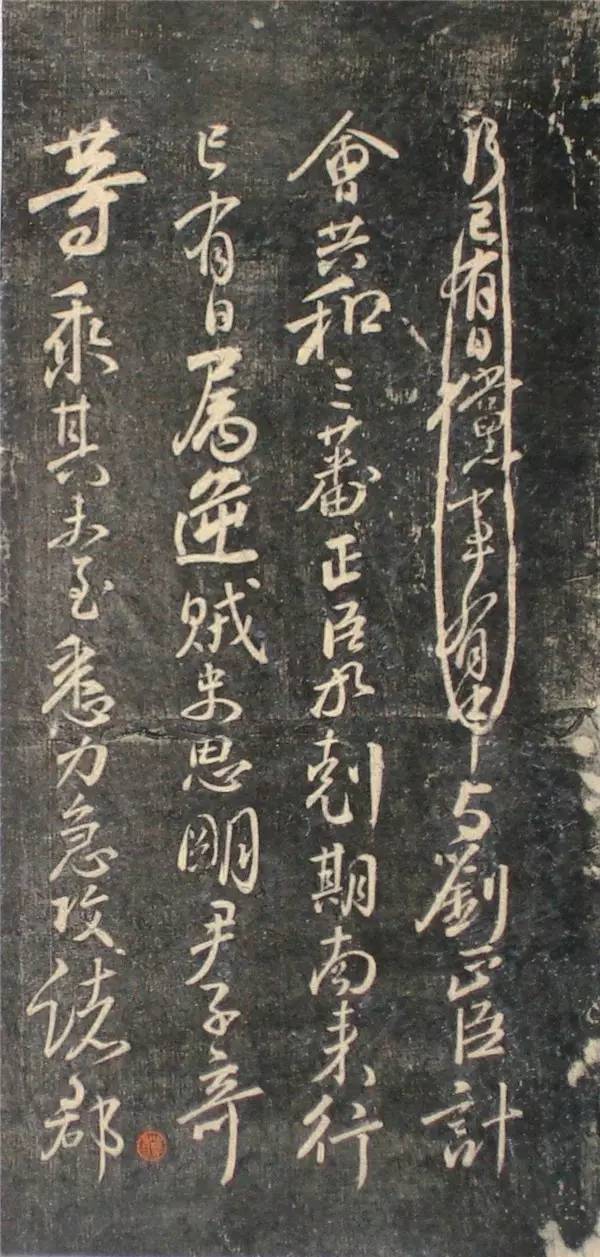

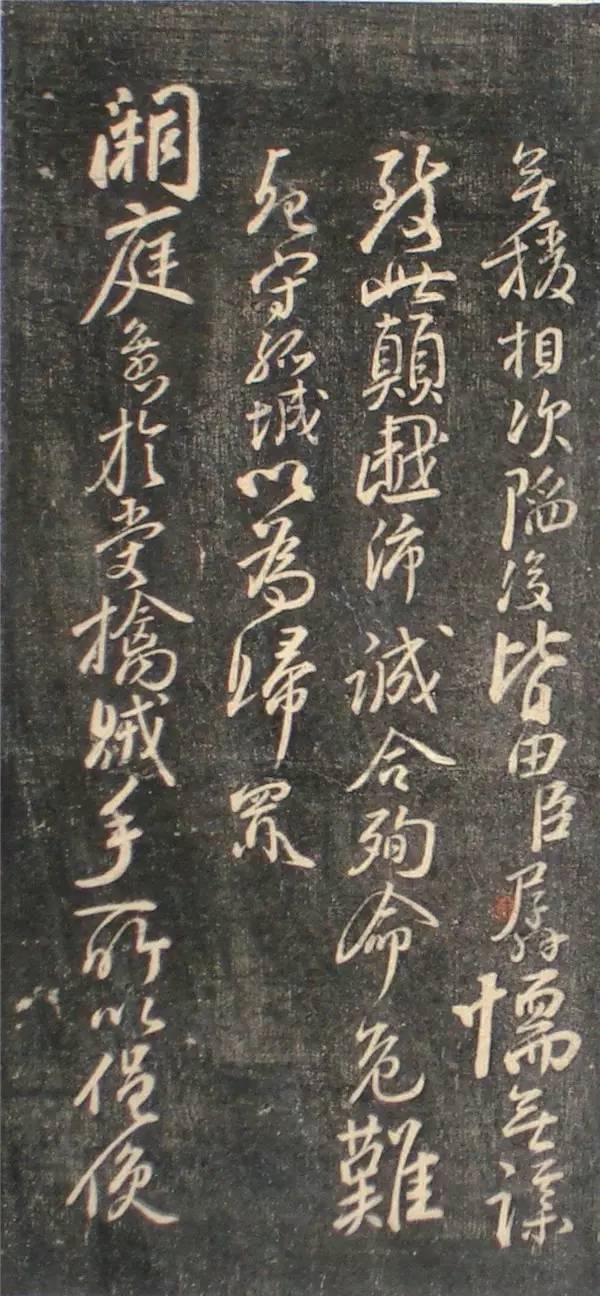

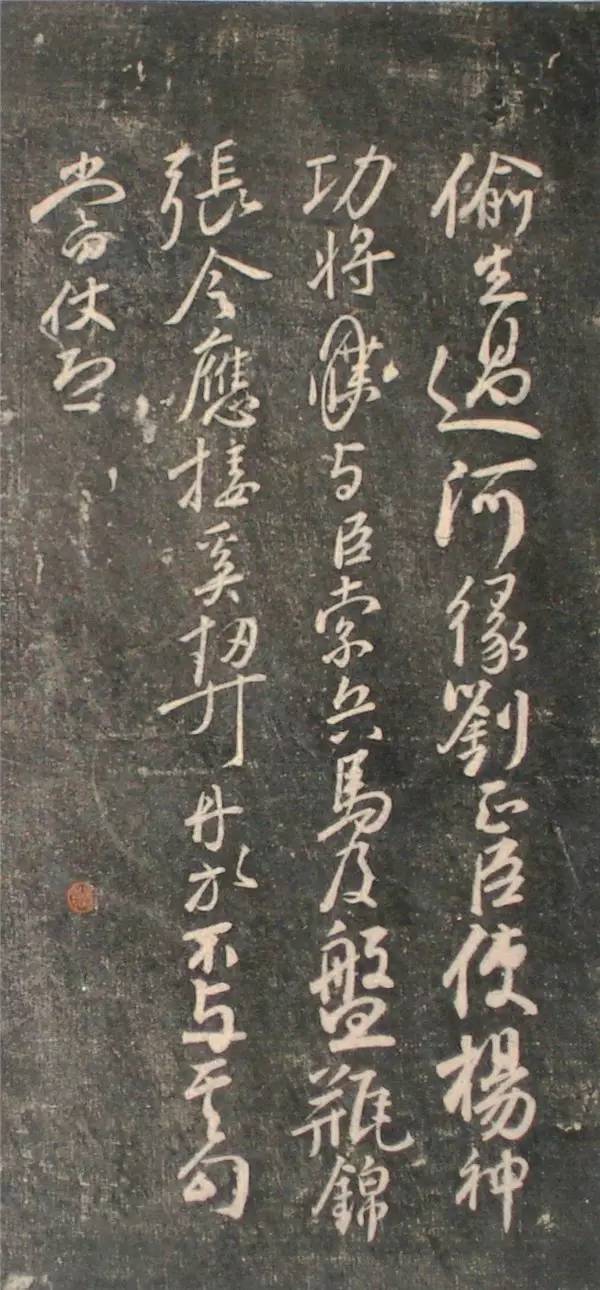

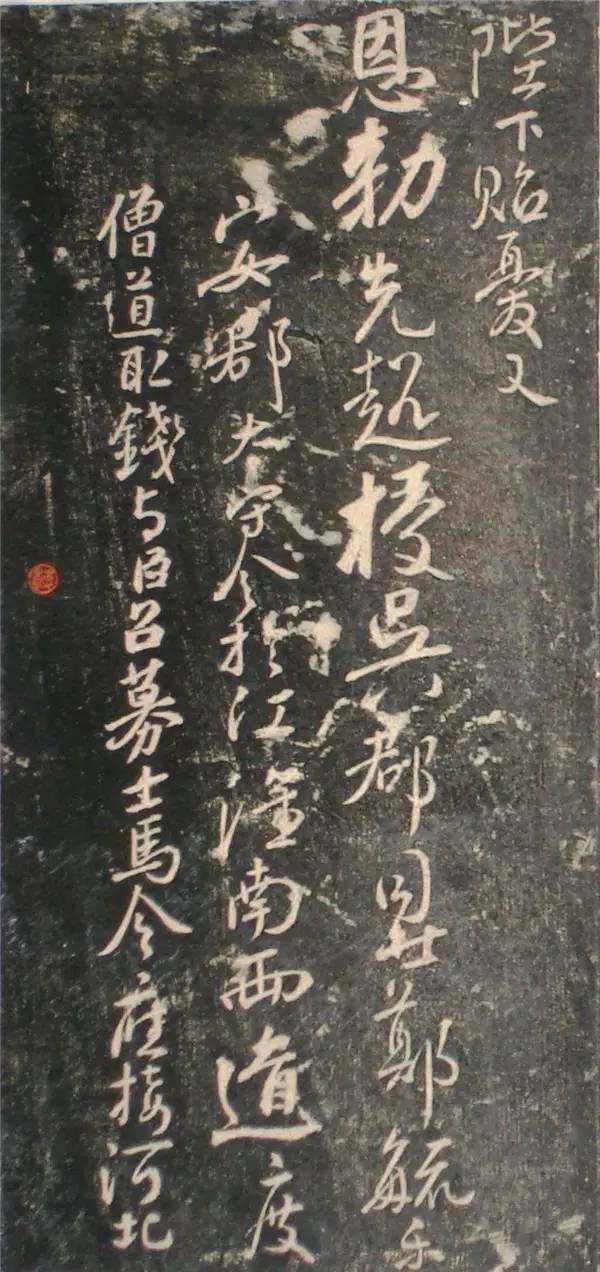

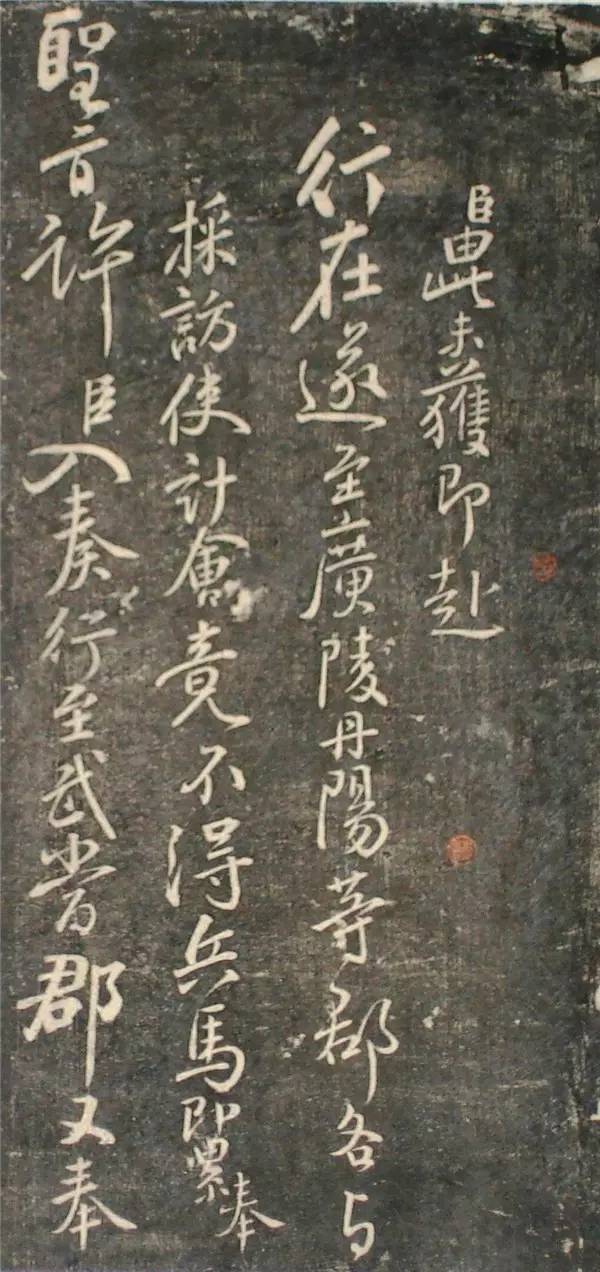

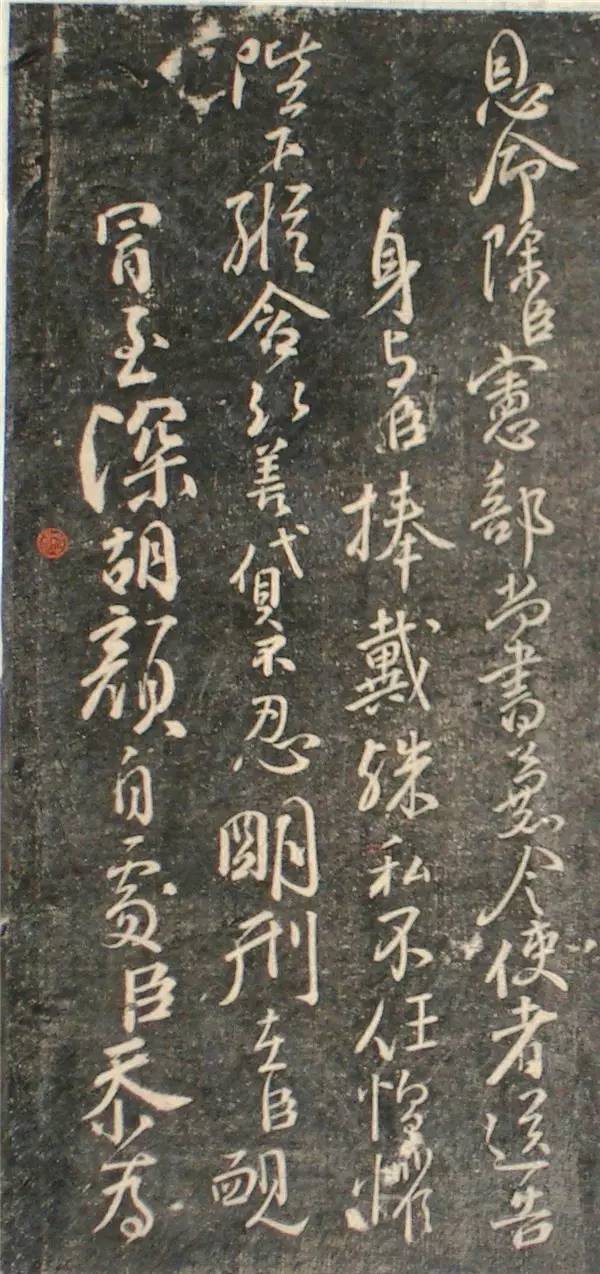

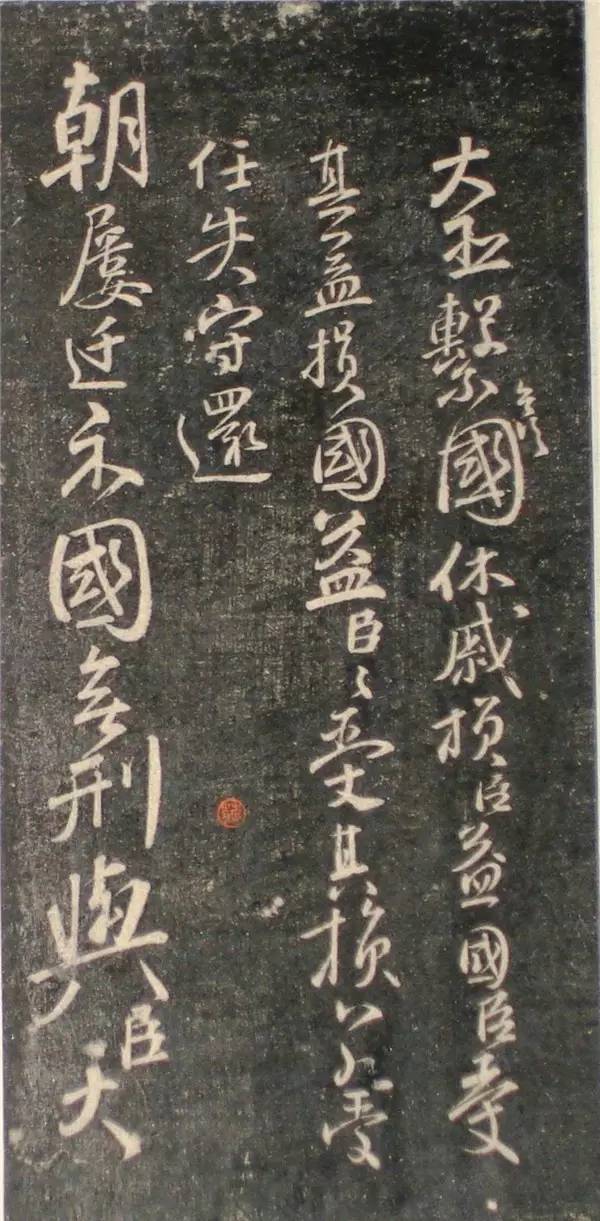

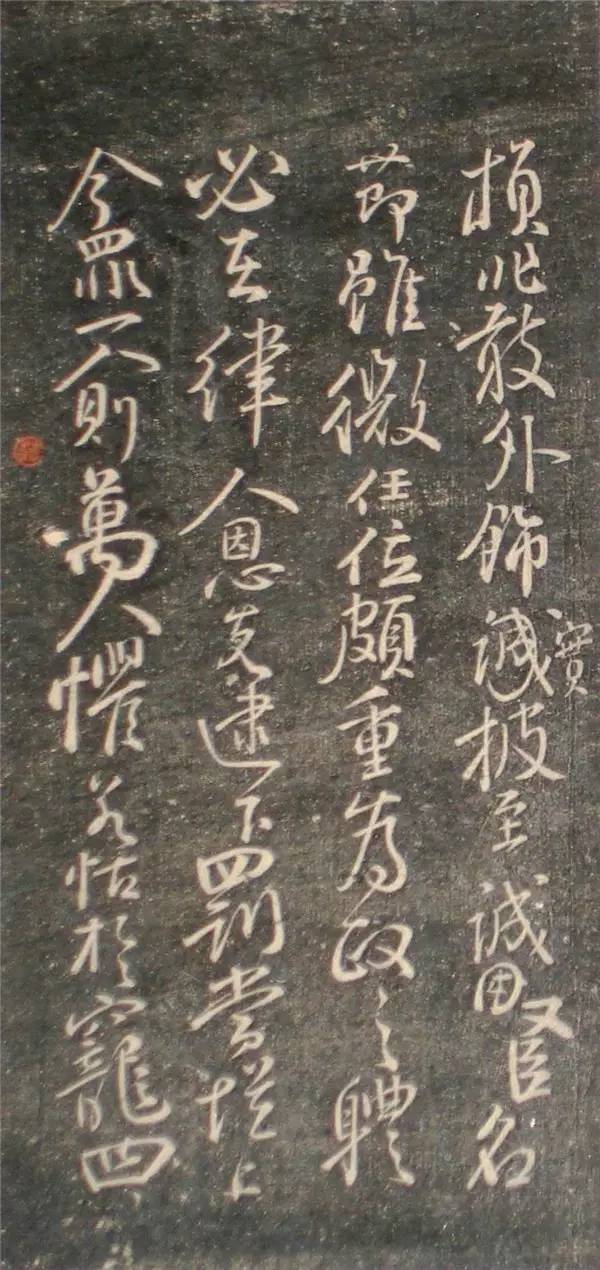

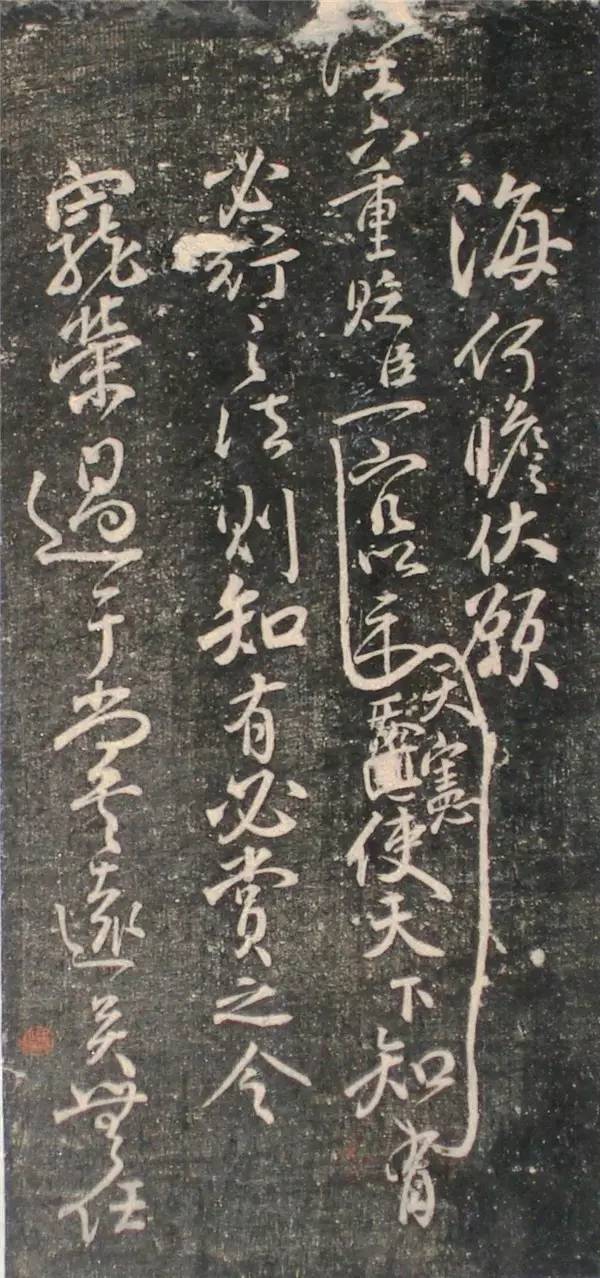

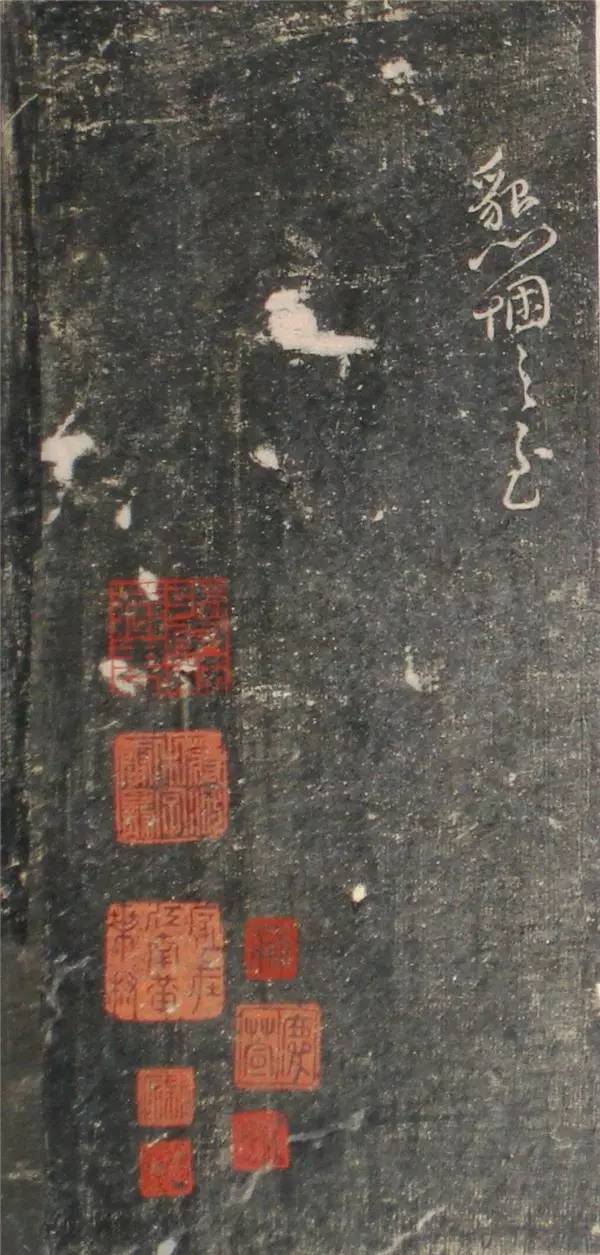

顏真卿行書《讓憲部尚書表》殘卷,附釋文

顏真卿行書 讓憲部尚書表 書法殘卷 顏真卿書法 顏真卿 顏真卿讓憲部尚書表

- 支 持:

- 分 類:顏真卿

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:348次

- 發(fā) 布:2023-05-25 11:06:57

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯留言#顏真卿行書《讓憲部尚書表》殘卷,附釋文簡介

顏真卿行書《讓憲部尚書表》殘卷

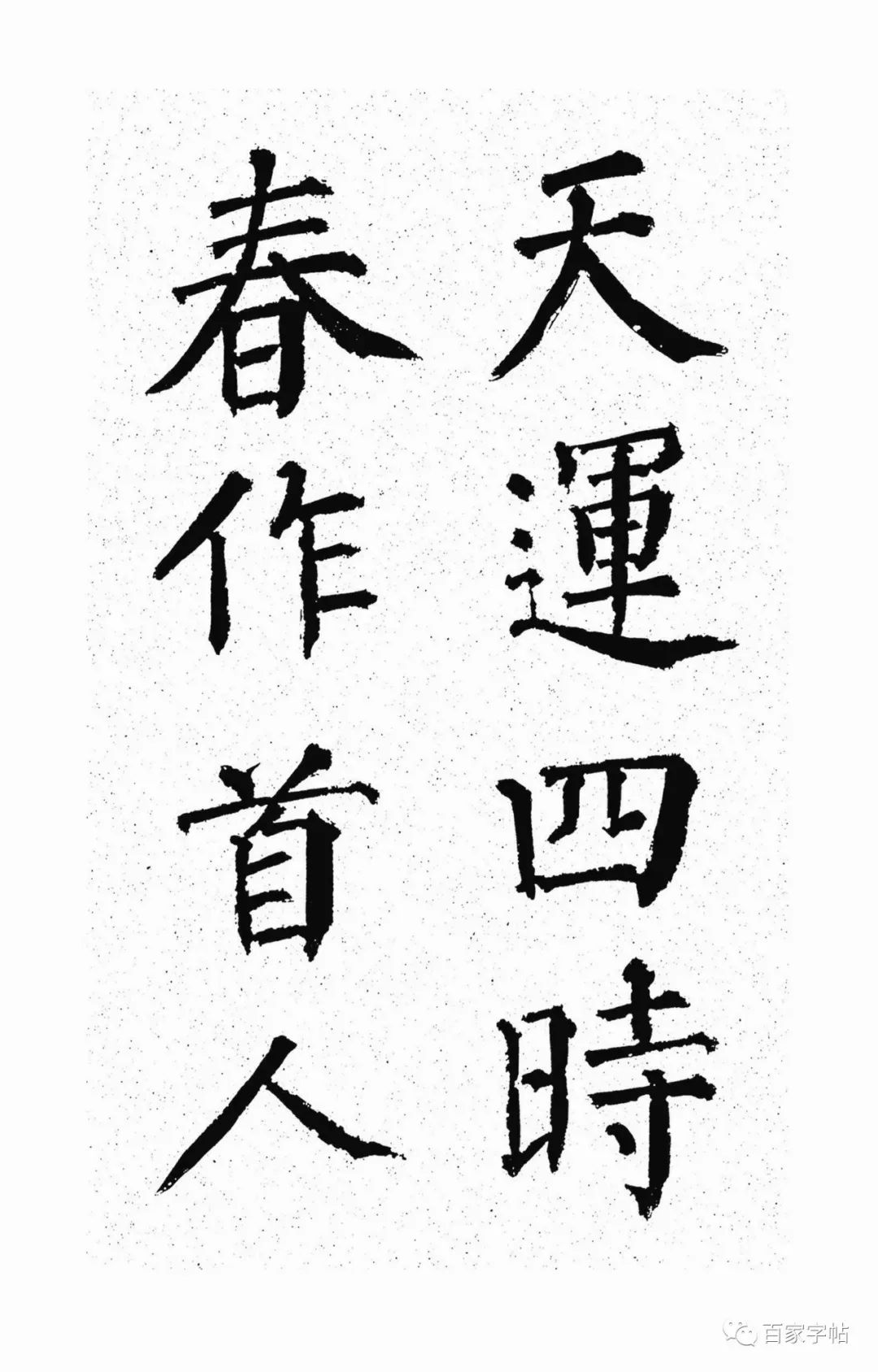

顏真卿書法精妙絕倫,擅長行楷,其正楷端莊雄偉,筋骨舒展。行書氣勢遒勁,內(nèi)力渾厚。他的行書《讓憲部尚書表》,全文共615字,時(shí)間早于《祭侄文稿》(758)一年,通過《讓憲部尚書表》讓我們發(fā)現(xiàn),顏真卿早期行書受到王羲之行書尤其是《圣教序》等作品的影響是十分深刻的。而其行書取得的成就不亞于他楷書上的成就,甚至或有過之,值得后來者深研精析,認(rèn)真體會學(xué)習(xí)。

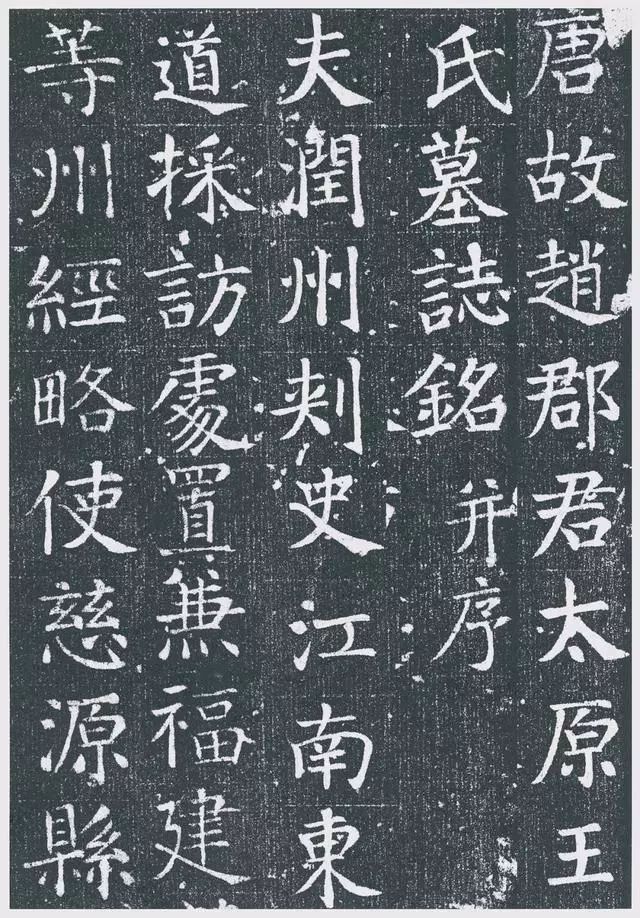

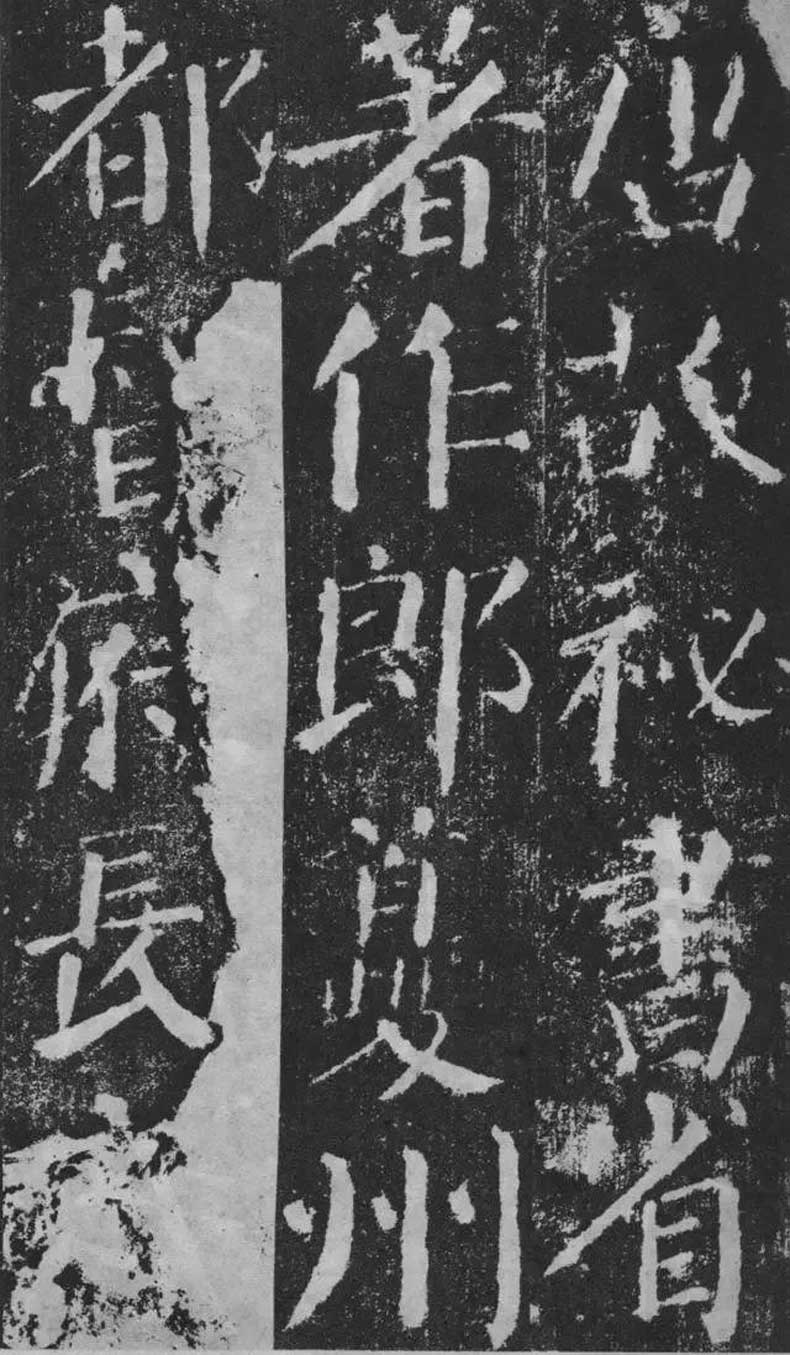

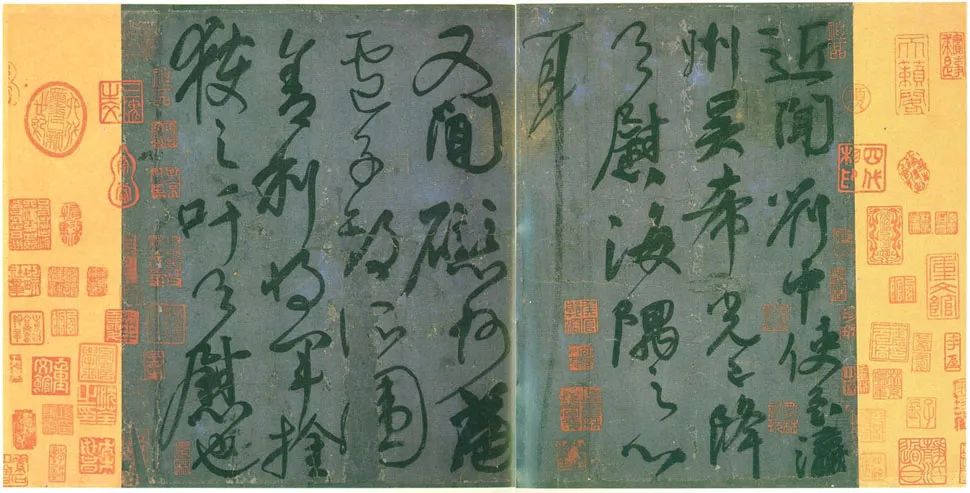

從顏真卿傳世作品中可以看出,早期的《王琳墓志》、《多寶塔碑》均明顯帶有初唐書風(fēng)的痕跡,尤其《王琳墓志》更為明顯。雖《多寶塔碑》略顯瘦勁之形,但已經(jīng)初現(xiàn)顏書風(fēng)貌了,筆法穩(wěn)健厚重。遒婉豐腴,線條的體積感與結(jié)體的端莊宏放加之氣勢的寬綽把顏真卿的書法特征已經(jīng)奠定。顏書傳世杰作《祭侄文稿》早于《爭座位稿》兩年,是顏真卿行草書優(yōu)秀的代表作品,《爭座位稿》是顏真卿在唐廣德二年(公元764年)致定襄王郭英義的書信稿本。它與《祭侄文稿》《祭伯父文稿》被公認(rèn)為《顏書三絕》。《東坡題跋》說:“顏魯公與定襄王書草數(shù)紙,此公他書為奇特,信手自然,動有姿態(tài),乃知瓦注賢于黃金,雖公猶未免也。”《海岳名言》評論:爭座位帖有篆籀氣韻,杰思也。”《虛舟題跋》講:“祭侄奇在豪宕,告伯父淵潤滋宏,至論座則兼有祭侄、告伯兩稿之奇,情緒不同,書隨以異,所以直入神品,足為蘭亭后勁也。”《爭座位稿》據(jù)《金石萃編》記載,此帖自宋以后,有七種刻本傳世,較好拓本藏故宮博物院。

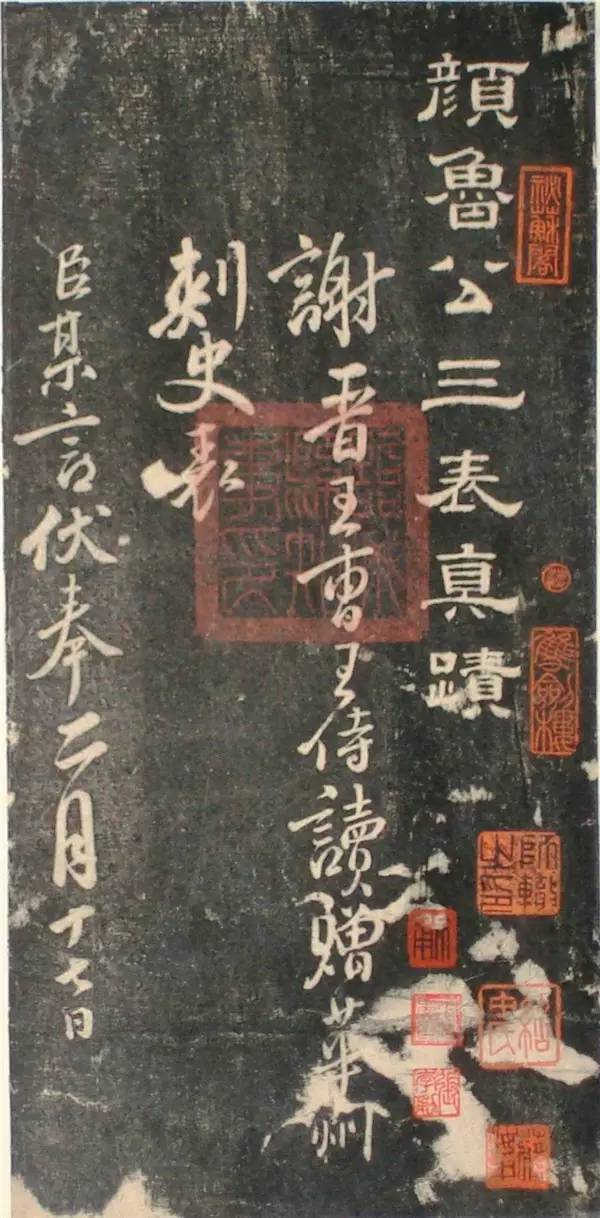

世稱顏魯公行書絕妙,盡在于“二稿”(《祭侄文稿》、《爭座位稿》),也有“顏書三絕”之稱,是把《祭伯父文稿》與“二稿”并稱。因《祭侄文稿》為墨跡,風(fēng)貌尤存,故書法史享譽(yù)最高,有“天下第二行書”之名,歷代論顏真卿行草書多以三稿為據(jù)。顏真卿傳世作品甚多,僅宋徽宗時(shí),內(nèi)府所藏就有八百余種之多。今天能見到的大多為碑刻楷書拓本,碑刻行書拓本中有一稿《顏真卿三表帖》,書史卻對此少有評介,而全國各地碑刻及版本較多。武漢古籍書店1986年曾印刷出版過,因其刻工拙劣,筆意多失,多被書界視為顏書偽作,爭議頗多。因此稿在諸多記述顏真卿主要作品時(shí)常不提及,故此帖鮮為人知。由朱關(guān)田先生主編的《中國書法全集鰠真卿卷》(1994年)也只字未提及此稿。可見此本顏書雖然存世有據(jù),但已經(jīng)視為偽書,不入顏真卿主要傳世作品之列了。

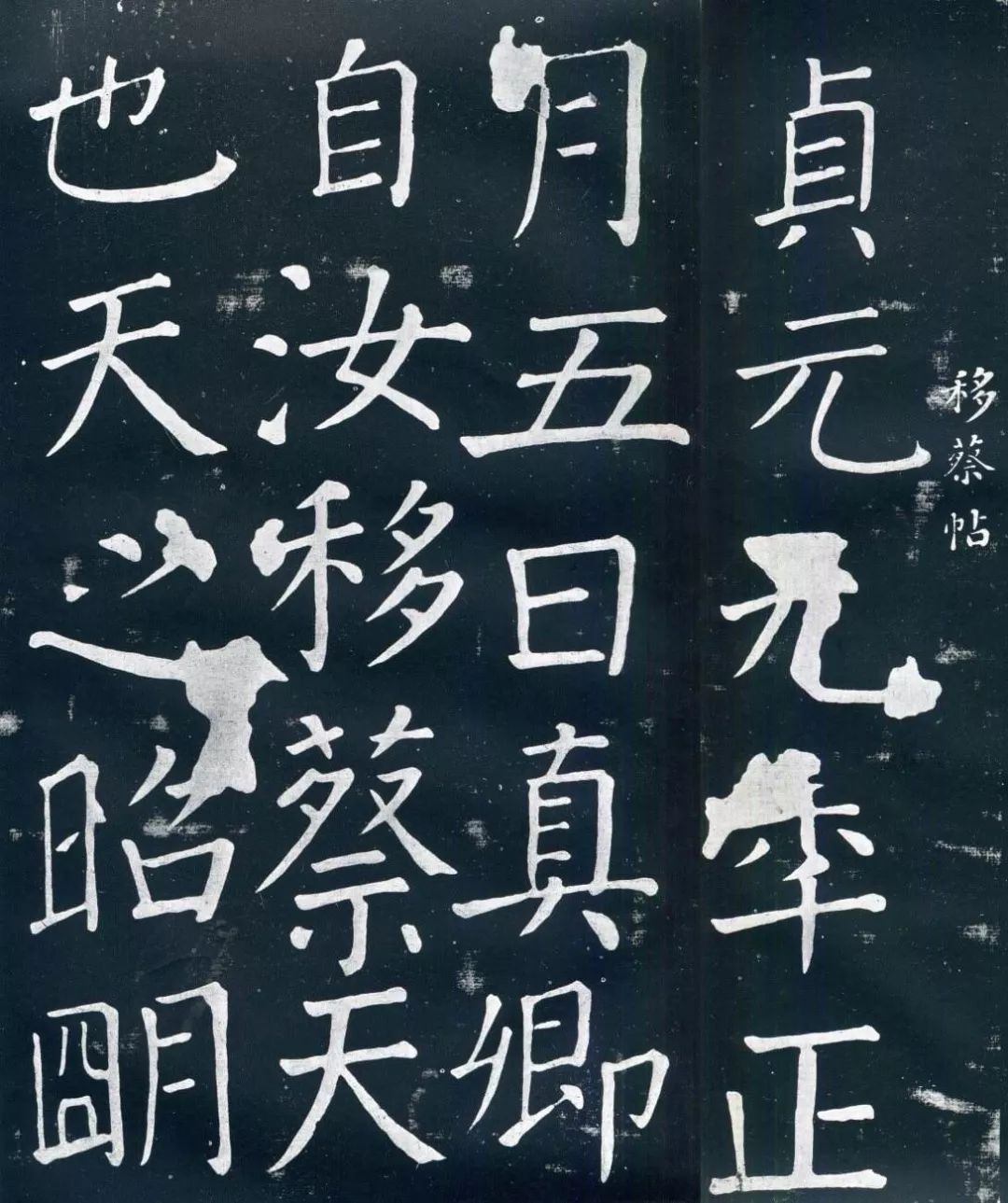

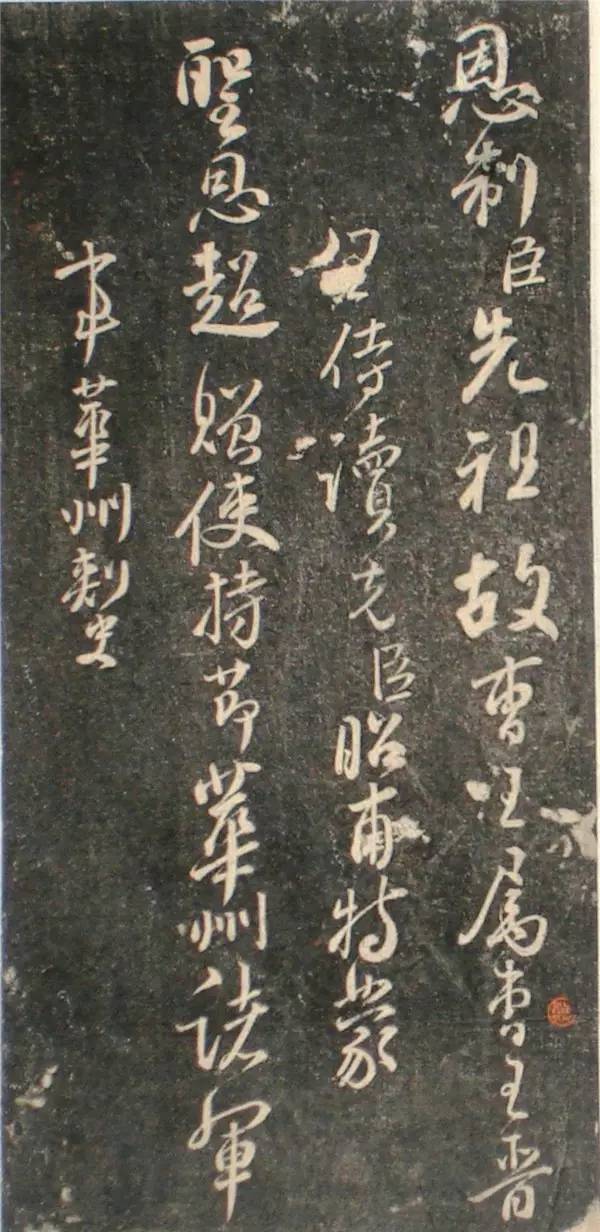

《顏真卿三表帖》作于至德二載(公元757年)四月,可惜是殘卷,目前,只知道一表為《讓憲部尚書表》,其余兩表尚不得知。。其中《讓憲部尚書表》為唐肅宗授顏真卿為憲部(即刑部)尚書時(shí),顏真卿自薄自謙、表示辭讓的奏章。時(shí)間早于《祭侄文稿》(758年)一年,為安史之亂爆發(fā)后17個月后。顏真卿在此表中對自己因固守平原而被擢升,表示謙讓,以為此乃人臣本分。而對棄郡卻抱著戴罪的心理,要求朝廷“重貶臣一官,以示天憲,使天下知有必行之法,則有必賞之令”。全文共 615字。因現(xiàn)存刻石多種,分居各地,未能得到書法史學(xué)界重視,原因之一就是版本大同小異,以拓傳拓,以訛傳訛,頗失顏書風(fēng)貌,未能顯現(xiàn)顏書風(fēng)韻。不論筆法與刻工與《爭座位稿》大相徑庭。《讓憲部尚書表》殘卷在很多方面出色地表現(xiàn)了顏真卿書法藝術(shù)特點(diǎn),加之精湛的刻石藝術(shù),高度忠實(shí)地再現(xiàn)了顏真卿墨跡本涵蓋的信息。應(yīng)列為顏真卿行書不可多得的代表作品。雖為殘卷,不失為一件難得的對顏真卿書法藝術(shù)研究文獻(xiàn)的重要補(bǔ)充。

釋文:

臣真卿言:臣聞無功受賞,為善不勸;有罪不罰,為惡罔辨。陛下克復(fù)之期,匪朝伊夕。至如賞罰二柄,事在必行,茍或不明,於何取則?臣以愚懦,叨守平原。屬逆賊安祿山背叛圣恩,擾犯河洛。臣堂兄杲卿,以常山太守首開土門,臣與河北諸郡因之固守。人臣本分,夫有何功?上皇授臣戶部侍郎兼知招討采訪等使,已失人望。緣賊未滅,遂不敢辭。又令李光弼、郭子儀、賀蘭進(jìn)明等,與臣計(jì)會,同討兇逆。三數(shù)月間,河北向定。屬潼關(guān)失守,大駕西巡,光弼等卻入土門,諸郡危逼。陛下御極,又錄臣無功,寵以非次,常伯亞相,一時(shí)猬集。兄允南、弟允臧等,連榮臺省,一男三侄,皆授好官。在臣一門,叨幸斯極,殞身碎首,無以上報(bào)。臣常使判官鉅鹿郡南和縣丞賈載、侄男永王府典軍廣成,及行官鄧昌珍、楊神功、裴法成等十馀人,將彩物絹帛,相繼渡海,與劉正臣計(jì)會,共和兩蕃。正臣等克期南來,行已有日。屬逆賊史思明、尹子奇等乘其未至,悉力急攻,諸郡無援,相次陷沒。皆由臣孱懦無謀,致此顛沛,誠合殉命危難,死守孤城。以為歸罪闕庭,愈於受擒賊手,所以亻黽亻免偷生過河。緣劉正臣使楊神功將牒與臣,索兵馬及盤瓶錦帳,令應(yīng)接奚契丹等。不與其勾當(dāng),伏恐陛下貽憂。又恩敕先超授吳郡司士鄭毓樂安郡太守,令於江淮南兩道度僧道,取錢與臣召募士馬,令應(yīng)接河北。臣由此未獲即赴行在,遂至廣陵、丹陽等郡,各與采訪使計(jì)會,竟不得兵馬。即累奉圣旨,許臣入奏。行至武當(dāng)郡,又奉恩命,除臣憲部尚書,兼令使者送告身與臣。捧戴殊私,不任惶懼。陛下縱含宏善貸,不忍明刑,在臣冒至深,胡顏?zhàn)蕴帯3笺脼榇蟪迹祰萜荨p臣益國,臣受其益;損國益臣,臣受其損。若受任失守,還朝屢遷,示國無刑,於臣大損。非敢外飾,實(shí)披至誠。又臣名節(jié)雖微,任位頗重。為政之體,必在律人,恩先逮下,罰當(dāng)從上。今罪一人,則萬人懼。若怙於寵,四海何瞻?伏愿陛下重貶臣一官,以示天憲,使天下知有必行之法,則知有必賞之令,寵榮過於尚書遠(yuǎn)矣。無任懇悃之至。