大小:

下載:359次

分類:顏真卿

顏真卿信札《乞米帖》背后的故事

顏真卿信札 乞米帖 背后的故事 顏真卿書法 顏真卿 顏真卿乞米帖

- 支 持:

- 分 類:顏真卿

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:359次

- 發(fā) 布:2023-05-26 11:47:41

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯留言#顏真卿信札《乞米帖》背后的故事簡介

顏真卿信札《乞米帖》背后的故事

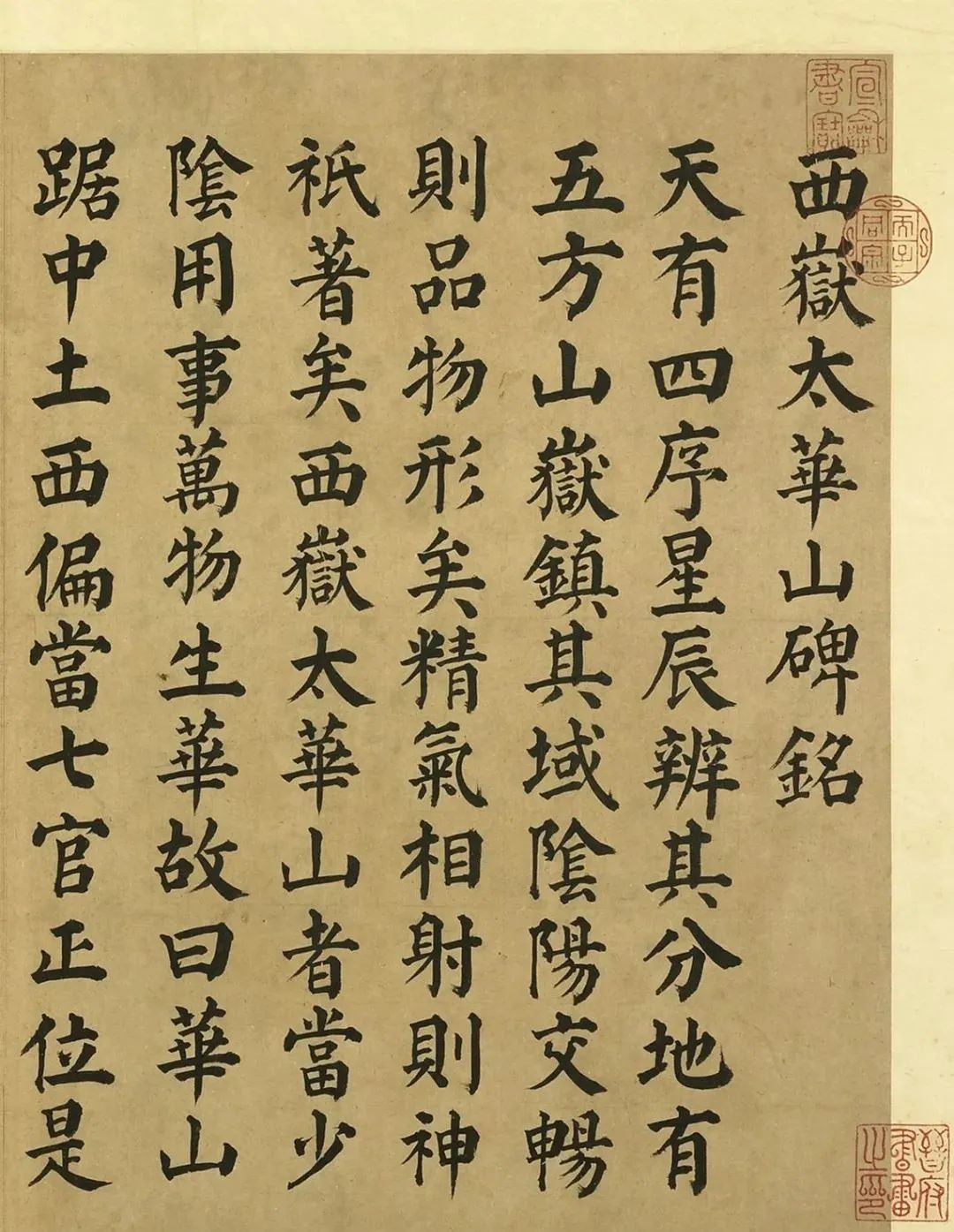

蘇軾曾云:“詩至于杜子美,文至于韓退之,畫至于吳道子,書至于顏魯公,而古今之變,天下之能事盡矣。”顏真卿忠義照千古,為萬世楷模。

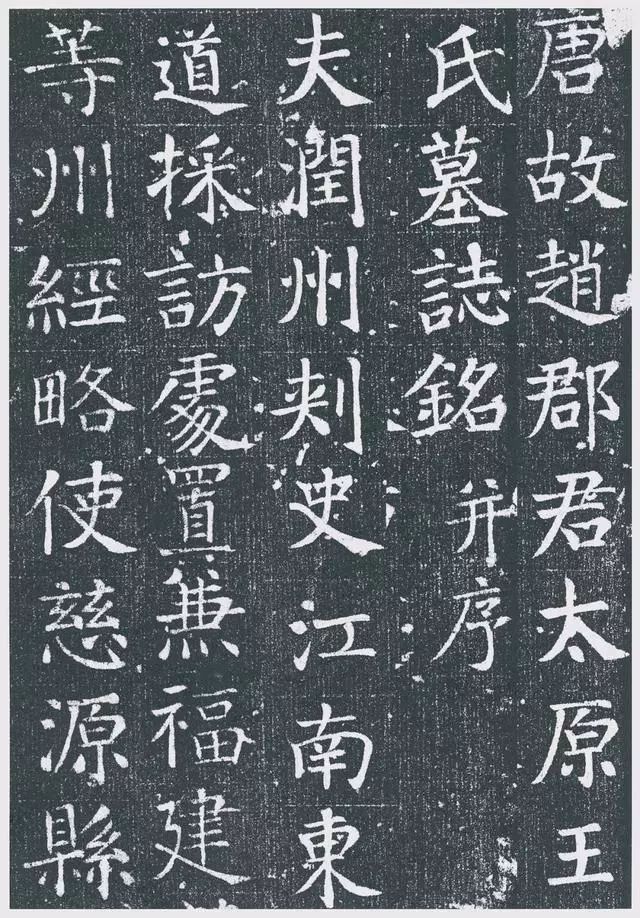

顏真卿為瑯琊氏后裔,家學(xué)淵博,五世祖顏之推為南北朝時的著名學(xué)者,先后仕于梁、北齊、北周,終于隋,著有《顏氏家訓(xùn)》。顏真卿少時家貧缺紙筆,用筆醮黃土水在墻上練字。初學(xué)褚遂良,后師從張旭得筆法,又汲取初唐四家特點(diǎn),兼收篆隸和北魏筆意,完成了雄健、寬博的顏體楷書的創(chuàng)作,樹立了唐代的楷書典范。除了楷書,顏真卿的行書遒勁郁勃,這種風(fēng)格也體現(xiàn)了唐帝國繁盛的風(fēng)度,并與他高尚的人格契合,是書法美與人格美完美結(jié)合的典例。

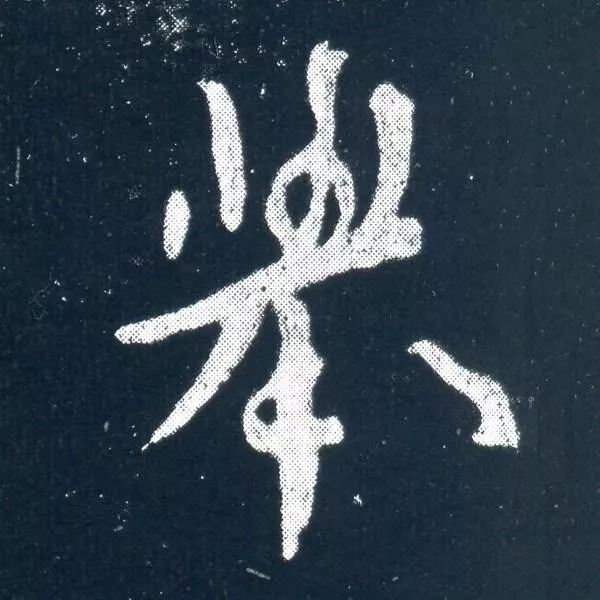

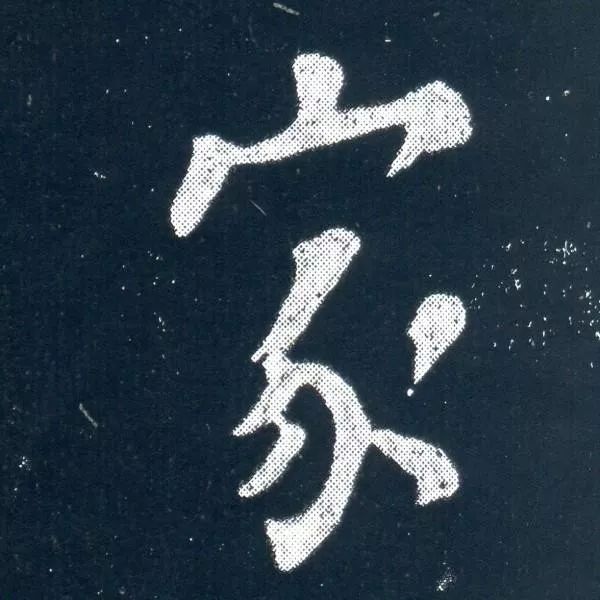

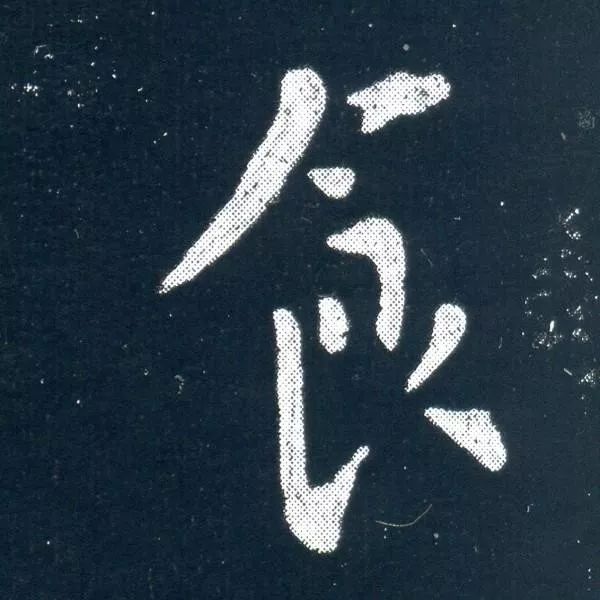

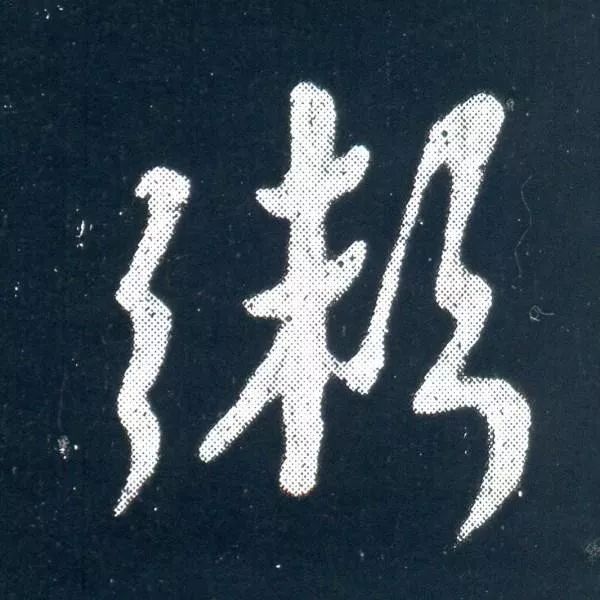

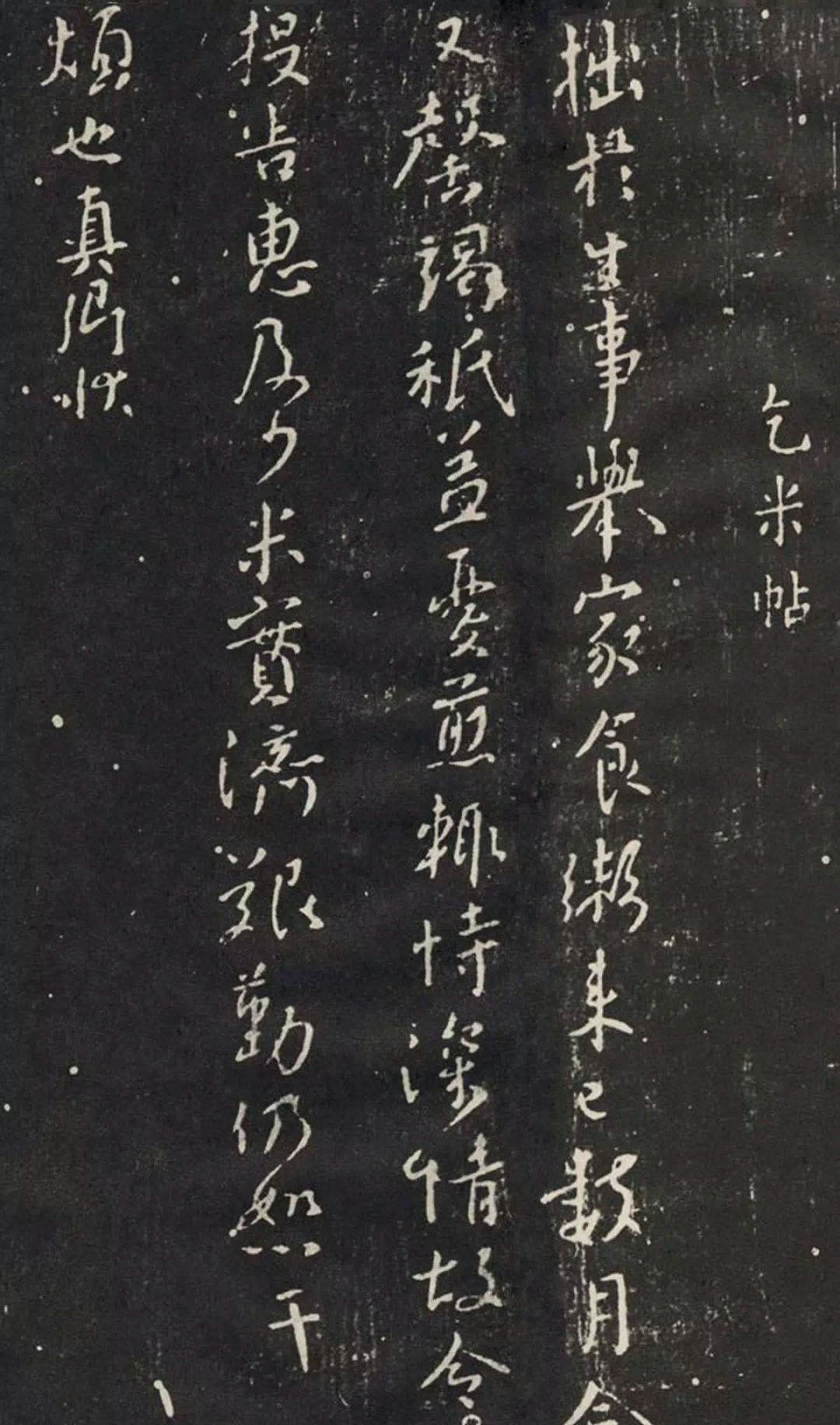

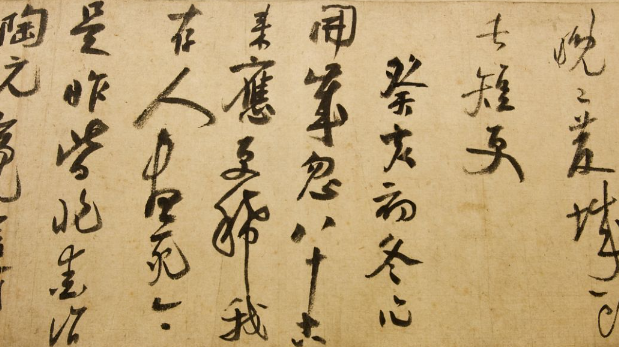

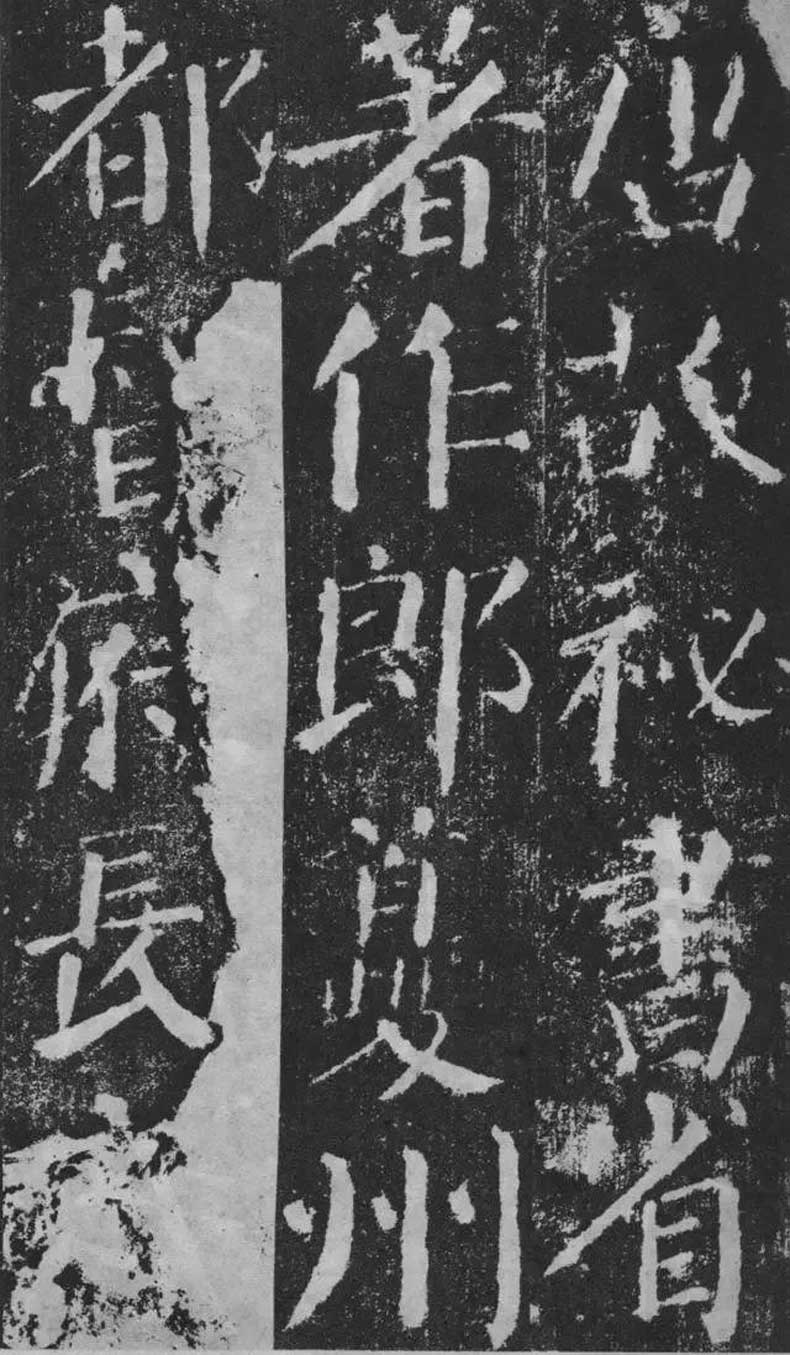

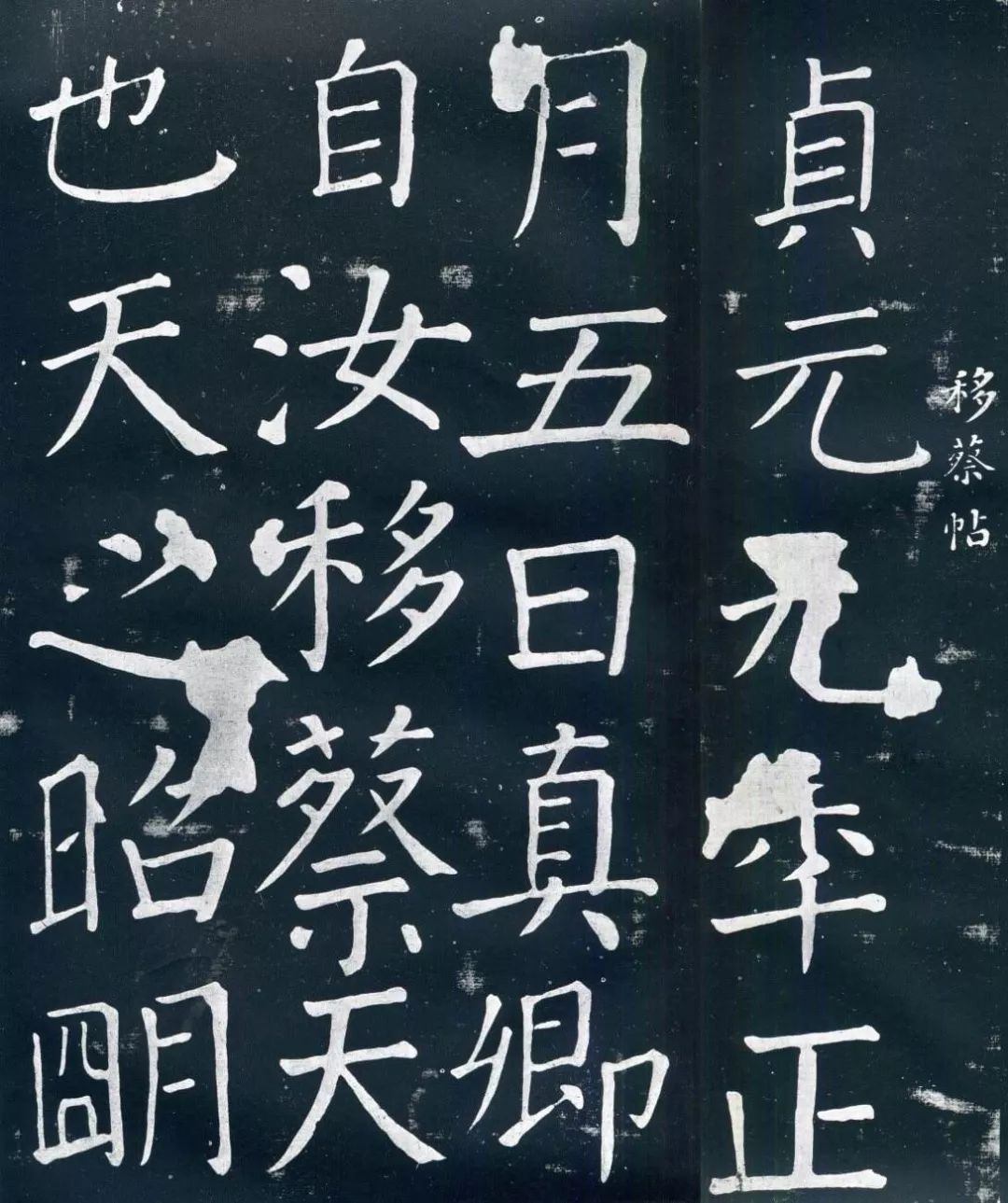

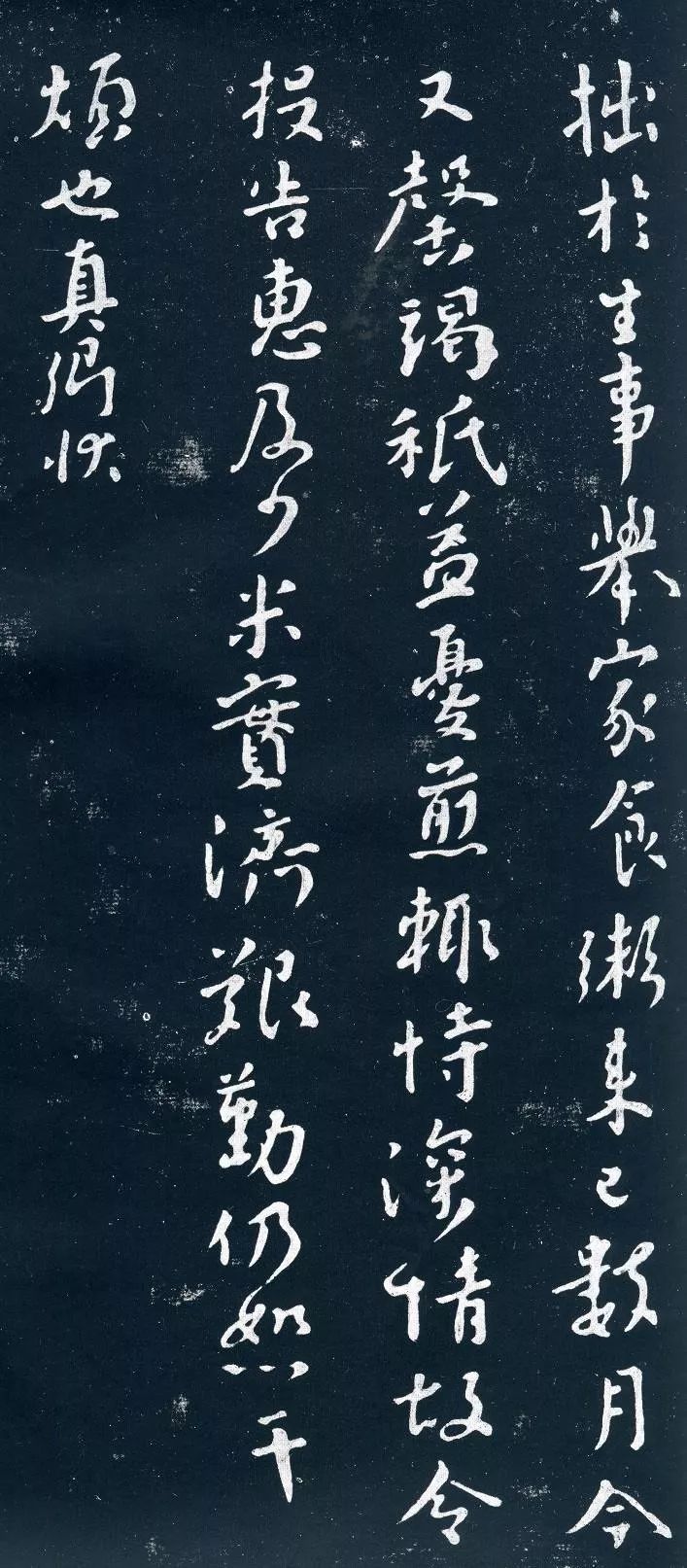

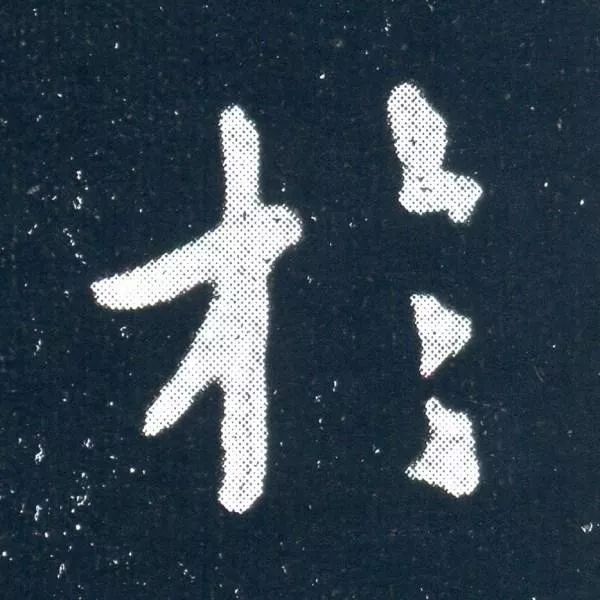

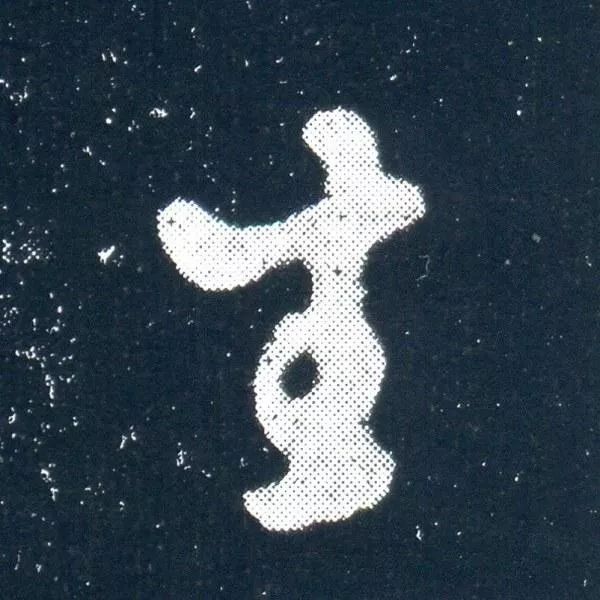

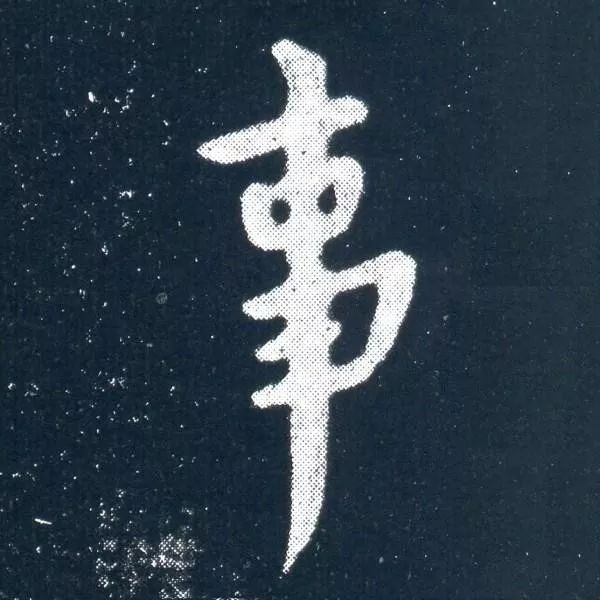

顏真卿《乞米帖》是一封信札,現(xiàn)僅留存在南宋時《忠義堂帖》的刻本。約書于永泰元年(765年),36.5×16.5厘米。凡4行,計(jì)44字。

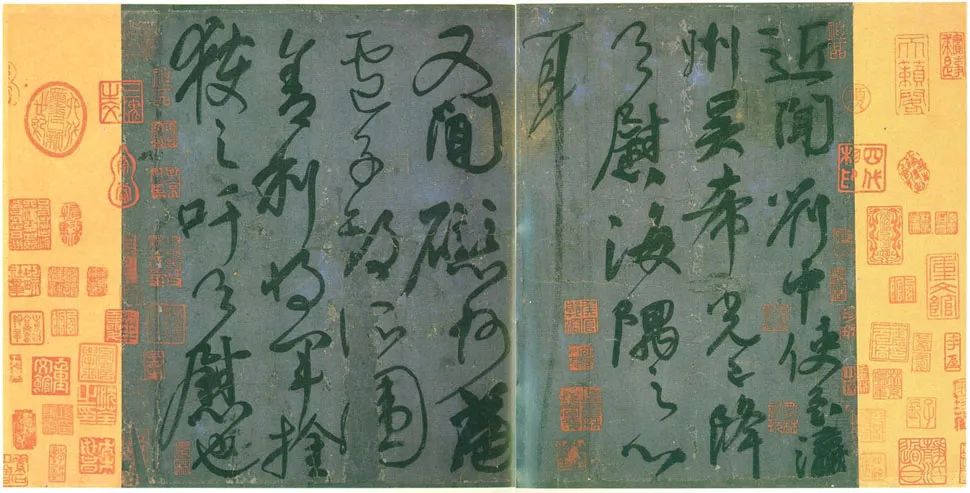

釋文:拙于生事,舉家食粥,來已數(shù)月。今又磬竭,只益憂煎,輒恃深情。故令投告,惠及少米,實(shí)濟(jì)艱勤。仍恕干煩也。真卿狀。

【譯文】

不擅長謀求生計(jì)的我,全家人吃粥,已經(jīng)幾個月。現(xiàn)又用盡沒有,僅有的是憂愁煎迫,能夠的只能依靠我們的深厚情誼。因此無奈寫信投奔告助,恩惠一些米粟,渡過艱難辛苦。還請寬容我的打擾。真卿書。

公元765年,正值關(guān)中大旱,江南水災(zāi),農(nóng)業(yè)歉收。以致顏真卿“舉家食粥來以數(shù)月,今又罄竭”的地步,于是不得不向同事李太保求告“惠及少米,實(shí)濟(jì)艱勤”。

談到困窘的原因,他也直言不諱,因?yàn)樽约骸白居谏隆保簿褪浅速旱摚粫?chuàng)收、生利,沒有別的生財(cái)之道。黃裳說:“予觀魯公‘乞米帖’,知其不以貧賤為愧,故能守道,雖犯難不可屈。剛正之氣,發(fā)于誠心,與其字體無異也。”

寫上面這封信的時候,顏真卿任刑部尚書,兼御史大夫,為朝廷正三品官員,相當(dāng)于現(xiàn)在國務(wù)院各部的部長,是正部級官階。正部級干部的顏真卿要向國級干部的李光進(jìn)(時為太子太保,從一品,相當(dāng)于正國級偏下一點(diǎn)的官階)借米(或請舍米),真是難以想象的事。

米芾也評其“最為杰思,想其忠義憤發(fā),頓挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此書”。的確,“乞米帖”不僅是書法藝術(shù)中的無價(jià)之寶,也是中華民族的精神財(cái)富,研讀“乞米帖”,可使我們得到雙重享受,既領(lǐng)略了顏魯公書法藝術(shù)的真諦,又受到其高風(fēng)亮節(jié)的熏陶。

觀《乞米帖》,內(nèi)容為向朋友借米,自言“拙于生事”以致即使數(shù)月食粥,亦磬竭。從中可知顏真卿心之所向,在道義,原不在生計(jì)。古來大丈夫多重于“做人”,拙于“活人”,故而亦常困于現(xiàn)世。《乞米帖》雖數(shù)行,但真切地反映了顏真卿的生活現(xiàn)狀。

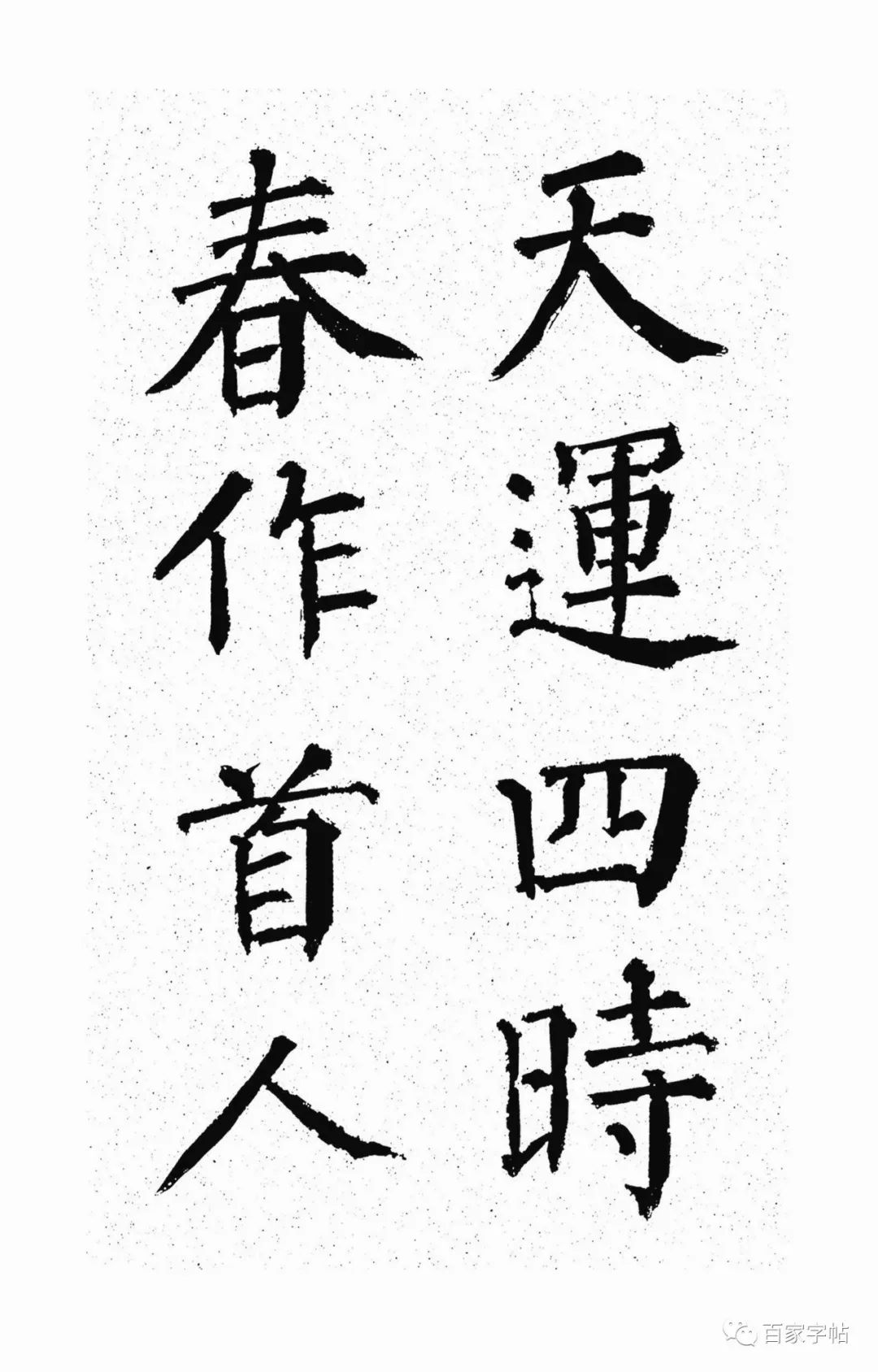

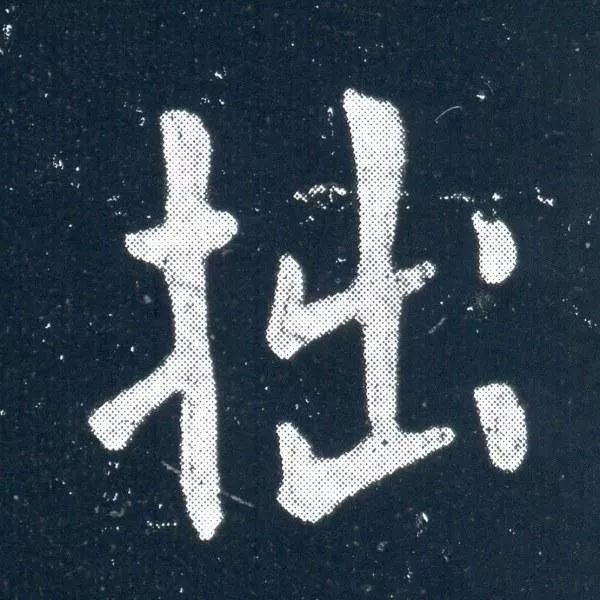

《乞米帖》書法雖有人考證為臨顏之作上石,但字之結(jié)體與氣息,亦見顏書本色。厚而能活,拙中見巧,點(diǎn)畫如錐畫沙、折釵股,圓勁周到,雄健氣溢于字間。

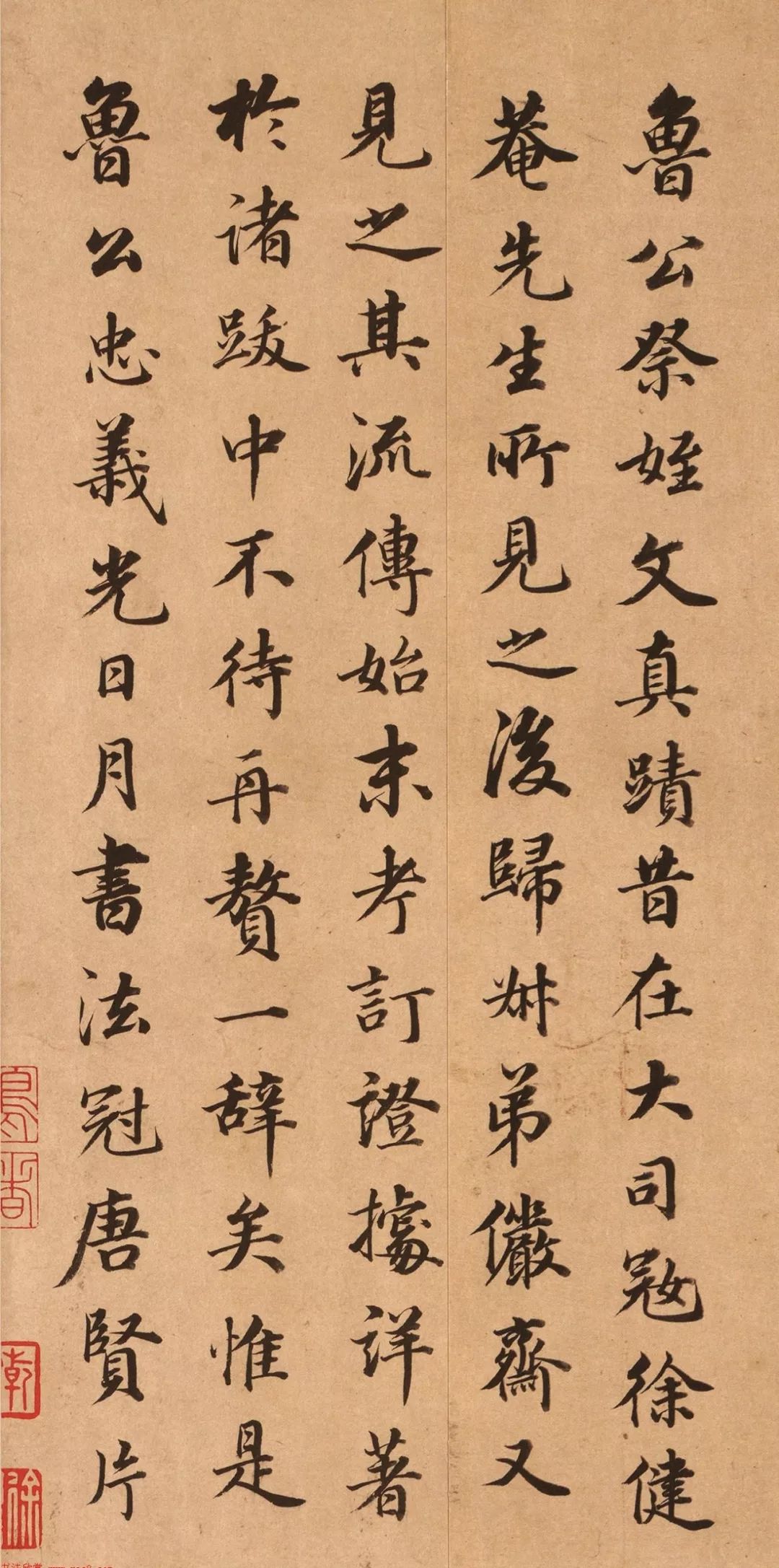

據(jù)宋歐陽修《集古錄》云:“此本墨跡在余亡友王子野家。子野生于相家而清苦甚寒士,嘗模帖刻石遺于朋友。”米芾《寶章待訪錄》云:《乞米帖》“真帖楮紙?jiān)诔埨商K 處,度支郎中舜元子也。得于關(guān)中安氏,士人多有臨拓本。此卷古玉軸,縫有‘舜元’字印,范仲淹而下題跋。”后真跡迷失。可見北宋時,已有臨拓本傳世。《忠義堂帖》不見“舜元”字印及諸人題跋,當(dāng)是以模本入石者。