大小:

下載:257次

分類:王獻之

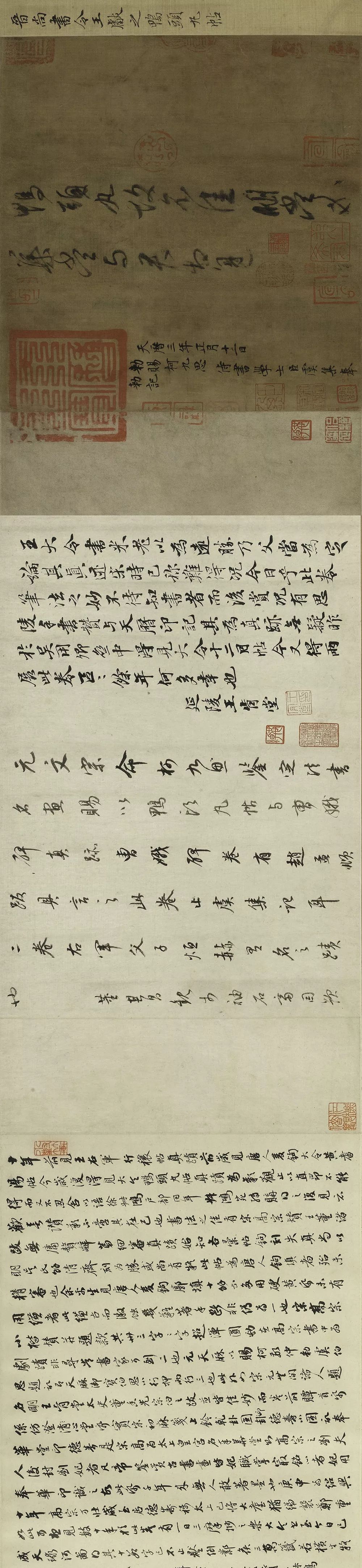

王獻之行草書法名作《鴨頭丸帖》

王獻之 行草書法 鴨頭丸帖 王獻之草書 王獻之書法 王獻之行書 王獻之鴨頭丸帖

- 支 持:

- 分 類:王獻之

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:257次

- 發 布:2023-06-02 09:00:06

手機掃碼免費下載

糾錯留言#王獻之行草書法名作《鴨頭丸帖》簡介

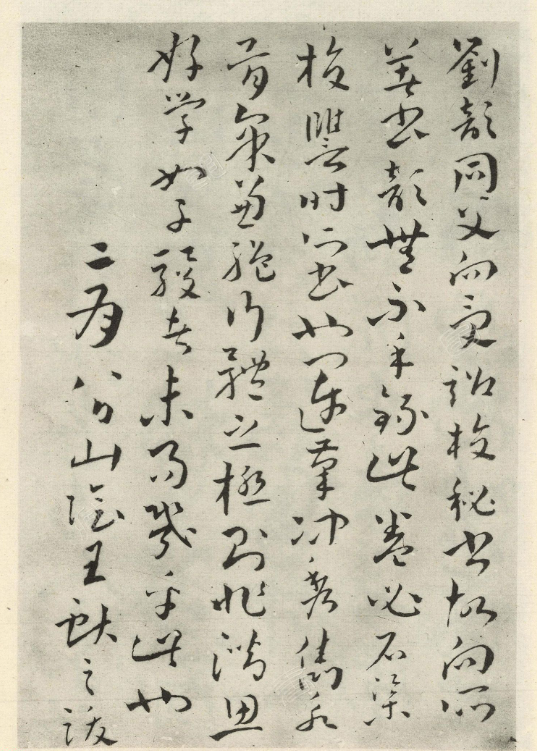

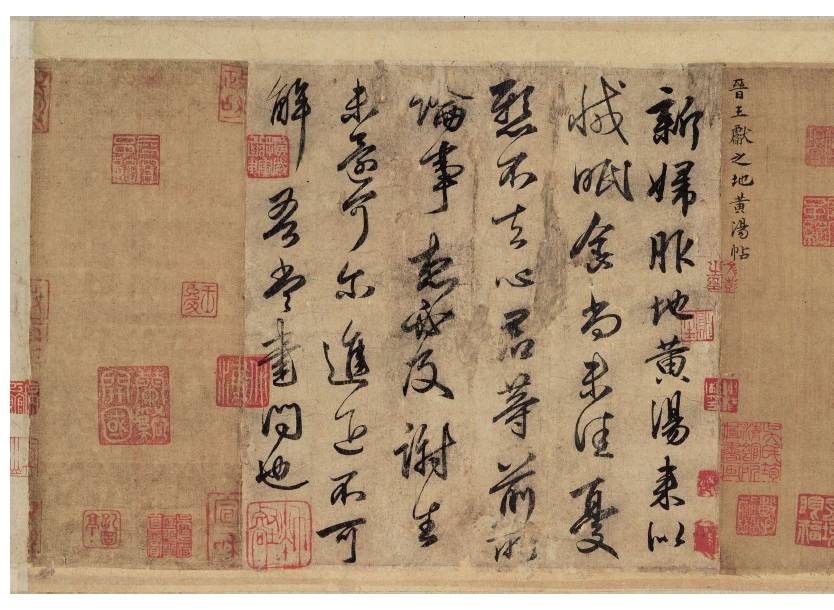

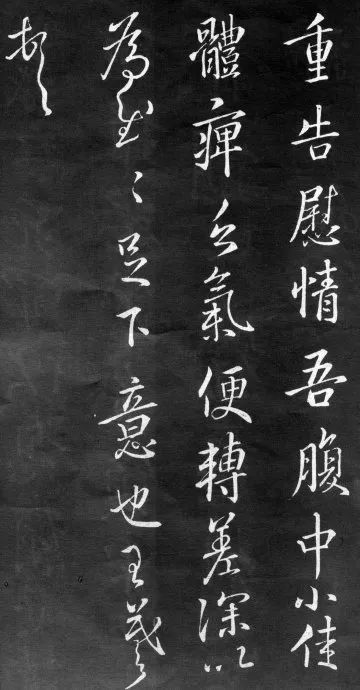

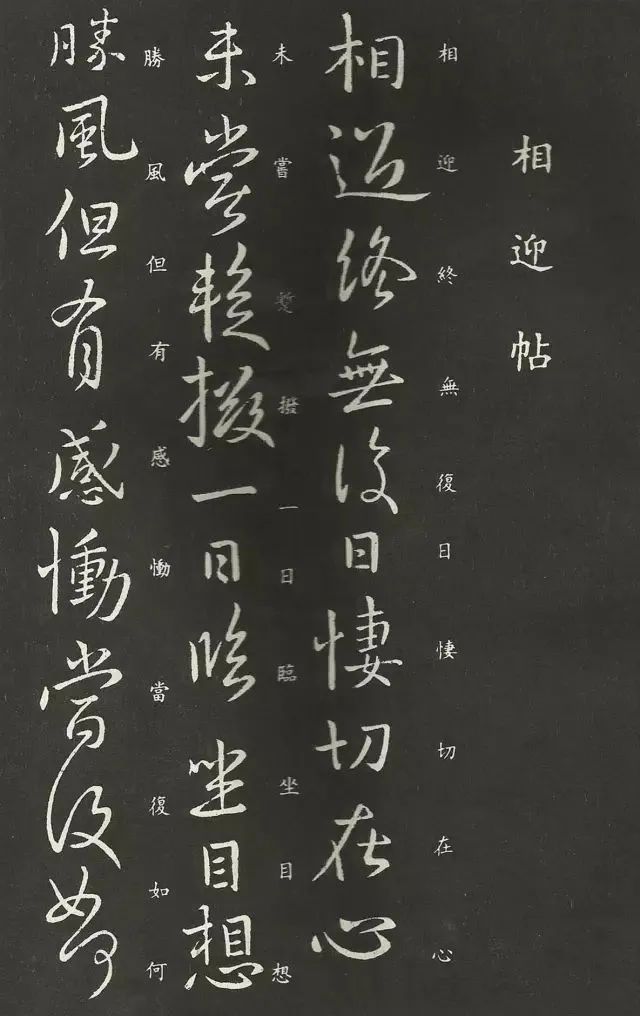

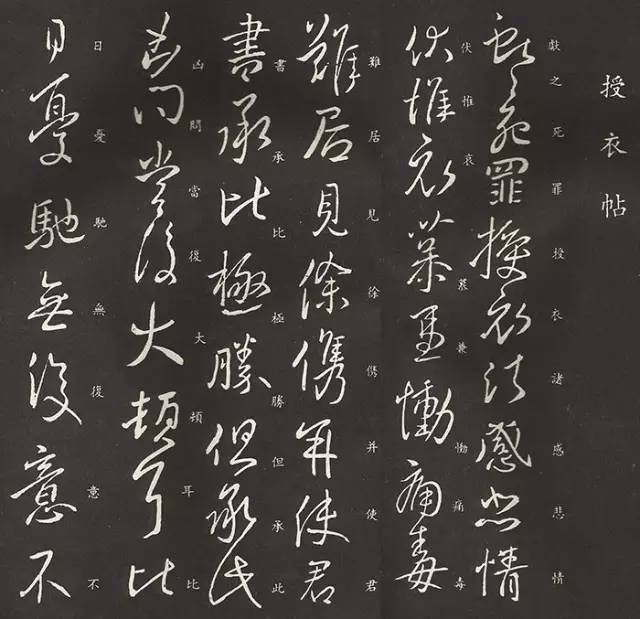

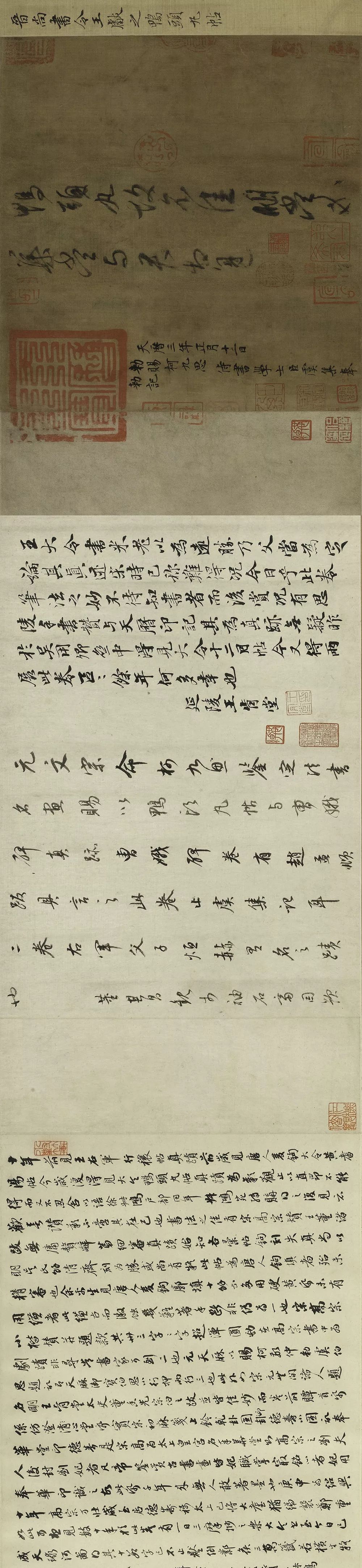

王獻之行草書法名作《鴨頭丸帖》,真跡現存上海博物館。絹本,縱26.1厘米,橫26.9厘米,兩行15字,系王獻之給友人的便札。帖文:“鴨頭丸,故不佳。明當必集,當與君相見。”此帖用墨枯潤有致,全帖蘸墨兩次,一次一句,墨色都由潤而枯,由濃而淡,墨色分明,展現出全帖的節奏起伏和氣韻自然變化。用筆開拓跌宕,情馳神縱,流美清秀,無塵俗之氣。明末清初的書畫鑒藏大家吳其貞稱此帖“書法雅正,雄秀驚人,得天然妙趣,為無上神品也”。

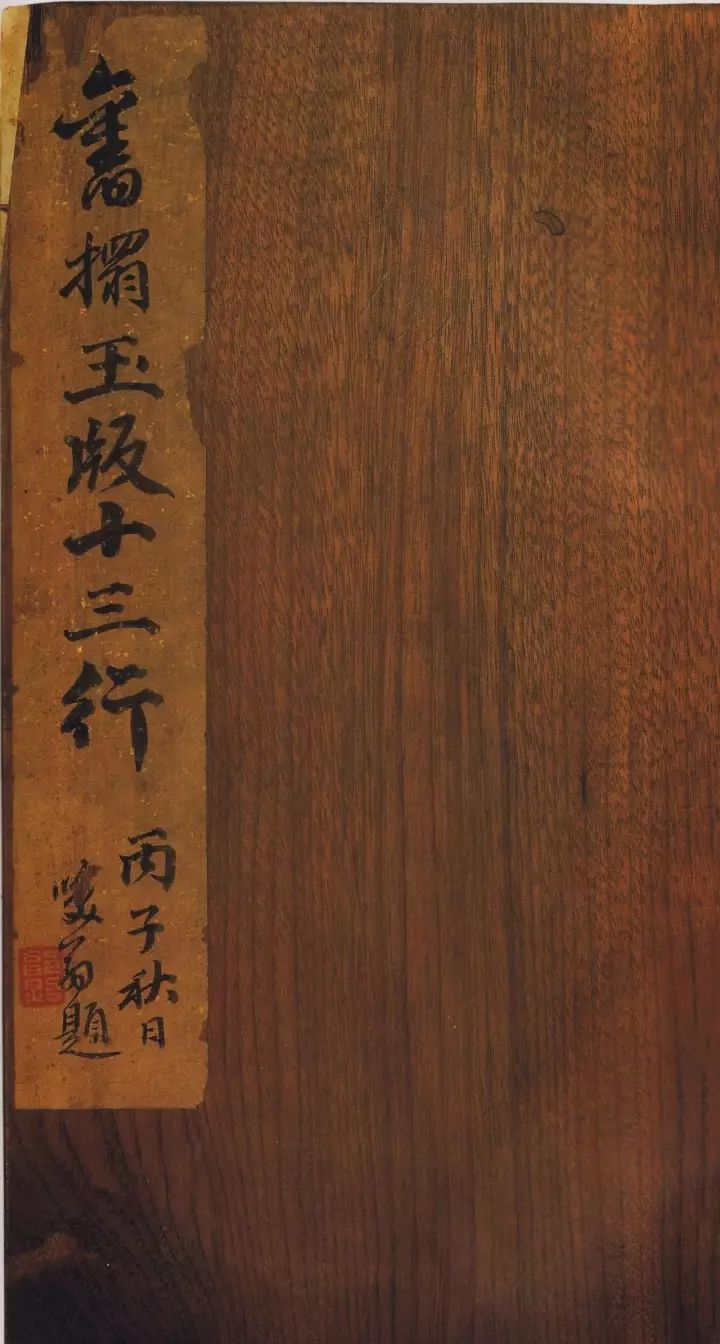

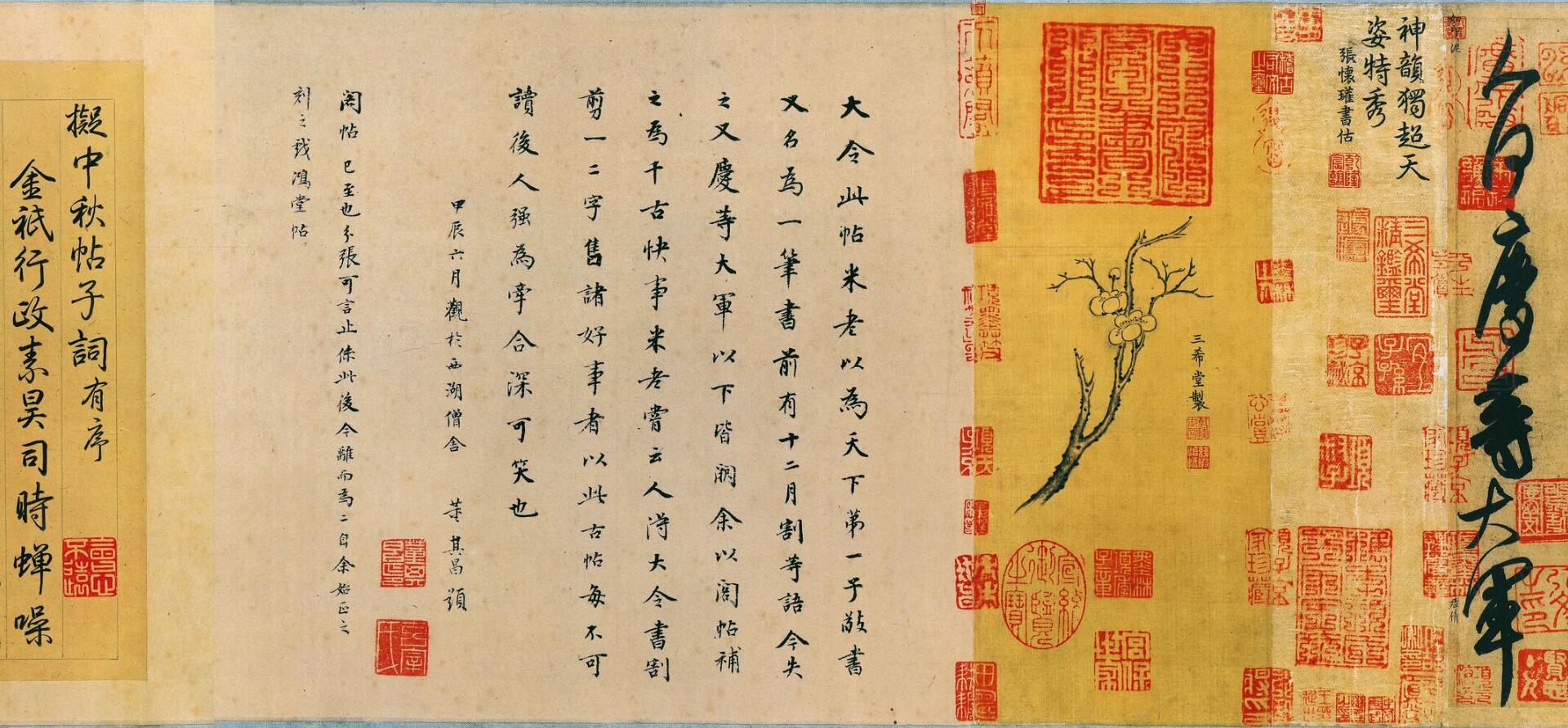

王獻之(公元344—386年),為王羲之第七子,東晉書法家,字子敬,會稽山陰(今浙江紹興)人,官至中書令。他幼時從父學習書藝,得到悉心傳授,奠定堅實基礎,顯露超人才華。后來他取法張芝,博采眾家之長、兼善諸體之美,別創新法,自創一格,與父齊名,人稱“二王”,贏得了與其父并列的藝術地位和聲望。他的書法,兼精楷、行、草、隸各體,尤以行草擅名,“稿行之草”的行草是其獨創的書體。他的楷書以《洛神賦十三行》為代表,行書以《鴨頭丸帖》最著名,草書名作《中秋帖》列為清內府“三希帖”之一。可惜天妒英才,42歲就因病早逝。

因唐太宗貶獻之而不購求其書作,王獻之傳世遺墨很少,遠不如王羲之。宋初書法,并舉“二王”,太宗趙光義留意翰墨,購募古先帝王名臣墨跡,命摹刻10卷《淳化閣帖》賜眾臣。《淳化閣帖》中有一半是“二王”的作品,其中王獻之書作有50多件。北宋宣和年間,宋徽宗雅好王獻之書法,《宣和書譜》所收王獻之書跡增至80余件。可惜這些墨跡本絕大多數沒有保存下來,僅存的墨跡本不逾7件,而且都是摹本。好在歷代刻帖還保留著一些真跡刻本,給后人學習了解王獻之書法留下寶貴資料。歷史上曾有人認為《鴨頭丸帖》為王羲之所作,今人大都認為應是王獻之所書。此帖有宋徽宗“宣和”、“政和”印,是流傳有序的王獻之作品

整卷欣賞