大小:

下載:333次

分類:王獻之

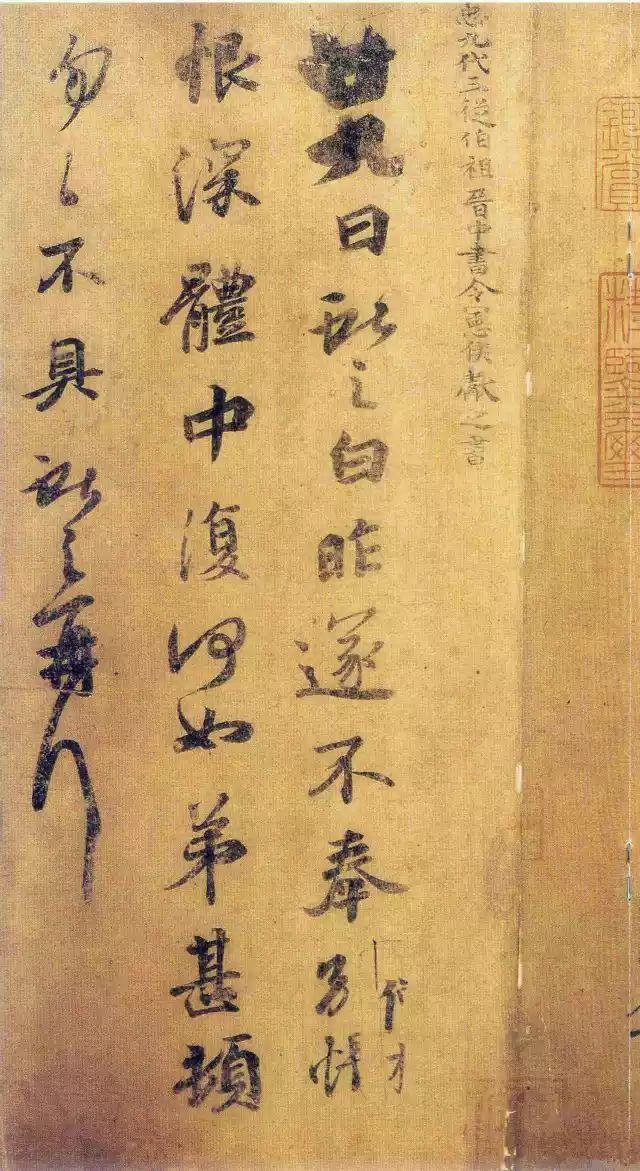

王獻之《廿九日帖》書法作品欣賞

- 支 持:

- 分 類:王獻之

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:333次

- 發 布:2023-06-02 09:11:00

手機掃碼免費下載

糾錯留言#王獻之《廿九日帖》書法作品欣賞簡介

《廿九日帖》

名稱:廿九日帖

作者:王獻之

時代:東晉

書體:行楷

摹搨:唐代

材質:硬黃紙墨跡

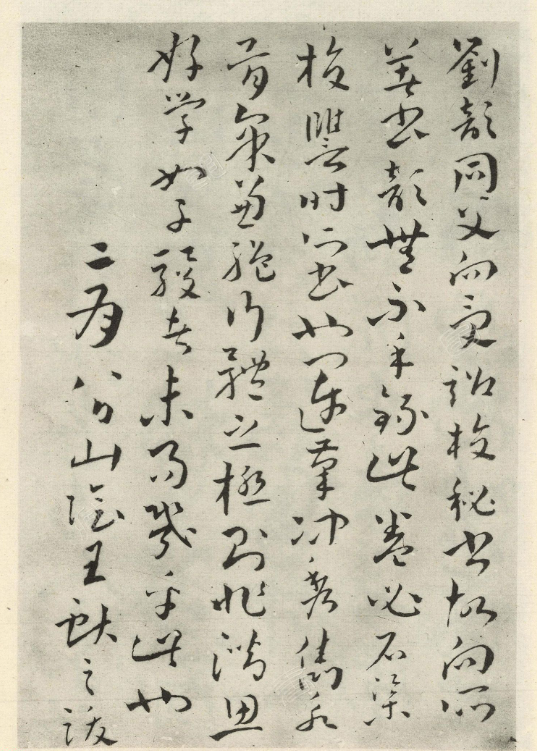

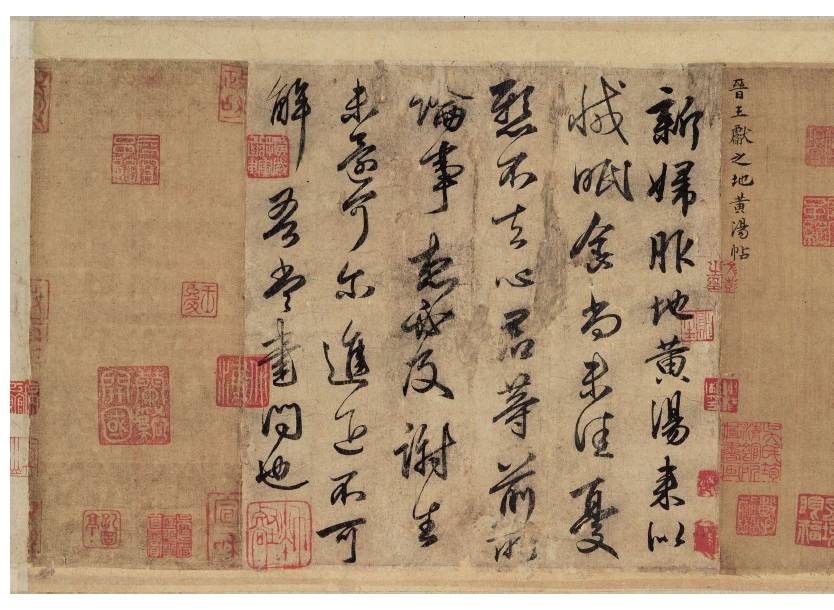

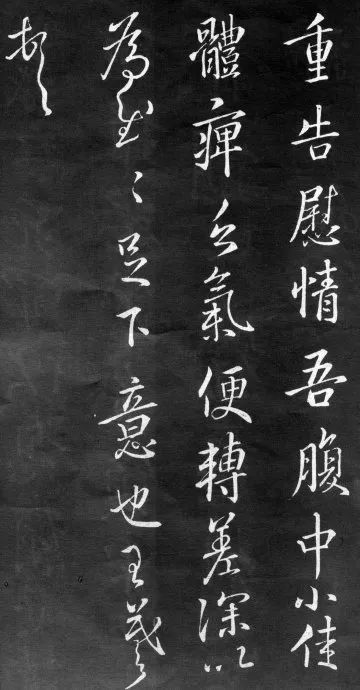

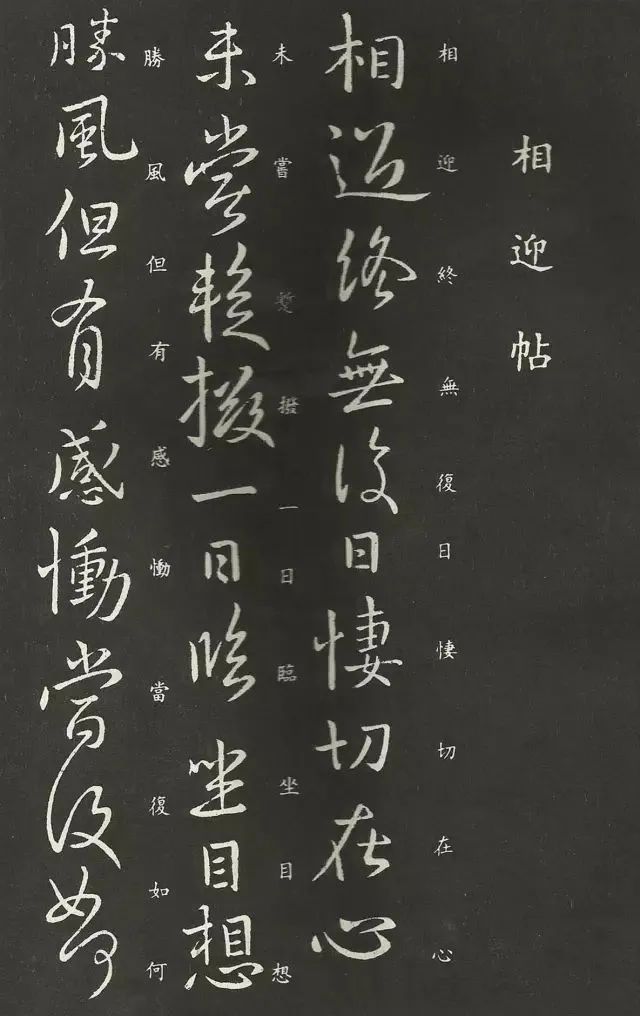

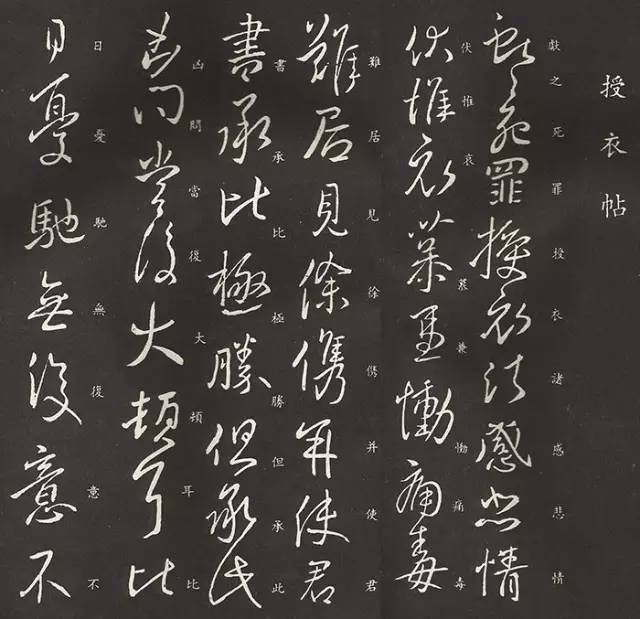

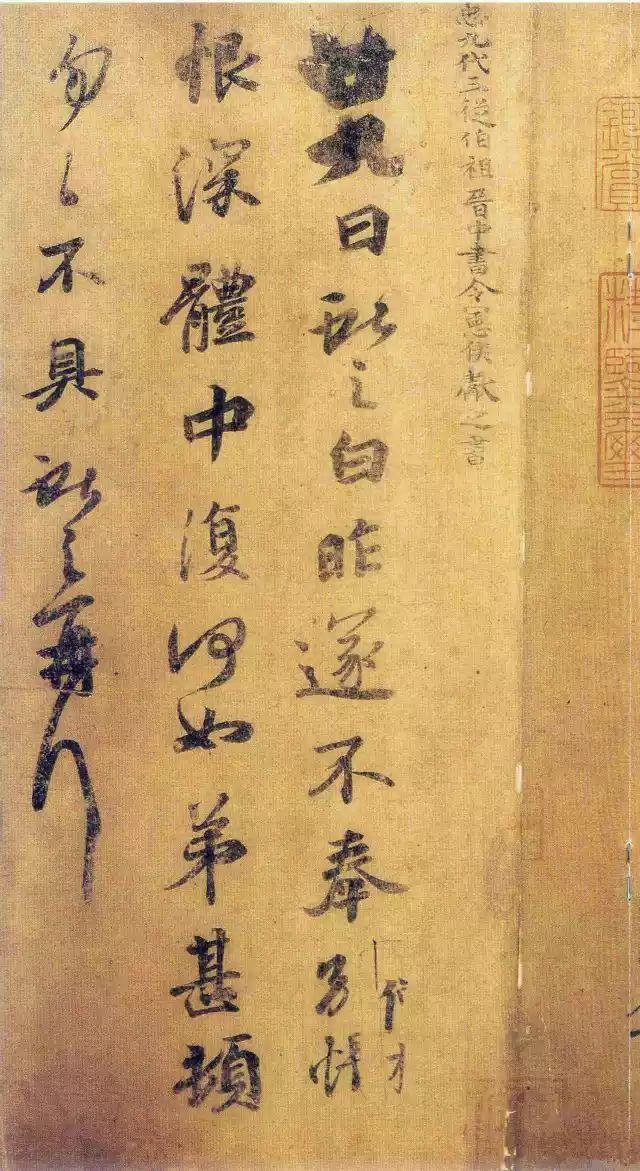

《廿九日帖》是東晉王獻之致其一位同輩兄長的信札,信中所寫是王獻之為自己未能送別而致歉,并問對方身體狀況的內容。行楷書,3行,30字,唐人摹本。縱26厘米,橫11厘米。收藏于遼寧省博物館。

原文

廿九日獻之白:昨遂不奉別,悵恨深。體中復何如。弟甚頓勿勿,不具。獻之再拜。

大意

二十九日獻之拜上:昨日竟沒有同你話別,很是悵然和慚愧。你近來身體恢復如何。我則很乏頓,匆忙間就不再敘了。獻之再拜。

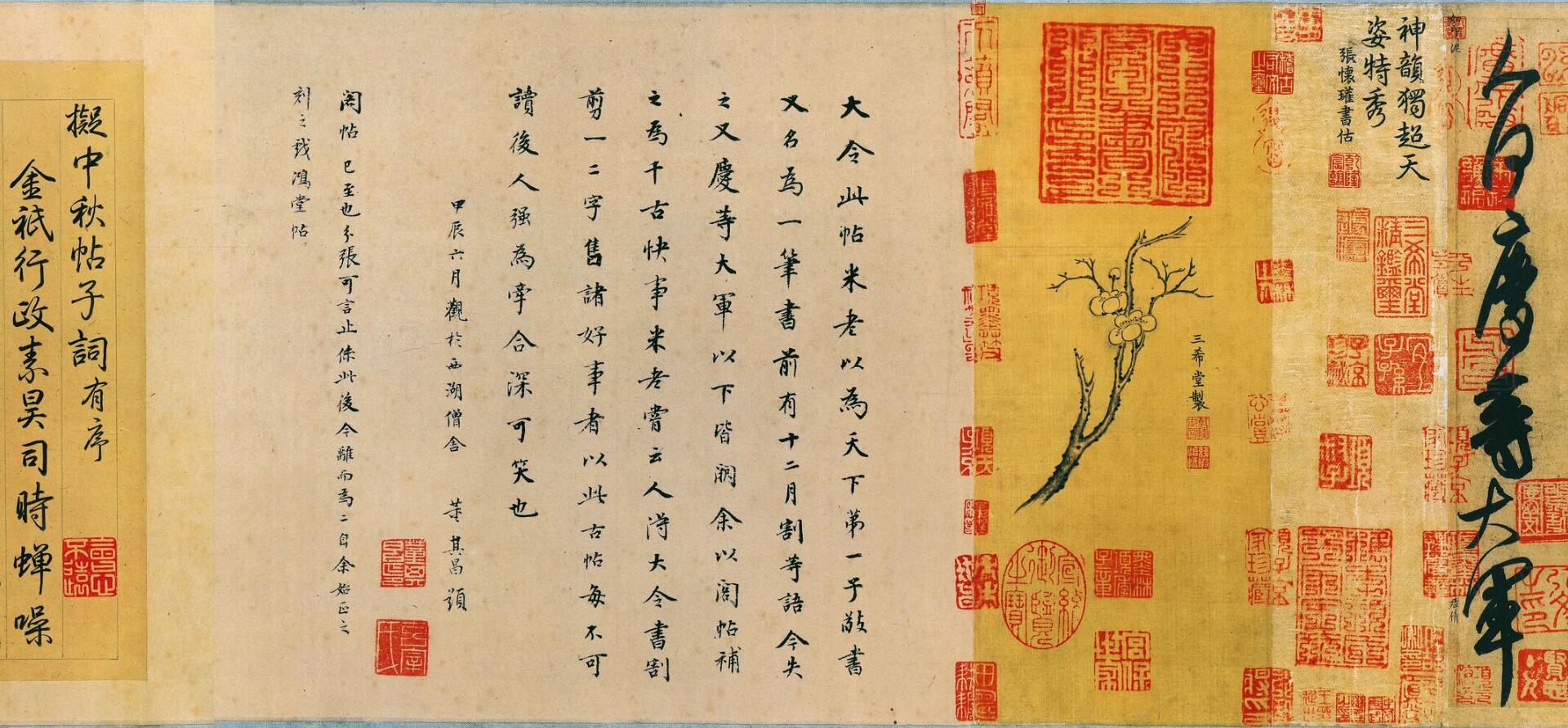

王獻之(344—386)東晉書法家。字子敬。原籍瑯邪臨沂(今屬山東),出生于會稽山陰(今浙江紹興)。王羲之第七子。官至中書令,人稱王大令。工書,兼精諸體,尤以行草善名。在繼承張芝、王羲之的基礎上,進一步改變當時古拙的書風,有“破體”之稱。與王羲之并稱“二王”。存世墨跡有行書《鴨頭丸帖》,小楷刻本有《洛神賦十三行》。其正、行、草書帖札,散見于宋人所刻叢帖中。

《廿九日帖》為王獻之早期行書作品,師承來路十分清晰。字形偏于扁方形,橫向取勢,且掠畫多為隸法,用筆含蓄深沉,點畫厚樸,近鐘繇與王羲之早期書風。有的字近楷書,如“日”“白”“昨”“中”等;有的字是草書,如“何如”“獻之再拜”。楷、行、草共處一紙,自然、協調,毫無牽強之感。結體端正嚴整,并在方正的均勢中加入欹側、高低、長短的變化,增強了字的動感。行筆勁健有力,洗練沉穩,筆畫間提按轉折比較明顯。其中楷體字“日”“白”“中”等轉折處多用方筆,很接近后來的北碑。清代楊守敬《激素飛清閣評帖記》曰:《廿九日帖》,“唐摹,載《萬歲通天帖》中。香光(董其昌)謂東坡學王僧虔而不悟去學大令。是帖馮氏《快雪堂》亦刻之,而與《萬歲通天》稍有不同,亦佳甚。豈別有真跡傳世耶!”

《廿九日帖》展現了王獻之新創書體“破體書”(大令體)的書風。除《洛神賦十三行》外,王獻之的流傳書法作品多為行草書,此帖有些字接近楷書,尤其難能可貴。世傳王氏父子(王羲之、王獻之)真跡,當推此帖為冠。