大小:

下載:327次

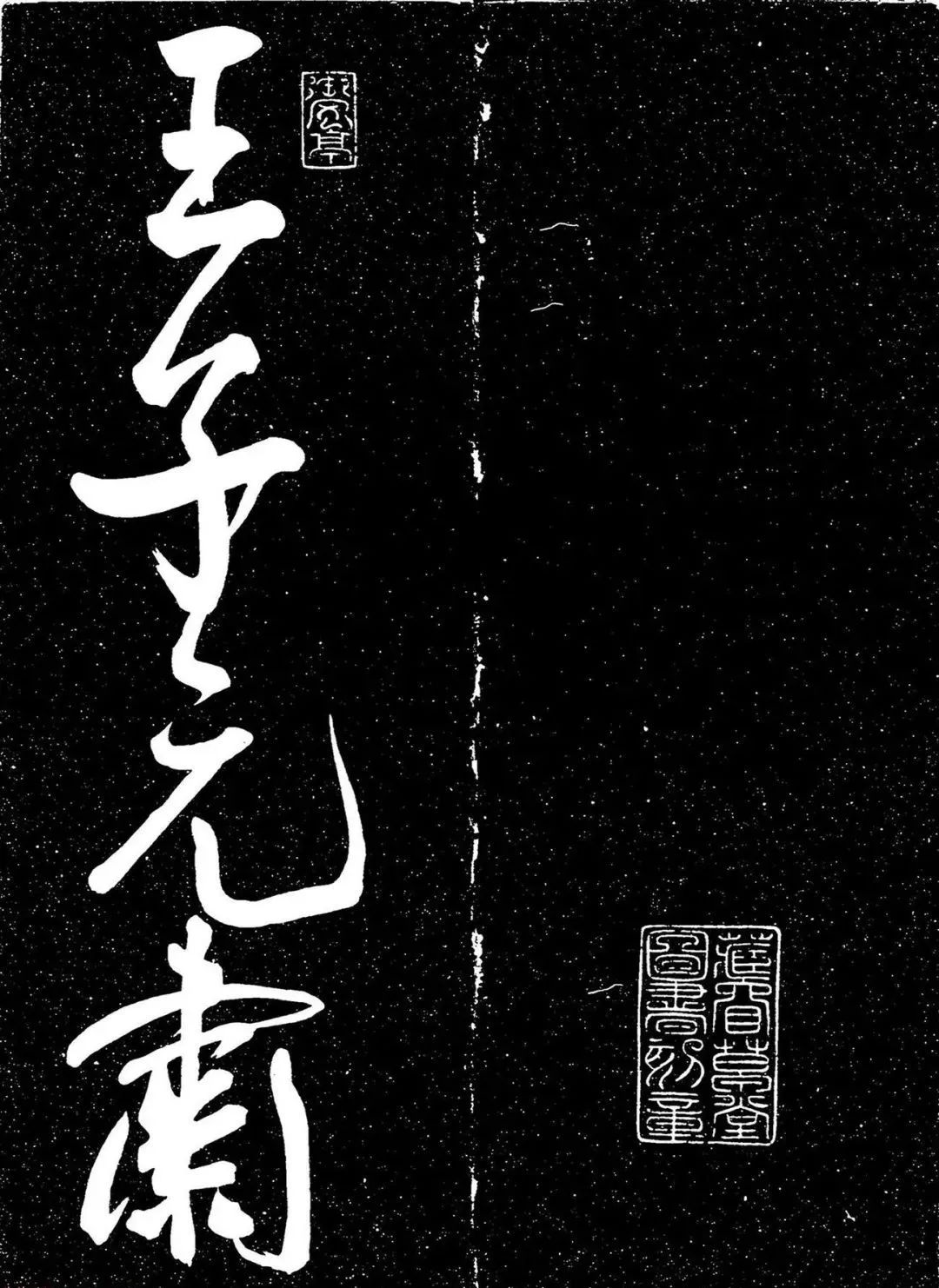

分類:王寵

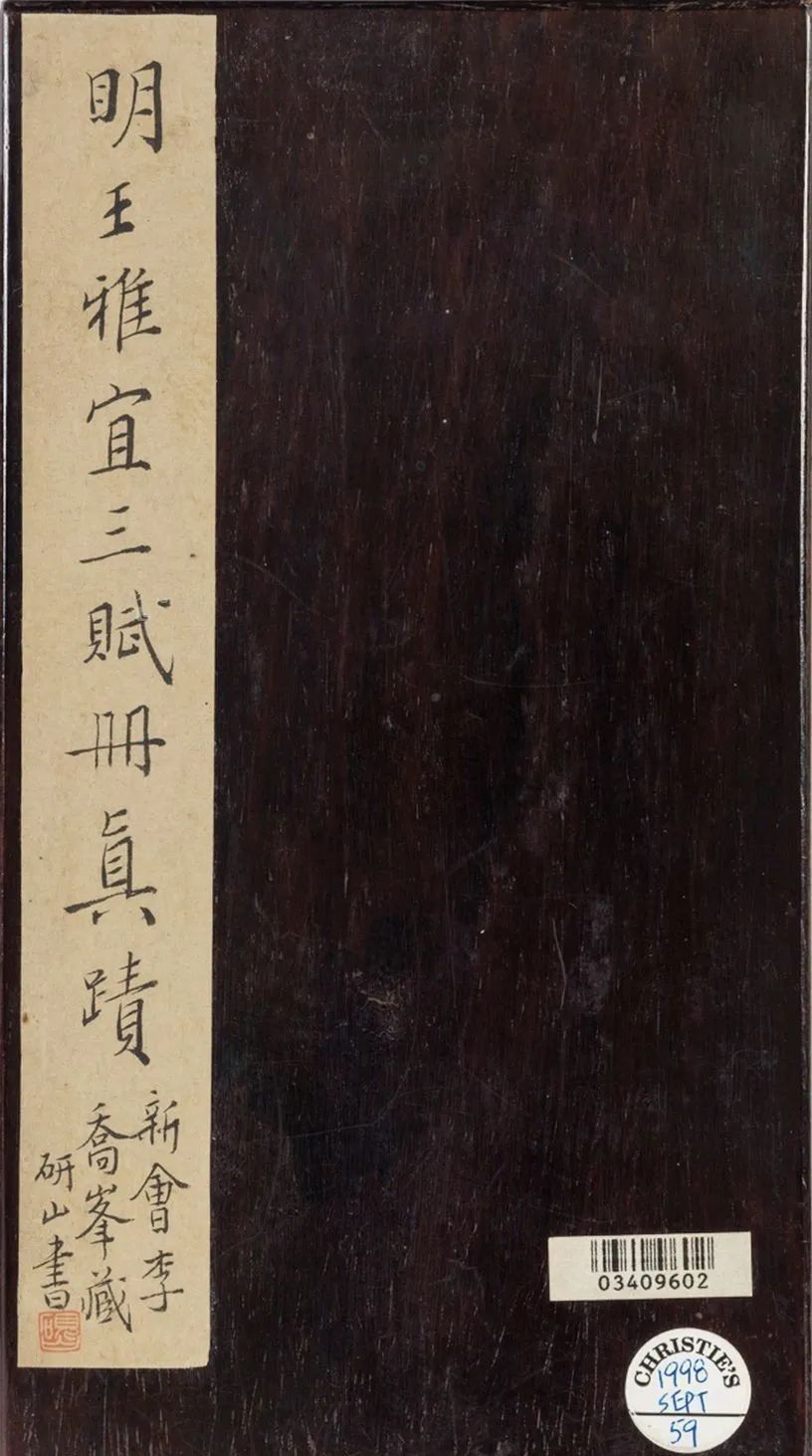

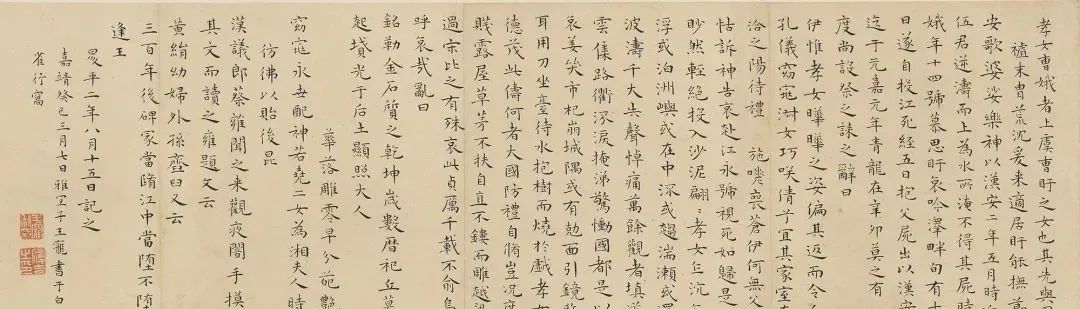

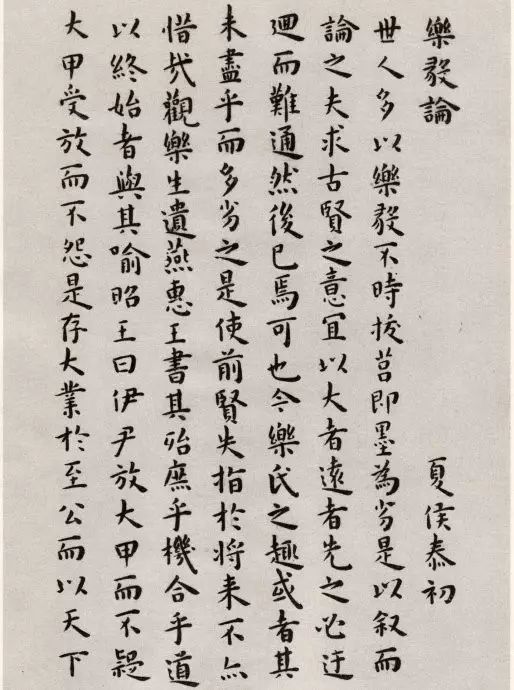

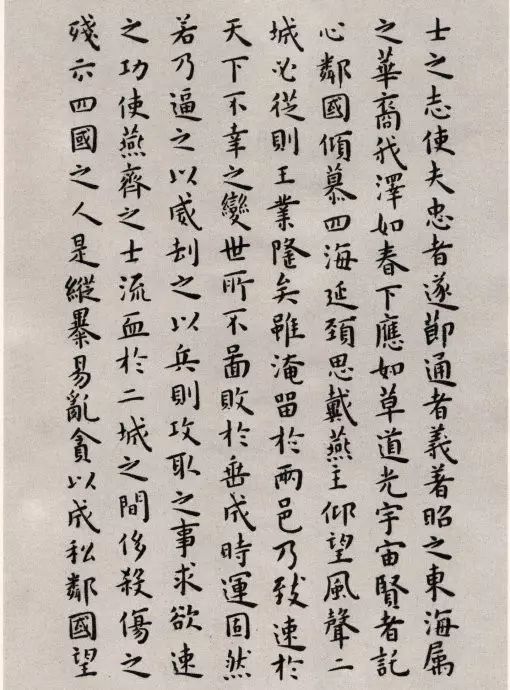

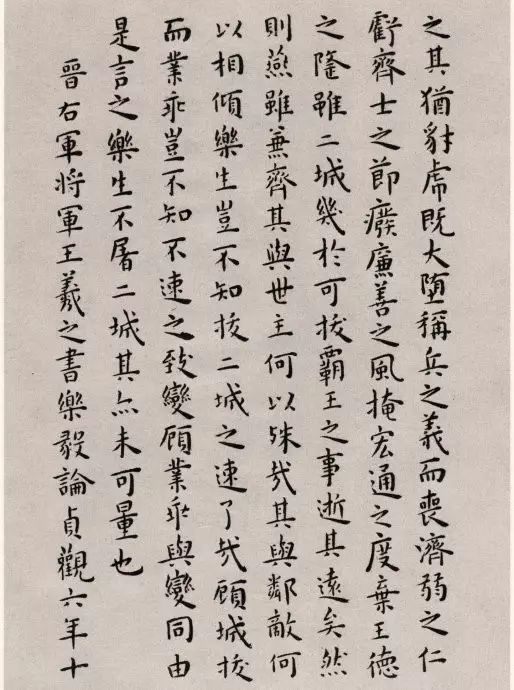

明代王寵楷書欣賞臨《樂毅論》

- 支 持:

- 分 類:王寵

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:327次

- 發(fā) 布:2023-08-29 09:40:42

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯留言#明代王寵楷書欣賞臨《樂毅論》簡介

《樂毅論》是三國時(shí)期魏夏侯玄(泰初)撰寫的一篇文章,文中論述的是戰(zhàn)國時(shí)代燕國名將樂毅及其征討各國之事。

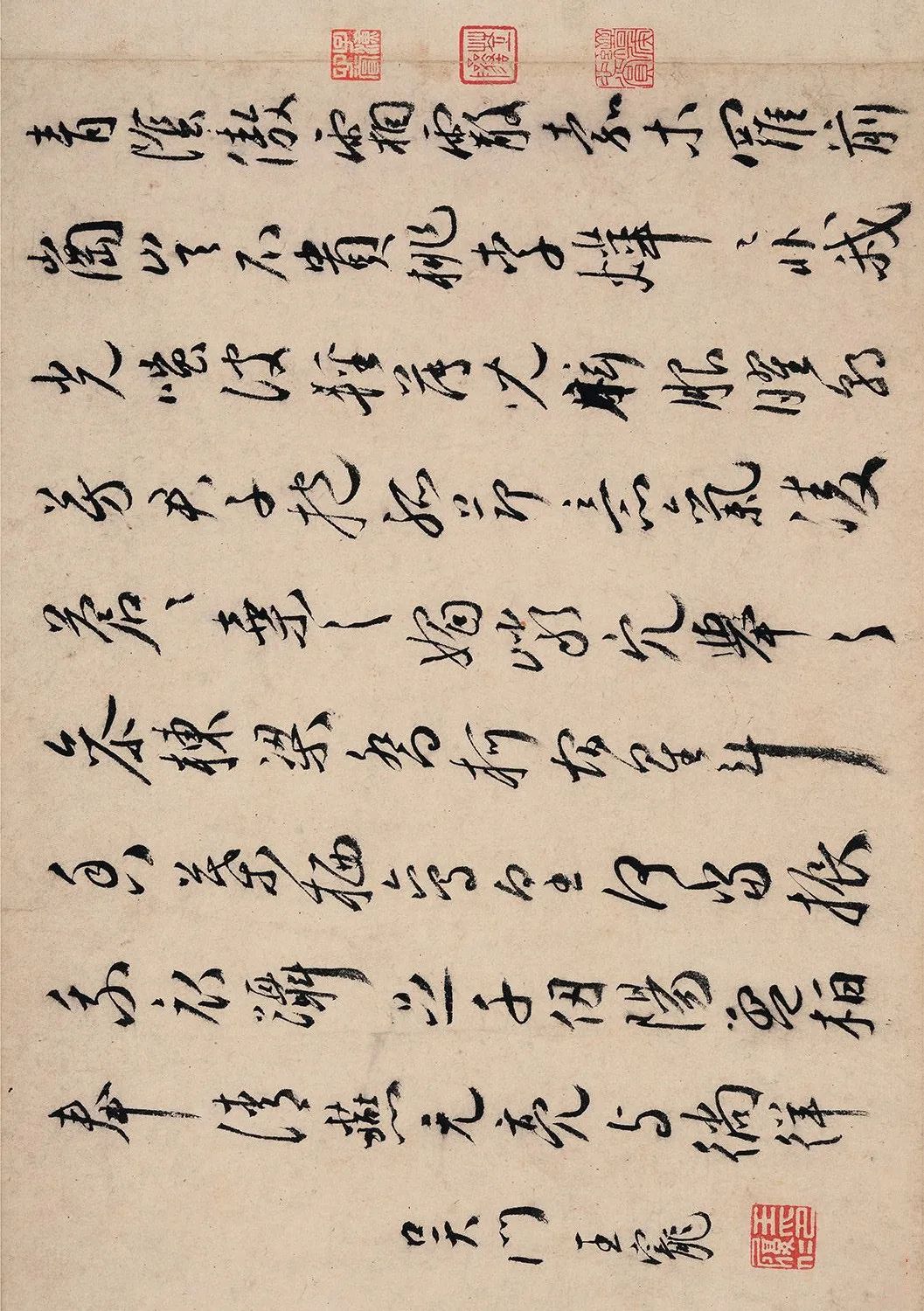

王羲之傳世小楷有多種,如《太師箴》、《黃庭經(jīng)》《東方朔畫贊》等,而《樂毅論》為其 小楷代表作。歷代名家如智永、褚遂良和清代錢泳都對此帖贊不絕口,推為上乘。黃庭堅(jiān)甚至還專門作詩題詠此帖:“小字莫作癡凍蠅,《樂毅論》勝《遺教經(jīng)》。”可見《樂毅論》在歷代書家心中地位之高。

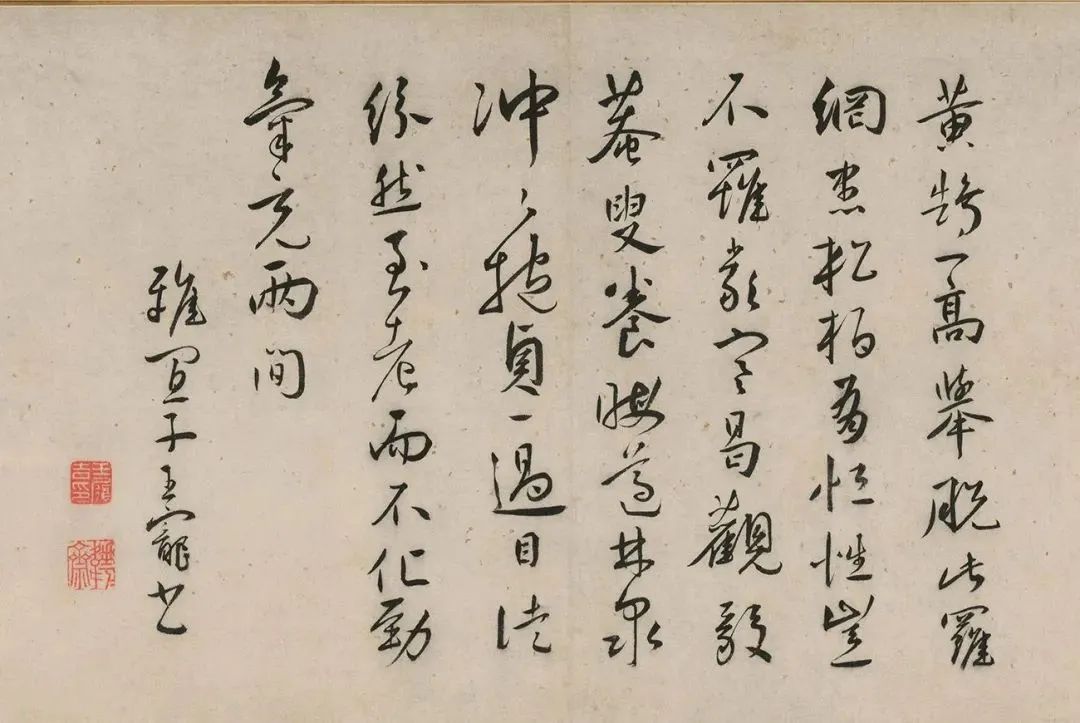

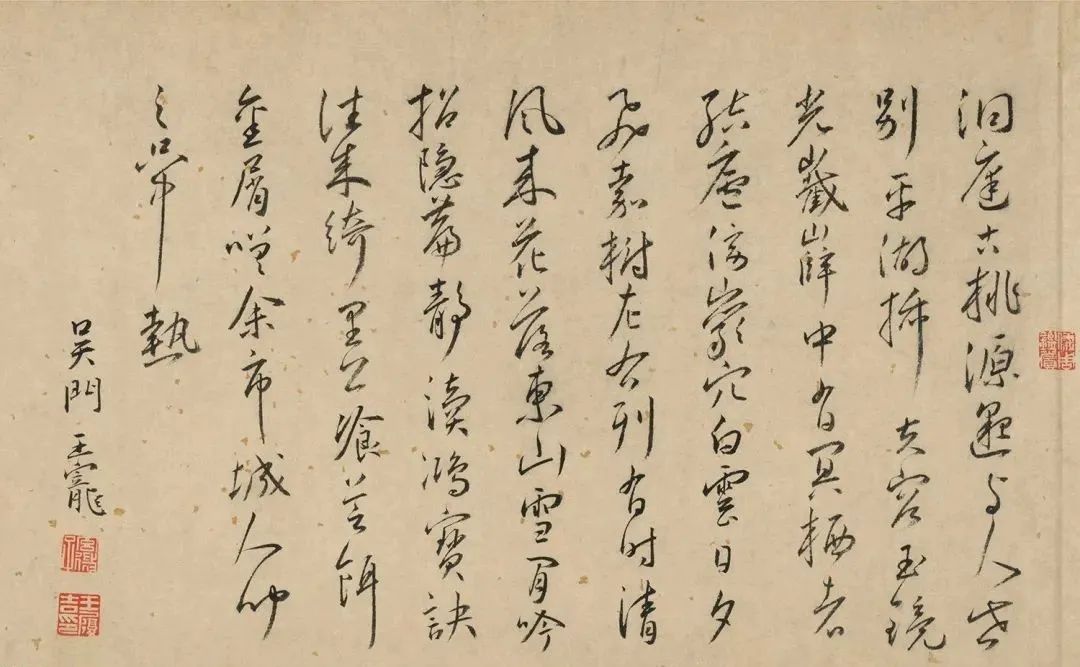

《樂毅論》摒棄鐘繇小楷的古拙樸茂之氣,厘添爽利清剛之容;于遒勁之中不失婉媚,端莊之中不失姿態(tài);意境高遠(yuǎn),靜氣迎人,正所謂“不激不厲,而風(fēng)規(guī)自遠(yuǎn)”;《樂毅論》是學(xué)習(xí)小楷的上乘法帖,從其學(xué)起,定能獲益匪淺。

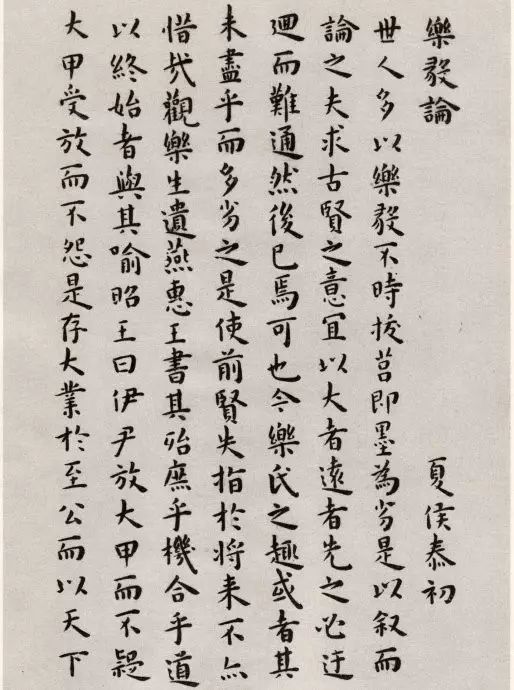

也許是刻本的原因?qū)е戮€條筆劃粗拙雍容,似乎不經(jīng)意間平添了稚拙之趣。但細(xì)細(xì)品味,也不難發(fā)現(xiàn)其中“輕如蟬翼”的筆意,如第二行“人”、第三行“之”和第四行“遠(yuǎn)”的捺筆。結(jié)構(gòu)上正斜得當(dāng),以左收右放為主,正好體現(xiàn)了晉人書寫的結(jié)字規(guī)律,古意盎然。章法上,縱有列,橫無行,行間疏朗,字距稍密,字形或大或小,或扁或長,自然逸宕,奇趣橫生,讓人愛不釋手。

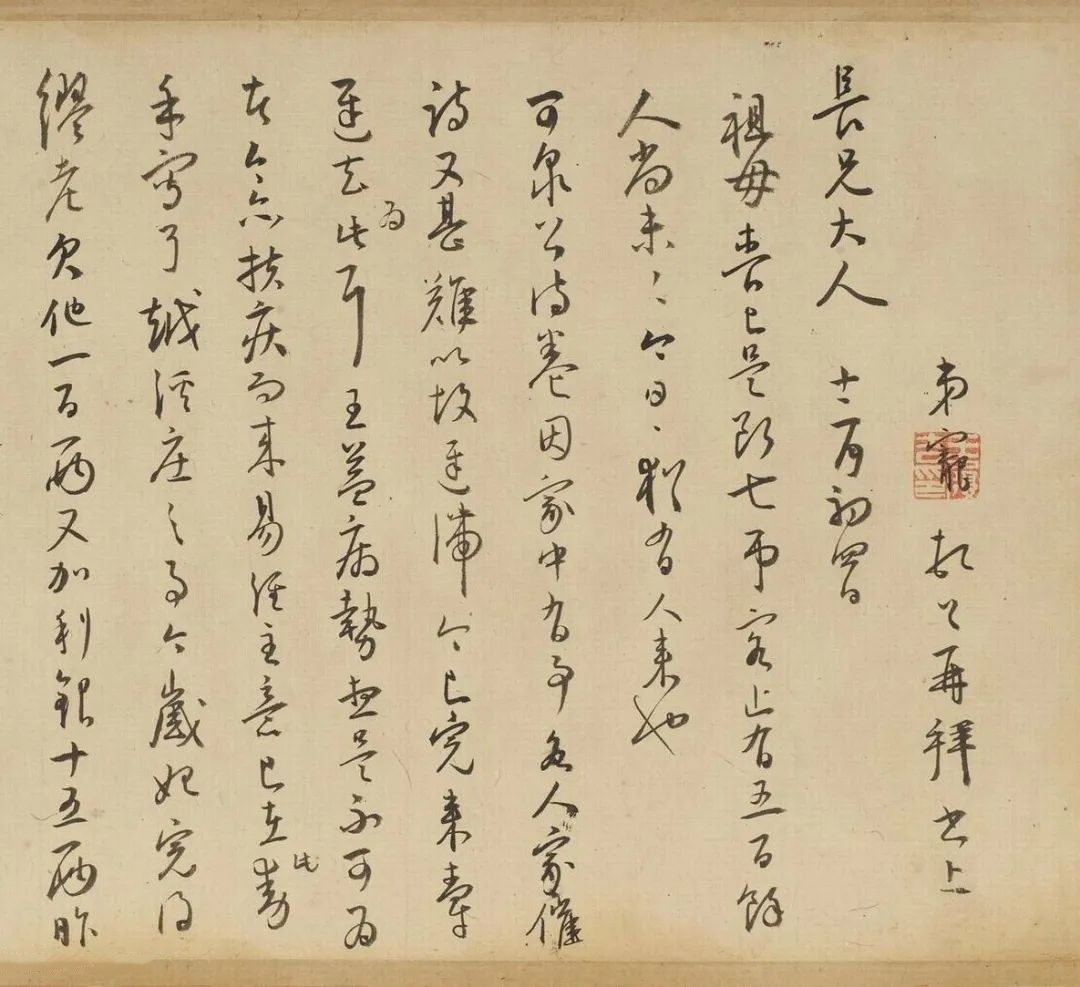

【1】《樂毅論》夏侯泰初;世人多以樂毅不時(shí)拔莒即墨為劣是以敘而論之。夫求古賢之意,宜以大者遠(yuǎn)者先之,必迂廻而難通,然后已焉可也,今樂氏之趣或者其未盡乎,而多劣之。是使前賢失指于將來不亦惜哉,觀樂生遺燕惠王書,其殆庶乎機(jī),合乎道以終始者與,其喻昭王曰:伊尹放太甲而不疑,太甲受放而不怨,是存大業(yè)于至公,而以天下

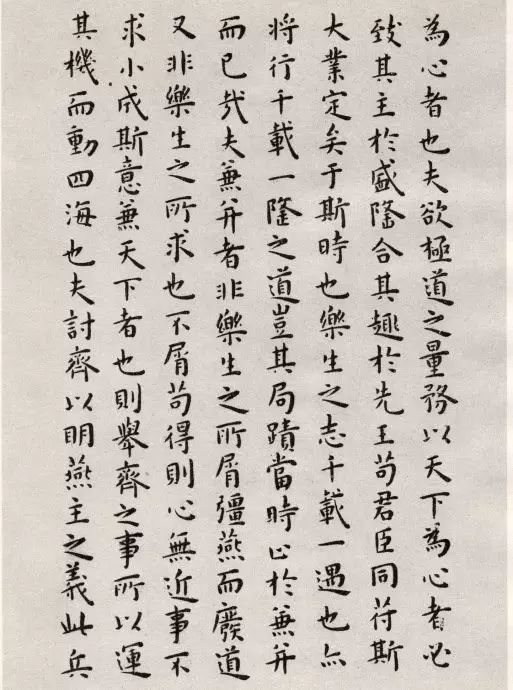

【2】為心者也,夫欲極道之量,務(wù)以天下為心者,必致其主於盛隆,合其趣於先王,茍君臣同符,斯大業(yè)定矣。于斯時(shí)也,樂生之志,千載一遇也,亦將行千載一隆之道,豈其當(dāng)時(shí),止於兼并而已哉,夫兼并者非樂生之所屑,強(qiáng)燕而廢道,又非樂生之所求也。不屑茍得則心無近事,不求小成,斯意兼天下者也。則舉齊之事,所以運(yùn)其機(jī)而動四海也,夫討齊以明燕主之義,此兵

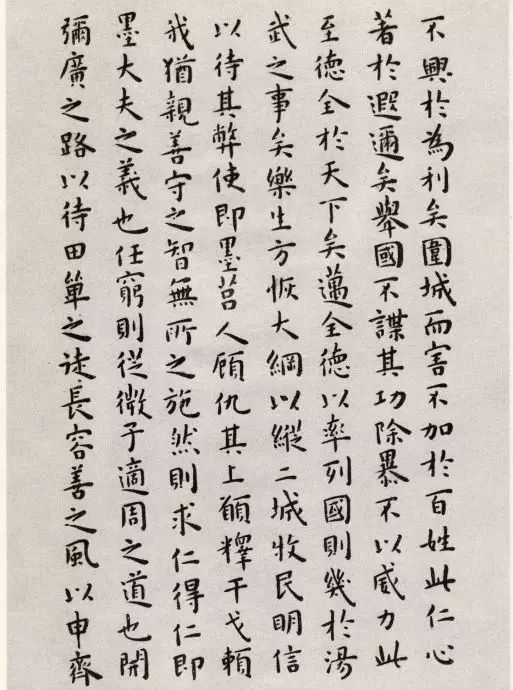

【3】不興于為利矣。圍城而害不加於百姓,此仁心著於遐邇矣,舉國不謀其功,除暴不以威力,此至德令於天下矣;邁令德以率列國,則幾於湯武之事矣,樂生方恢大綱,以縱二城,牧民明信,以待其弊,使即墨莒人,顧仇其上,愿釋干戈,賴我猶親,善守之智,無所之施,然則求仁得仁,即墨大夫之義也,任窮則從,微子適周之道也,開彌廣之路,以待田單之徒,長容善之風(fēng),以申齊

【4】士之志。使夫忠者遂節(jié),通者義著,昭之東海,屬之華裔。我澤如春,下應(yīng)如草,道光宇宙,賢者托心,鄰國傾慕,四海延頸,思戴燕主,仰望風(fēng)聲,二城必從,則王業(yè)隆矣,雖淹留於兩邑,乃致速於天下,不幸之變,世所不圖,敗於垂成,時(shí)運(yùn)固然,若乃逼之以威,劫之以兵,則攻取之事,求欲速之功,使燕齊之士流血于二城之間,侈殺傷之殘,示四國之人,是縱暴易亂,貪以成私,鄰國望

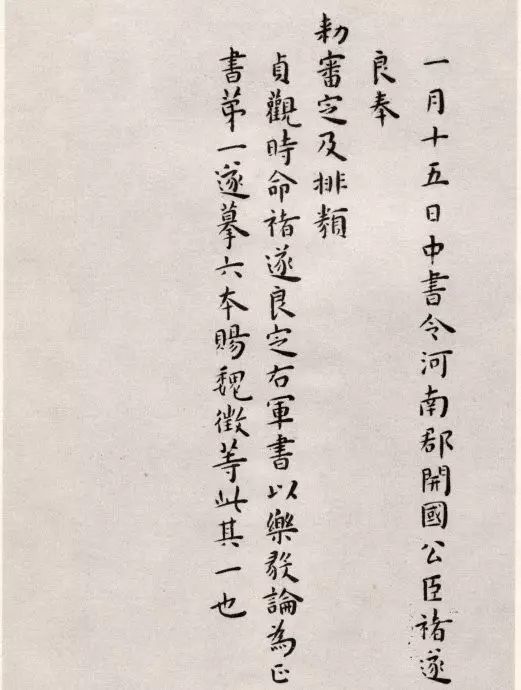

【6】之,其猶犲虎。既大墮稱兵之義,而喪濟(jì)弱之仁,虧齊士之節(jié),廢廉善之風(fēng),掩宏通之度,棄王德之隆,雖二城幾于可拔,覇王之事,逝其遠(yuǎn)矣。然則燕雖兼齊,其與世主,何以殊哉?其與鄰敵,何以相傾?樂生豈不知拔二城之速了哉?顧城拔而業(yè)乖,豈不知不速之致變(哉),顧業(yè)乖與變同,由是言之,樂生之不屠二城,其亦未可量也。晉右將軍王羲之書樂毅論貞觀六年十

【6】一月十五日中書令河南郡開國公臣褚遂良奉。