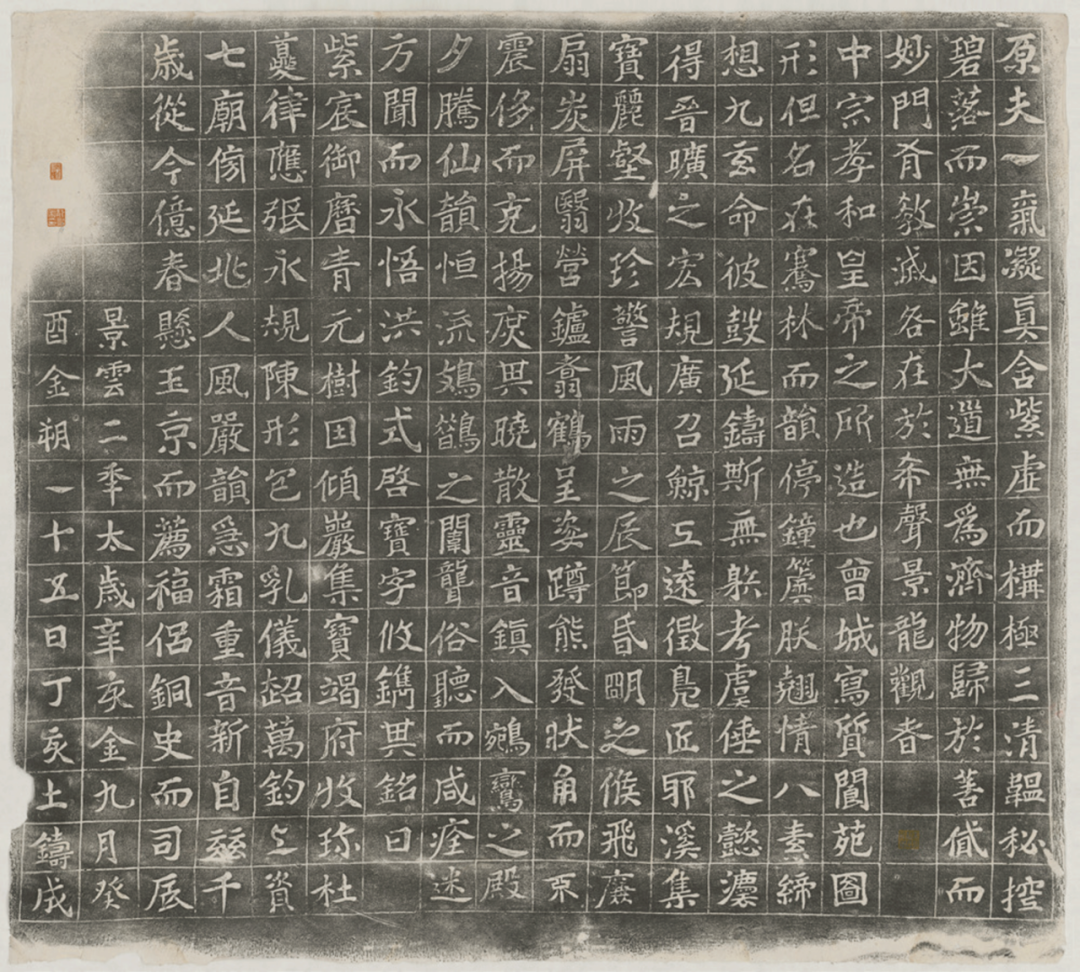

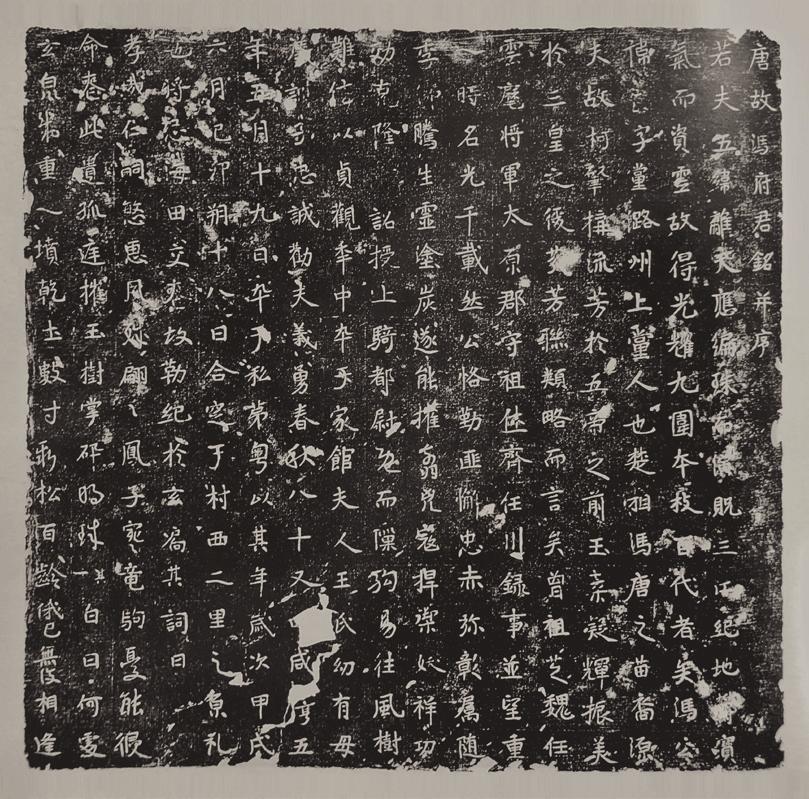

景云鐘因鑄成于唐景云二年(711)而得名,現(xiàn)藏西安碑林博物館。鐘為銅、錫合金,重約六噸,口沿為六角弧形,頂端置“蒲牢”鈕,中下段正面鑄有銘文共十八行,二百九十二字,由唐睿宗李旦撰文并書。銘文內(nèi)容大致可分為“道教一些神秘的意識和景龍觀的來歷”、景云鐘的制作過程及銘詞三個部分。曾因此鐘放置于唐代長安城景龍觀鐘樓,古代著錄多稱為《景龍觀鐘銘》(以下簡稱鐘銘)。《述書賦注》說唐睿宗書作“規(guī)模尚古”;《石墨鐫華》形容此銘“奇?zhèn)タ捎^”;紹基《東州草堂文鈔》說鐘銘乃睿宗代表作,更是視其為“唐跡中難得之品”;《大瓢偶筆》又謂此銘“古奧渾厚絕非他碑可及”;劉熙載《藝概》則注意到,此銘體雜糅,乃效東魏《李鐘璇修孔子廟碑》與隋《曹子建碑》,但“頗能節(jié)之以禮”。最有意思的是《鐵函齋書跋》說此書“沉郁古奧,為東坡之祖”;郭尚先認(rèn)為此“以分隸為真書”且“氣象雍穆”。由此可見,歷代學(xué)者對此銘的書寫多持肯定態(tài)度,也給他們留下了“古奧”“雍穆”的印象。1《新唐書》也曾載,唐睿宗“溫恭好學(xué),通詁訓(xùn),工草隸書”2,他可以說是唐代帝王中的善書者了。其見之于世的書跡不多,除鐘銘外,尚有《武士彟碑》、《順陵碑》《武后述志碑》(另稱《升中述志碑》3)、《孔子廟堂碑額》等可從文獻(xiàn)記載中見知。其中《順陵碑》原石先被萬歷乙卯(1615)一場地震所斷,后又被用作修砌河岸的石料,幸有明中葉未毀前拓本傳世,為我們保存了較為完整的唐睿宗書跡面貌。4相比《順陵碑》而言,對鐘銘的研究和關(guān)注則可謂寡見。長期以來,除少量的古代著錄和簡略的風(fēng)格敘述外,對其書寫及相關(guān)問題尤乏深入研究。5筆者因偶然的機(jī)遇,開始對鐘銘有所關(guān)注,并對其書寫風(fēng)格及歷史背景饒有興味,覺得與鐘銘相關(guān)的一些具體問題應(yīng)當(dāng)還有余話可說,所以不揣淺陋,擬述淺識。

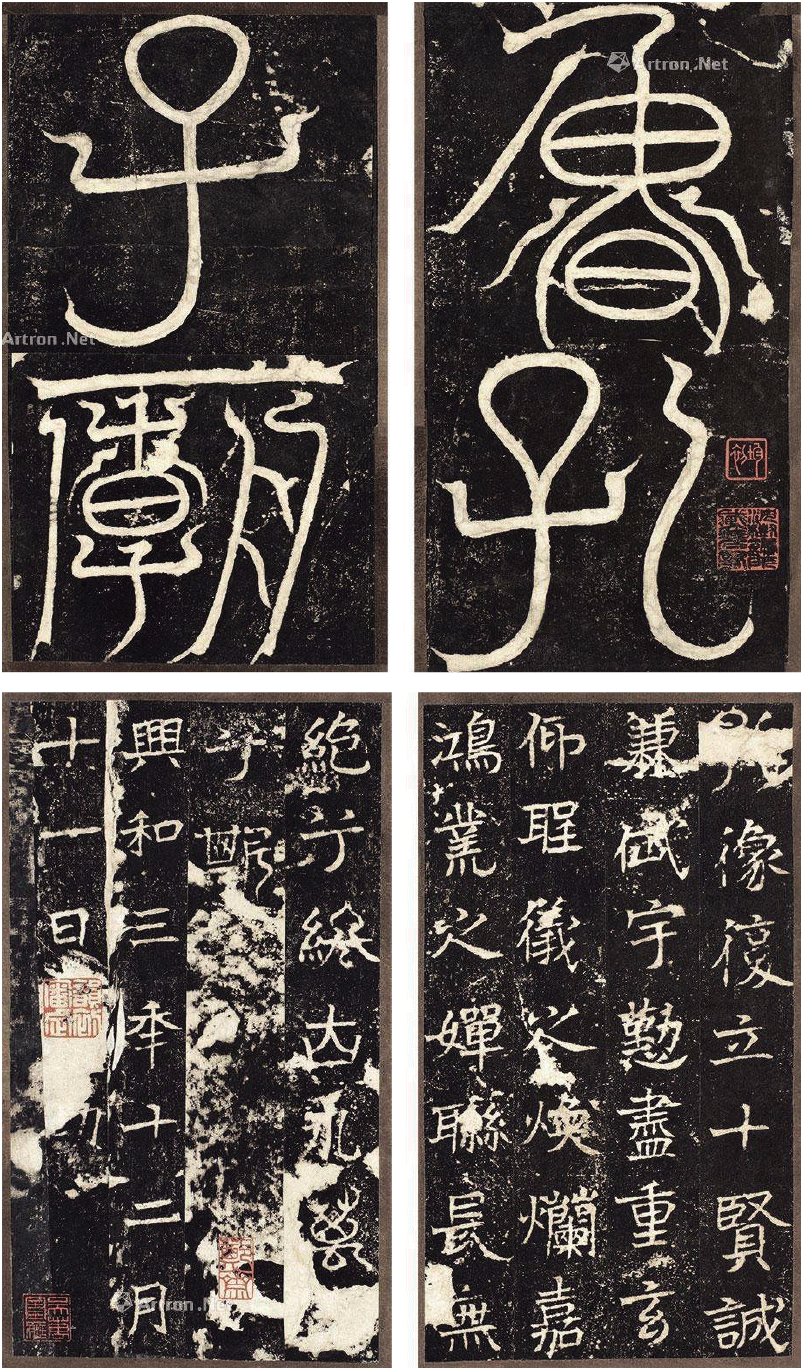

=01=鏡堂藏《景云鐘銘》拓片

就已有的著錄和評述來看,對于此碑之書寫問題的關(guān)心大多集中于明清兩代,查宋元文獻(xiàn),少有述及。《山右叢書》初編載乾隆四十三年,汪日炎校刊都穆《金薤琳瑯》二十卷,另附宋振譽(yù)《補(bǔ)遺》一卷6,此卷內(nèi)容主體為“乾隆六年杭郡宋振譽(yù)補(bǔ)其家之所藏”,其中就有《唐景龍觀鐘銘》一篇,后有跋語道:

右銘字正書而稍兼篆隸,奇?zhèn)タ捎^。鐘今在陜省城鐘樓,拓之甚難,故都工不及收也。7

都氏著作因何未收此拓,且世間流傳極少,宋振譽(yù)的解釋是:鐘樓高而不便拓取。關(guān)于這個問題,后世題跋多有述及,景云鐘自明代洪武年間移置迎祥觀鐘樓,懸于十丈之高,自然不便捶拓者操作。又有一說,鐘樓近鄰臬司,衙門“恐拓印者下窺官舍”8,索性禁止登樓。時日既久,鐘銘逐漸被人淡忘而敷上一層神秘色彩。當(dāng)時普遍認(rèn)為,鐘銘拓本有“鎮(zhèn)邪”之功,尤其朱拓本,可以避水火、怪風(fēng)9。可以說,從世俗角度而言,“其辭典雅可誦”的文辭,“古秀圓勁,寓篆隸于楷法”10的獨(dú)特書寫并不重要。鐘銘拓本在晚明以來才開始逐漸傳播,且朱拓本尤為收藏者熱衷,最初的原因是景云鐘”的宗教性質(zhì)比較符合民間的需要,其次當(dāng)是椎拓條件的改變。王翰章《景云鐘的鑄造技術(shù)及其銘文考釋》及羅宏才《唐景云鐘諸種拓本與相關(guān)問題考論》等少數(shù)關(guān)于鐘銘的研究成果,對鐘銘的基礎(chǔ)信息及拓本流傳等問題做了詳盡考述,為我們研究鐘銘的書寫提供了重要的基礎(chǔ)11,而鐘銘本身的歷史及其書寫中所隱含的意蘊(yùn)尚待深入挖掘。

一

關(guān)于鐘銘的書寫者,似乎少有人質(zhì)疑。日本學(xué)者足立喜六認(rèn)為鐘銘雖沒有明確署名,但依前說,基本可以確定為唐睿宗御書親筆:

銘文中有“朕翹情八素”的句子,文末的紀(jì)年為景云二年(711)。與睿宗御書的《孔子廟堂碑》及《順陵碑》額比較,其字體完全相同。因此斷定此銘為睿宗御書,這一點(diǎn)前人已有定論。12

雖然銘文中有“朕翹情八素”這樣明確的主語,但也不能就此“斷定”鐘銘是“睿宗御書”。《懷仁集王羲之書圣教序》中存在大量類似的主語,而書丹及摹勒者非其本人,這樣的情況,在帝王書碑中并不鮮見13。足立喜六“與睿宗御書的《孔子廟堂碑》及《順陵碑》額比較,其字體完全相同”一語,存在明顯的表述錯誤。首先《順陵碑》不見碑額,有“碑額”的當(dāng)為《孔子廟堂碑》。據(jù)史載,此碑原石建立后不久即遭損毀,長安三年(703)武則天命相王李旦(睿宗)重刻,確有李旦題額,惜唐末再遭毀佚。今所見此碑拓本都是宋以后重刻14,今存《孔子廟堂碑》碑額是篆書,已無法與鐘銘對勘15。

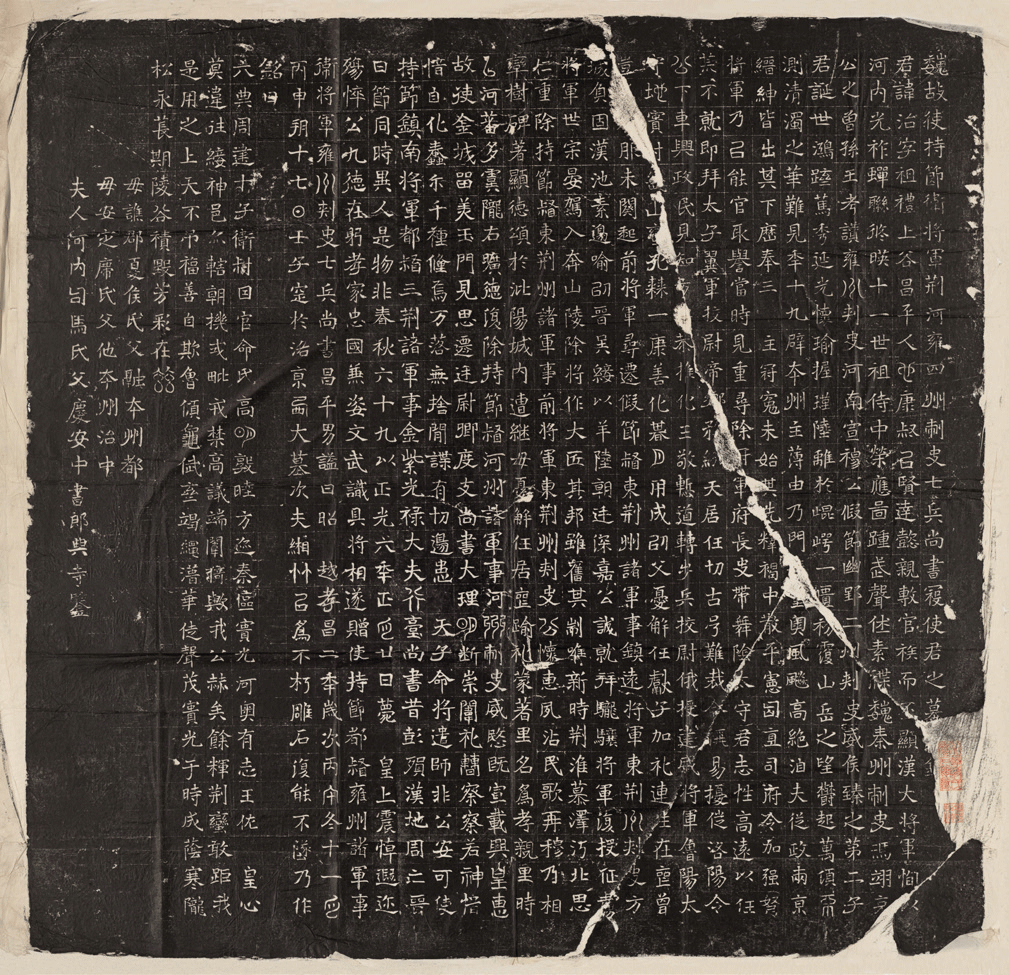

另外,《順陵碑》今存殘石五塊,故稱“順陵殘碑”,有上海博物館藏“宋拓全碑孤本”及陳清華藏“明拓未斷本”兩種。碑帖版本專家仲威將前者與“殘石本”并看發(fā)現(xiàn),兩者并非同出一石,“全碑本”為后世翻刻,翻刻的底本確出于明代之前的拓本16。今存海外的陳氏藏“明拓未斷本”,后有翁方綱、孫星衍、何焯及褚德彝等人的題跋,都未曾對此拓提出質(zhì)疑。17難以提出質(zhì)疑的原因或許有二:一是沒有可資校勘的睿宗傳世墨跡,二則當(dāng)時見到殘碑拓本已屬不易,更不消說未斷時的其他拓本。這一點(diǎn)從孫星衍及翁方綱兩人在陳氏“明拓未斷本”上的題跋中可以看出:

嘉慶壬申歲五月,子千子出示此碑,驚以為海內(nèi)無第二本,屬鉤摹上石未果。衍刻續(xù)古文苑,多取書傳缺載之文。得汪氏士鉉手書唐碑一冊,內(nèi)有此刻,急刊入集。今校是冊知闕數(shù)百字,非賴退谷手跡,后人竟無從補(bǔ)完矣。仍據(jù)分重雕上石,以存妙跡。其文字佳妙,自不待言。孫星行書。18

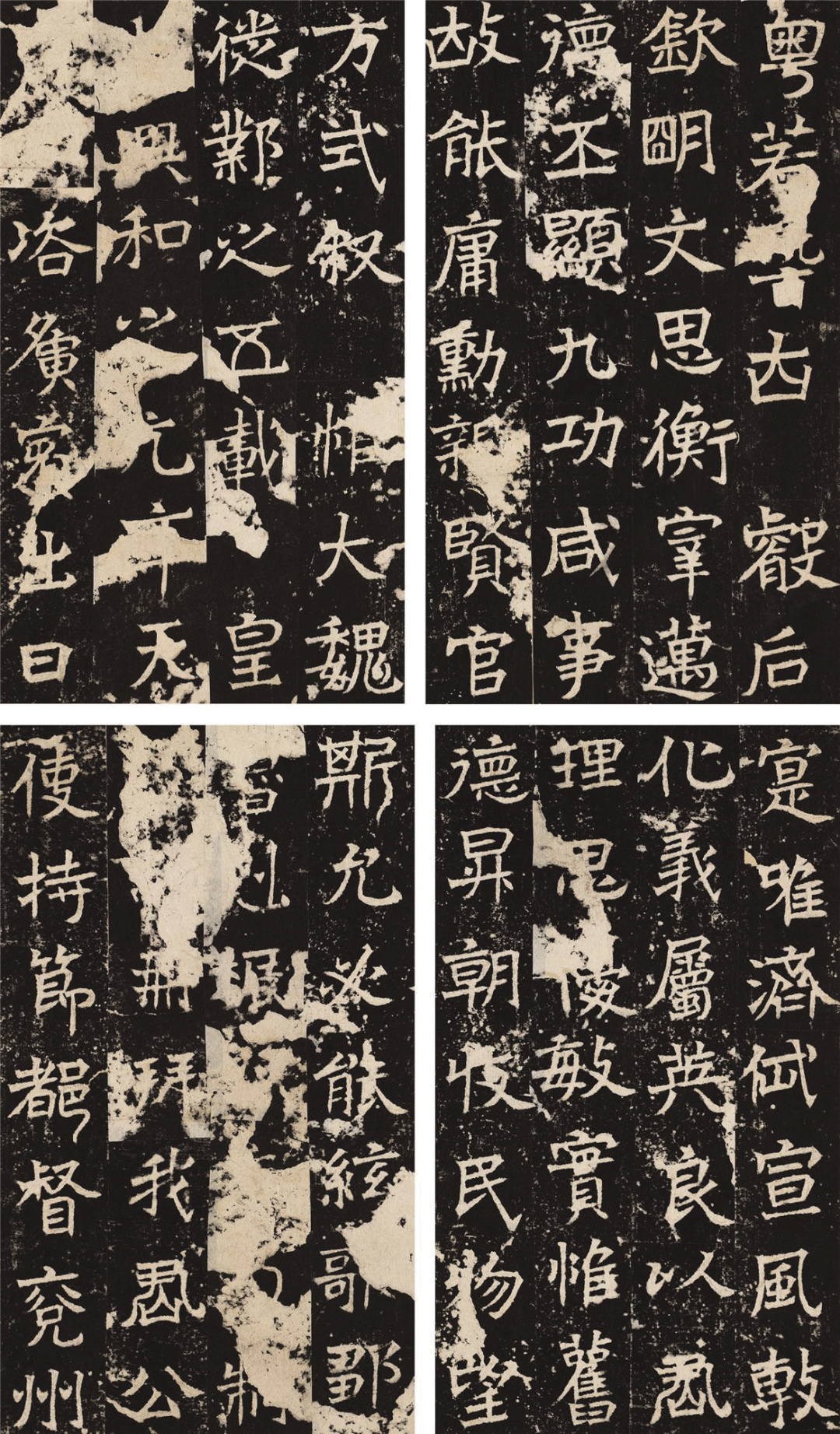

=02=陳清華藏“明拓未斷本'局部

=03=《順陵殘碑》拓本之一

孫星衍一見朋友送來的拓本,則驚為“海內(nèi)無第二本”,當(dāng)然是未曾見過全本。翁方綱雖然藏有殘拓,但尚沒有收集五塊殘碑拓本的條件:

聞咸陽縣廨此石尚存二片,予藏其一是淡墨拓者。19

既然沒有準(zhǔn)確的比較,就很難判斷優(yōu)劣與真?zhèn)危y以確定書跡出自何人之手,所有的結(jié)論,似乎只能來自對文獻(xiàn)的信賴。說到這里,我們似乎感覺到,足立喜六所作出的“明確”判斷尚有存疑的可能。周退密在《<唐順陵碑〉殘石舊拓本題記》中就對此碑書寫者是否為睿宗表示過懷疑:

此舊拓唐順陵殘碑剪貼本,與所藏整幅者墨色相同,當(dāng)為同時所拓,常以之懸諸壁間作竟日觀。傳此碑為睿宗御筆,未必可信。初唐人書除歐、虞、褚、薛之外當(dāng)推此刻,所謂“骨寒神秀”是也。20

由這段跋文看來,周退密此前還藏有殘碑的整幅拓本,并懸掛壁間時時賞玩,可見對此碑十分珍視。一方面因?yàn)闅埍緛碚滟F;二者,雖然不能斷定此碑確屬睿宗所書,但此碑的書寫水準(zhǔn)確實(shí)讓他心儀。在沒有見過睿宗其他書跡的情況下,提出質(zhì)疑也是情理中事,抑或從拓本間發(fā)現(xiàn)某些蛛絲馬跡,只因不能列舉確證而止于初步的提出疑問。

褚德彝在陳氏“明拓未斷本”上的題跋也有耐人尋味的地方:

……此本乃未壞時所拓者。觀其紙墨深古,定為宋代遺物。……考宋《寶刻類編》,此碑下注長安二年六月,今拓本作長安二年歲壬寅金玉“玉”即武后新制之“正”字。知此碑在宋已有缺泐,故以“正”訛“六”,更可證其為宋世氈椎也。睿宗書《金石錄》載有《升中述志碑》,在嵩山,政和中為守臣所碎。又《武士彟碑》,今皆不存。《景龍觀鐘銘》及開元刻《孔子老子贊》,僅數(shù)百字,均不能與此碑并論。……今此碑用筆遒麗雄偉,氣象萬千。輩幾風(fēng)規(guī),去人未遠(yuǎn)……21

對于此本椎拓的年限,褚氏因其“紙墨深古”論定在宋代,顯然缺乏十足的根據(jù)。在他看來,鐘銘等其他遺跡字?jǐn)?shù)太少,規(guī)模與此碑不可相提并論,并由此而推測,竇臮《述書賦》中對睿宗法書“飛五云而在天”的形容正來源于此碑。至于“用筆遒麗雄偉,氣象萬千”之語,則難免流于修辭而無實(shí)際意義。關(guān)于此碑的書寫者,翁方綱及褚德彝的題跋中都因資料所限而缺乏立論的根據(jù),往往只能寄托于直觀感受與文獻(xiàn)相對應(yīng),而周氏提出質(zhì)疑的根據(jù)也無從考證。

筆者以仲氏所舉“宋拓全碑孤本”與陳氏藏“明拓未斷本”圖片相比較,兩者十分接近,只是前者殘損更多。另外,以上兩種版本與殘石拓本相比較,突出的差異就是肥瘦問題——前二者肥潤,后者枯瘦細(xì)勁(見圖02、03)。這些差異對于碑刻書寫者的判斷都無重要意義,因此,對于鐘銘為睿宗所書的“定論”很難進(jìn)行辯駁。但從體勢來看,有一點(diǎn)是可以肯定的,即鐘銘與《順陵碑》各版本的書寫出于同一類風(fēng)格。而足立喜六所謂的前人“定論”,實(shí)際上也不能作為判斷鐘銘就是睿宗所書的有力證據(jù)。

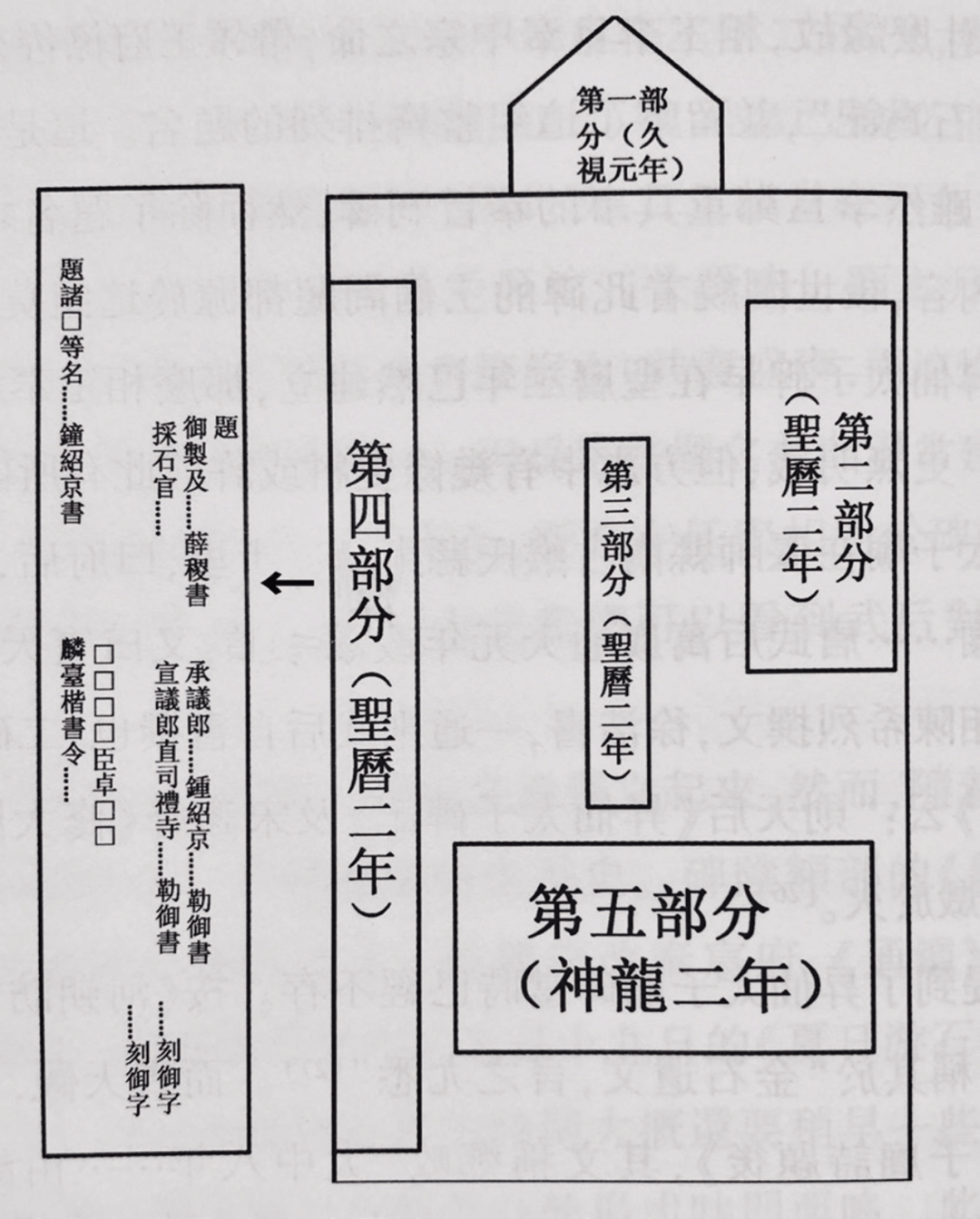

=04=《升仙太子碑》示意圖,見唐雯:《女皇的糾結(jié)一升仙太子碑的生成史及其政治內(nèi)涵重探》,第230頁。

唐代帝王碑刻的制作是一個復(fù)雜的過程,參與的人數(shù)眾多。帝王與碑刻之間的關(guān)系,往往要借由一位善書者摹勒及刻工的鐫刻而呈現(xiàn)。關(guān)于這個問題,葉昌熾在《語石》中早有論及,王昶也認(rèn)為“凡御書碑,皆有‘敕、使’二人,即負(fù)責(zé)檢校與摹勒的專門人員”。而葉昌熾也注意到:并不是所有的唐代御書碑都會明確記載這些司職人員的姓名,像武則天《升仙太子碑》中那樣詳載參與人員的御書碑刻并不多見,因而認(rèn)定這種現(xiàn)象并非為當(dāng)時通例。22 據(jù)學(xué)者研究可知,睿宗書《武士彟碑》,確由崔知之摹勒上石,23 而非親筆書丹。鐘銘鑄造的工序遠(yuǎn)比墓志的制作復(fù)雜,其間必然經(jīng)由模書人之手方能順利完成。試想,身份尊貴的睿宗皇帝必不會親臨鑄造現(xiàn)場,并手書成范。如果鐘銘也如《升仙太子碑》那樣為"奉敕勒御書”,既然是經(jīng)過摹勒的過渡程序,則必然在細(xì)微的形式上有所呈現(xiàn),這一點(diǎn)留待下文再論。

此番雜述,不意推翻前人定論。而我們所面臨的問題是,如果不能確定鐘銘為睿宗手筆,則意味著將相關(guān)文獻(xiàn)敘述與鐘銘書寫風(fēng)格聯(lián)系起來討論,難免有海市蜃樓之感,難以切實(shí)進(jìn)入真正屬于唐代睿宗時期書寫風(fēng)格的討論。另外,古代書寫風(fēng)格史研究,往往會遇到一種困難——花費(fèi)大量的時間和精力討論一件作品與某人的關(guān)系,或許這件作品與此人并無實(shí)際關(guān)系,這時,用于討論的文獻(xiàn)則在頃刻間淪為無用之物。因此,必須將作品本身作為展開研究的最重要材料,每一個被發(fā)現(xiàn)的細(xì)節(jié)都不能錯過。如此深具政治意義的書寫工作,自然只有得到了睿宗本人的認(rèn)可才得以開展。且不論鐘銘的具體書寫者,而其書寫風(fēng)格至少可以反映那個時代的宮廷書寫趣味,及其對風(fēng)格的選擇。對鐘銘的內(nèi)容及書寫風(fēng)格加以細(xì)致地分析,或許能增加對這一時期主流書寫觀念及具體實(shí)踐的認(rèn)識,為唐代書法史研究確立一個新坐標(biāo),借助它研究初唐書寫觀念的變遷,為唐代書寫史研究提供一條線索。這也是對鐘銘的歷史及藝術(shù)價(jià)值作出更新、更準(zhǔn)確判斷的契機(jī)。

二

從細(xì)節(jié)看鐘銘的書寫者

桑椹《朱拓唐景龍觀鐘銘拓本冊》一文認(rèn)為,清代前期古物出土數(shù)量不多,書家只能從有限的金石材料中揣摩“古意”,理解失于偏頗在所難免。道、咸以后隨著金石學(xué)的勃興,這種現(xiàn)象有所改觀,這可以從人們對《景龍觀鐘銘》書法評賞方式的微妙差異中見得。若以清代學(xué)者的標(biāo)準(zhǔn)來看,鐘銘的書寫“尚是‘姿’有余而‘骨’不足,風(fēng)格總體上仍歸于‘媚’的一路”。24 另外,桑文所使用的鐘銘“傅繩勛藏本”后有乾嘉時期著名藏書家、金石學(xué)家何元錫(1766—1829)之子何溱(1791—?)的題跋,共六開半,除摘錄前人評述外,另有自作一跋,內(nèi)容概括了初唐及睿宗鐘銘的書寫風(fēng)格:

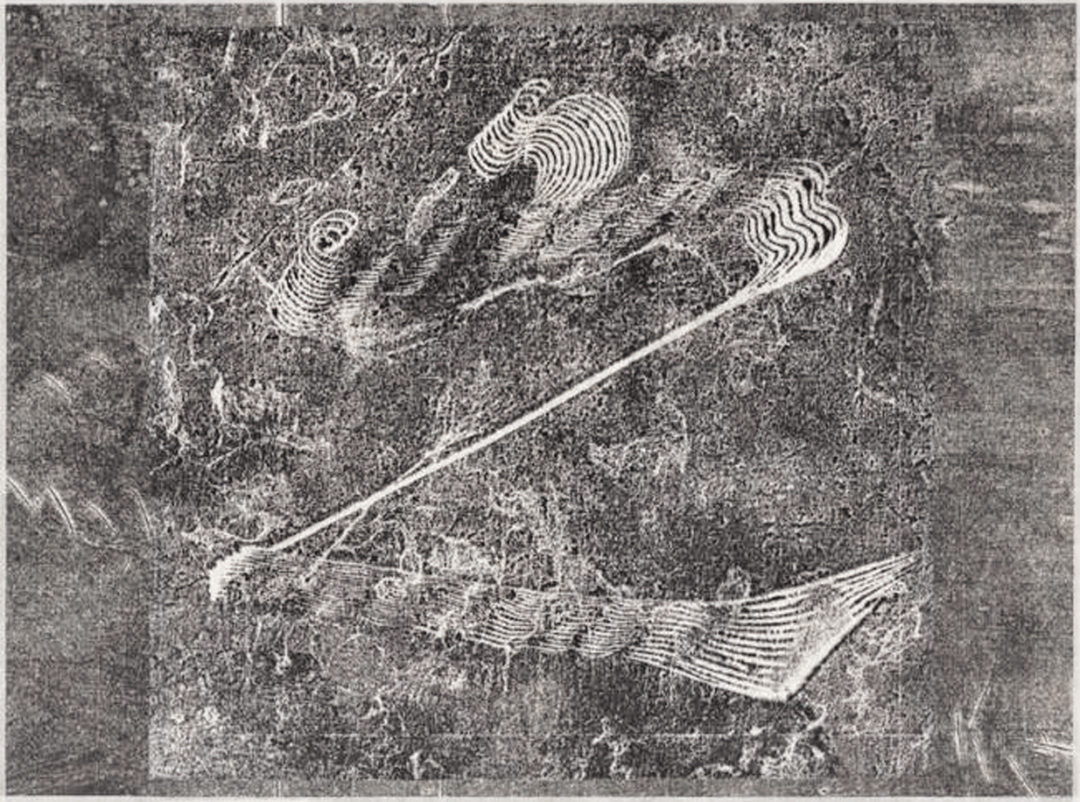

初唐人書上承六朝,氣脈自有一種清勁之氣,顯然可尋,非后世所能幾及!首行與末行“一”字,八行“之”字,十四行“上”字,均是飛白體,迨所謂飛而不白者歟?觀《升仙太子碑》飛白書,頗可悟此意。25

何溱的題跋關(guān)注到鐘銘書寫的特異之處,具體指出了“一”“‘之’”“上”等字“飛而不白”的現(xiàn)象,及其與《升仙太子碑》碑額飛白書之間可能存在的關(guān)系,惜未能對此作深入的闡釋。筆者在未見何氏題跋以前,對這一現(xiàn)象也十分好奇。兩件書刻背后復(fù)雜的歷史關(guān)系,不由得使人產(chǎn)生各種聯(lián)想。

鐘銘“之”字具有裝飾性的寫法,很容易使人與武則天的飛白書聯(lián)系起來。有學(xué)者認(rèn)為,飛白書自隸書發(fā)展而來,起初是為隸書大字題寫匾額的“審美調(diào)節(jié)”,但發(fā)展到唐代,飛白書的書寫工具發(fā)生了改變,這是“飛白書藝術(shù)開始淪落”的標(biāo)志;武則天又將“鳥形”融入其中,使其變而為一種文字游戲。26從陸文援引的文獻(xiàn)來看,飛白書中的飛動之勢始終是這一書體形式演進(jìn)的根源。將飛白書兼容鳥形,恰合飛動之勢27,似乎合情合理。《升仙太子碑》碑額中的點(diǎn)畫不僅形狀為鳥形,且其“頭部”點(diǎn)有睛目,顯然不是一筆寫成,其過程或同于繪畫。28將它和唐太宗《晉祠銘》額“貞觀廿年正月廿六日”、唐高宗《大唐紀(jì)功頌碑》碑額相比較,武則天飛白書中“鳥形”體態(tài)豐滿,形狀生動,制作時明顯有突出“鳥”這一符號的心理動機(jī)。這種在文字本體以外飾以鳥形的做法,不禁使人聯(lián)想到始于遠(yuǎn)古的鳥蟲書。鳥蟲書的構(gòu)形方式,不僅有將鳥形寓于筆畫之中的,也有將鳥形作為一種純粹的裝飾外加于文字本體的。而鳥蟲書的誕生,本身即出于對文字形態(tài)的裝飾,反映了某種審美意識潮流,并非文字表意系統(tǒng)所需。29最早的鳥蟲書,因其本身所具有的裝飾性與象征性,正好用于旗幟符號的裝飾30。唐代韋續(xù)《五十六種書》記錄了當(dāng)時文獻(xiàn)所載諸種書體的由來,對于鳥蟲書的成因,韋氏的解釋是:

周文王時赤雀街書集戶,武王時丹鳥入室,以二祥瑞,故作鳥書。31

=05=《升仙太子碑》碑額

=06=唐太宗《晉祠銘》額

=07唐高宗《大唐紀(jì)功頌碑》碑額

將書體與這類傳說聯(lián)系起來,增添神秘感的同時,更是重申文字在古代社會所承擔(dān)的教化功能,以及對文字符號的誕生與一代圣君之間必然關(guān)系的強(qiáng)化。無獨(dú)有偶,武則天“革命”之初,為制造其權(quán)力合法化的邏輯,32有意將武氏一族的譜系上溯到周文王,并在洛陽立武氏七廟,尊周文王為文皇帝,武王為康皇帝。武氏登基,陳子昂旋即上表稱頌,頌表有云:

“鳳烏不至,河不出圖,邱已矣夫!”……今者鳳鳥來,赤雀至,慶云見,休氣升,大周受命之珍符也。33(《上大周受命頌表》)

……鳳鳥從南方來,歷端門,群鳥數(shù)千蔽之。又有赤雀數(shù)百從東方來,群飛映云。……況鳳者陽鳥,赤雀火精,黃雀從之者土也。土則火之子,子隨母,所以纂母姓。天意如彼,人誠如此,陛下曷可辭之?昔金天鳳凰,鎬京黃鳥。赤氏朱雁,有吳丹烏,皆紀(jì)之金冊,藏之瑞府,以有事也。陛下若遂辭之,是推天而絕人,將何以訓(xùn)?34(《大周受命頌》)

在陳子昂的兩篇文章中,多次提到“鳳鳥”“赤雀”和“丹烏”,并附會這些祥瑞為武氏踐祚的神符。對于武氏而言,這無疑為其構(gòu)建自身邏輯提供了重要的支持。陳氏也因這一舉動,遭到后世文人的諸多非議。宋人陳振孫稱其“納忠貢諛于孽后之朝,大節(jié)不足言”的同時,又說他的詩文“在唐初實(shí)首起八代之衰”35。陳子昂果然精通文學(xué)描述,巧妙地將象征周文王的“朱雀”和象征武王的“丹烏”,以及象征武后的“鳳鳥”作為頌文的重要元素,制造神鳥翔集的瑞應(yīng)圖景,大肆渲染武則天“子隨母”與“纂母姓’的合法性。此時,武則天也已開始她的造字工程,以期從文字閱讀和書寫上強(qiáng)化意識形態(tài)的統(tǒng)一,正如《宣和書譜》所言“自我作古”36。她一改“日”字舊形,將“鳥”的形象放置于圓圈之中,以此配合“惟我有周,實(shí)保天德”的輿論形勢。當(dāng)她為《升仙太子碑》題寫碑額的時候,不僅選用了象征著周文王和周武王“圣德”的飛白體,而且還著意強(qiáng)化百鳥朝鳳的視覺意蘊(yùn),此中深意自然明矣。現(xiàn)在看來,韋續(xù)關(guān)于“鳥書”生成史的敘述,確因其“荒渺”而“不足信”37,但武則天借題發(fā)揮以達(dá)成某種政治目的的歷史,卻可以通過“荒渺”的文獻(xiàn)窺探些許。“子隨母"這一概念的生成,使得唐中宗及睿宗兩人的位置始終處于尷尬的境地。當(dāng)睿宗還是王子的時候,就經(jīng)常被其母武則天委任書寫大型的官方碑刻,尤其是為其外祖母的陵墓書寫紀(jì)念碑。這既是頗具感情色彩的儀式,也是宣示政治取向的信號。通過對《順陵殘碑》及鐘銘的綜合考察,睿宗書寫中的一貫性,正是武氏造字等“復(fù)古”行為的一種反映。

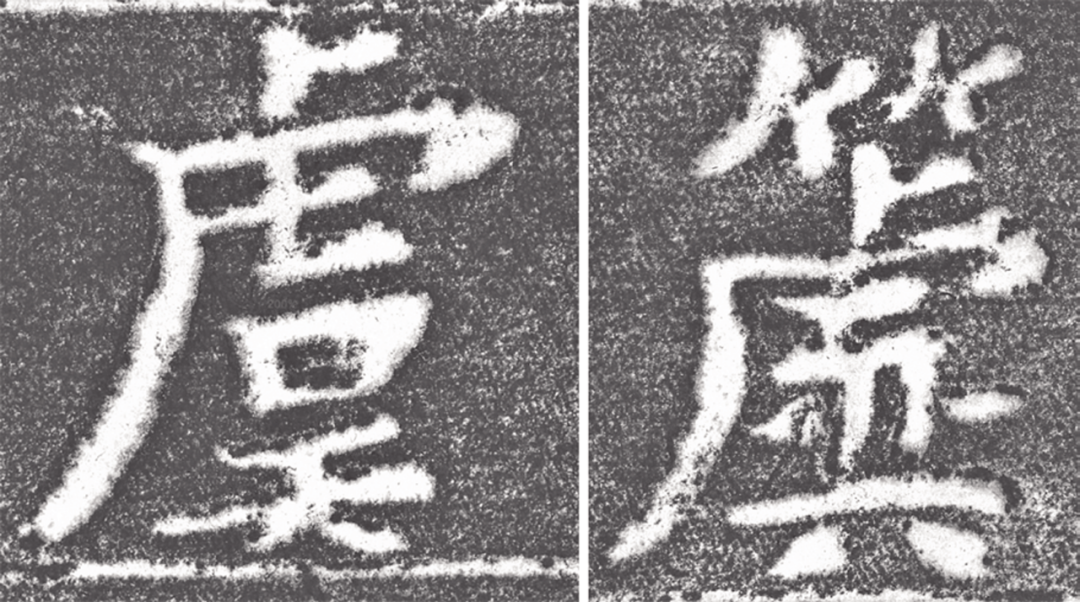

當(dāng)睿宗書寫鐘銘時,武后所造的新字已經(jīng)全面停用,而銘文第八行的“之”字兩處都完整地保留了武氏筆下那豐滿而生動的“鳥形”特征,其他六個“之”字卻又保持著常態(tài)的書寫。另外,何溱所提出的“一”和“上”兩字的橫畫,筆意出自隸書;但其加粗筆觸,使橫畫顯得短促,加上隸書的波折,正好與鳥雀的身形相吻合。這一細(xì)節(jié),不得不引起注意。

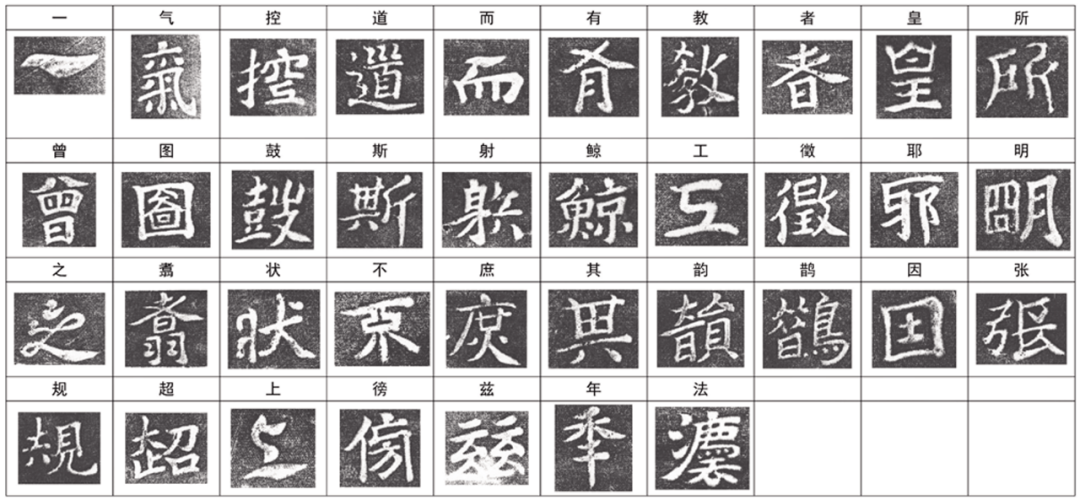

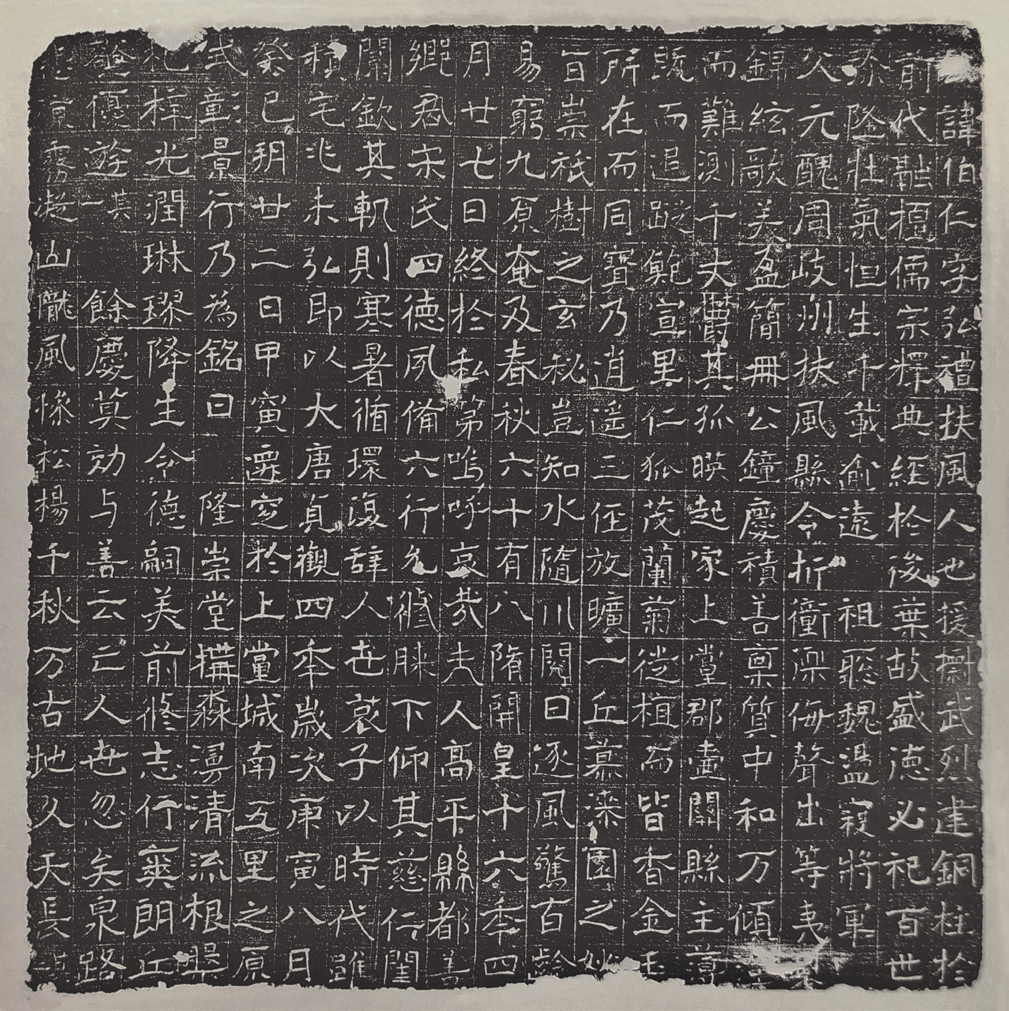

除此外,鐘銘里特異的書寫細(xì)節(jié)不勝枚舉,從下面的圖表即可看出。據(jù)統(tǒng)計(jì),鐘銘共292字,其中具有異體字及其他奇異特征(有別于唐代楷書的常見書寫形態(tài))的有四十余字,所占比例較大。其中既有篆、隸筆意,也有多個單字直接使用篆書的部件,有些單字直接由篆書和楷書兩個部件構(gòu)成。譬如“控”“道”“有”“教”“耶”“超”等字就屬此類,但都已經(jīng)在不同程度上楷書化。另如第一行“一”、第二行“而”字首筆、第七行“晉”字首筆及第十四行“上”字末筆,卻直接保留了隸書筆畫的特征(見圖08《異寫字表》)。除此之外,還有一個值得注意的細(xì)節(jié),即如前文所談“之”的現(xiàn)象——相同單字多次出現(xiàn)時形態(tài)上存在的微妙變化。“之”字在整幅中出現(xiàn)七次,除第八行特異字形以外,其他六個基本可以歸納為一類,且形態(tài)和筆意十分接近。“而”也出現(xiàn)七次,除第二行“而”字首筆作隸書筆型外,其余也基本相同,但相同之中又略見小異。

=08=《異寫字表》

=09=《同字異寫表》

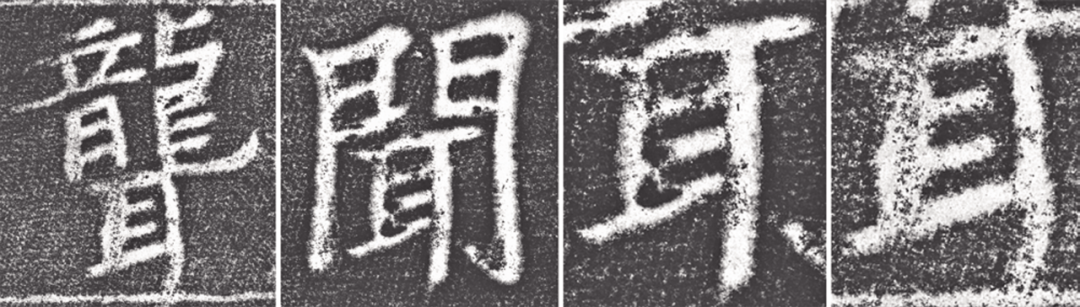

=10=“聾”與“聞”

鐘銘中的三個“韻”字中,以第十一行那個為特異,“音”字上部的“立”部作“大”字底下一橫狀,顯然是篆書結(jié)構(gòu)楷化的通俗寫法。其他兩個“音”字構(gòu)建與第十行、第十五行的“音”字如出一轍(見圖09《同字異寫表》),橫向筆畫的傾斜度極為一致,這與“之”橫畫角度的細(xì)微變化形成有意思的對比。第十一行“聾”字上部的“龍”與第三行“龍”字也如出一轍;下方的“耳”部與十二行“聞”字內(nèi)部構(gòu)件的寫法與體勢也極為相同(見圖10)。在第八行、第十二行及第十三行中分別出現(xiàn)的“寶”字,從“貝”部來看,前兩者區(qū)別于第三字:從“貝”以上部分來看,第一和第三字區(qū)別于第二字(見圖09)。這讓人感覺到,書寫者有意利用不同位置的細(xì)微差異,將相同的三個單字形態(tài)區(qū)分開,這種做法可謂用心良苦。第四行“所”字右“斤”部首筆有明顯的篆書筆意,其他部分保持楷書寫法;第六行“斯”字及第十五行“新”字“斤”部雖有前者的意蘊(yùn),形式上卻更接近楷寫,兩者形態(tài)幾無差別。另外,這三字左右兩部分之間形成一種奇特的關(guān)系,從筆意來看,兩部分間失去了明顯的連貫性。如將此三字左右兩部分各畫一條軸線,很快即形成三個完全不同的造型,“所”字呈正梯形,“斯”字呈平行四邊形,“新”字則呈倒梯形。如將“斯”字與同篇兩個“其”字并列,一方面都是異體字的寫法,另一方面兩個“其”字的軸線都向左傾斜,而“斯”字中的“其”部軸線卻明顯向右大幅度傾斜(見圖08)。這一細(xì)微的變化,顯示出這幾個字可能不屬同一時間內(nèi)的慣性書寫,既找不出具有同一性的書寫規(guī)律,同時也看不到相對整體的變化機(jī)制。如果鐘銘不是經(jīng)由第二人拼湊組合而成,那這種現(xiàn)象的形成,就必須要書寫者在書寫過程中,始終以十分自覺的心態(tài)處理單字形態(tài)的變化,“變化”的意識必須時刻貫穿于書寫過程。

=11=《最云鐘銘》第六行

=12=《最云鐘銘》十三行

更多“奇異”的感覺在行的關(guān)系上也有充分體現(xiàn)。為方便分析,我們將第六行和第十三行從整體中切割出來觀看(見圖11、12)。第六行前段的平和狀態(tài)從第六字開始被打亂,“鼓"字的向右傾斜開啟了這一整行的諸多變化,“延”字幾乎撐滿了整格,主體部分向左傾側(cè),使右邊留出大片空白;接下來的“鑄"字回到中心軸線。連續(xù)四字的軸線組合成明顯的“S"形,這種形態(tài)的軸線在整行的中段反復(fù)出現(xiàn),直到最后三字,又回到起初平和的狀態(tài)。帶著這種感受看第十三行,似乎在相同的處理方式下完成。當(dāng)我們將視線轉(zhuǎn)移到拓本的整體,一個更有意思的現(xiàn)象呈現(xiàn)出來:每一行的軸線“S"形變化基本都在這一行的中段展開,相比之下,上下兩端都顯得平和。另外,從拓本可以看到,因?yàn)榧?xì)線的不規(guī)則而導(dǎo)致界格的大小產(chǎn)生細(xì)微變化,多數(shù)單字自能在有限的大小不一的空間里安排相應(yīng)的單字。當(dāng)摹寫第十一列第五字“虡”及十三列第六字“虞”時,沒有考慮到界格空間發(fā)生的變化,導(dǎo)致文字下部空間十分逼仄,顯得極為窘促(見圖13)。而“虞字上方的“考”字卻因界格的空間變大而寫得十分放松,“虡”字上下的“鐘”字盡管筆畫繁復(fù),卻也顯得寬綽有余。當(dāng)我們看到景云鐘鑄有鐘銘部分的照片,實(shí)際上書寫的平面除固定的弧形以外,其表面也并不平整;相比處理好的石碑表面,鐘身表面的凹凸不平則很不易于流暢的書寫。界格細(xì)線的細(xì)微差異,與鐘身表面的實(shí)際狀況有直接的關(guān)系;弧形而凹凸的表面確實(shí)也不便于直尺的使用。摹書人將精心準(zhǔn)備的文字勒上去時,畫好的界格無疑成為書寫的障礙。除第八行“節(jié)”字超出界格下端外,其他單字都竭力地被安置于界格之內(nèi)。試想,唐睿宗在紙上書寫之時若已有界格,則不可能出現(xiàn)界格大小不均的情況;若無界格,則必然在摹勒時改變原有的組合關(guān)系。

=13=“虞"字與“虞"字

=14=鐘銘實(shí)景圖 張志承攝

難怪何紹基在閱讀此銘時,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)其存在“弱冗”之處,明顯與其“奇?zhèn)シ浅!钡恼摂嘤兴鶝_突,于是將不令人滿意的原因推給了制作泥范的工匠。38何紹基所談?wù)摰模瑑H僅是少量的弱冗,并未能作出全面的分析。我們通過鐘銘書寫的細(xì)節(jié)考察,發(fā)現(xiàn)其統(tǒng)一部件在不同單字上的借用與挪讓,相同單字在同篇出現(xiàn)時有意的形態(tài)變化,還有字間關(guān)系變化的雷同及其相互沖突,讓我們聯(lián)想到一種可能:鐘銘不僅非睿宗親筆所書,且整幅鐘銘的書寫,都是由宮廷勒書手依據(jù)睿宗舊跡進(jìn)行的二次書寫。這與《懷仁集圣教序》《升仙太子碑》的操作方式十分接近。一個看似平常的鐘銘,其制作的背后是一個團(tuán)隊(duì)共同努力的身影,他們的通力合作,精心選擇那個時代的重要信息,將它們組合并希冀由此向世人展現(xiàn)唐睿宗“奇?zhèn)シ浅!钡男蜗蟆?/p>

古意:書體雜錯的鐘銘

鐘銘的書寫集合篆、隸和楷書的形式要素,并將其熔冶一爐。顧炎武在《金石文字記》中談道:

初唐人作字尚有八分遺意,正書之中往往雜出篆體,無論歐、虞諸子,即睿宗書亦如此。猶之初唐律詩,稍似古風(fēng),平仄不盡穩(wěn)順。開元以后,書法日盛,而古意遂亡。遂以篆、楷為必不相通,分為兩部。……詩篇書法日以圓熟,而俗筆生焉,亦世道升降之一端矣。39

顧氏這段跋語從睿宗鐘銘出發(fā),賅要地總結(jié)了初唐的書風(fēng)之變,并將其與同時代詩文風(fēng)格的演變相比較。他贊賞“不盡穩(wěn)順”卻尚存“古意"的初唐書風(fēng),對開元以后的日漸“圓熟",態(tài)度與前者截然不同。他還細(xì)致地觀察到開元以后的書寫存在楷、篆兩個筆意系統(tǒng)的分離,這是阻斷“古意”延伸的重要原因,并認(rèn)為書寫風(fēng)格的遞變往往與世道的升降存在密切的關(guān)系。既然兩者互為映襯,那“古意”在初唐的書寫中得以留存,必然有其特殊的歷史條件:

唐人以《說文》《字林》試士,其時去古未遠(yuǎn),開元以前未改經(jīng)文之日,篆籀之學(xué),童而習(xí)之。今西安府所存唐睿宗書《景龍觀鐘銘》,猶帶篆分遺法。至于宋人,其去古益遠(yuǎn),而為說日以鑿矣。40

唐代初期的考試制度和內(nèi)容促進(jìn)了小學(xué)的發(fā)展,尚在童蒙的學(xué)子們也因此可以接觸“篆籀之學(xué)”。唐明皇開元以來,先后兩次對《尚書》等古代典籍作了增刪和御注,對人們理解經(jīng)典的義理有一定的影響。41隨意篡改經(jīng)典字句和訓(xùn)讀方式,實(shí)自唐明皇開始。顧炎武對此大加批評,認(rèn)為“古人之音亡,而文亦亡”42。我們可以由顧氏的兩段文獻(xiàn)得知,他對鐘銘書寫中所殘留的“遺法”十分看重,對于字體雜出的現(xiàn)象頗為欣賞。

相比之下,清代顧堃的見解則大為不同:

《淳于長夏承碑》,其字隸中帶篆及八分,洪丞相《隸釋》謂其奇怪,真奇怪也。至后魏《李仲璇修孔廟碑》,忽楷忽分忽篆,令人噴飯。唐睿宗《景龍觀鐘銘》,楷書也,亦兼篆隸體。宋人《識廨院記》忽楷忽行,又時帶篆隸。考古書法,大小篆謂之篆;東漢諸碑,減篆筆有批法者謂之隸;以篆筆作隸書謂之八分,亦謂之隸;正書謂之今隸,亦謂之楷書。各有體制,不得相雜。古人所稱隸中帶篆籀法者,亦惟用其意而不用其象,故佳耳,豈可以篆隸形象雜出耶?43

顧堃對于字體錯雜的現(xiàn)象很不認(rèn)同,并以“令人噴飯”加以批判。他認(rèn)為,書體之間應(yīng)該保持一定的獨(dú)立性,界限不能模糊;理想的效果,則是巧妙地融合不同書體的意趣。這種見解顯然受到術(shù)代以降以“意”為之的觀念影響,也反映出清代人對于書體界線的涇渭分明,以及書體間相互“融合”的自覺觀念。以這種觀念為背景,觀看數(shù)百年前的唐人書寫,難免與對象的真實(shí)狀態(tài)存在距離。同一件作品在不同觀察者那里產(chǎn)生不同理解,是不可避免的現(xiàn)象,因?yàn)樾蕾p和分析的結(jié)果取決于觀察者的視角和學(xué)術(shù)背景。在中國文藝闡釋的歷史道路上,向來都要依賴文化上的同一場域和默契的建立,才能在心心相印的狀態(tài)下達(dá)成共識44。對于“古意”和“書體雜錯”現(xiàn)象的態(tài)度,顧氏二人不能達(dá)成一致也在情理之中。前者始終關(guān)心學(xué)術(shù)的古今之變,后者則涉及書寫中形與意之關(guān)系的討論。對于鐘銘書寫中的諸體相雜,劉熙載的意見似乎讓顧氏二人的“爭論”達(dá)成“和解”:

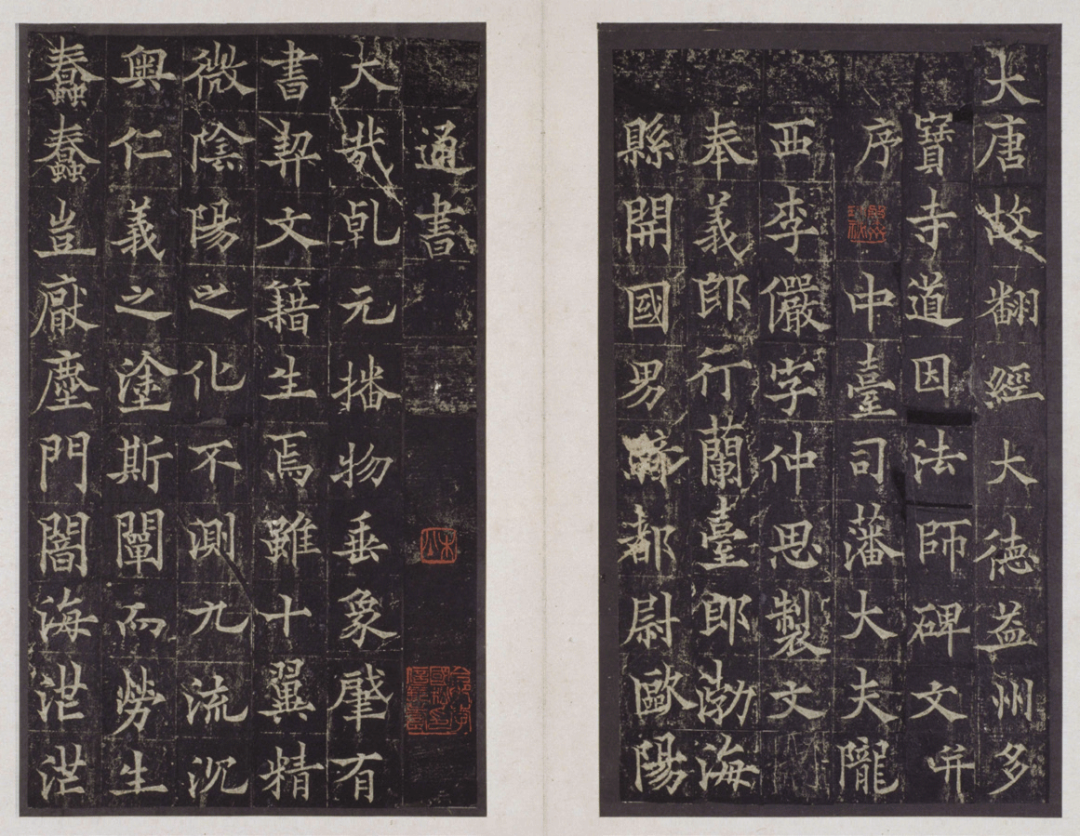

后魏《孝文吊比千墓文》,體雜篆、隸,相傳為崔浩書。東魏《李仲璇修孔子廟碑》、隋《曹子建碑》,皆衍其流者也。唐《景龍觀鐘銘》蓋亦效之,然頗能節(jié)之以禮。45

=15=《李仲璇修孔子廟碑》局部(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

劉熙載簡要梳理了這一現(xiàn)象的歷史脈絡(luò),直接指出鐘銘“書體雜錯"現(xiàn)象的出現(xiàn)是對前人的效仿,但“能節(jié)之以禮”,控制在可接受的范圍。劉氏對“書體相雜”并不推崇,而不知出于何因,其對鐘銘的評價(jià)卻留有余地。一貫以“中和”之美為追求46的劉熙載,或?qū)︾娿憰鴮懼械摹岸Y”存以敬畏。這種糾結(jié)的態(tài)度頗類歐陽修當(dāng)年面對“書體雜錯”現(xiàn)象的心態(tài)。歐氏在收集唐代碑刻過程中,觀察到初唐碑刻中普遍存在這樣的風(fēng)氣,雖然對此現(xiàn)象頗為不解,也須聊備一格,甚至堅(jiān)信自有其存在的理由。47

=16=《李仲璇修孔子廟碑》局部(圖片來自 網(wǎng)絡(luò))

明末學(xué)者郭宗昌(?—1652)對鐘銘的書寫卻極為贊賞,認(rèn)為此書“古雅拙樸,在唐以上”,這種觀點(diǎn)與清代部分學(xué)者的評述極為吻合48。對唐睿宗政治上的“不思反政”頗有微詞。又說鐘銘的“楷法兼篆分”實(shí)是《李仲璇修孔子廟碑》的承續(xù),但能“劑之以雅”,所以更勝古人。49清代學(xué)者大多認(rèn)定鐘銘的風(fēng)格導(dǎo)源于《李仲璇修孔子廟碑》,雖不一定是沿襲郭氏的理解,但從時間先后而言,郭氏的論斷自然可以代表較早學(xué)者們的普遍態(tài)度,影響清代后期諸學(xué)者的判斷也是情理中事。然而以風(fēng)格的相似性來判斷書寫風(fēng)格的存續(xù)關(guān)系,往往存在論證的困難,既然不能有效論證,許多“定論”也就難免淪為空言。這也是書法史研究過程中不可回避的普遍問題。幾代學(xué)者一齊將視線投向《李仲璇修孔子廟碑》,一方面或有將此碑影響力過度擴(kuò)大化的可能,同時也遮蔽了后來者觀察那段書寫史的視野。歐陽修將這種現(xiàn)象歸結(jié)為某一時期的“風(fēng)尚”,并承認(rèn)其自身潛在的規(guī)律性。顧炎武認(rèn)同鐘銘書寫中存留著可貴的“古意”,康有為也認(rèn)為睿宗的書跡“古意未漓”,實(shí)出于初唐人“步趨隋碑”的具體實(shí)踐50。顧堃對此大加撻伐,難免顯露其故作驚人之語的動機(jī)和策略;劉熙載試圖以“禮”調(diào)和自身在處理這一問題時所遇到的矛盾,這恰好與郭氏的“劑之以雅”相呼應(yīng),而郭氏的論述也正好襯托了劉熙載并不肯定的態(tài)度。

稍似古風(fēng):初唐書寫風(fēng)氣的遷回遞變

沿著前人的不同觀點(diǎn),我們回到那個時代的書跡,從中探尋雜糅諸體現(xiàn)象在睿宗時期的現(xiàn)實(shí)狀況。近年來新出土的大量墓志,為全面審視初唐書寫風(fēng)氣的遷回與遞變提供了新的可能。

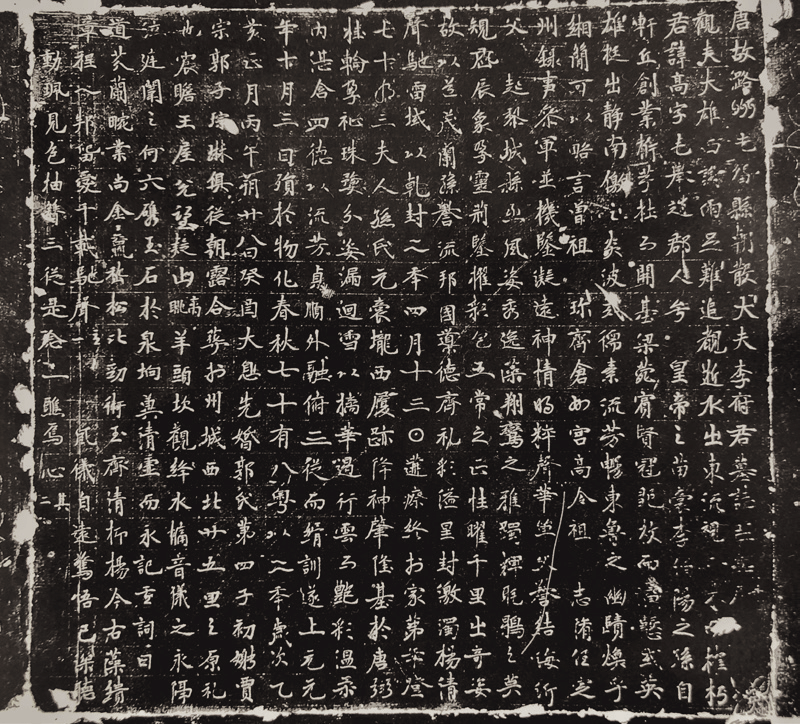

制作于唐貞觀四年(630)八月的《□伯仁墓志》51雖然略顯粗糙,但屬典型的諸體相雜,尤具強(qiáng)烈的隸書意味。除第十一行“縣”字以外,篆書結(jié)構(gòu)基本上已經(jīng)很少見,只存在于部分單字的構(gòu)件之中。這類帶有明顯隋以前流風(fēng)的書寫,進(jìn)入七世紀(jì)之后已經(jīng)不多見了。諸體相雜的狀態(tài)逐漸為穩(wěn)定的楷書形態(tài)所替代。但從《□伯仁墓志》的情況來看,這種雜糅諸體的習(xí)慣并不能在短期內(nèi)消失,只是不再像隋代那樣流行。即使到七世紀(jì)中葉,偶然還能見到隋代遺風(fēng)52,但從形式本身而言,已經(jīng)有非常明顯的變化。其主要的區(qū)別在于楷書筆意的主流化,篆、隸筆意和造型雖然雜錯其間,往往都顯得突然,不協(xié)調(diào)。墓志的制作在古代精英士人家庭生活中無疑是一件大事,它不僅作為社會富裕階層的標(biāo)志,也是紀(jì)念死者最重要的儀式53。這種具有紀(jì)念碑意義的書寫,從意義層面說,并不亞于服務(wù)于國家政治的碑刻制作。字體的選用,本身就象征著一種擁有文化的權(quán)利,他們習(xí)慣于使用比時下所流行的更為“古雅莊重”的書體。諸體雜糅曾為魏晉以降的流行體風(fēng)貌,然而,對于初唐人而言,這已是過去的傳統(tǒng)。隨著楷書主流化的形成,唐人的生活也進(jìn)入到全新的階段,他們不再依賴過去而確立了自身的書寫傳統(tǒng),這種“陳舊”的遺風(fēng)也將隨之消失。

=17=《口伯仁墓志》

=18=《郭懿墓志》志蓋

=19=《郭懿墓志》志蓋局部

篆、隸筆意與楷書的雜糅逐漸退出歷史舞臺,到七世紀(jì)中葉后,代而為之的是行、草與楷書的雜糅并用。立于咸亨四年(673)正月的《郭懿墓志》54雖然通體楷書,但其志蓋卻存在一個有趣的細(xì)節(jié)。唐代志蓋的書寫,大多依然沿用了之前帶有裝飾意味的花體篆書,也有少量的楷書。而這件志蓋卻出現(xiàn)篆、草雜合的現(xiàn)象,“唐故郭君墓志之銘”中的“郭”字以刻線雙鉤的草書呈現(xiàn),感覺新奇而怪異。另外,咸亨五年(674)的《馮黨墓志》55,楷書延續(xù)了隋代以來方闊、雍容的形態(tài),曾經(jīng)的篆、隸書已經(jīng)完全替換成草書,譬如“之”“既”“秋”“明”“翦”等字。這反映出以行、草入志已經(jīng)成為一種新的標(biāo)尚,也意味著墓主人是新時代文化的擁有者,并可以隨意享用新文化所帶來的便利。上元元年(674)的《李高墓志》56,或可視為這一“新風(fēng)”開始轉(zhuǎn)變的標(biāo)志物,它既延續(xù)了隋代以來的書寫習(xí)慣,同時又融合了新時期的形式符號。就其中“州”字而言,前后三次出現(xiàn),用了三種形態(tài):“潞州”作篆書 ;“倉州”作草書

;“倉州”作草書 ;“定州”作楷書

;“定州”作楷書 。然而,這種現(xiàn)象并非在隋代才出現(xiàn),在更早以前的北魏就已經(jīng)形成風(fēng)尚,從哈佛大學(xué)圖書館所藏《北魏寇臻墓志銘》拓本即可看出。《李高墓志》幾乎集合了當(dāng)時近百年內(nèi)流行書寫的符號特征,將行、草書代替篆、隸,變?yōu)橐环N新型的雜糅方式。相比更早以前的北魏,形式雖已明顯改變,但這種趣味在墓志書寫中的強(qiáng)化卻始終如一。歐陽通書于唐龍朔三年(663)的《道因法師碑》57,其中許多橫畫末端上挑,有明顯的隸書意味。這種筆意的殘留,和墓志書寫風(fēng)尚的轉(zhuǎn)變,恰好都印證了顧炎武“初唐人作字尚有八分遺意”的論斷。墓志中行、草書的出現(xiàn),正與上層社會碑刻行、草書入碑風(fēng)氣盛行的時間節(jié)點(diǎn)吻合。這恰恰反映了墓志書寫對于研究時代書寫風(fēng)氣的重要價(jià)值。

。然而,這種現(xiàn)象并非在隋代才出現(xiàn),在更早以前的北魏就已經(jīng)形成風(fēng)尚,從哈佛大學(xué)圖書館所藏《北魏寇臻墓志銘》拓本即可看出。《李高墓志》幾乎集合了當(dāng)時近百年內(nèi)流行書寫的符號特征,將行、草書代替篆、隸,變?yōu)橐环N新型的雜糅方式。相比更早以前的北魏,形式雖已明顯改變,但這種趣味在墓志書寫中的強(qiáng)化卻始終如一。歐陽通書于唐龍朔三年(663)的《道因法師碑》57,其中許多橫畫末端上挑,有明顯的隸書意味。這種筆意的殘留,和墓志書寫風(fēng)尚的轉(zhuǎn)變,恰好都印證了顧炎武“初唐人作字尚有八分遺意”的論斷。墓志中行、草書的出現(xiàn),正與上層社會碑刻行、草書入碑風(fēng)氣盛行的時間節(jié)點(diǎn)吻合。這恰恰反映了墓志書寫對于研究時代書寫風(fēng)氣的重要價(jià)值。

=20=《馮黨墓志》

=21=《李高墓志》

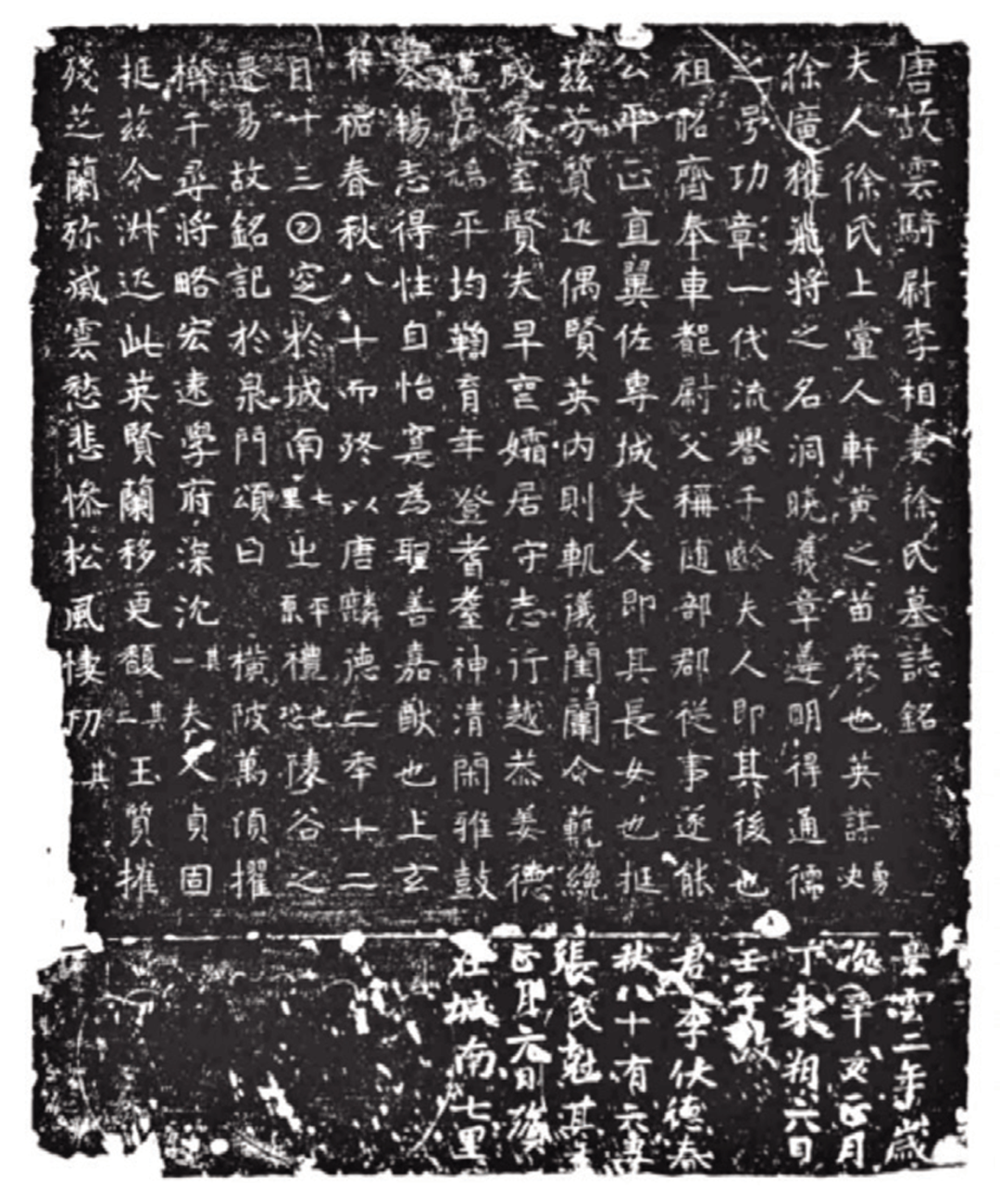

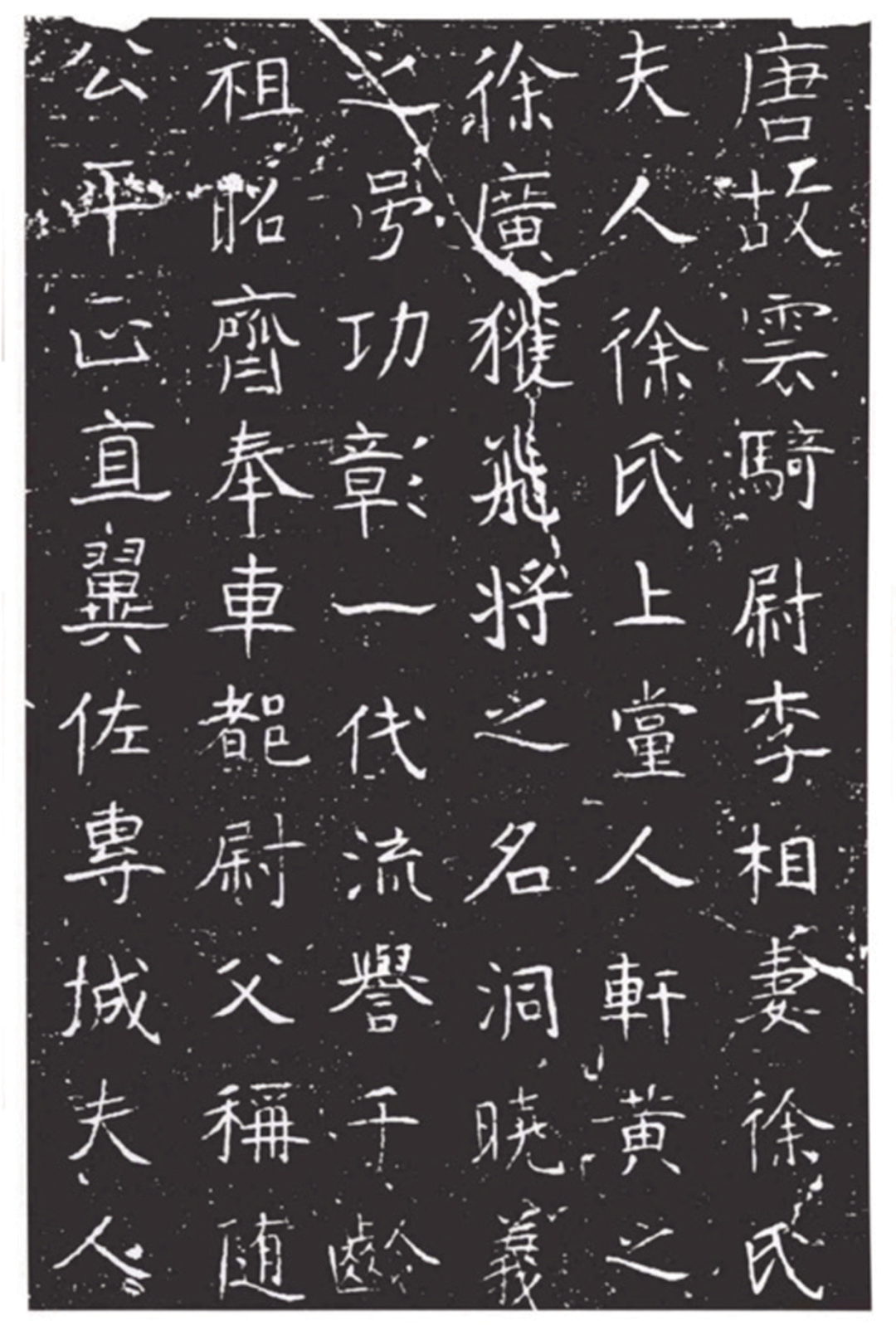

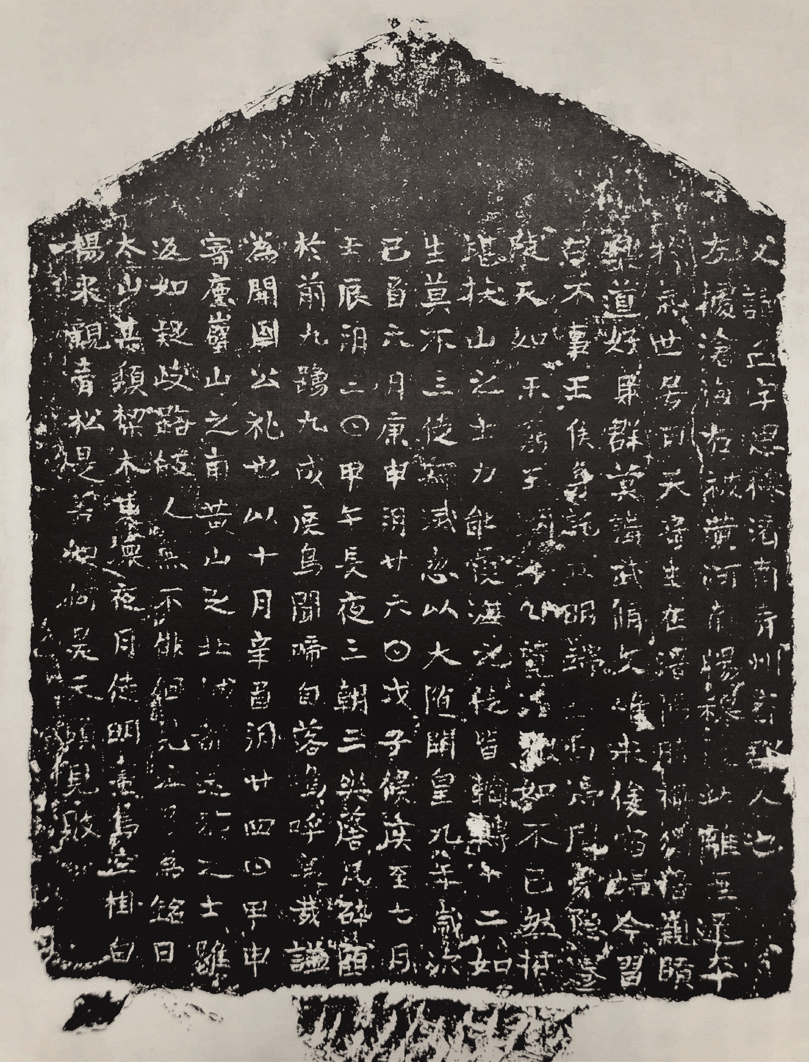

20世紀(jì)80年代出土于山西長治市城區(qū)南部的《唐故云騎尉李相妻徐氏墓志銘》58(見圖24、25)。由麟德二年(665)十二月廿二刊刻的主體及景云二年(711)補(bǔ)刻兩部分組成,補(bǔ)刻部分在志石下方側(cè)立面,都是正書。從文字內(nèi)容來看,可知李氏兩位夫人相去四十六年先后離世,較大的時間差異及書刻人員的不同,導(dǎo)致兩種風(fēng)格迥異的文字得以同時保存。為我們展示了兩個不同時代和政治背景下,在書寫上所呈現(xiàn)的微妙變化。刻于麟德二年(665)的主體部分,基本可以反映武則天時代的書寫面貌,尤可注意的是武氏改字及多處“諸體雜糅”的現(xiàn)象。其中“日”字作圓圈內(nèi)鳳鳥形符號,“年”作 ,“號”作

,“號”作 ,“之”作篆書體勢

,“之”作篆書體勢 。“都”字右部作“邑”形,而“部”“郡”右部都未變形依舊作“阝”。更可關(guān)注的是,“李”“一”“直”“二”“三”“上”等字長橫都有明顯的隸筆一味,在全然為楷書的字形上突兀地作此裝飾,顯然為當(dāng)時某種群體自覺意識的反映。

。“都”字右部作“邑”形,而“部”“郡”右部都未變形依舊作“阝”。更可關(guān)注的是,“李”“一”“直”“二”“三”“上”等字長橫都有明顯的隸筆一味,在全然為楷書的字形上突兀地作此裝飾,顯然為當(dāng)時某種群體自覺意識的反映。

=22=《北魏寇臻墓志銘》哈佛大學(xué)圖書館藏

另一值得注意的細(xì)節(jié),《李高墓志》中三個“日”字,其中兩個楷 書,另一則作篆書 。這一“日”字的寫法,在隋代墓志中極為常見。如《田達(dá)墓志》(開皇三年,公元 583 年)、《王乾緒志》(開皇五年,公元585年)、《吳素暨妻樊氏志》(開皇六年,公元586年)、《□丘志》59(開皇九年,公元589年)等皆屬此類。《□丘志》中兩個“日”字,圓圈中點(diǎn)畫形狀近似武則天所造新字中的“日”字。這些符號和武氏造字之間是否存在直接的聯(lián)系,已經(jīng)無從考證。但隋代某種文化現(xiàn)象在初唐的延續(xù),以及這些奇異字形所帶來的靈感,無疑成為影響武氏造字的一種社會因素。到七世紀(jì)晚期,楷書中夾雜行、草書的形式基本固定,篆、隸元素基本代謝完成。而這種“穩(wěn)定”卻在武周政權(quán)期間被打破,似乎將初唐經(jīng)歷短暫變遷后的新風(fēng)貌很快退回到隋代的傳統(tǒng)之中。進(jìn)入八世紀(jì)的唐玄宗時代,這種篆、隸及異體字雜糅的風(fēng)氣逐漸消失,一段短暫而糾結(jié)的書寫“復(fù)古”歷程基本結(jié)束。當(dāng)我們通過墓志——這一代表時代書寫基底的重新審視,綜合一系列現(xiàn)象來看,鐘銘書寫中的異體雜糅現(xiàn)象便不再奇異。它成為這段歷史的一個典型的標(biāo)本,昭示著個人在時代風(fēng)氣及政治壓力面前的無奈隨從60,尤其在武周政權(quán)之后的復(fù)雜格局面前,唐睿宗的因循與退讓更能說明問題,鐘銘的書寫正處于這一關(guān)鍵的時刻。

。這一“日”字的寫法,在隋代墓志中極為常見。如《田達(dá)墓志》(開皇三年,公元 583 年)、《王乾緒志》(開皇五年,公元585年)、《吳素暨妻樊氏志》(開皇六年,公元586年)、《□丘志》59(開皇九年,公元589年)等皆屬此類。《□丘志》中兩個“日”字,圓圈中點(diǎn)畫形狀近似武則天所造新字中的“日”字。這些符號和武氏造字之間是否存在直接的聯(lián)系,已經(jīng)無從考證。但隋代某種文化現(xiàn)象在初唐的延續(xù),以及這些奇異字形所帶來的靈感,無疑成為影響武氏造字的一種社會因素。到七世紀(jì)晚期,楷書中夾雜行、草書的形式基本固定,篆、隸元素基本代謝完成。而這種“穩(wěn)定”卻在武周政權(quán)期間被打破,似乎將初唐經(jīng)歷短暫變遷后的新風(fēng)貌很快退回到隋代的傳統(tǒng)之中。進(jìn)入八世紀(jì)的唐玄宗時代,這種篆、隸及異體字雜糅的風(fēng)氣逐漸消失,一段短暫而糾結(jié)的書寫“復(fù)古”歷程基本結(jié)束。當(dāng)我們通過墓志——這一代表時代書寫基底的重新審視,綜合一系列現(xiàn)象來看,鐘銘書寫中的異體雜糅現(xiàn)象便不再奇異。它成為這段歷史的一個典型的標(biāo)本,昭示著個人在時代風(fēng)氣及政治壓力面前的無奈隨從60,尤其在武周政權(quán)之后的復(fù)雜格局面前,唐睿宗的因循與退讓更能說明問題,鐘銘的書寫正處于這一關(guān)鍵的時刻。

=23《道因法師碑》翁方綱、李國松舊藏宋拓本(局部)故宮博物院藏

= 24=《唐故云騎尉李相妻徐氏墓志銘》

=25=《唐故云騎尉李相妻徐氏墓志銘》(局部)

三

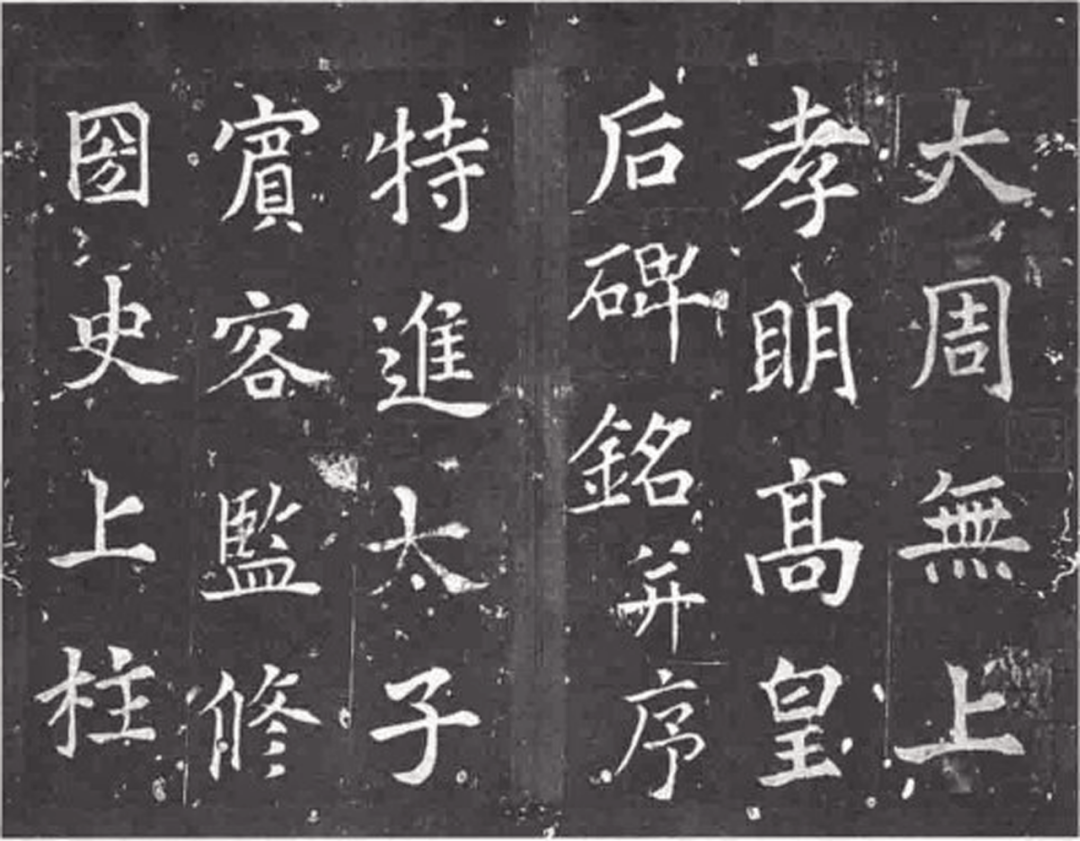

為報(bào)先慈:鐘銘的政治隱喻

嗣圣元年(684)武則天臨朝親政,不久即廢中宗為廬陵王,又立豫王為皇帝,自己仍臨朝稱制。此時的豫王即后來的睿宗李旦61。天授元年(690),改唐為周,自稱圣神皇帝,追尊楊氏為“孝明高皇后”,改陵曰“順陵”。長壽二年(693)加“無上”二字,曰“無上孝明高皇后”,又改陵曰“望風(fēng)臺”。隨著武則天權(quán)力的不斷集中,對其母楊氏連連追益,當(dāng)她的政治地位進(jìn)一步穩(wěn)定后,遂將其父母的陵墓進(jìn)行了一系列改造工作,并將其納入為大周政權(quán)正名的一系列儀式與程序之中。《金石錄》跋《武士彟碑》記載,武后追尊其父武士彟為無上孝明皇帝,為其陵墓立碑,“命李嶠為碑文,相王旦書石”62。周曉薇通對文獻(xiàn)的梳理,得出結(jié)論,目前所能見知的李旦書法碑刻著錄大多是其為相王時所作。其中僅有《景云觀鐘銘》為“睿宗御書”,即其在位時所書。李旦作為“'唐時宗藩”子弟中少有的能書者63,被多次委任書寫重要的碑刻,一方面因其素來善書64,同時或許也說明了李旦與武則天在政治觀念上的融洽程度。65

=26=《口丘志》

武則天稱帝以后,自載初元年(689)初至長安四年(704)末結(jié)束,歷時十五年對部分文字進(jìn)行了改造。共改十八字,先后分五次完成,其中“月”字歷兩次修改。施安昌認(rèn)為,武氏這番“文字革命”的實(shí)質(zhì)與其“恢復(fù)古代文字面貌”的說辭實(shí)在不符,其真實(shí)意義在于頌揚(yáng)武周及自身政權(quán)的合法性。66她將“日”字改為“ ”,在圓圈內(nèi)置鳳鳥形態(tài)的符號,意象上正與當(dāng)時“天命神鳳,降祚我周”的社會輿論相吻合。而“月”字的兩次改動,與其稱帝后宗教政策的變化或有直接的關(guān)系,最初將“月”字改為圓圈中置“卐”字符,與其借《大云經(jīng)》登基,大力宣揚(yáng)佛教相配合。天授二年(691)三月,武則天頒《釋教在道教之上制》,確立佛教在當(dāng)時宗教界的領(lǐng)導(dǎo)地位。圣歷元年(698)正月為調(diào)和當(dāng)時的宗教矛盾,遂又頒布《禁僧道毀謗制》,強(qiáng)調(diào)兩者“同歸于善”與“皆是一宗”67。而“月”字的第二次修改時間正與此制的頒行同時,將其改寫為“匚”與“出”的合體,這恰好可以說明武氏造字與宗教政策轉(zhuǎn)變之間的微妙聯(lián)系。

”,在圓圈內(nèi)置鳳鳥形態(tài)的符號,意象上正與當(dāng)時“天命神鳳,降祚我周”的社會輿論相吻合。而“月”字的兩次改動,與其稱帝后宗教政策的變化或有直接的關(guān)系,最初將“月”字改為圓圈中置“卐”字符,與其借《大云經(jīng)》登基,大力宣揚(yáng)佛教相配合。天授二年(691)三月,武則天頒《釋教在道教之上制》,確立佛教在當(dāng)時宗教界的領(lǐng)導(dǎo)地位。圣歷元年(698)正月為調(diào)和當(dāng)時的宗教矛盾,遂又頒布《禁僧道毀謗制》,強(qiáng)調(diào)兩者“同歸于善”與“皆是一宗”67。而“月”字的第二次修改時間正與此制的頒行同時,將其改寫為“匚”與“出”的合體,這恰好可以說明武氏造字與宗教政策轉(zhuǎn)變之間的微妙聯(lián)系。

說起武則天借《大云經(jīng)》稱帝并大力宣揚(yáng)佛教,或許與本文討論的對象——鐘銘有著不可分割的關(guān)系,我們先從歷史上著名的“明堂大火”事件說起。

唐初太宗、高宗時幾欲建立明堂,卻因“諸儒議其制度,不決而止”。而武氏則力排眾議,不顧“諸儒”的意見,僅與北門學(xué)士們商議后,動用工匠數(shù)萬人于垂拱四年(688)二月,摧毀乾元殿,并在原址建造明堂,當(dāng)年十二月告竣,委僧懷義為整個工程的負(fù)責(zé)人。68

不難看出,武則天對佛教的信任遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出那些受過正統(tǒng)儒學(xué)教育的朝中顯貴——諸儒,他們雖是武周政權(quán)的強(qiáng)敵,但其意見在此時幾乎完全失效。只有像薛懷義這樣對武氏提供幫助的人們才能受到重視。天授元年(690)東魏國寺僧杜撰偽造《大云經(jīng)》四卷,稱武氏“乃彌勒佛下生,當(dāng)代唐為閻浮提主”。武則天得此偽經(jīng),立刻頒行天下,并在兩京諸州同時建立大云寺收藏并推廣《大云經(jīng)》,參與偽撰和講解的僧眾此后皆受爵賜。69可見,武則天巧妙借助佛教的影響力及經(jīng)文的社會功能,以制造輿論,鞏固帝基。釋教在武周的“革命”進(jìn)程中無疑起到了至關(guān)重要的作用。偽造《大云經(jīng)》等一系列行為,為武則天作為女性皇權(quán)擁有者的合法性和正統(tǒng)性提供了宗教和精神上的支持。次年(691)四月,下制稱“以釋教開革命之階,升于道教之上”。

天冊萬歲元年(695)正月,武則天精心營構(gòu)的明堂遭大火焚燒。誰知一場大火竟無意成為武氏政治及宗教政策發(fā)生轉(zhuǎn)變的引線,直接促使武則天在政治行為上,從倚重佛教向中國本土傳統(tǒng)復(fù)歸。事件發(fā)生之后,武氏“心不自安,言多不順”,朝中群臣頻頻對其施加壓力。于是責(zé)怪河內(nèi)老尼不能預(yù)見災(zāi)情,遂將其及弟子遣散或殺害,又于瑤光殿前毆?dú)⒀蚜x。說明她已經(jīng)感知到,佛教無法化解“明堂大火”給她帶來的巨大政治壓力,也不能為鞏固帝基作出更大貢獻(xiàn),故而對佛教感到失望。從對河內(nèi)老尼與薛懷義的拋棄,到697年四月在新修的明堂中鑄造九鼎,再到久視元年(700)五月取消沿用七年之久的“金輪”帝號等一系列行為,充分表明武氏決定放棄“《大云經(jīng)》的女身受記為轉(zhuǎn)輪王的教義,全面向李唐舊傳統(tǒng)復(fù)歸”。70

景云元年(710)六月,韋皇后與安樂公主合謀毒死唐中宗,專擅朝政,并欲步武則天之后塵。臨淄王李隆基與太平公主等人發(fā)動了宮廷政變,誅滅韋氏黨羽,擁戴相王李旦即位,是為睿宗。景云二年(711)四月,“詔以釋典玄宗,理均跡異,拯人化俗,教別功齊。自今每緣法事集會,僧尼、道士、女冠等宜齊行道集”。71這與武氏的《禁僧道毀謗制》相去十余年,但是兩者前后呼應(yīng),正是沿用了武則天調(diào)和宗教、社會矛盾的方法。《隋唐五代經(jīng)學(xué)學(xué)術(shù)編年》關(guān)于此事的考論認(rèn)為:

自武德、貞觀年間確立“道先、釋后”順序后,道、釋之論爭未有停息,但終此一政策從未動搖。武則天因特定的政治原因,遂于天授二年(691)重新調(diào)整三教秩序,詔令“釋先、道后”,僧尼在道士女冠之前。睿宗認(rèn)為僧道二教“理均跡異”,其社會作用皆為“拯人救俗”,若彼此互爭高下,則“有殊圣教,頗失道源”,遂敕僧道“齊行并進(jìn)”。此詔出后逐漸結(jié)束各教排次局面,并終唐一世,遂成定制。睿宗重論三教關(guān)系,有效解決了長期以來爭執(zhí)不下的宗教問題,促進(jìn)了三教在思想文化層面的相互吸收、相互融合,對于此后的思想文化格局影響深遠(yuǎn)。72

武則天時期受到打壓的儒學(xué),也在睿宗時期重新得到重視。景云二年(711)八月,“皇太子釋奠于太學(xué)”。第二年(712)正月,睿宗親自拜謁太廟,并大赦天下。且詔令“孔宣父祠廟,令本州修飾,取側(cè)近三十戶以供灑掃”。.次月,又“追贈顏回為太子太師,曾參為太子太保,并配享孔子廟”73。這一系列政策的推行,與武則天時期的政策存在明顯延續(xù)性的同時,似乎表明了相比武則天更加明確的態(tài)度:

則天天授三年,追封周公為褒德王,孔子為隆道公。則天長壽二年,自制《臣軌》兩卷,令貢舉人為業(yè),停《老子》。神龍?jiān)辏!冻架墶罚瑥?fù)習(xí)《老子》。以鄒、魯百戶封隆道公、謚曰文宣。74

武氏對于三教的態(tài)度,可從上文推想她那糾結(jié)不定的心態(tài)75。有學(xué)者認(rèn)為,睿宗的政策變化結(jié)束了各教之間相互排異的局面,乃至終唐一世,逐漸稱為定局。這種說法是否準(zhǔn)確,還當(dāng)在下文繼續(xù)討論。

嘉慶間浙籍詩人金衍宗曾作《唐景龍觀鐘銘拓本》一詩。通過眼前的拓本,金氏將視野向整個歷史空間延展,并敏銳地覺察到其背后所隱含的政治沖突:

天堂神宮拜圓冊,銅匭金輪置庭室。阿師血像高百尋,未有淫昏不佞佛。斗南一人忠回天,鵡翼雙垂幸未折。樂章旋奏桑條韋,晨牝當(dāng)陽甘覆轍。猖狂但乞二氏靈,慧范崇恩并加秩。帝后爭營佛寺新,觀亦落成景龍日。蓮臺瓔珞月雙圓,椒殿衣裙云五色。至尊慘繼東宮戕,仙佛幾曾裨毫末。景云反正由平王,冥助何關(guān)法善術(shù)。金仙玉真秾如華,兩兩黃紽改妝抹。鑄鐘作銘帝觀書,楷法猶從八分出。銘辭駢儷踵齊梁,起草知經(jīng)誰手筆。得無昭容秤量余,鬼蜮風(fēng)流巧涂澤。佛耶仙耶安可誣,地獄正為是人設(shè)。76

“帝后爭營佛寺新,觀亦落成景龍日”是金衍宗對武、韋時期帝后爭相營建寺觀這一奇怪現(xiàn)象的描述。他發(fā)現(xiàn),當(dāng)時的皇室成員幾乎都“淫昏”而“佞佛”,而且在很早的文獻(xiàn)中就已經(jīng)總結(jié)了此事給當(dāng)時的社會經(jīng)濟(jì)所帶來的巨大負(fù)擔(dān):

武太后、孝和朝,太平公主、武三思、悖逆庶人恣情奢縱,造罔極寺、太平觀、香山寺、昭成寺,遂使農(nóng)功虛費(fèi),府庫空竭矣。77

皇室成員沉溺佛教與恣情奢縱,一直都是有識之士勸誡的對象。又如久視元年(700),武則天繼明堂大佛之后要鑄造大佛,想讓“天下僧尼日出一錢以助其功”,狄仁杰得知,立刻上疏勸諫:

今之伽藍(lán),制過宮闕,窮奢極壯,畫績盡工,寶珠殫于綴飾,環(huán)材竭于輪奐。工不使鬼,止在役人,物不天來,終須地出,不損百姓,將何以求?78

又說:

游僧一說,矯陳禍福,翦發(fā)解衣,仍慚其少。亦有離間骨肉,事均路人,身自納妻,謂無彼我。皆托佛法,詿誤生人。里陌動有經(jīng)坊,阛阓亦立精舍。化誘所急,切于官征,法事所須,嚴(yán)子制敕。……逃丁避罪,并集法門,無名之僧,凡有幾萬,都下檢括,已得數(shù)千。且一夫不耕,猶受其弊,浮食者眾,又劫人財(cái)。臣每思維,實(shí)所悲痛。79

狄仁杰一番話,直接指出了當(dāng)時因過度崇尚佛教而給國家、社會帶來的負(fù)面影響80,字里行間都透露出狄氏對這種政治隱患所感到的憂慮。這一現(xiàn)象的發(fā)生,一方面反映了權(quán)力的濫用及佛教在當(dāng)時的盛行;另一方面,也顯示出不同政治集團(tuán)之間的相互排擠與爭斗。唐中宗在位期間,韋嗣立勸止?fàn)I構(gòu)寺院,認(rèn)為“比者造寺極多,務(wù)取崇麗,大則用錢百數(shù)十萬,小則三五萬,無慮所費(fèi)千萬以上,人力勞弊,怨嗟盈路。佛之為教,要在降伏身心,豈雕畫土木,相夸壯麗!萬一水旱為災(zāi),戎狄構(gòu)患,雖龍象如云,將何救哉!”81韋氏所見,與狄仁杰同出一轍,真實(shí)反映了當(dāng)時的形勢。然而,唐中宗并沒有因韋氏的勸告而停止相關(guān)的活動。

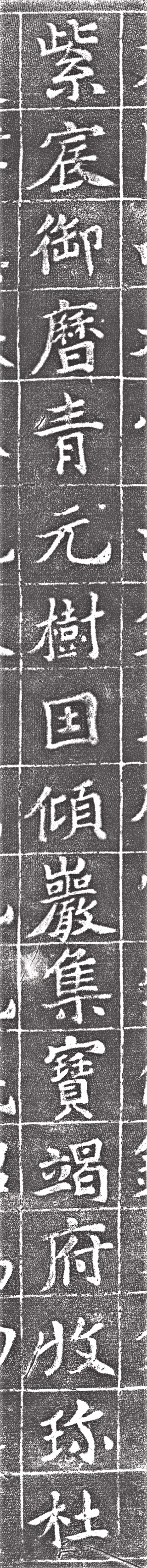

景云元年(710)睿宗在其子李隆基、太平公主及諸臣的擁立下,重新登上皇位。是年十二月,睿宗“資天皇太后之福”,讓女兒金仙、玉真公主出家為道士,以方士史崇玄為師82,預(yù)備在城西為其二人造觀。諫議大夫?qū)幵┥涎越ㄗh道:“釋、道二家皆以清凈為本,不當(dāng)廣營寺觀,勞人費(fèi)財(cái)。梁武帝致敗于前,先帝取災(zāi)于后,殷鑒不遠(yuǎn)。今二公主入道,將為之置觀,不宜過為崇麗,取謗四方。”勸諫無果,又于次年五月,堅(jiān)持為女兒造金仙觀和玉真觀,“逼奪民居甚多,用功數(shù)百萬”,辛替否、魏知古、李乂等人上書極諫。睿宗雖執(zhí)意不從,卻又十分認(rèn)同朝臣們的“切直"。83 從這個事件中,可以看出睿宗一方面執(zhí)意建造宮觀,同時又努力地維持其與朝臣之間的關(guān)系。辛替否等人紛紛就此展開批評,認(rèn)為皇帝竭力營造寺觀是迷心于釋、道的重要表征,他們害怕武后及中宗時代的回返,希望睿宗能夠?qū)⑹〉臍v史引為前車。通過考察因睿宗筑觀而產(chǎn)生的巨大阻力,很容易讓我們聯(lián)想到這一時期各方政治勢力的相互競合。后來,不知迫于何種壓力,睿宗還是下發(fā)了《停修金仙玉真兩觀詔》,并對營造二觀的緣由作了權(quán)威的解釋:

朕頃居諒暗,煢疚于懷,奉為則天皇后東都建荷澤寺,西都建荷恩寺,及金仙、玉真公主出家,京中造觀,報(bào)先慈也。豈愿廣事營構(gòu),虛殫力役。84

我們知道,神龍?jiān)辏?05)十一月,八十二歲的武則天在上陽宮駕崩之后,朝廷又經(jīng)歷了一系列內(nèi)部政治斗爭。雖然睿宗得以重新登上皇位,但他內(nèi)心的不自信以及對武則天威嚴(yán)的芥蒂之心不可言表。在強(qiáng)大的政治壓力及復(fù)雜的政治局勢面前,李旦表現(xiàn)出一貫的退避與謙讓之風(fēng),甚至將居喪期間那種哀怨與孤獨(dú)作為一張感情牌亮在群臣面前。不久,他又突然表示希望將政事盡快移交給太子李隆基,以申明其素來淡泊的本性。景云二年(711)四月,李旦召見三品以上朝臣,并對他們說:

朕素懷淡泊,不以萬乘為貴,襲為皇嗣,又為皇太弟,皆辭不處。今欲傳位太子,何如?85

對于皇帝這番自訴,群臣無言以對,分別代表太子和太平公主勢力的朝臣們的態(tài)度存在微妙的差異,太子這邊語焉不詳,而公主這邊卻是嚴(yán)肅地反對,這樣的回應(yīng)無疑為睿宗的心理帶來更大的壓力。事后睿宗即將政事交與太子處理,而皇位尚沒有交接。此后,睿宗一心要建造宮觀,依然遭到多位朝臣的極力反對,只侍中竇懷貞“獨(dú)勸成之”且親自督工,竇氏明確的態(tài)度與積極的行為自然離不開太公主的支持。86而此時與太平公主勢力相當(dāng)?shù)奶永盥』卺尅⒌绬栴}上的態(tài)度一直不甚明朗。在這樣的政治張力面前,無奈的唐睿宗只好將則天皇后引以為保護(hù)自身的說辭。睿宗一再強(qiáng)調(diào),他在東西兩京修建菏澤、荷恩兩寺,以及讓金仙、玉真兩位公主出家并為之修營宮觀,全然是出于對武氏的孝德,這樣的解釋對于穩(wěn)定當(dāng)時的局面顯然有十分重要的意義。因而有朝臣在反對營建宮觀的奏疏中,也將睿宗這一動機(jī)視為“尊德敬道”的具體體現(xiàn)87,雖如此,此事仍因“欲益反損”而遭崔蒞等人的勸阻。睿宗深慚外議之“不識朕心”,又實(shí)因“書奏頻繁”而不得已停止工程。但代表著其與武后政治關(guān)系的筑觀行為的初心卻不能就此改變,他決定在別處建造,也“不勞煩百姓”,并警告群臣:若尚要干忤則“當(dāng)寡于刑”。88

從各類史料來看,武后、中宗在位之際,宮殿及寺廟的營建達(dá)到了異乎尋常的奢侈,窮極壯麗的建造風(fēng)習(xí)成為政府及百姓最大的經(jīng)濟(jì)和勞役負(fù)擔(dān),帑藏為之空竭。正所謂“大帝、孝和之朝,政不由己,則天在位,已絕綴旒,韋后司晨,前蹤覆轍”89。中宗復(fù)位之初,袁恕己害怕“素以工巧見用”的楊務(wù)廉“更啟游娛侈靡之端”,于是進(jìn)言中宗以阻止其任用,他說:“務(wù)廉致位九卿,積有歲年,苦言嘉謀,無足可紀(jì)。每宮室營構(gòu),必務(wù)其侈,若不斥之,何以廣昭圣德?”90可見到中宗時期,朝中的有識之士已經(jīng)意識到“帝后爭營佛寺”所帶來的災(zāi)難性后果,并將其視為有礙發(fā)揚(yáng)“圣德”的不良作風(fēng)。在這樣一種輿論氛圍下,睿宗再造宮觀便成為逆于時勢的覆轍之舉,遭到諸臣的反對當(dāng)為自然之勢。睿宗此刻既不能完全回避唐廷崇尚奢靡的一貫風(fēng)氣,又不能與當(dāng)下的新興政治群體形成對立,更無法超越時代的局限而看到未來的世界。91在這些前提下,詔書中“報(bào)先慈”的說法顯得意味深長。

景云二年(711)九月,睿宗在中宗造好的景龍觀中重新鑄造這口大鐘,在其銘文中首先強(qiáng)調(diào),由中宗所建的景龍觀十分壯觀,雖“名在騫林,而韻停鐘虡”,重鑄大鐘以實(shí)“鐘虡",是為重建國家禮制秩序的象征92,這是政權(quán)回歸李氏之后的新風(fēng)氣最合理的表述。睿宗知道,鑄造景云鐘一方面不會因財(cái)力的過度消耗而招致外議,同時又可以達(dá)成“懸玉京而薦福,侶銅史而司辰”的政治效應(yīng);既能向外界表達(dá)其兄弟二人前赴后繼興復(fù)朝廷、重建秩序的決心,也可以通過這一舉動追念自己的母親,同時又能滿足其對于音樂的喜好93,這樣一來,景云鐘的鑄造巧妙地成為調(diào)和各方矛盾的媒介。在他撰寫的銘文中,還不忘銘記祖宗的蔭德及廣大百姓的資助,又因玄宗與睿宗一樣,素來喜好音樂,雖然鑄鐘與筑觀同出一時,但并未被阻止,不能不說與這一背景有重要的關(guān)聯(lián)。相關(guān)文獻(xiàn)顯示,第二年七月睿宗以“高居無為”為理由,將皇位傳于玄宗李隆基,自此以太上皇的名義逐漸淡出政治舞臺,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的筑觀事件也隨著景云鐘洪亮悠遠(yuǎn)的聲音淡出了人們的記憶。唐睿宗留給歷史的,是看起來柔弱謙讓而又面面俱到的形象,還有這件精美的皇家重器及數(shù)百世爭相流傳的書刻精品。在它們的背后,或許隱藏著種種難以言說的苦痛。這種苦痛,可以從睿宗處理宮廷內(nèi)部的政治博弈,以及與朝臣們周旋的過程中感受到幾分。

通過文獻(xiàn)記載得以將遠(yuǎn)去的歷史事件勾勒還原,而鑲嵌于期間的藝術(shù)作品或者碑刻、建筑,都有可能從不同角度折射出歷史的真相。一件碑刻背后,往往蘊(yùn)藏著一段復(fù)雜的生成史,在生成史背后又隱含著復(fù)雜的政治及文化內(nèi)涵,武則天的《升仙太子碑》94 如此,唐睿宗的《順陵碑》和景云鐘銘也是如此。唐睿宗并未完全放棄母親的一系列宗教政策,看起來雖然有所改變,實(shí)際上則一以貫之。只是受到新時風(fēng)和士風(fēng)的影響,睿宗不得不做出退讓。金仙、玉真二位公主的宮觀雖然受到輿論壓力而不得不停止,但崇尚道教的實(shí)際行為卻沒有因此改變,景云鐘的鑄造及鐘銘的鐫刻,更加強(qiáng)化了武則天晚年偏好“長生久視之術(shù)”95,及睿宗借“報(bào)先慈”之名推行其宗教政策的歷史事實(shí)。同時也讓我們看到了一個理想于縱情宴樂,并在政治面前難以取舍的睿宗形象。至于結(jié)束各教之間相互排異的局面,實(shí)非睿宗真正的主觀訴求。

余論

1827年,顧廣圻(1770--1839)將新得到的《順陵殘碑》拓片自蘇州寄給遠(yuǎn)在北京的龔自珍,龔氏獲得此拓,喜出望外,所以賦詩二首回贈。顧氏與龔自珍交往頗深,兩人又均愛金石收藏,常常相互贈酬。96這次饋贈對于龔自珍來說似乎意義重大,此前他認(rèn)為“南書無過《瘞鶴銘》,北書無過《文殊經(jīng)》”,因?yàn)椤俄樍隁埍返牡絹矶顾牟仄敷w系得以完善。他說睿宗是唐代帝王中的“書圣”,并將其書跡看作合成南北書風(fēng)的“唐型”代表,97 這是關(guān)于唐睿宗書寫最具歷史意義的總結(jié)式評價(jià)。而厲鶚在金農(nóng)那里看到鐘銘拓本之后,也曾題詩一首,更加關(guān)心鐘銘背后的政治隱喻98。他認(rèn)為,歷史雖然已經(jīng)來到睿宗的時代,但武則天的影響尚未過去,因政治變革而受苦的“寒餓”百姓并不像鐘銘的“雄詞”所描述的那樣美好。因?yàn)閹状胃邔釉谧诮陶呱系姆磸?fù),導(dǎo)致國家政治的混亂,在帝王必要的豐功偉績面前,“虛無”的道教豈能如此被重視。面對鐘銘拓本,厲鶚感慨睿宗鑄造景云鐘并題寫鐘銘實(shí)是歌頌和傳播那些虛無的功績99。從史載來看,睿宗的政治生涯可謂坎坷,他的進(jìn)退始終處于多種勢力競合的復(fù)雜局面中,在這種復(fù)雜局面中,他選擇退讓以保全自身。睿宗建道觀,朝中大臣紛紛抗議,卻得到了太平公主的支持;看起來有撥亂反正,并將宗教、文化政策向唐代本土文化靠攏的意義,但實(shí)際卻卷入了身不由己的政治斗爭。歐陽修早已批判過武則天對唐代政治秩序的破壞,甚至認(rèn)為武氏就像“毒流”一般禍害天下,其書跡也當(dāng)為唐人所遺棄。因?yàn)槲涫系淖诮陶咚鶐淼奈:?00并沒有在睿宗時期得到改善,睿宗“側(cè)耳不聞雷霆”101的消極政治態(tài)度成為史學(xué)家們反復(fù)批評的對象。盡管如此,他仍然將精力幾乎全部投入到那些如厲鶚批評的“虛無”的功績之中,且篤好音樂,崇尚道教,沿襲筑觀、刻銘等夸尚奢靡的前代遺風(fēng)。

鐘銘雖未必是睿宗親筆,但這件作品仍然具有十分重要的意義;只因睿宗在政治上的特殊地位而備受冷落。他的書寫風(fēng)格既不是完全的隋代風(fēng)習(xí),也沒有太宗時代遵從“二王”的具體影響,更多形式上的特征來自“復(fù)古”的所得。他在武氏政權(quán)前期有意回避李唐政治的意識形態(tài)的影響下,無意地將心力投注到初唐以前的傳統(tǒng)。所以,睿宗在“古意”和時風(fēng)面前始終保持著“糾結(jié)”的心態(tài),一方面保持與武則天的聯(lián)系,但又期望在政治上實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值。這種張力的作用反映到書寫上,可以視為總結(jié)并中和了唐初以來的各種風(fēng)格,并開創(chuàng)了中唐以后“肥厚雍容”的新風(fēng)尚,這股新風(fēng)對宋人也產(chǎn)生了重要的影響102。關(guān)于鐘銘深刻的歷史背景及其與書史的關(guān)系,還望有更深入的研究,筆者學(xué)識谫陋,只能略做試探。