大小:

下載:519次

分類:名家書法

手機掃碼免費下載

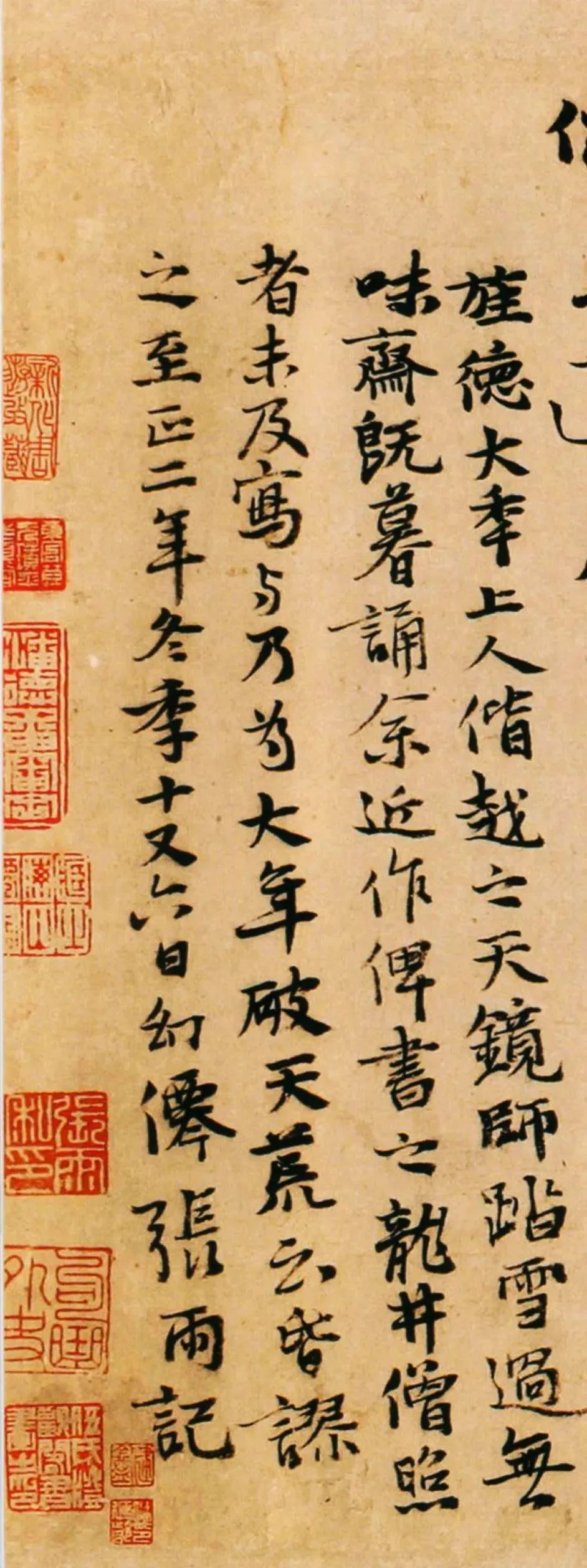

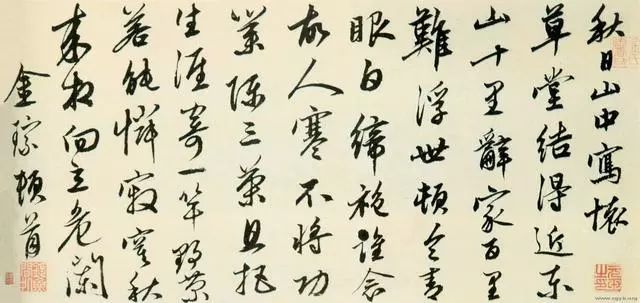

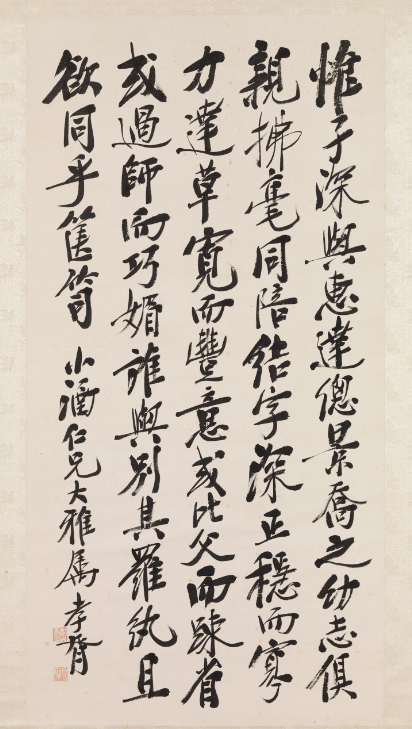

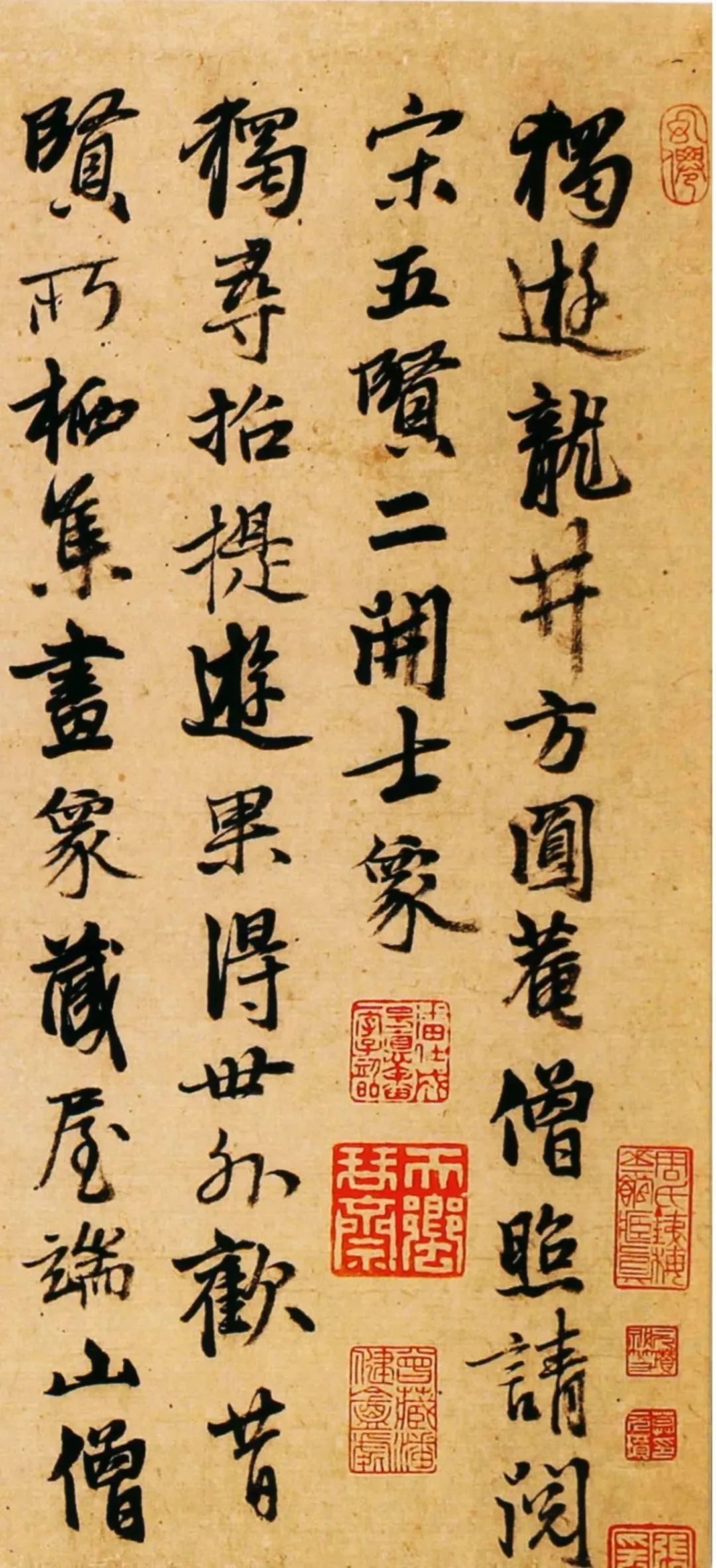

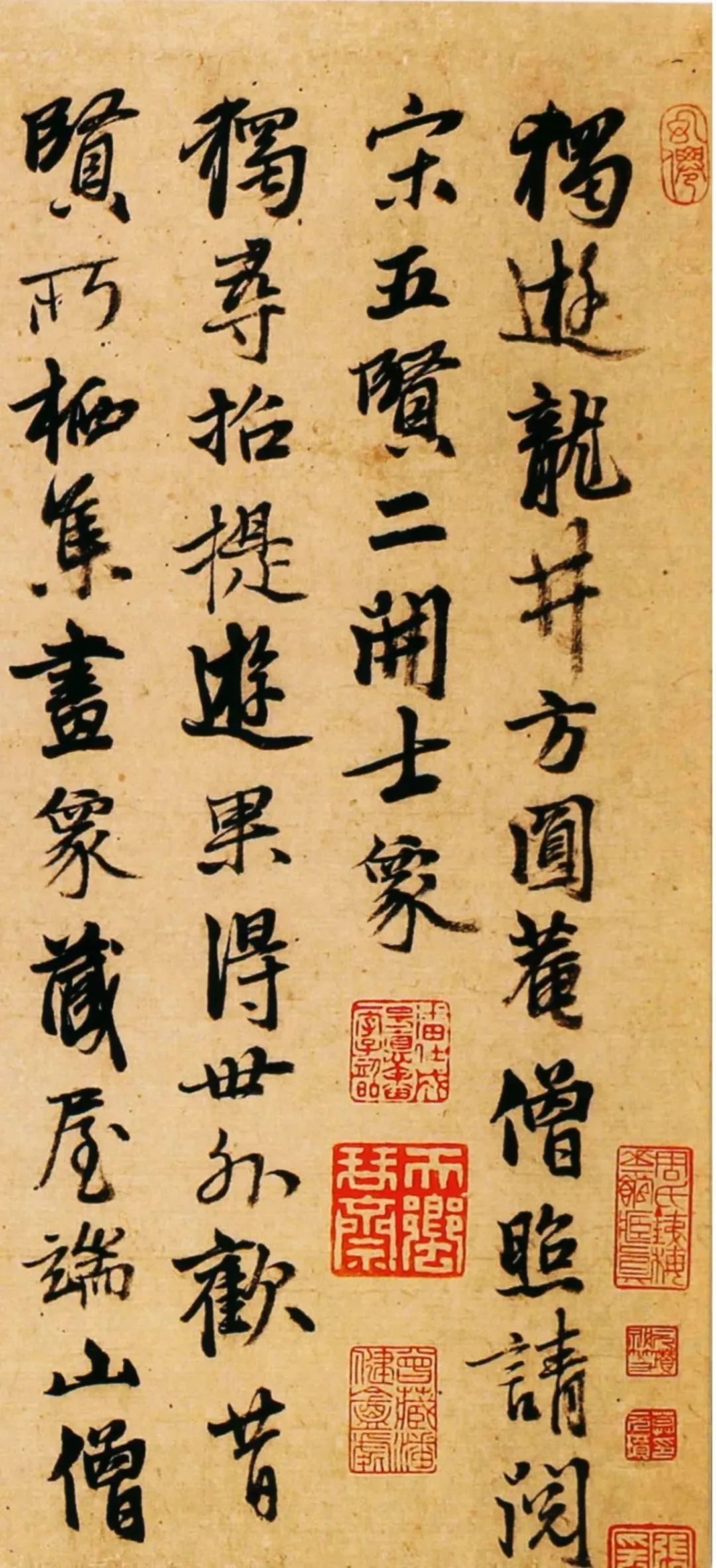

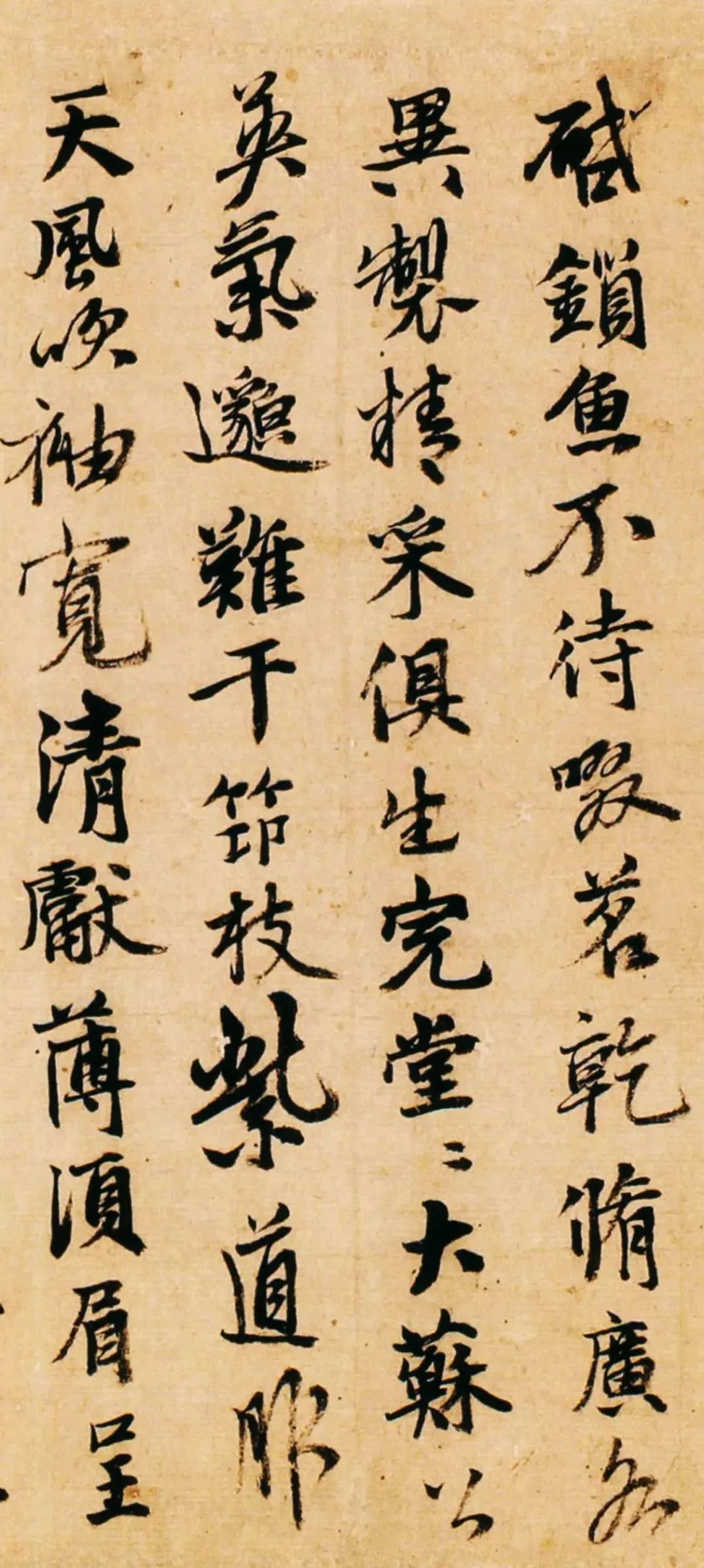

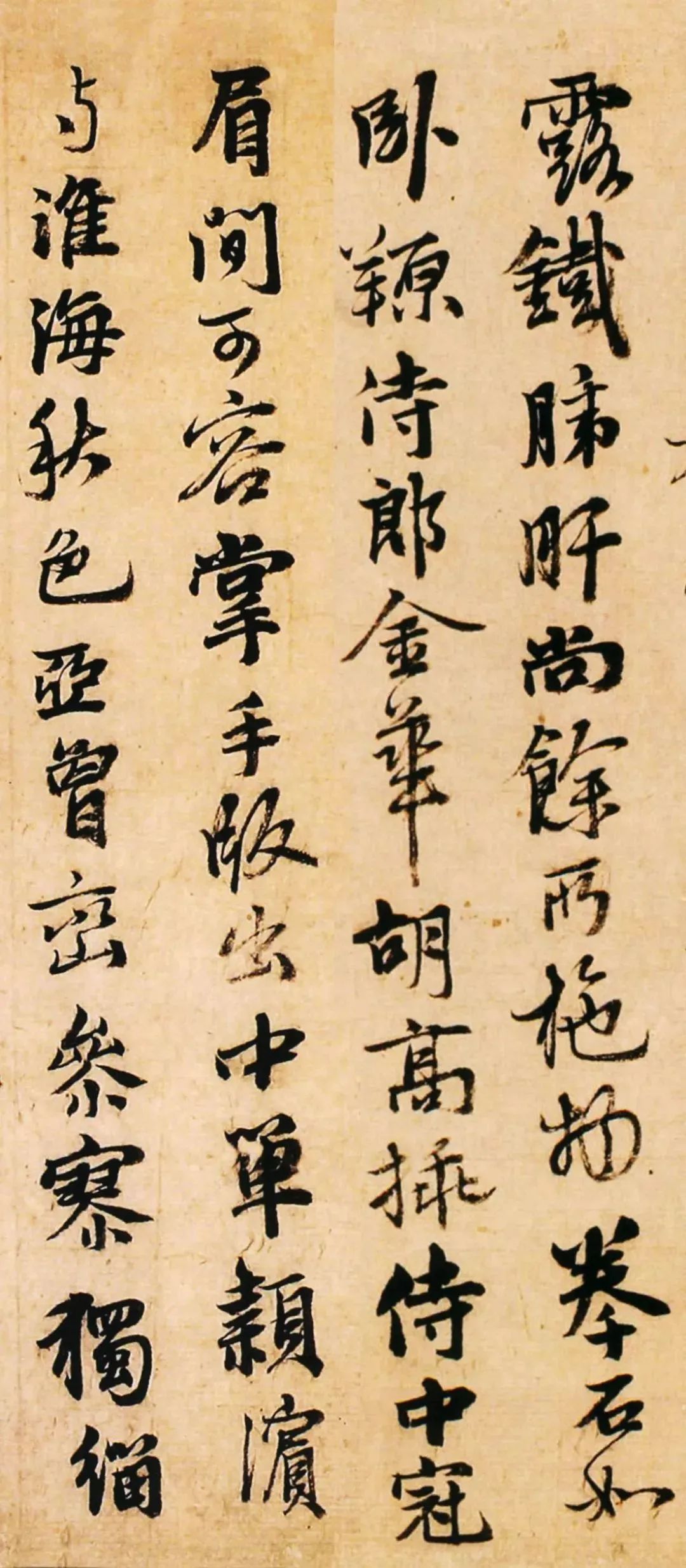

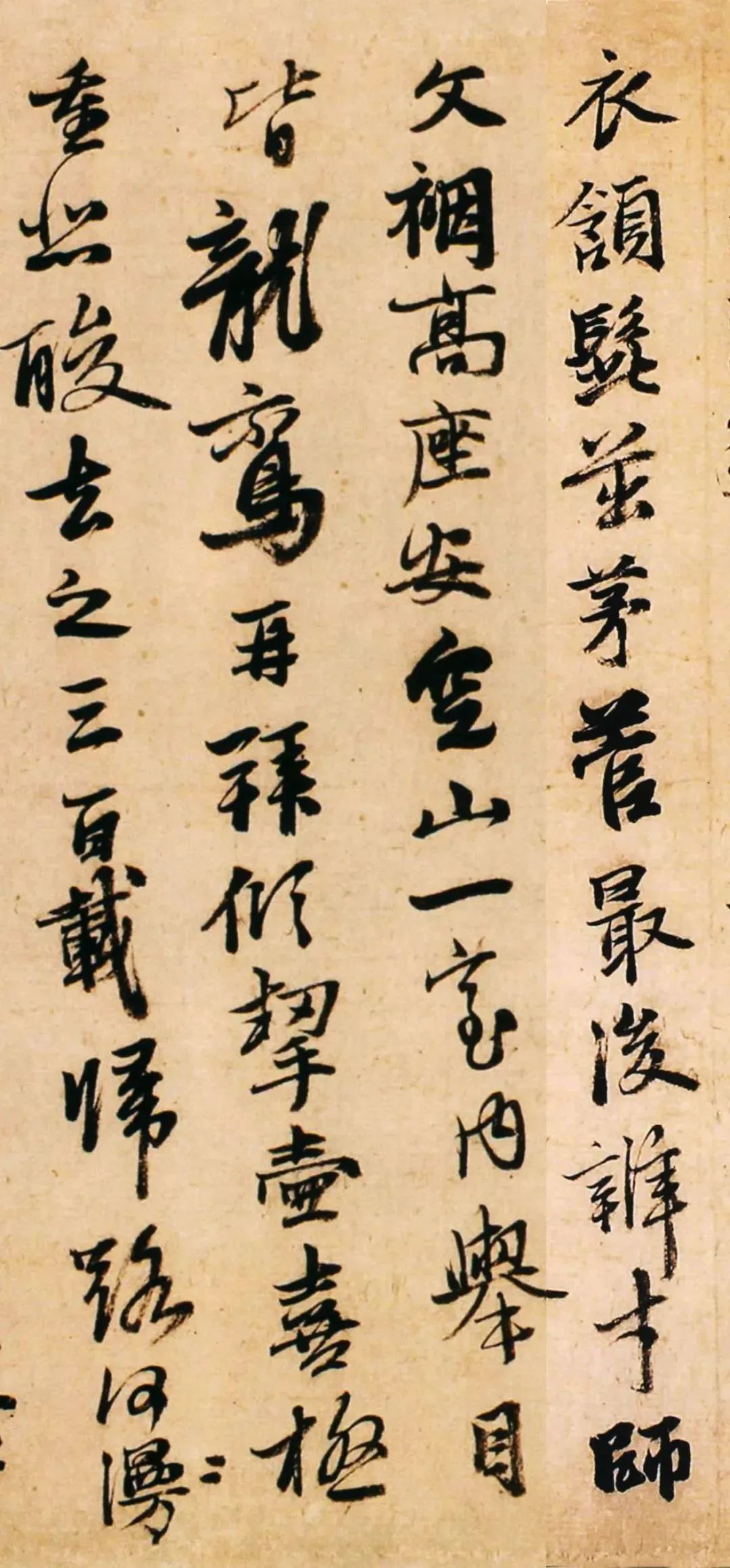

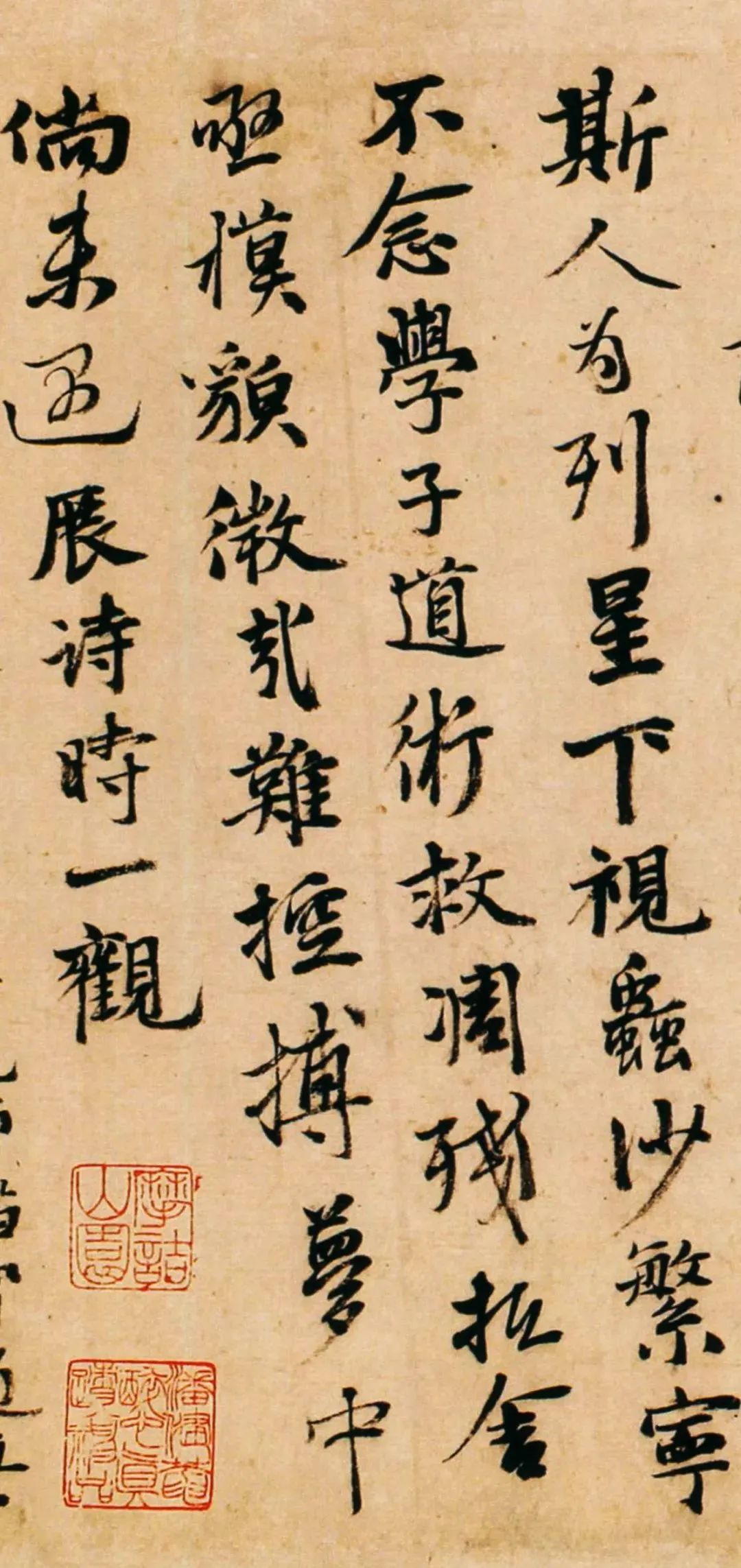

糾錯留言#元代張雨行書《獨游龍井方圓庵卷》詩卷欣賞簡介

張雨(1283~1350),元代詩文家、詞曲家、書畫家、茅山派道士。舊名張澤之,又名張嗣真;字伯雨,號貞居之,又號句曲外史。錢塘(浙江杭州)人。

博學多聞,善談名理。詩文、書法、繪畫,清新流麗,有晉、唐遺意。曾從虞集受學,詩才清麗。年二十棄家為道士,居茅山,道名嗣真,道號貞真子,又自號句曲外史。師事茅山宗師許道杞弟子周大靜,后師事玄教高道王壽衍,居杭州開元宮,與當時文士如楊維楨、張小山、馬昂夫、仇山村、班彥功等均有唱和往來。

傳世書跡有《臺仙閣記》卷(現藏于上海博物館)《題畫二詩》卷(現藏于故宮博物院);著有詩集《貞居集》(又名《句曲外史集》)五卷。

張雨工書畫,其書法初學趙孟頫,后學懷素、張旭。字體楷草結合,俊爽清灑自成一格。

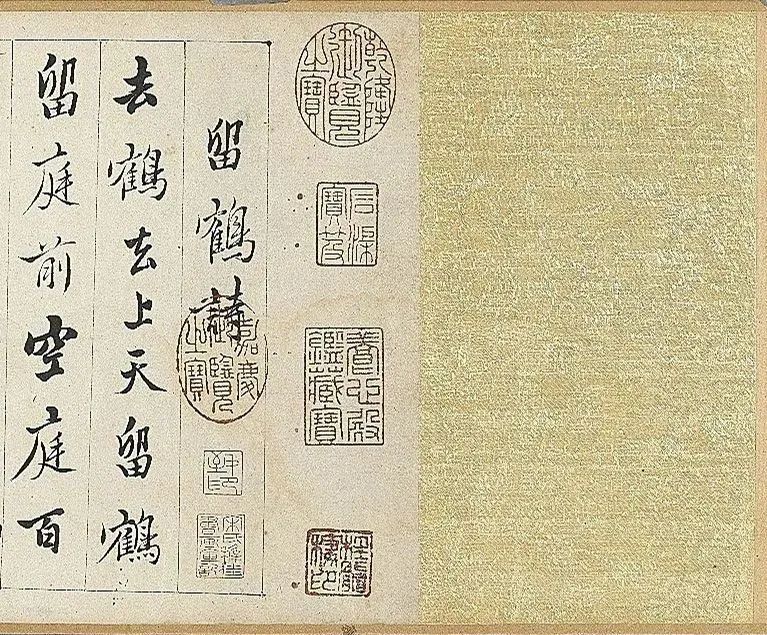

存世書跡有《山居即事詩帖》《登南峰卷》等。倪瓚在《題張貞居書卷》稱“貞居真人詩,人,字,畫,皆為本朝道品第一”。

其畫以淡彩見長,善畫石木,用筆古雅,尤善以敗筆點綴石木人物,頗有意韻。

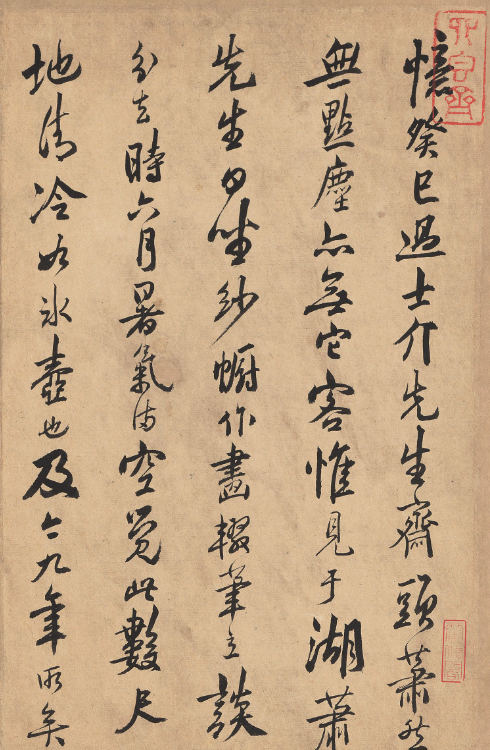

畫跡有《霜柯秀石圖》,《雙峰含翠圖》等。從書法風格來看,張雨對于初唐楷書大家歐陽詢之“家法”有著頗多的攝取。歐書用筆規范嚴整、體勢剛勁險絕,是楷書中的巔峰之作。

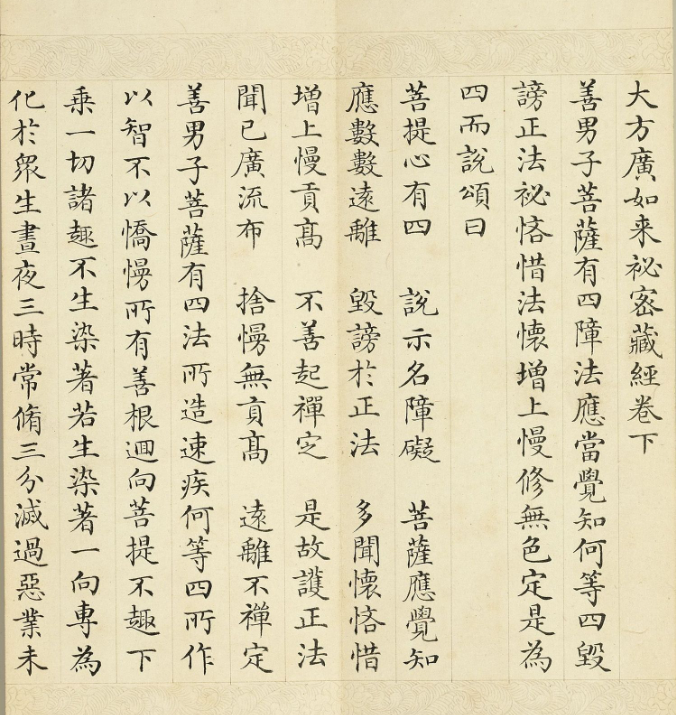

趙松雪稱歐陽詢書法“清勁秀健,古今一人”。張雨小楷在承續歐書基礎上,又另辟蹊徑地融入一些晉人蕭散飄逸的靈動之氣,為自己的書作增色不少。從用筆的感覺上來看,張雨小楷中一些橫式筆畫的習慣性動作,同民間的經生所創的“寫經體”有著高度的契合,這是一個值得關注的問題,或許是因為張雨自身本來就是一個隱入叢林道觀的高明的“經生書手”的緣故吧。

作品中,一些橫勢用筆的斜切、輕行、重按和輕入重收都和民間“寫經體”書法保持著高度的一致。而其中一些放式用筆的體勢,又使人懷疑此作系明人寫的小楷。從明代祝枝山、王寵的小楷體例的斜欹體式的運用中,可體察出明代小楷書家們或多或少地受到了張雨小楷書風的影響。這種書風和取法的“代代承傳”符合書法的客觀發展規律。

而張雨“楷中插行”的書法體式則自趙松雪運用以來,已逐漸成為一種慣用的書法體例。這一體例還頻繁地出現在他后來的小楷書作之中。和其同時代的倪云林,其后的張瑞圖、黃道周、王鐸等人的作品,也同樣沿用了這一體例。

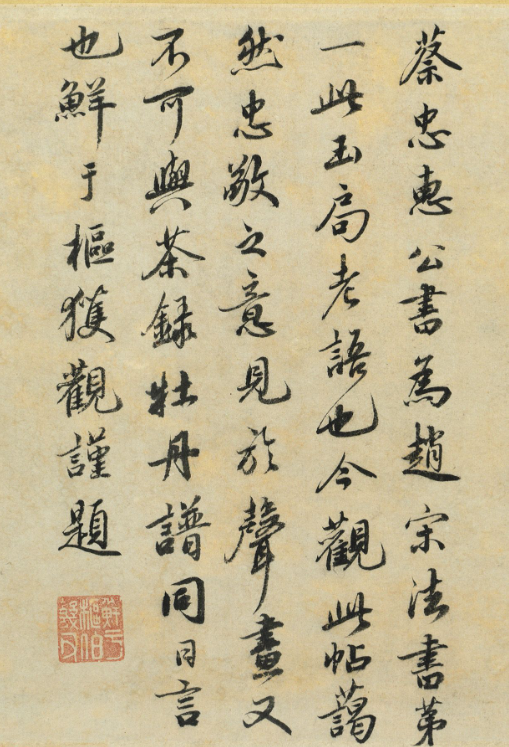

張雨是道士出身,然則書風謹嚴,一絲不茍,尤其是他的小楷,嚴整清和,洋溢著古風古韻,和其“道法自然”、“道可道,非常道”的道家審美標準有著一定的距離。這種偏差是正常抑或是不正常,只有設身處地方可知曉;若憑一己的主觀臆測,或許我們也會出現偏差。這同北方大漢不一定高大威猛、南方少女不一定溫婉多情是一個道理。個別現象不一定從屬于普遍現象,張雨的小楷作品也像我們傳達了這種訊息。道士的書法,不一定就是虛空縹緲的。

張雨其書初學趙孟頫,入松雪之室。趙指導他學李邕《云麾將軍碑》,得上疏漢密字形筆法遂趨猛峭勁利,所書《臺仙閣記卷》可見其蹤跡。

他去掉了趙書的雍容、平和,添之以神駿、清遒,其《九鎖山詩楷書卷》便有六朝人的寬舒高古、清癯出塵氣息。其后游歷識見增多,六十歲后脫去道袍,還其儒身,隱居于杭州,與黃公望、倪瓚、俞和等一批隱士過從,尤與楊維楨往來甚密后,他的思想與生活發生了巨大變化。他耽溺酒色,尋歡作樂,貪圖“一刻春無價”,書法上他又私淑于米芾,書風遂變為放縱、恣肆,其代表作《登南峰絕頂詩草書軸》,以方瘦長曳、虛實變化之筆,在行氣、章法上用對比度特別大的疏密聚散和激越跳蕩,作品呈現出一種隱逸文人孤傲不群頗為偏激的表現主義風格。故明人周之士《游鶴堂墨藪》評曰:“張伯雨健而近佻。”這種審美立場自然還停留在趙孟頫審美中庸觀的范疇之內。