大小:

下載:803次

分類:傅山

手機掃碼免費下載

糾錯留言#松橋老人傅山書法碑刻《天澤潤公碑》簡介

山西古建筑博物館珍藏著許多珍貴石刻,有漢代畫像石、北朝至唐代佛教、道教造像、造像碑、墓志碑刻,今天讓我們繼續來解讀《天澤潤公碑》。

明末清初之際,山西腹地的太原府陽曲縣(今太原市),出了一位博學多才、重氣節、有思想、有抱負的著名人物——傅山。

傅山出身于官宦書香之家,學識淵博。少時,受到嚴格的家庭教育,博聞強記,讀書幾遍,即能背誦。15歲補博士弟子員,2O歲試高等廩餼。后就讀于三立書院,受到山西提學袁繼咸的指導和教誨,是袁氏頗為青睞的弟子之一。傅山是著名的學者,哲學、醫學、儒學、佛學、詩歌、書法、繪畫、金石、武術、考據等無所不通。他被認為是明末清初保持民族氣節的典范人物。傅青主與顧炎武、黃宗羲、王夫之、李颙、顏元一起被梁啟超稱為“清初六大師”。

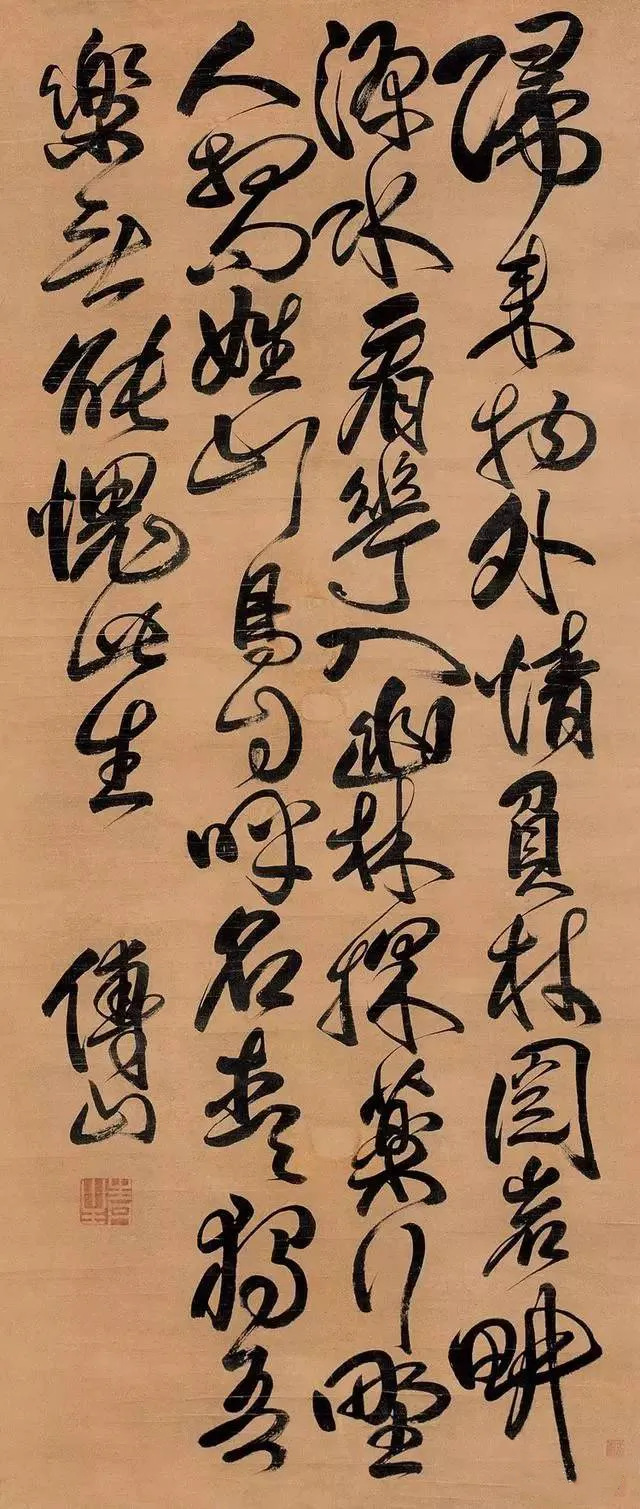

傅山博學多才,詩書畫俱佳。他主張詩文應該“生于氣節”,以是否有利于國家和民族為衡量標準。臺灣學者方聞說傅山先生的詩:“先生之詩特具風格,不事藻什,不重對仗,不法古,不趨時,或奧澀屈,或淺近自然,要之皆出于正氣,純以天真性靈為主。”傅山的字畫也滲透著自己孤高的品格和崇高的氣節,流溢著愛國主義的氣息,在中國古典書畫藝術中,博得后人的高度贊賞。

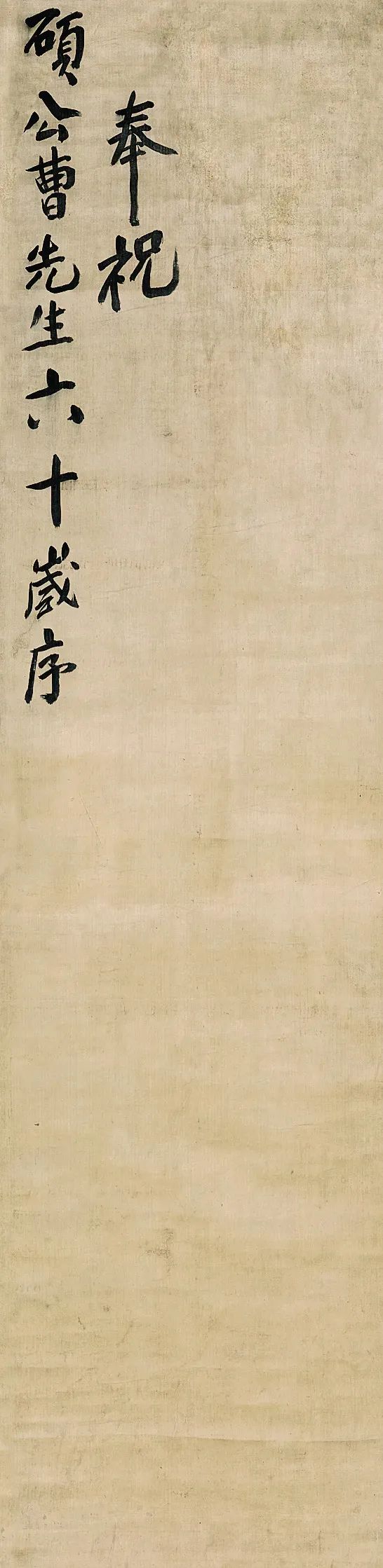

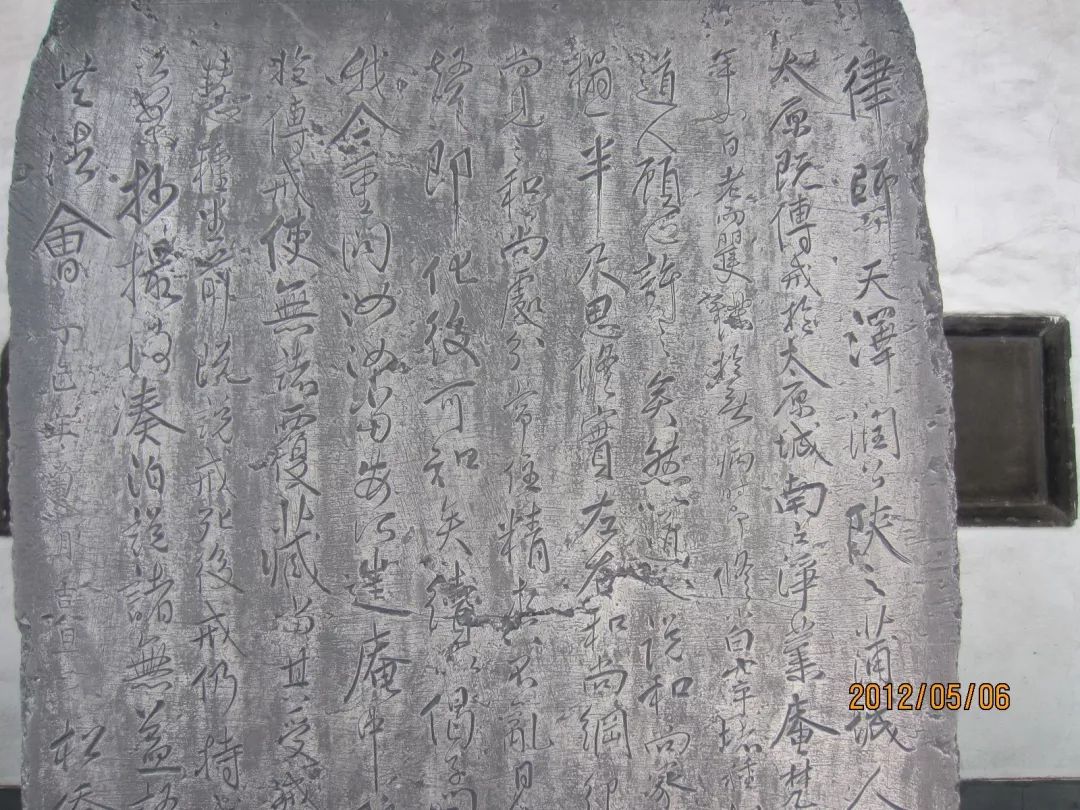

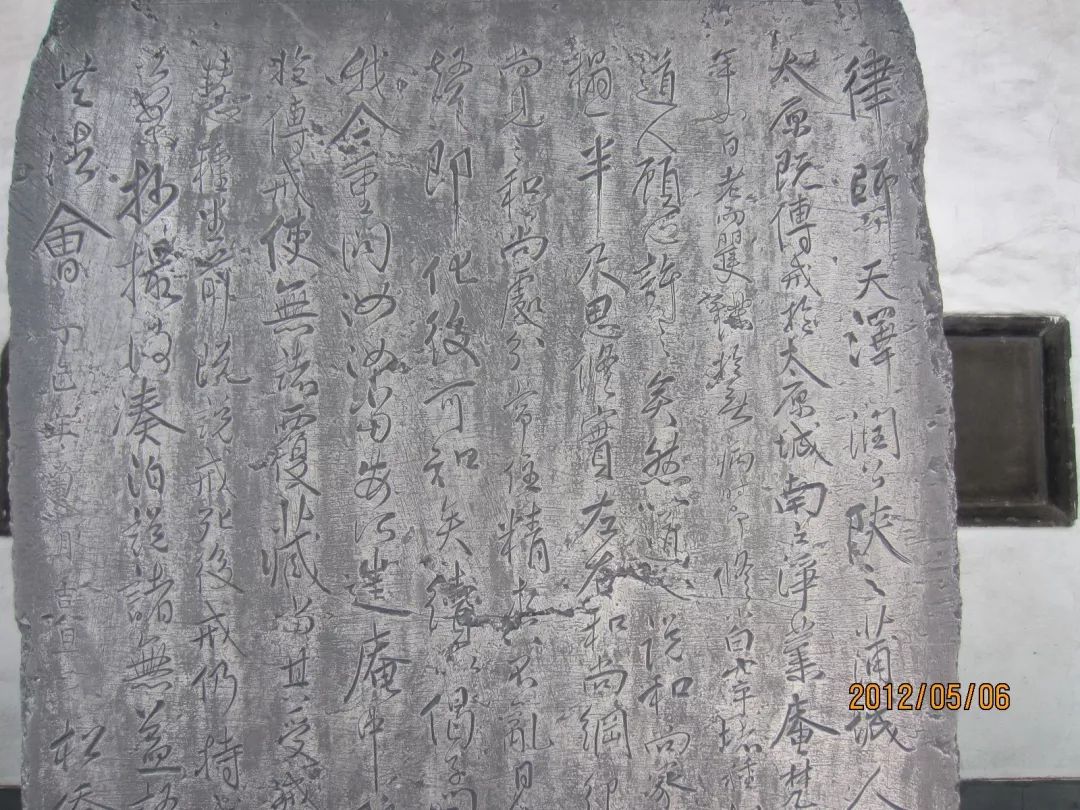

山西古建筑博物館現收藏有傅山《書天澤潤公碑》碑文如下:

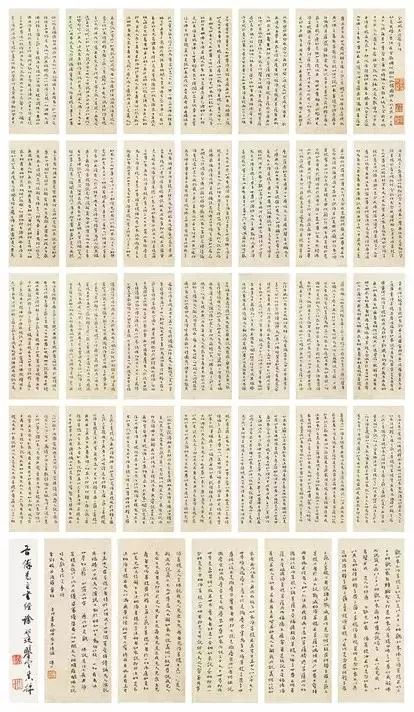

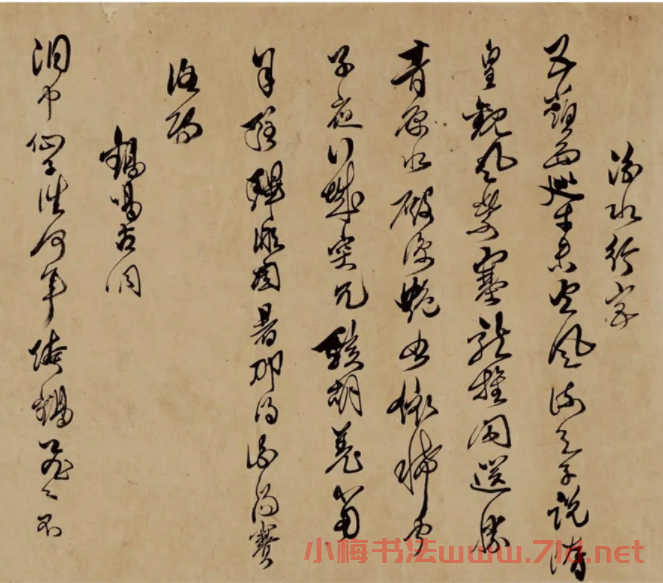

律師天澤潤公,陜之蒲城人,出家蒲之佛田寺,得戒五臺之蘊真和尚。崇禎十三年,游太原,既傳戒于太原城南之凈業庵,梵眾服其愷悌悲喜,遂推主庵事。不貪不,不暴不費,應三十年如一日。老而矍鑠,于無病時,即修小白堵,種松樹子,以為寂住冥龕。欲道人書此碑,及其生也一見之。道人顧心許之矣,然以道人說和尚家語,即微中,彼其其信?吾謂此土中,當分與思修土塌一尺半,思修實左右和尚,綱記常住者也。今年和尚病,復敦前諾,遂為書此述句,令和尚見之。和尚處分常住,精爽不亂,日飲面茶兩盞,禮服不懈,夜臥亦無呻吟疾苦聲,即化后可知也。

續以偈子問之,令和尚將得去,薄了汝今生文字因緣也,偈曰:我今重問汝,汝當安所住,庵中住不住,此塔能住否?汝之大福德,利益諸有情。而在于傳戒,使無諸覆藏,當其受戒時,不管戒前犯,以致戒后破,懺悔剎那間。為下定慧種,生前即說戒,死后戒仍持。戒為天地根,生死縛不定。當此呼吸際,莫于舊公案,抄撮復湊泊,說話無益語,生死將戒去,再來亦歡喜。還愿與思修,世世共法會。

丁巳年菊月吉日,松橋老人傅山。

筆者認為傅山的詩詞和書畫純乎靈性,風格多樣,不拘一格。縱觀傅山詞,其中有自得天機、飄逸超脫的藝術精品,也有寄情山水抒發情志、吟歌人生苦悶彷徨的心靈寫真,還有對返歸自然的禪悟,向往寧靜的追求。傅山的詩詞大多沿襲杜甫、白居易的寫實詩,繼承了屈原、杜甫以后的愛國主義傳統,詩文中盡顯其愛國情懷。傅山作為封建社會中的知識分子,一生中處處表現了堅韌不拔的戰斗精神。他那種“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的品格和氣節,毫不愧對“志士仁人”的評價。

從《天澤潤公碑》看傅山與佛學

《天澤潤公碑》中的天澤潤公就是指白云寺的住持天澤和尚,他是陜西蒲城人,在五臺山清涼寺受戒。清康熙二年(1663年),天澤和尚在觀音堂東面營造一座兩進寺院,寺院落成后,取名“白云寺”,他則成為白云寺住持。

白云寺因地理關系,環境清幽,景色如畫,因而吸引了不少達官貴人、文人墨客前來談禪論道,觀光賞景。明末清初著名思想家傅山先生便常在此游樂住宿,并有3通碑石(《續建凈業禪院碑記》、《天澤潤公碑》、《茶毗羊記》)傳世。傅山不但熟悉很多佛教典故和佛教事物,還廣泛結交了許多佛門方外人士并與其建立了深厚情誼,這些人中不乏有抱負、有才能的人物,還有些不逢時運的志節之人,傅山對他們評價甚高,視為同道。其中,傅山與白云寺住持天澤和尚就交往甚深,并應邀親自撰寫了《續建凈業禪院碑記》,天澤和尚圓寂后,又為其撰寫了《天澤潤公碑》。

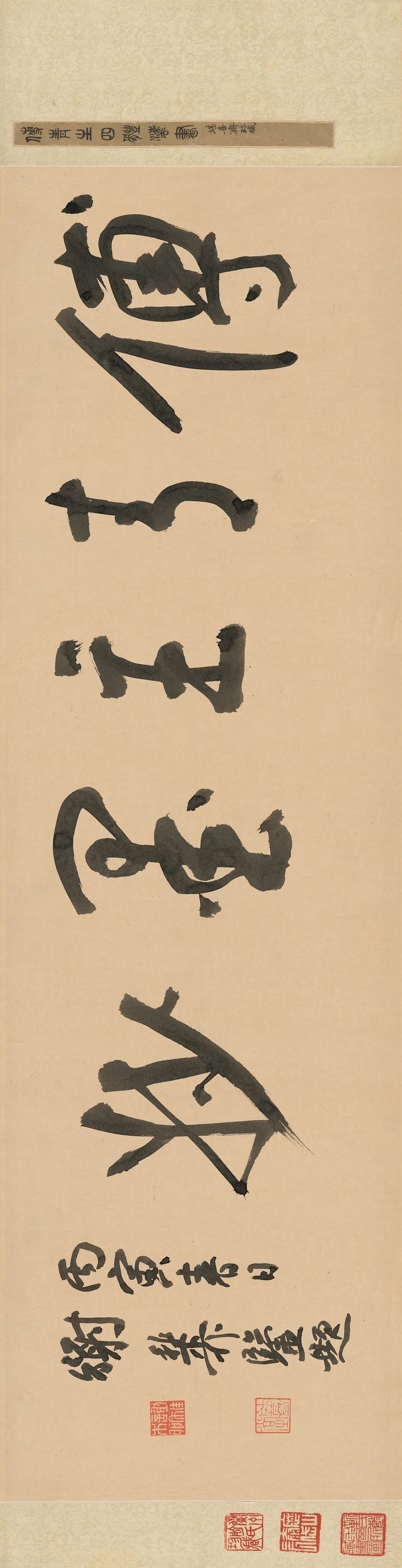

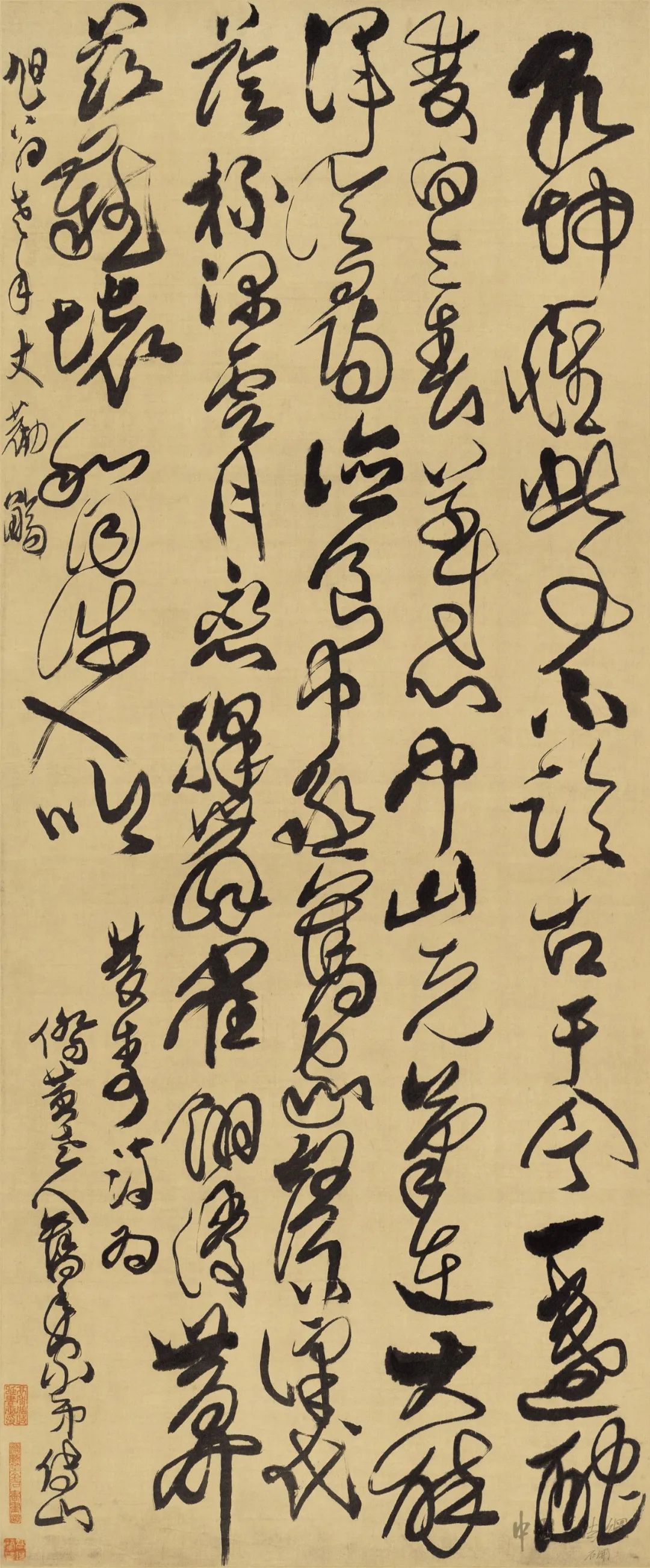

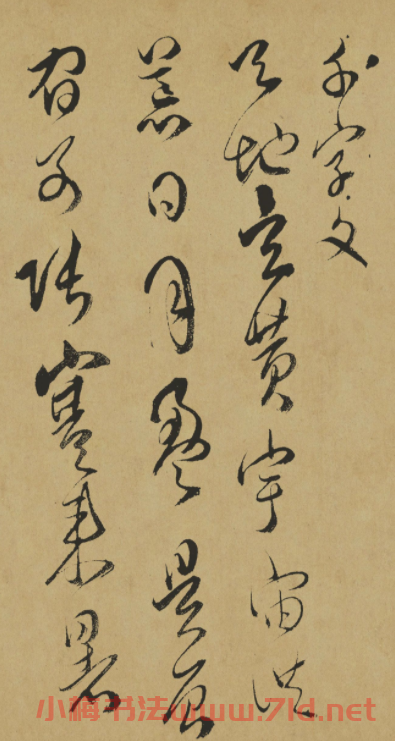

《傅山書天澤潤公碑》,現存放于山西古建筑博物館(太原市起鳳街一號純陽宮)的碑廊內。碑高165厘米,寬69厘米,厚20厘米,這座石碑碑頭線刻水波花葉紋,下鐫草書碑文十二行,字徑大者約六厘米多,是傅山晚年草書的代表作,書風出于二王,蒼勁渾厚,不失法度,為晚年代表作。該碑是現存為數不多的清代雕刻碑文,是研究當時書法及碑文的重要實物資料,也是現存珍貴的清代碑文藝術品。碑上的傅山草書體現了傅山書法藝術的特色。傅山的書法,從晉、唐入手,博采眾長,融會貫通,海納百川,自成一格。他的書法成就在于既有書法理論,又有書法實踐,是其整個學術成就的一個重要組成部分,在中國書法史上占據極其重要的歷史地位,被時人尊為“清初第一寫家”。

從其行草書法作品中可以看出,其筆勢雄渾,如排山倒海,一發不可收;其線條婉轉飄逸,如枯藤繞樹,纏綿起伏;其點畫頓挫抑揚,如亂石鋪街,險峻跌宕,因而顯得大氣磅礴。他書出顏真卿,并總結出“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,于直率毋安排”的經驗。寧可寫得丑亂,也不能有取悅于人、奴顏婢膝之態,尋求內在的美。寧追求松散參差、崩崖老樹、也不能有輕佻浮滑,自然瀟疏之趣,遠勝品性輕浮之相。寧信筆直書、無需顧慮,也不要描眉畫鬢,裝飾點綴,有搔首弄姿之嫌。

筆者認為作書就應該向傅山那樣,寧追求古拙而不能追求華巧,應追求一種大巧若拙、含而不露的藝術境界。

《天澤潤公碑》碑文前述天澤和尚奉佛簡歷修養,后為五言偈,寓佛理于文辭。鐫刻人張敏,紀年康熙十六年即1677年。傅山之所以作此碑,并與佛教寺院和尚頻繁交往,筆者認為有兩方面的原因:一則借此碑來緬懷天澤和尚,供后人瞻仰;二則體現傅山對佛學的濃厚興趣。

佛教是東方文化的瑰寶,兩千五百多年來一直影響著東方人的物質和精神生活,歷史上產生了許多與佛教有關的哲學家、文學家和藝術家。這些文人追求對物質性理的認識,并把它與人生觀、世界觀等哲學概念聯系起來,傅山就是其中的杰出代表。他滿腔熱血,不忘世間,闡述佛學之時,無可避免有著時代的烙印,有著對當時時代關注問題的響應。

傅山在佛學上造詣頗深,在他的許多著作中都體現著佛學思想。他以詩詞的形式,將杰出的藝術和佛教哲學理念互為參照,尋求修身養性的精神寄托,感受佛教思想的奇特魅力。傅山年輕時就喜歡研究佛學,他對許多佛學經典進行了批注,與許多佛門人士進行交往,研究佛法,對佛理有許多精妙見解。他通過佛學來探索天地間萬物的運行規律,探索世事變遷,并將自己所處的時代背景與佛家典籍相聯系,將諸多感悟融入文學創作中,將大量佛家術語、風物和思想融入到自己的創作觀中,提升了文學創作的意境,營造出佛學的玄妙意境,平添了奇異色彩。

特殊的時代背景下總會涌現出一些有著強烈愛國之心的文人志士,當時處在歷史動蕩與社會變遷背景下的傅山,對深重的民族危機陷入了深深的思考,當時大局已定,隨著南明孫可望的降清,清軍已處于絕對優勢,全面進攻即將展開,統一大業已成定局。面對這樣的局勢,傅山已無能為力,只能將自己的愛國之心寓于詩文與書法創作中,從重重迷惘中突圍而出,從佛學中尋求解脫,開闊出更大的創作空間,并進一步完善了佛學思想體系,在探索佛學真諦的道路上漸行漸遠。這無疑體現了他極大的氣概和膽魄,遠比那些空談誤國的人來的實在。他關注現實世界,經世濟民,以國家和民族為最高衡量標準。為此,我們從他的文學創作中隨處可見其愛國氣節,也窺見他深刻的佛學造詣。

傅山與佛學淵源深厚,他將自己對佛學的深刻理解融入到他的書法、文章及畢生修養中,所以在天澤潤公碑中寓佛理于文辭。同時也正因為傅山對佛學的深入研究,促使他結交了很多方外人士,天澤潤公和尚便是其一,他與天澤和尚交情深厚以致于在他圓寂之后,寫下了此碑來紀念他,并將傅山草書流傳后世,向后人敘述著這段千古佳話。