大小:

下載:401次

分類:趙孟頫

趙孟頫《紅衣羅漢圖》書畫欣賞

- 支 持:

- 分 類:趙孟頫

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:401次

- 發(fā) 布:2023-03-23 09:54:32

手機掃碼免費下載

糾錯留言#趙孟頫《紅衣羅漢圖》書畫欣賞簡介

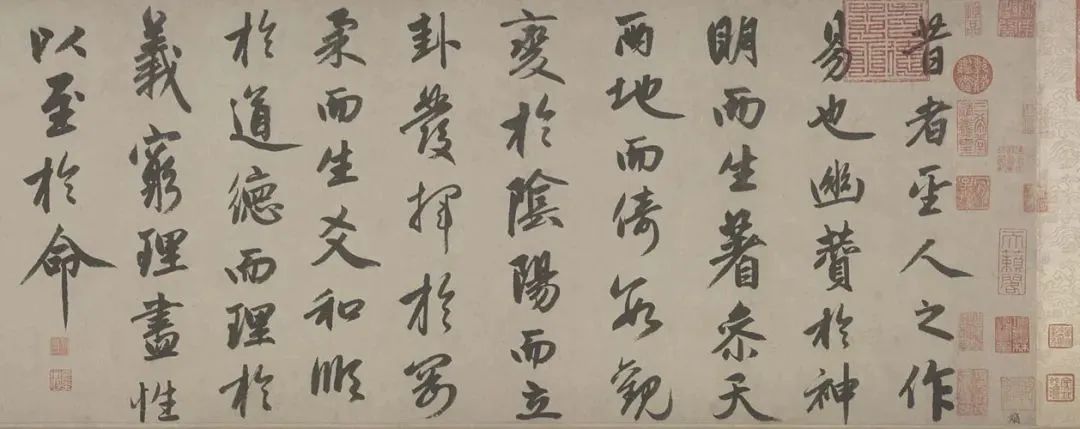

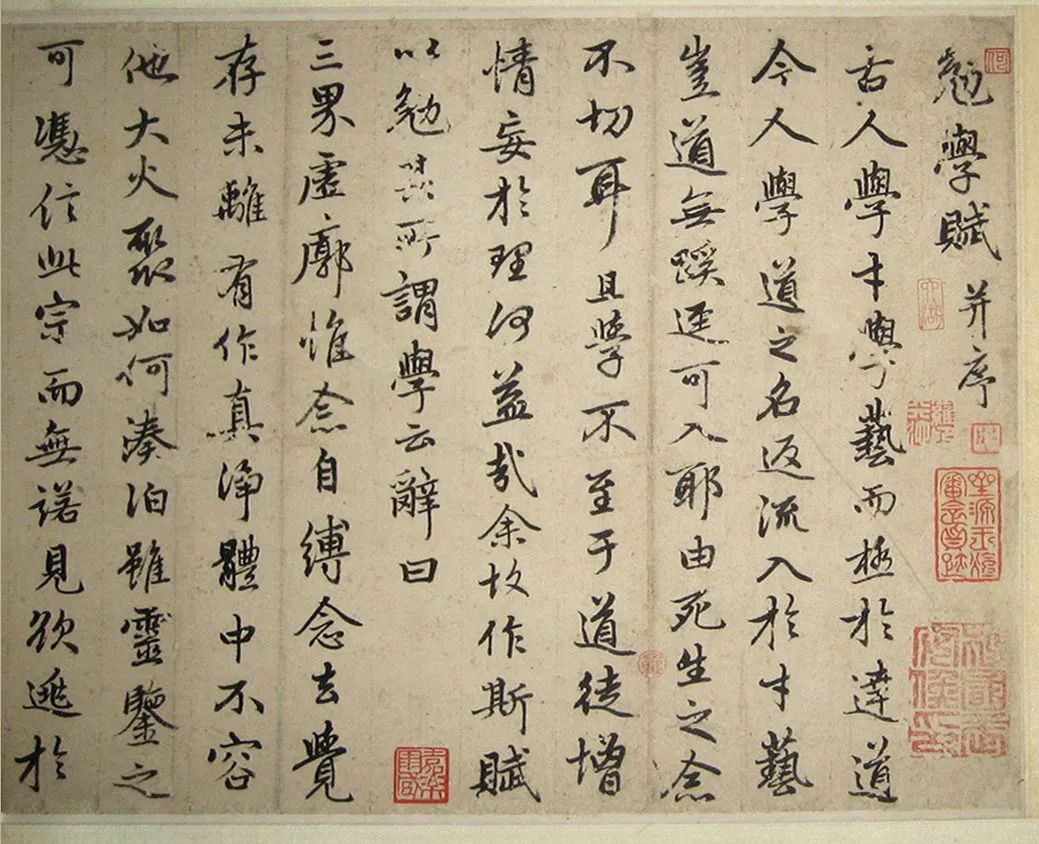

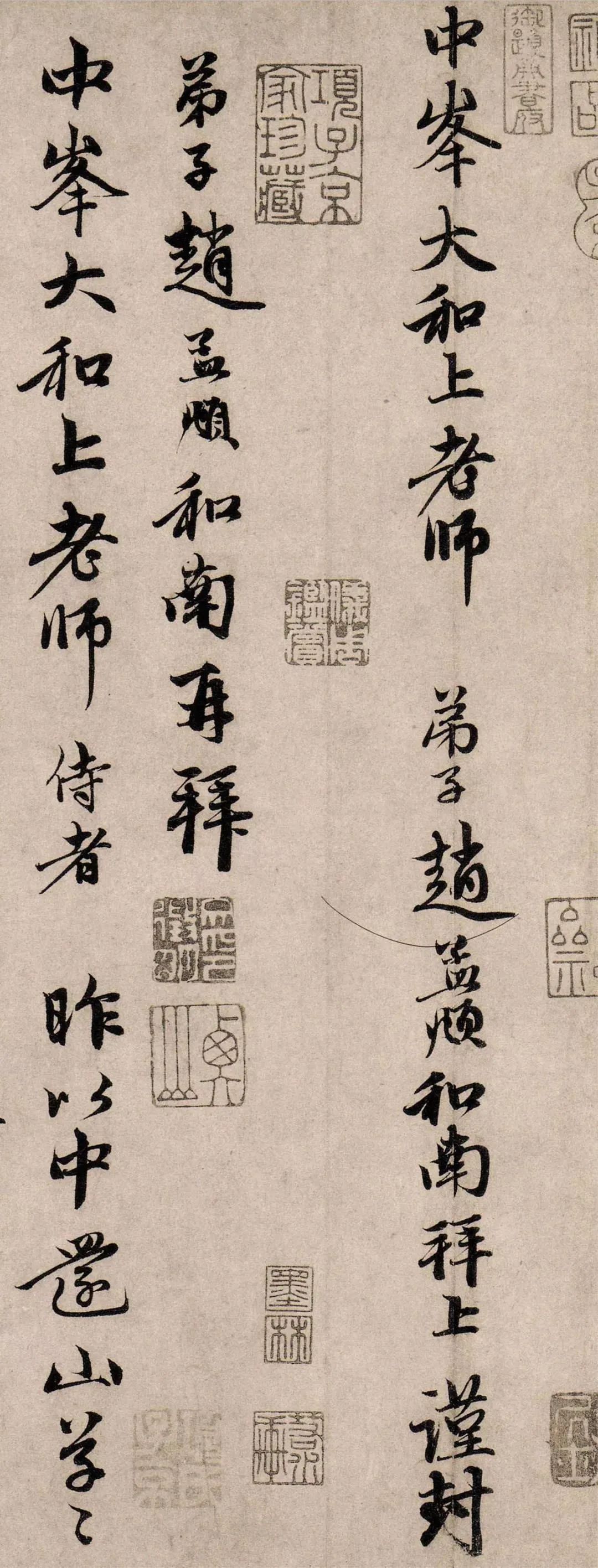

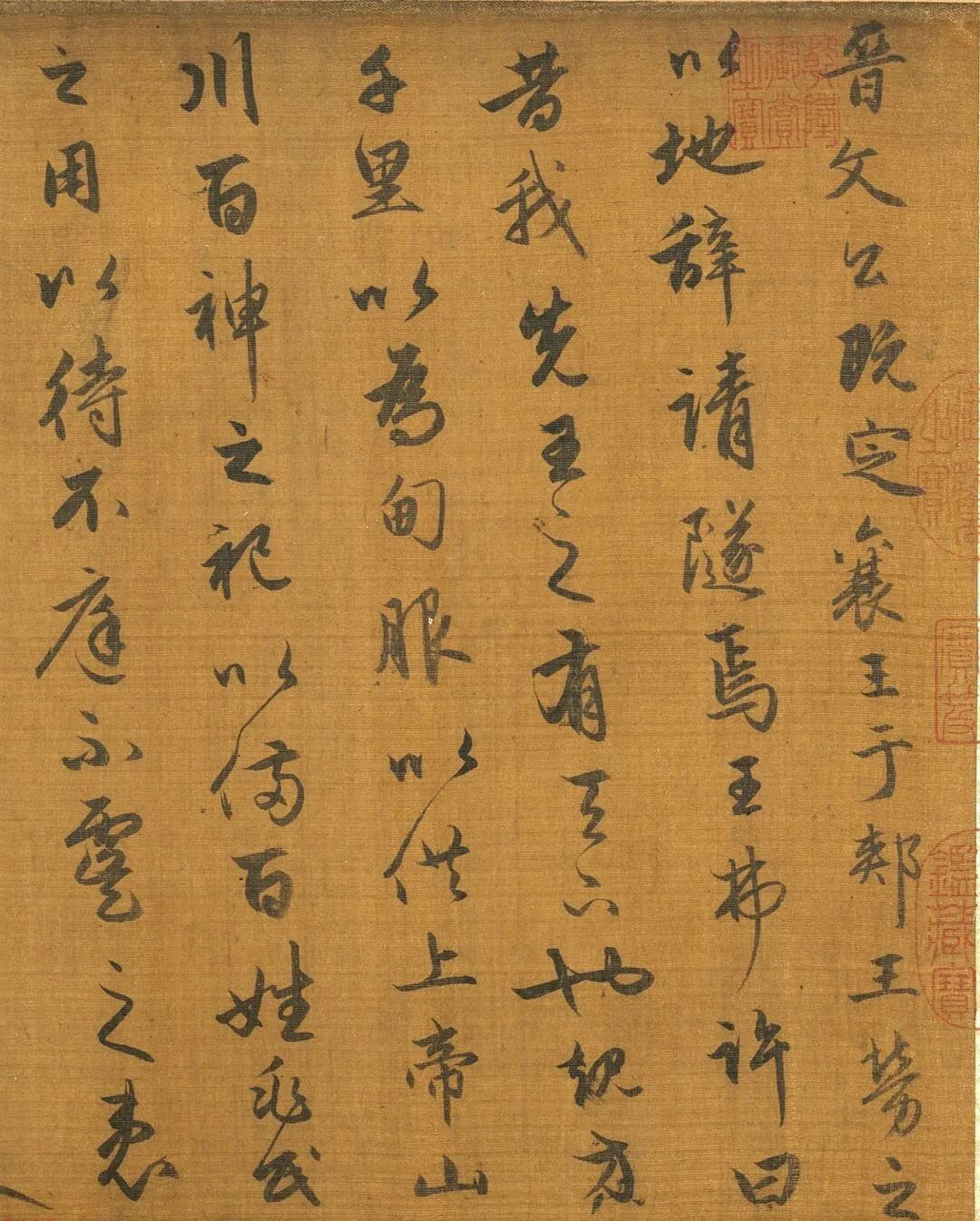

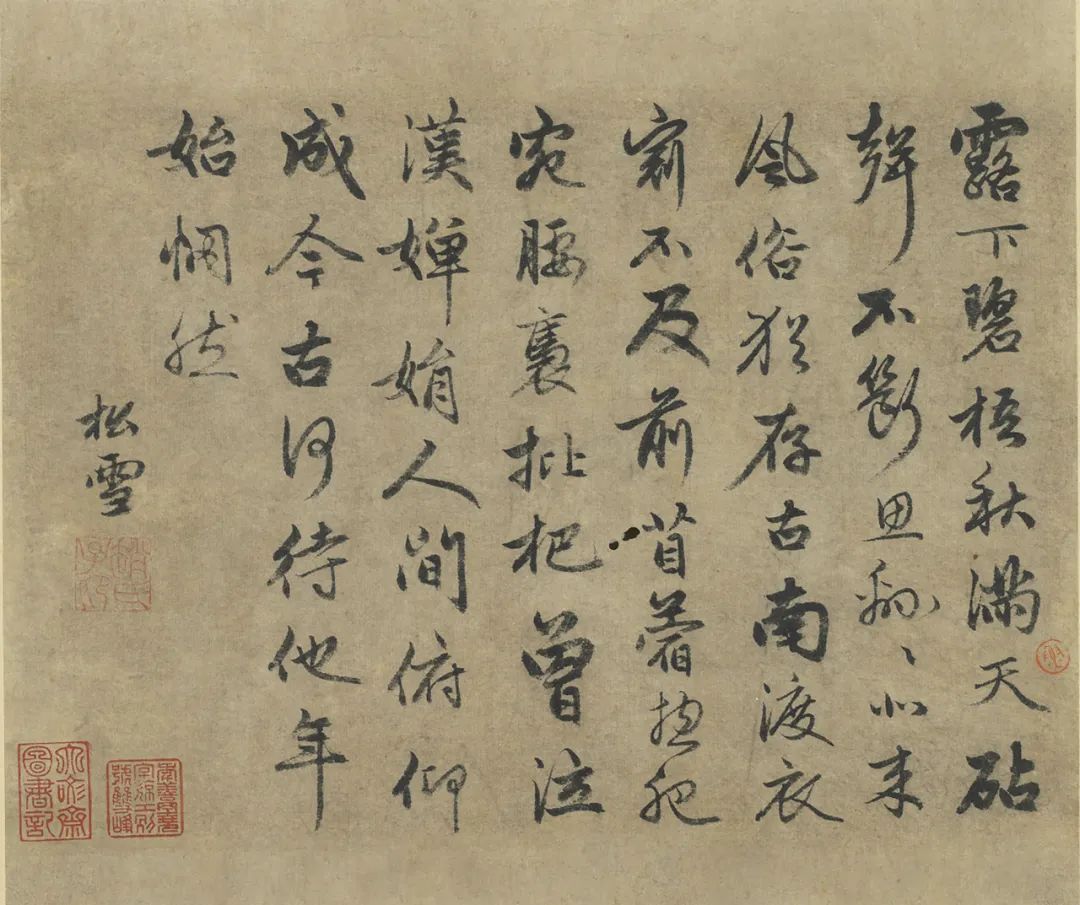

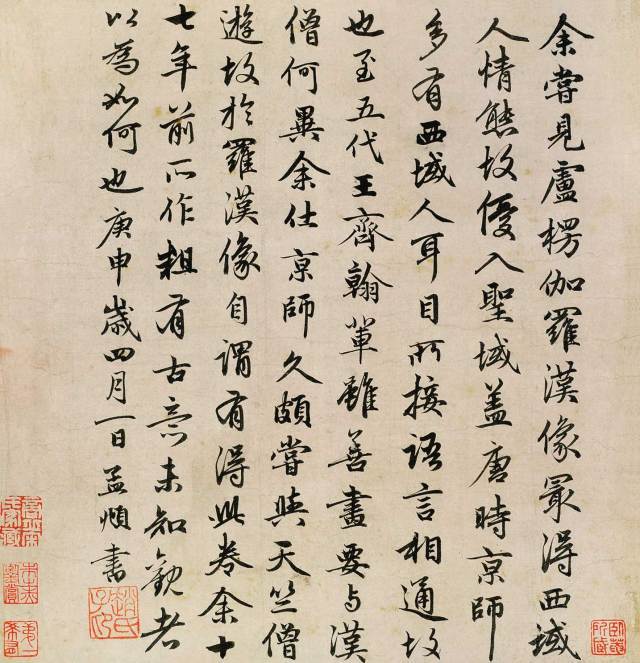

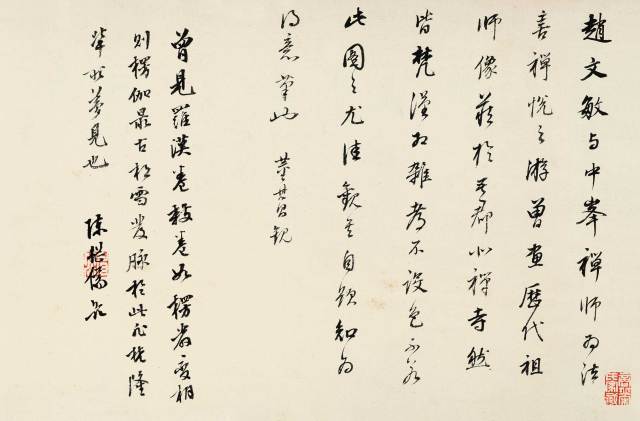

《紅衣羅漢圖》有作者署款:“大德八年暮春之初,吳興趙孟頫子昂畫。”卷后有另紙補跋一通:“余嘗見盧楞伽羅漢像,最得西域人情態(tài),故優(yōu)入圣域。蓋唐時京師多有西域人,耳目所接,語言相通故也。至五代王齊翰輩,雖善畫,要與漢僧何異?余仕京師久,頗嘗與天竺僧游,故于羅漢像,自謂有得。此卷余十七年前所作,粗有古意,未知觀者以為如何也。庚申歲四月一日,孟頫書。”這段自述是解讀《紅衣羅漢圖》的憑據(jù),也將引我們進入趙孟頫(1254—1322)的人生與藝術世界。

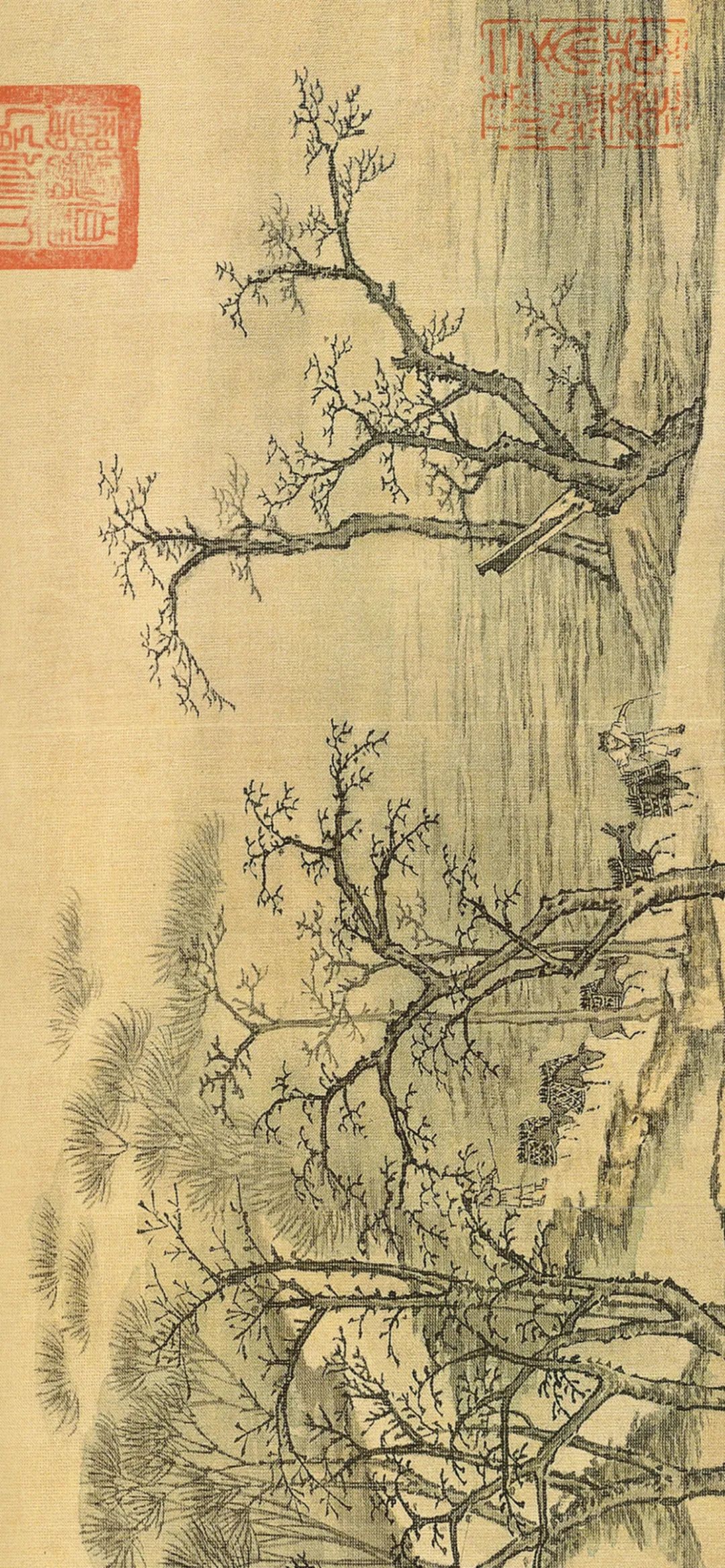

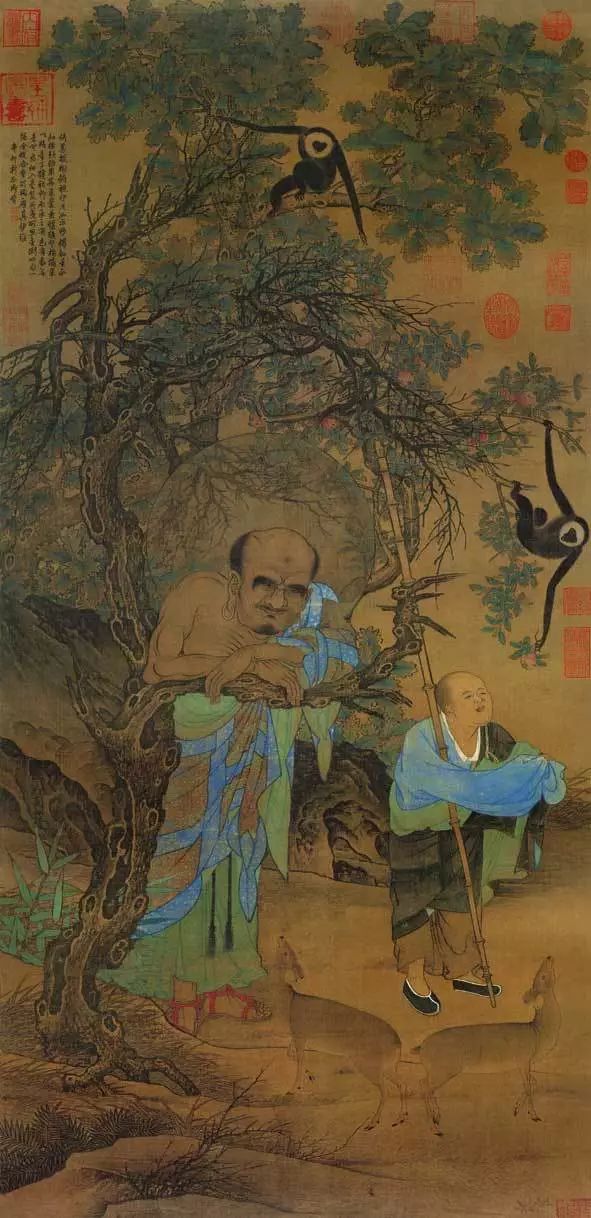

趙孟頫 紅衣羅漢圖 紙本設色 遼寧省博物館藏

一、天竺僧

故宋宗室趙孟頫應詔出仕元廷、抵達大都(今北京)是在至元二十四年(1287)的春天,但旋即奉命南下,暮秋時返回;次年春,赴吳興老家迎娶管道昇(1262—1319),秋天返京;至元二十六年(1289)三月又以公事赴杭州,秋天偕夫人同歸;至元二十七年(1290)、二十八年(1291)仕于大都;至元二十九年(1292)夏,出任濟南同知,先回了一趟吳興,冬天才到濟南;至元三十年(1293)、三十一年(1294)在濟南;元貞元年(1295)應詔赴京修《世祖實錄》,但很快以病辭歸,秋天時已回到了江南;元貞二年(1296)、大德元年(1297)病休江南;大德二年(1298)北上大都,不久復南歸,任江浙等處儒學提舉,直至大德八年(1304)作《紅衣羅漢圖》時,他仍在江南。所以,從1287年到1304年的18年間,趙孟頫南北奔走,仕隱轉換,在京師的時間零零散散加起來不過三年多,但從1304年到補跋此圖的1320年,這17年中,他卻有10年時間是在大都度過的——從1310年回到這里,到1319年春末最后一次離京還鄉(xiāng)——前后比較,顯然后一段時間要長得多,所以“余仕京師久”更像是在描述后來的經(jīng)歷,而非畫《紅衣羅漢圖》時的背景。

趙孟頫 紅衣羅漢圖(局部) 紙本設色 遼寧省博物館藏

那么,“頗嘗與天竺僧游”便也是后來的事情了。一般來講,“天竺僧”是指印度來華僧人,但由于佛教在其發(fā)源地不斷遭受伊斯蘭教的入侵,終在13世紀初基本被掃滅,中印僧侶往來雖然沒有絕跡,但也極少了。所以,14世紀的趙孟頫在元大都恐怕是見不到多少印度僧人的,現(xiàn)存文獻中也沒有記載可佐證他們的交往。若此,“頗嘗與之游”的“天竺僧”是誰?

其實,趙氏跋文所要表達的意思是:既然佛教自西土傳來,那么羅漢也應畫成明顯有別于漢人的高鼻深目之貌。他和盧楞伽一樣,因為接觸過那些高鼻深目之人,所以要比沒有這種經(jīng)歷的王齊翰畫得更得情態(tài)。而至于“天竺”也好,“西域”也罷,在這里都是對西方頗為隨意的指稱,對于元代的很多文人而言,廣漠的西土,很可能僅是遙遠而模糊的地理概念。

而當時在大都,擁有這樣相貌的僧人,是數(shù)量眾多的來自隴右以西的西番僧、河西僧、畏兀兒僧種種,可統(tǒng)稱為“西僧”。其共同點是多信仰藏傳佛教,即喇嘛僧,他們云集大都,出入內(nèi)地,任官職,做佛事,皆因元廷的優(yōu)待與扶植。忽必烈(1215—1294)于中統(tǒng)元年(1260)即位,便尊薩迦派法主八思巴(1235—1280)為國師,“授以玉印,任中原法主,統(tǒng)天下教門”,確立了有元一代藏傳佛教居于其他宗教、派別之上的特權地位。故而,與趙氏交游的所謂“天竺僧”實際上是這些東來的喇嘛。

趙孟頫 紅衣羅漢圖(局部) 紙本設色 遼寧省博物館藏

那么,“頗嘗與天竺僧游”便也是后來的事情了。一般來講,“天竺僧”是指印度來華僧人,但由于佛教在其發(fā)源地不斷遭受伊斯蘭教的入侵,終在13世紀初基本被掃滅,中印僧侶往來雖然沒有絕跡,但也極少了。所以,14世紀的趙孟頫在元大都恐怕是見不到多少印度僧人的,現(xiàn)存文獻中也沒有記載可佐證他們的交往。若此,“頗嘗與之游”的“天竺僧”是誰?

其實,趙氏跋文所要表達的意思是:既然佛教自西土傳來,那么羅漢也應畫成明顯有別于漢人的高鼻深目之貌。他和盧楞伽一樣,因為接觸過那些高鼻深目之人,所以要比沒有這種經(jīng)歷的王齊翰畫得更得情態(tài)。而至于“天竺”也好,“西域”也罷,在這里都是對西方頗為隨意的指稱,對于元代的很多文人而言,廣漠的西土,很可能僅是遙遠而模糊的地理概念。

而當時在大都,擁有這樣相貌的僧人,是數(shù)量眾多的來自隴右以西的西番僧、河西僧、畏兀兒僧種種,可統(tǒng)稱為“西僧”。其共同點是多信仰藏傳佛教,即喇嘛僧,他們云集大都,出入內(nèi)地,任官職,做佛事,皆因元廷的優(yōu)待與扶植。忽必烈(1215—1294)于中統(tǒng)元年(1260)即位,便尊薩迦派法主八思巴(1235—1280)為國師,“授以玉印,任中原法主,統(tǒng)天下教門”,確立了有元一代藏傳佛教居于其他宗教、派別之上的特權地位。故而,與趙氏交游的所謂“天竺僧”實際上是這些東來的喇嘛。

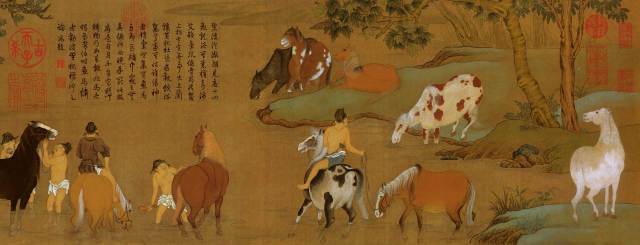

趙孟頫 浴馬圖 絹本設色 北京故宮博物院藏

二、羅漢像

羅漢,是阿羅漢的簡稱,來自梵文Arhat音譯,也稱尊者、應真,是小乘佛教修證的最高果位。唐玄奘(602—664)譯《大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記》,始將羅漢引入中國,故羅漢像的繪制不早于此時。初以有佛經(jīng)依據(jù)的十六羅漢像流行,后加入了降龍、伏虎,增至十八,又演化出了諸如騎獅、縫衣、渡水等經(jīng)典樣式,但因為佛經(jīng)中并無羅漢像的嚴格儀軌,所以畫家仍享有較大的創(chuàng)造空間。而在這個系統(tǒng)之外,還有一類羅漢像,是現(xiàn)實中得道高僧的畫像,因高僧亦可稱羅漢,故用此名。(當然,一些十六、十八羅漢像可能也在相當程度上借鑒了現(xiàn)實中的僧人,但寫實性顯然不可同日而語。)既然趙孟頫在《紅衣羅漢圖》跋語中強調(diào)有現(xiàn)實依據(jù),則此圖或可歸于這一類,那么,畫中人是哪位高僧?

趙孟頫 浴馬圖 絹本設色 北京故宮博物院藏

有學者認為是膽巴(1230—1303),此圖系趙氏為紀念于前一年圓寂的國師膽巴而畫,借此“隱喻正在薩迦大寺做總持的故宋恭帝(瀛國公),以寄托畫家內(nèi)心的哀婉情思”。膽巴是八思巴的弟子,至元七年(1270)隨師父來到中原,先奉詔居于五臺山,八思巴返藏后,代司其宗教職能;至元十九年(1282)他返藏區(qū);至元二十六年(1289)回到大都,但很快被流放到潮州;至元二十八年(1291)再回大都;大德七年(1303)在元上都圓寂。以其行蹤來看,如果與趙孟頫謀過面,當有1289、1291、1292等幾個可能時間,地點即在大都。但是現(xiàn)存文獻中并無二人交往的任何記錄,趙氏唯一與膽巴有關的事情,是于延祐三年(1316)撰文并書寫了《大元敕賜龍興寺大覺普慈廣照無上帝師之碑》,即《膽巴碑》,但事實上這也是奉元仁宗愛育黎拔力八達(1285—1320)敕命而作,沒有材料顯示他與膽巴有深交以至作畫紀念。

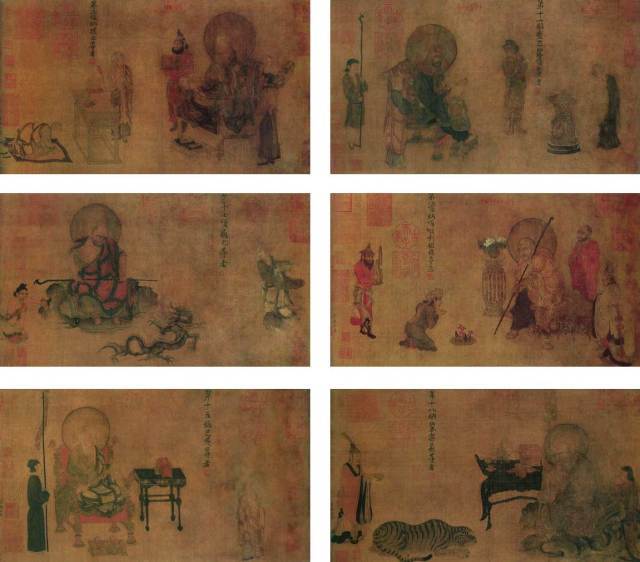

盧楞伽 六尊者像圖冊 絹本設色 北京故宮博物院藏

三、粗有古意

令人印象深刻的、同樣一身紅袍的《人騎圖》(圖五,今藏北京故宮博物院)作于元貞丙申(1296)病休江南之時,趙孟頫題跋稱:“吾自小年便愛畫馬,爾來得見韓幹真跡三卷,乃始得其意云。”四年后趙氏重題道:“畫固難,識畫尤難。吾好畫馬,蓋得之于天,故頗盡其能事,若此圖,自謂不愧唐人。世有識者,許渠具眼。”顯然,此圖也有一個追擬的唐代典范——韓幹。人物鞍馬畫,趙氏以唐人為師,他曾說“宋人畫人物,不及唐人遠甚,余刻意學唐人,殆欲盡去宋人筆墨”,足見其反撥近世的決心。

如果1299年的《人騎圖》已“不愧唐人”,那么稱1304年的《紅衣羅漢圖》“粗有古意”則有些過謙了,當然,這也可能是他在1320年回望復古之路時的觀點。趙孟頫的復古宣言,寫于大德五年(1301),即作《紅衣羅漢圖》4年前,云:“作畫貴有古意。若無古意,雖工無益。今人但知用筆纖細,傅色濃艷,便自為能手。殊不知古意既虧,百病橫生,豈可觀也?吾所作畫,似乎簡率,然識者知其近古,故以為佳。此可為知者道,不為不知者說也。”矛頭直指古意既虧的今人之作。

劉松年 羅漢圖

趙孟頫學古人,但不泥古,從《紅衣羅漢圖》我們可以體會其復古的方法與內(nèi)涵。畫中西僧著紅衣坐于綠石之上,左手掌心向上平擎,右手抱入紅衣之內(nèi),身后藤蔓纏繞著菩提樹。用筆工穩(wěn),傅色靜穆,有唐人格調(diào)。西僧的面部骨骼、濃密毛發(fā)令人過目難忘,使人相信這就是一位現(xiàn)實中的僧人寫真,而非臨摹自古人作品或模式化的呈現(xiàn)。按照趙氏的說法,盧楞伽也是在對長安西域人的切身觀察中有了心得,所以在這個意義上,他恢復了這一傳統(tǒng)。同樣,雖然在《人騎圖》中他自夸畫馬靠天賦,但事實上,他對馬之習性的癡迷極深,甚至有傳說他“據(jù)床學馬滾塵狀,管夫人自牖中窺之,正見一匹滾塵馬”。所以,趙孟頫的復古不是簡單地模仿繪畫的風格樣式,而是對描寫對象有充分的理解,由內(nèi)及外,在這個層面上他與唐人比肩。正如學者何惠鑒指出:“復古主義的理論雖各隨特殊的時代背景而異趣,但其中有兩個原則卻往往是共通的,即(一)集前代之大成,(二)返璞歸真。元初對復古本有一種很通達的看法,即復古不一定要泥于某種風格,亦不必拘于一家,因為藝術最終極的標準,是一種‘無味之味,無跡之跡’。是故,返乎自然便是復古。”

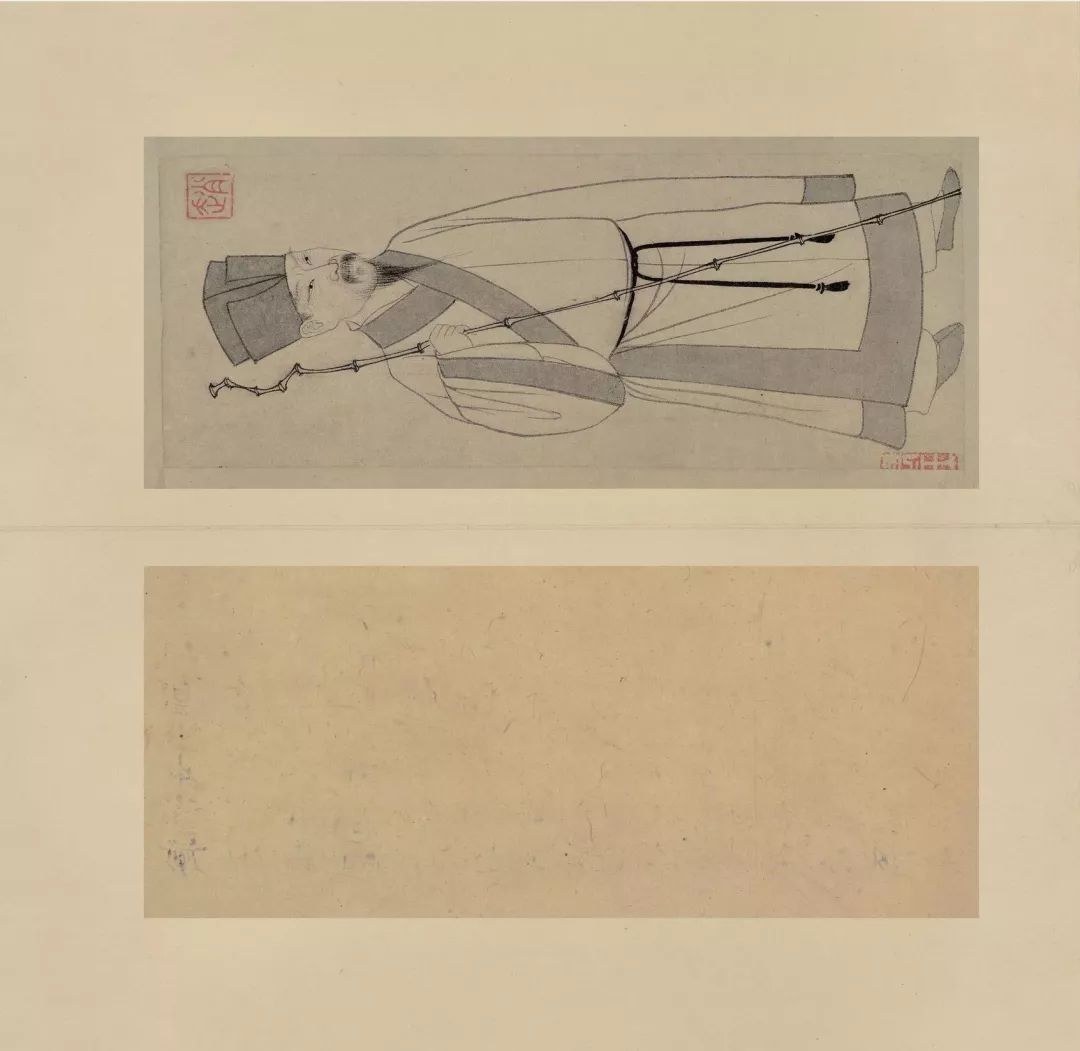

趙孟頫 人騎圖 紙本設色 北京故宮博物院藏