大小:

下載:406次

分類:趙孟頫

手機掃碼免費下載

糾錯留言#趙孟頫《致郭右之二帖卷》書法作品欣賞簡介

在中國元代,趙孟頫是一個影響最為深廣的天才式文人。他是宋皇室后裔,從小受良好的文化道德教育。青年時代,就以多方面的學養與才藝受人瞻目,成為「吳興八俊」之首。「是第一流的政治家、經濟學家、文士、詩人、音樂家、書法家和畫家。」

他的書法,上追晉代,下及唐宋,無不泛瀾浸淫,廣取博采而自成大家。其友人元代書家鮮于樞曾說:「子昂篆、隸、正、行、草、顛草,俱為當代第一。」心悅誠服地甘居其后。他的畫,亦力糾南宋晚期畫壇流弊,主張復古,不落近習,更以書、詩入畫,終于風規自具,引領并拓展了文人畫一代新風。他人物、鞍馬、走獸、花鳥、蘭竹無不精妙,尤以山水畫造詣最為精湛。其畫風有三,一變易自董(源)巨(然),并因之影響造就了黃(公望)王(蒙)倪(瓚)吳(鎮)「元四大家」;一師承李(成)郭(熙),刪繁就簡,使之更具文人畫疏秀清曠的意趣。弟子唐棣、后進曹云西、朱德潤、陸廣、姚彥卿等都師事之,與黃、王、倪、吳形成了元代繪畫的二大主流。而他的第三種畫風,則是遠師唐代李思訓、李昭道父子,近取趙令穰、趙伯駒兄弟的青綠金碧山水,而繼之者了了,一時簡直可稱絕藝。

近代美國學者李鑄晉教授曾這樣評價趙孟頫:「他的天才,可與藝術界的偉人達芬奇、米開朗琪羅和魯本斯相提并論」可謂推崇之極。

趙孟頫一生勤于書畫創作,且一直受到歷代公私藏家的珍重愛護,作品存世量不算少。但大多已入藏世界各大博物館中,流傳于民間的屈指可數。他的《與郭右之二帖》卷,在晚清時曾刻入伍元蕙《南雪齋藏真帖》,并著錄于陸心源《穰梨館過眼續錄》及近人張蔥玉《木雁齋書畫鑒賞記》,一百年前便流入日本,近為中國嘉德國際拍賣有限公司徵得,終于一償宿愿,親見其神采風儀,自謂近年一大快事。

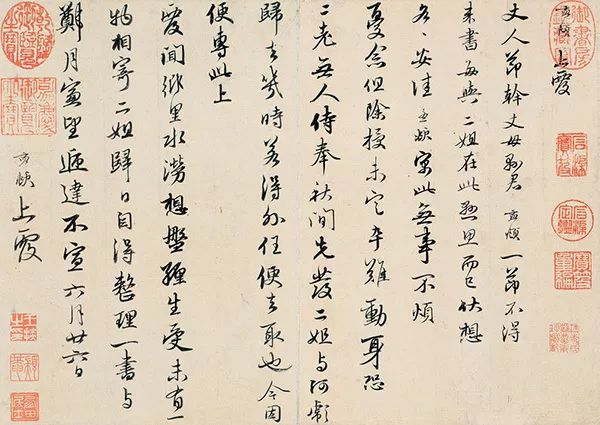

二帖皆紙本,前帖高16.1公分,長74.8公分。行草書三十二行。因起首有「奉別」二字,故著錄家皆稱之為〈奉別帖〉。

趙孟頫 (1254-1322)致郭右之二帖卷

水墨紙本 手卷

書札一〈奉別帖〉 16.1 x 74.8 cm

書札二〈應酬失宜帖〉 16.1 x 38.8 cm

王惟儉、王鴻緒后跋 20.5 x 98.3 cm

著錄:

1.《穰梨館過眼續錄》卷二,清·陸心源著,《中國歷代書畫藝術論著叢書》(39),第78-83頁,中國大百科全書出版社,1997年版。

2.《澄懷堂書畫目錄》(卷一),山本悌二郎著,第134-136頁,文求堂,1932年版。

3.《南雪齋藏真十二卷》,《叢帖目》(第二冊),容庚編,第812頁,中華書局,1981年版。

4.《木雁齋書畫鑒賞筆記》(肆),張珩著,第2274-2275頁,上海書畫出版社,2015年版。

5.王連起《趙孟頫書畫真偽的鑒考問題》,《故宮博物院院刊》,第28頁,1996年5月。

出版:

1.《南雪齋藏真》,清·伍元蕙著,《廣州大典》總第388冊,子部藝術類·第四十七輯,第73-75頁,廣州出版社,2015年版。

2.《書苑》第六卷第四號,法書會,1916年4月版。(記其為「山本悌二郎藏」)

3.《書道》第六卷第二號,第3-4頁,(局部)泰東書道院出版部,1937年2月。

4.《書品》第七三號,特集·趙子昂尺牘,第2-8頁,東洋書道協會,1956年10月。

5.《元·趙子昂玄妙觀重修三門記·尺牘八首》,《書跡名品叢刊》第八三回配本,第31-40頁,二玄社,1970年4月版。

6.《中國宋元美術展目錄》,圖373,東京國立博物館,1961年4月。

7.《西川寧著作集》第二卷,中國書法叢考·二,圖18、19,第238-254頁,二玄社,1991年7月。

8.《日中書法之傳承—謙慎書道會展70回紀念》,圖90第156-157頁,謙慎書道會,2008年3月。

9.陳永勝《趙孟頫致郭天錫〈應酬失宜帖〉考》,《書法》第54-57頁,2015年10月。

10.趙華《關于趙孟頫致郭天錫<應酬失宜帖>的幾點意見》,《書法》第57-59頁,2016年8月。

11.王連起《趙孟頫早期書札考》,《中國書法》(總329期),第98-101頁,2018年5月。

12.《中國書畫鑒定研究·王連起卷》(下),第467、474、475頁,故宮出版社,2018年版。

展覽:

1.【中國宋元美術展】,東京國立博物館,1961年4月22日至1961年5月21日。

2.【日中書法之傳承—謙慎書道會展70回紀念】,東京美術俱樂部,2008年3月13日至2008年3月22日。

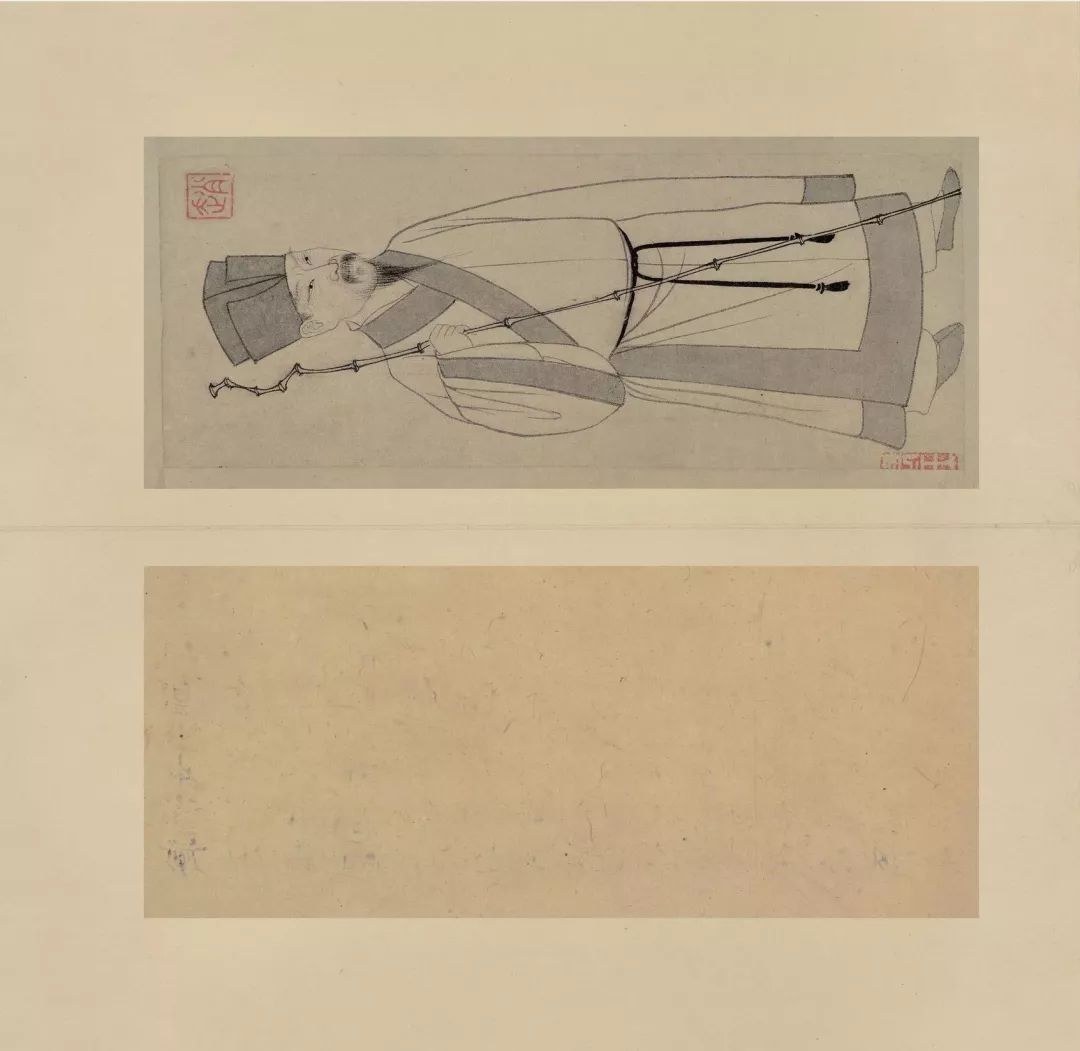

其文為:孟頫再拜,右之二兄坐前:孟頫奉別以來,已復三年矣。夙興夜寐,無往而不在塵埃俗夢間,視故吾已無復存者。但羸得面皮皺折,筋骨衰敗而已。意謂吾右之優游閭裡中,峨冠博帶,與琴書為友朋,不使一毫塵事芥乎胸臆。靜中所得,便可與安期羨門同調。近忽得家書,知右之因庫役事,被擾異常,家事亦大非昔比,今見挈家在苕玉兄處。令人惆悵無已!然時節如此,切不可動吾心,是有命焉。但安時處順,自可勝之耳。不肖一出之后,欲罷不能。每南望矯首,不覺涕淚之橫集。今秋累輩既歸,孑然一身在四千裡外,僅有一小廝自隨,形影相弔,知復何時可以侍教耶?因黃簿便,草草奉狀,拜問起居,時中唯善自愛。拜意苕玉兄長及阿嫂,各請善保。不宣。十二月廿九日,孟頫再拜。

〈奉別帖〉騰躍樸厚,或行或草,在趙孟頫書法中極為少見。

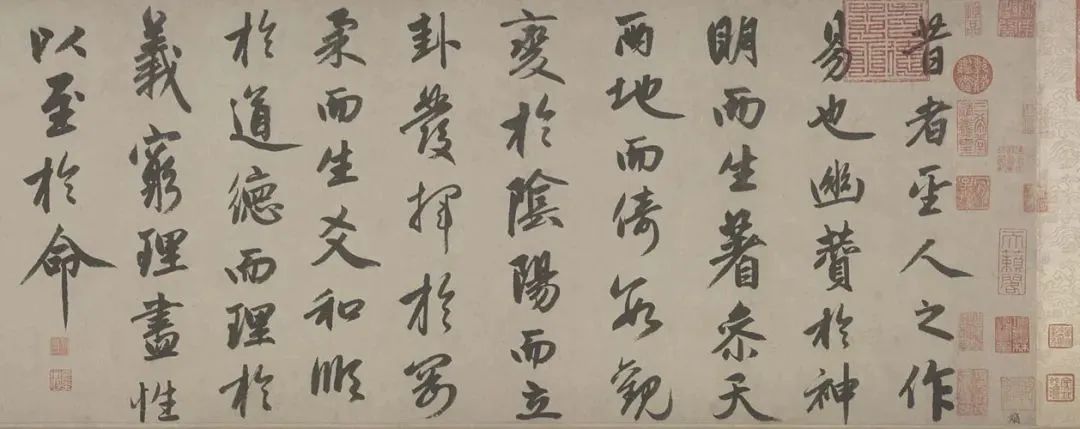

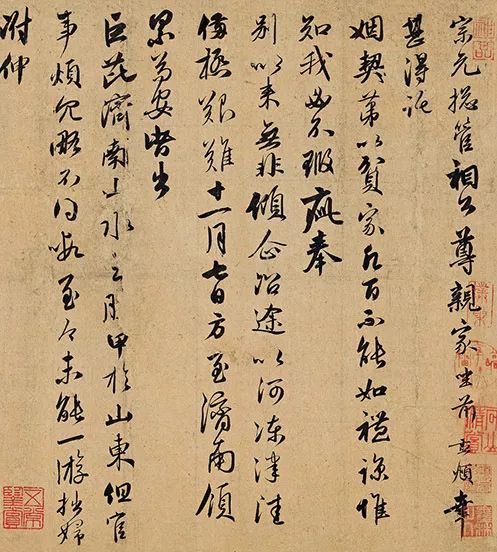

后一帖,亦紙本,高16.1公分,長38.8公分,楷行相間。因札中有「此番應酬失宜」句,各家著錄遂稱之為《應酬失宜帖》。

全文為:孟頫拜覆,右之二兄坐前:孟頫早間承伯正傳道尊意,自知疊數干瀆為罪。擲還三物已領。但此番應酬失宜,遂有遠役之憂。即雖見爾辭之,尚未知得免否?若必遠行,將何以處之?憂煩不可言。奈何,奈何!外見伯正言及前此王維、蘭亭二卷,此乃他人不知兄所以相與之厚。故有此謗。今謹以歸還,使知孟頫亦非為利而然。示入幸也。專此代面。悶中作字,或直率告。不見罪。孟頫拜覆,二司戶位。

〈應酬失宜帖〉內容直見性情,書寫應規入矩,有至為重要的歷史價值與研究價值。

對于此二札的真偽,從明萬歷王惟儉,到清初王鴻緒,國初張蔥玉及晚近的一些研究者意見都很一致,未見任何疑議。而關于受信人「右之二兄」,也都一致肯定其為元代著名鑒藏家郭天錫。因為在元代初期,與趙孟頫交往甚密的鑒藏家只有一個字「右之」的郭天錫。

可惜的是,因為史傳失記,我們對郭天錫的行狀所知甚微。徐邦達先生從郭氏藏畫的自題及友人跋語中考知他名天錫,字右之,又字祐之,號北山,山西大同人,曾為御史,僑寓杭州,蹴居「甘泉坊」,家有「快雪齋」,收藏法書名畫甚伙,與趙孟頫、霍肅、周密、鮮于樞、高克恭、喬簣成、李珩、鄧文原等友善。并活躍于江、浙一帶收藏家之間。

據臺灣學者王德毅等編《元人傳記資料索引》所引元代《至順鎮江志》,郭天錫自至元二十三年至二十九年曾任鎮江路判官。[但他至遲在至元二十二年(1285)甚至更早,便已出現在江浙收藏群中。直到至元二十八、九年,他仍在江南定居。瞭解郭天錫定居江南的經歷,對我們考證趙孟頫《致郭右之二帖》卷的寫作歲月極有幫助。

當代學者對此卷前一札《奉別帖》書寫日期的考定意見相距不遠,基本定為趙孟頫自求外放,將赴濟南之前夕。而對于《應酬失宜帖》,則或定其為至元二十九年之初,或認為此札必是元世祖至元二十三年,「程文海奉旨江南搜訪遺佚,『搜訪』到趙氏不得擺脫之際所書。」我認為,不論從此札的書寫風格包括其落款習慣,及其內容透露的資訊看,后一種意見才是正確的。

研究者認為,判斷書法的創作年代,主要依據是它的書寫的階段性特徵。但對于信札而言,有時其敘述的事件及心緒往往是破解問題的關鍵。趙孟頫《應酬失宜帖》雖然未落年款,但它的書寫時間、地點恰恰可以從它的字裡行間尋覓得出。

此信一開頭就說:「孟頫早間承伯正傳道尊意,自知疊數干瀆為罪。擲還三物已領。」「早間」是南方話,早晨的意思。全句意思是:郭右之請他們共同的熟人伯正在早晨傳話并帶東西給趙孟頫。趙告知已經收到,并對自己多次冒犯打擾(干瀆)表示道歉。所說拋還的「三物」,估計是趙孟頫委託郭右之代售的文物。(從周密《煙云過眼錄》可知,元代收藏家交換、買賣藏品十分活躍,轉手很快。臺北故宮藏趙孟頫《七札冊》就有二札談及「所發去物不審已得脫手未耶?急欲得鈔為用」云云)頻繁的往還,說明他們的友誼非淺,更說明他們住地相距不會太遠。如果真像有的學者認定此時趙孟頫正任職北京,那麼他就不可能「疊數干瀆」頻頻去打擾郭右之;而郭右之也不可能在「早間」請友人傳話并「拋回三物」了。

此信接下去說:「此番應酬失宜,遂有遠役之憂。即雖見爾辭之,尚未知得免否?若必欲行,將何以處之?憂煩不可言。」從此段首句「此番應酬失宜」看,郭右之是應該知道趙孟頫最近究竟遇到了什麼麻煩事的。因為如果趙孟頫正在北京,郭、趙二人一南一北遠隔數千里,在沒有電話電訊的時代,趙孟頫信中僅用「此番應酬失宜」幾個字來敘述近期發生的一個事件,郭右之一定會摸不著頭腦的。光憑這幾個字,也證明他們來往密切,資訊互通,有些彼此已經知道的事是毋用贅述的。

信末,趙孟頫因伯正的傳言,關于外界對他與郭右之二人藏品交流的某些非議作了辯解,說明外人并不知道他與郭右之「相與之厚」,這種交流并「非為利而然」。當場即將右軍蘭亭序及王維的一幅畫交伯正送還郭天錫。這再一次證明他與郭之間交往的密邇。

以上種種,足以證明趙孟頫當時并不在北京,而是仍閒居在浙江故鄉。瞭解這一點,亦瞭解了這封書札秀美的早期風格及其落款「孟」字上畫長下畫短的早期特點,對這封書札的書寫時間的判斷就有了切實的基礎。

趙孟頫的研究者都知道,他在三十三歲被徵赴京之前一直活動于江南一帶,從未出過遠門。趙孟頫的此札中一再提到的「遠行」「遠役」,自然就是勢在必行的北京面圣事。

研究者們也早就揭示過,1286年程文海奉旨到江南搜訪遺佚,他十分清楚關于前朝王孫趙孟頫的徵召,對元始祖來說具有特殊的政治意義。不管這次搜訪是否有「強徵」的意味,但就趙孟頫而言,他先已拒絕了夾谷之奇及杜道堅的推薦,此頃對負有皇命的朝廷要員程文海的「約談」自然有了不同一般的精神壓力。他是長期受傳統文化與道德教育的儒者,救世濟民是他的人生理想,而入仕則是實現這種理想的重要途徑。趙孟頫自己就曾說過:「士少而學之于家,蓋亦欲出而用之于國,使圣賢之澤沛然及于天下,此學者之初心。」但是,仕元便是「變節」,必定會受到自己良心的時時責備與親友們的白眼及歷史的責疑。因此可以不必計較程文海是否給趙氏施加過壓力,就趙孟頫而言,他本人已給自己製造了矛盾重重進退兩難的心理負擔。他是一個純粹的文人,絕非巧言令色的官場混混,(何況當時他還從未踏入官場)他不能也無法「堅拒」的心態,必然失去了謝絕徵召的從容和力度。于是「遠行」已在所難免,他因此心事重重,「憂煩不可言」。這種憂煩,說輕些,是這個從未出過遠門的宋王孫對千里跋涉的擔心;說重些,則是對新朝官宦生涯艱深莫測的恐懼。(作為「南人」,這種憂慮尤為正常)因之,他將這種不可避免的結果稱之為「遠役」。此后,他曾有詩句來描述第一次遠行的心理感受:「昔年東吳望幽燕,長路北走如登天。」而這種處境與心境,正是確定此札寫作時間的最為重要的依據。

這通書札中,有二句話引起我的注意。趙孟頫把直面程文海時的應對失措寫作「應酬失宜」。「應酬」有平起平坐身份對等的意思。我初讀此札時曾為之莞爾,但轉念一想,與其說這是趙孟頫的虛榮,還不如說是舊王孫的一種尊嚴。另一處是趙孟頫為杜絕外間的流言,而歸還舊為郭右之的右軍蘭亭及王維的作品,目的是證明他「非為利而然」。王維作品與右軍蘭亭是郭右之先前贈予的?還是為報答趙孟頫多次幫他題跋藏品作酬謝而事后后悔了?我們已無法知曉。(札中在「歸還」二卷之后,接著說「悶中作字,或直率告,不見罪。」所以有謗言的原因可能就出在郭右之身上)但為了尊嚴,他毫不猶豫地將如此珍貴的古物立即送回,那種風神氣度,已躍然于紙墨之間了。我覺得這種長期養成的氣質,必然會流溢于他的形貌神采間。王連起先生曾抉出田師孟初次在元大都街上遇到趙孟頫,見他「神情簡遠,若神仙中人」便立即趨前問他:「君非子昂乎?」可見他風神氣度的超乎常人。而元始祖第一次召見他,亦立即從他的風儀神情中獲得好感與信任感。

而這種高貴的氣質,同樣融鑄于他的筆墨。趙孟頫藝術成熟期后的書法,雍容樸茂,氣象堂皇,自有一種高華的廟堂氣息與眾不同。他的畫,不論山水、人物、鞍馬、花鳥,都朗潤俊爽,格高韻雅。即使簡遠清淡的《雙松平遠圖》及多幅《古木竹石》,無不有從容沉著的氣概,而絕無枯寂凄冷之態。書畫藝術的風神氣韻,與他的氣質素養渾然一統。「畫如其人」,「書為心聲」,雖不絕對,但真正成熟的藝術家卻真是如此。而作為一個鑒定人,把握書畫家性格素養及其某一時期特定心理狀態對解讀他的作品無疑起有積極的作用。

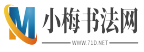

現藏於北京故宮博物院的趙孟頫〈人馬圖〉,無論作字作畫,趙孟頫的作品都有一種雍容華貴的廟堂之氣。

有研究者因為趙孟頫此札中提及郭右之原藏的「王維、蘭亭二卷」,而作出《應酬失宜帖》應書于郭天錫收藏王維《孟浩然像》及趙模《蘭亭》之后,即至元壬辰(1292)前后。」我不能認同這一意見。先不說趙孟頫《應酬失宜帖》并未說明王維的作品是畫是書。是人物還是山水?蘭亭卷是一般的唐人摹本,還是唐代幾位著名摹帖專家如褚遂良、趙模等人的摹拓之本?是墨蹟還是碑拓?總之,都未可確定。而王維的作品,光就周密一家著錄,在元代就至少有近十件在江浙一帶流通。唐宋人摹的右軍蘭亭,民間流傳的就更多。郭右之是一個活躍的收藏家,在他手中經過的未必僅王維《孟浩然像》一件,蘭亭就更是如此。因此根據這些不確定資訊作出的判斷是缺少說服力的。

我們之所以不認同此札作于至元廿九年壬辰(1292),是因為1292年趙孟頫在京任職已六年之久,他與郭右之亦已三年沒有見面。(見《奉別帖》)不可能有「疊數干瀆」,「拋還三物已領」等頻繁往來。而郭右之也不可能那麼快就知道「此番」為什麼「應酬失宜」。

如正像《趙孟頫致郭天錫應酬失宜帖考》的作者所說,趙孟頫的「遠役之憂」是因為外放,則顯然不合情理。種種理由前面已經述及,我要補充的是,趙孟頫至元二十九年外放,完全是出自他自己的要求,是他自己「力請」的。他對此應該早有心理準備,何況他離鄉遠出六年多了,「外放」對他已不可能造成《應酬失宜帖》中揮之不去的種種憂懼。事實證明,在外放前的大半年內,趙孟頫并未受到離京任職的干擾,一直保持著平和的心態,這是有他當年的幾通書信可以證明的。其中一通就是著名的《致丈人節干札》,其中有這樣的話:「秋間先發二姐(夫人管道升)與阿彪(新生的兒子)歸去。幾時若得外任,便去取也。」并說:「孟頫寓此無事,不煩憂念,但除授未定,卒難動身。」據臺灣學者姜一涵、陳葆真先生考證此札書於至元二十八年(1291)六月廿六日。可見趙孟頫是早有調離京師的打算并「力請外補」的。所以雖談及「除授未定」仍十分平靜,絲毫未見有什麼擔憂。而另一通致友人《希魏判簿札》與《致丈人節干札》寫於同一天。同樣顯得心安意定,「孟頫賴庇如昨」,說明一切安康,亦不見「憂煩不可言說」的焦慮。

〈致丈人節干札〉清雋俊爽,可見與右之二札間的發展脈絡。

〈致宗元總管札〉作于趙孟頫三十九歲時,書法圓厚,其款字與〈致右之二札〉同出一轍。

另一通寫于於至元二十八年(1291)的書札便是趙孟頫《致郭右之二帖卷》之一的《奉別帖》。其中「今秋累輩既歸,孑然一身在四千裡外,僅一小廝自隨,形影相弔,」引起了研究者的注意,有專家考證出此札所說的「累輩」,正是趙孟頫的妻兒,所謂「既歸」,就是《致丈人節干札》中「秋間發二姐與阿彪歸去。」因之認定它書于同年十二月廿九日。且趙氏此札中所稱:「奉別以來已復三年,」也與趙孟頫《魏國夫人管氏墓誌銘》所說「廿六年,以公事至杭,」時間正合。而趙孟頫那次南歸后又確與郭右之見過面。所以《奉別帖》作于1291年末是確切無疑的。這時候,正是趙孟頫即將外放濟南的前夜。但這封信與《致丈人節干帖》一樣,并未表現出對外放的任何憂慮與惶惑,甚至一字也沒有提及外放。

因此我認為上述三札都從反面證明了它們與《應酬失宜帖》并不寫于同一時期。《應酬失宜帖》中遇到的麻煩事與「外放」并無關係。

我所以覺得書札的敘事內容及其表達的心境有時可能是判斷其真偽及寫作時代至為重要的依據,是因為人生的特殊經歷往往不會重復。就像趙孟頫將妻兒從北京送回故鄉,是他一生中僅有的一次一樣,他在面對程文海徵召時的尷尬境遇與因之而產生的復雜惶恐性情,在之后也再未出現過。他青年時代擔心的遠役,成就了他日后仕途的通達。雖然第一次外放濟南曾有過數年的壓抑,那也是到任后與上司因品格差異而在工作中產生齟齬所致,這是事先無法預計因此也不可能先期就擔憂的。所以說在與程文海交集前后的種種憂慮與煩躁心境,是十分特殊的也是唯一的。這是我們認同此札作于程文海約見不久的主要原因。因為如此,這通作于至元二十三年(1286)的早期書札,就顯得特別重要特別有意義。作為研究趙孟頫早期思想行狀的確鑿可靠的第一手資料,它的歷史價值與學術意義是其它書札都無可替代的。

二札雖然都是趙孟頫較早之作,但它們的藝術價值仍不可低估。趙孟頫才華橫溢,他在書畫方面的才能早就嶄露頭角,加以勤奮與見多識廣,他的功力與才情在《應酬失宜帖》這件三十三歲的作品中已盡見端倪。此帖楷行錯綜,流麗俊美而應規入規,不難看出智永與二王父子對他的影響,然雋秀從容已具有他自家風神。因為法韻兼備,所以十分耐看。不像宋代一味「尚意」的大部分書家,因流于於率易而缺乏經久耐讀的藝術內涵。一種要力糾時習的革新精神已隱約于筆底。

《奉別帖》比《應酬失宜帖》晚六年之久,腕下顯然多了一份純熟樸茂之氣。因為內容述及朋友處境的變易與自己妻兒遠去的孤獨,故情緒激動,心手放達,于是奮筆疾書,波瀾迭起,然痛快中仍有沉著之致。雍容華貴是趙孟頫書法的主體風格,行草則極為少見。此件縱橫騰躍,性情畢露,就益顯其難能可貴。

兩件作品,一以理法勝,一以意氣勝,但從中已不難看出一個以二王為指歸,以復古求出新,有豐厚文化底蘊,有堅定的別具一格藝術主張的藝壇領袖正從江南邁向大都邁向全國。中國元代因為趙孟頫而終于開啟了藝術史的全新篇章。