大小:

下載:489次

分類:蘇軾

手機掃碼免費下載

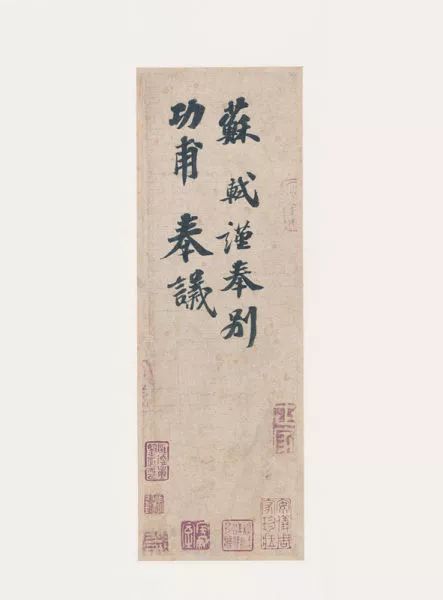

糾錯留言#蘇軾《功甫帖》書法深度賞析簡介

遼 胡瓌 卓歇圖卷(局部)

幫主斯唔嗯·超:“幾年前,《功甫帖》以800余萬美元的高價被藏家拍下,隨后有上博專家稱此帖為偽作,引起軒然大波,后來有媒體調查發現博物館專家對藏品發難與某些恩怨有很大關系,所以后來馬未都說,感覺上博這次像是在鬧事兒,不是學術討論。而最難受的當屬藏家本人了(此時可詳見《南方人物周刊》2014年的報導),’《功甫帖》最終將會形成一個無法收拾的殘局‘。事實上,國內的文玩界經常會爆出來某些專家為了某些目的把黑的說成白的,哎,再文雅的事情進入江湖都不會那么斯文了。所以,不如看看這篇‘踏踏實實’分析蘇軾筆法的文章,當一個愛學習的吃瓜書者也挺好。“

蘇軾《功甫帖》賞析(節選)

文/翁志飛

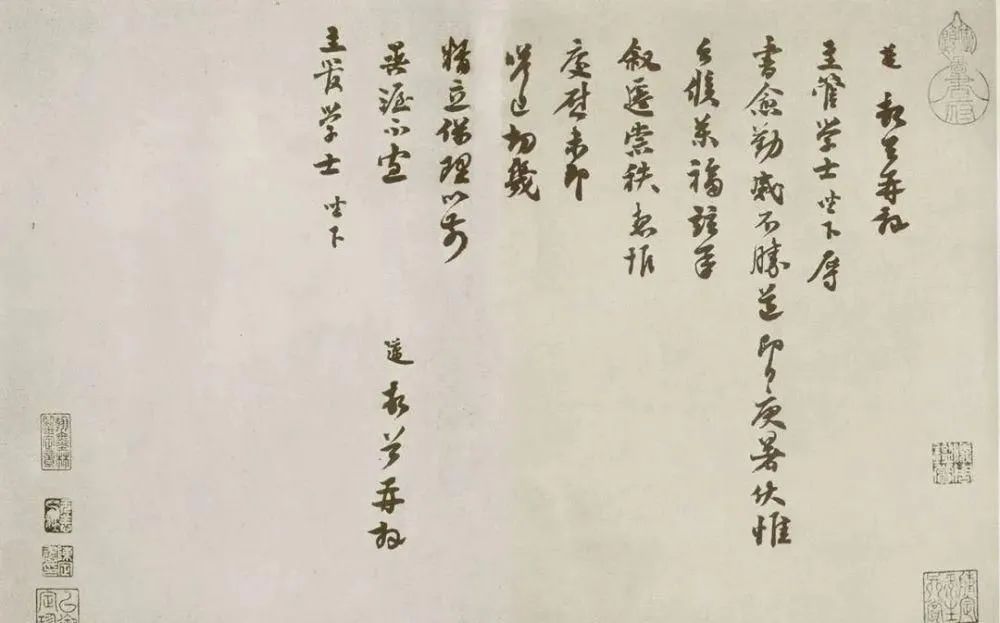

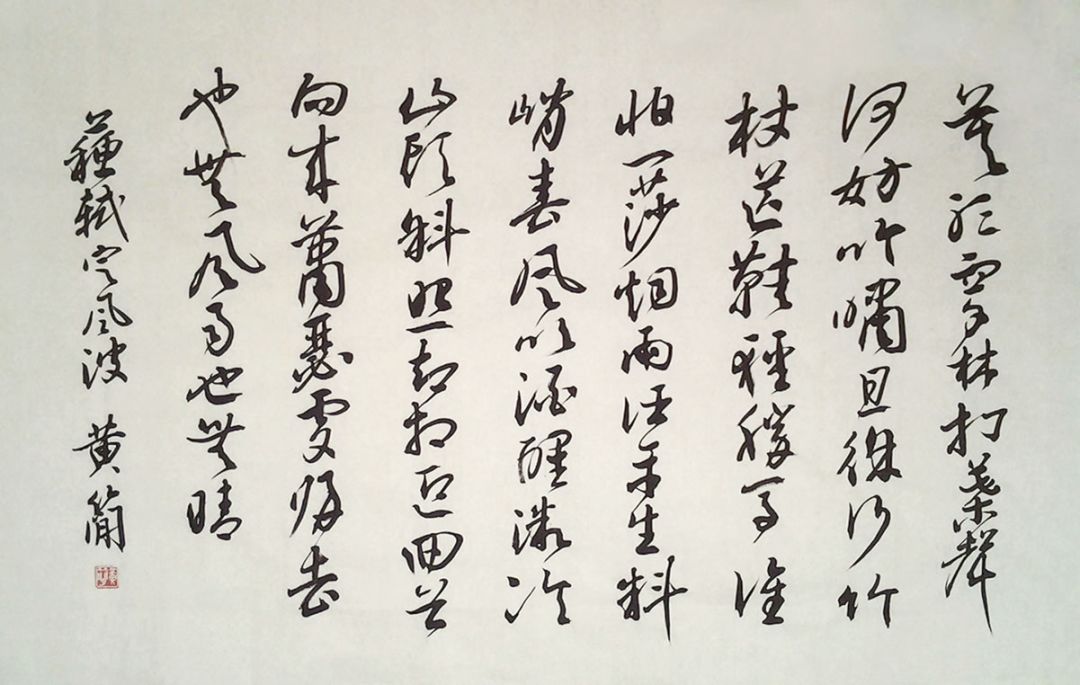

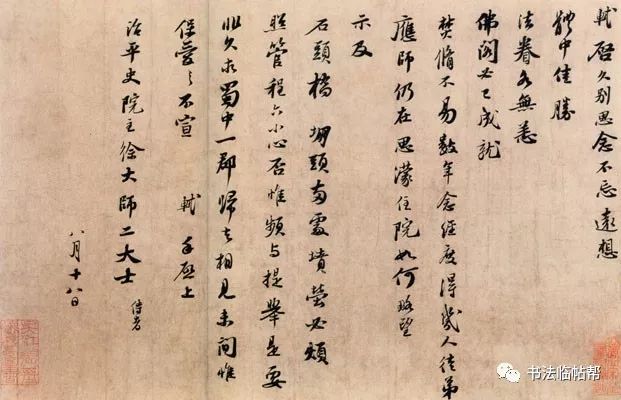

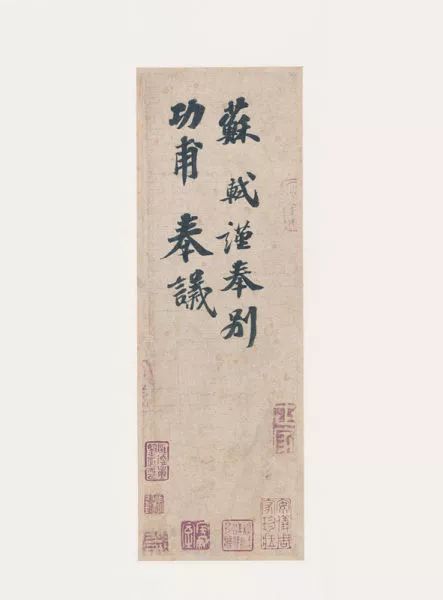

本人撰寫此文并不是要趟 《功甫帖》 真偽的渾水, 而是想借此帖來解析蘇軾中期書風的形成要素及原因, 來使大家回歸書法, 從正面解讀、欣賞這件作品。 (圖1)

圖1

一個書法家書風的形成, 往往要受諸如: 1.社會人文背景。 2.書寫姿勢,包括坐姿、執筆與運筆。 3.工具材料。 4.學書經歷等因素的影響。

關于社會人文背景

馬宗霍 《書林藻鑒》 總結宋代書法之弊為:

1.宋代刻帖盛行, 唐人學二王, 多取真跡, 宋人取閣帖。 如 《淳化閣帖》, 由于王著鑒賞水平不高, 收入許多偽帖。

2.士大夫不重視書法, 如歐陽修云: “余嘗與蔡君謨論書, 以謂書之盛莫盛于唐, 書之廢莫廢于今, 今文儒之盛, 其書屈指可數者無三四人, 非皆不能, 蓋忽不為爾。”

3.趣時貴書。如李宗諤主文既久,士子皆學李書,肥扁樸拙,以投其好,用取科第。宋宣獻公綬作參政,傾朝學之,號曰 “朝體”。 韓忠獻公琦好顏書, 士俗皆學顏書。 及蔡忠惠公襄貴, 士庶又皆學之, 王文公安石作相, 士俗亦皆學其體。 此皆見于米芾 《書史》,所謂趣時貴書者也。

另外, 筆者認為還有一個重要原因就是禪宗的興盛, 重頓悟而輕漸修。 書法理論中也多以禪喻書, 如黃庭堅 《自評元祐間字》 云: “蓋用筆不知禽縱, 故字中無筆耳。 字中有筆, 如禪宗句中有眼, 非深解宗趣, 豈易言哉。”

所以, 書史稱宋人為尚意書風, 非獨尚晉人之意, 更兼有一種禪意。 由此, 就宋人書法的技術水平來說, 疊經五代十國的喪亂, 已毫無唐人的沉雄壯闊, 呈現出的是一股空靈、 清秀的文人氣息。

《功甫帖》 的用筆特點

黃庭堅 《跋東坡<水陸贊>》 云: “東坡此書圓勁成就, 所謂 ‘怒猊抉石, 渴驥奔泉,’ 恐不在會稽之筆, 而在東坡之手矣。 ……士大夫多譏東坡用筆不合古法, 彼蓋不知古法從何出爾。 ……或云: ‘東坡作戈多成病筆, 又腕著而筆臥, 故左秀而右枯。’ 此又見其管中窺豹不識大體,殊不知西施捧心而顰, 雖其病處, 乃自成妍。”

又宋陳師曾 《后山談叢》云: “蘇黃兩公皆善書, 皆不能懸手。 ……而蘇公論書, 以手抵案, 使腕不動為法, 此其異也。”

以上兩則說明, 一,東坡不能懸腕作書; 二,用筆不合古法。

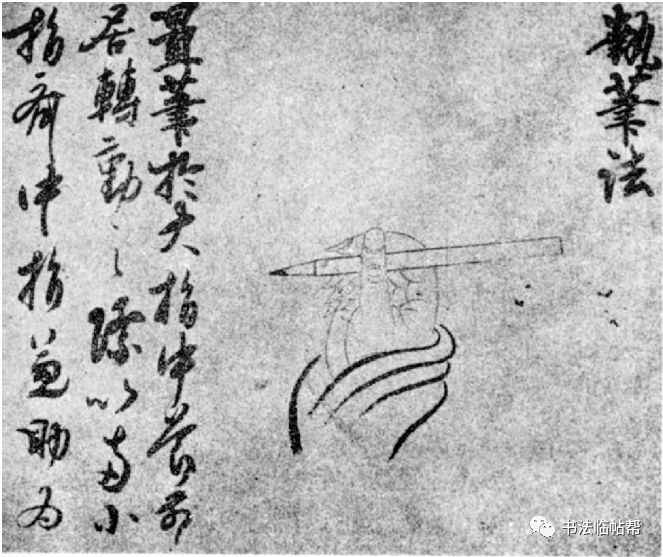

書法的用筆包括執筆與運筆,執筆決定運筆。當時的執筆正如黃庭堅所 《跋與張載熙書卷尾》 云: “凡學書欲先學用筆, 用筆之法欲雙鉤回腕、 掌虛指實, 以無名指倚筆則有力。”

即現在的雙苞五指執筆法, 為宋人普通執筆法, 由于運用廣泛, 宋人遂以為此法即古法。 與之相對的就是單苞法, 即單鉤法。 (圖2)

圖2

唐代中晚期, 由于桌椅的逐漸使用, 使坐姿不斷升高。 書寫姿勢隨之作相應調整, 執筆由斜漸趨豎正, 出現單苞、 雙苞執筆并用的時期。 如唐韓方明 《授筆要說》 云: “夫書之妙在于執管, 既以雙指苞管, 亦當五指共執, 其要實指虛掌, 鉤擫訐送, 亦曰抵送, 以備口傳手授之說也。 世俗皆以單指苞之, 則力不足而無神氣, 每作一點畫,雖有解法, 亦當使用不成。”

筆者以為書法史上的每一次變革都是由上而下的, 執筆的調整亦是如此。 到宋代雙苞成為普遍的執筆法, 逐使大家認為雙苞為古法, 而以單苞為異端了, 而東坡正好是單苞枕腕的異端。

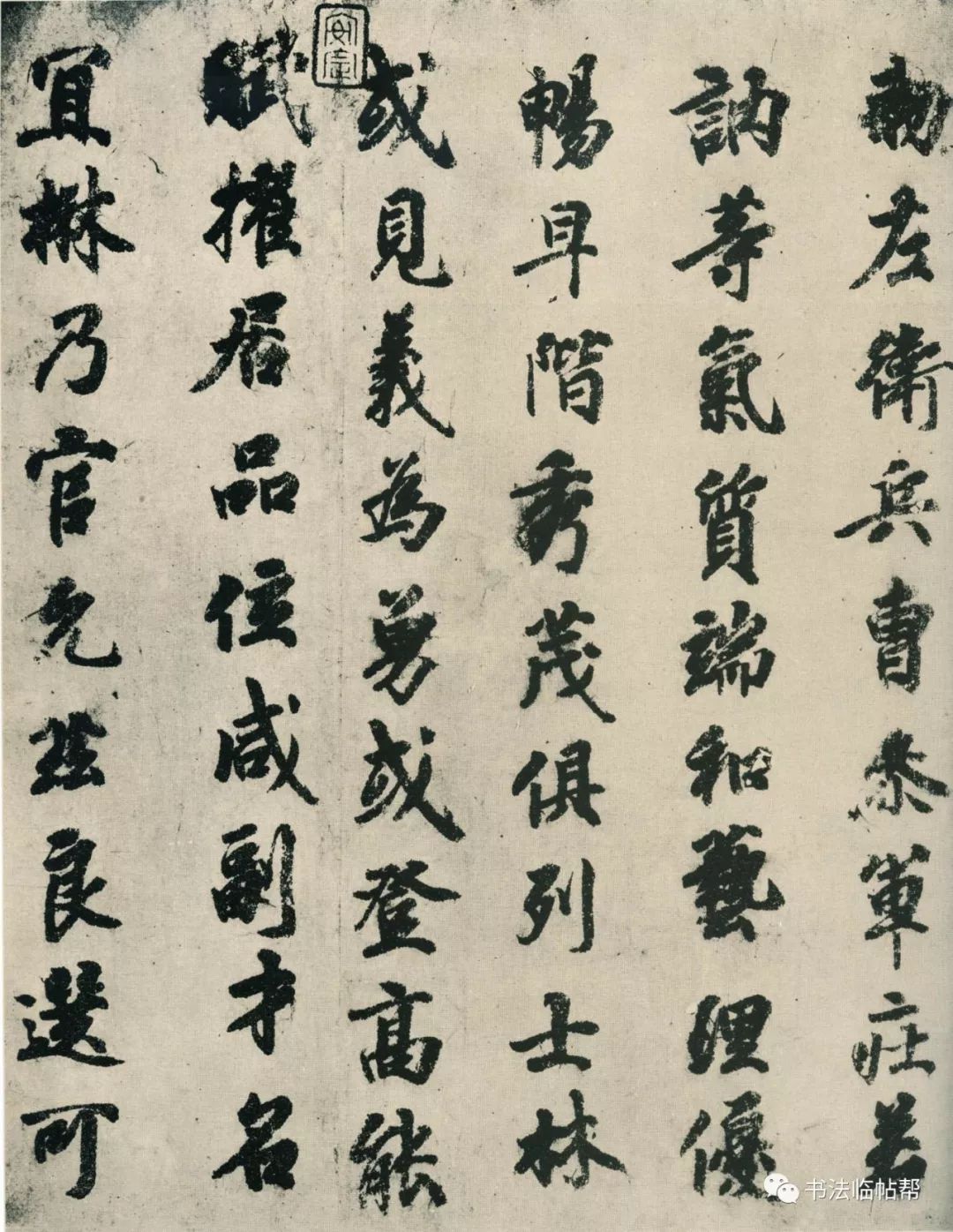

這里我們先回顧一下東坡的學書經歷, 黃庭堅 《山谷題跋》 云: “東坡道人少日學 《蘭亭》, 故其書姿媚似徐季海, 至酒酣放浪, 意忘工拙, 學特瘦勁如柳誠懸。 中歲喜學顏魯公、 楊風子, 其合處不減李北海。 至于筆圓而韻勝, 兼以文章妙天下, 忠義貫明, 本朝善書,自當推公第一。”

圖3

這里提到徐季海, 即徐浩, 后人逐以為東坡早年曾學徐書, 其實并非如此。 (圖3) 《授筆要說》 云: “徐公曰: ‘執筆于大指中節前, 居動轉之際, 以頭指齊中指, 兼助為力,指自然實, 掌自然虛。 雖執之使齊, 必須用之自在。’”

徐公即徐瓚, 為徐浩長子。 徐浩 《古跡記》云: “臣長男瓚, 臣自教授, 幼勤學書, 在于真行, 頗知筆法, 使定古跡, 亦常勝人。”

由此可知, 徐瓚執筆雙苞, 可知其父亦必如此。 筆者以為東坡單苞是他早年學晉人所領悟到的, 其書風更近于王僧虔。 (圖4)

圖4

因為晉人多為單苞執筆,晉人也講指實掌虛, 到唐帖后期由于書寫姿勢的提高, 單苞執筆由于 “今人皆置筆當節, 礙其轉動, 拳指塞掌, 絕其力勢。” (《授筆要說》)

其結果是使點畫骨力不足而無神氣。 單苞執筆由于易使拳指塞掌, 有礙于腕力的發揮而遂漸退出了歷史舞臺。 東坡自己也明確地說: “歐陽叔弼云:‘子書大似李北海 。’ 予亦自覺其如此 。 世或以為似徐書者, 非也。”

那么, 東坡是如何調整的呢?其 《論書》 云: “把筆無定法, 要使虛而寬。” 又云: “仆以為知書不在筆牢。 浩然聽筆之所之,而不失法度, 乃為得之。”

以犧牲指實, 換取用筆的靈動娟秀, 當然作為書法來說, 單有靈動娟秀是不夠的, 必須同時具備圓勁。因為高位單苞執筆寫出的點畫容易 “右秀右枯 ”, 筆者以為 ,“秀 ” 是因為字的左半部離腕遠 ,腕運靈活 ; 而“枯” 是因為字的右半部離腕近,枕腕有礙腕的靈活運用,所以緩滯。

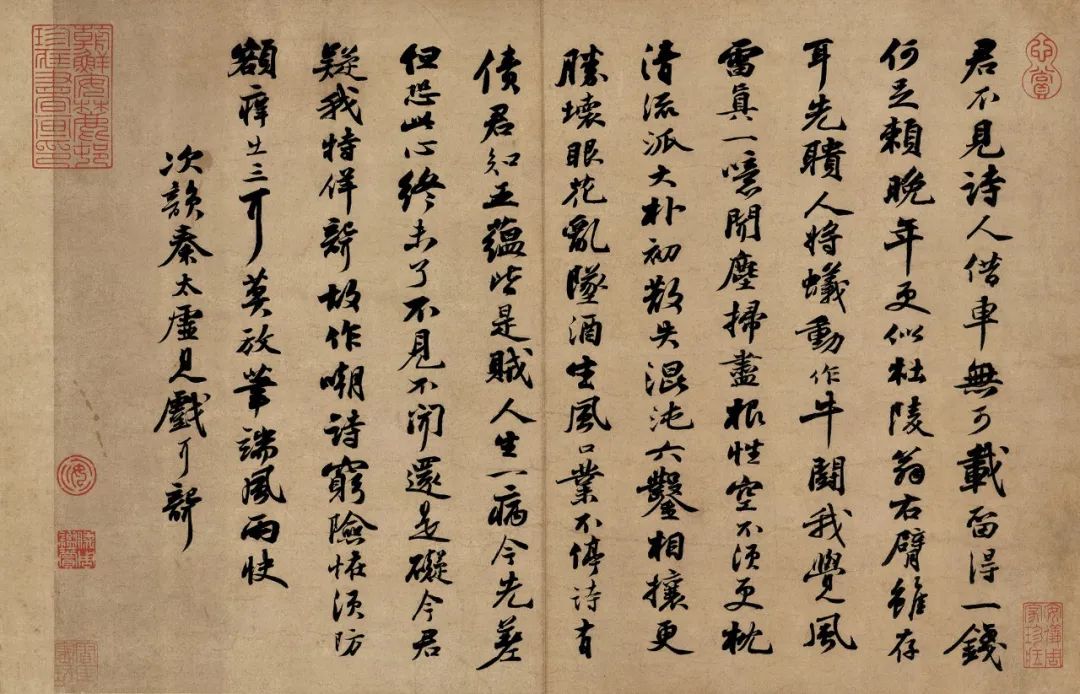

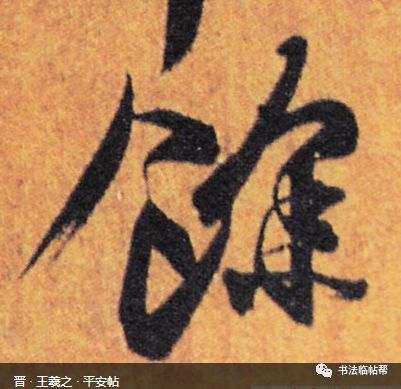

特別是 “戈” 筆容易過于臃腫, 怎么避免這個毛病呢? 就是在用筆上加強順逆轉化, 強調逆勢, 這就是我們在 《功甫帖》 中看到那么多頓挫用筆的原因。 (圖5)

圖5

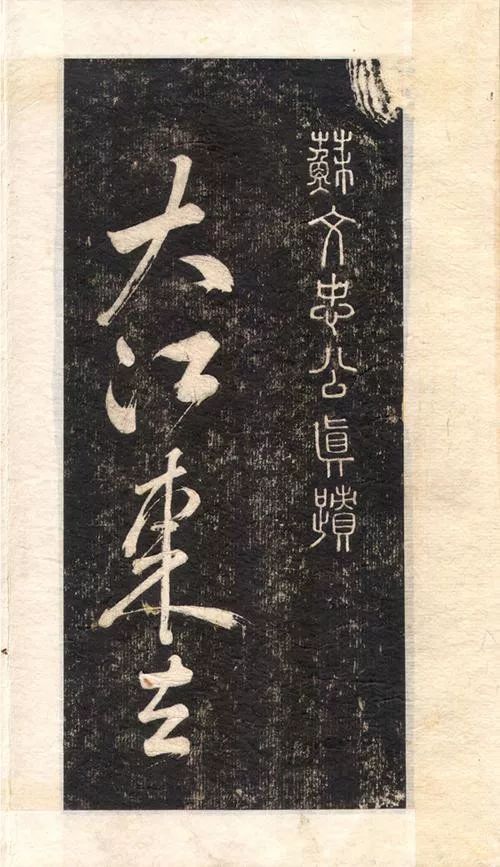

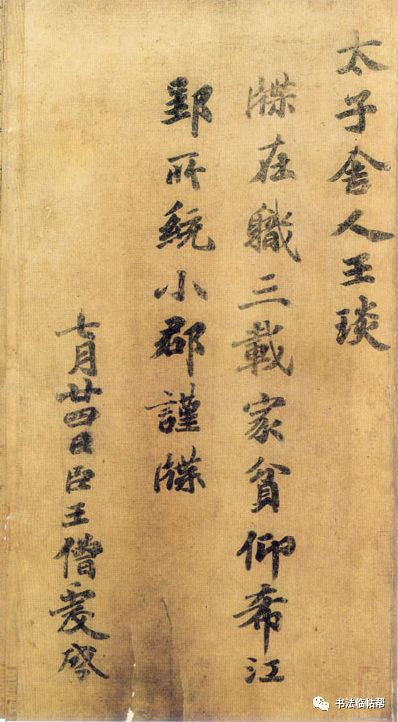

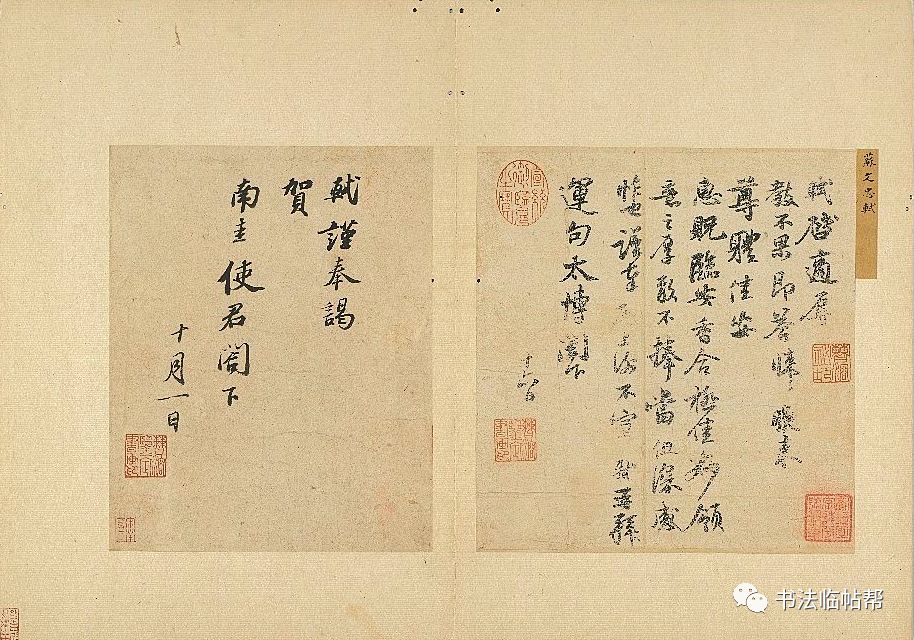

關于 《功甫帖》 的書寫時間, 翁方綱跋云: “東坡公集中與郭功甫尺牘五首, 皆倅杭時作。 先生的熙寧四年十一月到杭州通判任。 正是功甫以奉議郎致仕之時。 則此跡當在熙寧四五年間。 坡公年三十六七時也。 神采奕奕。 照映古今。 信蘇書中神品。”

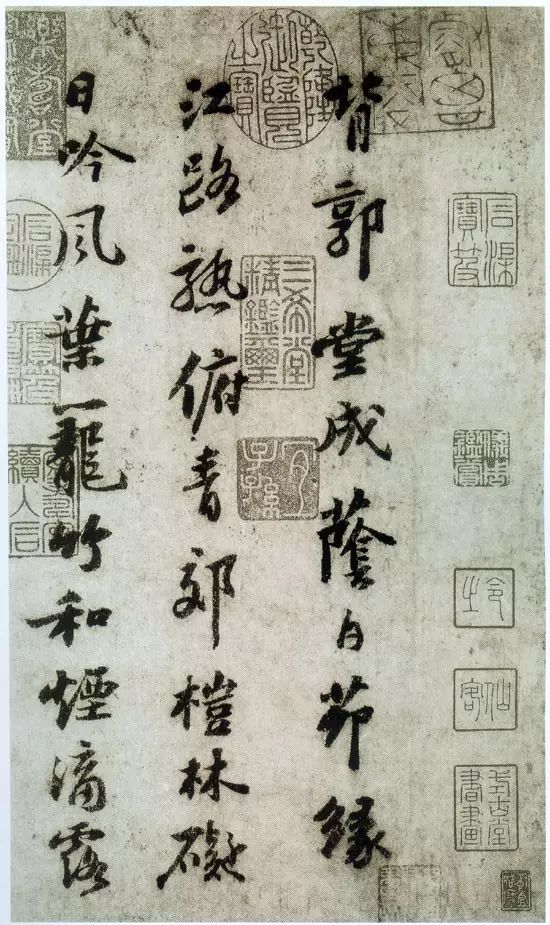

圖6

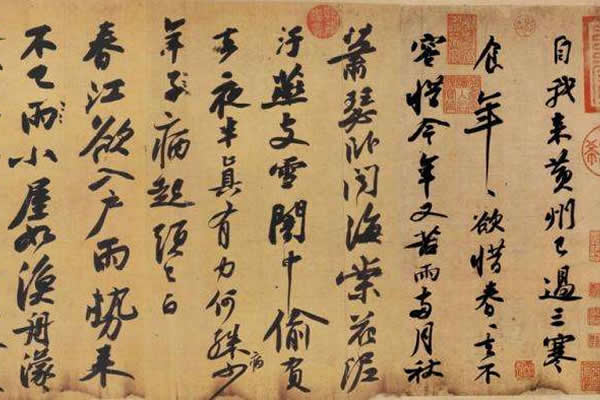

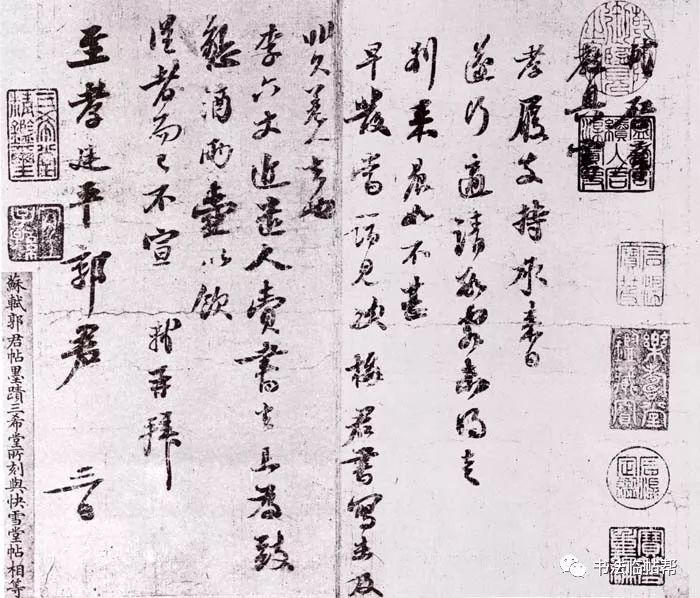

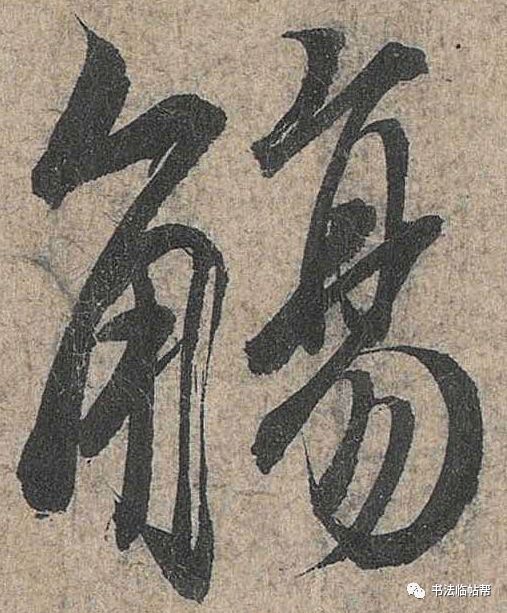

早此兩三年的有 《治平帖》 (圖6), 與此同時的作品有 《致運句太博帖》、《廷平郭君帖》、 《盜賊縱橫帖》、 《錢塘帖》 (圖7) 等。

圖7《致運句太博帖》

圖7《廷平郭君帖》

如何才能達到神采奕奕呢? 就是要強調書寫的節奏。宋人尚意除去前面所說的禪意外, 就是尚晉人之意,晉人尚韻, 所以,宋人也尚韻。 由于執筆的原因, 東坡的用筆自然要節奏舒緩一點, 以使點畫圓潤凝重。以強調用筆的順逆轉化及節奏來體現用筆的力度, 如 “蘇”、“功”、 “奉” 三字用筆遲重, 而 “謹”、 “別”、 “議” 相對用筆明快。

此作比其同時期作品筆力骨格要硬朗許多, 應該是其中年學顏書后的力作。 至于他晚年取法李北海, 則是為了再進一步加強筆勢, 因為高姿單鉤執筆使腕的運用不夠充分, 影響筆力的發揮。 而李北海的斜勢用筆正好可以補其不足, 這與元代趙孟頫的晚年取法李北海似乎有異曲同工之妙!

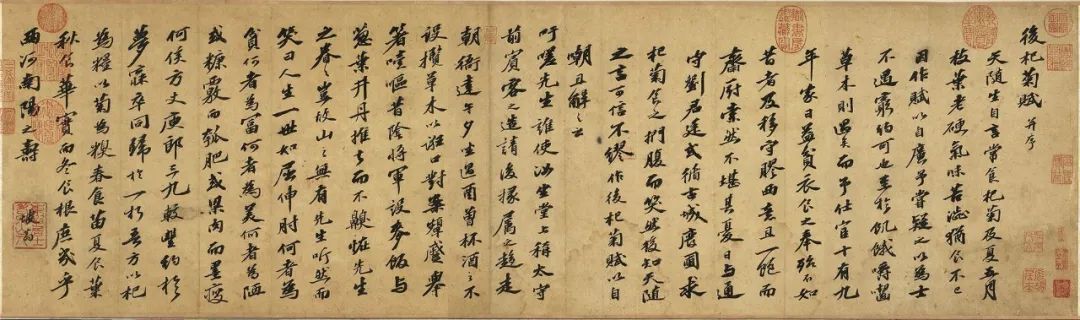

關于古代的摹書

作為書法的復制來說, 摹是最易得其形似的。 其法, 徐邦達講得很清楚, 其云:

“摹書有三種方法: 先勾后填; 不勾徑自影寫; 勾摹兼臨寫, 又修飾之。

第一種, 古法先用涂熨黃蠟較透明的紙 (稱為硬黃) 蒙在原跡上面, 以淡墨作細線依筆法勾出一個字的輪廓來, 然后取下, 以濃淡干濕墨填成之, 所以也稱為雙勾廓填。

第二種, 以紙蒙在原件上, 徑用濃淡墨依樣摹寫。 第三種, 先勾淡墨廓后, 再用筆在廓中摹寫 (有異于不見筆法的填墨), 碰到虛燥筆鋒處才略為填作。 以上三法, 因為勾摹時必須映于向明處 (古代沒有透明紙), 所以都可稱之為 ‘響拓’。

唐 ‘弘文館’ 設有專門摹拓書法的人員, 太宗朝 (貞觀) 如馮承素、 諸葛貞、 趙模、 韓道政、湯普澈等, 都是傳名千載的好手。 現在我們還能看到武后萬歲通天年間摹的王方慶進王氏一門書帖, 即 《萬歲通天帖》, 真可謂 ‘下真跡一等’。

因為其目的是僅為留一副本, 不以欺人, 它把原紙上破缺處都以細線框出,否則真不容易使人望知是個摹本呢! 當然, 這三種方式也往往都有缺點, 例如有一些勾摹者不太懂得行草書的寫法, 有時會將牽扯絲的筆劃搞錯。

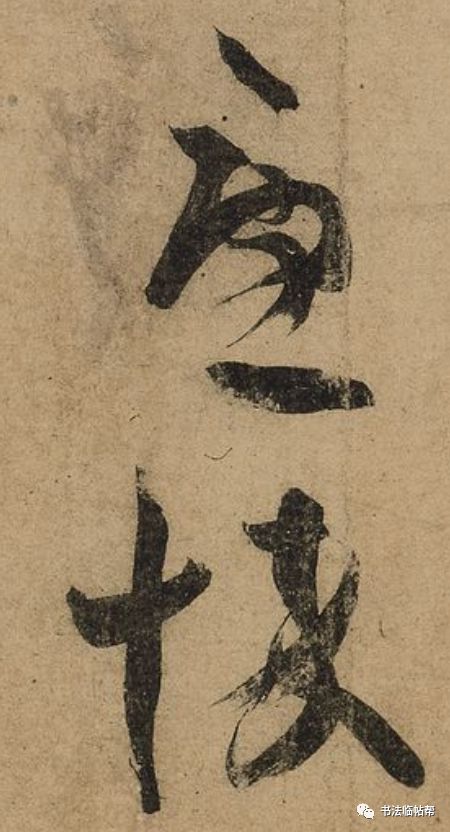

例如唐摹王羲之 《二謝帖》 中的 ‘鋪’ 字, 《平安帖》 中的 ‘馀’ 字等等, 很容易明顯看出來。 同時, 又容易在起筆處顯得不太自然 (特好的例外)。 還有一些集字勾摹的, 在字與字、 行與行之間, 更都有不呼應、 不貫氣的現象, 如所謂王羲之書鍾繇 《千字文卷》, 由此可見一斑。”

圖10

圖11

摹榻書法的紙, 要求薄而透明, 一般多用蠟砑光, 紙質緊密。 即使如此再逼真的摹寫也會露出不自然的痕跡, 比如下真跡一等的 《馮摹蘭亭》、 (圖10) 《萬歲通天帖》 (圖11) 等都有明顯的勾摹痕跡。 而 《功甫帖》 用墨沉穩,其紙較厚, 似未經施蠟, 不適宜摹書, 若施蠟易使墨色飄浮, 更不可能有墨色輕微滲化的效果。 摹書必定會于牽絲映帶之處, 有牽強不自然之處, 而 《功甫帖》 沒有, 所以 《功甫帖》 是自然書寫出來的效果, 非摹本。

作為欣賞一件作品亦或是鑒定一件作品, 以上幾點是最為重要的, 古人所謂目鑒, 指的就是這個。 這是需要欣賞者或鑒定者具備一定的書法基礎, 一定的歷史文化素養, 才能與古人在某些方面產生共鳴, 有共鳴我們才能從正面解讀出一些不為人注意, 別人看不到而古人已在作品中表露得很清楚的信息, 指引我們進入他們的精神世界, 與之神行。 這才是欣賞者、 鑒定家的最高境界。