大小:

下載:375次

分類:顏真卿

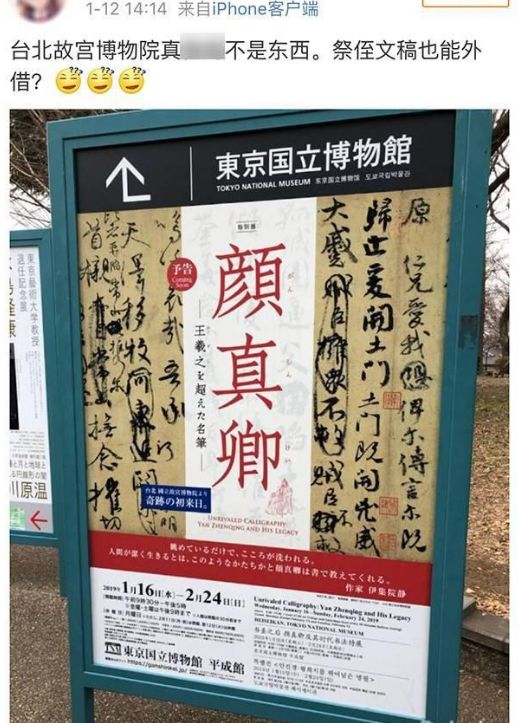

顏真卿真跡公開展出《祭侄文稿?》上了熱搜

- 支 持:

- 分 類:顏真卿

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:375次

- 發 布:2023-05-27 10:43:33

手機掃碼免費下載

糾錯留言#顏真卿真跡公開展出《祭侄文稿?》上了熱搜簡介

近日,國寶文物《祭侄文稿》上了熱搜,不是因為熱播綜藝,也不是因為有新的研究發現,而是一個令人憤慨的原因:臺北故宮博物院將它送到日本做展覽!

博物館文物展出是正常的文化交流,為什么大家這么義憤填膺?

首先,這件國寶無比珍貴

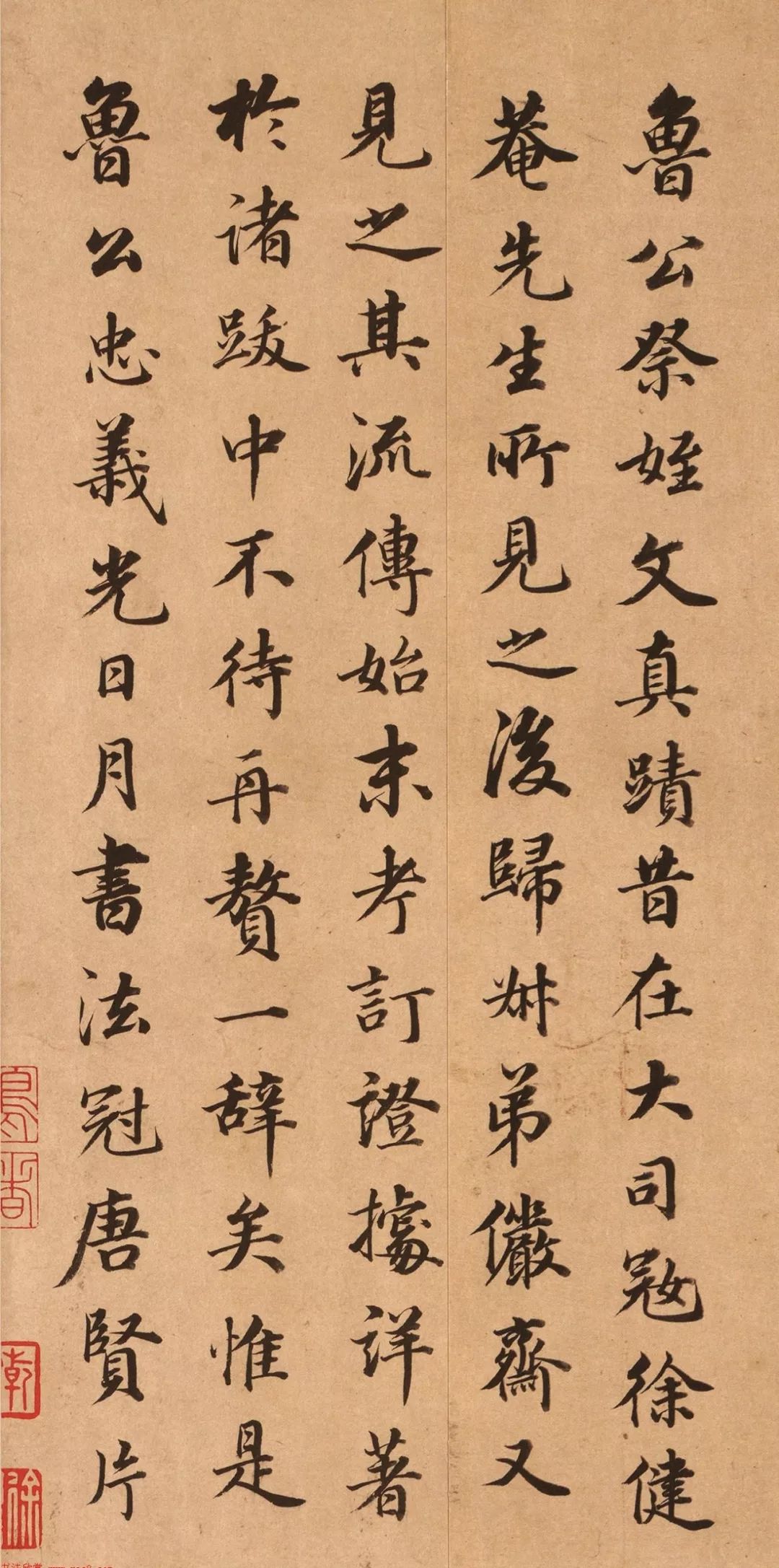

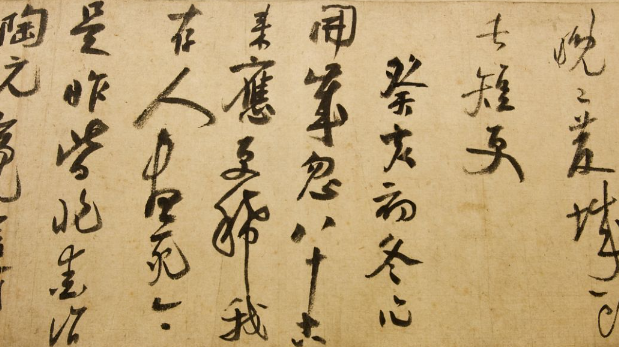

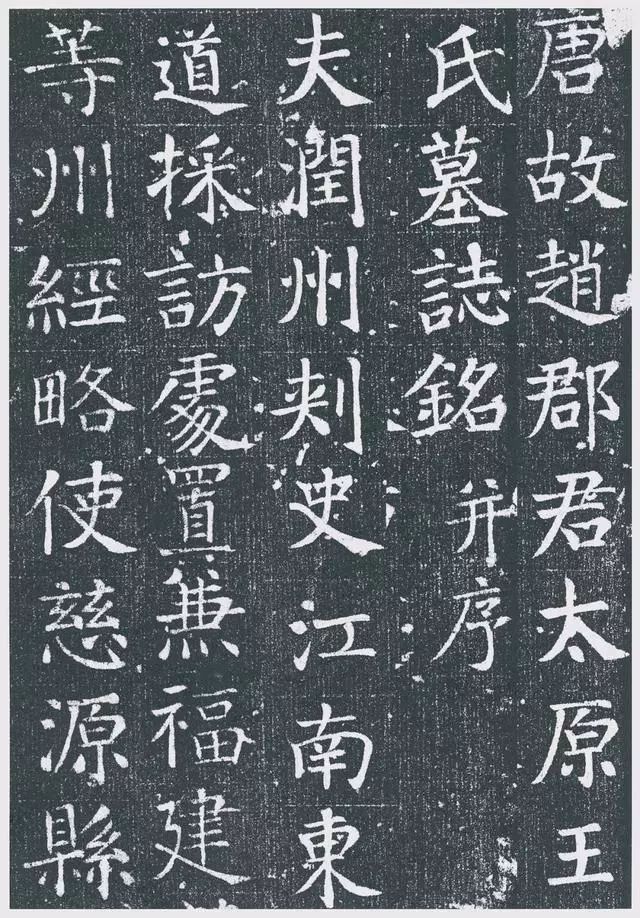

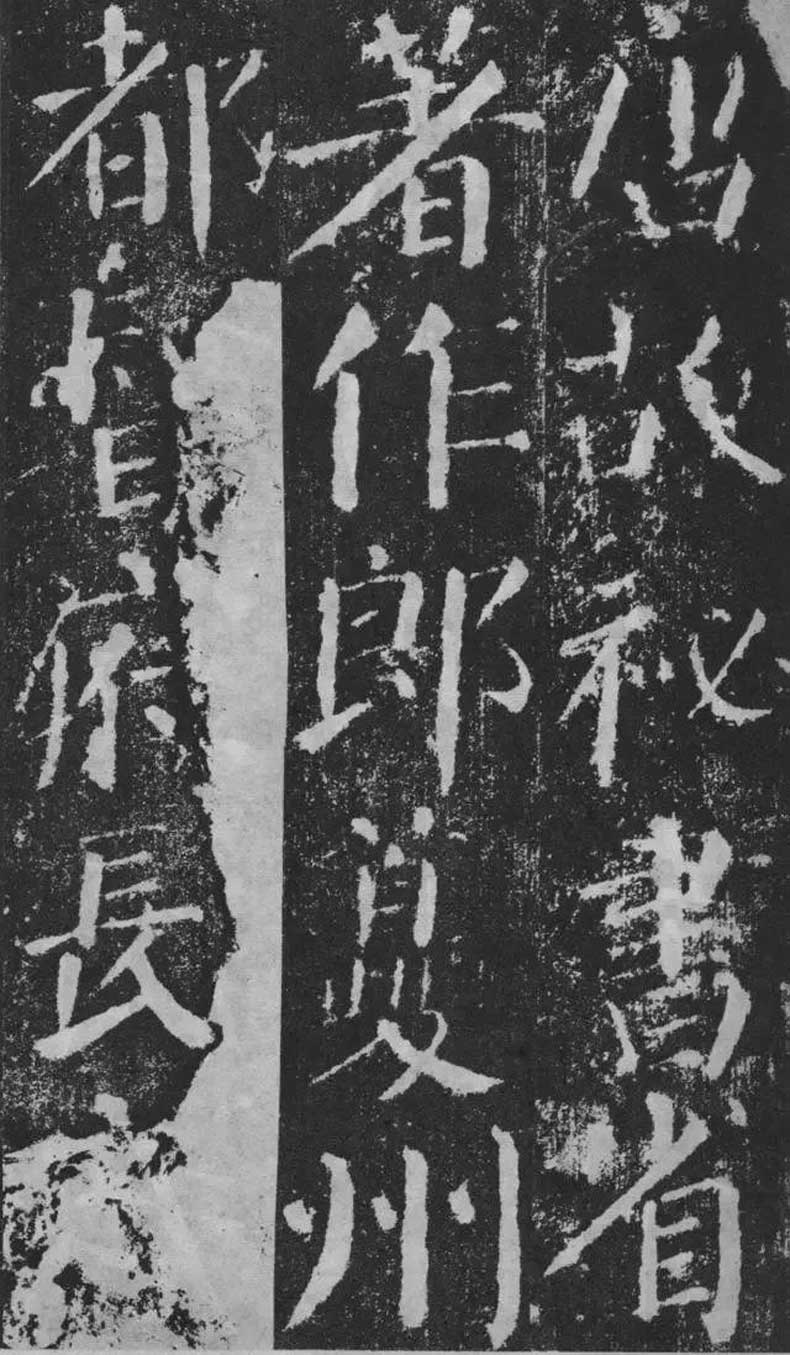

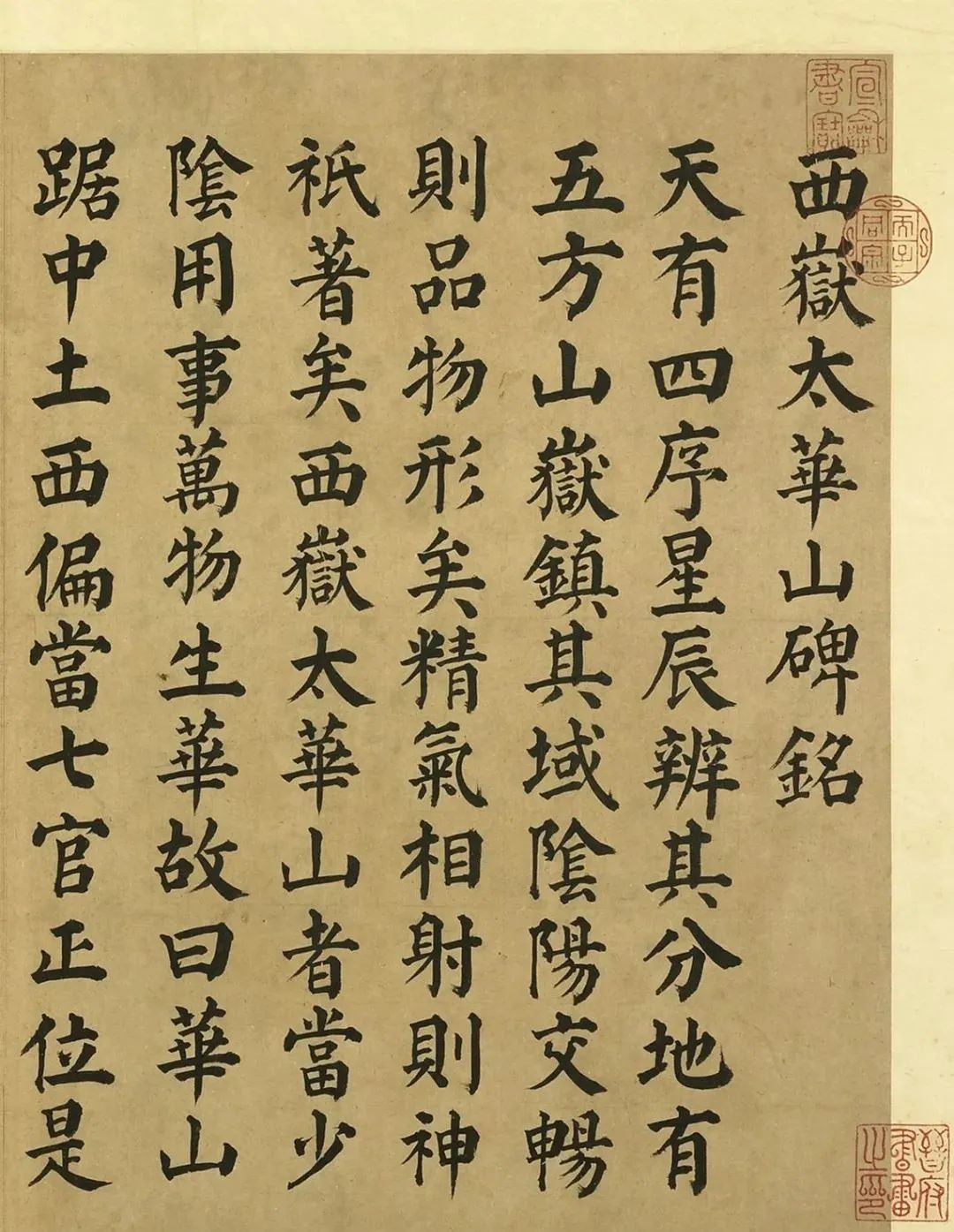

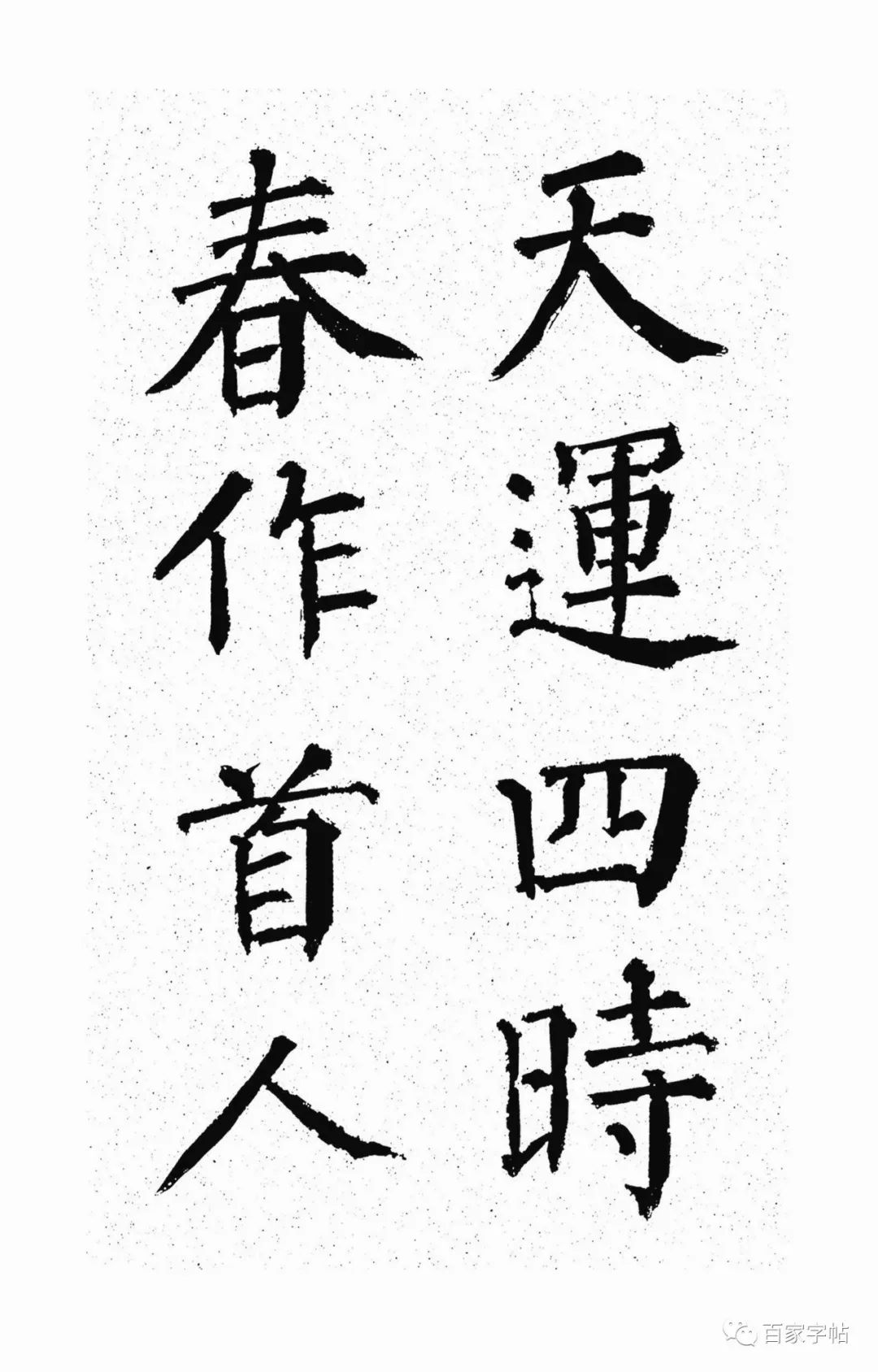

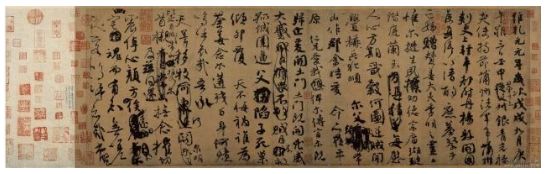

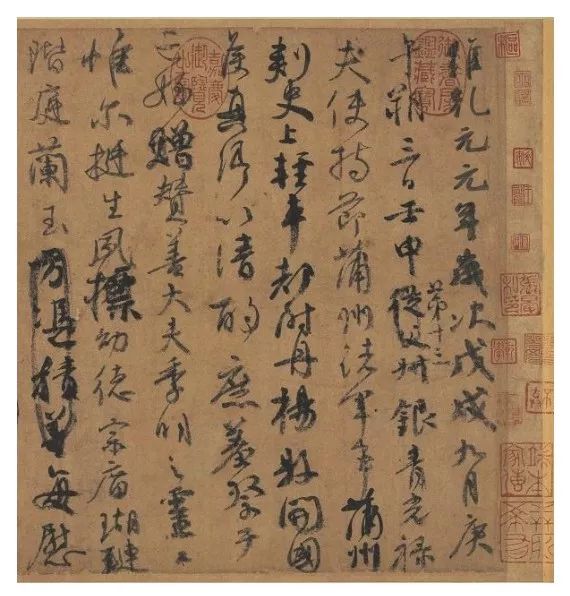

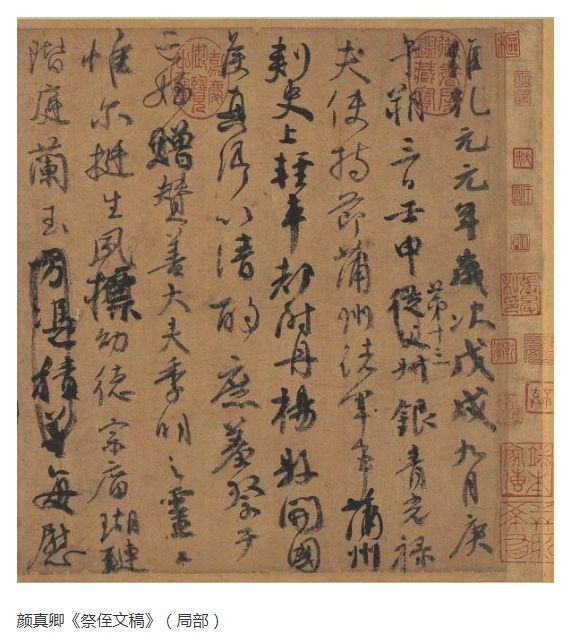

《祭侄文稿》全名《祭侄贈贊善大夫季明文》,是唐朝書法家顏真卿所書,后世譽為“在世顏書第一”、“天下行書第二”,與王羲之《蘭亭集序》、蘇軾《寒食帖》合稱“天下三大行書法帖”。

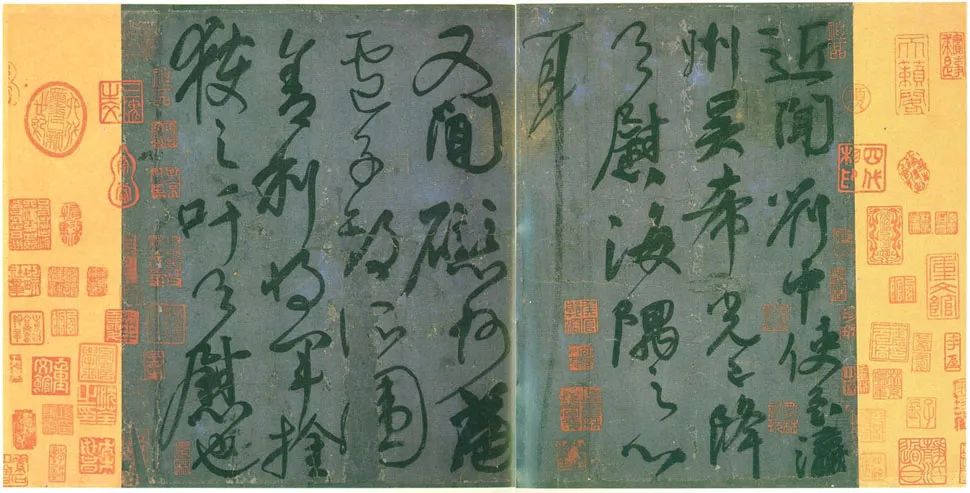

做第二總是默默無聞,《祭侄文稿》本身也一點都不漂亮,涂抹修改多,字形潦草,有些地方甚至寫到筆鋒里墨已經干了。看似粗制濫造,背后卻有一段可歌可泣的大唐傳奇,這個我們留個懸念,稍后再說。

(《祭侄文稿》局部圖)

此帖自誕生后命途多舛,輾轉多處,后來被送入清宮。因“九一八”事變,東三省淪陷,《祭侄文稿》被送到南京保管。1937年,日寇南下,《祭侄文稿》又落腳到四川避難。抗戰勝利后,國寶遷回南京。可未幾,內戰爆發。《祭侄文稿》等2972箱故宮文物被運到臺灣。

自古有云“紙壽千年絹五百”,《祭侄文稿》是紙本文物,距今已逾千年,能完好保存到現在,全賴歷代收藏家和博物館悉心呵護。

有“展一次傷一次”的現實

據臺灣地區《聯合報》報道,《祭侄文稿》和《自敘帖》都經“文資法”核定為“國寶”,等級比核定為“重要古物”的翠玉白菜還高。

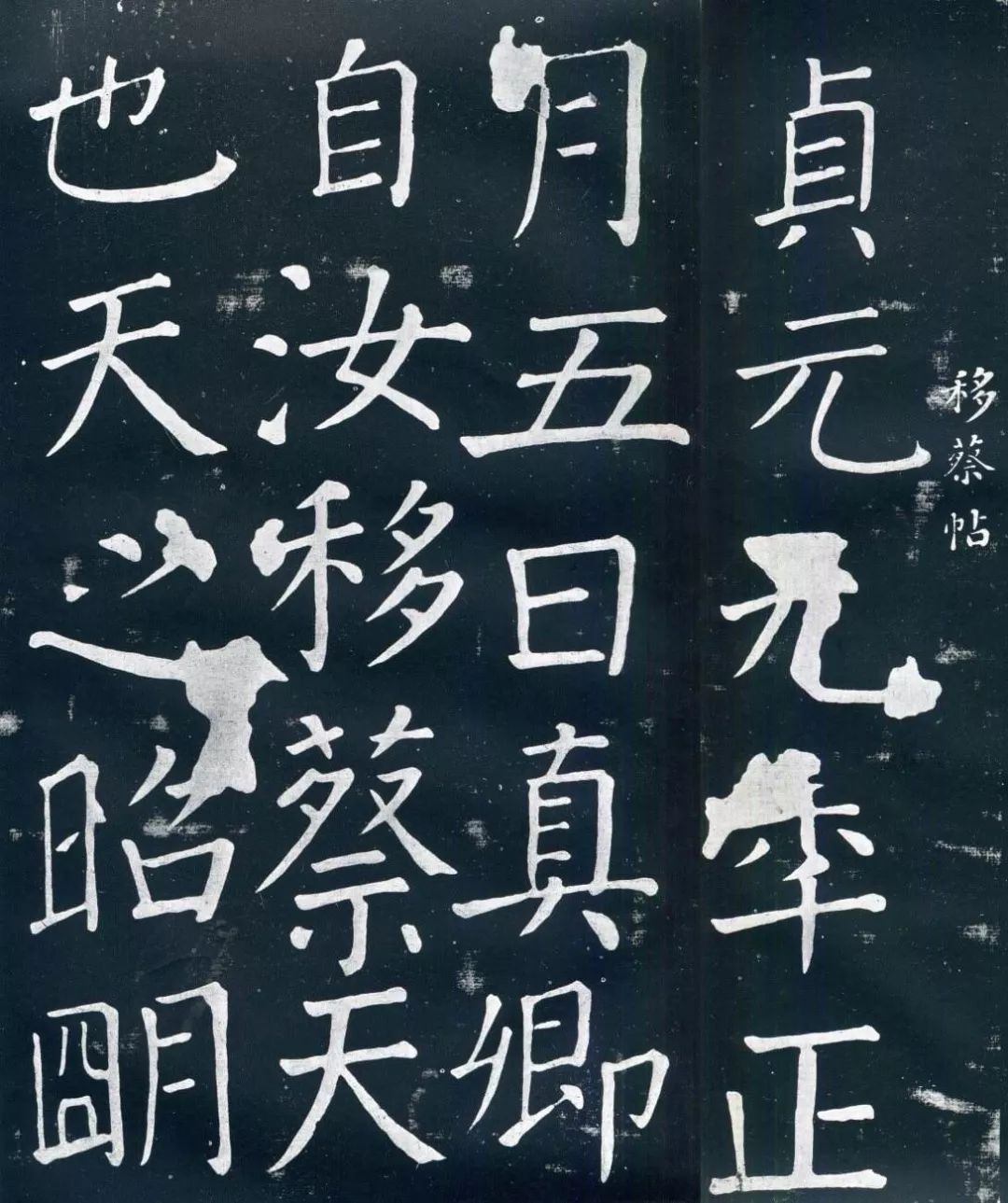

考慮到書畫的脆弱性,臺北故宮1984年起陸續精選出70件名作列為限展品,規定每次僅能展出42天,展后須休息三年以上,其中就包括《祭侄文稿》。《祭侄文稿》上次展出,還是在2008年。

有網友就指出:陽光的紫外線會讓紙本褪色發脆、塵埃蟲卵會讓紙本風化、水蒸氣更是不能沾,此番從臺北到東京,縱然鄭重無比地運輸,除非完全擱真空里,否則此帖必然受損。

因為展一次傷一次,所以你根本不可能見過或者聽過盧浮宮把《蒙娜麗莎的微笑》出借國外,連離開盧浮宮都不行的!

何況,日本損壞文物“前科”不少。

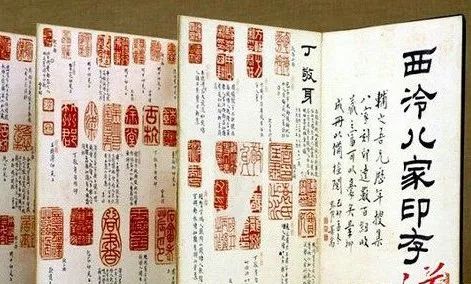

2011年,被稱為中國印學“圣經”、存世僅此一冊的《西泠八家印存》被借到日本展出,在賓館無故丟失,至今沒有音訊。

2014年,臺北故宮博物院把《寒食帖》借去日本,由于展出超時又遭受強光照射,造成了不可逆轉的傷害。

更在于這篇國寶所代表的“氣節”

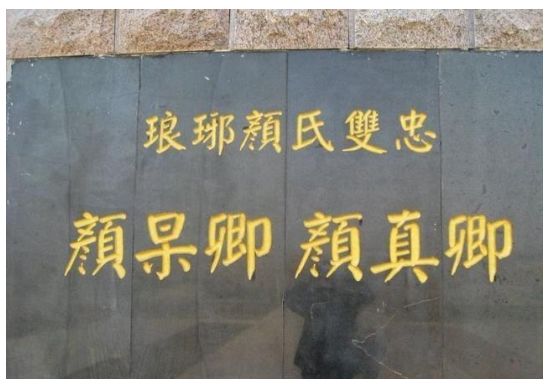

天寶十四年(公元755年)發生安史之亂,大唐兵敗如山倒。安祿山在整個華北幾乎都沒遇到像樣的抵抗,直到碰到顏杲卿及其子顏季明。顏杲卿便是顏真卿的堂兄,顏季明是顏真卿的侄兒。

顏杲卿父子鎮守常山(今石家莊正定縣),與安祿山展開激戰,可惜兵敗被俘,遭肢解而死,全家30余口被殺,幾乎滅門。

兩年后,顏真卿收復常山郡,找回侄兒顏季明部分尸骸。五十多歲的顏真卿,面對著親侄子的頭骨,強壓著憤怒和悲痛,寫下這篇祭文。

《祭侄文稿》敘述了一段國仇家恨的歷史,其字跡酣暢淋漓、一氣呵成,后世書法名家輩出,但臨其雖千百遍,也無法達到它的境界。

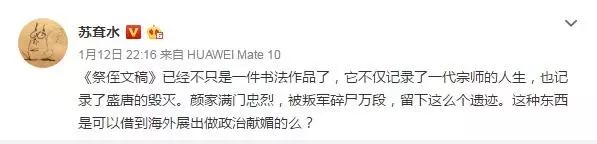

微博人文藝術大V@蘇耷水 的質疑很有代表性:“《祭侄文稿》已經不只是一件書法作品了,它不僅記錄了一代宗師的一生,也記錄了盛唐的毀滅。顏家滿門忠烈,被叛軍碎尸萬段,留下這么個遺跡。這種東西是可以借到海外展出做政治獻媚的嗎?”

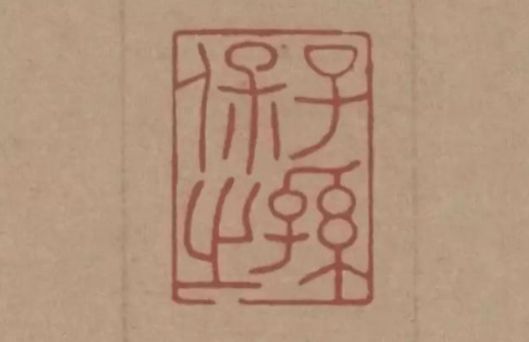

而且,非常諷刺的是,《祭侄文稿》上有一方印,印著“子孫保之”。

由于《祭侄文稿》的文物價值和所表達的情感,讓公眾對《祭侄文稿》赴日展出有所非議。更讓人質疑的是《祭侄文稿》、《自敘帖》這樣的重寶出境借展,是否合乎法定審核程序。

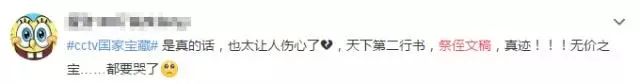

網友質疑:這種東西是可以借到海外展出做政治獻媚的嗎?

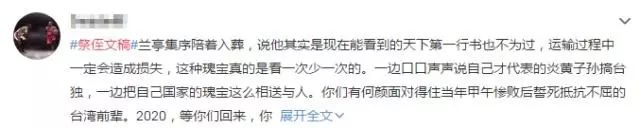

《祭侄文稿》出借一事一經曝出,立刻在網絡上炸開了鍋,民眾聲音幾乎是一邊倒的“氣憤”、“惋惜”。

微博人文藝術大V@蘇耷水質疑道,“《祭侄文稿》已經不只是一件書法作品了,它不僅記錄了一代宗師的一生,也記錄了盛唐的毀滅。顏家滿門忠烈,被叛軍碎尸萬段,留下這么個遺跡。這種東西是可以借到海外展出做政治獻媚的嗎?”

即使在臺灣,顏真卿《祭姪文稿》和懷素《自敘帖》也已10年沒展出。《祭侄文稿》上次展出是在2008年“晉唐書法展”,海外展則是1997年在美國華盛頓國家美術館展出。島內網民為此“哀嚎”:“故宮對日本真的太大方了”,在臺灣都看不到,為何突然送到日本展出,而且連個公開說明會都沒有?

總結起來就是: 真希望,能在家門口看展覽!

而不是,跑到別人家門口,看自己家的寶貝!