大小:

下載:967次

分類:書法字帖

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯留言#中華歷代名家臨《蘭亭序》簡介

東晉永和九年( 公元353年 )三月三日,王羲之和居住在山陰的一些文人來到蘭亭舉行“修禊”之典,大家即興寫下了許多詩篇。《蘭亭序》就是王羲之為這個詩集寫的序文手稿。序文受當(dāng)時南方士族階層信奉的老莊思想影響頗深,在文學(xué)史上占有一定的地位。全文共二十八行,三百二十四字,章法、結(jié)構(gòu)、筆法都很完美。王羲之的行書在當(dāng)時獨(dú)樹一幟,后人評道“右軍字體,古法一變。其雄秀之氣,出于天然,故古今以為師法”。歷代書家都推《蘭亭序》為“天下第一行書”。

關(guān)于《蘭亭序》,世間流傳著形形色色的趣聞逸事。據(jù)說當(dāng)時王羲之寫完之后,對自己這件作品非常滿意,曾重寫幾篇,都達(dá)不到這種境界,于是就把它作為傳家至寶留給子孫。后來落入唐太宗手中,此中又有唐太宗派“蕭翼計(jì)賺蘭亭”的傳說……唐太宗對王羲之書法推崇備至,敕令侍臣趙模、馮承素等人精心復(fù)制一些摹本。他喜歡將這些摹本或石刻摹拓本賜給一些皇族和寵臣,因此當(dāng)時這種“下真跡一等”的摹本亦“洛陽紙貴”。此外,還有歐陽詢、褚遂良、虞世南等名手的臨本傳世,而原跡,據(jù)說在唐太宗死時作為殉葬品永絕于世。

今天所謂的《蘭亭序》,除了幾種唐摹本外,石刻拓本也極為珍貴。最富有傳奇色彩的要數(shù)《宋拓定武蘭亭序》。不管是摹本,還是拓本,都對研究王羲之有相當(dāng)?shù)恼f服力,同時又是研究歷代書法的極其珍貴的資料。在中國書法典籍中有關(guān)《蘭亭序》的資料比比皆是,不勝枚舉。

《蘭亭序》是否為王羲之所書,歷來也有很多爭議,上世紀(jì)六十年代曾引發(fā)過相當(dāng)激烈的爭論。

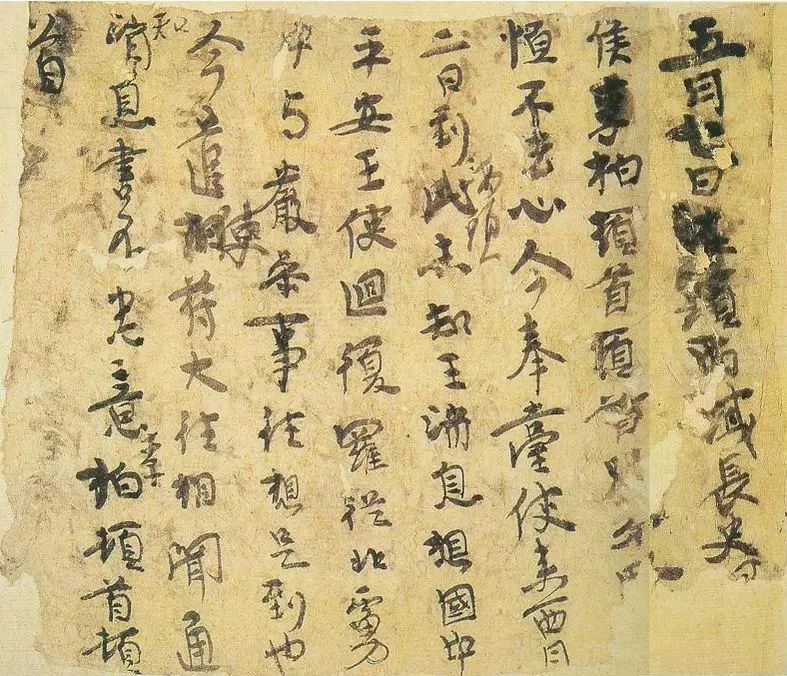

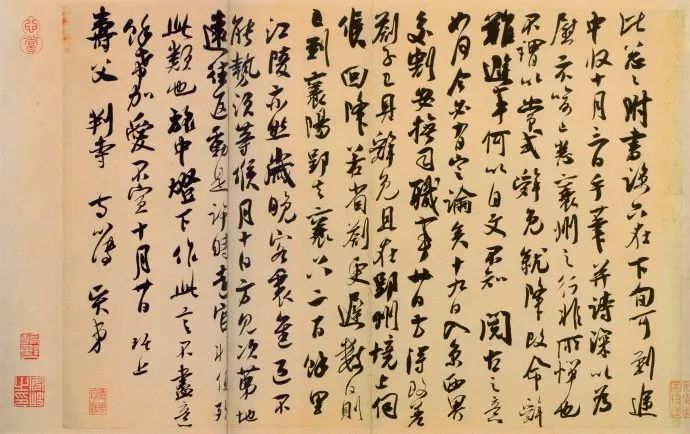

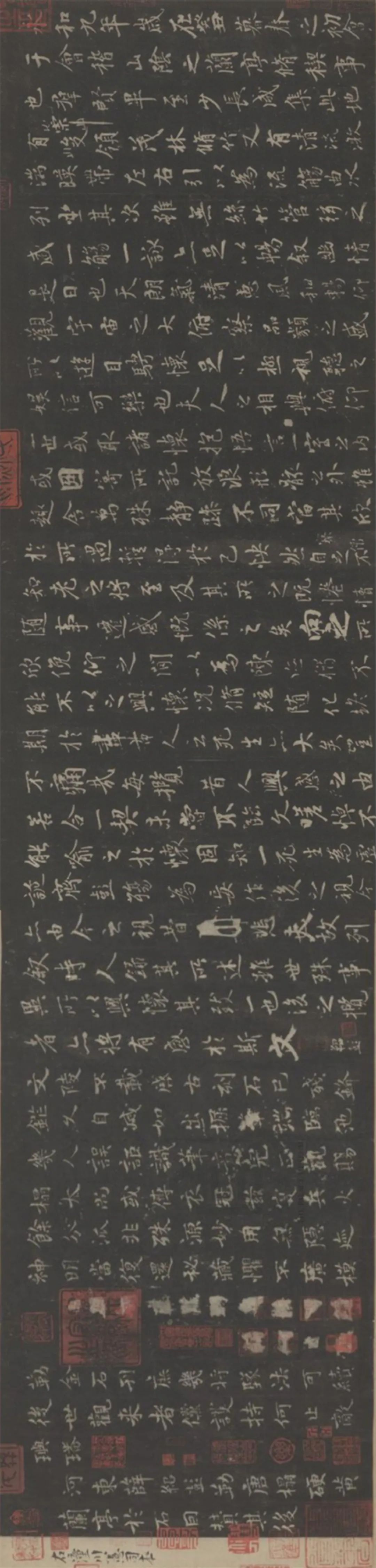

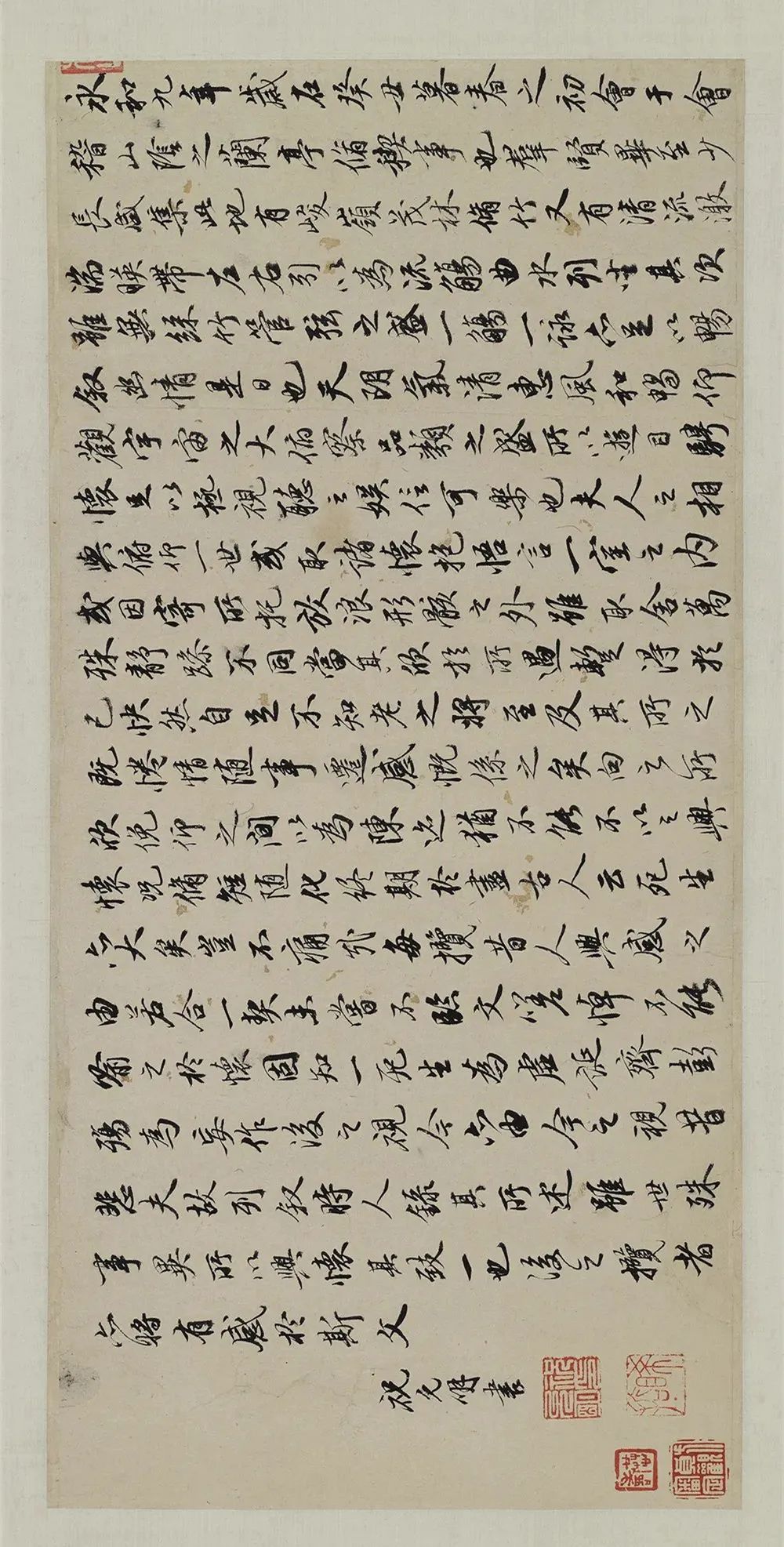

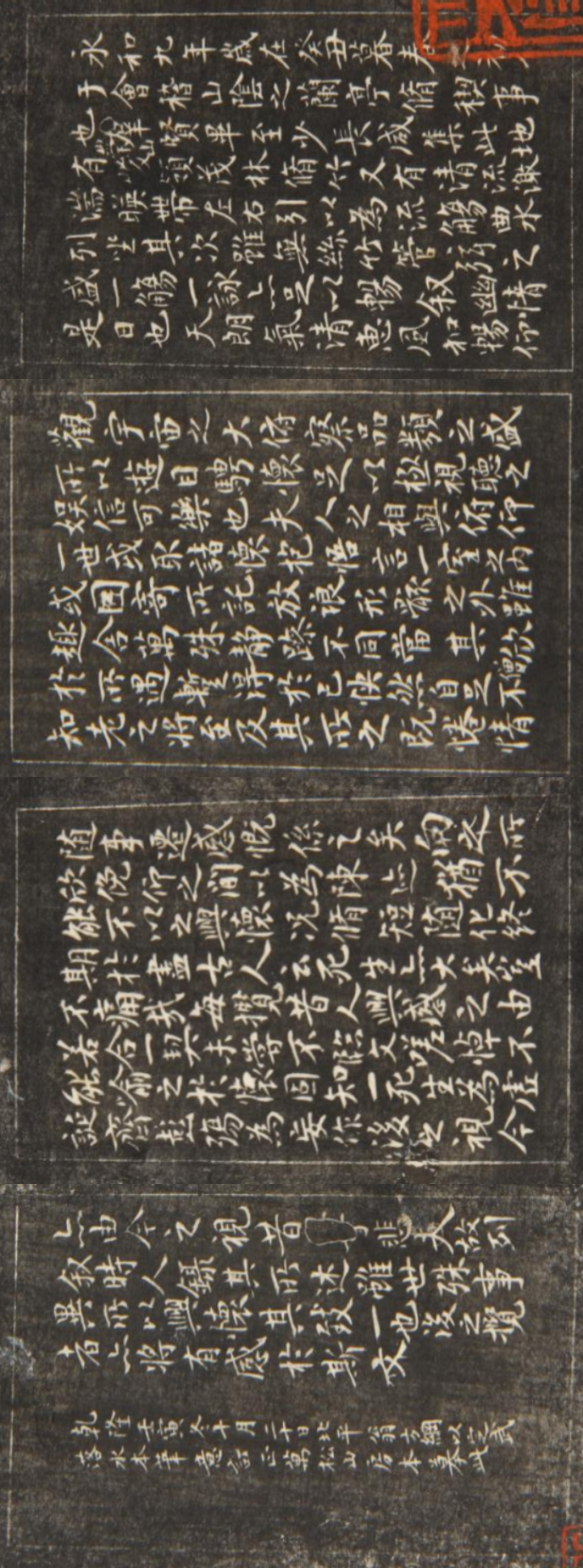

馮承素摹《蘭亭序》

《馮摹蘭亭序》卷,縱24.5cm,橫69.9cm。北京故宮博物院藏

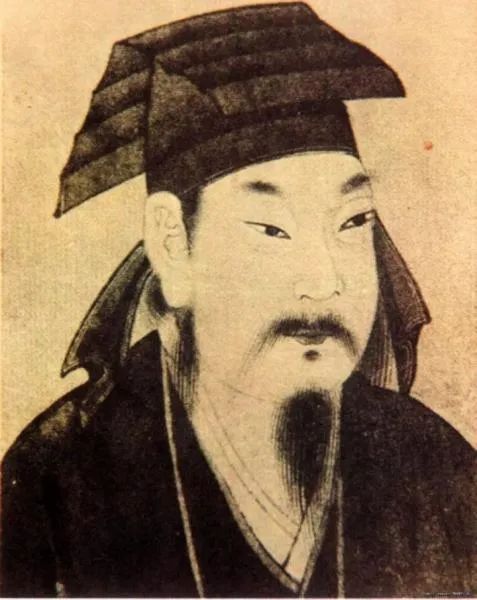

馮承素,唐代書法家。貞觀(627-649)時任內(nèi)府供奉挧書人,直弘文館。貞觀十三年,內(nèi)出《樂毅論》真跡令承素模寫,賜長孫無忌、房玄齡、高士廉、戾君集、魏徵、楊師道等六人。并筆勢精妙,備諸楷則。傳世王羲之《蘭亭序》摹本(神龍本)自元代郭天錫后,一般衍稱為馮承素手摹本。帖中破鋒、斷筆、結(jié)字、行墨,均精微入神。

此卷前紙13行,行距較松,后紙15行,行距趨緊,然前后左右映帶,攲斜疏密,錯落有致,通篇打成一片,優(yōu)于其它摹本。用筆俯仰反復(fù),筆鋒尖端銳利,時出賊毫、叉筆,既保留了照原跡勾摹的痕跡,又顯露出自由臨寫的特點(diǎn),摹臨結(jié)合,顯得自然生動,并具一定的“存真”的優(yōu)點(diǎn),在傳世摹本中最稱精美,體現(xiàn)了王羲之書法遒媚多姿、神清骨秀的藝術(shù)風(fēng)神,為接近原跡的唐摹本。

據(jù)考,卷首“神龍”半印小璽并非唐中宗內(nèi)府鈐印,而是后人所添,定馮承素摹也不可信,但仍是唐以來流傳有緒的古摹本。

本卷前隔水有“唐摹蘭亭”四字標(biāo)題,引首乾隆題“晉唐心印”四字。后紙有宋至明20家題跋、觀款,鈐鑒藏印180余方。其流傳經(jīng)過,根據(jù)各題跋、印記和記載,大致如下:南宋高宗、理宗內(nèi)府、駙馬都尉楊鎮(zhèn),元郭天錫,明內(nèi)府、王濟(jì)、項(xiàng)元汴,清陳定、季寓庸、乾隆內(nèi)府。歷代著錄有:明汪砢玉《珊瑚網(wǎng)書錄》、吳其貞《書畫記》,清卞永譽(yù)《式古堂書畫匯考·書考》、顧復(fù)《平生壯觀》、吳升《大觀錄》、阮元《石渠隨筆》、《石渠寶笈·續(xù)編》等書。刻入“蘭亭八柱”,列第三。

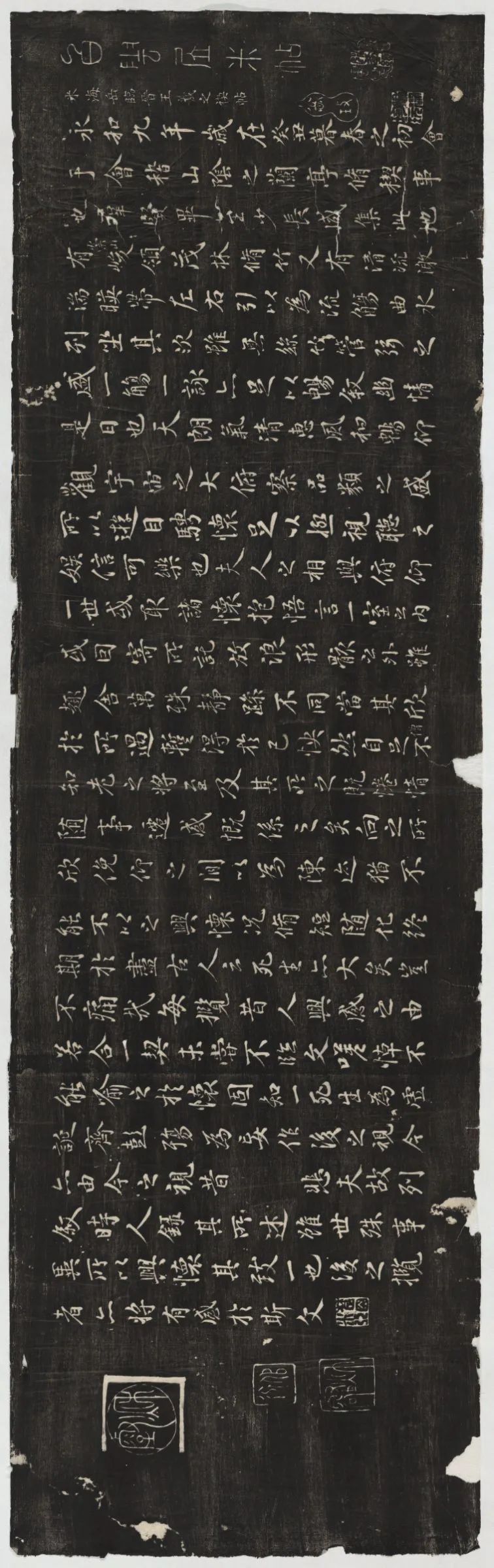

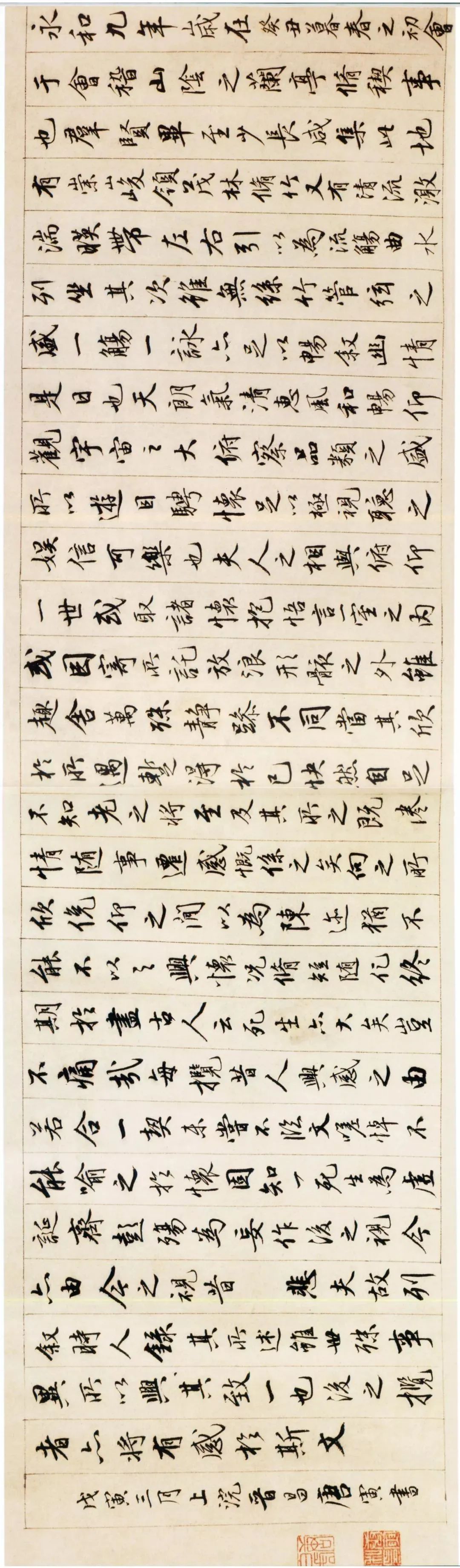

虞世南臨《蘭亭序》

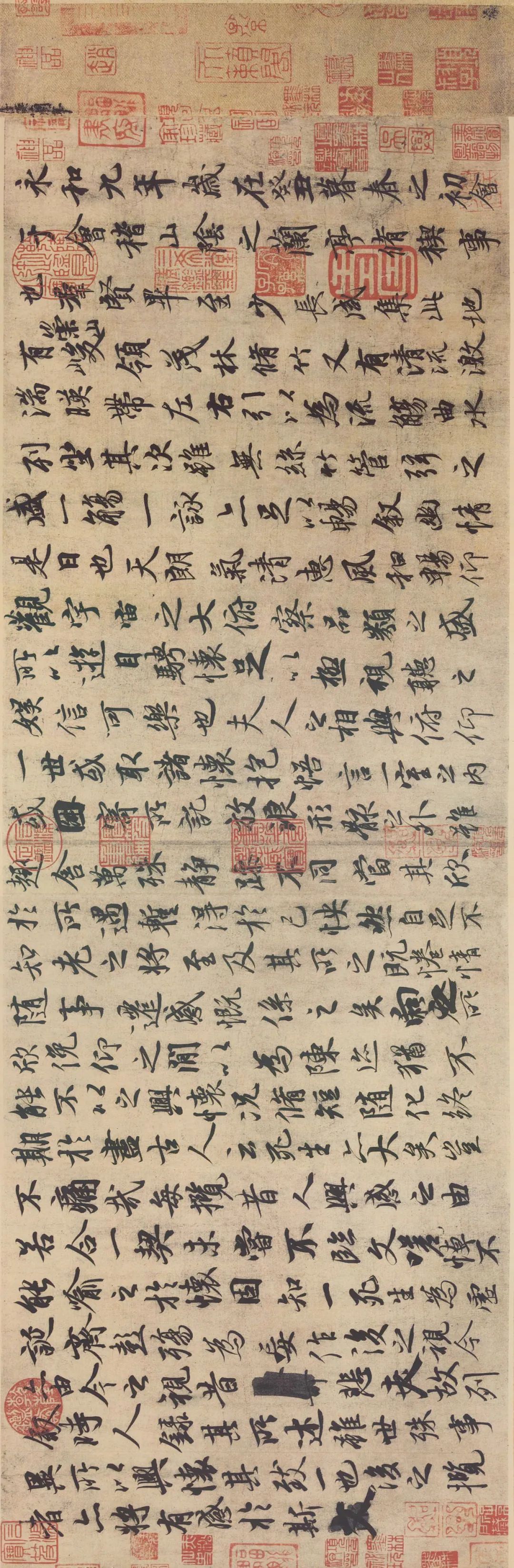

《虞摹蘭亭序》卷,虞世南摹,縱24.8cm,橫57.7cm。

此本質(zhì)地為白麻紙,系唐代物,一些字有明顯勾筆痕跡,當(dāng)屬唐人勾摹本。此卷直至明代,一直被認(rèn)為是褚遂良摹本,后董其昌在題跋中認(rèn)為“似永興(虞世南)所臨”,后世就改稱為虞世南摹本,清代梁清標(biāo)還在卷首題簽“唐虞世南臨禊帖”。因卷中有元代天歷內(nèi)府藏印,故亦稱“天歷本”。

此卷用兩紙拼接,各14行,排列較松勻,近石刻“定武本”。但點(diǎn)畫與褚遂良摹本相近,點(diǎn)畫較圓轉(zhuǎn),少銳利筆鋒。勾描的墨色清淡,氣息古穆。據(jù)考證,此本當(dāng)為唐代輾轉(zhuǎn)翻摹之古本。

卷中共有宋、明、清諸家題跋、觀款17則,鈐印104方,另有半印5方。其中前拼紙上所鈐元內(nèi)府“天曆之寶”朱文印、后拼紙下所題小楷“臣張金界奴上進(jìn)”一行,均真。后隔水所鈐宋內(nèi)府印,以及第一尾紙上宋代魏昌、楊益題名和明初宋濂跋均系后配。以后接紙上的明人題跋、觀款,均真。

此卷歷經(jīng)南宋高宗內(nèi)府、元天歷內(nèi)府、明楊士述、吳治、董其昌、茅止生、楊宛、馮銓,清梁清標(biāo)、安岐、乾隆內(nèi)府等處收藏。曾著錄于明董其昌《畫禪室隨筆》、張丑《真跡日錄》、《南陽法書表》、汪砢玉《珊瑚網(wǎng)書錄》,清吳升《大觀錄》、安岐《墨綠匯觀》、阮元《石渠隨筆》及《石渠寶笈·續(xù)編》等書。清代刻入“蘭亭八柱”,列為第一。

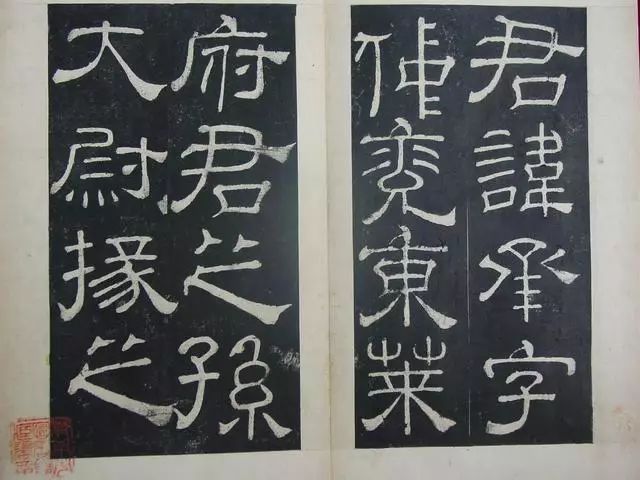

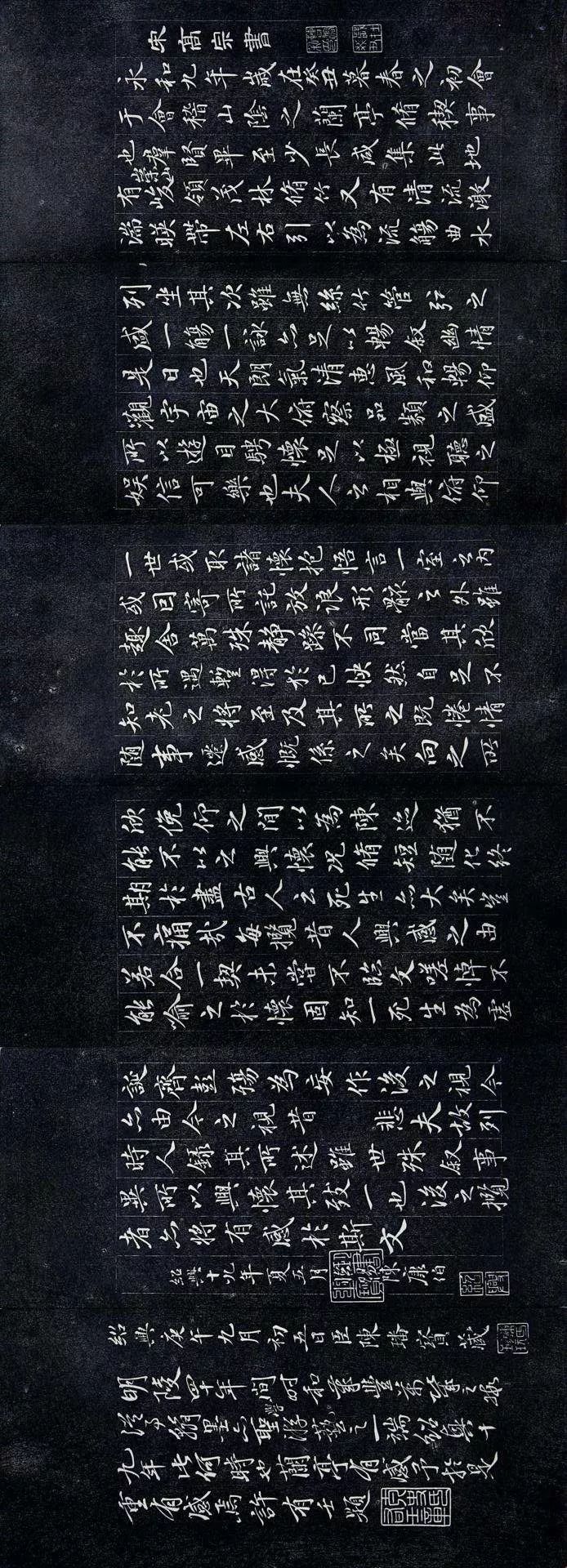

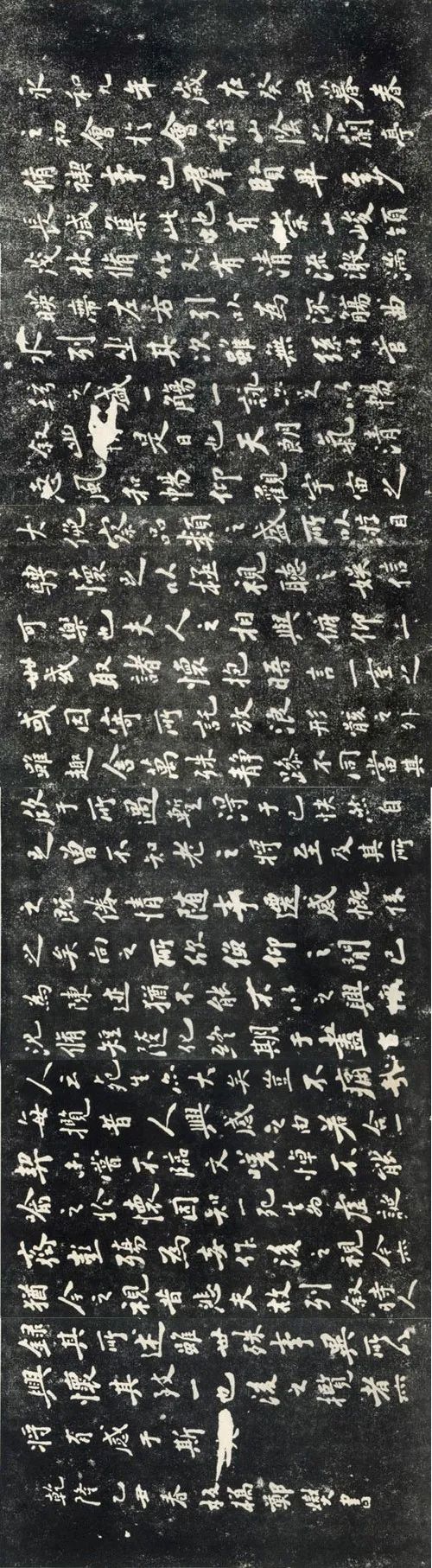

歐陽詢臨《蘭亭序》

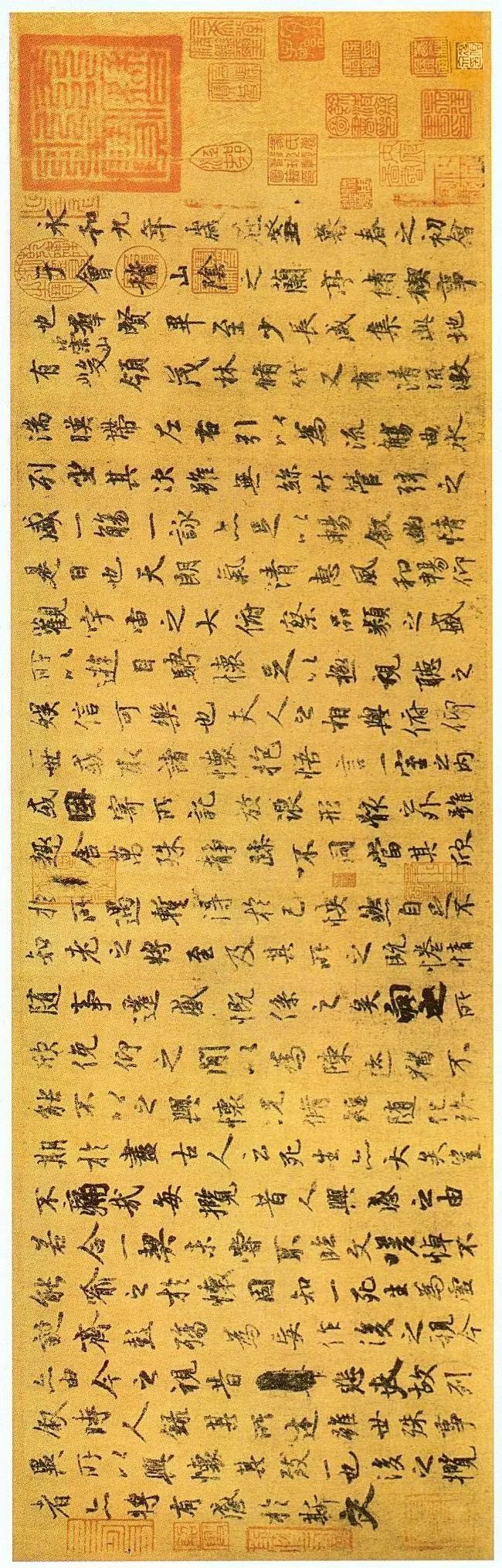

歐陽詢《摹蘭亭序》定武本,是唐代大書法家歐陽詢的臨本,于北宋宣和年間勾勒上石,因于北宋慶歷年間發(fā)現(xiàn)于河北定武而得名。定武原石久佚僅有拓本傳世,此本為原石拓本,是定武蘭亭刻本中最珍貴的版本。

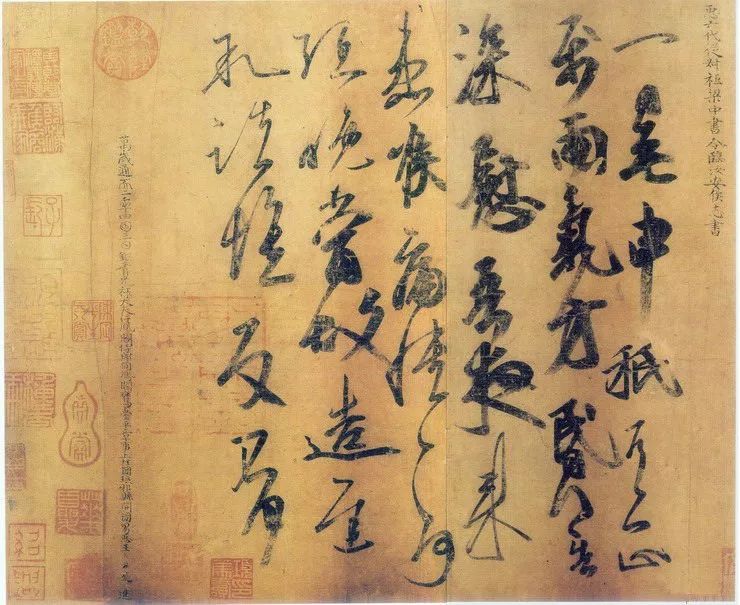

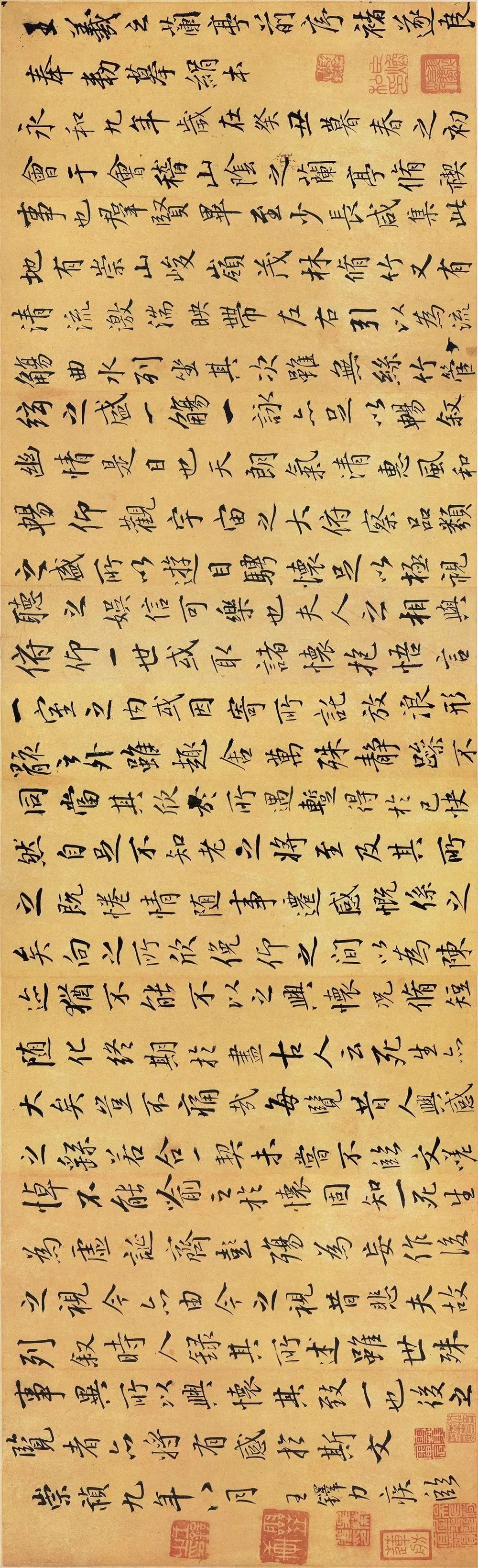

(傳)褚遂良摹《蘭亭序》

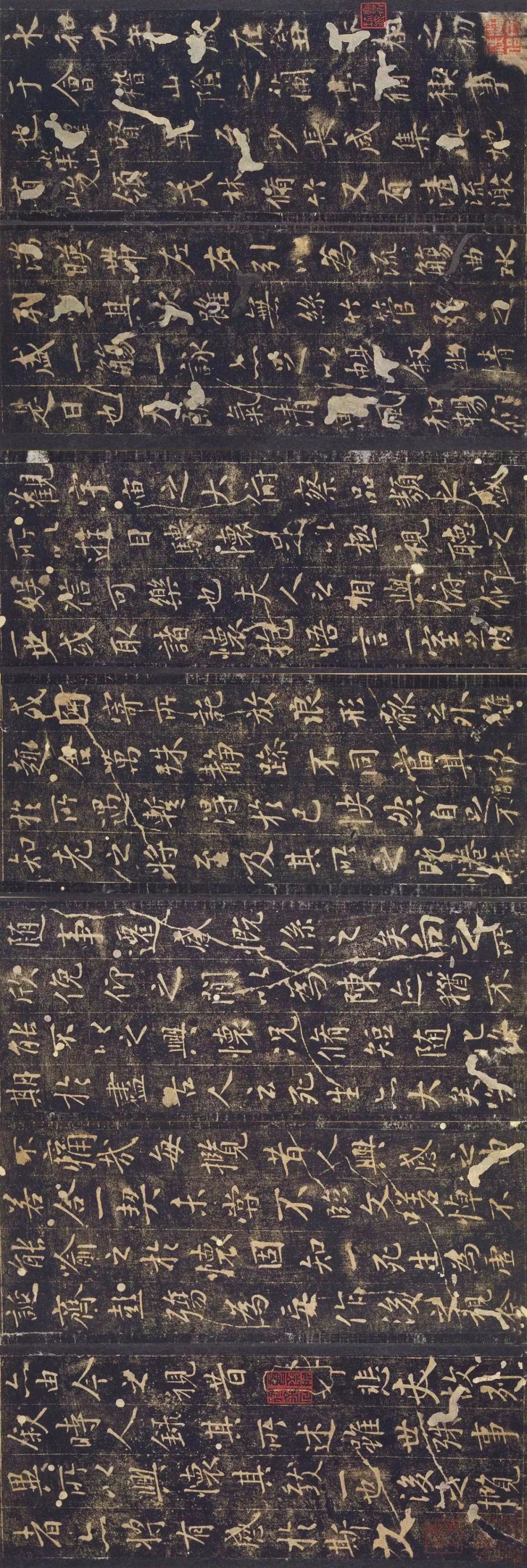

(傳)褚遂良《臨蘭亭序》,縱24厘米,橫88.5厘米。

此卷舊傳為褚遂良所摹,故卷前項(xiàng)元汴標(biāo)題“褚摹王羲之蘭亭帖”,簡稱為“褚摹蘭亭”,實(shí)未必確切。全卷有宋、元、明諸家題跋或觀款,以及鑒藏印記215方,又半印4方。其中“滕中”等2方北宋印和南宋紹興內(nèi)府“紹興”、“內(nèi)府印”、“睿思東閣”等7方印屬真,第一后紙上米芾詩題及7方鈐印亦真。因知此卷當(dāng)為北宋米芾前臨摹本。但作品質(zhì)地屬楮皮紙,是宋以后方普遍使用的紙質(zhì),或可證此為北宋摹本。全卷由兩幅紙拼接,前紙19行,后紙9行,行款排列較松勻,以臨寫為主,輔以勾描,因此書寫較為流暢,亦具一定功力。

此卷流傳鑒藏經(jīng)過大致為:北宋滕中、南宋紹興內(nèi)府、元趙孟頫、明浦江鄭氏、項(xiàng)元汴、清卞永譽(yù)、乾隆內(nèi)府。曾著錄于清顧復(fù)《平生壯觀》、卞永譽(yù)《式古堂書畫匯考》、吳升《大觀錄》、安岐《墨緣匯觀》、清內(nèi)府《石渠寶笈·續(xù)編》、阮元《石渠隨筆》等書,并刻入《蘭亭八柱帖》。

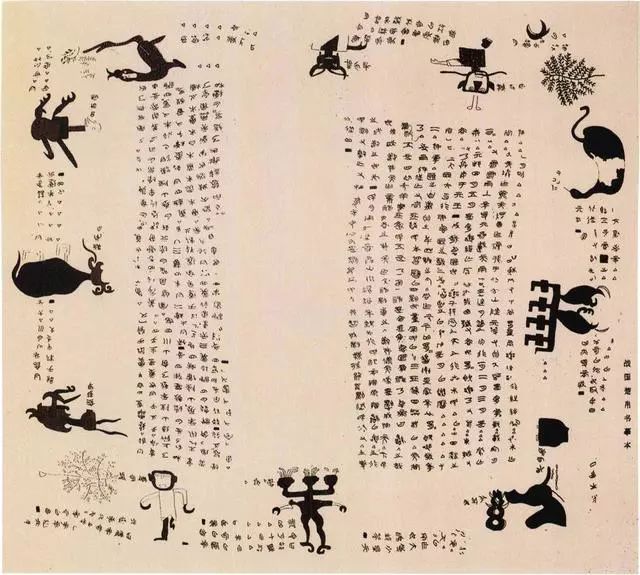

薛紹彭臨《蘭亭序》

《宋拓薛紹彭重摹蘭亭》卷,墨紙縱25.5厘米,橫105.5厘米。

此帖為游相收藏蘭亭百種之一:淡藍(lán)色隔水裝,有游似題:“右潼川憲司本”。鈐有“晉府書畫之印”、“敬德堂圖書印”、“子子孫孫永寶用”、“晉府圖書”、“趙氏孟林”、“弘毅堂”等印。

此帖為宋代薛紹彭重摹唐搨硬黃蘭亭。蘭亭下刻“紹彭”二字及薛紹彭刻跋一段:“文陵不載啟,古刻石已殘。鋒铓久自滅,如出拙筆端。臨池幾人誤,詎識筆意完。正觀賜拓本,尚或傳衣冠。茲寔兵火馀,分派非殊源。妙用無隱跡,神明當(dāng)復(fù)還。秘藏懼不廣,模勒金石刊。庶幾將墜法,可續(xù)后世觀。來者倘護(hù)持,何止敵璵璠。河?xùn)|薛紹彭勒唐搨硬黃蘭亭于右因贊其后”。

此刻本流傳甚稀。有周壽昌題跋:“此宋薛道祖摹刻唐硬黃本禊帖……”及煦初題跋。并鈐“樂毅珍藏”、“北平樂氏珍藏”、“大興樂氏考藏金石書畫之記”、“樂守勳印”、“鐵如意館”、“樂小民印”、“海瑞門下”、“玉牒崇恩”、“項(xiàng)墨林父秘笈之印”、“鍊雪鑒定”、“安氏儀周書畫之章”、“朝鮮人”、“安岐之印”、“伯榮審定”、“銘心絕品神物護(hù)持語鈴珍玩得者寶之”等印。

米芾臨《蘭亭序》

趙構(gòu)臨《蘭亭序》

關(guān)注公眾號:古董圈

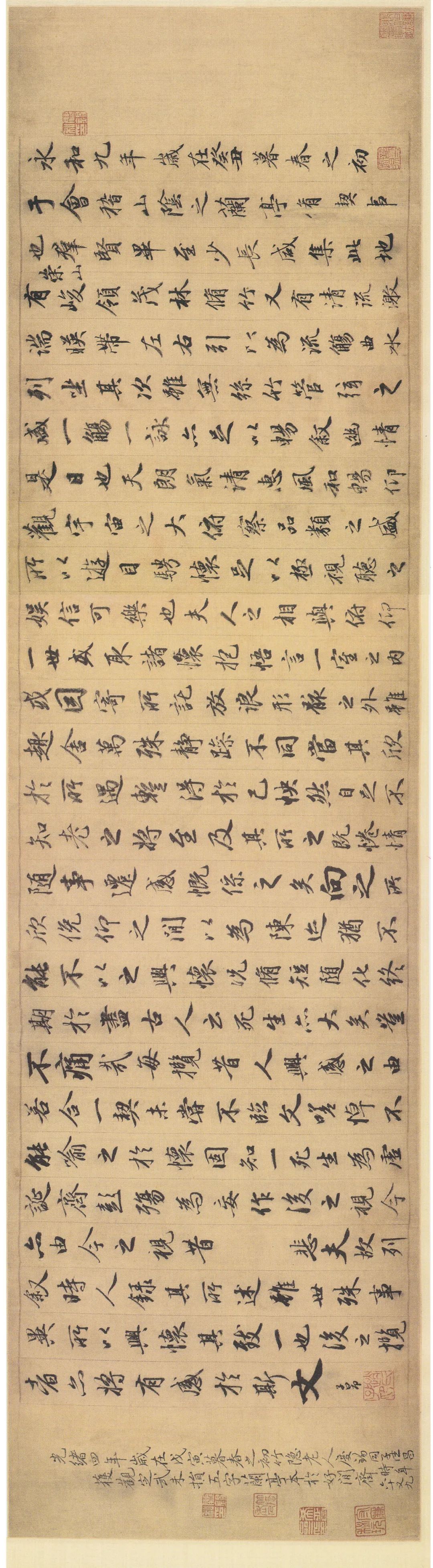

趙孟頫臨《蘭亭序》

趙孟頫《臨蘭亭序》絹本行書27.4×102cm 北京故宮博物院藏

此卷原在趙孟頫“定武蘭亭”十六跋后,之后被人分割,另裝在南宋翻刻蘭亭拓本后面。趙孟頫一生對《蘭亭序》極為推重,曾反復(fù)臨寫,此件是其晚年所臨,筆法精良。加之此卷前面有南宋翻刻定武《蘭亭序》拓本,以及前后尤袤、王厚之、張翥、王蒙等宋元名家題跋,更為珍貴。本幅另有清代慶錫題跋一段。

俞和臨《蘭亭序》

俞和《臨定武蘭亭》,26.7×83.7cm。北京故宮博物院藏

俞和是臨摹的高手,能達(dá)到亂真的地步,桑悅評:“紫芝所書,深得松雪筆意,而圭角稍露,比之松雪正如獻(xiàn)之之于羲之也”。此臨《定武蘭亭》為其精妙之作。

祝允明臨《蘭亭序》

祝允明臨《蘭亭序》,紙本縱26.7厘米,橫416厘米,遼寧省博物館藏。

唐寅臨《蘭亭序》

唐寅《臨蘭亭序卷》,29.6×84.6cm,遼寧省博物館藏。

文徵明臨《蘭亭序》

明嘉靖二十一年(1542年),文徵明臨《蘭亭序》,縱24.2厘米,橫60.1厘米。北京故宮博物院藏

董其昌臨《蘭亭序》

董其昌臨《蘭亭序》,縱24.7厘米,橫191厘米。北京故宮博物院藏

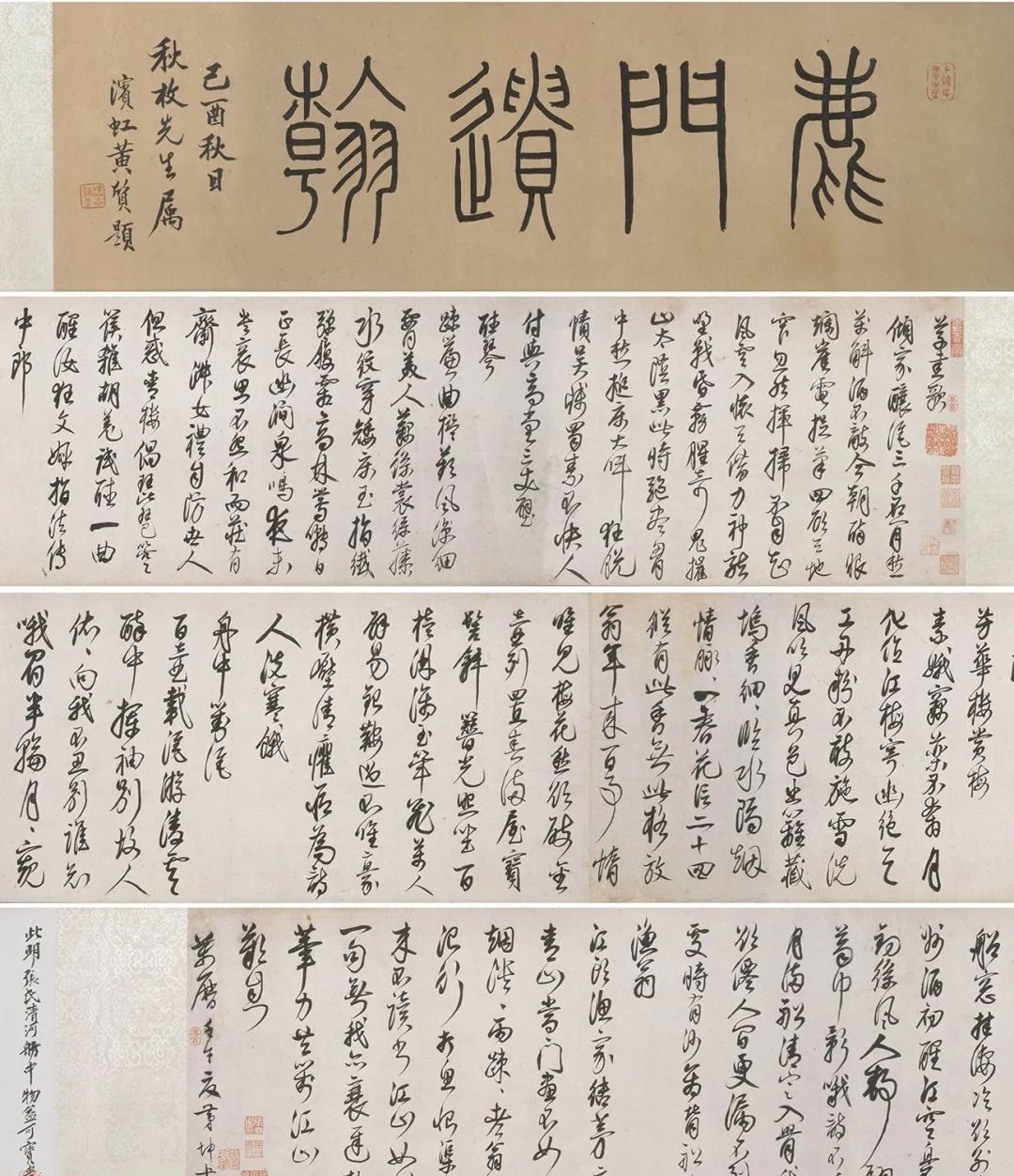

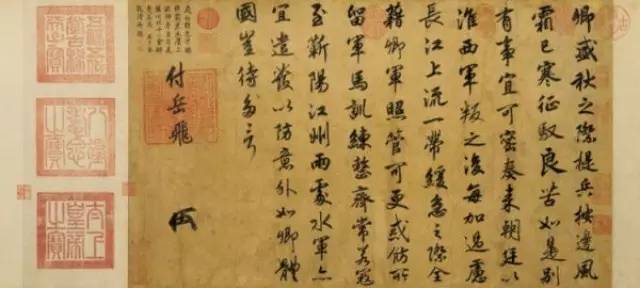

王鐸臨《褚本蘭亭序》

王鐸臨《褚本蘭亭序》卷

王鐸臨《褚本蘭亭序》卷,寫于崇禎九年(1636),原帖為清代潘正煒?biāo)钟校┯衅涫詹赜。骸秆┙秾彾ā!蛊渲鳌堵犛陿菚嬘洝分幸嘤杏涊d。在潘之后為吳榮光所有,并將王鐸臨本與褚摹臨本之舊拓本合為一卷,并寫上附臨本字樣。

鄭板橋臨《蘭亭序》

關(guān)注公眾號:古董圈

鄭板橋臨《蘭亭序》拓本

翁方綱臨《蘭亭序》

清拓翁方綱縮臨定武蘭亭,墨紙半開縱7.3厘米,橫4.8厘米。北京故宮博物院藏