大小:

下載:790次

分類:書法字帖

手機掃碼免費下載

糾錯留言#龔賢行書手卷《自書詩十二首》簡介

其中,龔賢是彼時金陵“文人圈”的極重要成員,繪事精湛,其畫自董其昌而上遡沈周及董、巨、范寬諸家,復得江南山水之蒙養,自辟蹊徑,超越“四王”,比肩“四僧”,幾可視為“金陵畫派”主盟。

其亦是這批“遺民”的核心人物,不仕新朝,飽有氣節,享譽甚高。因此,其“一字一句,一筆一墨”,都是這一社會變革時期頂級文人的縮影,皆彌足珍貴。

不過,目前關于龔賢的研究,以繪畫居多,其詩文、書法則因傳世鮮少,未能深入。尤是其晚年寓居南京時,所作“金陵詩”,更是幾乎散佚殆盡,長久以來學界亦“難為無米之炊”,無法探析并還原完整的龔賢形象。

▼

Lot 937

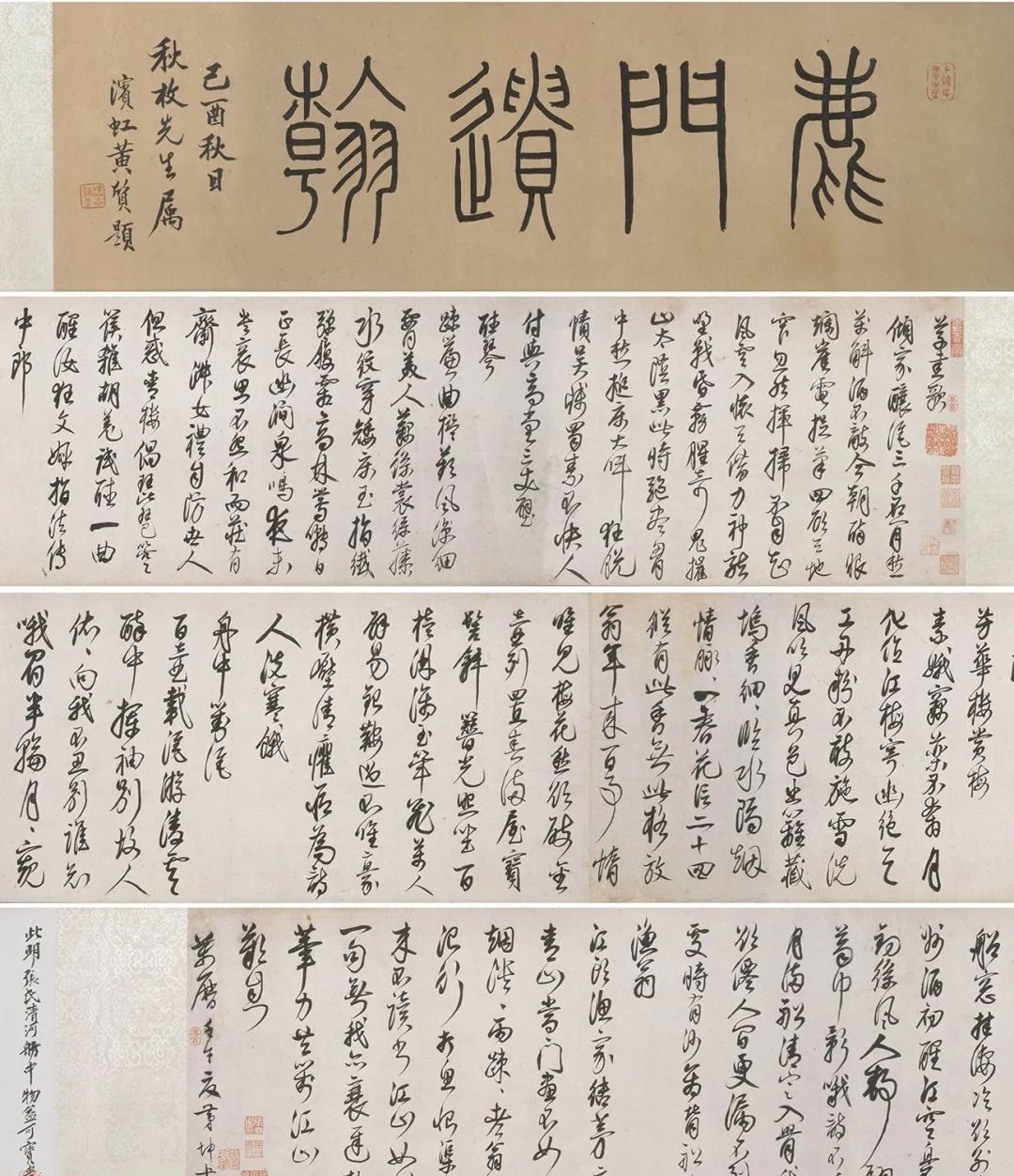

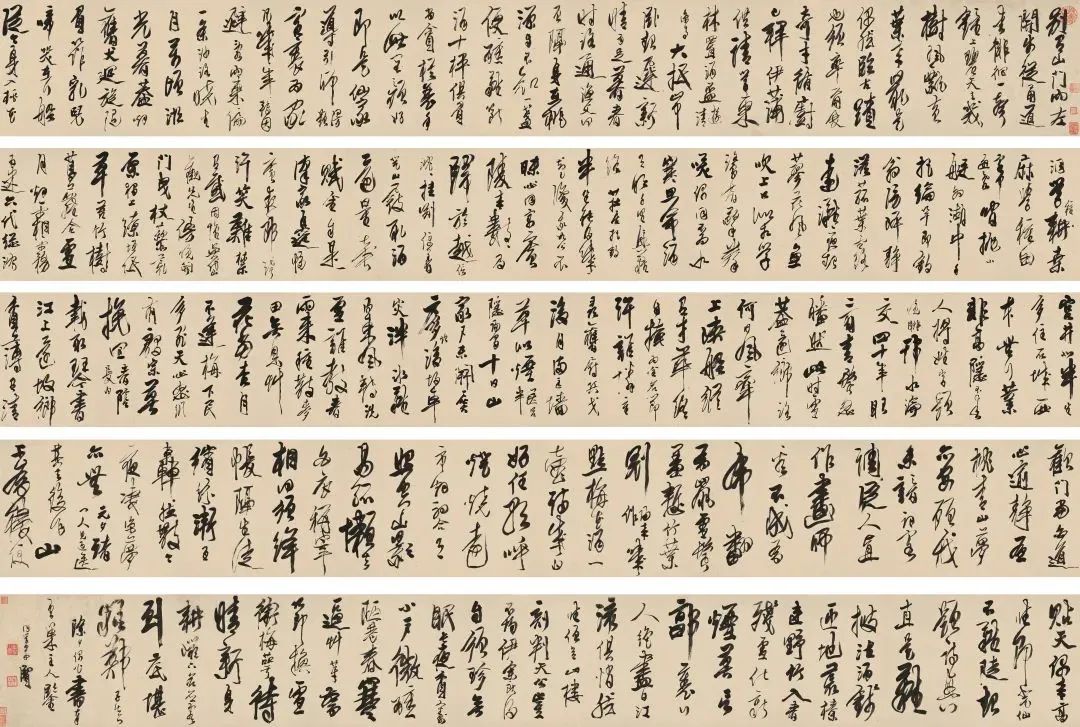

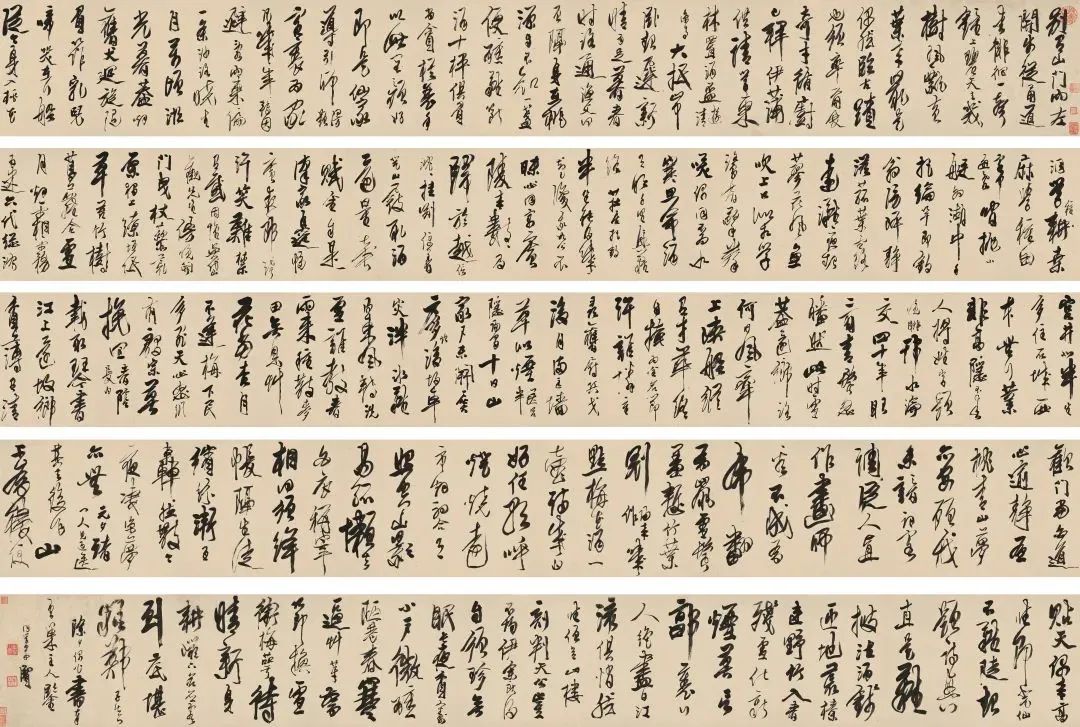

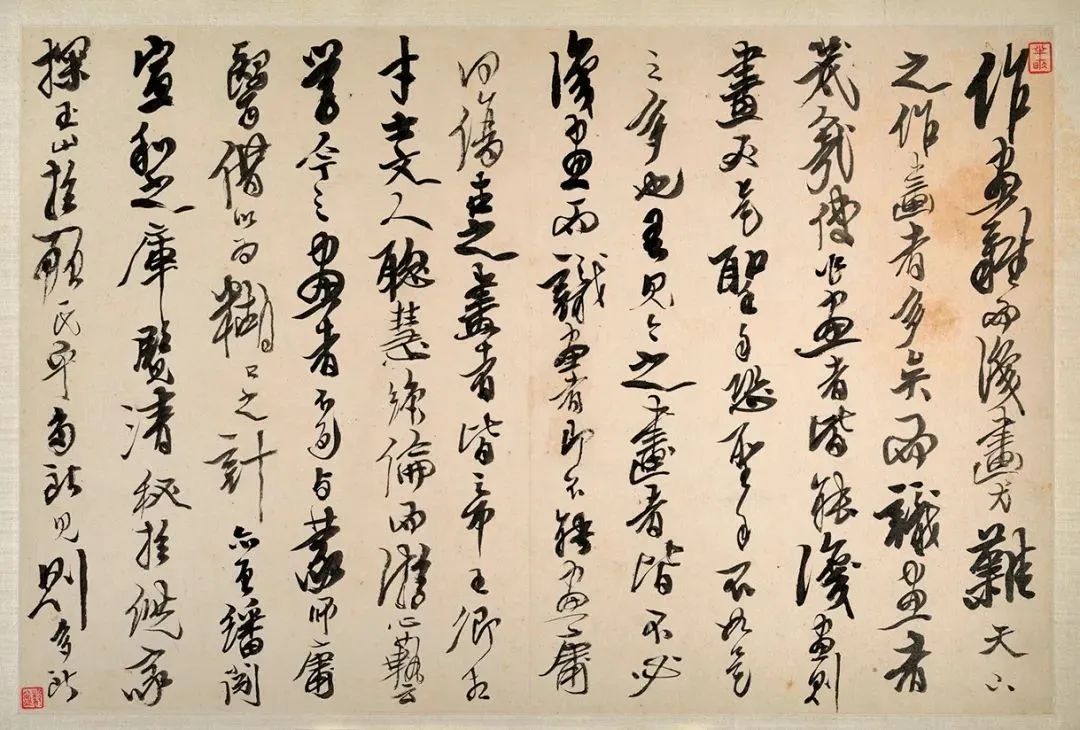

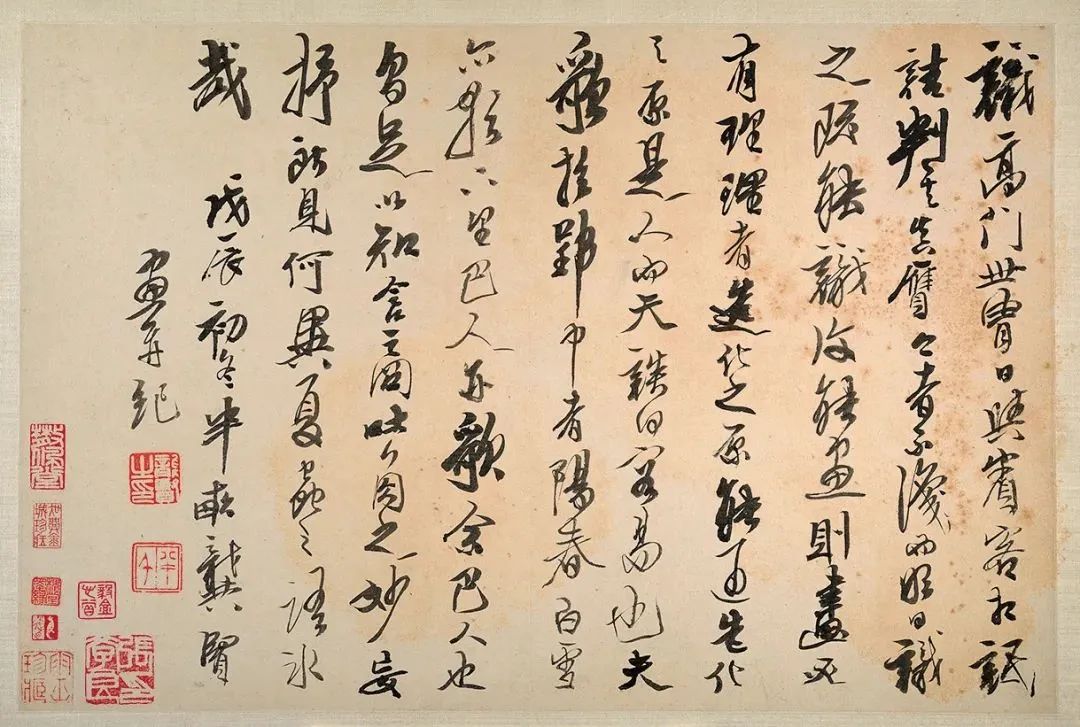

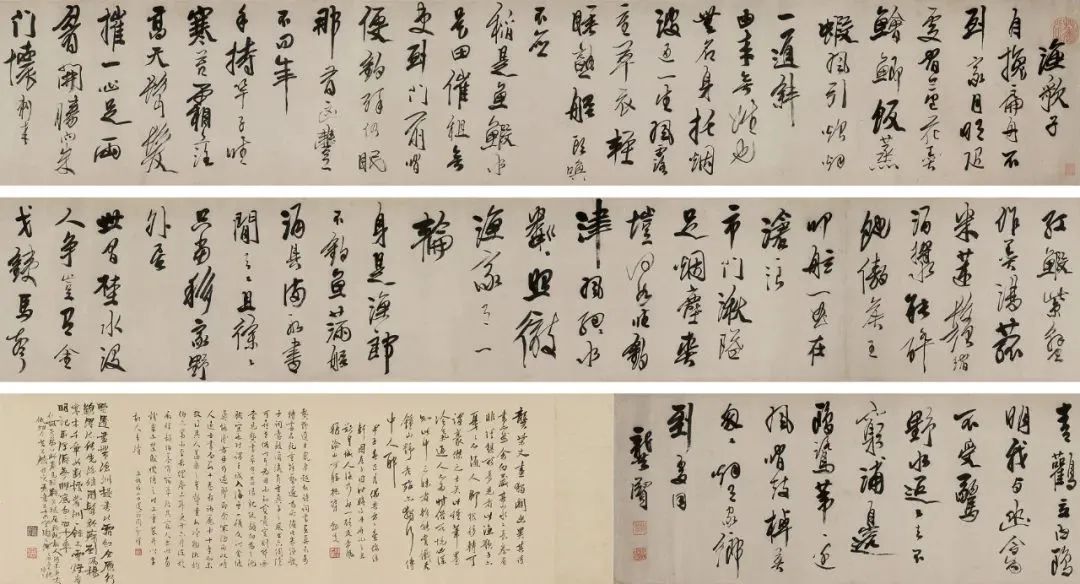

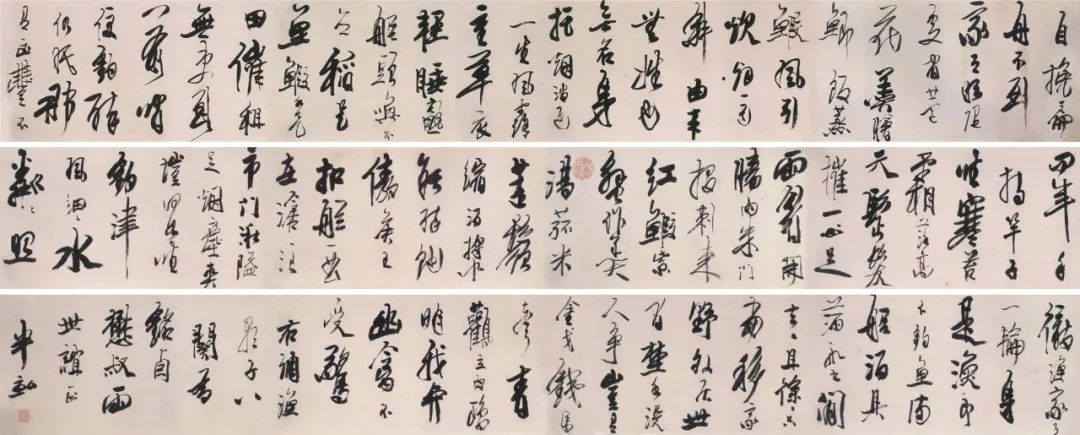

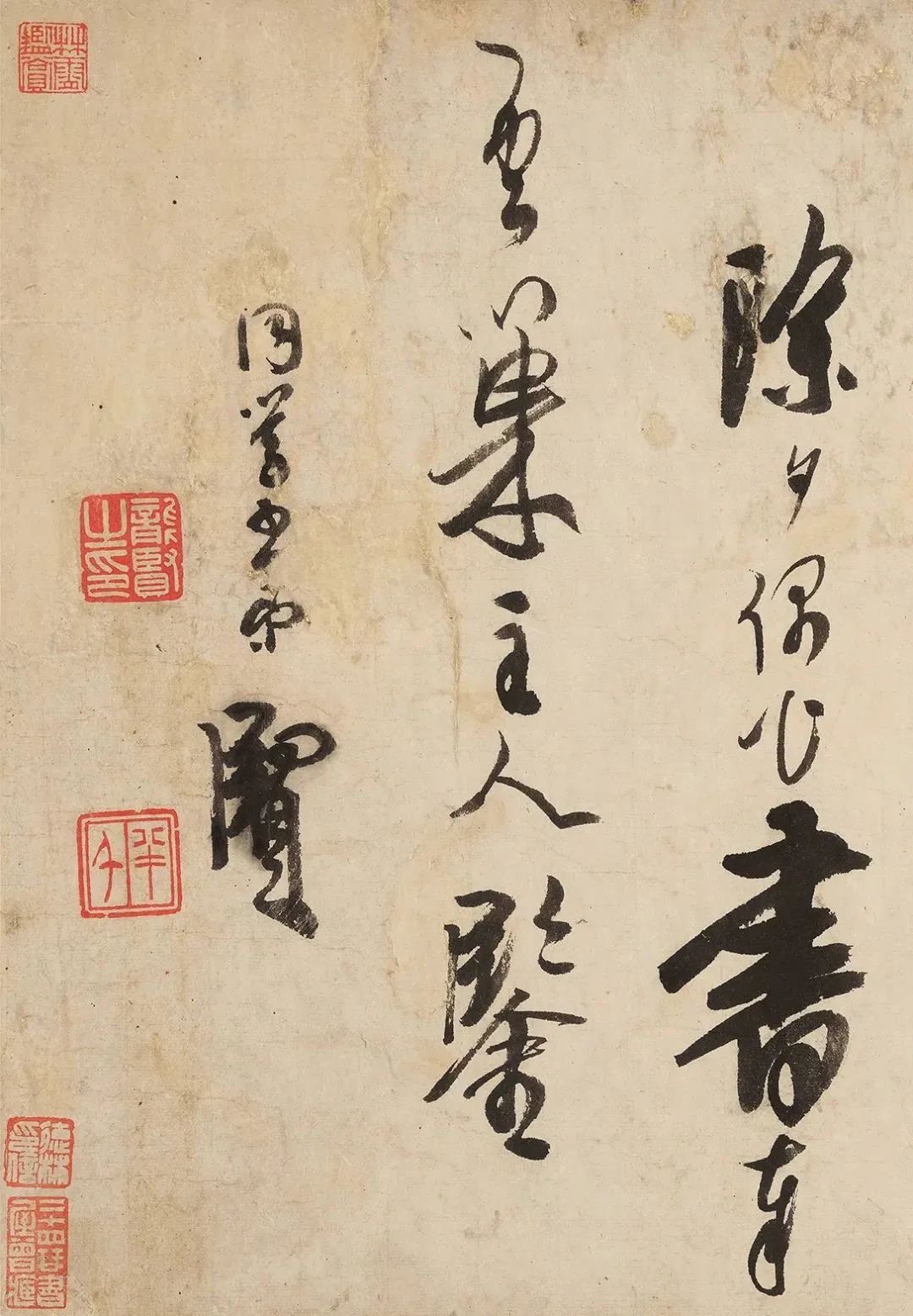

龔賢《行書自書詩十二首》

手卷 水墨紙本

33×1330cm

題識:書奉云巢主人鑒。同學小弟賢。

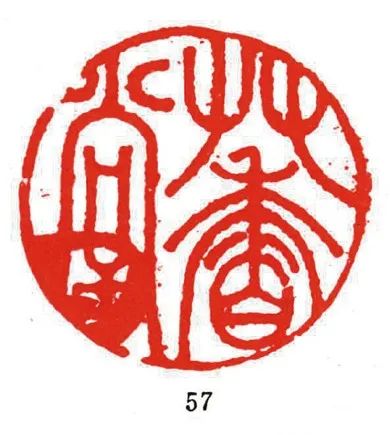

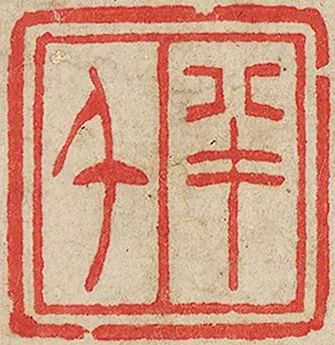

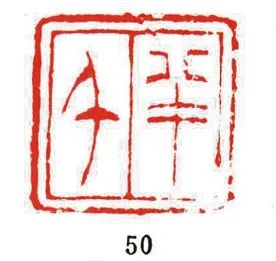

鈐印:龔賢之印、半千、草香堂(參見《中國書畫家印鑒款識》第1628頁,“龔賢”第50、57印,文物出版社,1987年)

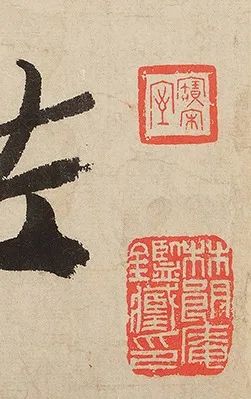

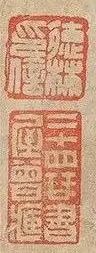

鑒藏印:寶宋室、林朗庵鑒藏印、德林印信、二十四琴書屋曾藏

出版:《龔賢書畫集》,第290至293頁,天津人民美術出版社,2014年11月。

說明:

1.龔賢的這一組詩歌,以香山、放翁之閑適為本,摻簡齋臨老避胡之慨,偶雜王、孟清雅高調,滿紙云山隱逸之氣。這些詩不惟清新可誦,亦足見此老胸襟性情,如“縱有才華終自掩,為全名節許誰憐”一聯,既有對呂潛的推許,也透出對身世無可奈何的哀怨之情。另外,這十余首詩并不見載于龔賢的詩集中,可補文史之闕。明清之際的遺民畫家、詩人,素為學術研究的重要對象,這十幾首詩的面世,無疑為遺民詩補充了可貴的資料,在文學史、藝術史上都具有很高的文獻價值。

2.此作曾經德林、林朗庵遞藏。“二十四琴書屋曾藏”為德林藏印。德林(清咸豐—同治間,19世紀),姓閻氏,字君直,號硯香。官河南知府,遷鹽運使。畫工山水竹石,書法秦漢之篆隸,以其筆法運入畫境,深樸蒼茫。趙之謙嘗得其指授。

3.林朗庵(1897-1971),名熊光,臺灣板橋林家后裔。1923年畢業于東京帝國大學經濟系,三十年代居日經商,至臺灣1945年光復后才返臺。精鑒賞,富收藏。因家藏有宋徐熙《蟬蝶圖》、米友仁《江上圖》、李公麟《春宴圖》以及燕文貴《夏山行旅圖》等宋元真跡,遂稱“寶宋室”。著有《寶宋室筆記》。

估價:RMB 20,000,000-35,000,000

龔賢,字半千、半畝,號野遺,又號柴丈人、鐘山野老等,“金陵八大家”之首,又與清初書畫名家呂潛(號半隱)并稱“天下二半”。江蘇昆山人。其早年曾參加復社活動,明末戰亂時漂泊流離,入清隱居不出,流寓金陵(今南京),居清涼山。

龔賢《行書自書詩十二首》手卷

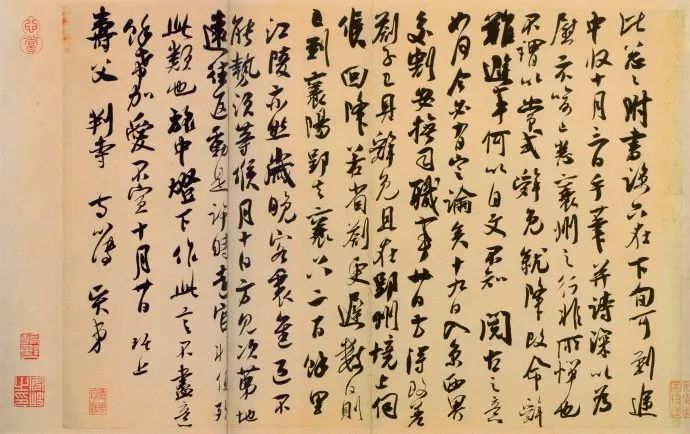

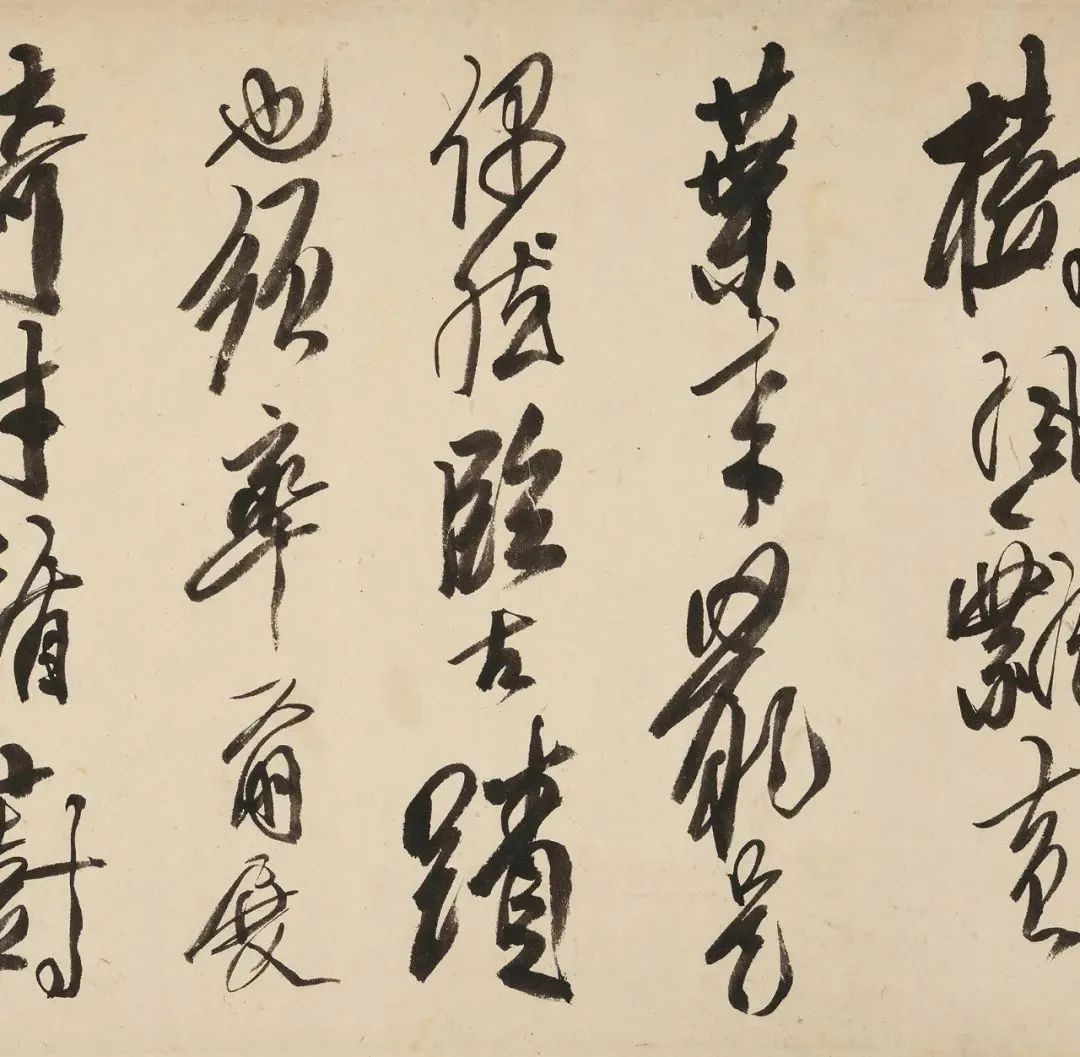

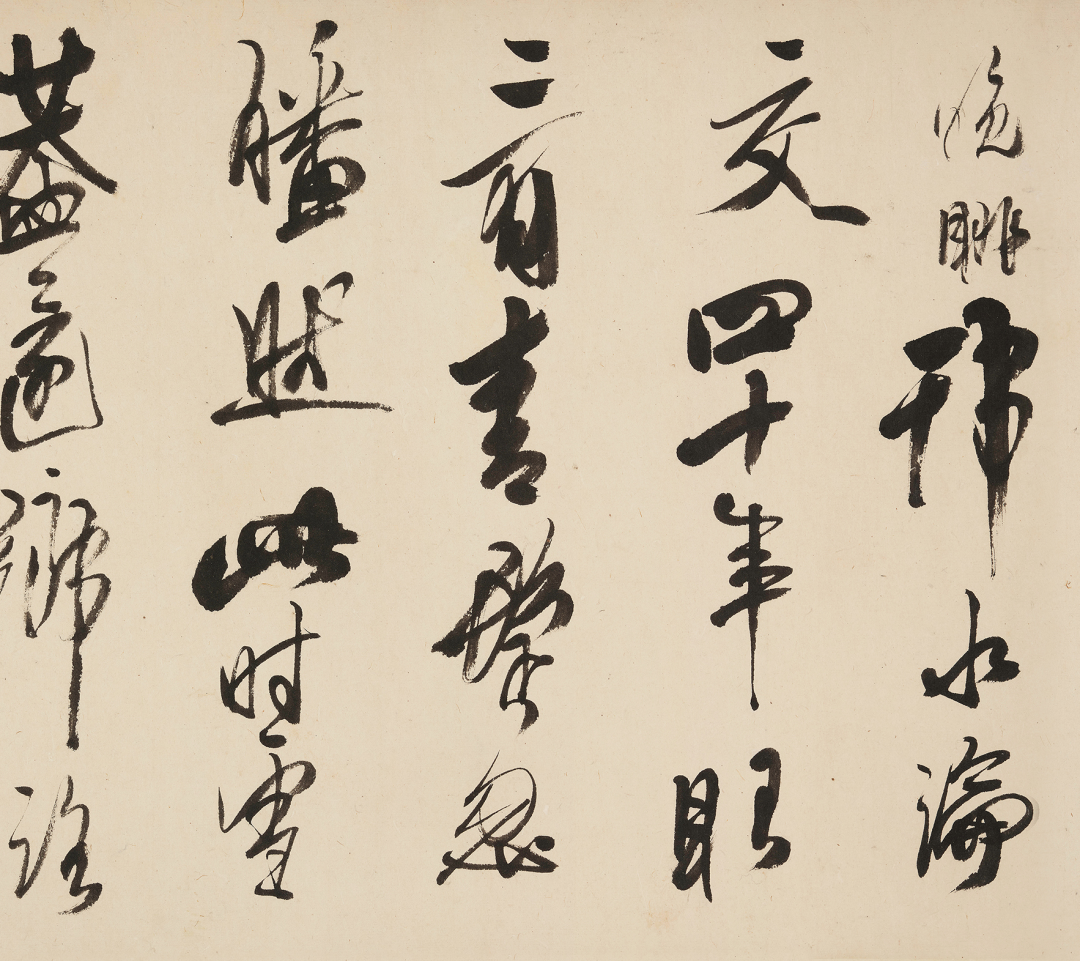

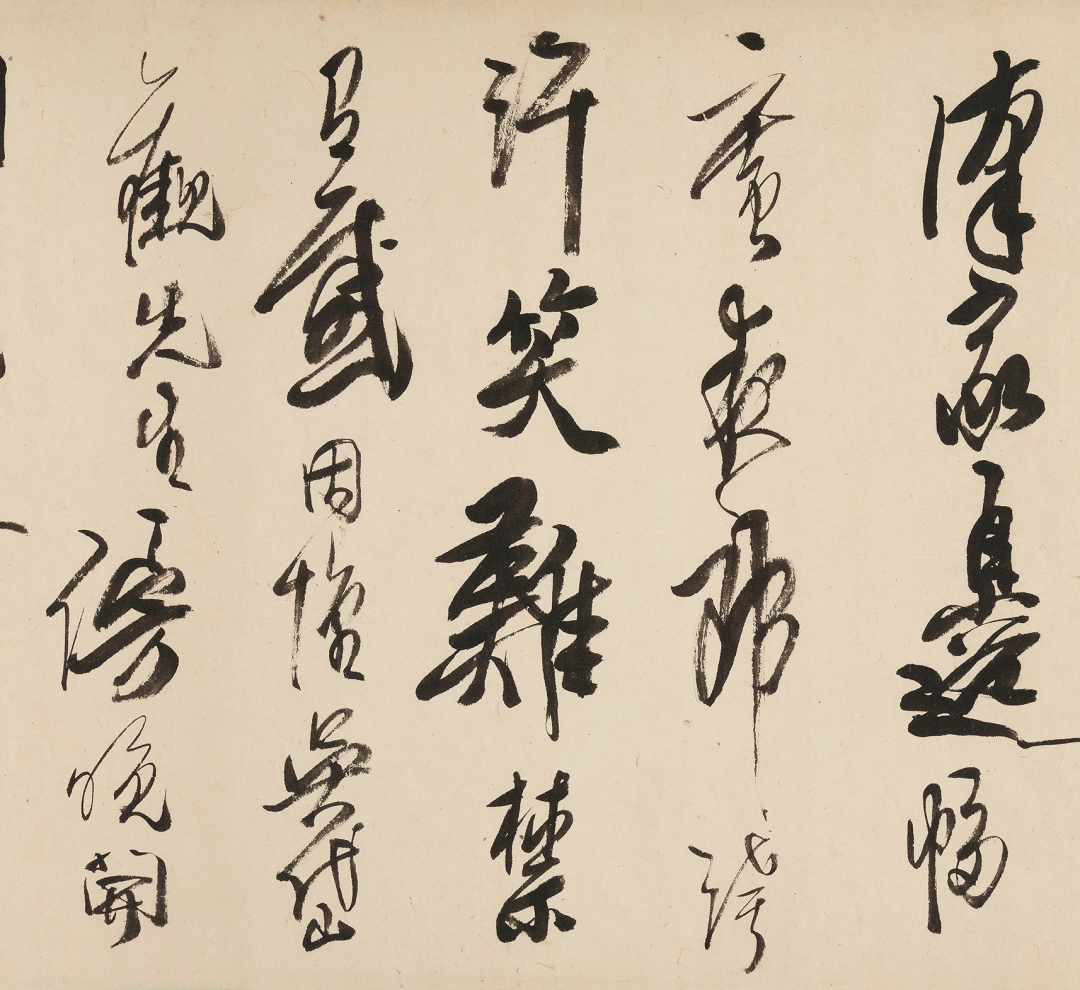

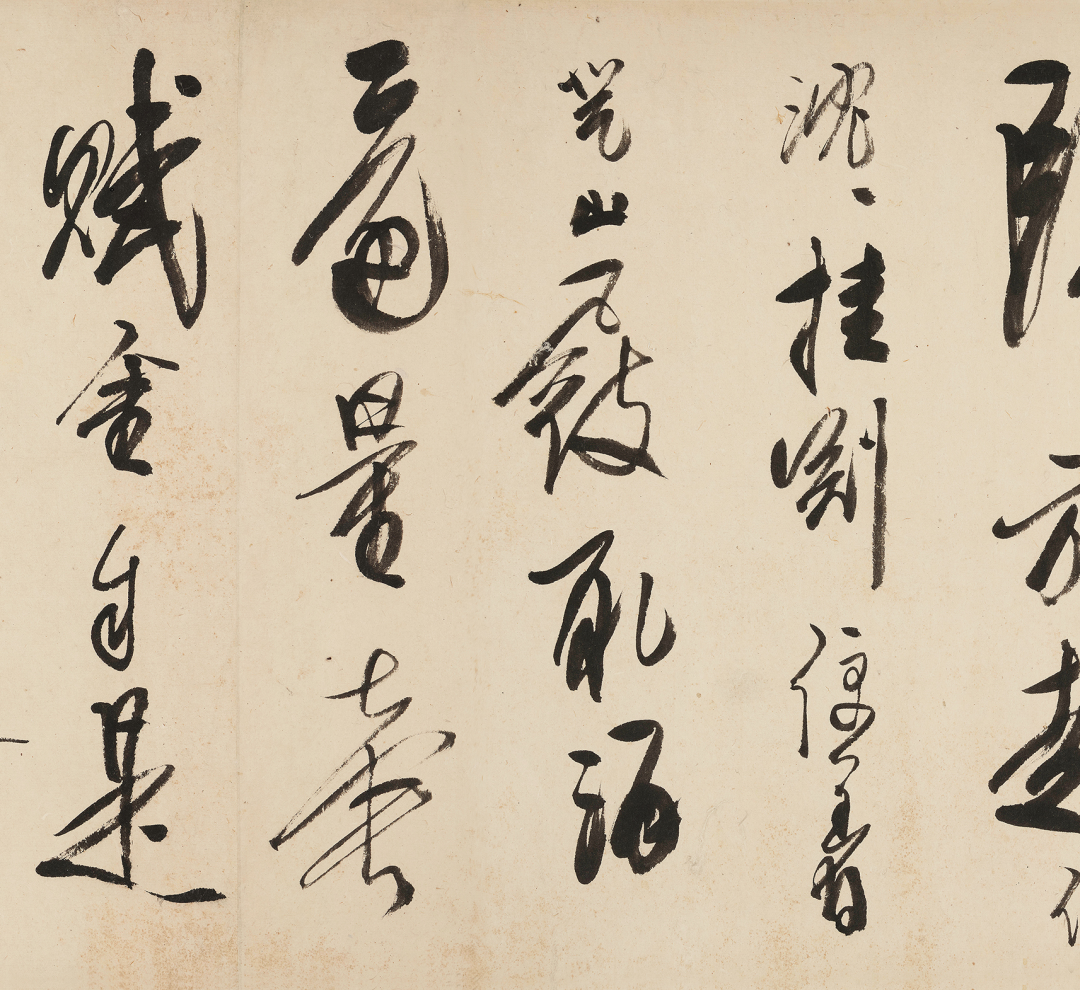

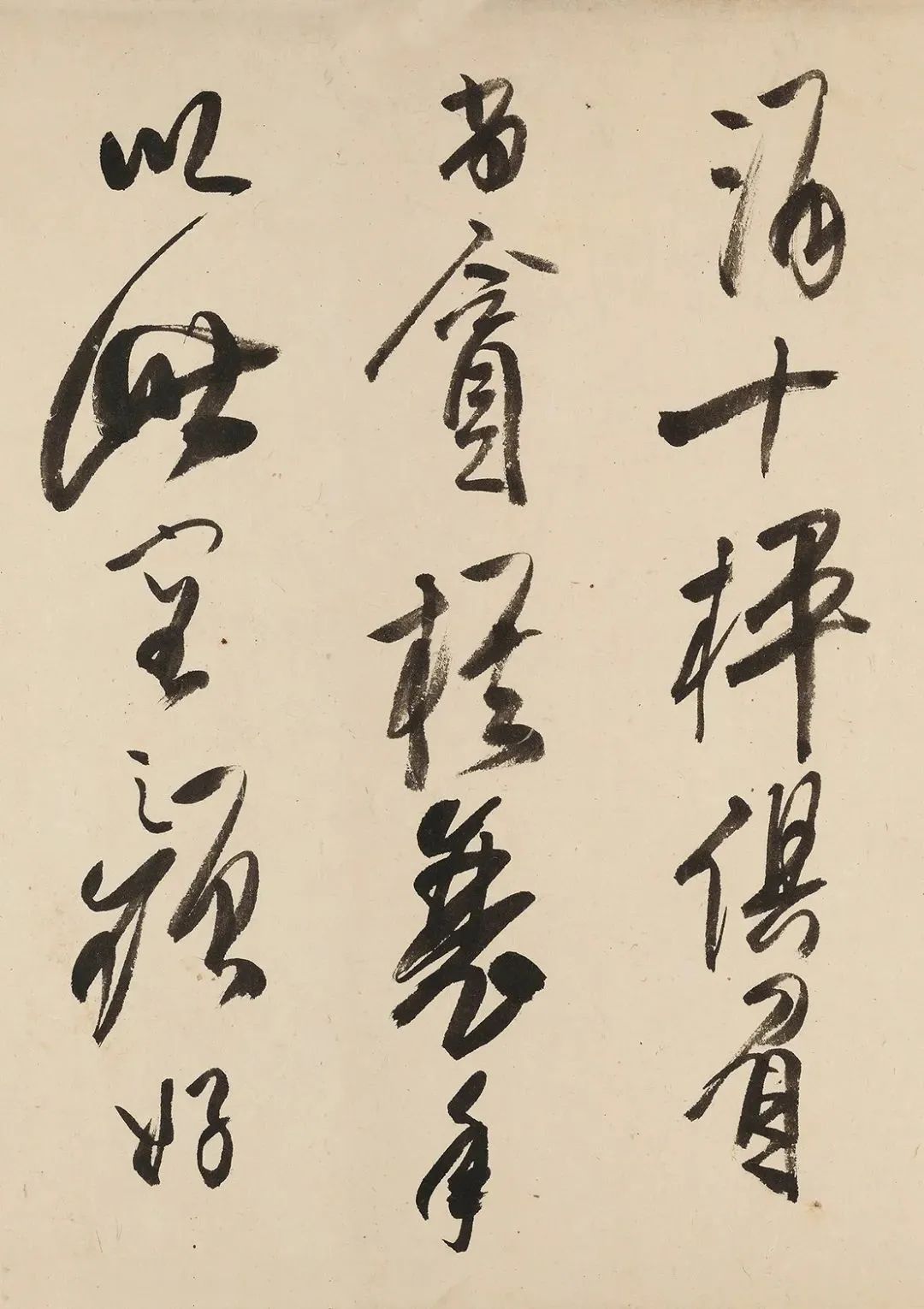

此手卷系龔賢行書寫自作詩十二首,詩文格調清拔,意象深遠,用詞精煉,或寫隱逸之幽,或敘友人之誼,或懷故國之思,內容多樣,甚有唐人風味。而書法則行書中偶帶草法,或字大如拳,或小如細豆,大小相間,錯落有致,節奏分明,骨力內蘊,神完意足,亦實是佳作難得也。

卷中詩文未見載于龔賢詩文集,有補闕之功。龔賢詩文可考總數大概三百首,此卷囊十二首之多,足顯其珍。同時,因明末清初社會巨大轉變,“遺民”群體“以詩為史”,慨嘆山河破碎,物是人非,故其亦是金陵“遺民詩”的重要文獻資料,于文學史、藝術史,亦皆是極好的補充。

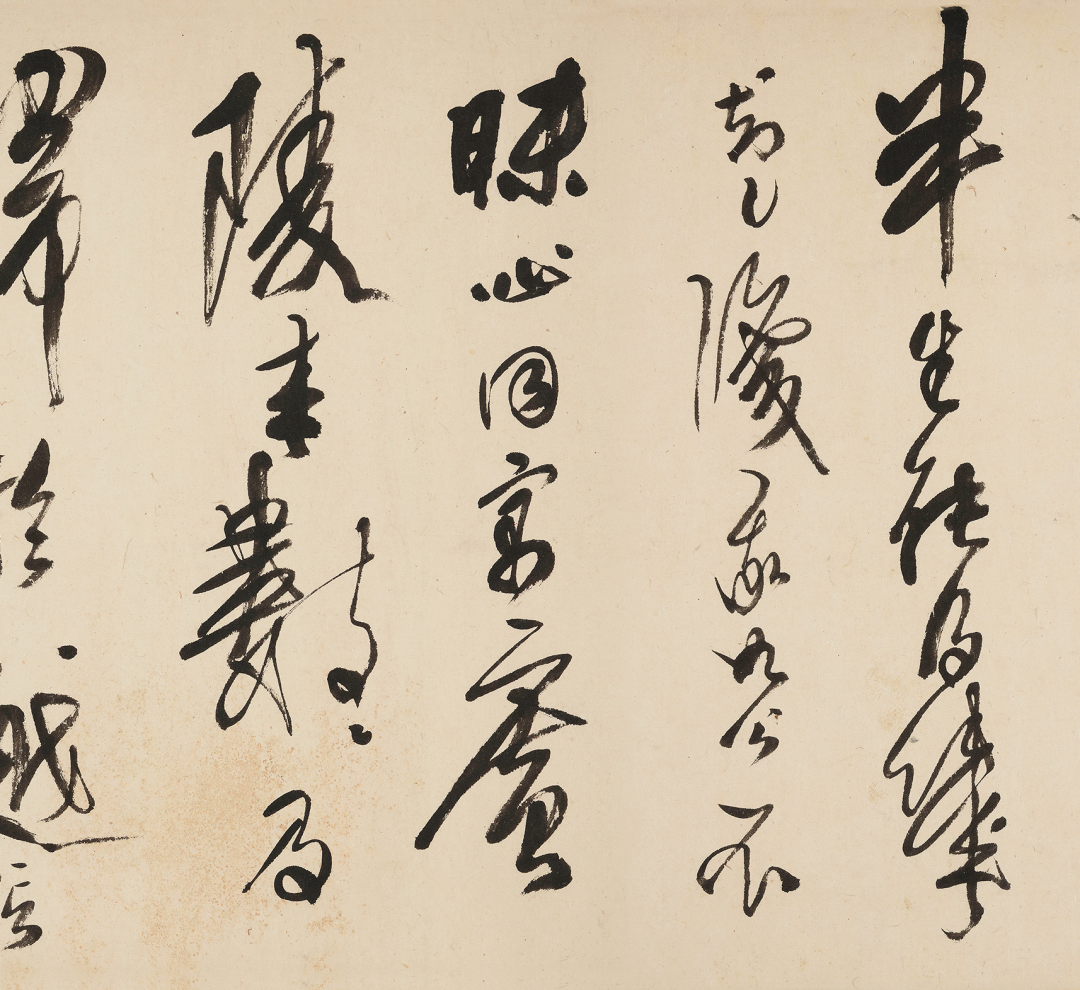

龔賢《行書自書詩十二首》手卷,局部

手卷全詩,移錄如下:

一、《游清涼寺》

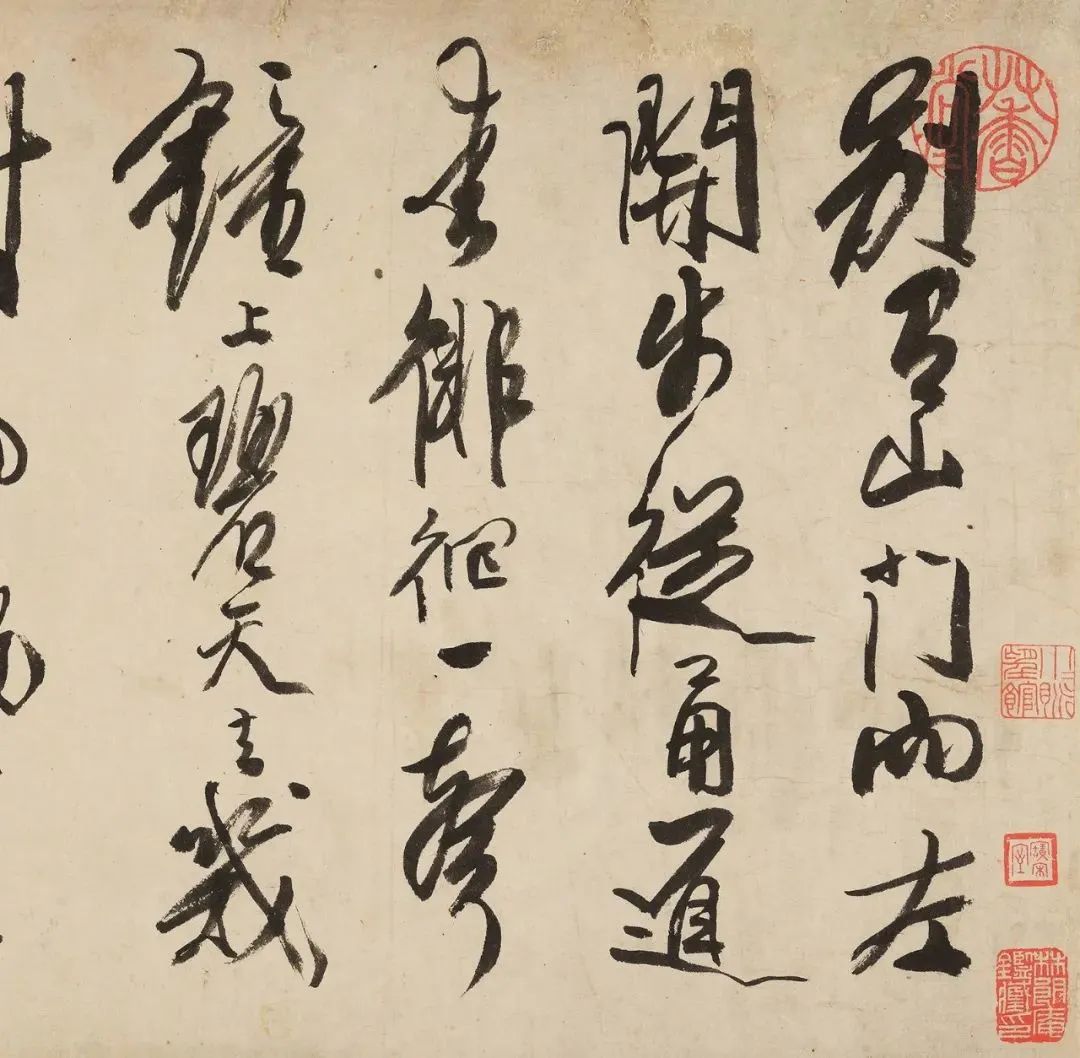

別有山門向左開,步從甬道愛徘徊。一聲鐘上碧天去,幾樹風飄黃葉來。最是偶然臨古跡,也須率爾展奇才。循廚已拜伊蒲供,請學東林置酒杯。

二、《漫題》

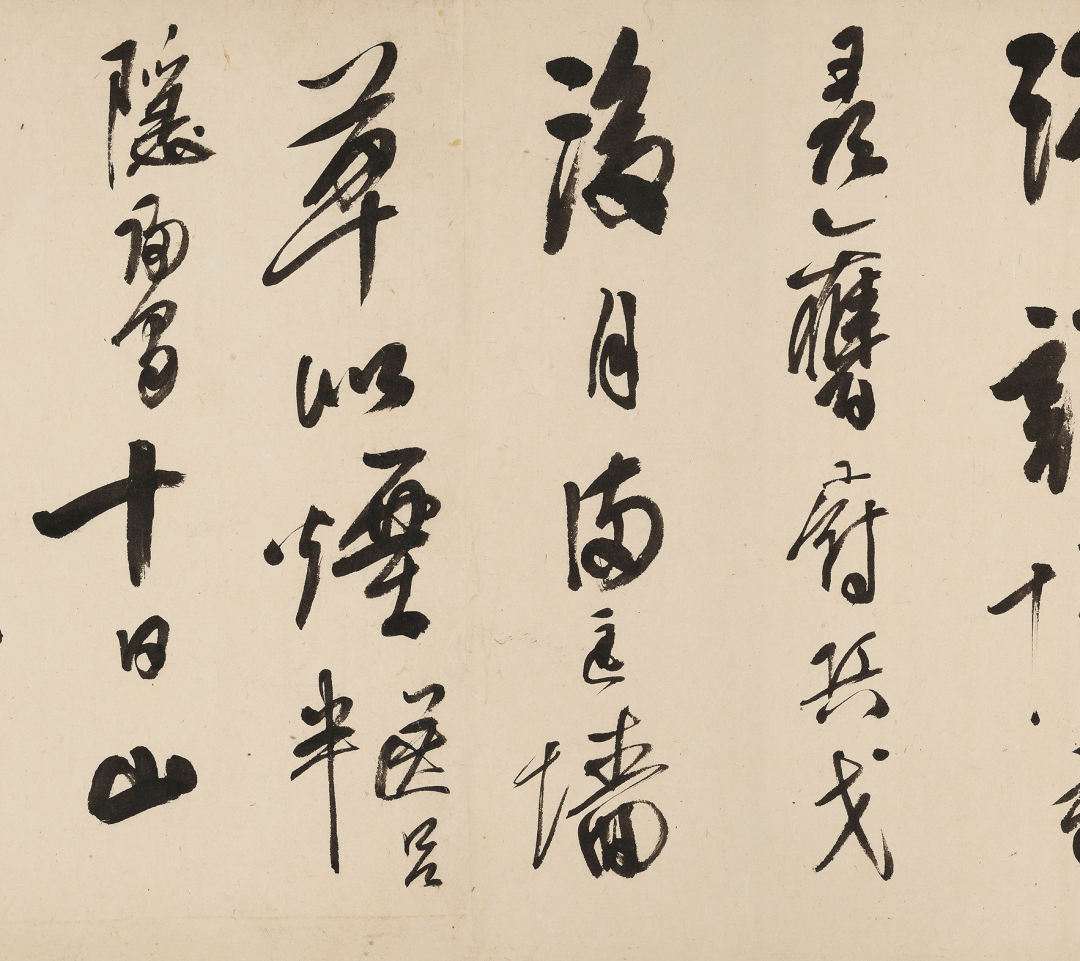

大抵山中臥起遲,新晴雨足暮春時。路通漁父何曾隔,身在桃源自不知。一盞便醺難斷酒,十枰俱負尚貪棋。衰年以此容顏好,即是仙家導引師。

三、《客中避亂》

客里為家凡幾年,轉因避亂向東偏。一條沙路曉生月,萬頃湖光暮蓋煙。舊犬回旋隨負筰,乳兒啼哭在行船。從今身入桃花洞,學種桑麻學種田。

四、《莊居把釣》

閑拋小艇釣湖中,手把綸竿即釣翁。澇嶧靜滋菰葉露,遠灘夜起蓼花風。魚吹上口似相學,鷺宿擎拳笑偶同。不為水寒思命酒,天明千里興難終。

五、《有感因懷吳岱觀先生》

半生能得幾知己,識我如公不昧心。同寓廣陵來數數,及歸于越信沉沉。掛冠便著登山屐,取酒還量賣賦金。自是漢家邊幅廣,夜郎夸許笑難禁。

六、《晚眺》

傍晚開門曳杖藜,荒原獨上繚垣低。草苔竹樹蔦蘿合,雪月煙霜霧雨迷。六代總沈宮井北,半生多住石城西。本無行業非高隱,不愛人將姓字題。

七、《送呂半隱歸蜀》

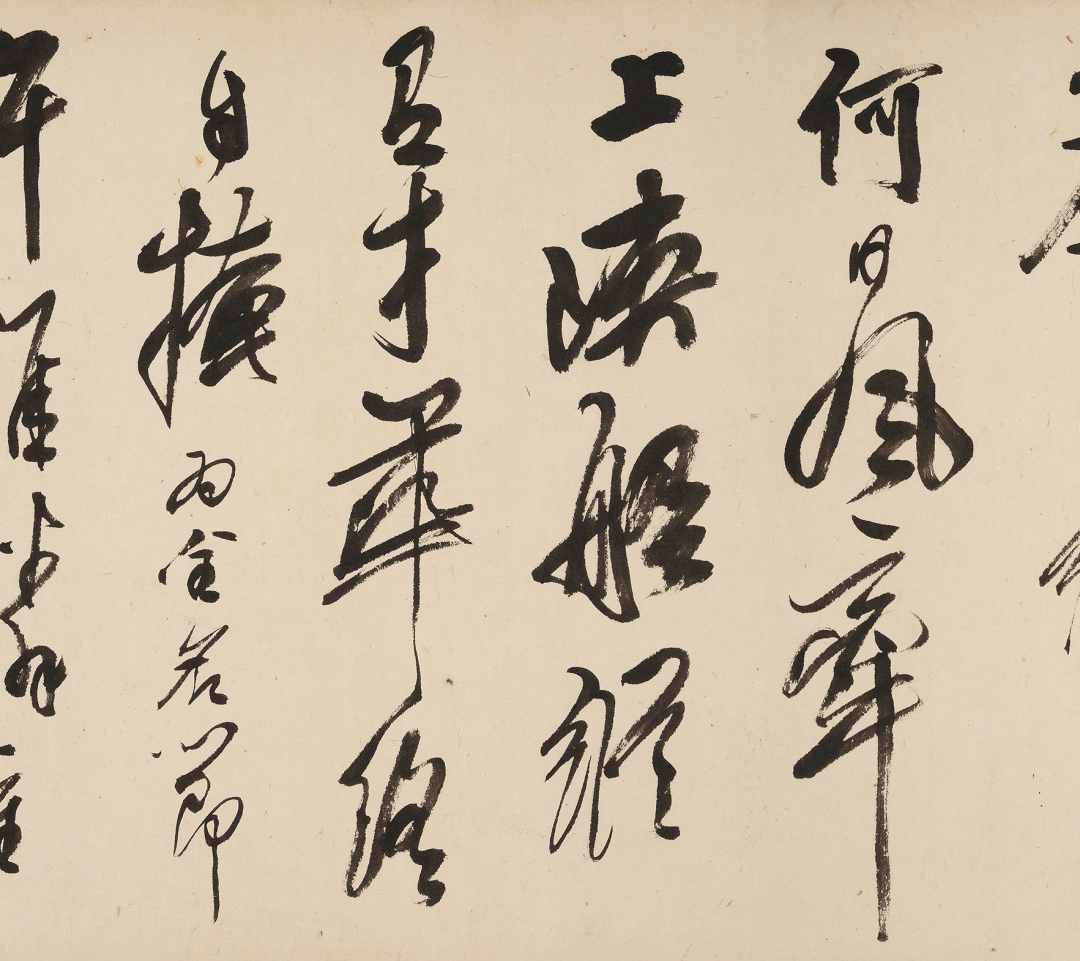

邗水論交四十年,眼看青鬢忽皤然。此時雪蓋還鄉路,何日風牽上峽船。縱有才華終自掩,為全名節許誰憐。重尋舊府兵戈后,月滿匡墻草似煙。

八、《春陰長句》

十日山家戶未開,扊扅炊后胡車災。泮冰難得東風轉,洗雪誰教春雨來。種散麥田無見草,花當杏月不逢梅。下民多罪天心怒,縱有殷宗莫挽回。

九、《歸來作》

載取琴書江上還,故鄉貧薄有清歡。門當白道心逾靜,屋枕青山夢亦安。顧我未諳詞客調,從人直作畫師看。不成為虎翻為鼠,雪鬢羞慚竹葉冠。

十、《元夕諸門人見過送其去后作》

幾點梅花酒一壺,詩成句好任歌呼。燈燒遠市煙初合,月照空山影易孤。懶去白衣稱宰相,何須絳帳隔生徒。繽紛漸至轟然散,今夜凄涼夢亦無。

十一、《坐僧意山樓》

山上為樓便貼天,偶來高坐即登仙。不難陡起題詩興,直是難搜沽酒錢。匝地荒榛連野竹,入春殘雪化新煙。莫言郭里行人絕,盡日江流俱悄然。

十二、《除夕偶作》

剖判天公豈不均,伊余所得自須珍。無眠長夜貧人壽,小戶微醺陋巷春。寒逼草芽驚節換,雪銜梅萼待晴新。身耕巖下名應盡,到底堪疑鄭子真。

01

龔賢:詩史留其名

事實上,龔賢的“詩名”“書名”蓋為“畫名”之盛所掩。周亮工《讀畫錄》稱其詩“嘔心抉髓而后成,唯恐一字落人蹊徑”。周夢臺亦贊言“龔半千以畫名世,而不知其畫其字高逸出塵表”。紀映鐘《嚴江道中寄懷柴丈》也說龔賢作詩“并函詩史留名字”。

另有胡介《旅堂文集》文曰“野遺先生天才獨絕,至性過人。以二十六年專攻五律。所存又止百篇。此其意不到古人不止,止到古人不止也。故宜其百篇之存,逸群絕倫,獨開千古如此。米海岳曰:吾書無右軍一點,俗氣徹見。此語始可與讀野遺五律。”

類此種種,皆可見龔賢文采斐然,亦專于五律,詩文造詣極為深厚,有“逸群絕倫,杜凱千古”的文學張力。

龔賢《行書自書詩十二首》手卷,局部

縱觀古今詩史,比例不在少數的詩人“為作詩而作詩”,辭藻間總不免有“苦吟”之感,所詠的物象亦多局限于“琴棋書畫,竹木酒茶”。而龔賢半生顛沛流離,又歷經世事變遷,交友廣泛,其所作詩文,由景及情,情景交融,在情感的寄托中,物象、景致又各異,充盈著清雅之氣。偶有類于“游仙詩”的天馬行空,也是無詰屈聱牙之句,無冷僻難解之點,質樸亦平易。

龔賢作詩,天資卓絕外,亦與其喜詩、愛詩,懂詩、刻詩,并苦心習詩相關。周亮工《龔半千》即稱其“酷嗜中晚唐詩,搜羅百余家,中多人未見本,曾刻廿家于廣陵”,而后數十年亦不間斷,持續匯集并出資刊刻,累有七十四家。孫枝蔚《龔半千移居》,亦詩云“何曾易舊居,到處一床書”。方文《喜龔半千還金陵》詩中也贊其“更妙是詩篇,渾樸復雄放”。可見龔賢在“詩歌”方面,下功夫極深,且備受推崇。

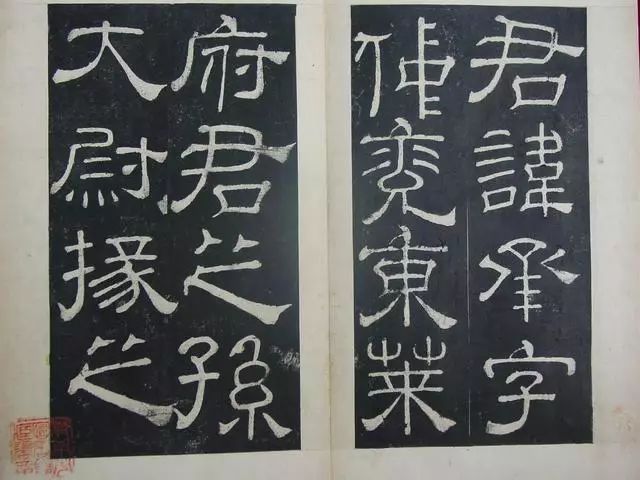

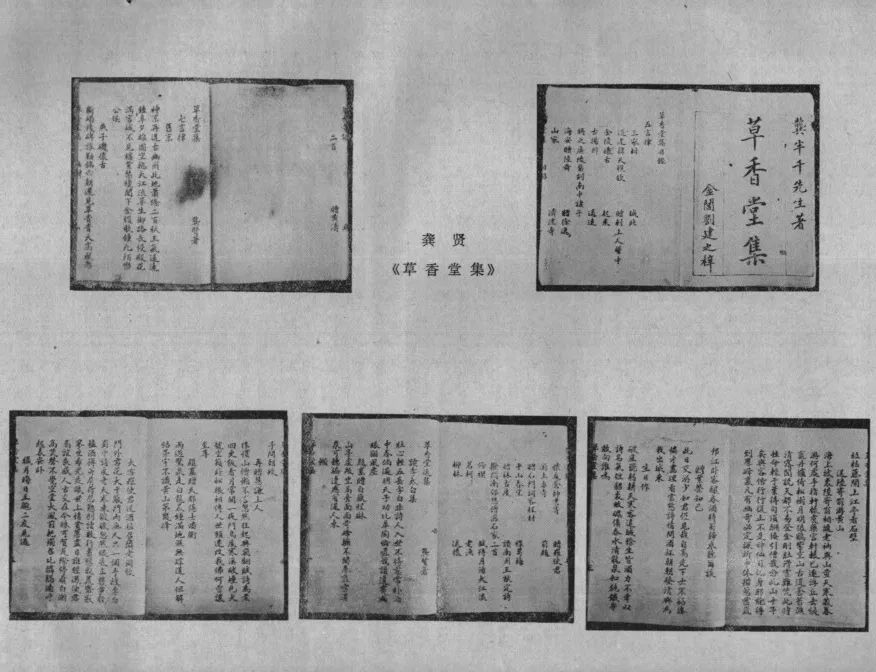

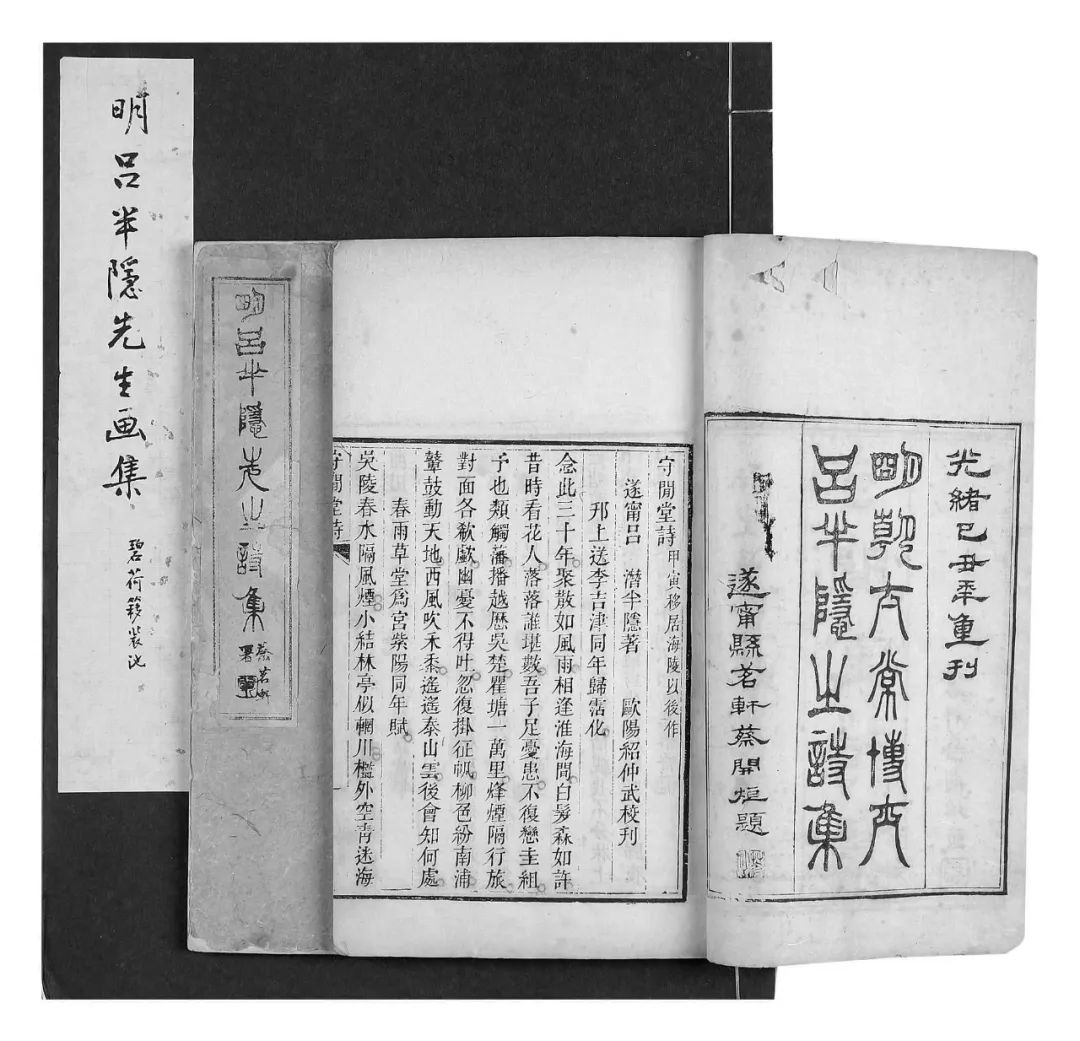

《草香堂集》(抄本,安徽歙縣文化館藏)

目前可考的龔賢詩文,《草香堂集》(抄本,安徽歙縣文化館藏),分“五言律、七言律、近集”三部分,計203首(目錄有205首,缺最后2首)。[1] 《龔半千自寫詩冊》(龔心釗舊藏,上海圖書館藏)收七律71首和尺牘二通。[2] 潘宗鼎《掃葉樓集》收龔其遺詩37首、遺詞兩首。

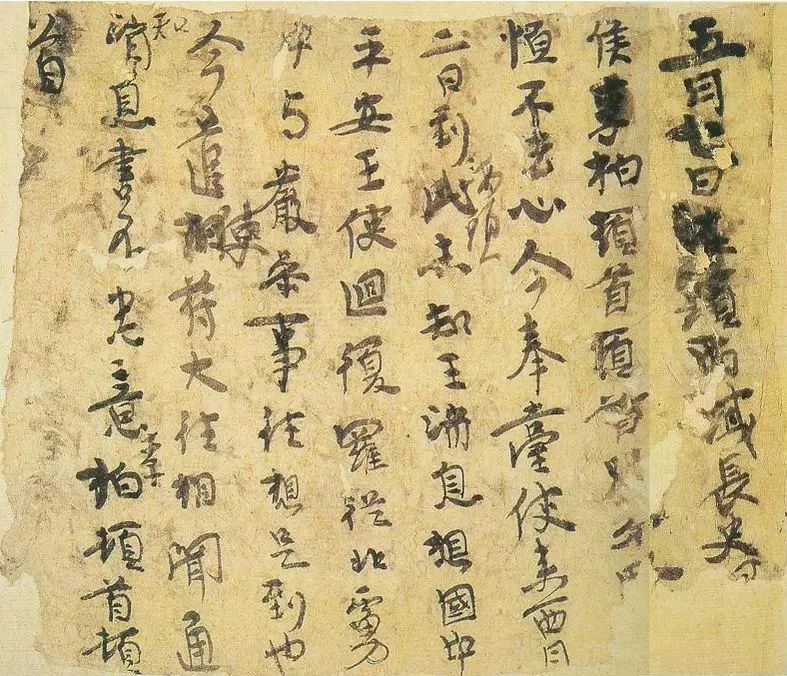

《龔半千自寫詩冊》 (上海圖書館藏)

02

“詩歌”中的龔賢

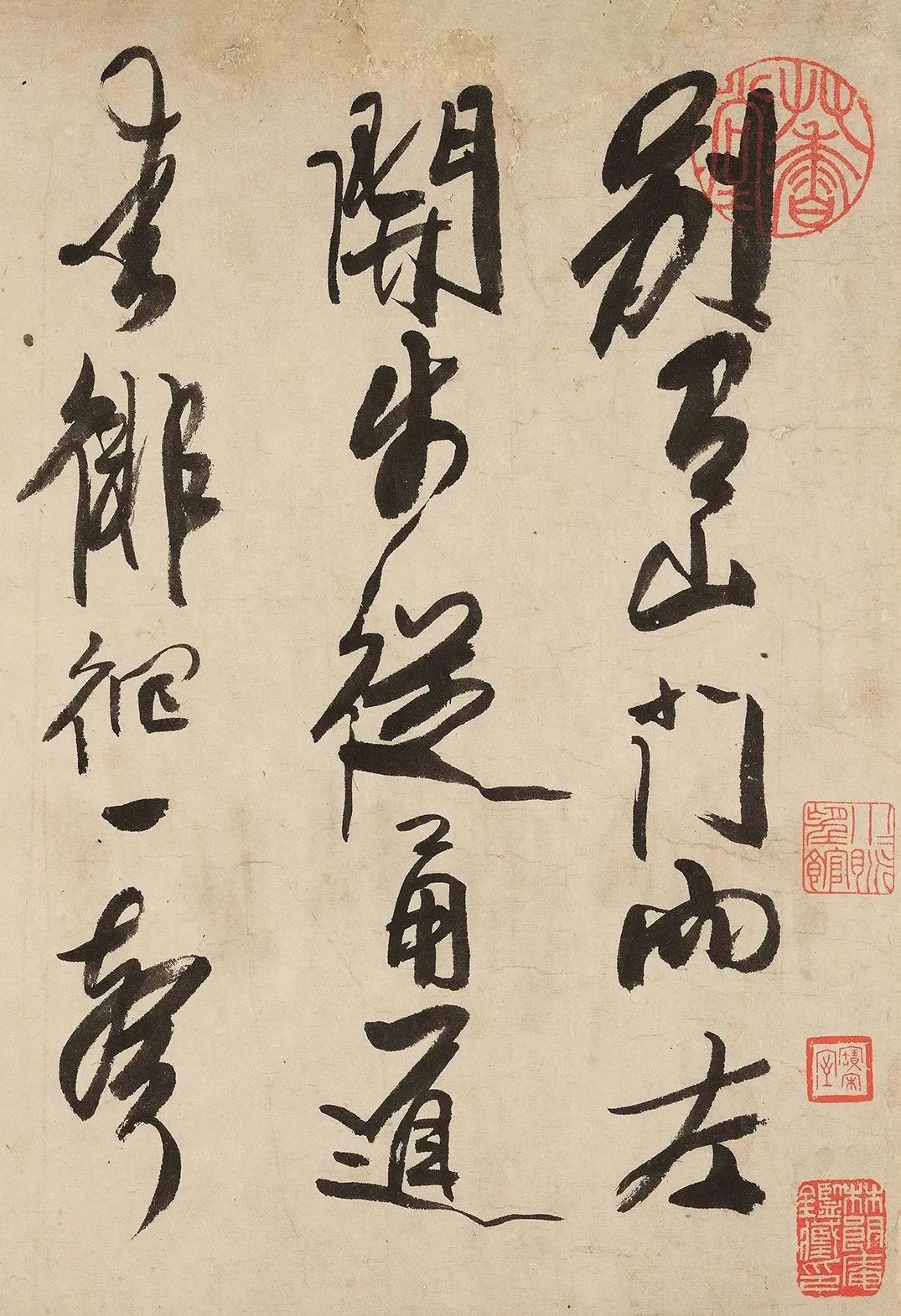

此手卷中,如《游清涼寺》,詩云“一聲鐘上碧天去,幾樹風飄黃葉來”,寫的是金陵人文古跡“清涼寺”,詩中禪意頗濃,與世相忘的隱逸之幽外,亦有著“落葉”飄落的幾許孤意。龔賢晚年隱居清涼山“半畝園”,諸多詩文皆有提及“清涼寺”或“清涼山”,如《訪王賜于清涼寺》《與費密登清涼臺》。亦或是《答韓二畕》詩云“半畝清涼山下宅,與君相見即吟詩”。

《客中避亂》,詩云“從今身入桃花洞,學種桑麻學種田”,表達的是多年的漂泊無定后,選擇歸隱,從此如身入桃花源,農事自足,十分愜意。事實上,龔賢晚年的生活并不如意,甚至極為窘困,其通過詩文表達對于“歸隱”的美好想象,可謂是精神上的富足,亦是詩人心懷光明的浪漫。

龔賢《行書自書詩十二首》手卷,局部

而《有感因懷吳岱觀先生》中“本無行業非高隱,不愛人將姓字題”,《送呂半隱歸蜀》中“縱有才華終自掩,為全名節許誰憐”則分別是詩贈友人吳山濤、呂潛。改朝換代之際,詩人往往面對著各種“悲歡離合”,內心總難免有著滄桑的凄涼情感。而此二詩,既是感懷友朋之誼,同時也是對同道知己“隱居”之舉的高贊。

另有《坐僧意山樓》中“不難陡起題詩興,直是難搜沽酒錢”以及《除夕偶作》中“無眠長夜貧人壽,小戶微醺陋巷春”則是其晚年生活貧苦,無力維持生計的真實寫照,即使是除夕夜,也是頗為不如意。唐寅曾有詩云“桃花仙人種桃樹,又折花枝當酒錢”,與詩人相伴的,似乎總是經濟上的無奈。不過,二詩中亦云“莫言郭里行人絕,盡日江流俱悄然”“剖判天公豈不均,伊余所得自須珍”,顯然貧寒的龔賢,寧以“苦中作樂”的心態,積極肯定現狀,也不折腰入仕新朝,飽有“遺民”高潔。

其余諸詩,不一一而足。

03

龔賢詩卷“年代考”

此手卷并未署年款,而據卷中詩文所述,多為隱逸的“山居”生活,可知當為其晚年從揚州歸來,寓居金陵清涼山“半畝園”后所作。龔賢的友朋中,有諸多詩詞,言及其歸還金陵之事。

康熙三年(1664)秋冬季,龔賢歸居金陵,其友人方文作詩《喜龔半千還金陵》,康熙七年(1668),龔賢移居清涼山,方文又作《虎踞關訪半千新居有贈》。另有孫枝蔚《龔半千移居》、周亮工《半千移家二首》、吳嘉紀《寄題龔大野遺新居》、施閏章《寄題龔野遺半畝園》等,亦皆是友人訪其新居。

左右滑動查看更多

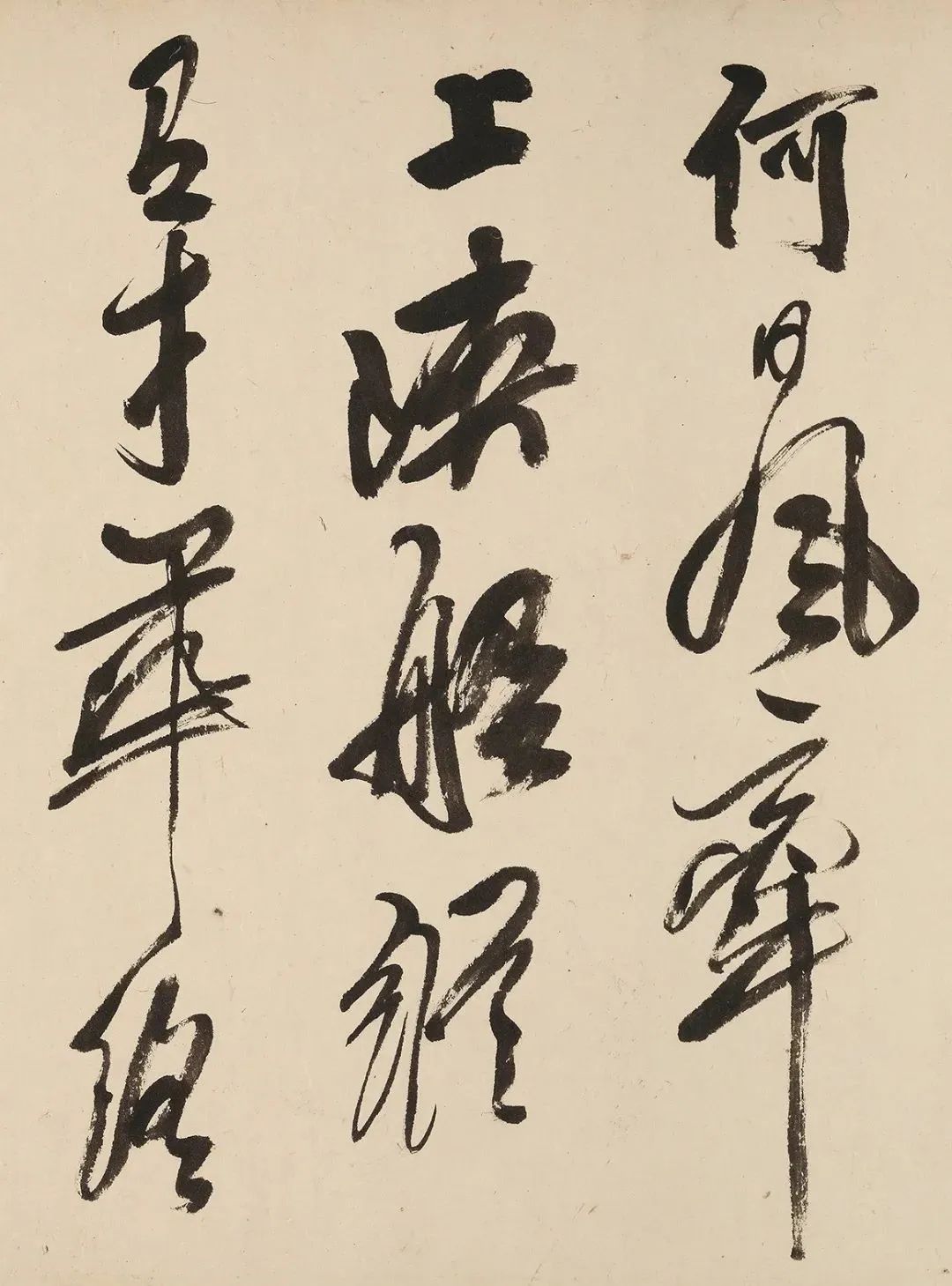

龔賢《行書自書詩十二首》之《游清涼寺》

屈大均《與龔柴丈》尺牘中,亦言“聞足下新家清涼山曲,有畝半園,種名花異卉,水周堂下,鳥弄林端,日常無事,讀書寫山水之余,高枕而已。此真神仙中人”。

而卷中關于“山居”、“耕種”之事,如“學種桑麻學種田”、“種散麥田無見草”等,包括《游清涼寺》以及《元夕諸門人見過送其去后作》中“門人登訪”,可見彼時龔賢當已移居與清涼寺為鄰的“半畝園”。故此手卷書寫上限至少為康熙七年。

左右滑動查看更多

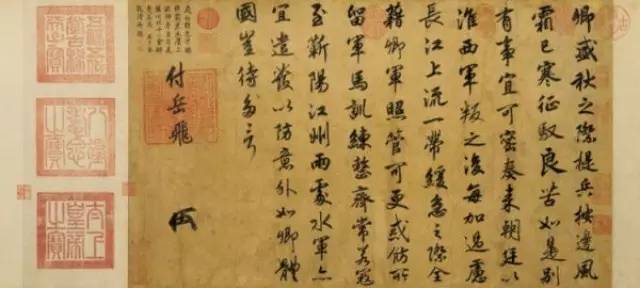

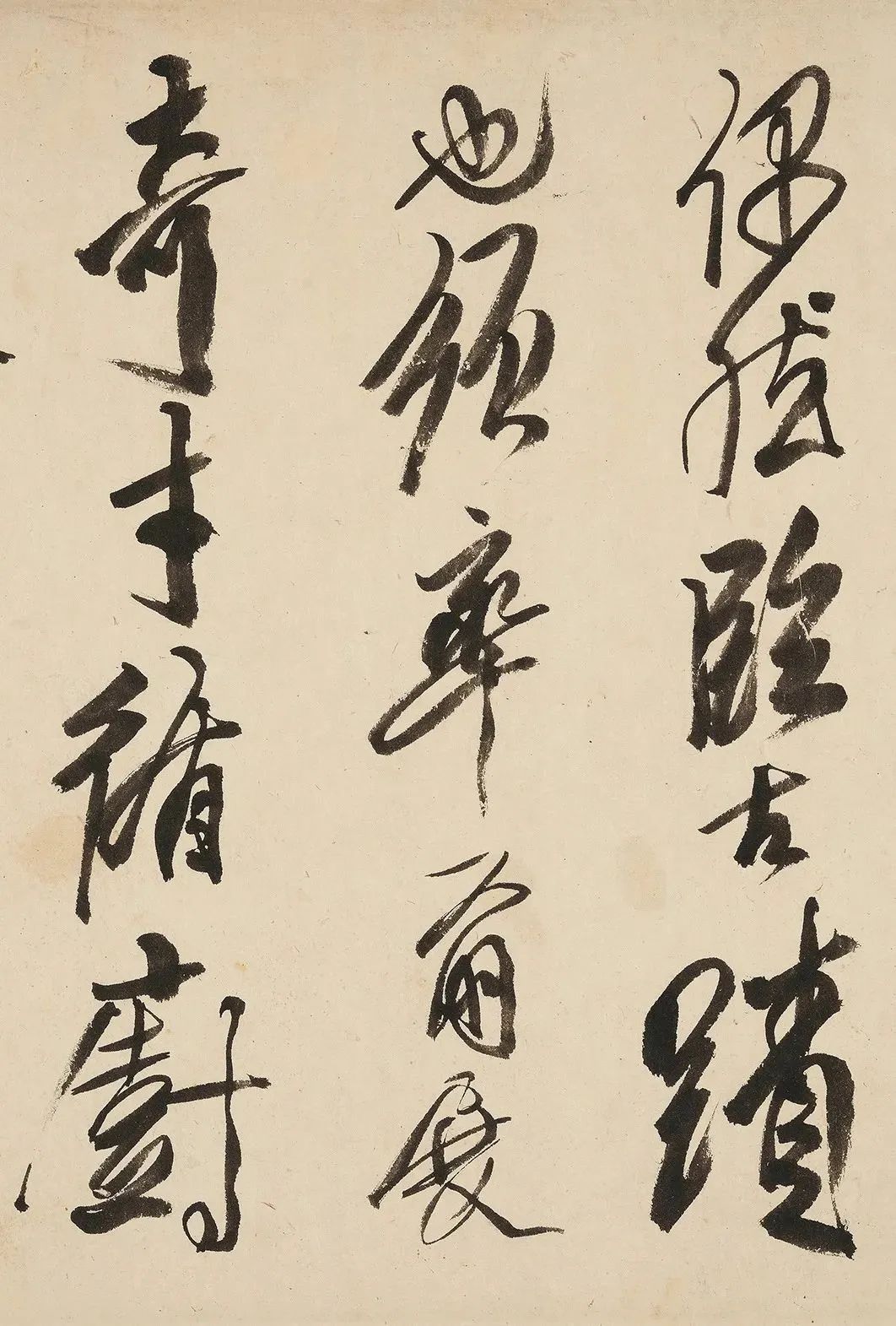

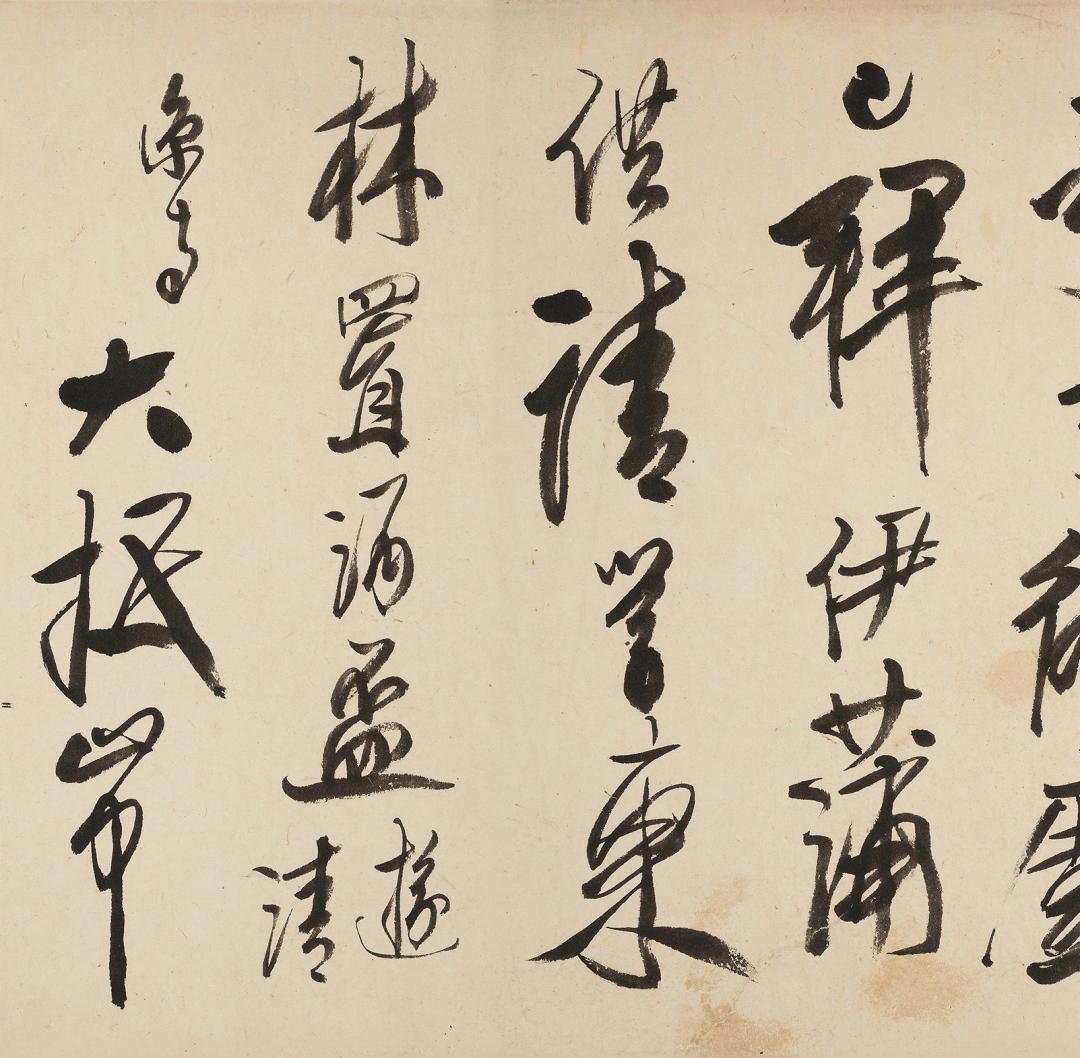

龔賢《行書自書詩十二首》之《送呂半隱歸蜀》

《送呂半隱歸蜀》詩中,所送別者呂潛,為南明大臣呂大器長子,其詩書畫兼工,與費密、唐甄并稱“清初蜀中三杰”。“甲申之變”(1644)后,呂潛奉母寓于浙江省之苕溪(今湖州市),復流寓揚州,往來二地達四十余年。

考胡傳淮《呂潛年譜簡編》,可知康熙二十四年(1685)十二月冬,呂潛自泰州海陵扶父母靈柩歸四川故里安葬,始歸蜀。呂潛《課耕樓集》有詩《乙丑冬扶櫬還蜀別邗上友人》。

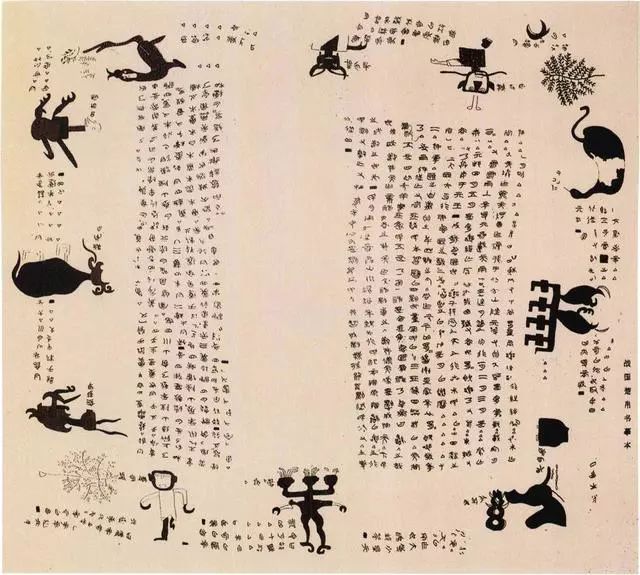

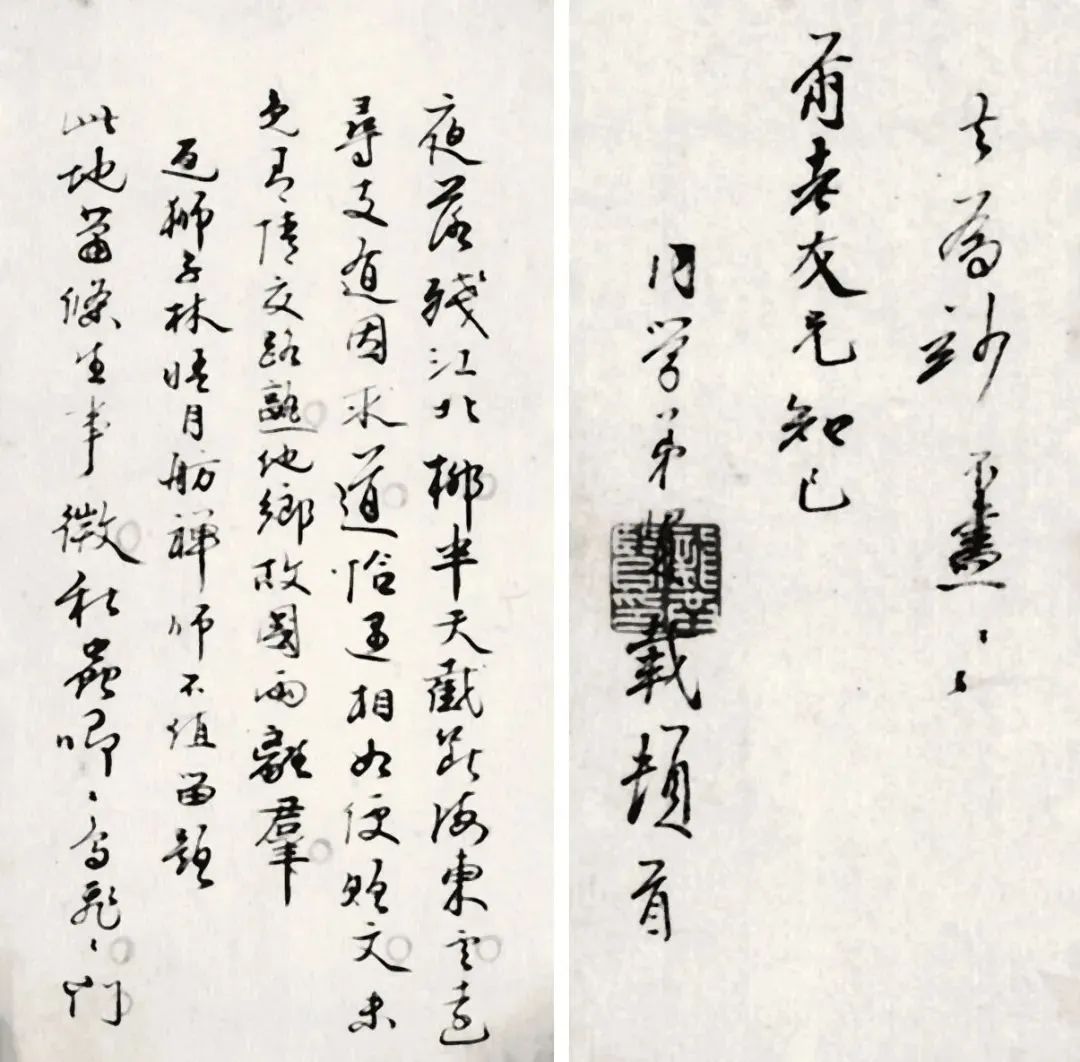

呂潛詩集

彼時,其友人卓爾堪作《送呂半隱太常歸蜀葬母,同梁藥亭、吳園次韻》,吳綺作《送呂半隱》《送呂半隱歸蜀序》,另有江闿、蔣易、邵陵等亦賦詩相贈。很快,呂潛西行至金陵,是年除夕,其作《除夕泊石頭城喜張霞山自高淳來別》《贈李贊之久寓金陵兼志別》。[3]

而《清暉閣贈貽尺牘》下卷,亦載同年龔賢《又與王翚書》,有言“半隱昆季先行矣,屬并致意,小冊紙一幅,權書前作一首,明日遇有人不城南,再作”。[4] 由此則可進一步證實此手卷書寫時間不會早于康熙二十四年冬。

結合手卷中《除夕偶作》,值此佳節,辭舊迎新,筆者揣其當為康熙二十四年(1685)除夕夜所作,行筆瀟灑,聚散自如。時龔賢68歲,年近古稀。四年后,龔賢去世,故此手卷亦是其極為難得的最晚年時期佳作。

左右滑動查看更多

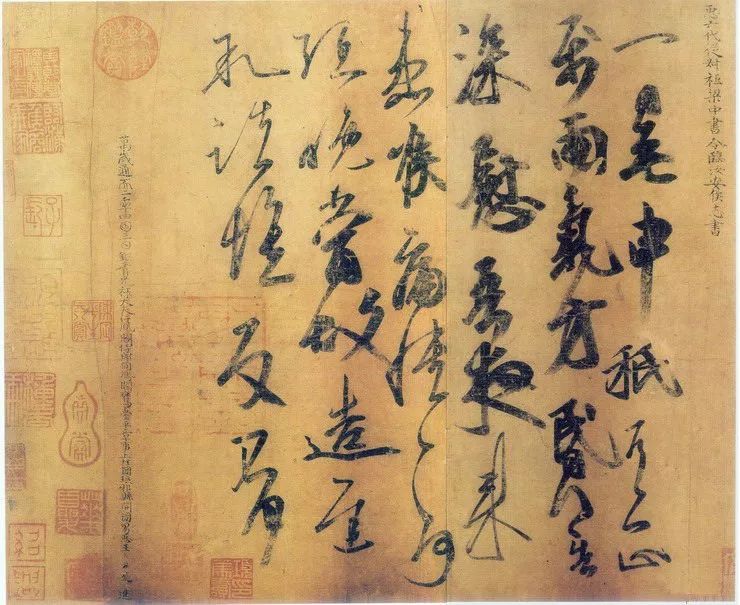

龔賢《行書自書詩十二首》之《有感因懷吳岱觀先生》

另有《有感因懷吳岱觀先生》,言及龔賢與吳山濤的交誼。在龔賢的《山水卷》(美國哈佛大學福格美術館藏)畫跋中,將程嘉燧、李永昌、方式玉、王尊素、僧漸江、吳岱觀、汪之瑞、孫逸、程邃、查士標,稱為“天都派”,此十人又稱“天都十子”。

詩中“半生能得幾知己,識我如公不昧心”,將吳山濤視為知己。而“自是漢家邊幅廣,夜郎夸許笑難禁”則隱著其以“漢人”為豪,譏笑“夜郎”的“遺民”心境。此間“夜郎”或即隱喻清廷。

04

龔賢書法:高逸出塵表

周夢臺稱龔賢“其畫其字”高逸出塵表,即可見其書法亦是造詣精深。所謂“書畫同源”,十三歲便跟隨董其昌學畫的龔賢亦是“以書入畫”,所作繪畫在用墨經營、虛實對比、明暗層次上,皆有獨特神采。

而其書法,則應是自米芾、董其昌的基礎上脫胎而來,同時又參以其獨特理解。如其所言“書法至米而橫,畫至米而益橫,然蔑以加矣”,即是不受米書的束縛,一味筆筆規摹。而明快舒朗的章法布白、流美爽利的線條等,則契合董書的特點,故此乃能有“似米非米,似董非董”的自我面目。

《山水精品冊》題跋 美國大都會博物館藏

“金陵八大家”中,龔賢也是唯一一位能在“詩文書畫”皆超拔之人。以書法而言,除了臨池不輟外,高級的藝術審美、超前的藝術見識等,都是決定其藝術高度的重要前提。古今書壇,從來不乏“筆筆像古人,無一筆是自己”的“書匠”。

龔賢《柴丈畫說》中,即曾言“畫者,詩之余;詩者,文之余;文者,道之余。吾輩日以學道為事,明乎道,則博雅。亦可渾樸,亦可不失為第一流人。放詩文寫畫,皆道之緒余,所以見重于人群也。”正是其以“第一流文人”的藝術修養,在“詩文書畫”全方面致力耕耘,故為人所重。

其畫跋(泰州博物館藏清人畫冊)亦曾言“不可學古人,不可不合古人,學古人則為古人所欺。吾常欲欺古人,然古人卒不可欺。久之,然后見古人之道, 勢不能不合古人也,也善于學古人者也。”所述也是其不囿于古人的藝術旨趣,顯然亦勝于仿古程式化的“四王”。

龔賢《行書自書詩十二首》,局部

龔賢晚年的書法,一任自然,意興所至之處,充滿著酣暢淋漓、生動活潑的筆趣。蘇軾所說“我書意造本無法,點畫信手煩推求”以及米芾《書史》載“意足我自足,放筆一戲空”等,即是追求這種全無拘束的“書學”境界。

孔尚任《答龔半千》札中,更將龔賢信筆揮灑的書法,贊為“醫治俗病”的妙藥。札云“得妙染佳詩,充盈幾案,小小劃子,人亦指為書畫船,頓令作篷窗、持茶杯者,須眉顧盼,皆有風度。誰謂人俗不可醫?先生非醫俗之岐黃乎?”[5]

龔賢《漁歌子書卷》原藏遼寧省博物館,30×418cm

龔賢《漁歌子書卷》湖北省博物館藏,29.3×685.3cm

而與此《行書自書詩十二首》拍品書風極為相似的佳作,如原藏遼寧省博物館的龔賢《漁歌子書卷》以及湖北省博物館藏《漁歌子書卷》。三卷所作時間應相去不遠,富有節奏感的筆勢中,行距舒朗,字距緊密,結體偏修長,線條的粗細豐潤、筆墨的濃淡,以及牽絲映帶的變化等,皆是如出一轍。

遼博原藏的《漁歌子書卷》,卷末附有顏韻伯、周肇祥、陶北溟題跋。顏韻伯跋言“此種筆墨冷氣逼人,不為時俗所悅,必深知此中三昧者始能賞識。”周肇祥跋言“世俗以耳為目,不知寶貴,實則龔畫常見,龔書希有,益堪耽玩。”

筆者亦深以為然,龔賢自號“野遺”,自是不為世法所拘。其半生的流離顛沛,至古稀時仍是“一介布衣”,生活清苦,卻能如《除夕偶作》詩中所云“寒逼草芽驚節換,雪銜梅萼待晴新”,精神富足。這種“安于稼穡,菰蒲相伴”的悠游心境,亦在其瀟灑自適的書法中,躍然于紙。

05

鈐印、鑒藏、出版、上款

此《行書自書詩十二首》手卷,押首鈐“草香堂”朱文印,尾鈐“龔賢之印”白文印、“半千”朱文印。參見《中國書畫家印鑒款識》第1628頁,“龔賢”第50、57印,文物出版社,1987年。“草香堂”是龔賢晚年移居“半畝園”時所居廬舍名。

“草香堂”印

《中國書畫家印鑒款識》“龔賢” 第57印“草香堂”

“半千”印

《中國書畫家印鑒款識》“龔賢”第50印“半千”

鑒藏印,卷尾鈐“德林印信”“二十四琴書屋曾藏”,卷首鈐“寶宋室”和“林朗庵鑒藏印”,可知此作曾經德林、林朗庵遞藏。是作亦出版于《龔賢書畫集》,第290至293頁,天津人民美術出版社,2014年11月。

“寶宋室”和“林朗庵鑒藏印”

“德林印信”“二十四琴書屋曾藏”

德林(清咸豐—同治間,19世紀),姓閻氏,字君直,號硯香。官河南知府,遷鹽運使。畫工山水竹石,書法秦漢之篆隸,以其筆法運入畫境,深樸蒼茫。趙之謙嘗得其指授。

林朗庵(1897-1971),名熊光,臺灣板橋林家后裔。1923年畢業于東京帝國大學經濟系,三十年代居日經商。精鑒賞,富收藏。因家藏有宋徐熙《蟬蝶圖》、米友仁《江上圖》、李公麟《春宴圖》以及燕文貴《夏山行旅圖》等宋元真跡,遂稱“寶宋室”。著有《寶宋室筆記》。

龔賢《行書自書詩十二首》,局部

題識“書奉云巢主人鑒。同學小弟賢”。考潘宗鼎《掃葉樓集》有詞,文曰“丈人去也,嘆草香堂圮,崇樓孤峙,占得石頭山一角…… ”。“崇樓”應為“崇正書院”,與龔賢所居“香草堂”為鄰。

明朝嘉靖年間,督學御史耿定向在清涼山創建書院,取名“崇正書院”,明萬歷初書院廢,改建祠堂。清初,祠又毀,后曾一度改建為“云巢庵”,同治年間,改稱“小九華寺”,奉地藏菩薩,香火鼎盛。

06

結語

此龔賢《行書自書詩十二首》,未見載于其詩集中,可補文史之闕。而相較于龔賢散佚殆盡的詩文,手卷中十二首的數量之多,亦極為難得。其作為明末清初“遺民”的典型代表,其詩作無疑是彼時頂級文人的心境縮影。而作為“金陵八大家”之首,其“詩史留名字”的詩文亦可豐富“金陵詩”,乃至文學史、藝術史的進一步探究。

龔賢曾言“余生皆酒力,不幸以詩名”,手卷中的詩篇,質樸精煉,滿紙云章閑逸,卻也隱著“遺民”之思,所提及的呂潛、吳山濤亦彼時書畫名家,而吟誦間的清雅之氣,又令人慨嘆其胸襟性情之高潔,亦總懷以光明。

而卷中如云流水池,一氣呵成的暢意書法,當為康熙二十四年除夕佳節為毗鄰的“云巢庵”主人所作,筆墨精妙,周亮工贊其“前無古人,后無來者”,信不誣也。周肇祥所言的“龔畫常見,龔書希有”,亦可證龔賢的書法傳世鮮少,類此佳作,則更為可珍。