大小:

下載:571次

分類:書法字帖

為何將《海外西經(jīng)》卷定為祝枝山筆墨奇品?

- 支 持:

- 分 類:書法字帖

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:571次

- 發(fā) 布:2023-03-13 08:08:26

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯留言#為何將《海外西經(jīng)》卷定為祝枝山筆墨奇品?簡介

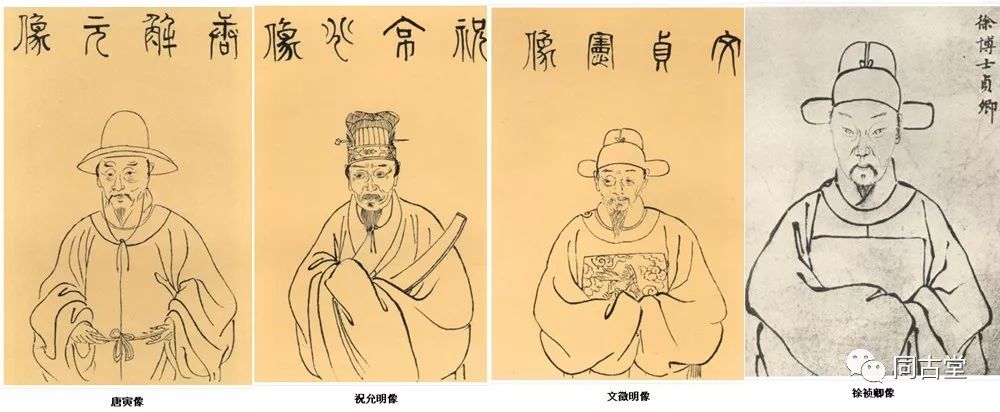

明朝中葉,蘇州有四位才子,文采橫溢又性情灑脫,人稱“吳中四子”,即為后人所熟知之“江南四大才子”,分別為唐伯虎、祝枝山、文徵明、徐禎卿。

四人無所不精,卻各有千秋。

其中唐伯虎尤善繪畫,筆墨格調(diào)秀逸,自號桃花庵主,頗是孤傲不羈;祝枝山則工書法,又集各先賢之所長,隸、楷、行、草諸體皆擅,自成一家;文徵明雖“大器晚成”,卻詩文書畫兼絕,其門生后裔匯為“吳門書派,大有籠罩一代之盛;徐禎卿少長文理,“家不蓄一書,而無所不通”,更以詩歌名滿士林,人稱“吳中詩冠”。

吳中四才子(唐伯虎、祝枝山、文徵明、徐禎卿)

關(guān)于“江南四大才子”的傳奇逸事,比比皆是,亦不乏以此改編的影視作品,如《唐伯虎點(diǎn)秋香》、《金裝四大才子》等至今為人所樂道。劇中唐伯虎的風(fēng)流倜儻,祝枝山放蕩不羈的性格,更是深入人心。

然影視中四大才子的性情才識與歷史真實(shí)面貌相較,可謂是大相徑庭,尤以祝枝山為甚。史載祝枝山“為人好酒色六博,不修行檢”,可是書法造詣卻獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,尤其狂草被譽(yù)為“明朝第一”。王世貞也曾于《藝苑卮言》中評價“天下書法歸吾吳,祝京兆允明為最”。

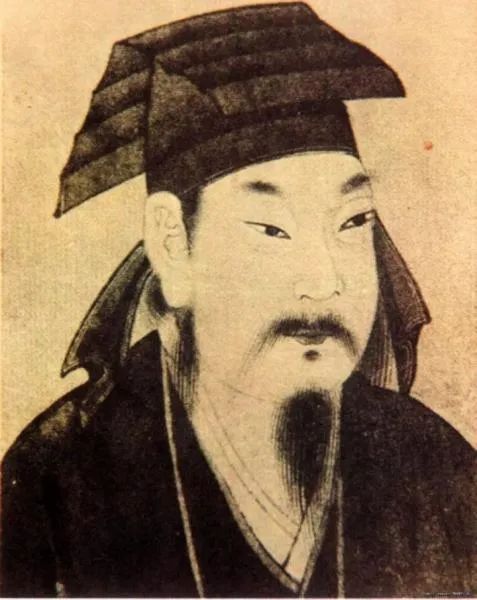

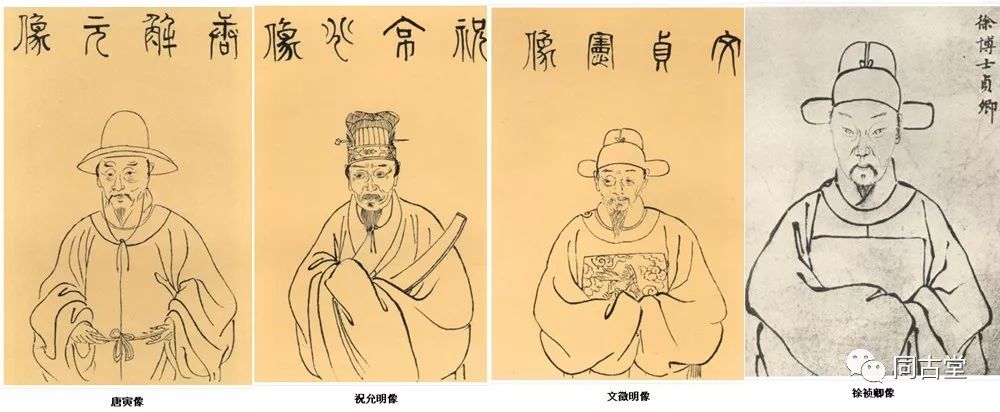

祝允明(1460-1527)

祝允明,字希哲,長洲(今江蘇吳縣)人,因長像奇特,而自嘲丑陋,又因右手有枝生手指,故自號枝山,又號“枝指生”,因曾任京兆應(yīng)天府通判,世人稱為“祝京兆”,明代著名書法家。

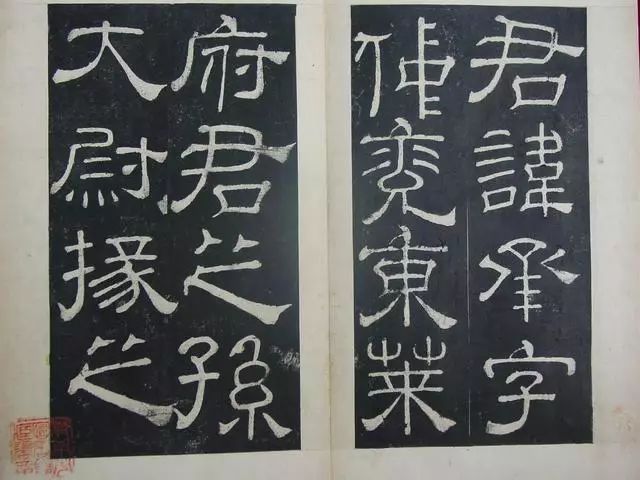

楷書早年精謹(jǐn),師法趙孟頫、褚遂良,并從歐、虞而直追“二王”。草書師法李邕、黃庭堅、米芾,功力深厚,晚年尤重變化,風(fēng)骨爛熳。

據(jù)載,祝枝山自小天賦異稟,五歲能作徑尺大字,九歲成詩。其又出身官宦人家,祖父祝顥累官至山西布政司右參政,外祖父徐有貞曾擔(dān)任華蓋殿學(xué)士,岳父李應(yīng)禎授中書舍人,以南京太仆少卿致仕。

此三人皆一時魁儒,因此祝枝山又得益于家學(xué)淵源,所獲匪淺。文征明也曾言及:“(祝枝山)早歲楷法精謹(jǐn),實(shí)師婦翁,而草法奔放,出于外大父,蓋兼二父之美,而自成一家者也”。

后經(jīng)多年臨習(xí),又另辟蹊徑,祝枝山的書法更是兼眾家之長,各類書體隨心而書,筆意鋒勢不拘一格,看似狂放又有規(guī)矩法度可循,實(shí)為書壇翹楚。

故而,時人多向其索書,題跋刻銘詩和作序,蔚為風(fēng)尚。

「1」

書名太盛,贗書遍天下

祝枝山書名太盛,以至于贗品甚多。

在其去世前后,已有不少偽作。王世貞曾言“(祝京兆)傳世間有拘局未化者,又一種行草有俗筆,為人偽寫亂真,頗可厭耳”。明末之時,評論家安世鳳更是直言“希哲翁書遍天下,而贗書亦遍天下。”,贗作之多由此可見。

究其緣由,除了祝枝山盛名之下,顯貴雖贄幣踵門,輒辭弗見外,另有重要原因,即其書法多變,所書百十卷,莫有同者。

文彭亦曾云:“我朝善書者不可勝數(shù),而人各一家,家各一意,惟祝京兆為集眾長,蓋其少時于書無所不學(xué),學(xué)書無所不精。”

祝枝山的書法不同時期皆有變化,早年學(xué)法鐘繇、歐陽詢,晚年則師黃庭堅、米芾,之后又回歸晉人風(fēng)骨,而且其又常以其他書家面目炫技,故鑒定真跡更是困難。如今,時隔五百余載,縱然各大省級博物館館藏,也是真假參差混雜。

因此,后世多以其標(biāo)準(zhǔn)件書法作品,比對結(jié)字結(jié)構(gòu)、署款、紙張材質(zhì)、題跋傳承、印鑒等綜合判斷,至于單純以書法水平論斷,顯然不合時宜,也定有爭議。

「2」

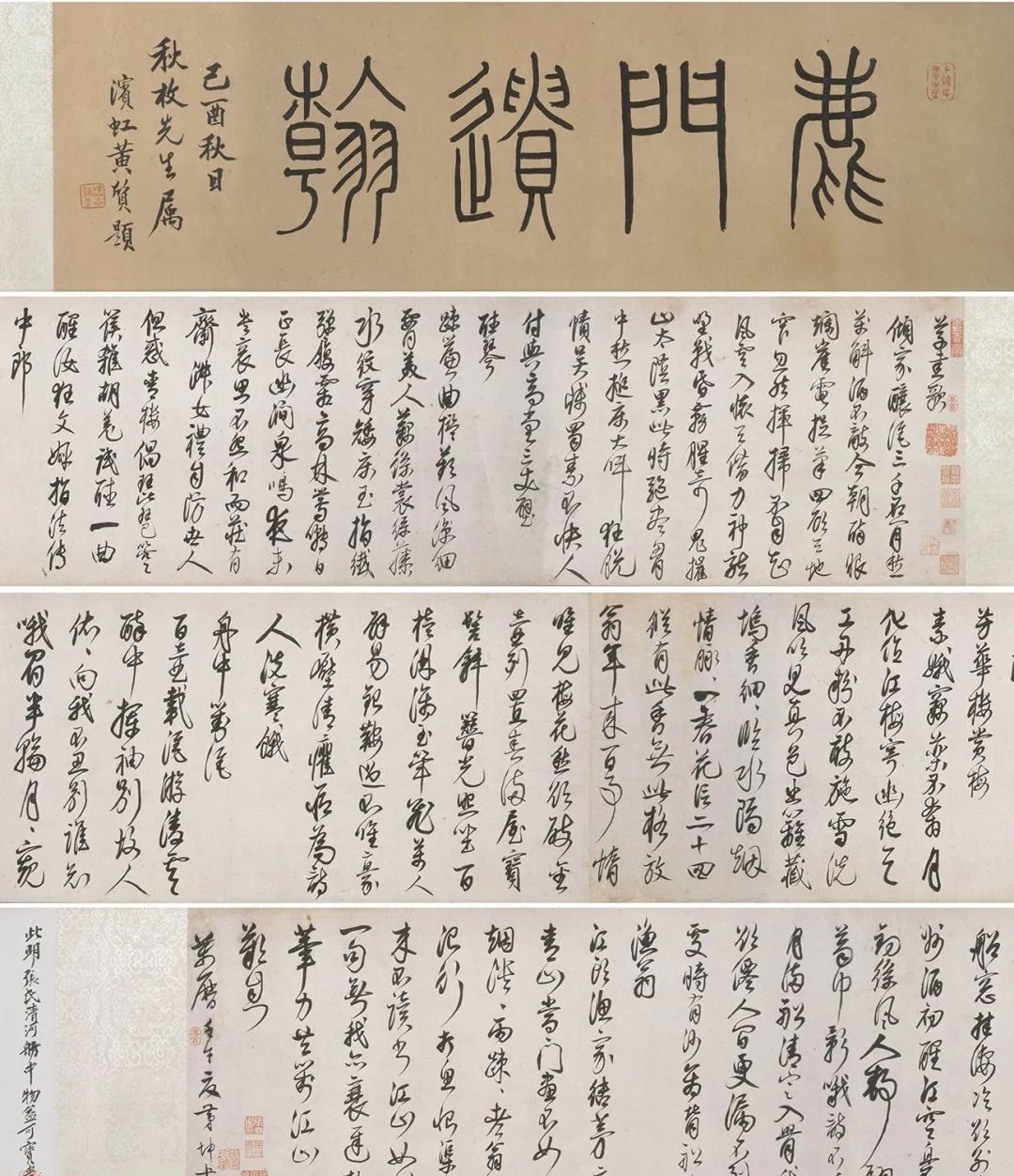

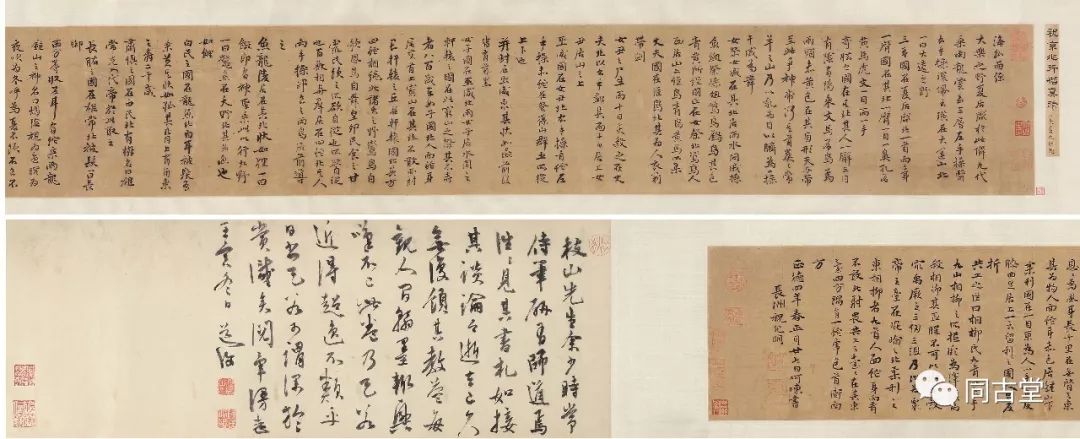

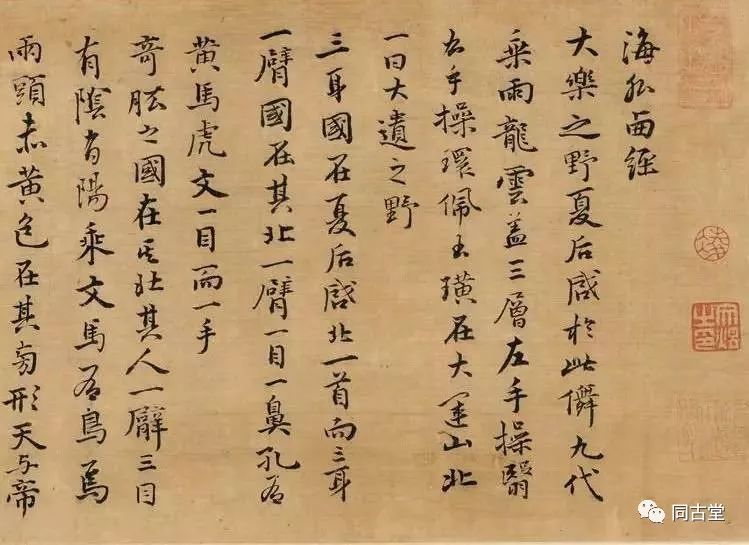

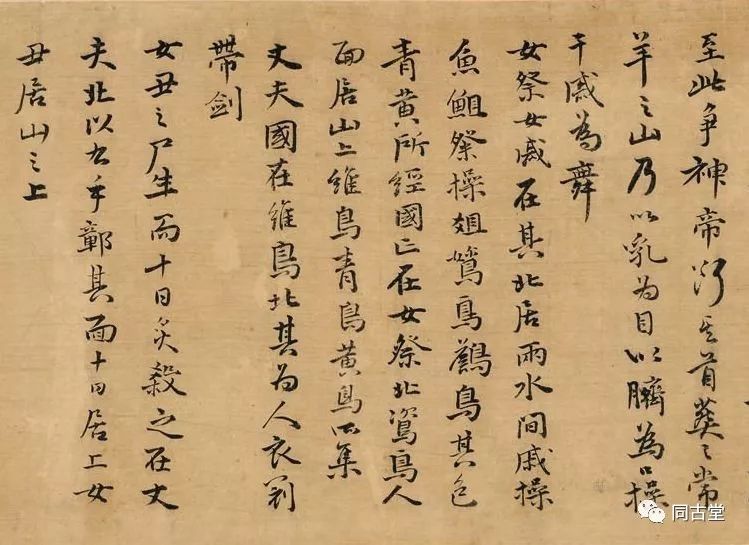

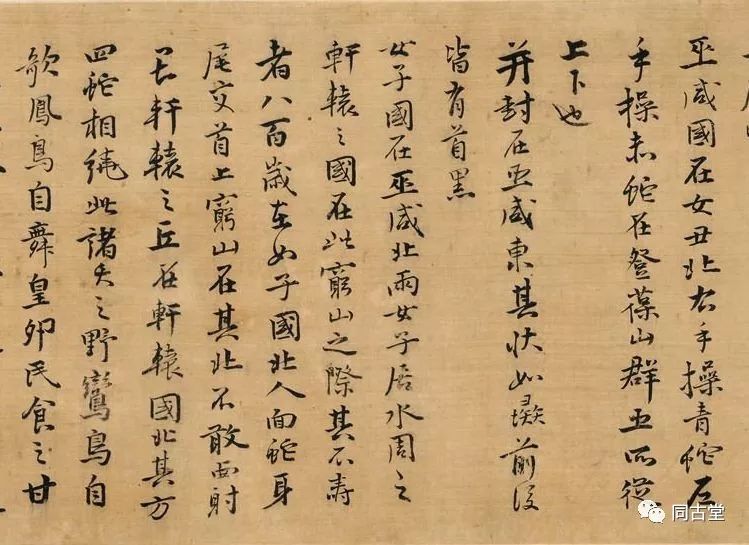

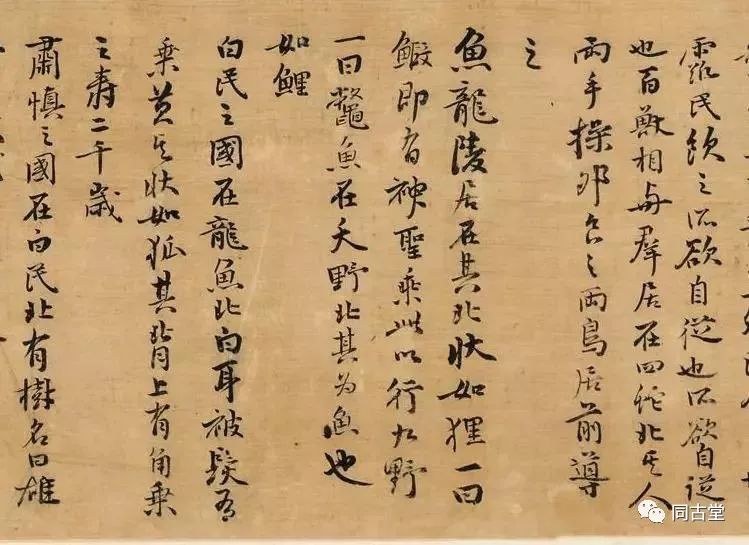

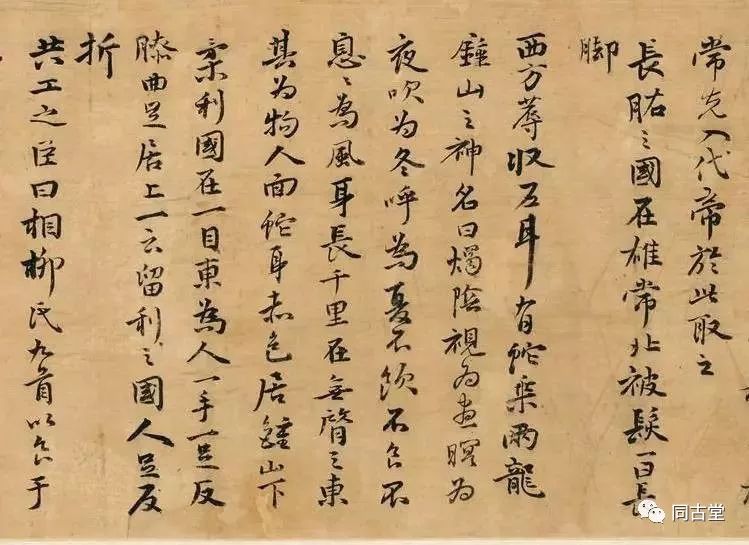

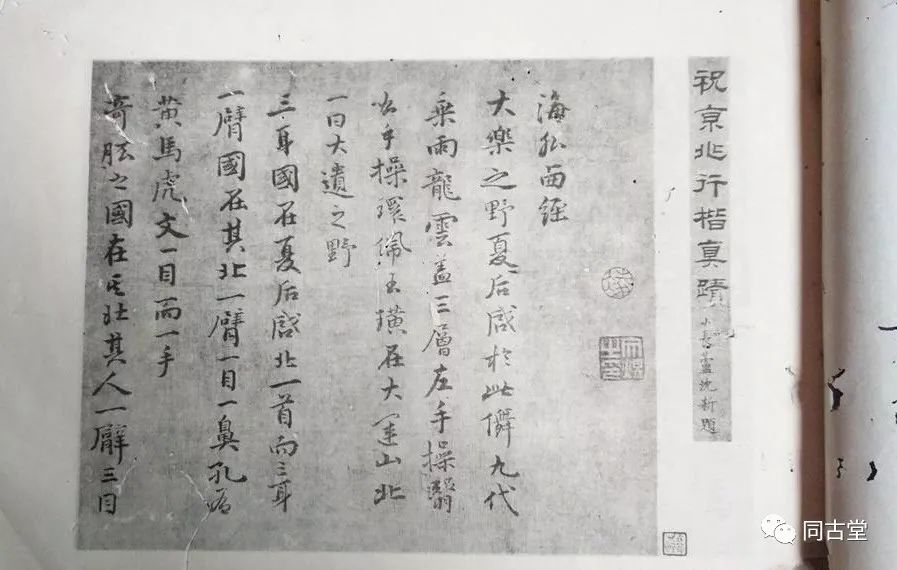

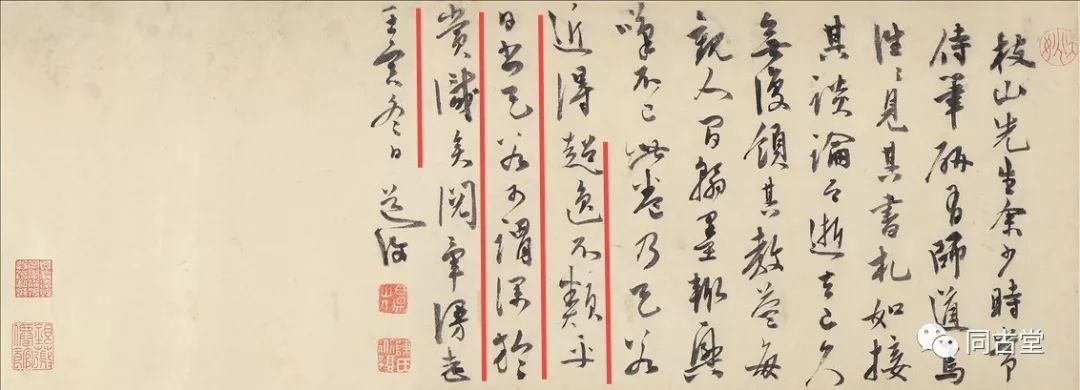

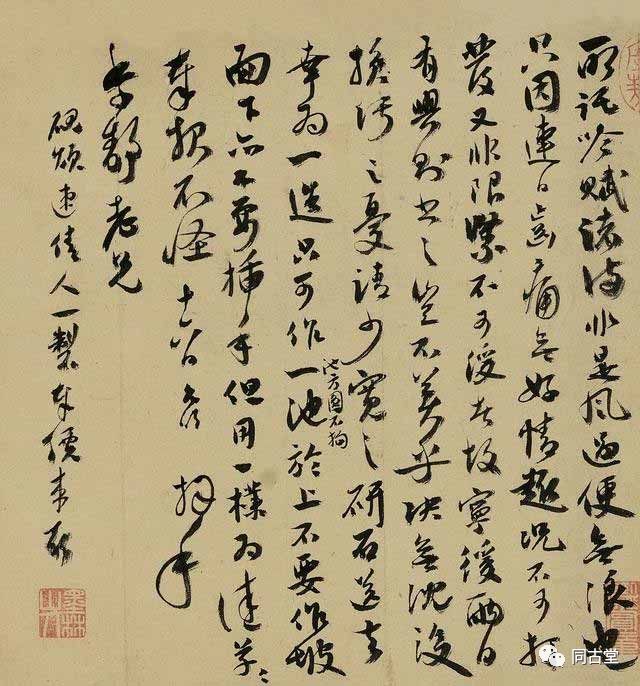

《海外西經(jīng)》行楷

所幸,中貿(mào)圣佳秋拍《璀璨》書畫及古代藝術(shù)珍品夜場,征集之祝允明《海外西經(jīng)》行楷筆墨,筆者尋有些許線索,以為或可定為奇品墨跡。

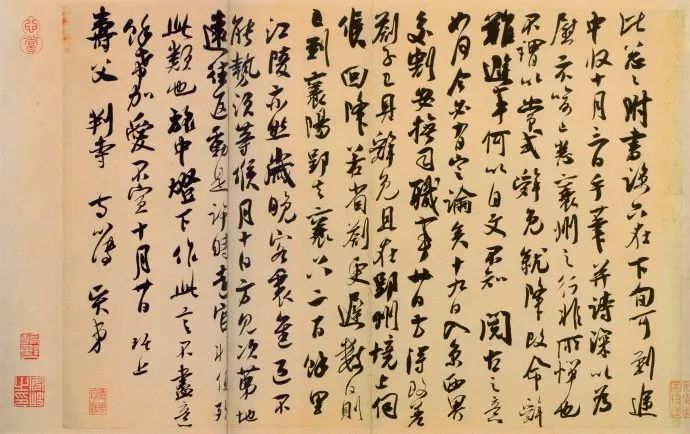

祝允明 《海外西經(jīng)》手卷 水墨絹本

中貿(mào)圣佳2018秋拍

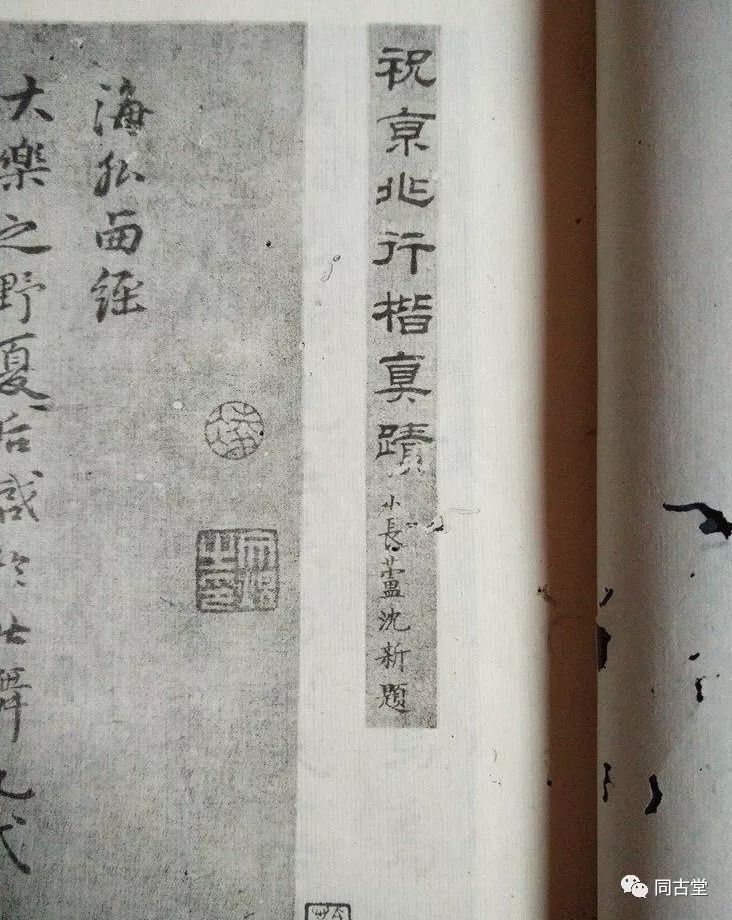

題簽:

祝京兆行楷真跡。小長蘆沈新題。

題識:

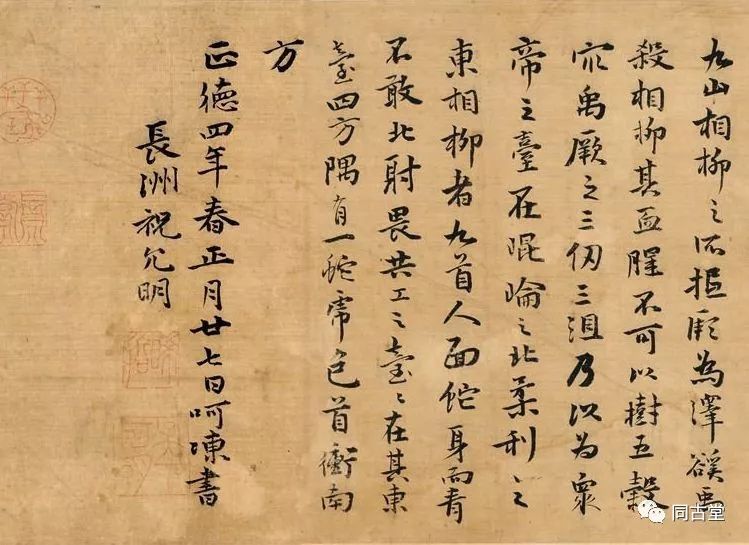

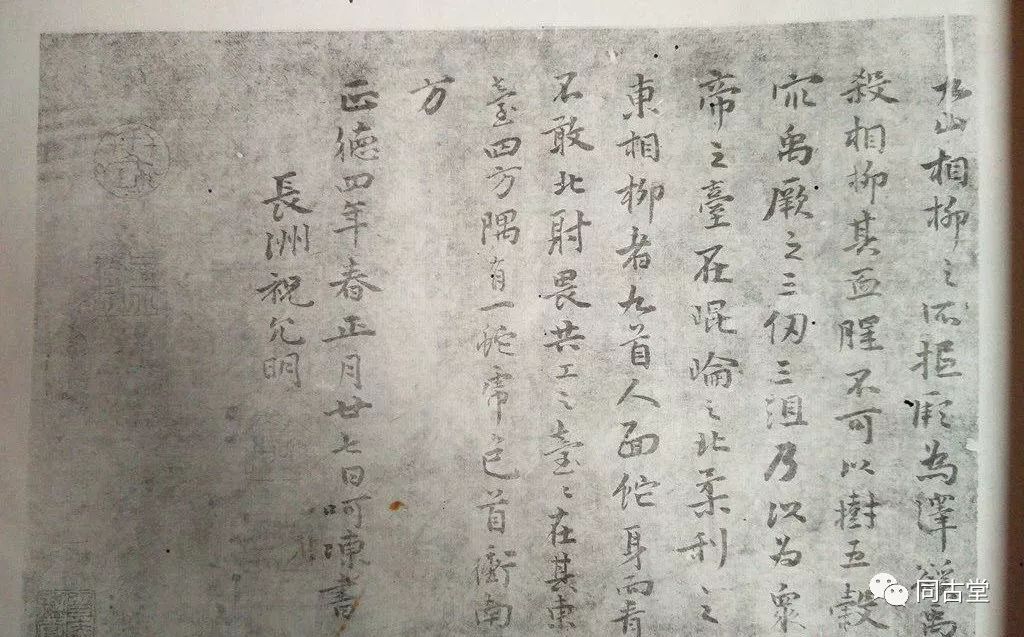

“海外西經(jīng)”大樂之野夏后啟于此儛九代。乘雨龍,云蓋三層,左手操翳,右手操環(huán),佩玉璜……正德四年春正月二十七日呵凍書。長洲祝允明。

題跋:

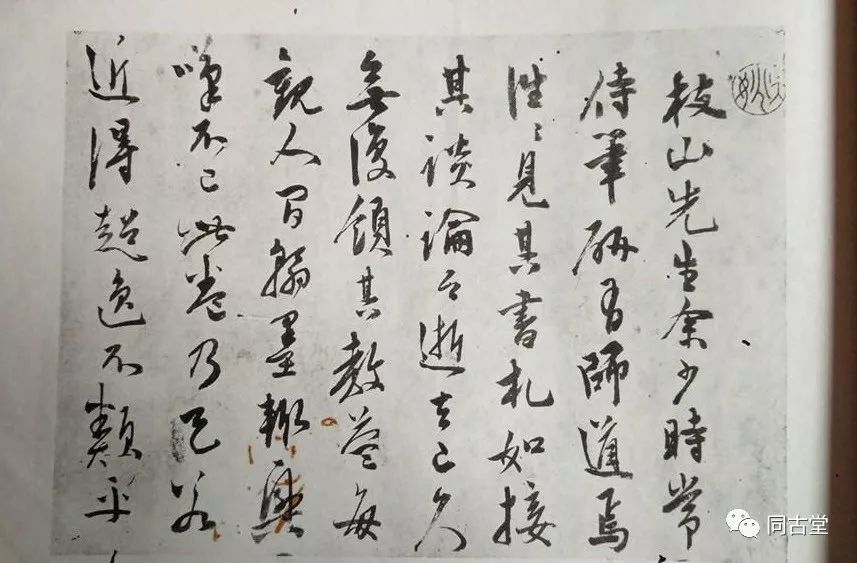

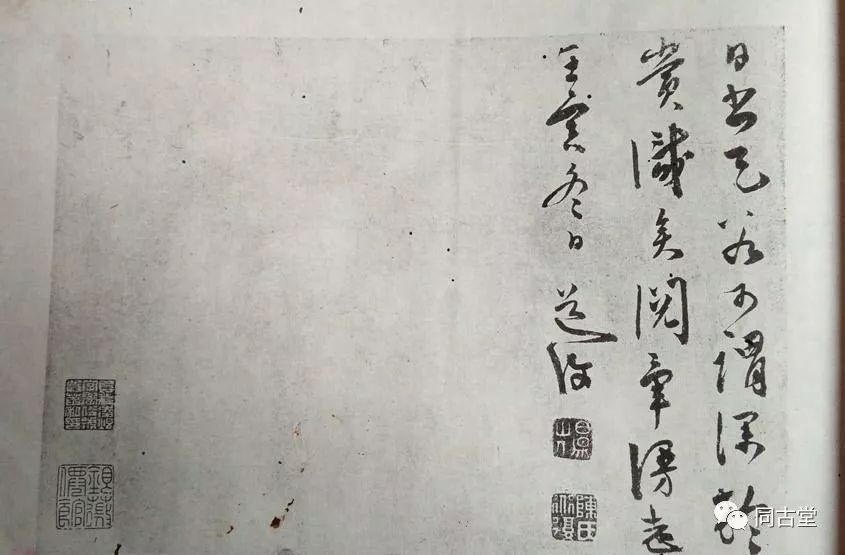

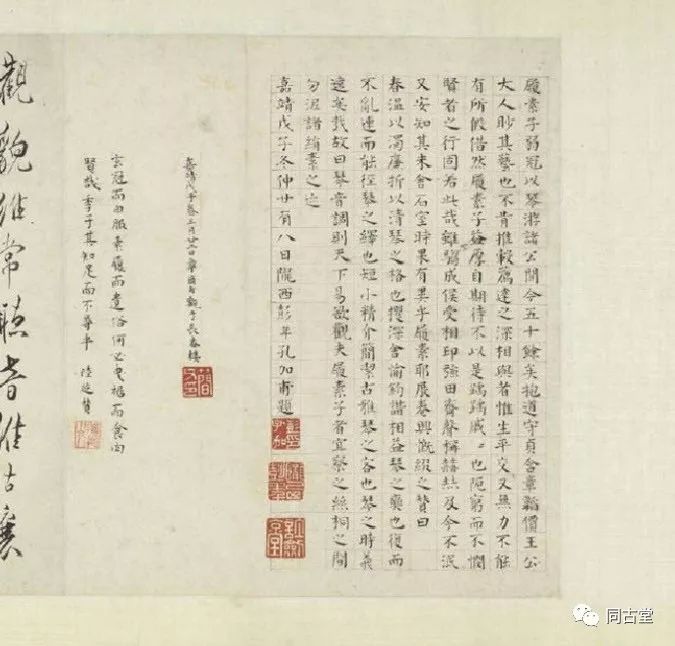

枝山先生,余少時常侍筆硯,有師道焉,往往見其書札如接其談?wù)摗=袷湃ヒ丫茫瑹o復(fù)領(lǐng)其教益,每觀人間翰墨輒興嘆不已。此卷乃天谷近得,超逸不類平日書,天谷可謂深于賞識矣。閱畢漫志。壬寅冬日,道復(fù)。

鈐印:

白陽山人、陳氏道復(fù)、大姚

鈐印:

晞?wù)堋窍掳⒚鳌⒅χ干?/p>

鑒藏印:

伯及心賞、凌、文煜之印、長留天地間、世寶、真賞、彭年孔加 、項墨林父秘笈之印、質(zhì)庵鑒賞、烏程凌煜字學(xué)俊號質(zhì)菴私印、銀薇仙館、枝指生

出版:

1.《明祝枝山行楷真跡》單印本,民國珂羅版,1944年出版。

2.《中國書法全集·49-祝允明卷》,葛鴻楨編,劉九庵學(xué)術(shù)顧問,第92-94頁;文字第341頁;目錄第383頁,榮寶齋出版社,1993年出版。

3.《第二屆北京中國文物藝術(shù)品國際博覽會》古代書畫(第二冊),第48-49頁,北京市文物局、北京電視臺出版。

4.《江南四大才子全書》(第三卷)祝允明詩文書法全集第54-59頁,中國言實(shí)出版社,2008年出版。

5.《祝允明年表》第418頁。

6、1998年榮寶齋出版社《中國書法全集?祝允明卷》p27

此作書于正德四年(1509),彼時祝枝山年歲五十,可謂書道大成。細(xì)觀墨卷,行書遒美,筆力勁健,除了行楷之外,亦有部分以行草揮筆,因此書卷中有行、楷、草三種字體。此三種字體祝氏皆擅。

該書卷曾于1944年,有珂羅版影印出版,封面上貼有當(dāng)時名家王福盦所題“明祝枝山行楷真跡”箋條,葛鴻禎根據(jù)其所署年款“甲申春日”推算,出版年代最早當(dāng)在民國三十三年即1944年。

筆者查,此書版權(quán)頁粘坿于封底,經(jīng)售處為上海漢口路七O一號墨林金石書畫社,印刷者下署:襄陽路四四四弄七一號,上海鑑真社經(jīng)理,安定珂羅版社。

1944年《海外西經(jīng)》卷珂羅版

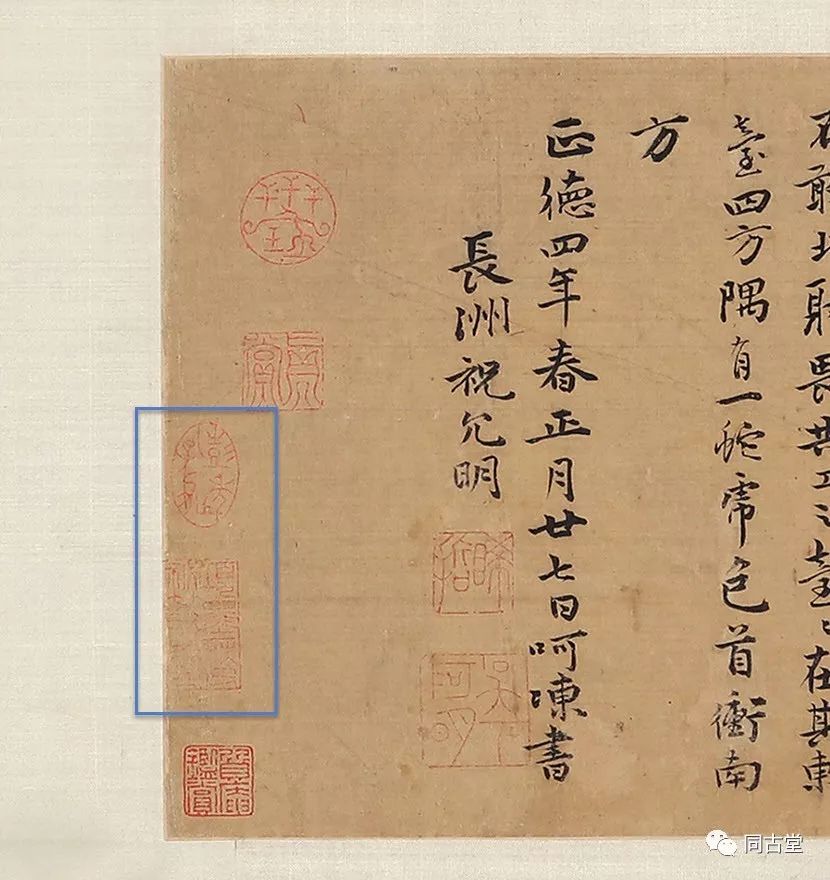

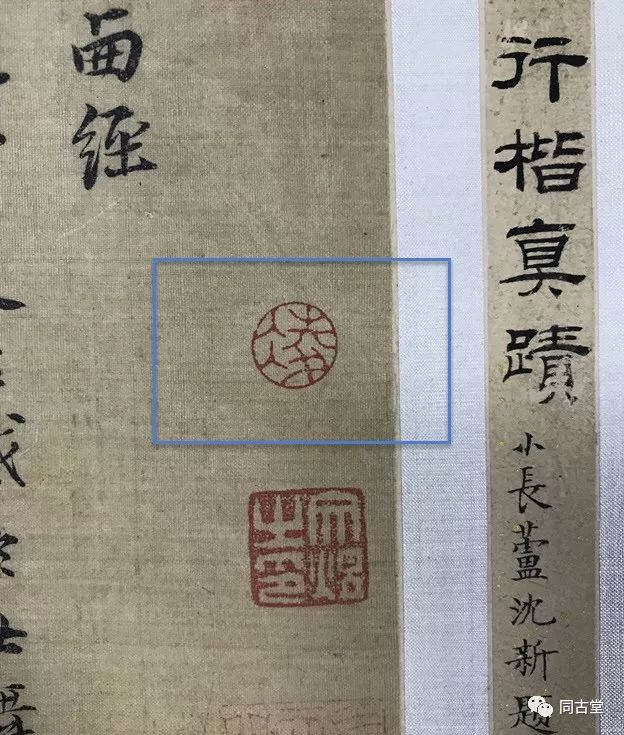

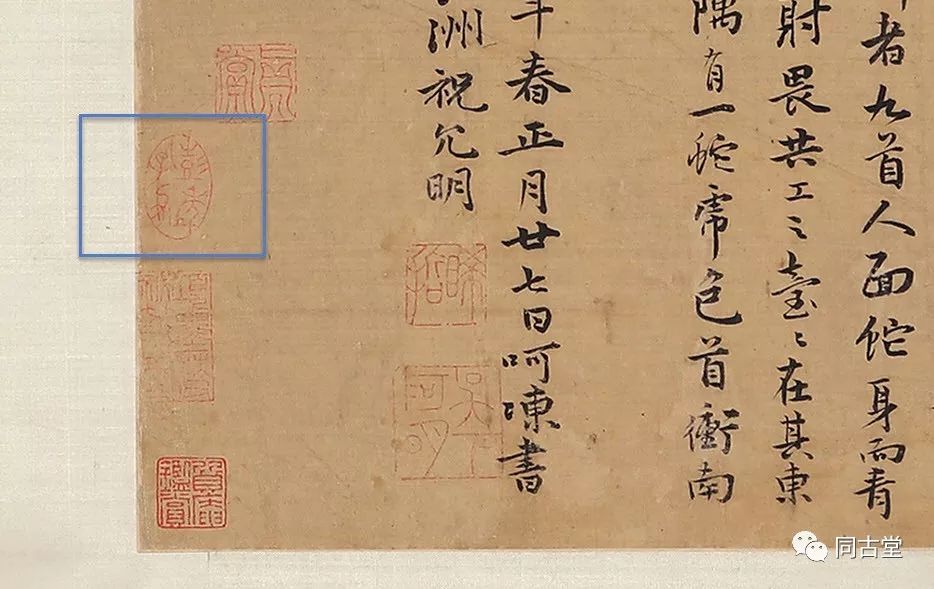

珂羅版書卷,有兩印章模糊,因年份久遠(yuǎn),色彩稍淡,所以沒有完全顯影,即“彭年孔加”、“項墨林父秘籍之印”,均鈐于祝枝山所書同一紙張左側(cè)。

此二人,可以說也是盛名久矣。

彭年(1505~1566),字孔嘉,好學(xué)工書,為吳門書派的重要成員之一。此外,祝枝山過世時,彭年已經(jīng)二十二歲,且已常交游于吳門諸子。

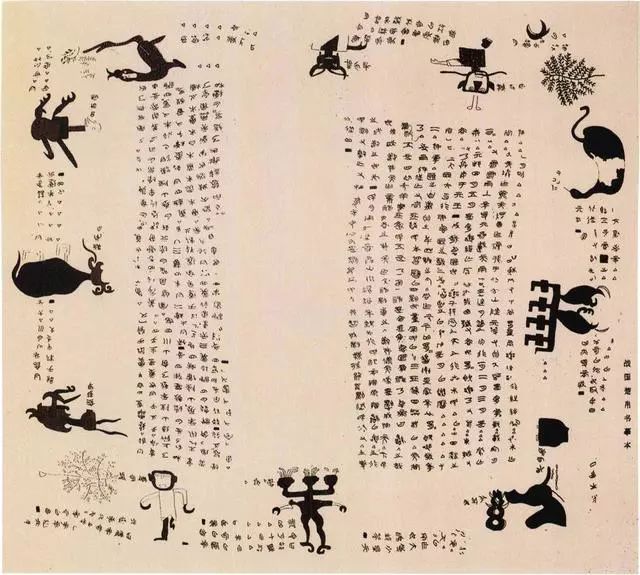

項元汴(1525-1590),字子京,號墨林,別號墨林山人,浙江嘉興人。為明代著名收藏家、鑒賞家。精于鑒賞,好收藏金石遺文,藏書皆精妙絕倫,每遇到宋刻,即邀請文彭、文嘉兄弟共同鑒賞。史稱"三吳珍秘,歸之如流",法書名畫、古玩彝鼎,鑒別精到,過眼即識真贗。

此卷經(jīng)彭、項二人鑒識,自然增加不少可信度。

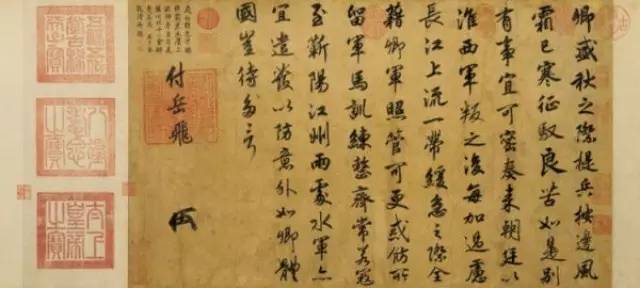

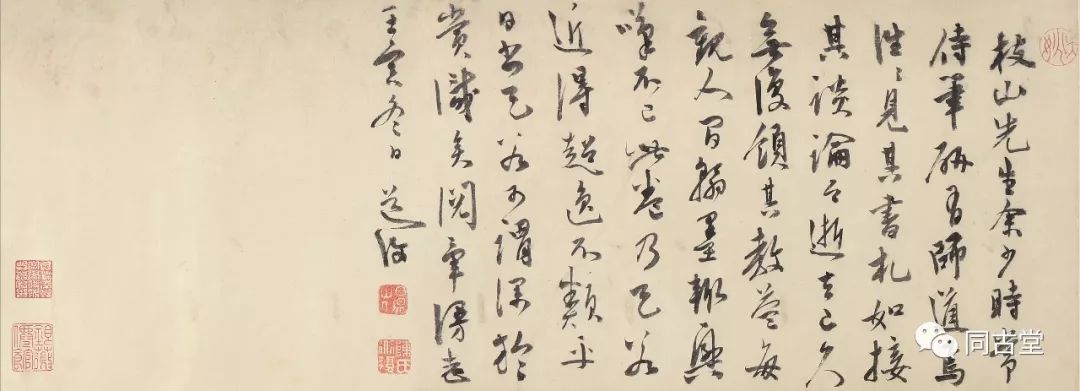

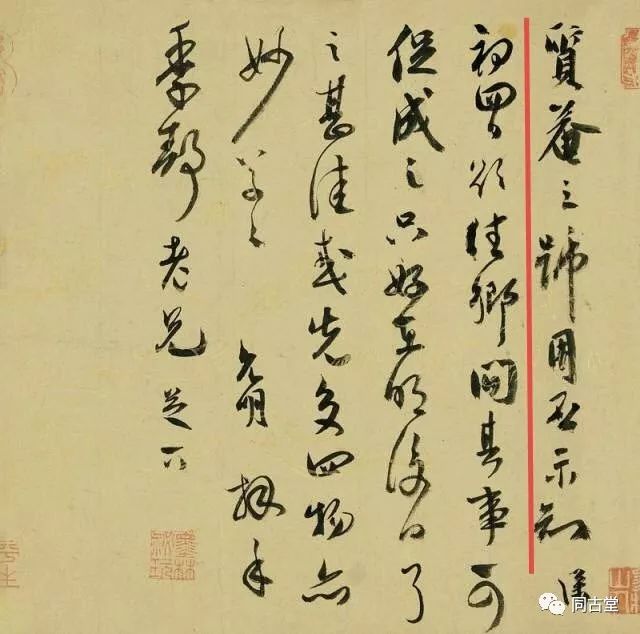

珂羅版亦有陳淳題跋,提及“此卷乃己谷近得,超逸不類平日書,己谷可謂深于賞識矣。”

珂羅版 陳淳題識

筆者以為,此處“天谷”應(yīng)為“天若”,暫不可考。陳淳題跋中提及“天若”,筆者查閱,文征明后人文秉,曾自號“天若遺民”,未知文氏先人是否曾有此齋號,未得可知。篇幅所限,不再贅述。

從陳淳的傳世筆墨來看,足見祝枝山對陳淳的書法甚有影響。“不類平日書”由此也可窺見陳淳對于祝枝山的筆墨應(yīng)是了然于胸。

而題跋中“超逸”二字,也可見書道大成的祝枝山,筆勢比早前更加游行自如。亦契合題跋中陳淳所言及“每觀人間翰墨輒興嘆不已”。

落款“壬寅冬日”,即1542年,其時陳淳年已六十。“今逝去已久,無復(fù)領(lǐng)其教益”,則是祝枝山已經(jīng)逝去15年之久,時間上吻合題識。其人少時常侍祝枝山左右,如今故人已逝,唯見“人間翰墨”,無法再聆聽教誨,心中難免落寞。陳淳的題跋,甚有參考價值。

卷中鈐印“大姚”,蓋陳氏世居澄湖大姚村,引首章即常為“大姚”。陳氏書畫收藏也是以竭力搜求描寫大姚村的作品為特色。所以陳淳對舊時舊景感情十分細(xì)膩,慨懷。

正因如此,陳淳見舊日恩師墨寶,才會“閱畢漫志”。

此外,葛鴻禎查,祝允明款旁所用朱文“晞?wù)堋币挥∨c北京故宮博物院所藏祝書《六體詩賦卷》用印完全一致,另一枚朱文“吳下阿明”則與北京榮寶齋所藏《連昌宮辭等三種冊》所用為同一印。

然而如此便可斷乎?有無其他佐證。帶著疑問,筆者繼續(xù)查閱。

「3」

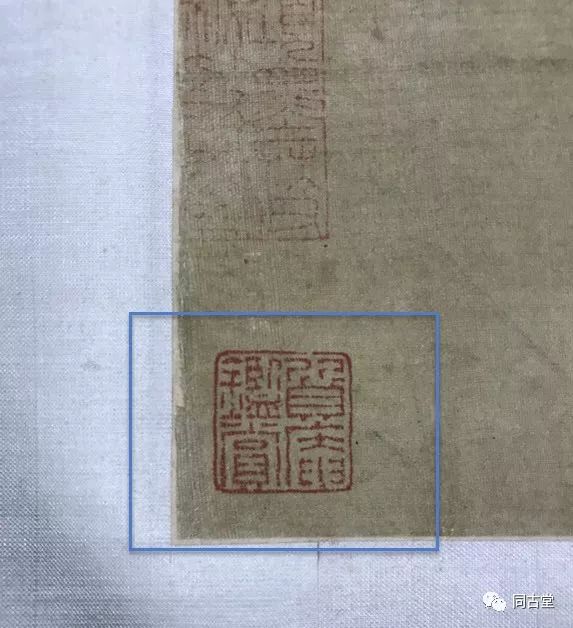

質(zhì)庵是誰?

質(zhì)庵是誰?單一“凌”字,何意?筆者查閱諸多資料,終于找到線索。

鈐印:質(zhì)庵鑒賞

鈐印:凌

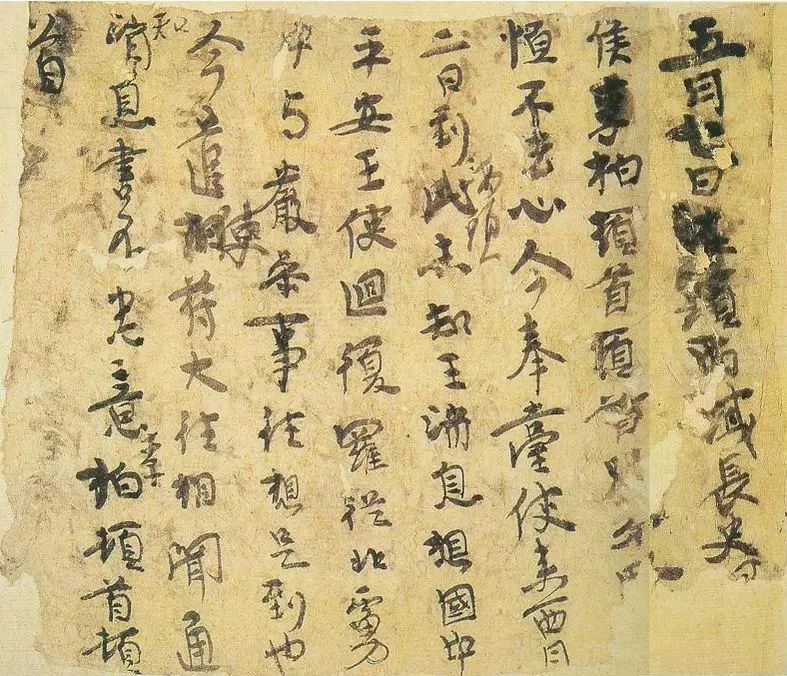

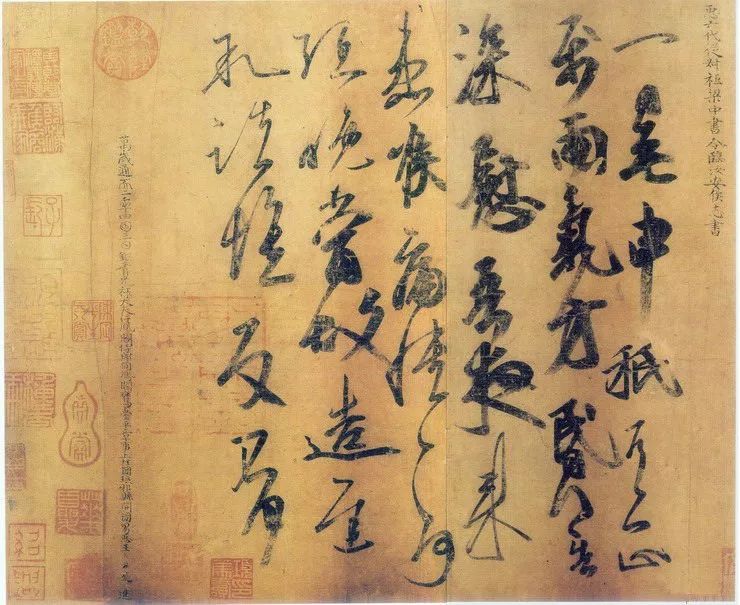

《吳門名士手柬》中,有一封祝枝山致楊季靜札,提及:質(zhì)庵之號用否?示知。

祝枝山《質(zhì)庵帖》

如果沒有此信札,相必很難將《海外西經(jīng)》卷聯(lián)系到楊季靜。信札中,祝枝山或?yàn)闂罴眷o取了別號“質(zhì)庵”,故而書信詢問是否有使用此號。

筆者查閱,楊季靜,名凌,吳人。善琴,其父楊守素。楊季靜與吳門眾人友善,常有雅集。

此外,祝枝山在另一信札中,還曾提及:所托吟賦諸詩,非是風(fēng)過便無浪也,只因連日齒痛無好情趣,況不可打發(fā),又非限緊不可緩者,故寧緩兩日,有興則書之,豈不美乎?絕無沉沒換污之憂。請少寬之。

可見楊季靜曾拜托祝枝山為其作書,二人之交集頗多。

祝枝山《制研帖》

《制研帖》信札中提及“連日齒痛”之事,筆者查祝枝山在《致文貴札》中,也有說“雖齒痛少飲,安能郁郁抱膝坐屋子下對淫淋乎”。

“故寧緩兩日,有興則書之,豈不美乎?絕無沉沒換污之憂。請少寬之。”,可見祝枝山想乘興而書,以佳作相贈楊季靜。

此札書于“十六日”,而《海外西經(jīng)》卷書于二十七日,不知是否即為此書,筆者就不得而知。然《海外西經(jīng)》洋洋灑灑數(shù)百余字,也可見絕非尋常應(yīng)和之作。

1505年,在楊季靜離開蘇州時,祝枝山還曾作詩送別楊子《招鳳辭——送楊子游金陵》:

玄桐掛朱絲,碧軫黃金徽,獨(dú)抱登高臺。坐石上,時一揮,清商不如清角悲。鳳來歸,鳳來歸,高臺紅日麗秋暉。秋暉欲落兮,鳳來不來。

而在《聽帆樓書畫錄》中,還有記載:

弘治甲子,六月,祝允明訪友文徵明,在悟言室書詩卷。時楊季靜亦在。季靜琴余,晚涼對坐,無事。允明書遂與楊季靜持去。

也可知,祝枝山與楊季靜有詩卷往來。

除了祝枝山,楊季靜與唐寅、文徵明、文伯仁、彭年都有交游。文徵明為其寫千字小楷《琴賦》,唐寅與文伯仁為其作小像。畫中楊季靜作高士狀,坐而撫琴,儼然世外之人。

在文伯仁繪楊季靜像中,祝枝山題識:

楊季靜像贊。吳有楊子,學(xué)儒工琴。以素為履,紆符其心。足也日馳乎井陌而不紫其屨,服也生安于韋布而莫錙其襟,將締盟而指梅。愿比德而佩璧,白賁無咎,黃離元吉,優(yōu)哉游哉,焉往不適,嘻!是則有之而有益,比之而無斁乎!長洲祝允明撰。

前文提及,在《海外西經(jīng)》卷中,有彭年鈐印。

筆者查閱,彭年與楊季靜也有雅集唱和。彭年更曾于唐伯虎繪《琴士圖》中題識,言及楊季靜以琴游于吳門諸公。

“履素子弱冠以琴游諸公間,今五十余矣……嘉靖戊子冬仲廿有八日隴西彭年孔加甫題。”

彭年題跋唐寅《琴士圖》

此外,據(jù)《我川寓賞遍》所載,楊季靜曾為吳門望族袁氏“聞德齋”齋友之一。當(dāng)時吳中雅集盛行,聞德齋往來者無白丁,袁表曾羅列常出席雅集名士有十五人,除了文征明、文嘉、文彭、文伯仁外,另有兩人即楊季靜與彭年。

眾人本是故友舊交,自然常撫琴賞畫,言書論字,所以《海外西經(jīng)》卷上,有彭年與楊季靜的印鑒,十分合理。

行筆至此,筆者以為,《海外西經(jīng)》卷,應(yīng)為祝枝山奇品墨跡。試想,若無吳門名士手柬數(shù)百年后出現(xiàn),又有誰會注意到或知道祝枝山與“質(zhì)庵”這一段已經(jīng)塵封的雅集往事。

「4」

吳門士子與楊季靜

祝枝山與楊季靜之間關(guān)系匪淺,又經(jīng)常詩書唱和,另有一個重要原因,筆者以為當(dāng)是同病相憐。

史載祝枝山雖然少年多才,然而仕途卻是坎坷,而楊季靜與眾多吳門士子交游,未嘗沒有擺脫“琴師”身份,從而走向“琴士”階層的想法。祝枝山稱楊季靜“學(xué)儒工琴”,也是文人之間的相互尊重,而非將楊季靜視為普通藝人。

而文征明、唐寅、彭年等人也為楊季靜作畫題字,此中也有惺惺相惜之意。試想,文、唐、彭眾人懷才不遇,科舉前程渺茫,雖然聲名遠(yuǎn)播,可是卻以藝成名,而非士人前程。在“萬般皆下品,惟有讀書高”的時代,矛盾、憤懣,大概如斯。

「5」

結(jié)語

中貿(mào)圣佳征集的《海外西經(jīng)》卷,當(dāng)是筆墨奇品,背后楊季靜與祝枝山等吳門士子的交游往事,躍然于紙。此卷對于祝枝山的筆墨字跡鑒定,也有重大參考價值與文獻(xiàn)意義。

愿得者惜之寶之。