大小:

下載:325次

分類:王羲之

手機掃碼免費下載

糾錯留言#"書圣"王羲之是怎么教子的簡介

王羲之

對于王羲之,我們總是帶著朦朧的熟悉感。

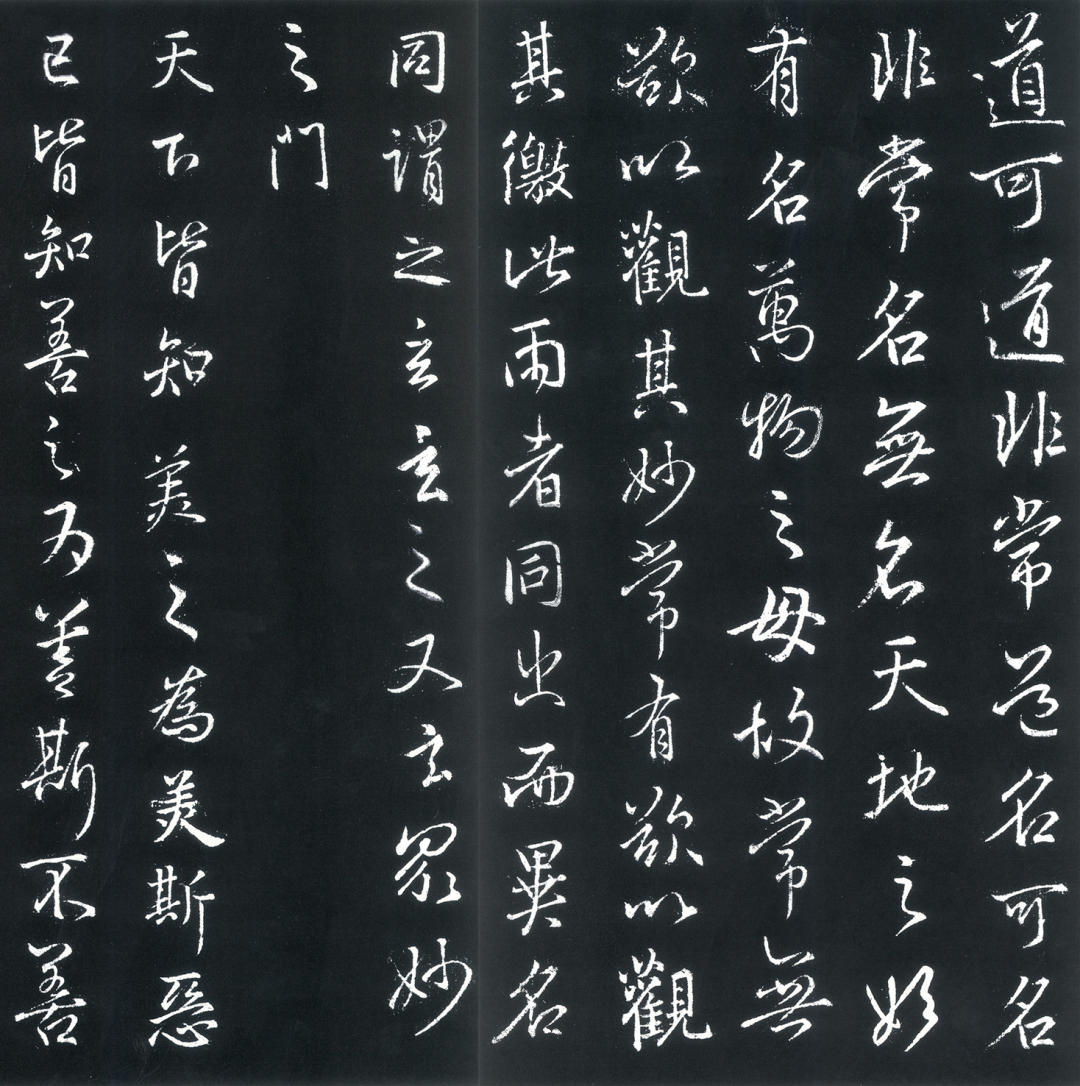

“天朗氣清,惠風和暢。仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”,他是暢快灑脫的蘭亭名士;

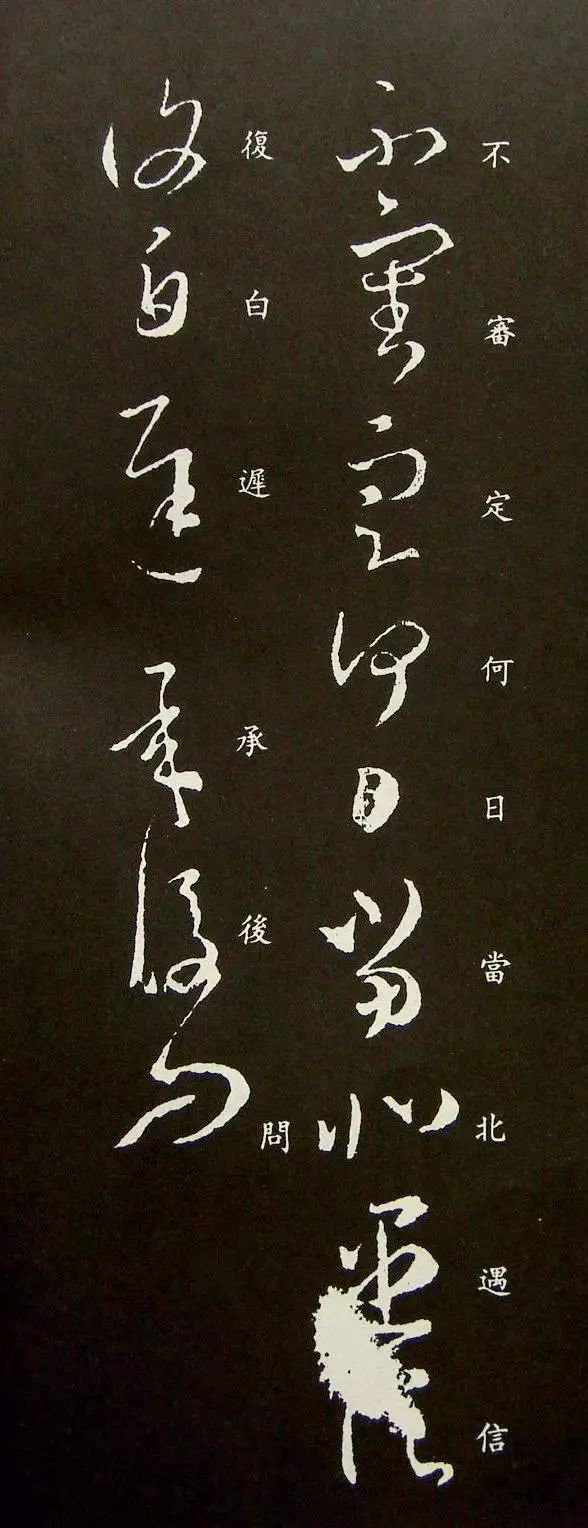

“飄若浮云,矯若驚龍”,他是冠絕于世的千古“書圣”;

“唯一人在東床坦腹食,獨若不聞”,他是泰然從容的東床佳婿。持一管擎天筆,做得名士盡風流。

這大概是我們對于王羲之的全部想象。其實,走近一點,不僅能看清他的輪廓,也能一窺其人其藝其家的底色。

-①-

家風家學

王羲之(303—361年,一作321—379年),字逸少,號澹齋,瑯琊(今屬山東臨沂)人。官至晉右軍將軍,世稱“王右軍”。他是當世大族瑯琊王氏的世家子弟,伯父王導、王敦均為東晉開國重臣。

錢穆在《略論魏晉南北朝學術文化與當時門第之關系》中指出:“當時門第傳統共同理想,所期望于門第中人,上自賢父兄,下至佳子弟,不外兩大要目:一則希望其能具孝友之內行,一則希望其能有經籍文史學業之修養。此兩種希望,并合成為當時共同之家教。其前一項表現,則成為家風,后一項之表現,則成為家學。”

瑯琊王氏始終秉承儒家重禮的傳統,崇孝守悌,以經學、禮學傳家,重視以“孝友”維持家族的親善和睦。王羲之在《與謝萬書》中說:“猶欲教養子孫以敦厚退讓,戒以輕薄。庶令舉策數馬,仿佛萬石之風。”教育子孫敦厚謙讓,禮法持家。

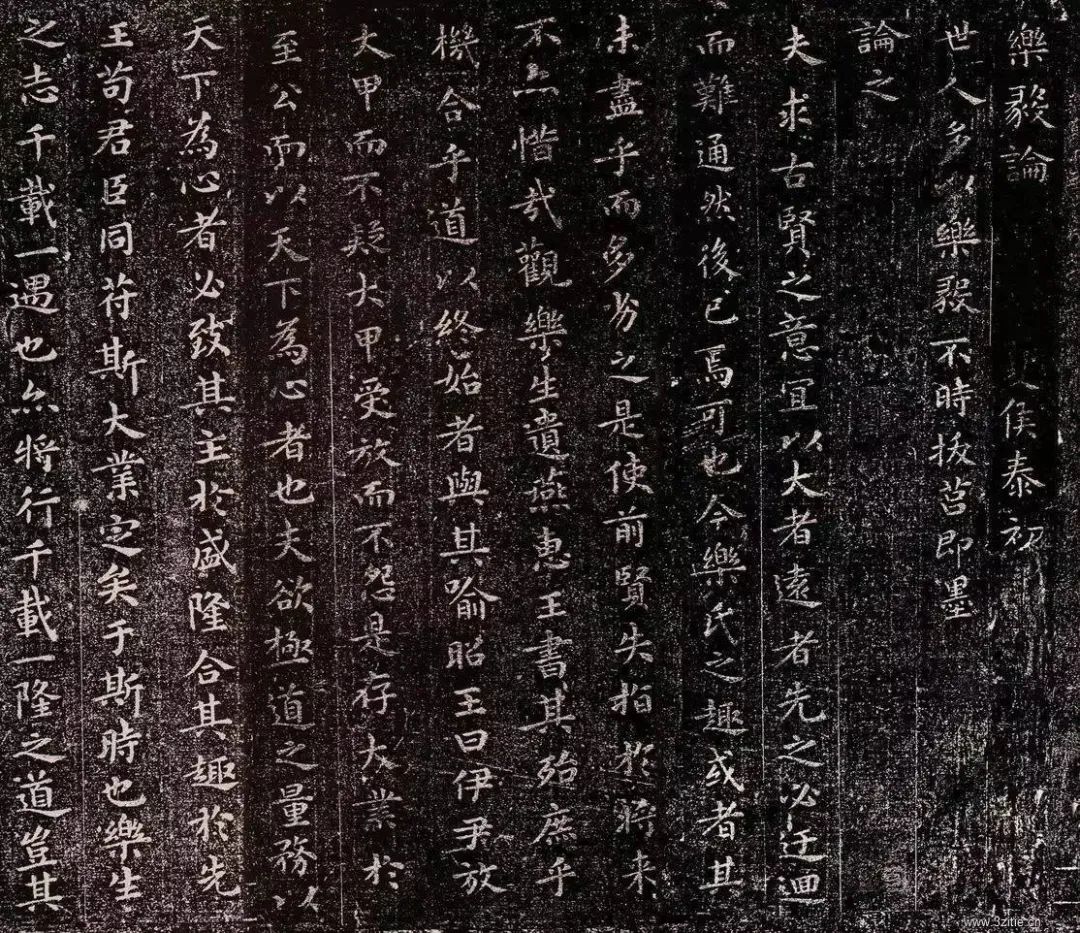

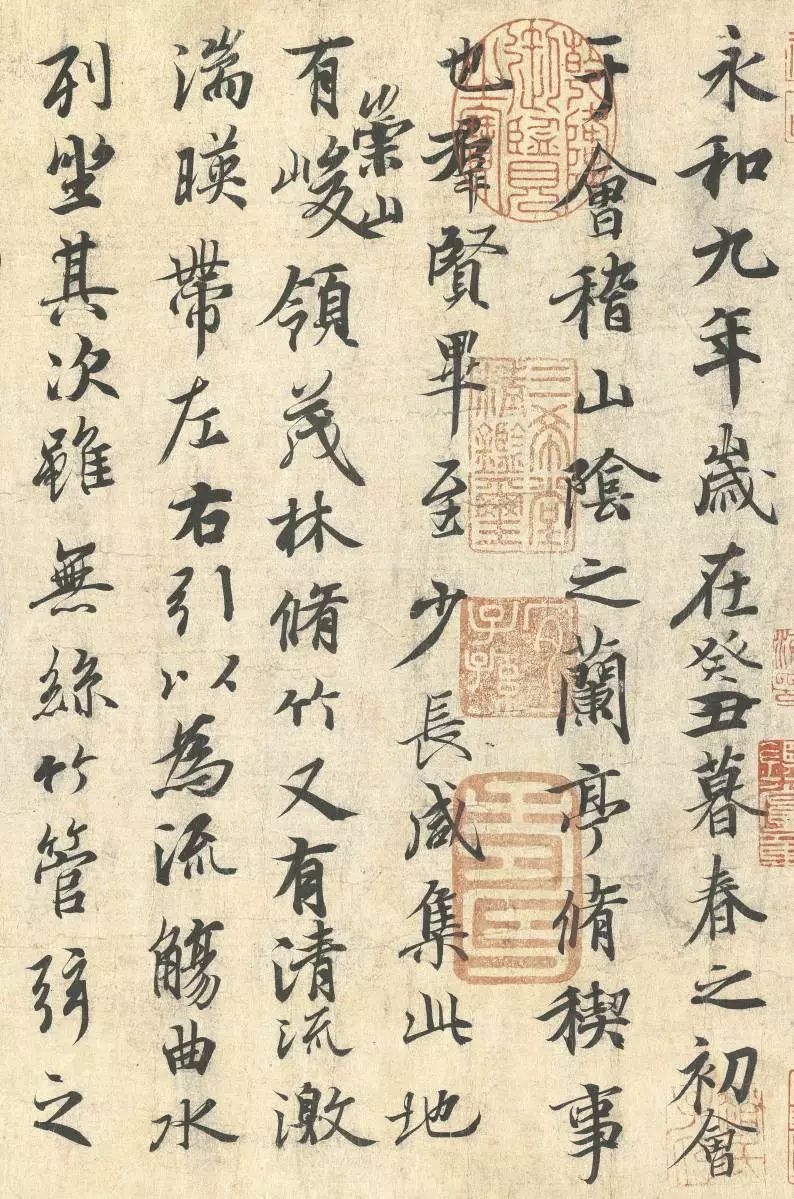

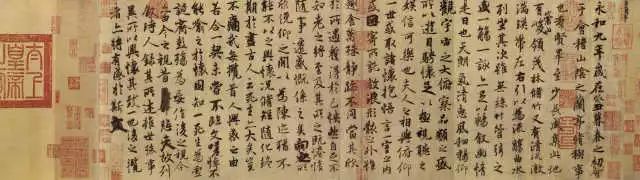

蘭亭集序

至于家學,王氏一族以書法、官學、譜學為宗。王羲之之所以憑書法名世,其實淵源有自。《晉書》稱王氏家族“精通書道”,王羲之叔父王廙能章、楷,傳鐘(繇)法。尤工于草、隸、飛白,張彥遠《歷代名畫記》稱其“過江后為晉代書畫第一”,對王羲之影響頗深。

還有大家熟知的衛夫人傳技王羲之的故事。衛夫人,名衛鑠,屬王羲之母系衛氏一族。衛氏與王氏同為晉朝高門大族,亦是精于書法的世家。“前衛后王”,西晉年間衛家的書界地位更在王家之上。《書斷》稱衛家書風“四世不墜”。衛夫人得鐘繇書法的筆妙,書跡“碎玉壺之冰,爛瑤臺之月,婉然芳樹,穆若清風”。正是得益于王、衛兩家的姻親關系,王羲之得以拜衛夫人為師學習書藝,走上了傳承筆法的正脈。

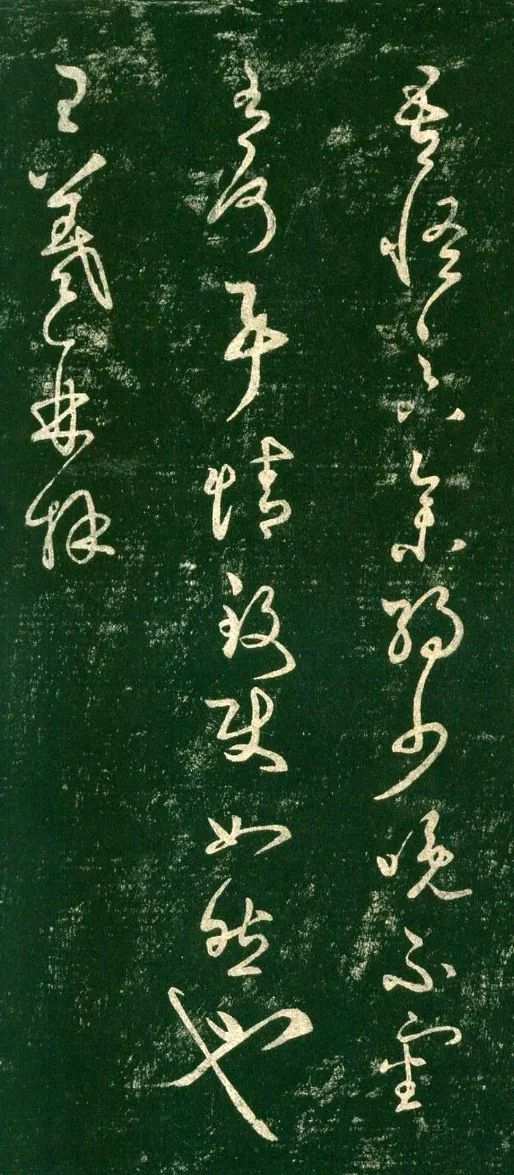

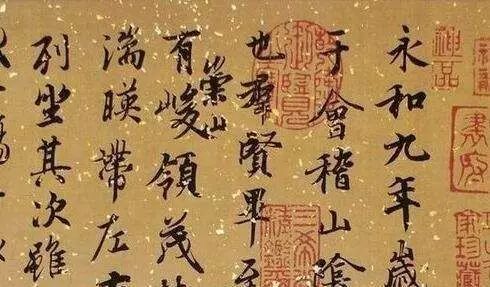

《蘭亭集序》(局部)

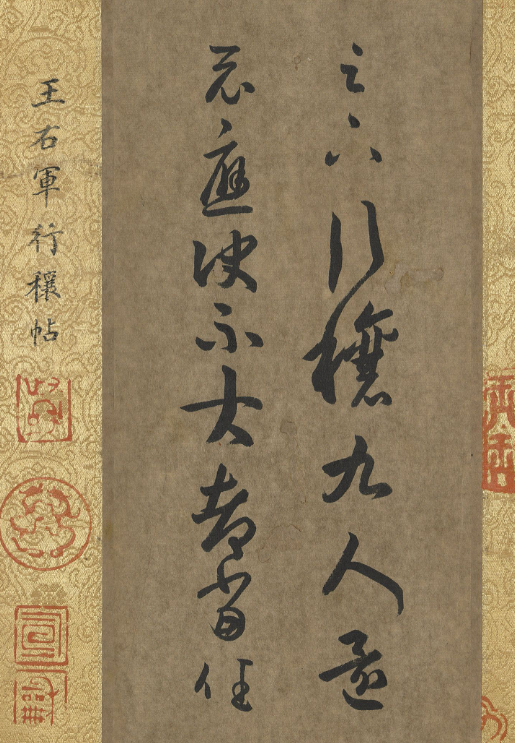

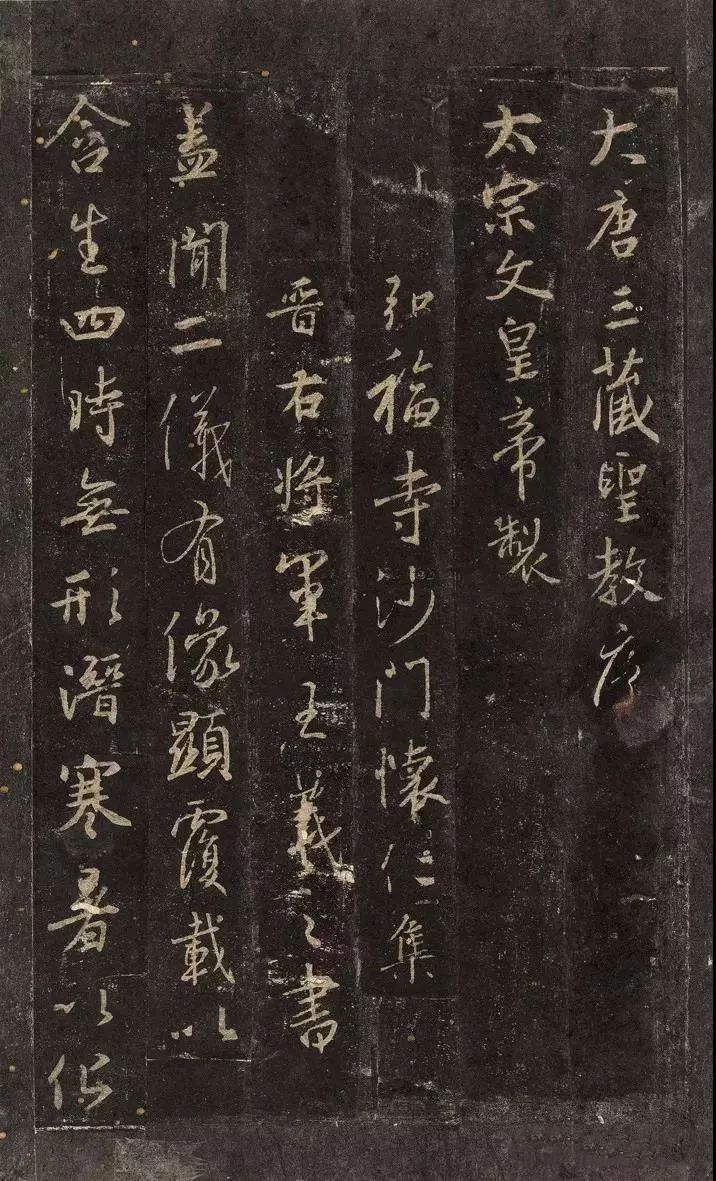

王羲之生前書名已盛,后世亦推崇備至。梁武帝稱其書法“龍跳天門,虎臥鳳闕”。他讓人從王羲之的作品中拓出一千個不同的字,由周興嗣編次成韻,是為《千字文》。唐太宗稱譽王羲之書法“盡善盡美”,甚至為其作《晉書·王羲之傳論》。王羲之代表作《蘭亭集序》,筆法極富變化,29個“之”字,7個“不”字,無一雷同,庾肩吾《書品》稱其為書界《語》《孟》,米芾稱之為“天下第一行書”。

-②-

不僅是書圣

宋人洪邁在《王逸少為藝所累》中這樣評價王羲之的政治才能,“其操履識見,議論閎卓,當世亦少有其比”。南宋學者王應麟也稱贊王羲之的“言論風旨可著廊廟,江左第一流也”。王羲之居官三十余年,歷任臨川太守、江州刺史、寧遠將軍、護軍將軍、會稽內史和右軍將軍等職,為官注重民生,針對所轄地方時弊,實行過禁酒令,改革漕運,下令減輕賦稅,開倉賑災,頗有政聲。他任會稽內史期間,常探訪民間疾苦。

題扇橋

一次路遇一位老婦人在賣當地產的六角竹扇,扇子非常簡陋,即使賣得很便宜依然無人問津。老婦人滿面憂愁,王羲之見狀非常同情,于是提筆在扇子上寫下五個字。老婦人不識字,見他寫得潦草,怪他寫壞了自己的扇子。王羲之安慰她說,告訴買扇的人這是王右軍的書法,要賣一百錢。果然,人們爭相搶購,扇子很快售完。

“詩畫剡溪”

永和十一年(355年)王羲之稱病棄官,“攜子操之由無錫徙居金庭。建書樓,植桑果,教子弟,賦詩文,作書畫,以放鵝弋釣為娛”,與許詢、支遁等名士“遍游東中諸郡,窮諸名山,泛滄海”,寄情山水,悠游歲月。晚年隱居剡中(今屬浙江紹興嵊州市)。道經《十道志》言:“兩火一刀可以逃。”“兩火一刀”是“剡”字;“可以逃”意思是,剡中是一個災禍不侵的清靜之地,可以躲避世間災難和俗務的侵擾。王氏一族“世事張氏五斗米道”,剡地的山水正好給王羲之提供了一個清修的好去處。

-③-

教子“貴恒”

嵊州市金庭觀,王羲之晚年隱居地。

王羲之娶太尉郗鑒的女兒為妻,留下“東床快婿”的典故。《世說新語》和《晉書·王羲之傳》均有載。

故事是這樣的:晉朝太尉郗鑒聽說丞相王導家子弟甚多,個個都才貌俱佳,于是派人去王家擇婿。

郗府門客在王家看了一遍后跟郗鑒報告說,王府的年輕公子二十余人,個個氣宇軒昂,英俊瀟灑,大概聽說我為您選女婿的緣故吧,大都打扮地很得體,言行里還有些拘謹,只有一個年輕人,衣服敞開,露出胸膛,躺在東邊的床上,好像沒聽說這回事一樣。

郗鑒說:“哈哈,我要選的就是他了!”來到王府,見此人既豁達又文雅,才貌雙全,當場下了聘禮,擇為快婿。

這個年輕人便是王羲之,“東床快婿”的典故也由此而來。

王羲之與郗氏共育有七子一女,七子分別是王玄之、王凝之、王渙之、王肅之、王徽之、王操之和王獻之。雖然王羲之的諸子皆有名望,但論生平可考、事跡流傳最廣的是以妻聞世的王凝之、愛竹成癡的王徽之和高邁不羈的王獻之。

王凝之,王羲之次子。妻子是謝安的兄長謝奕之女謝道韞。謝道韞雅人深致、才思敏捷,一句“未若柳絮因風起”讓其名著史冊,后世因而稱女子的詩才為“詠絮才”,《紅樓夢》中林黛玉的判詞“堪憐詠絮才”就化用此典。

王羲之兒子王徽之極其愛竹,曾有名言:“何可一日無此君。”

王徽之,王羲之第五子。性愛竹,寄居空宅中,便令種竹,說:“何可一日無此君。”為人性情飄逸,居會稽時,雪夜泛舟剡溪,訪戴逵,至其門而返,人問其故,他說:“本乘興而來,興盡而返,何必見安道(戴逵字)耶!”

王獻之,王羲之第七子。官至中書令,世稱“王大令”。著名書法家,與父齊名,有“二王”之稱。各體皆精,行草尤佳,號“破體”,富豪邁之氣,對后世影響很大。有墨跡《鴨頭丸帖》等存世。

紹興蘭亭鵝池

《書斷》曾言:“王羲之書祝版,工人削之,筆入木三分。”指王羲之筆力強勁,字跡已透入木板三分深。這就是“入木三分”的出處。王羲之能成大家,與其勤學苦練是分不開的。在教子習書的時候,王羲之也非常強調勤奮和堅持。

據說,當年王獻之跟父親學習書法,王羲之告訴他:“你能把院子里這十八缸水都寫完,字才能練出骨架子。”王獻之練完一缸水后,自我感覺不錯,就拿著自己寫的字讓父親指點,王羲之看到其中有一個“大”字架子上緊下松,便隨手在上面加了一點,變成“太”字。隨后,獻之又拿著字讓母親看。書法造詣很深的王夫人看完后搖搖頭說,“我兒寫了千日,只這一點像羲之。”獻之仔細一看,原來正是父親加的那一點,頓覺滿臉羞愧。從此,他更加刻苦練習,勤習不怠,終于有所成就。黃伯思《東觀徐論》云:“王氏凝、操、徽、渙之四子書,與子敬書俱傳,皆得家范,而體各不同。凝之得其韻,操之得其體,徽之得其勢,渙之得其貌,獻之得其源。”“書圣”的教育是富有成效的。

華堂村

王羲之謝世后葬于金庭瀑布山南麓,子孫筑室為廬守墓,久而久之,王氏子孫遂在此繁衍生息。金庭的王氏后裔多擅書畫,作品掛滿廳堂、書房,人稱“華院畫堂”。后人定村名為“華堂”。乾隆五十七年重修族譜時,王氏后人將先祖家教思想總結提煉,寫入族譜序文中,共24字:

上治下治,敬宗睦族;執事有恪,厥功為懋;敦厚退讓,積善余慶。

——摘自《金庭王氏族譜舊序》

【譯文】

國治家治,家國同治;和諧穩定,國泰民安。孝敬長輩,和睦家族;與人為善,融洽相處。管事辦事,講究法度;謹慎嚴密,遵守規矩。立功盡職,人之本分;不應自傲,更需努力。品行忠厚,禮讓三分;多做善事,造福子孫。

華堂村“書圣”牌坊

舊時王謝,俯仰之間,已為陳跡,但羲之遺風卻在華堂古村代代相續。“書圣”妙筆,融“技”與“道”于撇捺之間,筆勢雄渾,力透紙背。(中央紀委監察部網站 汪春濤 整理)