大小:

下載:383次

分類:書法字帖

手機掃碼免費下載

糾錯留言#乾隆書法背后的隱秘簡介

《乾隆皇帝半身冬裝像》郎世寧繪

談到書法成就,乾隆皇帝恐怕是個跨不過去的話題,有人說他的書法沒有骨力、庸俗不堪。然而當今拍賣市場上只要出現乾隆的書法動輒千萬,甚至突破億元大關,這不是可以隨便輕視的一個表象。商人是非常具有理性判斷的人群,他們只有看到了巨大的升值空間才會出手,他們用手中的號碼牌宣示了自己的話語權。

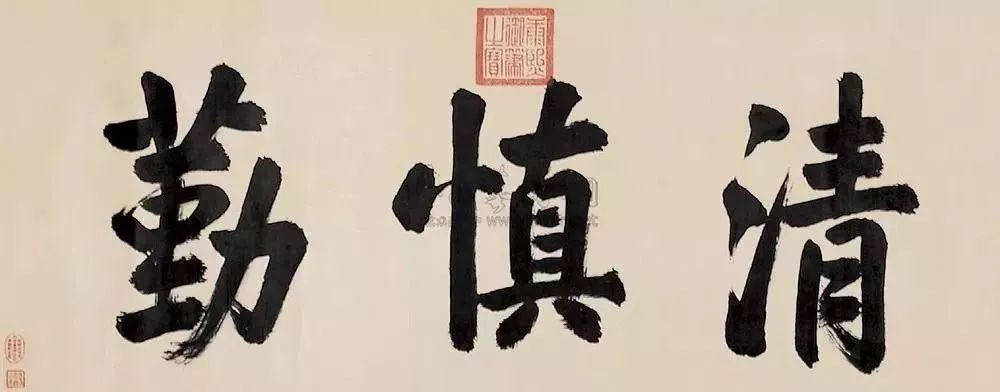

康熙御筆《清慎勤》

書法是藝術,評價書法的水平高低首先是從外在的形態去評論,比如說王羲之的飄逸瀟灑、顏真卿的雄健剛強、趙孟頫的柔美妙妍。中國的文字不僅僅是表音和表形,更重要的是通過書法抒發內心的情懷,代表了文人的修養和境界。如果要評價乾隆皇帝的書法,就必須從他的祖輩說起。

康熙畫像

康熙是清朝入關后的第二個皇帝,當時明朝殘余勢力擁立的南明政權還在東南沿海,朝中的大臣都是隨著他祖輩一起征戰的悍將,康熙沖齡即位面對內外交困的局面可以說是危機四伏。

孝莊文皇后像

康熙的皇祖母孝莊太皇太后,十分關心他的成長,對康熙的培養傾注了大量心血,她一直以帝王的標準嚴格訓練康熙。康熙勤奮地學習,從五歲發蒙開始,他早出晚歸,無論嚴寒酷暑,從未中斷。

康熙六年(1667年),康熙皇帝正式親政,十六歲時就機智地除掉了權臣鰲拜。康熙十二年清廷下旨解除了三藩的權力,三藩之亂開始,康熙二十年,清軍攻破昆明,吳世番自殺,三藩之亂結束。之后康熙又南征北戰平定了南明政權,剿滅了西北的葛爾丹叛軍,基本穩定了全國的局勢。

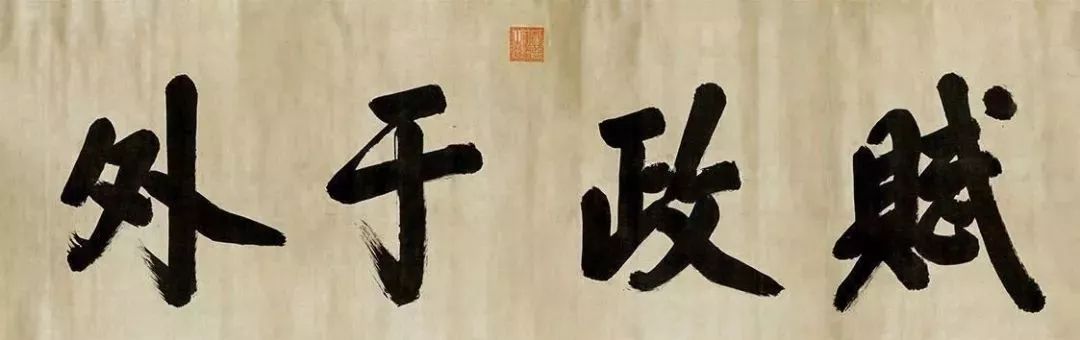

康熙御筆《賦政于外》

《禮記·祭法》中說,“湯以寬治民而除甚虐,文王以文治,武王以武功,去民之災,此皆有功烈于民者也”,古代君王們追求的是文治武功建立基業,剛柔并濟達到“履至尊而制六合”的境界。康熙皇帝明白只是用武力征服還遠遠不夠,作為一個外族政權必須還要用文化去安撫中原的百姓。

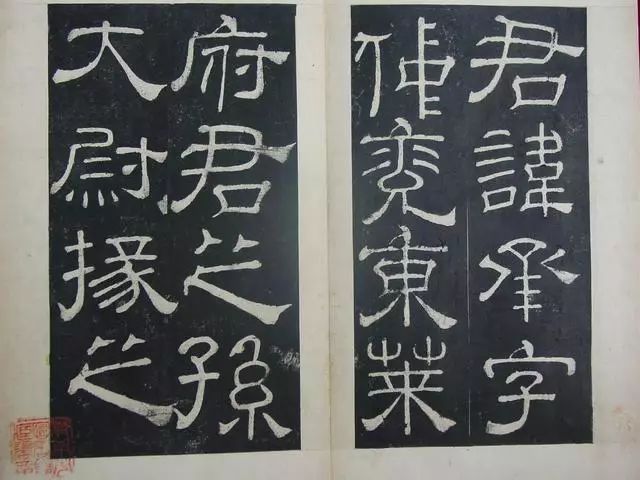

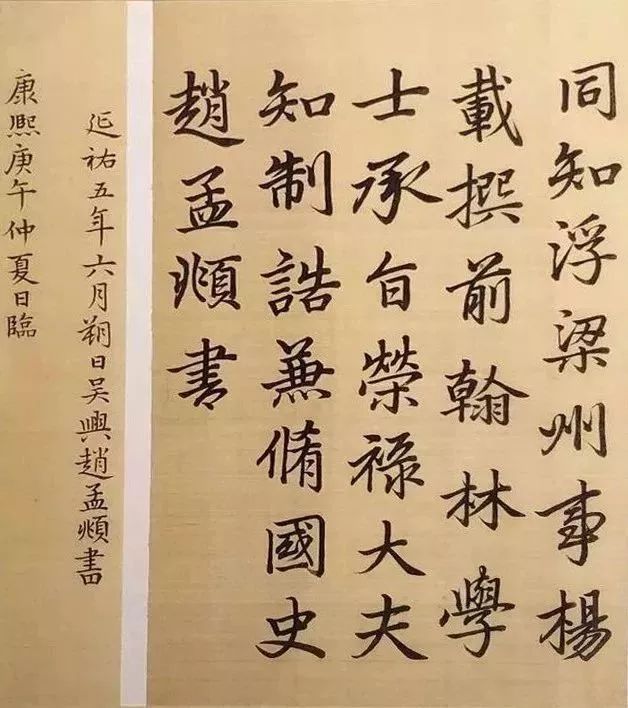

康熙臨趙孟頫書法

康熙皇帝從小就接受漢族文化教育,因此他非常了解漢族知識分子的氣節,他從文化領域入手,特別是書法方面。康熙曾說:“膚不時觀書寫字,近侍并無博學善書者,以致講論不能應對。”他下令在紫禁城內設立“南書房”,任命翰林文人入值為皇帝講解儒家經典,還“怡情翰墨”在此整理收藏的書畫。另外還設立“上書房”,負責皇族子弟的文化教育。他的漢化政策是符合民心的,也為清代的康乾盛世奠定了基礎。

清代內廷書法的興盛是由康熙所倡導的,史書記載他十幾歲時讀書過勞,甚至咯血也不肯休息,他臨摹各大家手卷萬余,親手書寫的匾額多至千余。

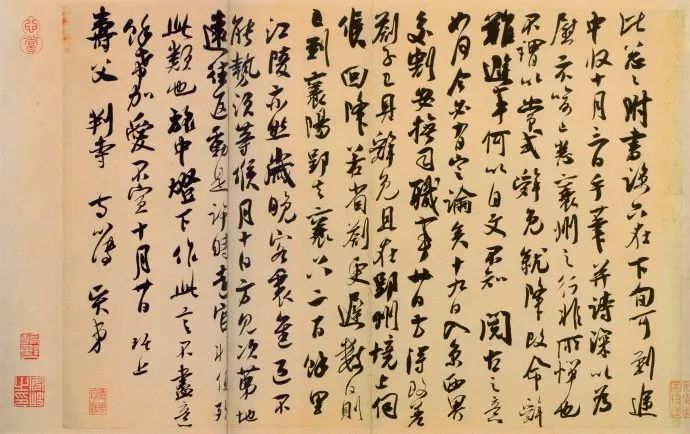

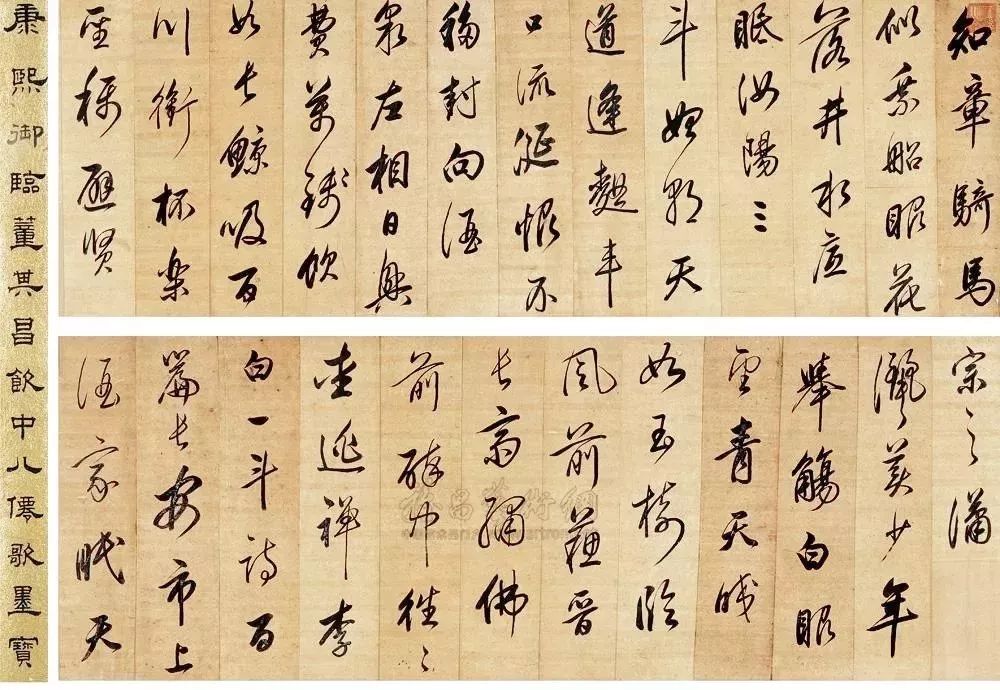

康熙臨董其昌書法

康熙尤其喜愛董其昌書法,以董其昌的書法為宗,備加推崇,甚至親手臨摹董書。康熙皇帝南巡到淮安,將臨摹的董其昌《龍虎臺賦》書法賜予當地大臣。淮安地方官不敢怠慢,把康熙手跡刻成石碑,立于大運河岸邊的淮陰驛皇華亭。由于康熙的倡導,形成了滿朝皆學董書的熱潮。

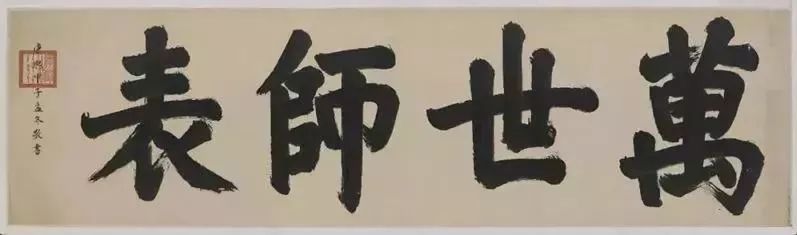

清康熙御《筆萬世師表》

康熙推崇董其昌的書法不僅僅是藝術上的審美追求,更深層次的在于董其昌在當時漢族知識分子心中的地位。董其昌字玄宰,別號香光居士,松江華亭(今上海市)人,明朝后期大臣,著名書畫家。他的書畫理論得到了當時文人的共識,著名的書家和畫家無不對其仿效,董其昌無疑是當時知識分子的共主。

康熙從自己學習董其昌到推廣董書,意在向文人們表達以儒家思想治國的理念。書法在此時起到了撫慰漢族知識分子心靈的作用,避免了他們對于外來文化沖擊的憂慮,使得清朝政權更加穩固。

乾隆皇帝古裝像

乾隆皇帝古裝像

乾隆自幼就接受漢族傳統文化教育,四書五經、詩詞歌賦、書法繪畫,無一不精,他登基之后也十分重視文化,“稽古右文,崇儒興學”。乾隆作為深受儒家文化影響的帝王,自然對其祖父康熙的治國理念心領神會。乾隆作為太平盛世的維系者他不僅要學習康熙的安撫懷遠,更要深入知識分子的內心,他要對文人進行靈魂改造。趙孟頫此時就進入了乾隆的視線范圍。

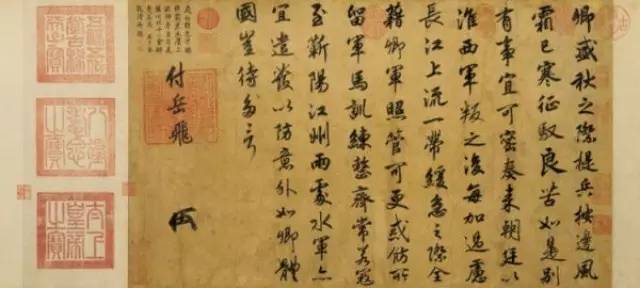

趙孟頫《人駿圖》

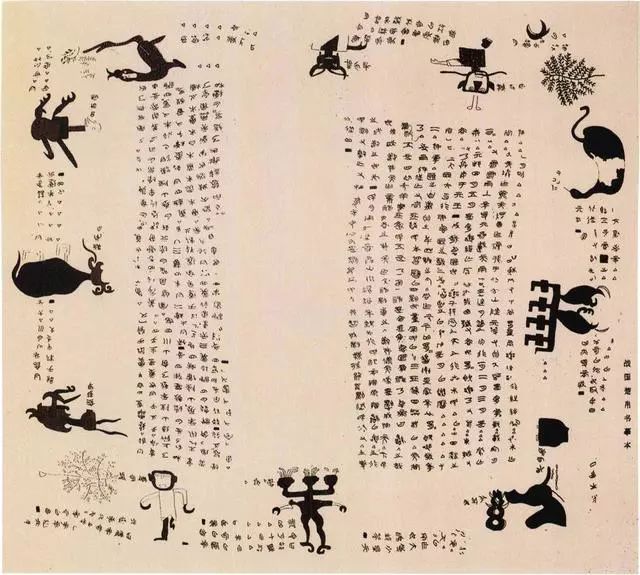

趙孟頫字子昂,號松雪道人,浙江吳興人。南宋末至元初著名書法家、畫家、詩人。趙孟頫博學多藝,在文學藝術方面上承唐宋,開創了元明清的時代風氣。他精于禮、樂之學,對律呂之學也有精深研究,著有《琴原》、《樂原》各一篇。在書法上,行草崇二王,晚年又受李邕影響,各種書體,冠絕古今。

趙孟頫在文化上是領軍人物,更重要的是他是宋太祖趙匡胤十一世孫、秦王趙德芳嫡派子孫,屬于宋室嫡系,如果宋朝沒有滅亡趙孟頫是有機會繼承皇位的人。

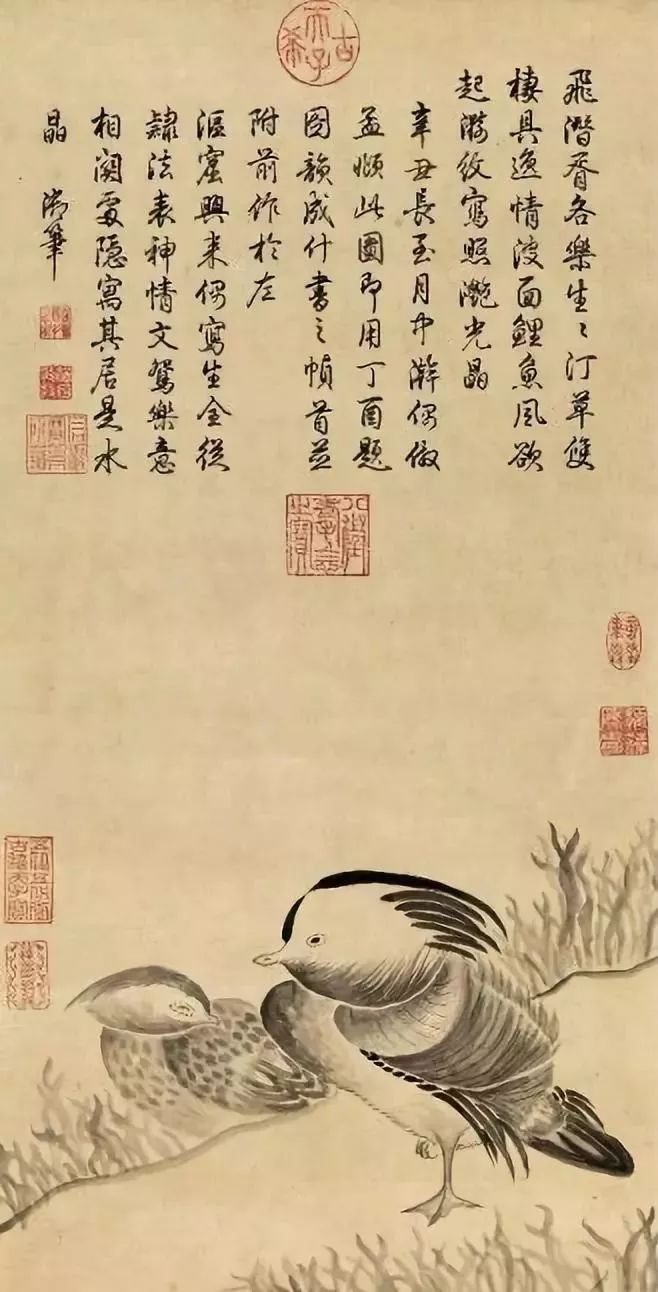

乾隆《仿趙孟頫汀草文鴛圖》

入元后,蒙古皇帝正是看上了趙孟頫即是文人又是前朝皇族的雙重身份,把他延攬進入了政府,累官至翰林學士承旨、榮祿大夫,死后奉為魏國公,可謂位極人臣。

元朝對于漢族知識分子是采取打壓政策的,漢族地位低下,他們不能作正職只能充當副手。元朝末期還曾一度廢除了科舉制度,這些政策使得漢族知識分子不得不歸隱山林不于元朝政權合作,甚至揭竿而起加入了反元的斗爭。趙孟頫作為宋朝皇室貴胄和文人,在宋亡入元后參與元朝政府,被后世人多有詬病,認為他沒有守住文人的氣節,然而趙孟頫這么做也是有他的苦衷的。

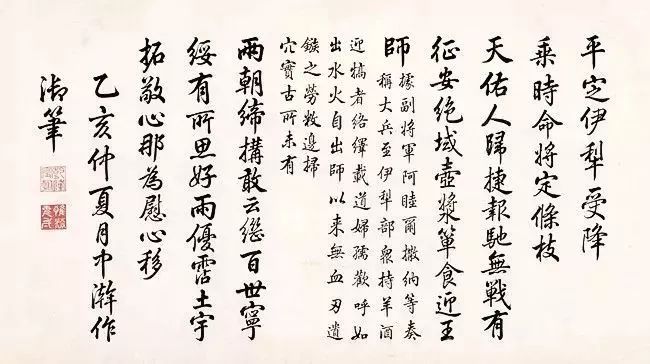

乾隆御題《平定準部回部得勝圖》

趙孟頫曾多次規勸元朝皇帝及貴族,接受傳統儒家思想,對人民施以仁政;在文化方面他把中國傳統的藝術思想灌輸給他們。經過趙孟頫的努力,元仁宗對于他贊賞有加,把他比作當朝的蘇軾和李白,還把內府收藏的歷代名作交給趙孟頫管理。

元朝是馬背上奪取天下的,他們以武力征服了中原地區,但是他們不了解中原漢民族文化,他們也不懂得如何治理國家。趙孟頫這樣的人能夠和元朝合作,代表了元朝接受了中原文化,這使得百姓免受苛政之苦,國家能走上正常的軌道,對于文化的碰撞和民族的融合都是有利的。

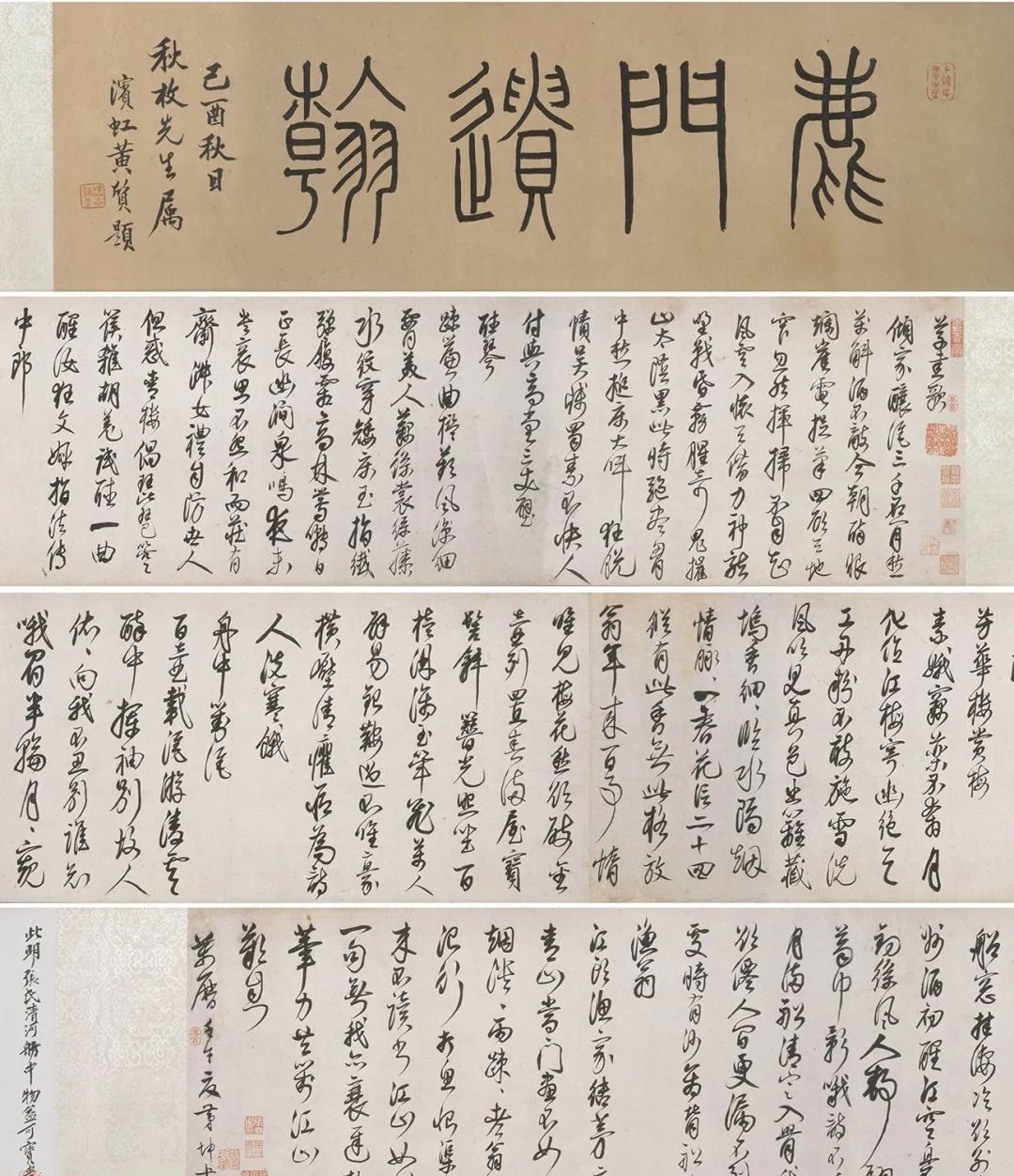

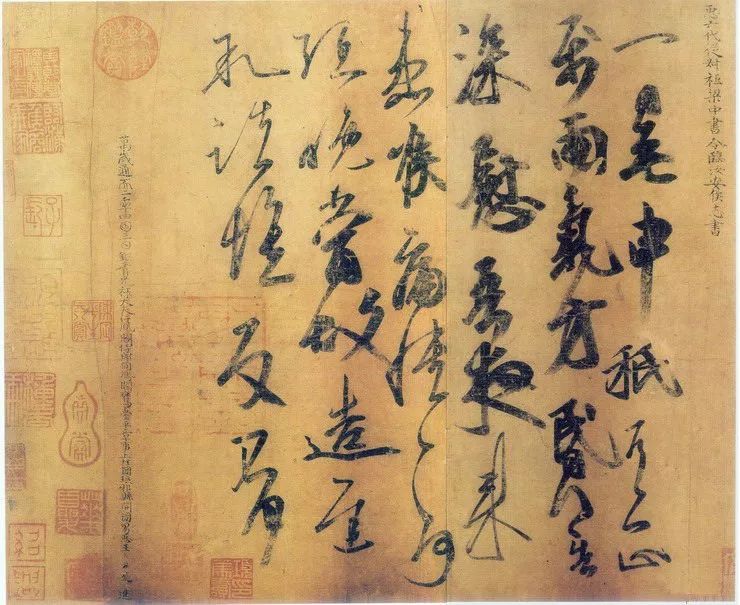

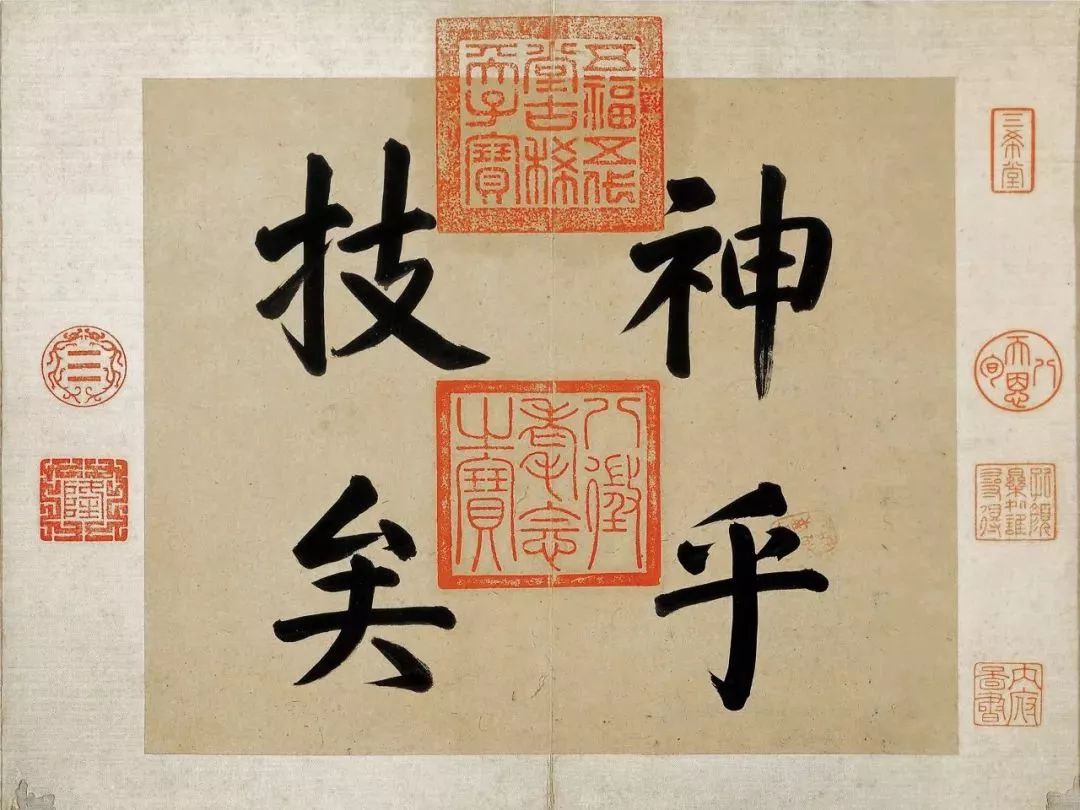

乾隆在《快雪時晴帖》上的題跋

乾隆深諳元朝這段歷史,因此提出“子昂代起”要用趙孟頫的書風取代董其昌,這既是乾隆個人的喜好,也是時代發展的需求。在乾隆朝太平盛世之下,全社會都需要平和、富足、穩定的環境,趙孟頫書法圓潤清秀、清淡風雅,正好順應了這個潮流。其次,趙孟頫處事圓融,善于忍讓以及他對于元朝統治者的順從態度,也讓乾隆大為贊嘆。

在乾隆的倡導之下,宮廷貴族、王公大臣學習趙書蔚然成風。張照、曹秀光、于敏中、王文治、梁同書等,都依附于趙書秀麗柔美的風格。乾隆推行趙書的意圖是用書法“教化天下”達到穩固政權的目的。

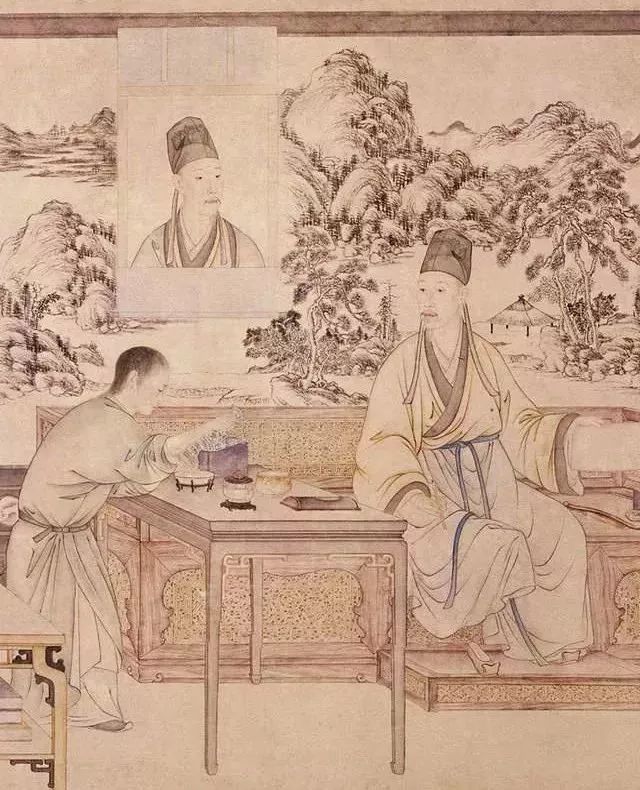

清人畫《是一是二圖軸》局部

乾隆曾經下諭讓宮廷畫師丁關鵬繪《是一是二圖軸》,此圖中乾隆皇帝身著漢人服飾,坐榻上觀賞收藏的各種器物,乾隆身后山水畫屏風上,赫然懸掛一幅乾隆皇帝的畫像。乾隆微微回首似乎與畫像中的自己在凝視。

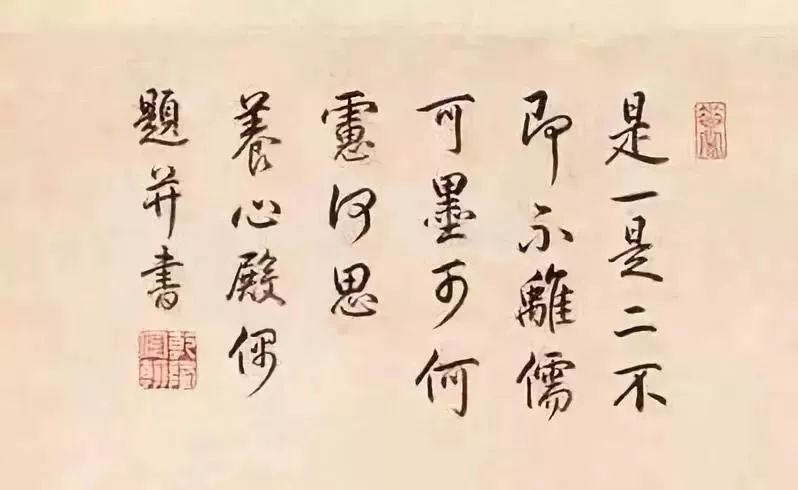

此幅畫作很多人百思不得其解,然而看了畫中乾隆的題跋就會豁然開朗。乾隆皇帝御題:“是一是二,不即不離。儒可墨可,何慮何思。養心殿偶題并書。”這段話代表了乾隆的哲學理念、治國方略。畫中的他與自己凝視,無疑是向外界宣示著自己內心的獨白。

清人畫《是一是二圖軸》乾隆題跋

“是一是二,不即不離”其實是佛家思想,就是告誡自己不要落入是非、對錯的斷言,要跳脫非此即彼的輕率和執著,做事要給自己留有余地,也就是要入“不二法門”。“儒可墨可,何慮何思”是說無論哪家哪派,只要順應清朝的統治都可以為我所用。

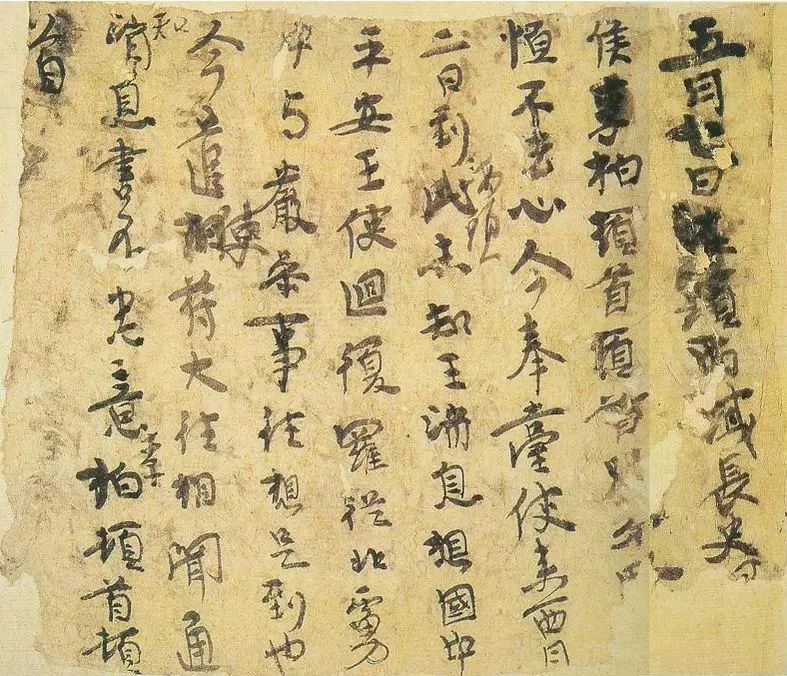

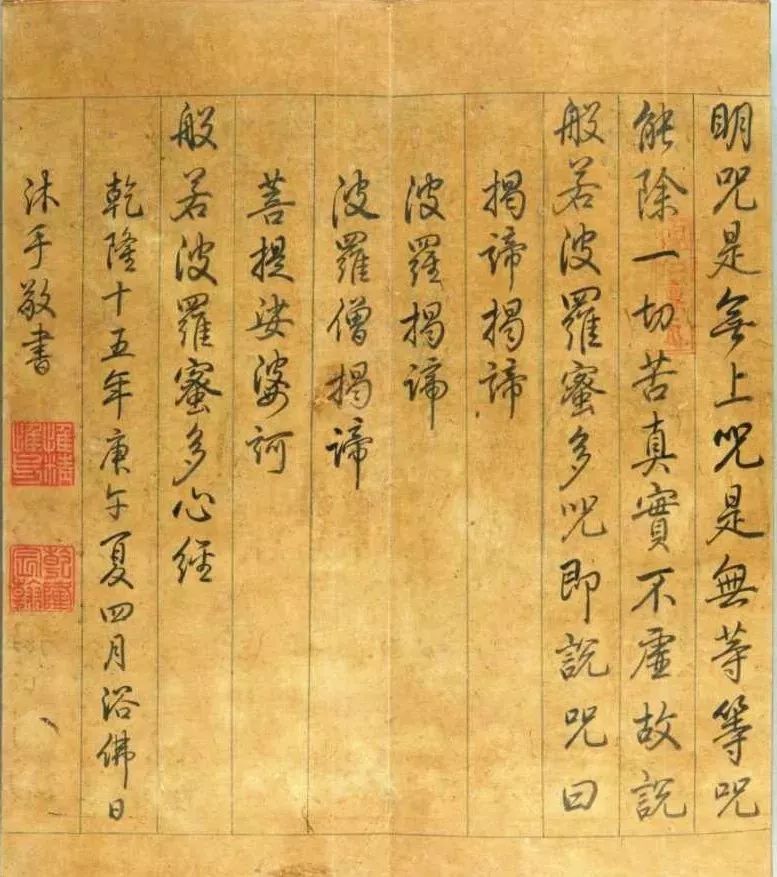

乾隆二十五歲登基,在位時間長達六十年,他學習書法崇尚正宗正統,他把自己的書法與漢族正統標志性文人的書風融合,并且把這種書風作為標準推行天下。乾隆出于統治者的角度,他要建立規范的社會秩序,用儒家的倫理來規范百姓的言行。“教化天下”就是要把自己作為正朔,然而這種同化作用也把他自己同化到漢族文化體系之中。

《般若波羅蜜多心經》(乾隆十五年弘歷寫本)

中華文化能夠有著輝煌的成就是因為它像一塊海綿,吸收、包容了各個地域、不同民族的優秀文化,只有兼容并包才能使得中華文化走得更遠。因此,評價乾隆的書法顯然已經不是藝術水平的問題,它已經作為中華文化的一部分深深的植入了我們的思想內核,當我們在欣賞乾隆書法的同時,是否能感受到中華文明強大的號召力呢?