大小:

下載:293次

分類:書畫作品

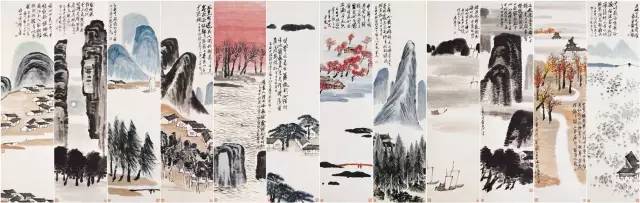

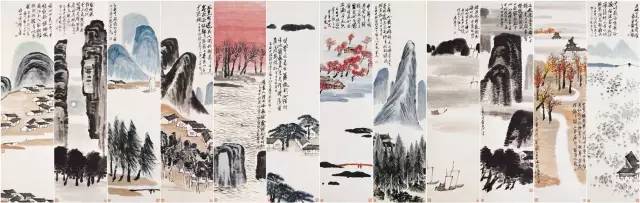

齊白石《山水十二條屏》

齊白石 山水十二條屏 齊白石書畫 齊白石書法 齊白石山水十二條屏

- 支 持:

- 分 類:書畫作品

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:293次

- 發(fā) 布:2023-09-11 13:01:20

手機掃碼免費下載

糾錯留言#齊白石《山水十二條屏》簡介

齊白石《山水十二條屏》高清欣賞

在書畫界,齊白石《山水十二條屏》被稱為是“傳說中的十二條屏”!只在《齊白石作品集》等重要著錄中得以一窺局部,今年6月保利春拍估價15億!有望成為“史上最貴的中國藝術品”。本期月雅為您放送這套“珍貴神秘”的《山水十二條屏》,不用親臨現(xiàn)場舉牌就能暢享視覺盛筵。

《山水十二條屏》由齊白石創(chuàng)作于1925年,時年62歲,是送給民國年間北京名醫(yī)陳子林的賀壽禮,形制劃齊規(guī)一,極為難得。這也是他“衰年變法”第四個年頭里創(chuàng)作的山水作品,可以說是白石老人風格轉型期里最具代表性的山水作品,同時也是目前可流通的尺幅最大的山水十二條屏。

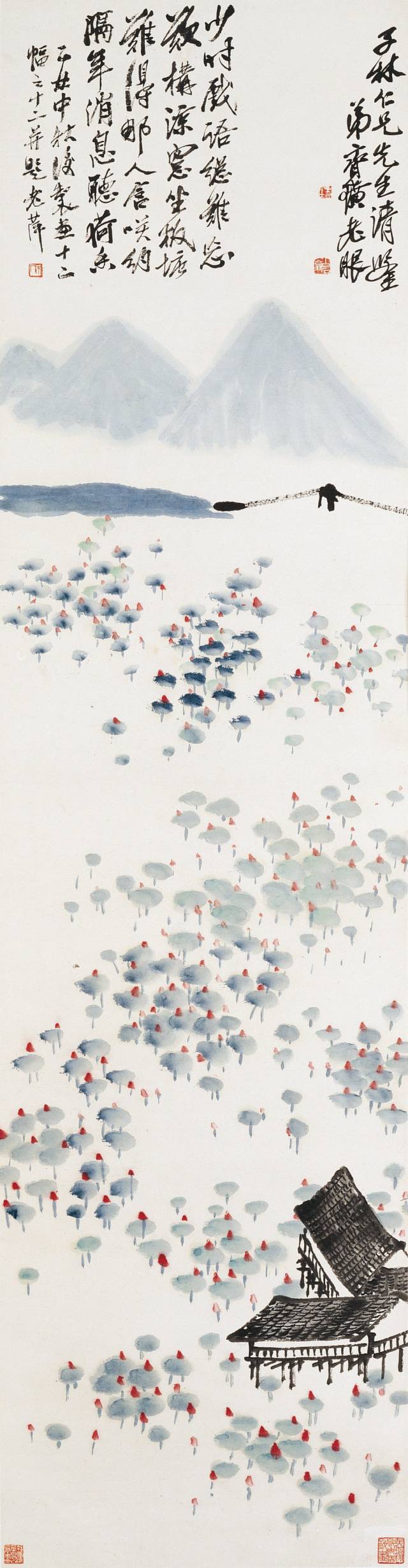

此山水十二條屏分別為:“《江上人家》、《石巖雙影》、《板橋孤帆》、《柏樹森森》、《遠岸余霞》、《松樹白屋》、《杏花草堂》、《煙深帆影》、《杉樹樓臺》、《山中春雨》、《板塘荷香》、《紅樹白泉》。”在十二條屏中,可以見到齊白石筆下的美好家園情景——長天照日、桂林山水、浮萍山影、小橋流水,是中國人世代相守的、文人內心里無限向往的精神家園。該畫作承載著歷代文人山水家園的情懷,畫法是以石濤、徐渭的筆法為主,寫湖南家鄉(xiāng)和桂林的真山真水,其眷眷之心完全是沉浸在東方式的美好家園中,與觀者內心共鳴。

著名齊白石研究專家郎紹君先生曾言:“這十二條屏,把遠游印象、寫生畫稿、前人模式(如金農畫遠景荷花)和居北京后的創(chuàng)作經驗熔于一爐,構圖簡潔,境界新奇,有濃郁的現(xiàn)實生活氣息;畫法則集勾勒與潑墨為一,間有鮮艷的著色。可以說,這套條屏具有總結性,很大程度上標志了齊白石山水畫的成熟。”

齊白石《山水十二條屏》有三個顯著特征:一是拋卻“四王”桎梏下的山水程式,進入“一洗凡塵萬事空”的真山真水創(chuàng)作境界;二是白石老人游歷中國大江南北的“五出五歸”后,對山水創(chuàng)作升華后的集大成者;三是白石老人目前存世的山水十二條屏,僅有二套,另一套是1932年齊白石為四川軍長王纘緒所繪,現(xiàn)收藏在重慶博物館,而此套山水十二條屏就成了民間收藏的惟一的一套,價值連城。

著名收藏家王剛表示,齊白石是中國近現(xiàn)代畫家中國際聲譽最高的,在花鳥畫聞名于世之前,山水畫作就已獲得了廣泛的認可和接受,該十二條屏繪于風格轉型期,是其山水畫進入成熟的標志,是罕有的近現(xiàn)代國寶級的藝術珍品。在此次拍賣和展出后,無論公私收藏,恐怕都再難得見了。

中國藝術研究院院長華天雪說,在書畫界,齊白石《山水十二條屏》被稱為是“傳說中的十二條屏”,只在《齊白石作品集》等重要著錄中得以一窺局部,從來沒想過還能見到完整的原作。此前僅有兩次展覽,一是1954在故宮博物院舉辦的“齊白石繪畫展覽會”,能進入生前展覽,說明白石老人對這套畫作非常看重;二為1958年北京蘇聯(lián)展覽文化館舉辦的“齊白石遺作展覽會”。此后將近六十年的時間里一直被白石老人的入室女弟子郭秀儀收藏,此次展覽對《山水十二條屏》的直觀呈現(xiàn),能讓藝術研究界重新認識齊白石被花鳥畫成就所遮蔽的山水畫成就。

著名策展人伍勁說,《山水十二條屏》是齊白石最重要的一件作品,其地位相當于波士頓美術館收藏的高更代表作《我們從哪里來?我們是誰?我們到哪里去?》,收藏這樣一組作品是一個收藏家畢生的心愿,“真想把所有的藏品都賣出,來換這套白石老人的鴻篇巨制”。

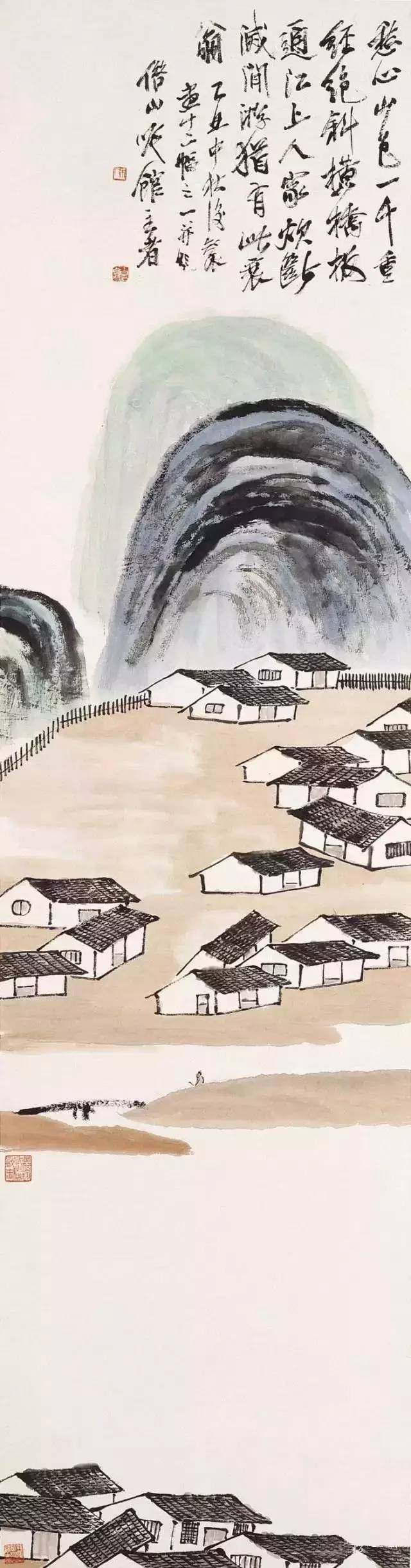

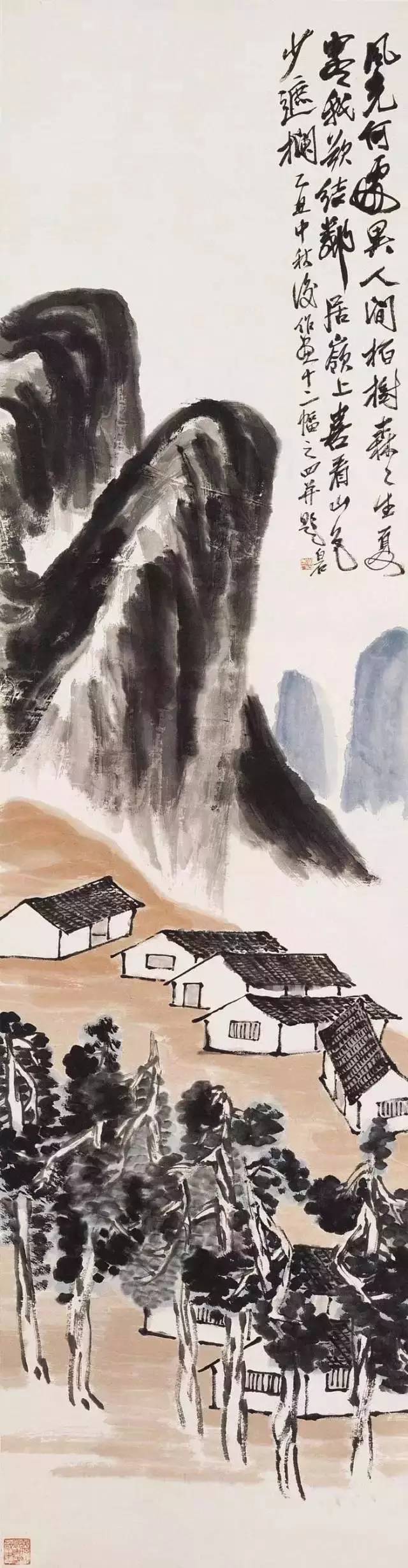

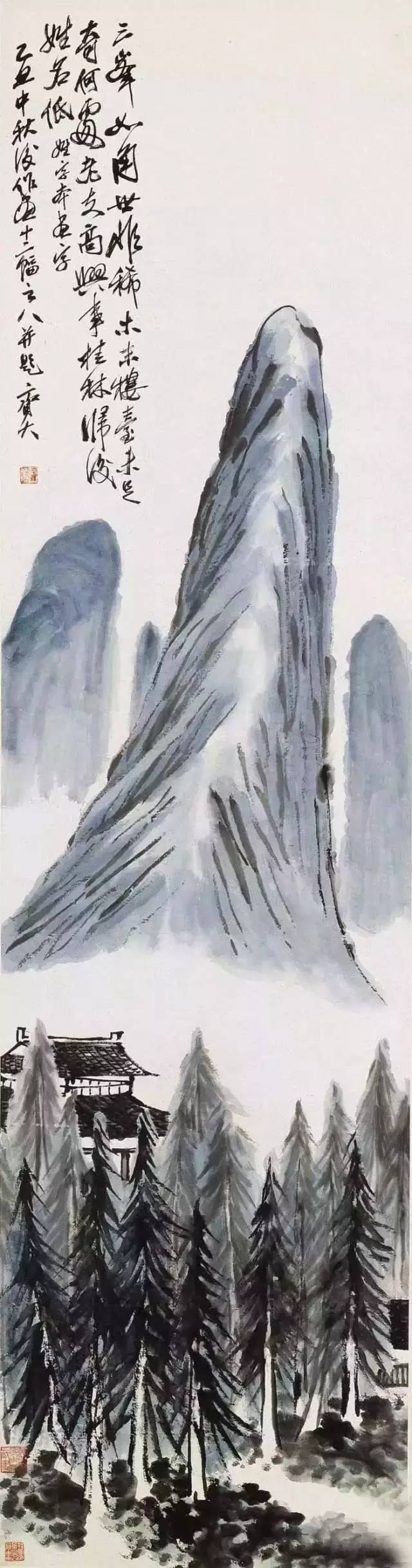

1 《江上人家》

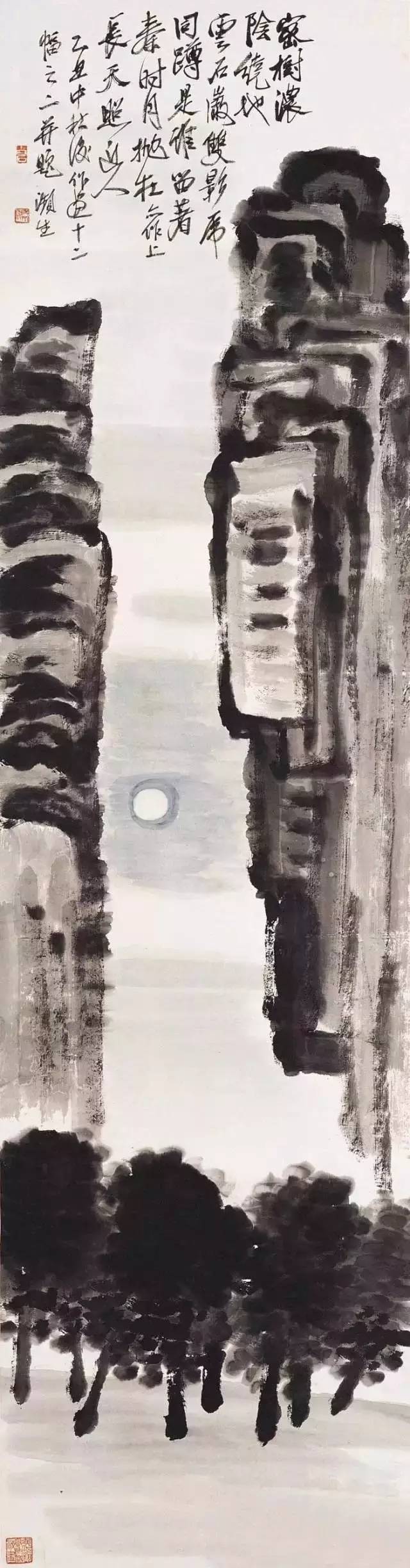

2 石巖雙影

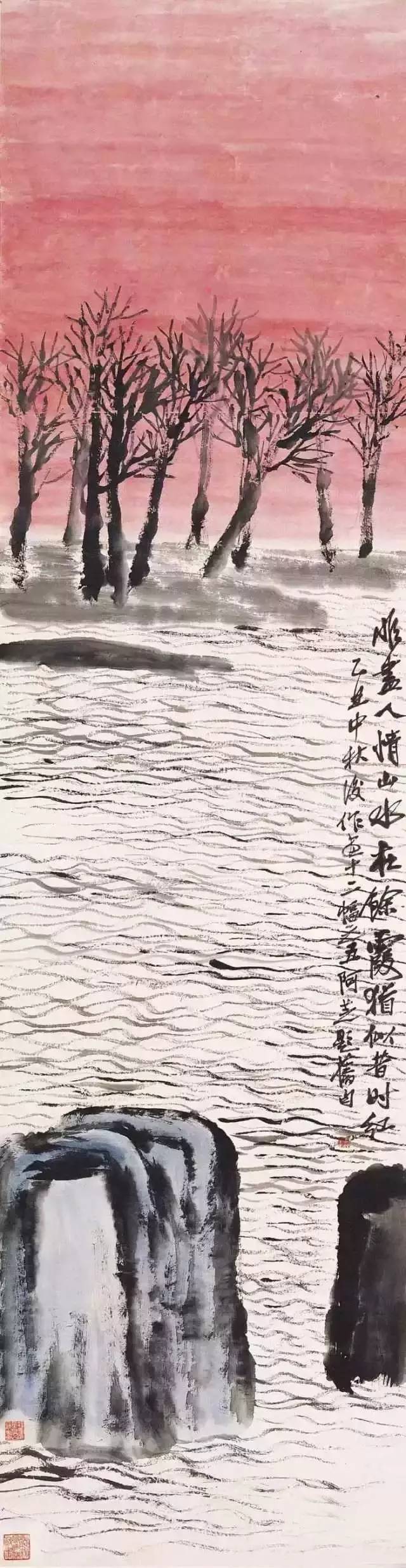

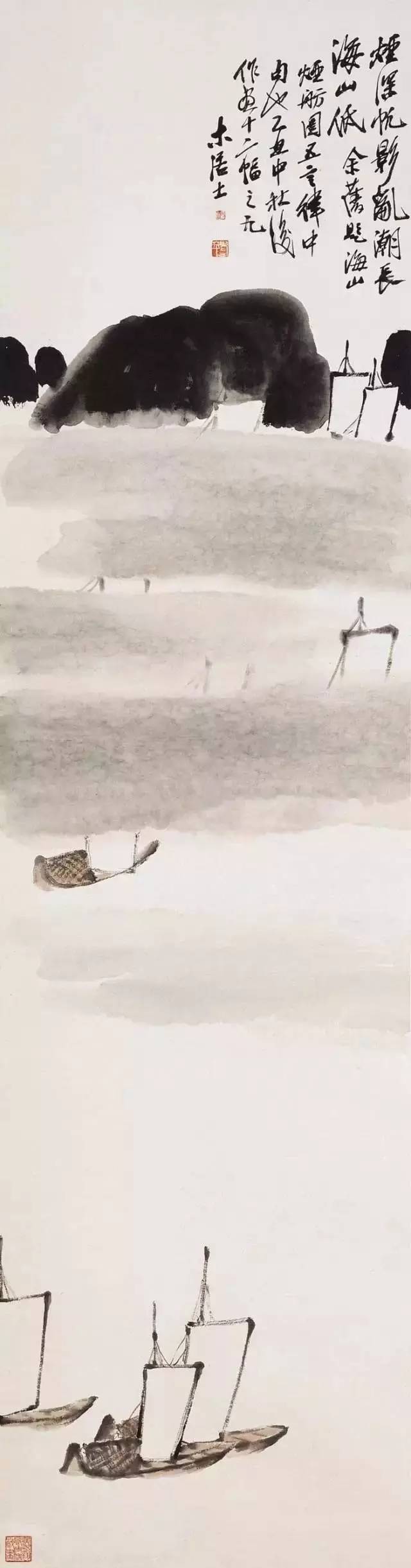

5 《遠岸余霞》

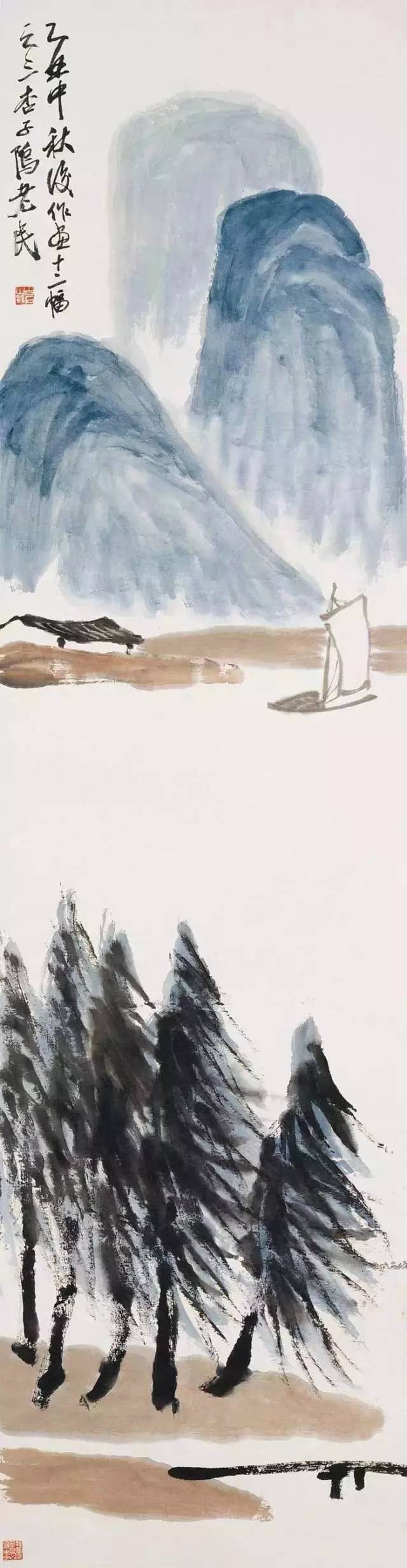

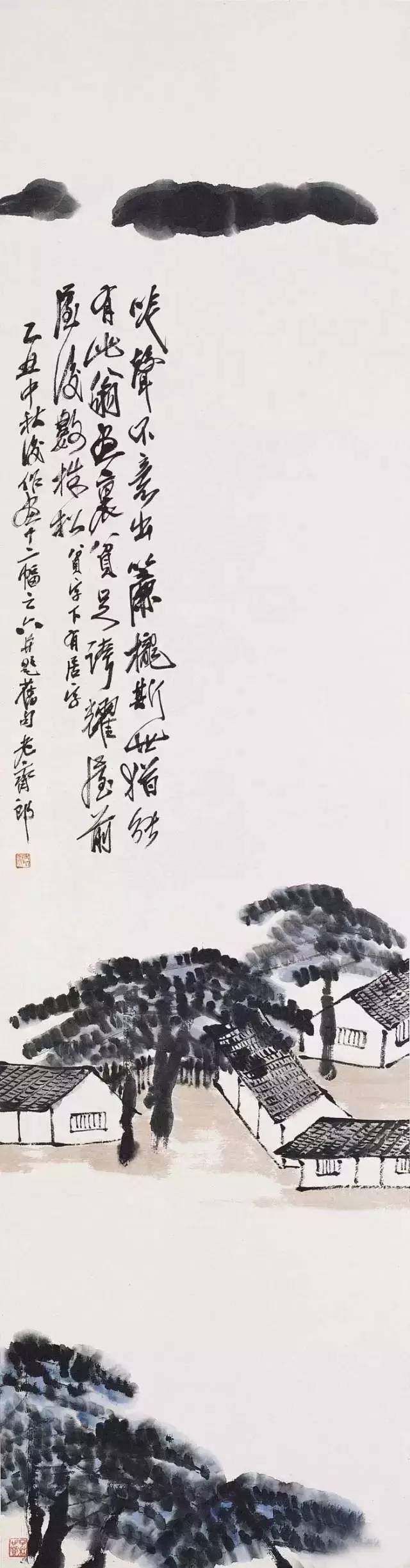

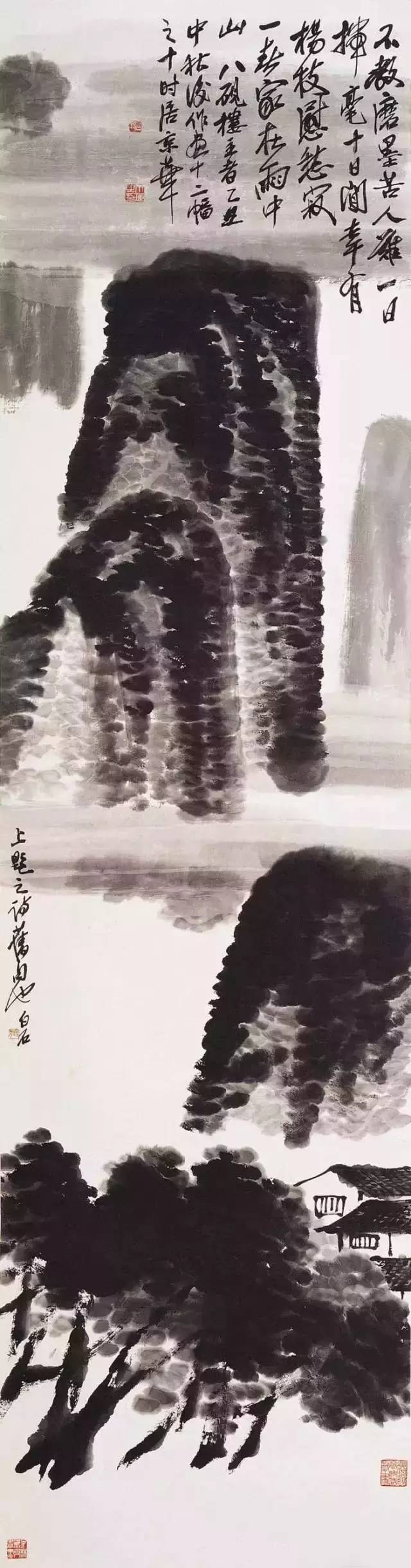

10 《山中春雨》

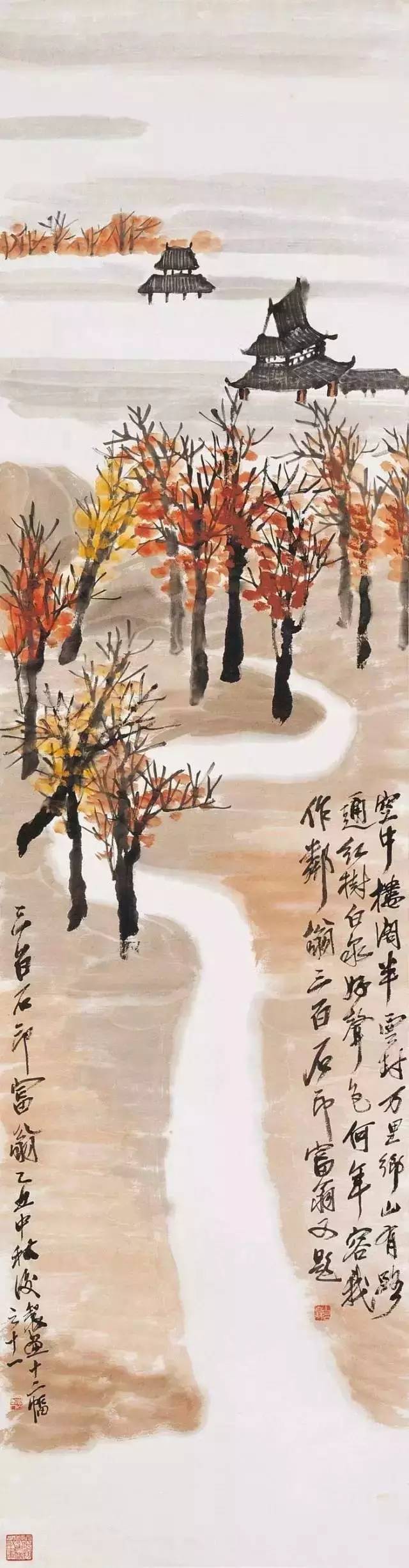

11 《紅樹白泉》

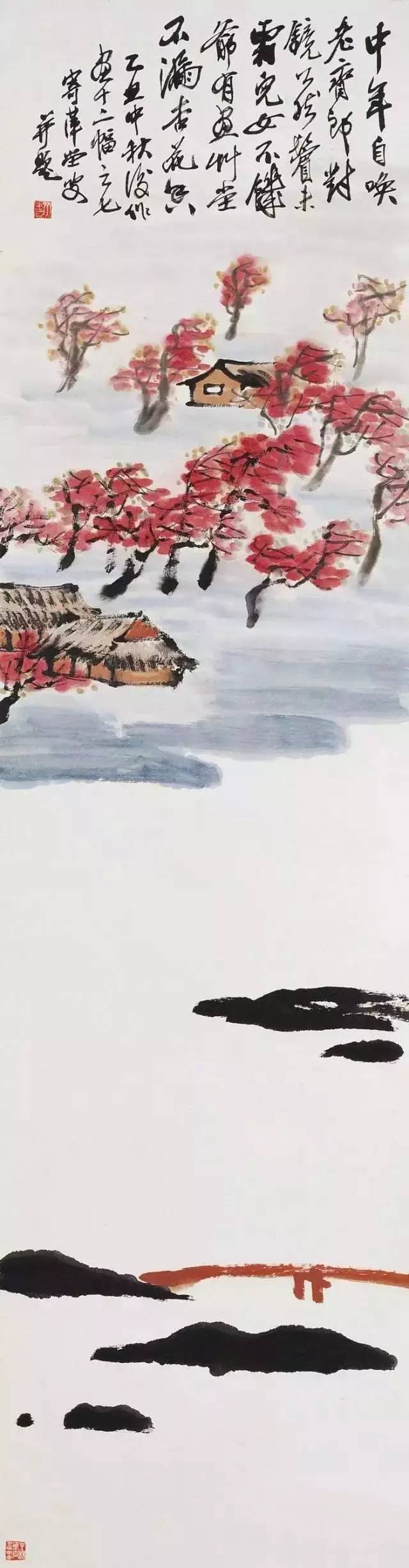

12 《板塘荷香》

齊白石《山水十二條屏》釋讀

作者:華天雪

1922年在齊白石山水畫發(fā)展中堪稱豐收的一年。春,陳師曾應兩位日本著名畫家荒木十畝和渡邊晨畝的邀請,準備帶著中國畫學研究會師生的作品,參加東京府廳工藝館的中日聯(lián)合繪畫展覽會,他請齊白石預備幾幅畫,交他帶到日本去展覽出售,結果全部賣掉,且賣價甚豐,每幅賣到100元銀幣,山水畫更貴,二尺長的紙,賣到250元銀幣,這個價錢當時在國內是不敢想的,此后,他在北京的畫也好賣了。大約受此鼓舞,這一年他畫了不少山水畫,或近似米點云山,或為勾皴加染色,淋漓而豪放,酣暢而粗樸,自信感大增,曾自題曰:“此畫山水法前不見古人,雖大滌子似我,未必有如此奇拙。如有來者,當不笑余言為妄也。”當時正值其“衰年變法”中,但所變之法主要是其花鳥畫從工細而為大寫意,山水畫只是隨其大寫意畫法的成熟而更為簡練、縱放而已,幾乎不存在“幾欲變更終縮手,舍真作怪此生難”之難。

現(xiàn)存1924年的一些山水畫更顯成熟,與十二條屏的水準已經極為接近:構圖較之前更簡,筆墨也更富于變化,粗獷中有含蓄,剛勁中有秀雅,韻味更足了。

經過15年的錘煉,終于有了作于1925年農歷八月的這套十二條屏。同月,白石尚有《蕉屋圖》,為胡佩衡畫《好山依屋圖》,為磊安畫《山水》扇面,為晏池畫《飛瀑》等,一月之中,畫如此多的山水,為其此前所未有。

白石在題跋中將十二條屏以“十二幅之×”排好了順序。

之一的瓦屋有23間之多,是筆者所見其瓦屋數(shù)目最多的一幅,其中7間擠住底邊,略俯視,大多不全,留有很多畫外的畫面感,這樣的處理亦見于1910年《借山圖》之《滕王閣》以及1924年的《乘風破浪》等畫幅中。對岸的瓦屋三五攢簇,完全不合現(xiàn)實之理,只求畫面形式的和諧;它們朝向四方,明確、輕松地示意出畫面的空間維度,真正大寫意手段;它們松松閑閑地散在柵欄圍成的院落里,節(jié)奏平緩,與近景瓦屋的密集形成強烈對比,單純而不簡單;門窗變化豐富,形式安排上極盡講究。遠山并不遠,依柵欄而起,山勢圓而緩,重勾,淡染,勾中略帶皴,主山左襯低矮邊角圓頭山,后襯淡綠沒骨山,座座清楚、不含糊。兩岸間的大片空白是平靜無波的水面,被兩段汀渚和一架板橋所“破”,使兩岸不顯得過于遙遠,雖也屬“一河兩岸”式構圖,但絕無倪高士的枯索、清冷。一人正策杖走向板橋,比例極小,卻奪人眼目,配在這般親切、安寧、有情意的山水中,真正起到“點景”進而“點睛”之用,正應著“愁心山色一千重,經絕橫斜橋板通。江上人家炊斷滅,閑游猶有此衰翁”的詩境,并藉由遠山而尤顯高遠——他是齊翁么?我們又何嘗不希望自己也是這畫中人呢?想必世世代代的人都會與我們有同樣的奢求吧?這樣的意境又怎能不永恒呢!

之六的構圖最是夸張,近景的叢樹起到“之一”中底邊瓦屋的作用,但比瓦屋更具姿態(tài),仿佛張開的手臂,迎接著相隔不遠的屋舍,平樸而親切。兩個低低橫臥的墨塊浮在遠遠的水中,遠而濃,很不同凡響,把水面襯得如明鏡般平滑而耀眼。題跋成為一個重要的畫面構成的參與因素,豎直四列形成一個灰色調塊面,在黑白間平衡著、過渡著,腔調簡潔而嘹亮。題詩云:“吟聲不意出簾櫳,斯世猶能有此翁。畫里貧居足夸耀,屋前屋后數(shù)株松。”1900年典租梅公祠后,白石為自己蓋了書房,取名借山吟館。1904年隨王闿運師游南昌,因聯(lián)不上王師句,自覺讀書太少,很是羞愧,回到梅公祠后,將“借山吟館”之“吟”字刪去,但名“借山館”。白石對吟詩作了持續(xù)一生的努力,所費心血不亞于書畫。若有瓦屋數(shù)間,被水環(huán)抱,有松作伴,一卷在手,簾櫳半掩,間有吟聲飄出,回蕩于松間,想必就應該是齊翁最大的愿望了,而這愿望并非如文人對山林的向往那般遙不可及,實際上是白石曾經達成的生活,所謂“諸君不若老夫家,寂寞平生敢自夸。盡日柴門人不到,一株烏桕上啼鴉”的生活。這境界是不以“貧居”為苦、不以“寂寞”為煎熬的境界,也是自我修為的境界。

之十為齊氏米點的典型面貌,也是十二條屏中唯一純水墨之作。白石大約在1922年左右形成自己的米點樣式,他曾在這一年的一套山水四條屏之《米氏云山》中題:“見笪重光臨米家畫后作”,即他的米點很可能并非來自對原作的臨仿,而是來自臨摹品或印刷品,所參見的是米氏和臨摹品的綜合特征,再經由其個性氣質的參與而形成——自有米氏云山以來,千百年來被無數(shù)畫家所宗,齊翁米點恐怕是其中最為強悍的了。之十通篇墨色濃淡對比強烈,符合雨中景物特征。山與樹葉用幾乎相同走向的大臥點表現(xiàn),先以淡墨點出形狀,再在結構處積以濃墨橫圓點,但所積僅一二層而已;淡墨點應為宿墨,筆筆相接相疊,筆痕清晰,墨氣清透而晶瑩;濃墨似為鮮墨,借著底層淡墨點的水分略有暈散,厚重而有韻。米點云山背后一上一下兩抹細長沒骨山,把住畫幅邊緣,將主體山拱出——如此“山重重”的圖式,在白石山水中不多見。主體山山頂及山腰是用淡墨平直橫抹之云,也是白石少用的畫法。頂部浮云上有詩云:“不教磨墨苦人難,一日揮毫十日閑。幸有楊枝慰愁寂,一春家在雨中山。”畫面仿佛頓時因之而有了雨聲,淅淅瀝瀝中,“寂”更寂了,但恐怕“愁寂”是假,清寂是真——盡管有“一日揮毫十日閑”的生計之愁,但若苦于這種愁或進而在詩畫中嘮叨出來,便不是齊白石了;而滿眼是春上楊枝,禁不住雨中輕吟,進而“寂寞平生敢自夸”的,才是齊白石,也才是詩與畫!

之十二是齊白石的一大創(chuàng)格,是十二條屏中最“可愛”的畫面,也是唯一沒有強悍、粗壯感的畫面。它受啟發(fā)于金農,早在《石門二十四景》中就有嘗試,成為母本之一,是白石早期畫荷的主要樣式,變法成功后他便更多傾向于“紅花墨葉”一路的大片荷葉、大朵蓮花樣式了。這樣散而滿的構圖在其他白石山水中似乎再難找出,或許正因如此,消弭了他畫面中通常的緊張感、夸張感、張揚感,反增了一分恬淡與安適。蓮花小而密,以類似米點之法,一點便是一朵,有勢、無細節(jié),收“似與不似之間”之妙,由近及遠地鋪滿池塘。花青與淡綠的蓮、汀渚、遠山,如玉般清潤,透著絲絲沁人心脾的涼爽,好不愜意。花朵用大小、濃淡不一的紅色點出,嬌艷又雅致。用墨線勾出近處的水榭和遠處的板橋,分量剛剛好,即壓得住畫面,又能與整體的簡潔輕盈氣息相諧調。這一片荷塘真是考驗功夫,蓮、花、梗的排布既要有統(tǒng)一中的變化,又要有重復中的生動;既要亭亭玉立,又要隨波搖曳;既要柔而有骨,又要嬌而不妖。整幅畫堪稱點線面的交響曲,蘊含了極為豐富的形式美感。齊翁技藝既高強,意境則更引人情思:“少時戲語總難忘,欲構涼窗坐板塘。難得那人含笑約,隔年消息聽荷香。”片片清香中,滿滿的都是思念與回憶——昔日輕易相約,怎知未來難料,怎成想晤面執(zhí)手如此難,只剩下各自“聽荷香”!好不酸楚!這酸楚又偏與眼前這美好相連,又怎能不慨嘆!

細賞之后再回到遠觀,你會發(fā)現(xiàn),十二條屏互相呼應,是一個整體,在通局上是費了思量的:格調上有強悍,有清新,有平樸,有淡雅,有熱烈,有清寂;構圖上有疏有密,有散有聚,有開勢有合勢,有橫、豎、斜、曲的變化;主體場景有居近、居中、居遠之別;山形有圓有尖有方,山勢有緩有陡;水面有平有蕩,云氣有厚有薄;樹木和房屋的安排無一雷同,且在整體上呈波浪狀起伏;用色上,花青、赭石、紅、黃、綠穿插使用,所用面積、位置、色度、形狀等不盡相同;所有題跋的位置、面積以及與畫面的關系也每每相異;筆法上勾、潑、點、染、皴齊備;墨分干濕、濃淡、枯潤,墨氣有淋漓、有恣肆、有厚潤、有清透;主題大致有兩個:思念故園及向往田園,二者又時有交疊——前者情真意濃,常能令人動容;后者平淡中有昂揚,意味雋永,常能感染人——這兩種看似單調的主題,卻被白石變化出如此豐富的畫面和意境,這種創(chuàng)造力不能不令人嘆服!