大小:

下載:366次

分類:書法篆刻

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯(cuò)留言#刻帖中的名家臨《蘭亭序》簡(jiǎn)介

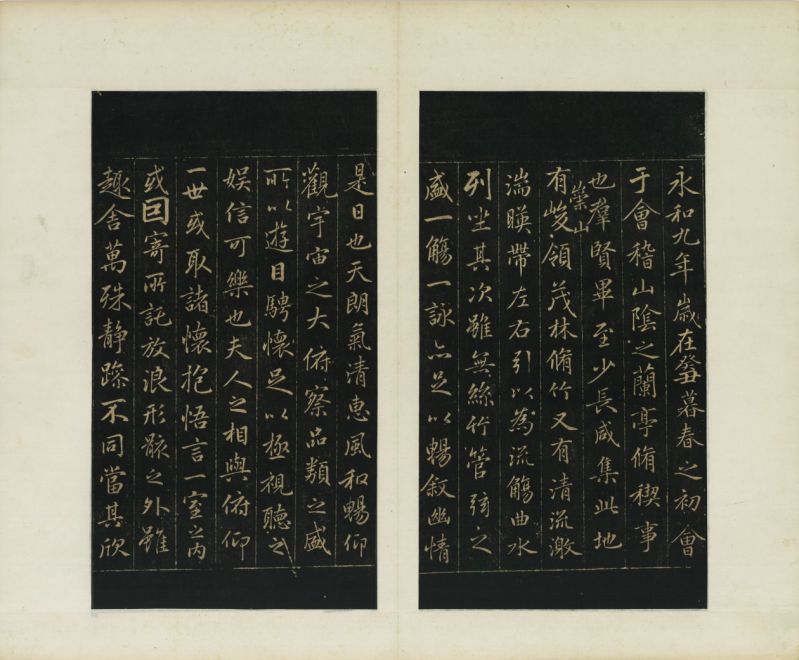

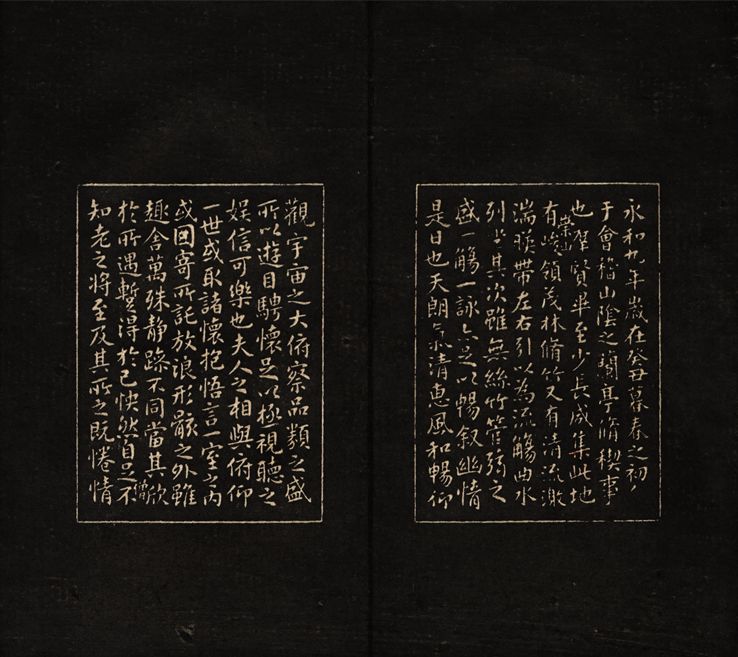

《蘭亭序》是中國書法史上最著名的作品,圍繞其產(chǎn)生的各種問題也遠(yuǎn)多于其他。王羲之后,歷代的能工巧匠、書畫名家都在以各種方法對(duì)其進(jìn)行復(fù)制,唐代有雙鉤向搨,宋元明清有刻石傳拓。這些復(fù)制品的數(shù)量極為龐大,并各具特色,形成了如今紛繁炫目的局面。

傳世至今的《蘭亭序》復(fù)制品被分為兩大類:摹本和刻本。摹本最著名的是唐摹本,如馮承素本、褚遂良本、虞世南本等。這些唐摹本的制作者本沒有留下姓名,好事者便將其歸于唐代各書法大家名下。唐摹本更接近于真跡,在當(dāng)時(shí)已十分難得。

《蘭亭序》真正普及是在有《蘭亭序》刻石之后。《蘭亭序》諸刻本中以定武本影響最大,定武本刻石時(shí)間已不詳。后晉末年,契丹自中原攜蘭亭刻石北歸,后棄之于真定。真定當(dāng)時(shí)屬義武軍管轄,后避宋太宗諱改“義武”為“定武”,故稱此刻石為定武蘭亭。定武本只是北宋時(shí)流行的眾多刻本之一,但因黃庭堅(jiān)等人的贊揚(yáng),日益為人所重,被視為蘭亭刻本的正宗。

法帖是保存《蘭亭序》的另一個(gè)重要分支,保存在法帖中的《蘭亭序》,著名的有南宋游似藏的“蘭亭百種”,清代徐樹鈞《寶鴨齋蘭叢》有蘭亭八十余種等。對(duì)這些《蘭亭序》復(fù)制品進(jìn)行研究,已經(jīng)形成了專學(xué),容庚、啟功、徐邦達(dá)等先生在此領(lǐng)域頗有建樹,使《蘭亭序》紛繁的版本問題逐漸清晰。

除了對(duì)《蘭亭序》進(jìn)行貼合原貌的復(fù)制之外,《蘭亭序》的傳播還有另一種相對(duì)開放的途徑——臨寫。法帖中最有特色的《蘭亭序》版本,就是歷代書法家風(fēng)格各異的臨寫本。因《蘭亭序》名聲顯赫,故凡對(duì)書法有興趣的文人都競(jìng)相臨習(xí)。

根據(jù)容庚先生《叢帖目》和國家圖書館館藏法帖統(tǒng)計(jì),保存在碑帖中的《蘭亭序》臨本有數(shù)十種。其中宋代有蘇易簡(jiǎn)、薛紹彭、宋高宗等臨本;元代有趙孟頫、俞和等臨本;明代有文征明、祝允明、莫是龍、董其昌、王鐸等臨本;清代有張照、錢泳、王澍、翁方綱、永瑆、包世臣、孫承澤等臨本。這些風(fēng)格迥異的臨本都保留著《蘭亭序》真跡的大致風(fēng)貌,同時(shí)又反映了一時(shí)一地的書風(fēng)流變,體現(xiàn)了臨書者的書法主張。按成書順序分析,可以看出這些變化特征與書法史發(fā)展的脈絡(luò)相呼應(yīng)。

本文從眾多臨本中精選出具有代表性的五種進(jìn)行欣賞研讀,體味古代大家是如何從《蘭亭序》中汲取營養(yǎng)的,也能對(duì)碑帖中保存的《蘭亭》臨本得到一個(gè)大概印象。

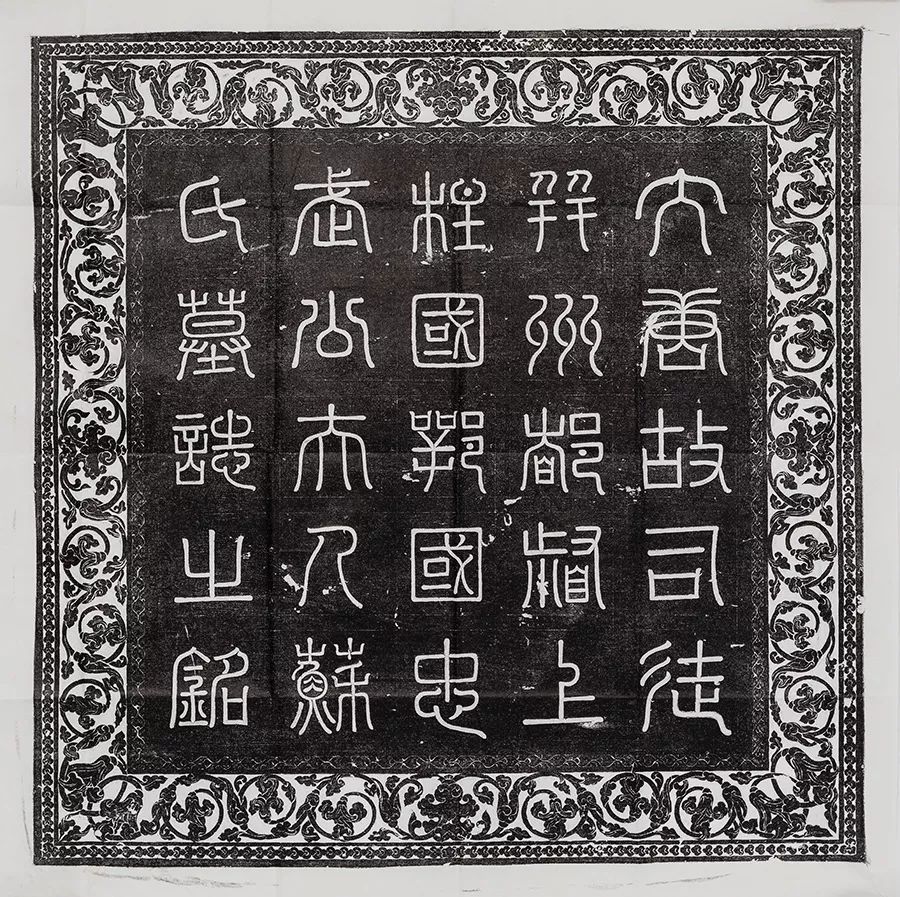

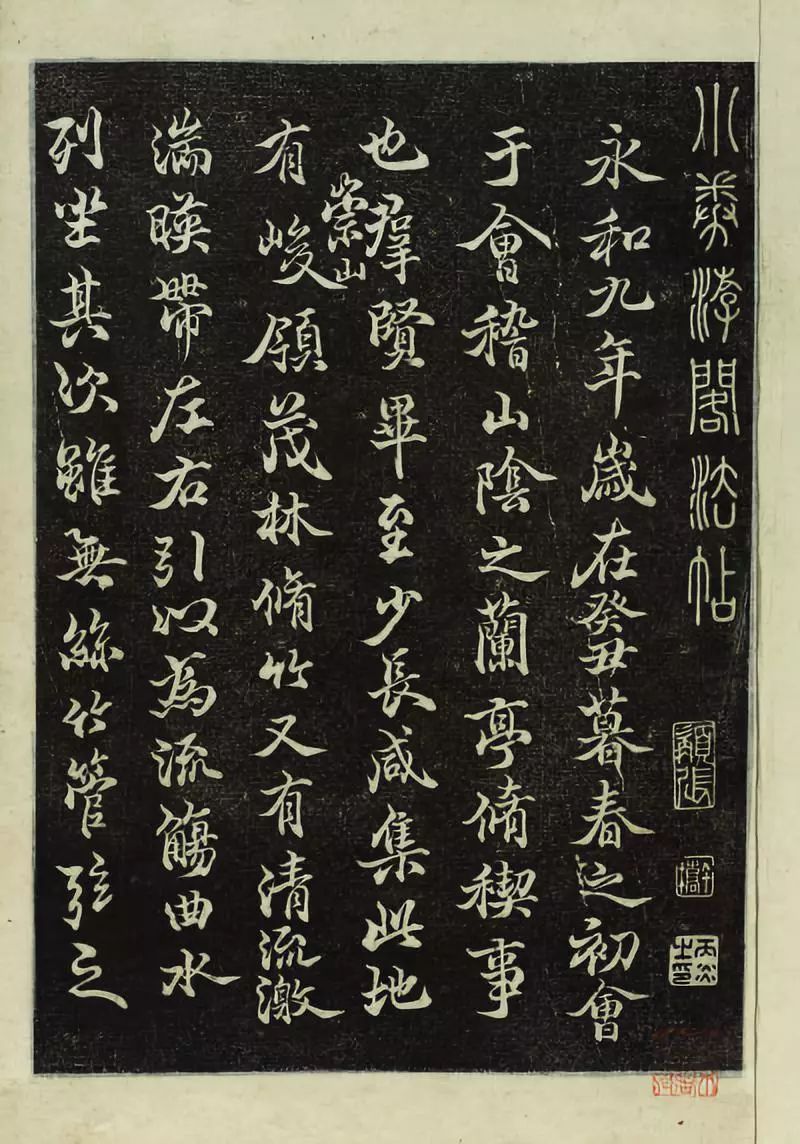

一、《樂善堂法帖》元趙孟頫臨本

《樂善堂法帖》在今天可謂孤本,容庚先生《叢帖目》收羅宏富,卻也未見此帖。目前所知,現(xiàn)存的《樂善堂法帖》只有國家圖書館所藏明拓本一部。

《樂善堂法帖》,元趙孟頫書,顧信撰集,吳世昌、茅紹之刻,完成于元仁宗延祐五年(1318)。此帖為經(jīng)折裝,分兩冊(cè),共39.5開,半開墨心高30厘米,寬17厘米。帖首正書題“樂善堂帖”。

趙孟頫,字子昂,號(hào)松雪道人,工書法、篆刻、繪畫。《元史》評(píng)價(jià)其“篆籀分隸真行草無不冠絕古今,遂以書名天下”。顧信是趙孟頫的門生,字善夫,江蘇昆山人,善書法。明李日華《六研齋二筆》云:“信以能書稱,從趙文敏公游,得其書,必鐫于石。作亭匾曰‘墨妙’,晚年號(hào)樂善處士。”

帖尾有張寰、張伯英題跋數(shù)則。張寰,字允清,又字石川。明江蘇昆山人,亦善書,喜藏名帖。從張寰跋語可知此帖帖石,不知何時(shí)何故被埋于土中,正德、嘉靖年間才出土于淞南別墅。民國時(shí)此帖歸張伯英收藏。張伯英是民國著名的碑帖收藏鑒賞家和書法家,一生過眼名帖數(shù)百種,得此帖頗感慶幸,“雖出明代何異宋元古拓,宜為明賢珍賞。三百年先后屬之張氏斯亦古緣”。

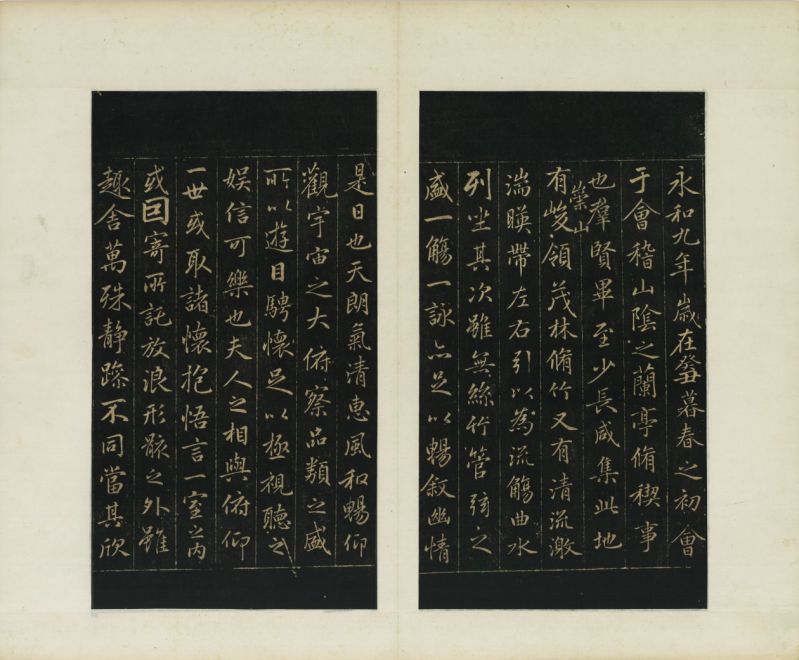

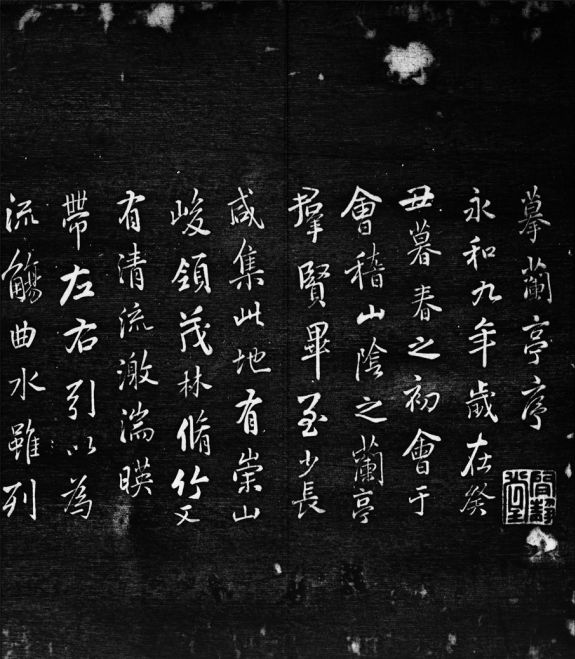

《樂善堂法帖》所刻的趙臨蘭亭,落款只有“子昂”二字,根據(jù)刻帖的時(shí)間和書法風(fēng)格,基本可以判斷為趙孟頫晚年作品。趙孟頫一生臨寫了大量的定武本《蘭亭序》。元人仇遠(yuǎn)說:“余見子昂臨《臨河序》(即《蘭亭序》),何啻數(shù)百本,無一不咄咄逼真。”據(jù)王連起先生記載,至今存世的趙臨蘭亭墨本僅余數(shù)種,有蘇州博物館藏臨定武《蘭亭》冊(cè)、上虞丁氏藏本臨定武《蘭亭》卷、北京故宮藏王蒙跋本臨定武《蘭亭》卷,臨獨(dú)孤本《蘭亭》(燒殘)。在趙孟頫臨本墨跡稀少、偽作混雜的今天,《樂善堂法帖》中的《蘭亭》臨本更顯珍貴。

此件臨本忠實(shí)于原作,保留二十八行的原行款、修改痕跡及特殊字。保留的修改痕跡有第一行“癸丑”略小,第四行夾行“崇山”二字,第十三行“因”字、十七行“向之”、尾行“文”字略大,第二十五行“悲夫”前空白等。保留的特殊字有第四行“激”字中間為“身”,第九行“類”字左下為“力”等。根據(jù)特殊字,可以推斷出所臨為定武本。

趙孟頫一生鐘情定武本,認(rèn)為《蘭亭》“唯定武刻石獨(dú)全右軍筆意”。趙孟頫有見過唐摹本,卻未見趙氏對(duì)唐摹本有任何評(píng)論,似乎更推崇定武本渾厚莊重的氣質(zhì)。在《蘭亭十三跋》中趙孟頫明確地提出“退筆說”,結(jié)合趙孟頫的此件臨本,的確表現(xiàn)出了平和內(nèi)斂的風(fēng)格,筆鋒相對(duì)隱藏,秀逸之中透出蒼渾之氣。

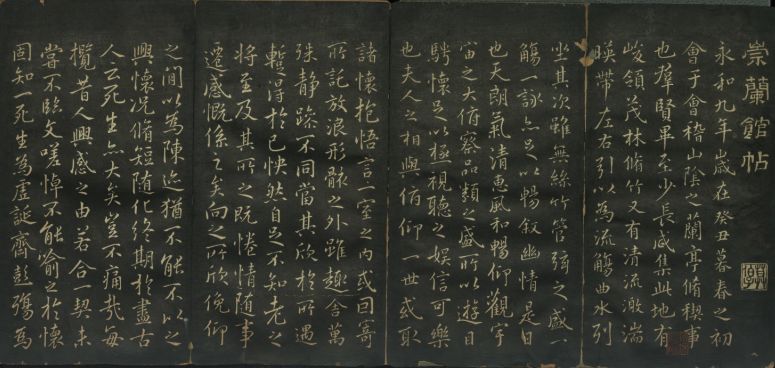

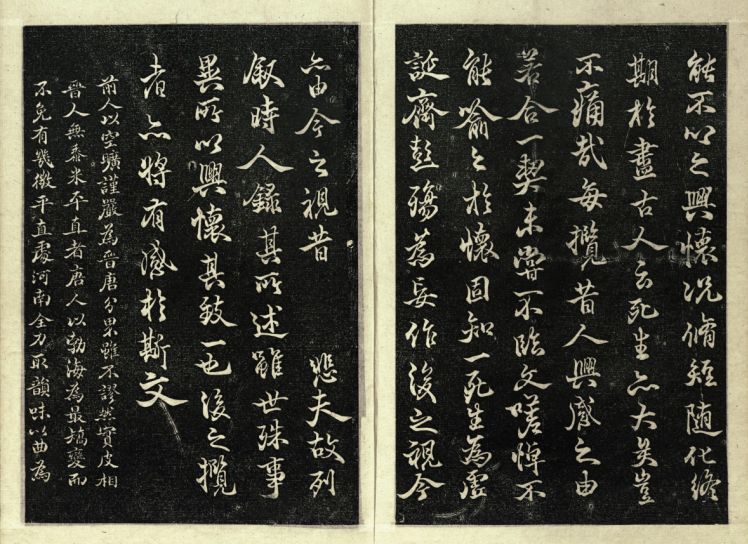

二、《崇蘭館法帖》中的明莫是龍臨本

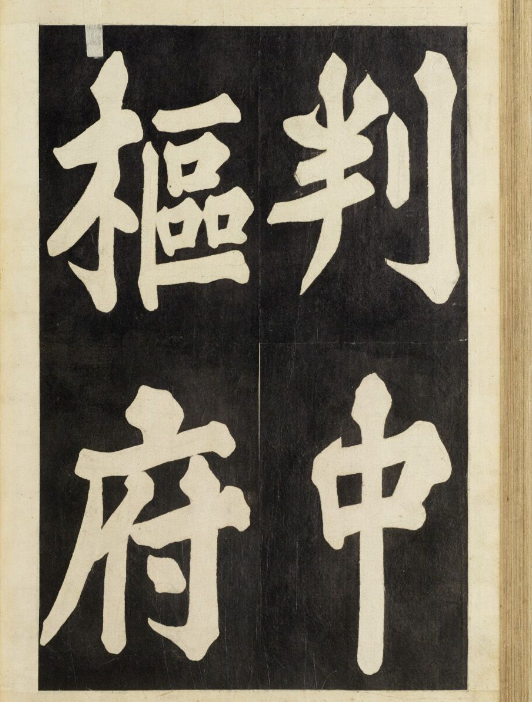

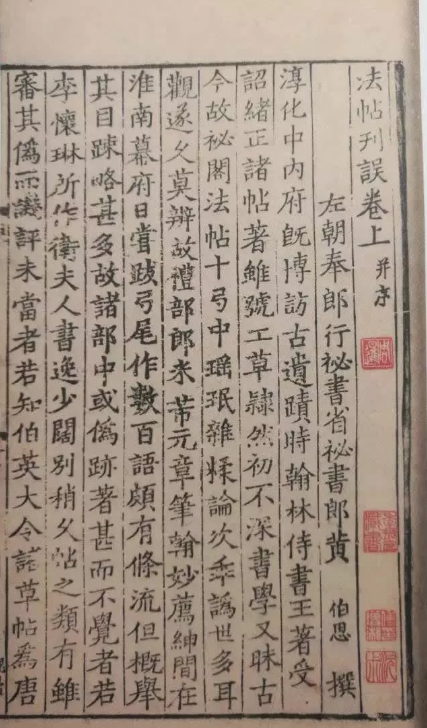

《崇蘭館法帖》,又名《云間莫氏父子法書》,共十卷,明莫如忠、莫是龍書,莫后昌撰集,顧功彥刻,完成于泰昌元年(1620)冬。國家圖書館所藏為明拓本,經(jīng)折裝,分五冊(cè),112開,半開墨心高27厘米,寬14厘米,附刻莫如忠、莫是龍畫像。前有目錄一開,帖首隸書題“崇蘭館帖”,莫是龍臨《蘭亭序》,刻于《崇蘭館法帖》卷五。

莫如忠,字子良,號(hào)中江。南直隸松江府華亭(今上海松江)人擅草書。莫是龍,莫如忠長子。年少時(shí)有“神童”之譽(yù),深通畫理,尤精書法。

明代中后期,以文征明、祝枝山為首的吳門書派是書壇核心,董其昌書名大盛之后,營造了與吳門書派相抗衡的華亭派。而莫如忠是董其昌的書法老師,莫是龍是董其昌的好友。在華亭派中,莫氏父子的位置非常重要。董其昌多次把莫氏父子比作“二王”,曾說:“廷韓(莫是龍)游道既廣,鑒賞之家無不遍歷,吾師(莫如忠)人地高華,知希自貴,晉人之外,一步不窺。故當(dāng)時(shí)知廷韓者,有太令過父之目。然吾師以骨,廷韓以態(tài);吾師能自構(gòu),廷韓詩字多出前人名跡。此為甲乙,真如羲獻(xiàn)耳。”

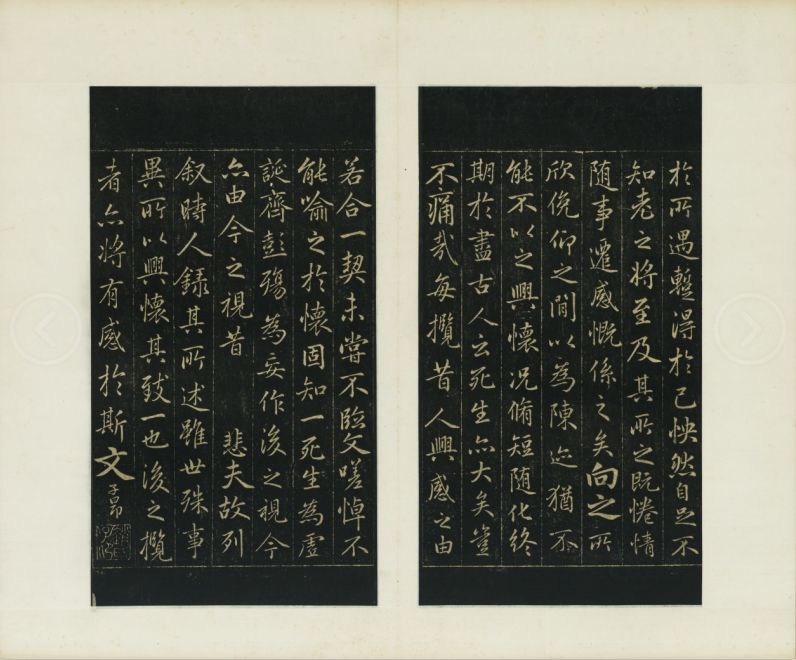

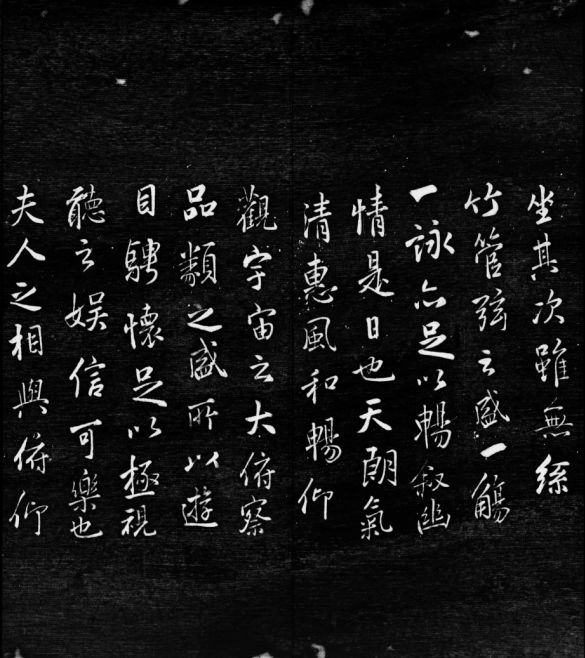

從莫氏的齋號(hào)“崇蘭館”可以看出父子二人對(duì)《蘭亭序》的推崇。莫是龍?jiān)谂R蘭亭跋中也充分表達(dá)了這種情感,跋中言:“蘭亭一帖,千古墨寶,雖傳刻至今,僅存無幾,而雄俊端嚴(yán)之氣望之儼然。不審右軍落筆時(shí)當(dāng)何如快意也。余平生于書學(xué)是其宿業(yè),而篤好此帖不減辯才之癖,每風(fēng)日晴好,心怡神暢,筆墨俱適,則臨數(shù)行以寫幽興。黃太史云世人但學(xué)蘭亭面,欲換凡骨無金丹。讀此輒深愧恨。”

莫是龍臨本中還臨有趙孟頫的題跋,亦可表現(xiàn)莫氏的書學(xué)主張:“書法以用筆為上,而結(jié)字亦須用工。蓋結(jié)字因時(shí)相傳,用筆千古不易。右軍字勢(shì)古法一變,其雄秀之氣出于天然,故古今以為師法。”

趙孟頫的蘭亭臨本眾多,“用筆千古不易”正出自著名的《蘭亭十三跋》,莫是龍所臨底本很有可能是源自于獨(dú)孤本《蘭亭》。獨(dú)孤本在清代遇火燒殘,現(xiàn)藏日本東京國立博物館,是現(xiàn)存“一個(gè)半”定武蘭亭原石拓本中的半個(gè),另外一個(gè)是現(xiàn)藏臺(tái)北故宮的定武真本。

與《樂善堂法帖》的趙臨《蘭亭》相比,莫是龍的臨寫更加隨性,字形大小、修改痕跡、行款字?jǐn)?shù)都沒有保持原貌。例如,原帖加行增補(bǔ)的“崇山”二字在莫是龍臨本中便省略未臨,“癸丑”二字大小統(tǒng)一,修改的痕跡完全抹去等。但是結(jié)字用筆還是相當(dāng)忠實(shí)于原帖,可以很明顯地看出《蘭亭序》的特征。例如,“清流激湍”的“激”中間為“身”,“惠風(fēng)和暢”的“惠”字缺一橫一點(diǎn),“后之視今”的“后”字偏旁寫作三點(diǎn)水等。總體來說,莫是龍的臨本基本還是中規(guī)中矩,沒有明確地加入自己的風(fēng)格,只是為了書寫的整齊做了微調(diào)。

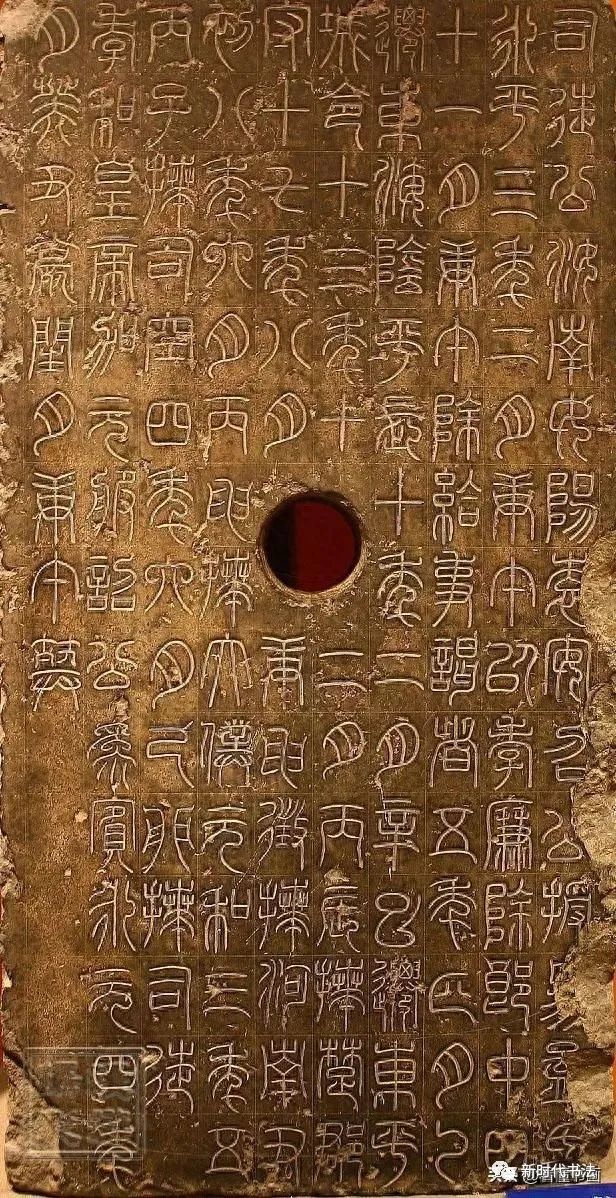

三、《玉虹鑒真續(xù)帖》中的明王鐸臨本

《玉虹鑒真續(xù)帖》,共十三卷,清孔繼涑摹,約刻于清乾隆年間,國家圖書館所藏為清道光拓本,經(jīng)折裝,分十三冊(cè),296.5開,半開墨心高30厘米,寬13厘米,帖首篆書題:“玉虹鑒真帖”,王鐸所臨《蘭亭序》,刊于《玉虹鑒真續(xù)帖》第十三冊(cè)。

王鐸,字覺斯,一字覺之,號(hào)嵩樵、十樵,明末清初書畫家。其書筆力雄健,長于布局。當(dāng)時(shí)書壇流行董其昌書風(fēng),王鐸與黃道周、倪元璐、傅山等人提倡取法高古,于時(shí)風(fēng)中另樹一幟。

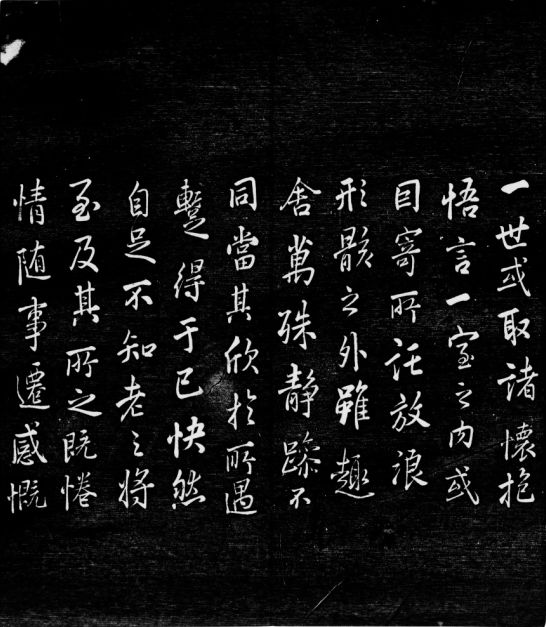

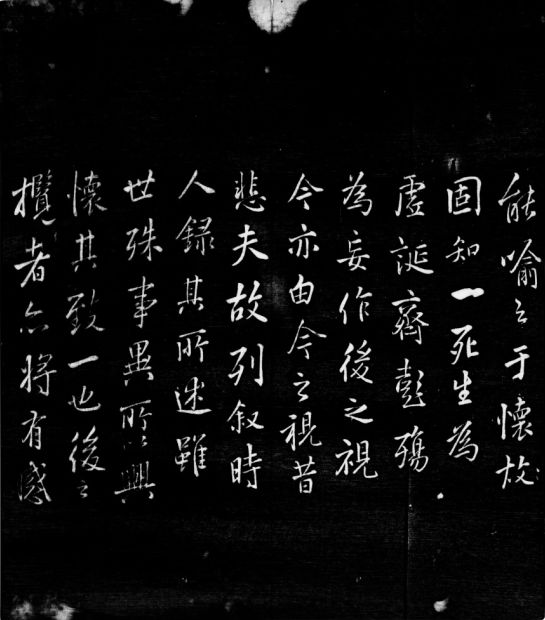

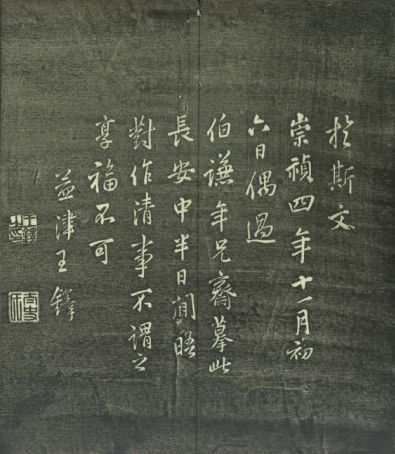

王鐸與莫是龍的臨本相比,莫臨本中規(guī)中矩,王臨本更像是自我創(chuàng)作。據(jù)王鐸的跋語,此臨本寫于明崇禎四年,王鐸已形成了自己獨(dú)特的書法風(fēng)格。此本與蘭亭原帖相比,不僅細(xì)節(jié)上有很多修改,連行款字?jǐn)?shù)、字形、用筆都有了很大的變化,比如“怏然自足”的“怏”變成了“快”字,“后之視今”的“后”字偏旁改作雙立人等,行款字勢(shì)有縱橫跳動(dòng)的氣象。不過王鐸依然保留了一些原作的細(xì)節(jié),例如“清流激湍”的“激”字中間為“身”,“絲竹管弦”的“弦”字末筆拉長等,故仍可將其視為臨作,而不是單純的抄錄。

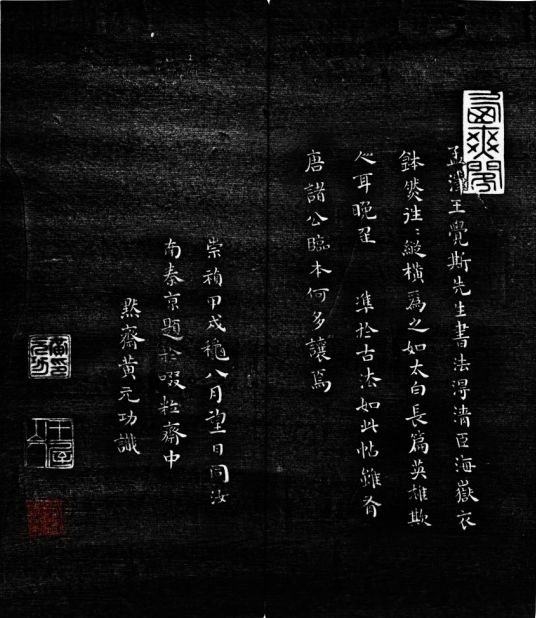

黃元功有跋曰:“孟津王覺斯先生書法得清臣(顏真卿)、海岳(米芾)衣缽,然往往縱橫為之,如太白長篇,英雄欺人耳。晚年準(zhǔn)于古法如此帖,雖有唐諸公臨本,何多讓焉。”此題跋的時(shí)間是崇禎甲戌(1634)秋八月望日,距王鐸臨帖時(shí)已有三年,應(yīng)是王鐸臨寫完成后即將此帖贈(zèng)給了黃元功。黃認(rèn)為此《蘭亭》臨本是融匯了顏真卿和米芾的筆法再加入王鐸自身縱橫為之的特點(diǎn)。黃、王二人交好,故黃元功對(duì)王鐸更加熟悉,對(duì)王鐸的評(píng)價(jià)也很中肯。清代書法家梁巘在《評(píng)書帖》中評(píng)價(jià)王鐸“書得執(zhí)筆法,學(xué)米南宮,蒼老勁健,全以力勝”的評(píng)語得到后世的廣泛認(rèn)可。

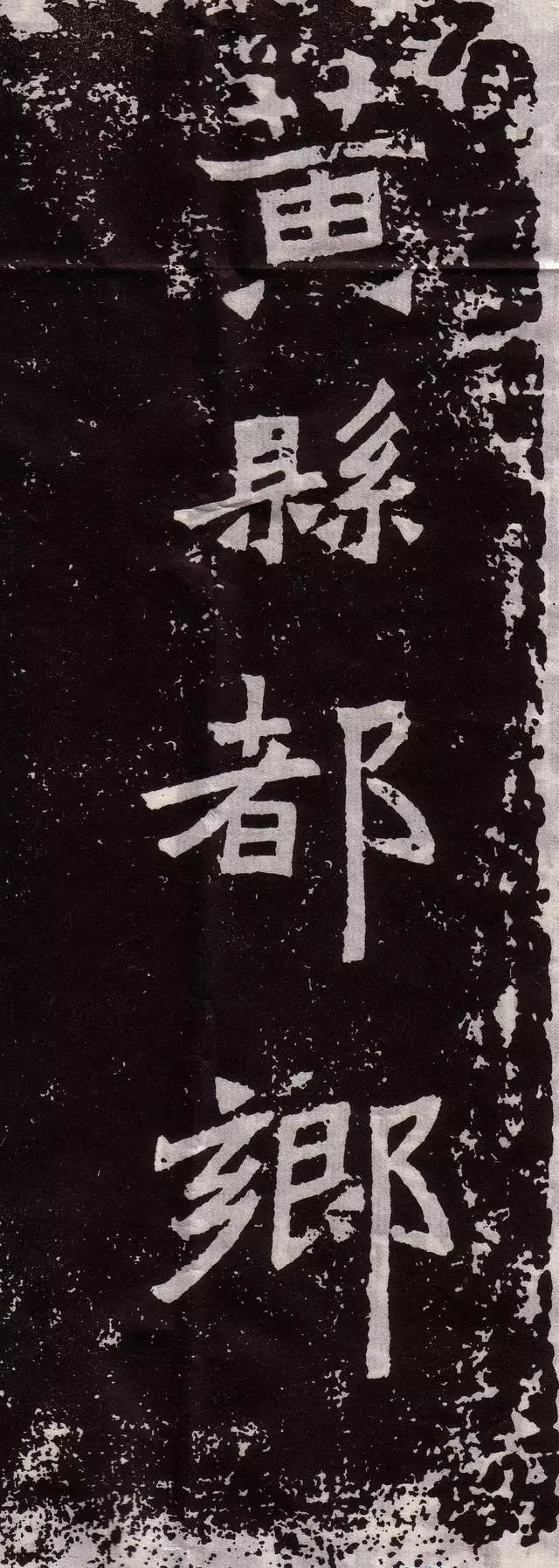

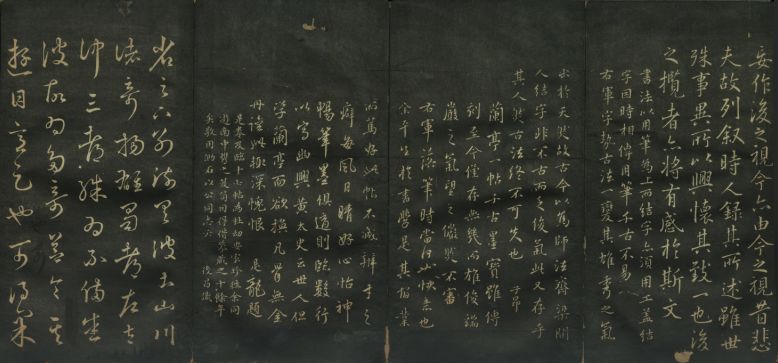

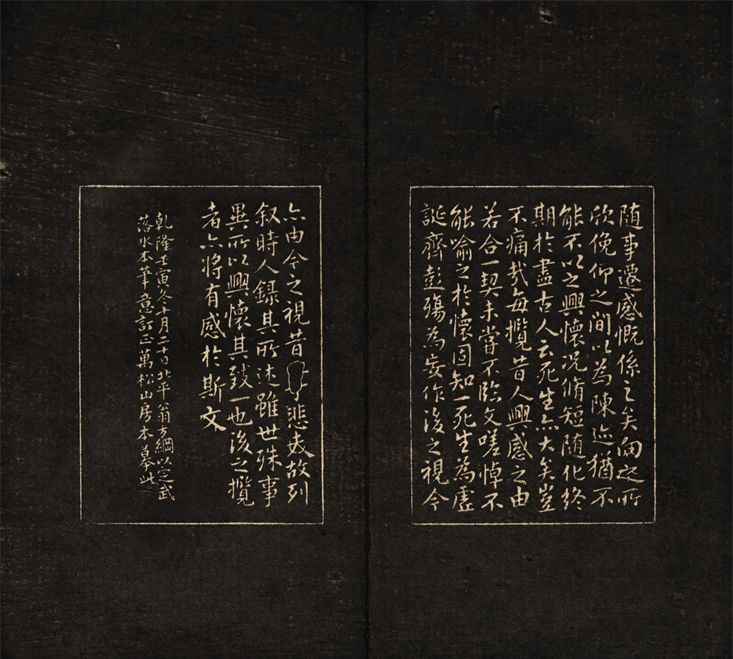

四、《石壽山房摹刻覃溪先生蘭亭縮本》清翁方綱臨本

《石壽山房摹刻覃溪先生蘭亭縮本》一卷,清乾隆四十七年(1782)翁方綱縮臨,咸豐三年(1853)汪蔚摹刻。尾有翁方綱、劉墉、宋葆淳等題寫的跋文。國家圖書館藏本為清初拓本,經(jīng)折裝,一冊(cè),8開,半開墨心高9厘米,寬5厘米。民國書法家張伯英在《法帖提要》評(píng)此帖“石刻最小之字,《詩韻摘要》外以此帖為僅有”,“允為精絕之品”。

翁方綱,書法家、金石學(xué)家。字正三,號(hào)覃溪,晚號(hào)蘇齋。精通金石、譜錄、書畫之學(xué)。汪蔚,字嘯霞,號(hào)石壽山人,篆刻家,《廣印人傳》有傳。精鐫碑版,善篆刻。

此本有翁方綱跋“以定武落水本筆意訂正萬松山房本”。落水本是定武蘭亭的一個(gè)重要分支,據(jù)宋周密《齊東野語》載,落水本蘭亭最早由姜夔所藏,后歸趙子固。趙子固乘舟遇風(fēng)船覆,在性命堪憂的情形下,用手舉著這本蘭亭大呼:“至寶在此,余物不足關(guān)矣!”得救后,趙子固在卷首題寫了八個(gè)字“性命可輕,至寶是寶”,這就是落水本蘭亭的來歷。趙子固后,此本歸賈似道,明代情形不詳,清代歸孫承澤、高士奇等人,后入乾隆內(nèi)府,現(xiàn)不知下落。

萬松山房縮臨《蘭亭序》,今已不可見。據(jù)翁方綱題跋可知萬松山房本為李宓臨于明萬歷丙午年(1606)秋九月。李宓,字羲民,明代書法家。此本在清代為書法家王澍所得,所依據(jù)的底本相傳為褚遂良臨本。

翁方綱《復(fù)初齋文集》卷二十七“自跋審正萬松山房縮本蘭亭”條中詳細(xì)考定萬松山房本的錯(cuò)誤,例如“觴”字右半誤為“易”字,“騁”字馬下三點(diǎn)誤為一橫等。這些錯(cuò)誤在翁臨本中得到改正。翁方綱著有《蘇米齋蘭亭考》八卷,詳考《蘭亭序》歷代各版本異同優(yōu)劣。自宋以來,有關(guān)《蘭亭序》的記載、題跋極多,但真正系統(tǒng)地對(duì)蘭亭版本進(jìn)行研究的只有翁方綱,可謂是蘭亭研究第一人。

在照相技術(shù)尚未傳入中國的時(shí)代,將大字變成小字,只有縮臨這一種方法。縮臨對(duì)目力、腕力要求極高,非目光敏銳、手腕靈活、技法高超者不能為,翁方綱此技在清代可謂首屈一指。方浚頤《夢(mèng)園叢說》載:“翁覃溪先生能于一粒芝麻上寫‘天下太平'四字,每逢元旦輒書以為吉慶,自少至老,歲歲皆然。”

縮臨此蘭亭時(shí),翁方綱年五十,正值技法純熟、體力旺健之時(shí),又幸遇良工汪蔚善于刻小字,無爽纖毫。此帖雖小,對(duì)原作的忠實(shí)度卻極高,除保留原有二十八行的行款外,對(duì)諸多細(xì)致入微的特征也加以摹刻。首行“會(huì)”字只摹刻一撇是定武本的特征,第四行加行刻“崇山”,第十四行、十五行之間刻“僧”字,是南朝梁徐僧權(quán)的押署,第十三行“因”字下涂改痕“外”字、十七行“向之”下涂改痕“于今”、尾行“文”字下涂改痕“作”字,第二十五行“悲夫”前涂墨下“不可”、“夫”字下涂改痕“也”字等。可謂是考證精審、書法精湛、縮臨精巧、摹刻精良,四美具于一帖,難能可貴。

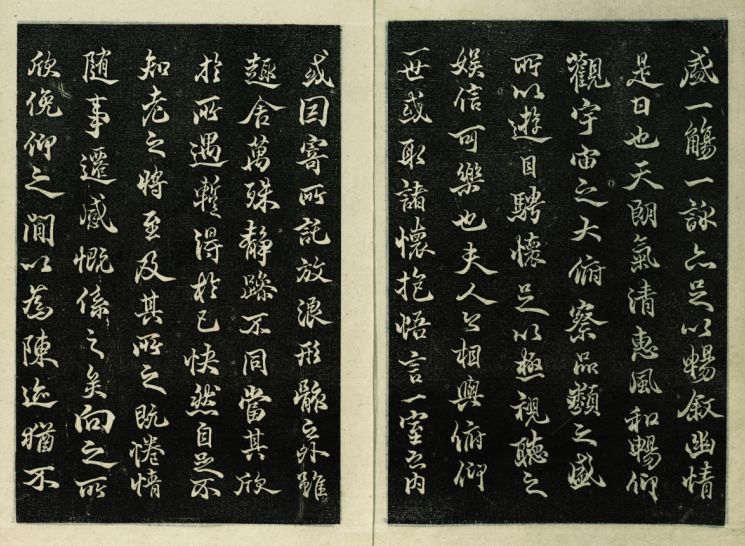

五、《小倦游閣法帖》清包世臣臨本

《小倦游閣法帖》,共四卷,清張丙炎撰集,吳讓之、朱震伯摹,完成于光緒二十六年(1900),所收皆為包世臣書跡。國家圖書館所藏為初拓本,線裝,分四冊(cè),150頁,墨心高25厘米,寬15厘米,帖首篆書題:“小倦游閣法帖”。“小倦游閣”是包世臣齋名。

張丙炎,原名張世錚,字午橋,號(hào)藥農(nóng),一號(hào)榕園。喜吟詠,富收藏,晚年工篆書。

包世臣,清代書法家、書學(xué)理論家。字慎伯,晚號(hào)倦翁、小倦游閣外史。師承鄧石如,包世臣自負(fù)草書,自謂能上接王羲之。著《藝舟雙輯》,提倡碑學(xué),對(duì)后世書風(fēng)的變革,頗具影響。

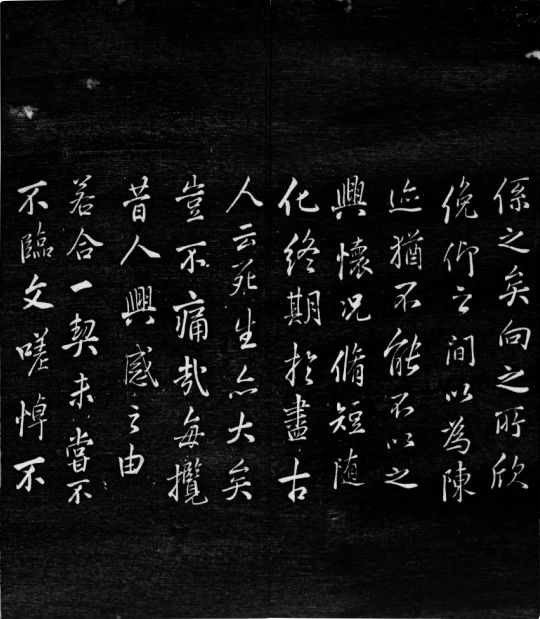

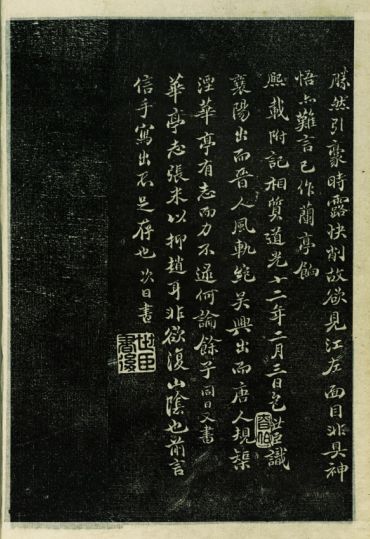

包世臣臨《蘭亭序》收于《小倦游閣法帖》第一卷開篇,書后又自跋三則,頗能體現(xiàn)包氏書學(xué)思想。其一云:“前人以空曠謹(jǐn)嚴(yán)為晉唐分界,雖不謬然,實(shí)皮相。晉人無黍米平直者,唐人以渤海為最矯變而不免有幾微平直處,河南全力取韻味以曲為勝,然引豪時(shí)露快削。故欲見江左面目,非具神悟亦難言。”其二云:“襄陽出而晉人風(fēng)軌絕,吳興出而唐人規(guī)矩湮,華亭有志而力不逮,何論余子。”其三云:“華亭志張米以抑趙耳,非欲復(fù)山陰也。”

跋中“渤海”指歐陽詢,“河南”指褚遂良,“襄陽”指米芾,“吳興”指趙孟頫,“華亭”指董其昌,“張米”即張旭、米芾,“山陰”指王羲之。包世臣心量甚大,三段跋中品評(píng)了中國書法史上各個(gè)朝代第一流的書法家,同時(shí)自視甚高,自詡為上接“山陰”,為王羲之后第一人。他在跋中也說出了自己的心得“晉人無黍米平直者”,他所臨《蘭亭序》即貫徹了這種“以曲為勝”的書學(xué)思想。張伯英謂其“在前清書家中獨(dú)辟境界,不依傍他人門戶”,而清代書法家何紹基則評(píng)其書法“未能橫平豎直”,兩種評(píng)價(jià)各有立場(chǎng),沒有對(duì)錯(cuò)之分。

包世臣的書學(xué)理論的確標(biāo)新立異,令人耳目一新,與翁方綱的堅(jiān)守傳統(tǒng)相比,形成了一種很有趣味的兩極反差。包世臣曾在《藝舟雙楫》里譏諷翁方綱“只是工匠之精細(xì)者耳,于碑帖無不遍搜默識(shí),下筆必具其體勢(shì),而筆法無聞。”啟功先生在《論書絕句》中評(píng)包世臣為“橫掃千軍筆一支,藝舟雙楫妙文辭。無錢口數(shù)他家寶,得失安吳果自知?”繼承傳統(tǒng)與大膽革新的利弊得失,從來就不存在完美的答案,這是每個(gè)時(shí)代的人們都需要思考、摸索和追尋的問題。

從上述五種《蘭亭序》臨本中,可以略窺歷代書家對(duì)《蘭亭序》的繼承學(xué)習(xí)與創(chuàng)新改造。陳忠康在《<蘭亭序>版本流變與影響》一文中指出“宋元時(shí)期,書家的臨摹已基本放棄了唐人所使用極逼真的勾摹方式,追求與范本之間處于一種若即若離的關(guān)系,但即便如此,總體來說忠實(shí)的程度尚高”。

趙孟頫的臨本,雖在用筆上有其自己的特色,但在行款、結(jié)體、氣韻等方面還相當(dāng)?shù)刂覍?shí)于所臨摹的對(duì)象。明代的臨習(xí)者逐漸增加意臨的成分,莫是龍的臨本可以代表這一傾向。晚明時(shí)期,臨摹成為創(chuàng)作的手段,王鐸便是其中的佼佼者。清乾嘉時(shí)考據(jù)學(xué)大興,蘭亭的臨摹也受到了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目紦?jù)學(xué)的影響,翁方綱是清代蘭亭研究的集大成人物,所臨的《蘭亭序》也帶有鮮明的考據(jù)特色。清中葉以后,傳統(tǒng)帖學(xué)逐漸衰微,碑學(xué)興起,從阮元到包世臣,再到康有為,把碑學(xué)理論推向了頂峰。