大小:

下載:312次

分類:書法篆刻

手機掃碼免費下載

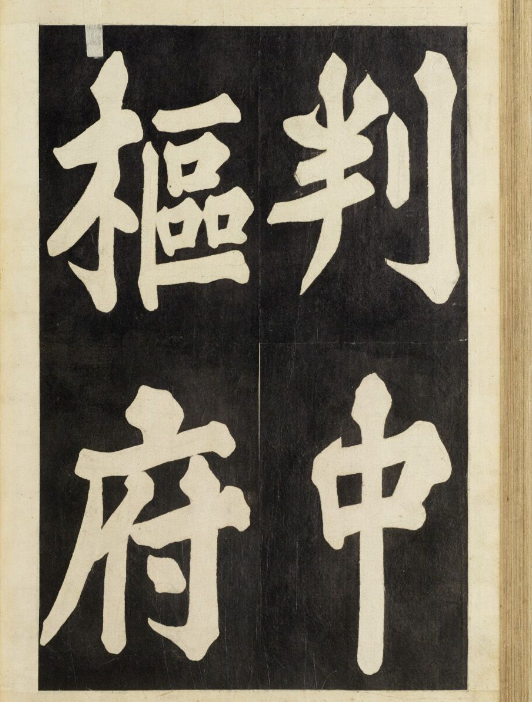

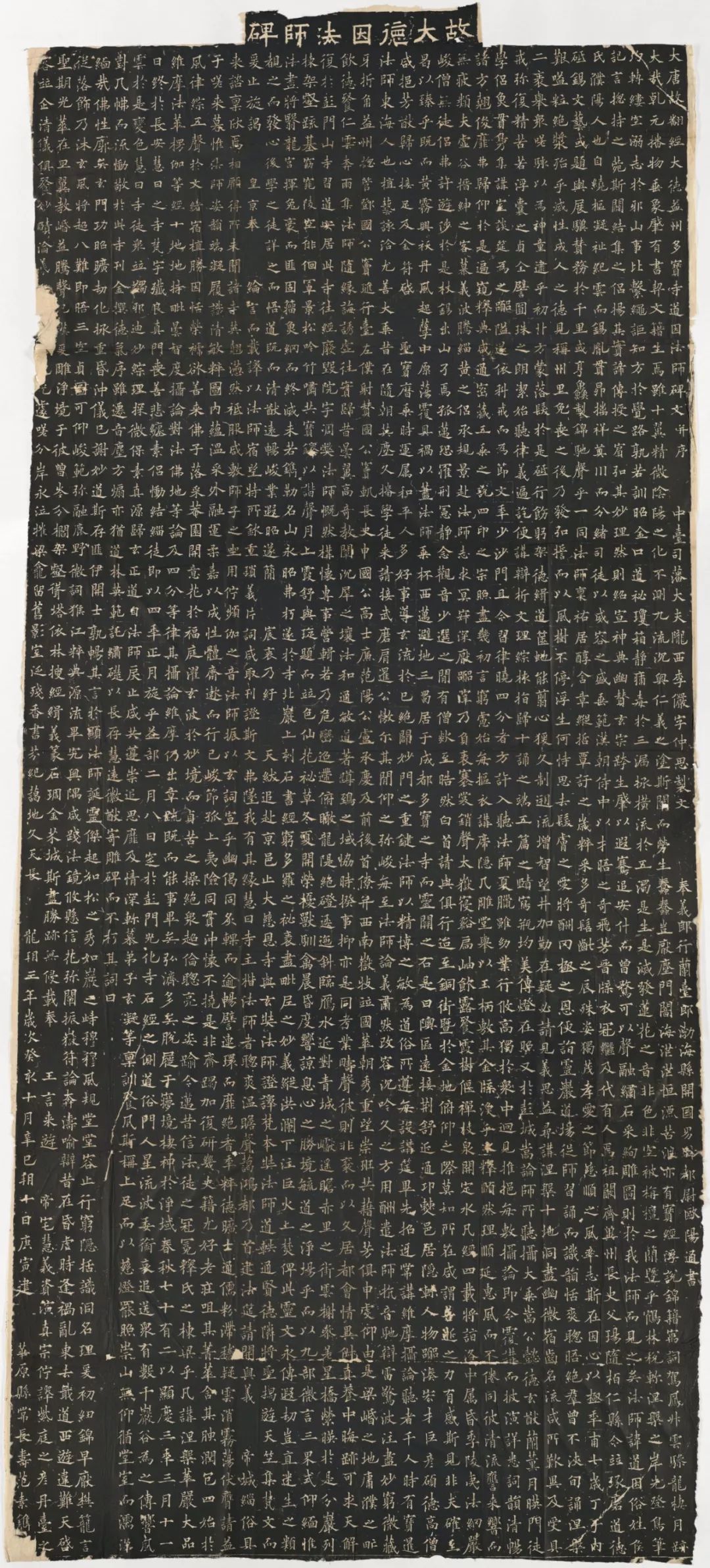

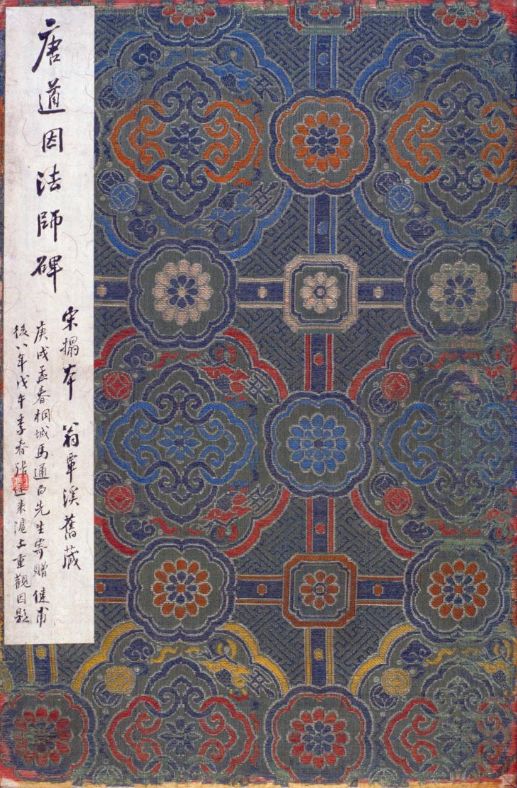

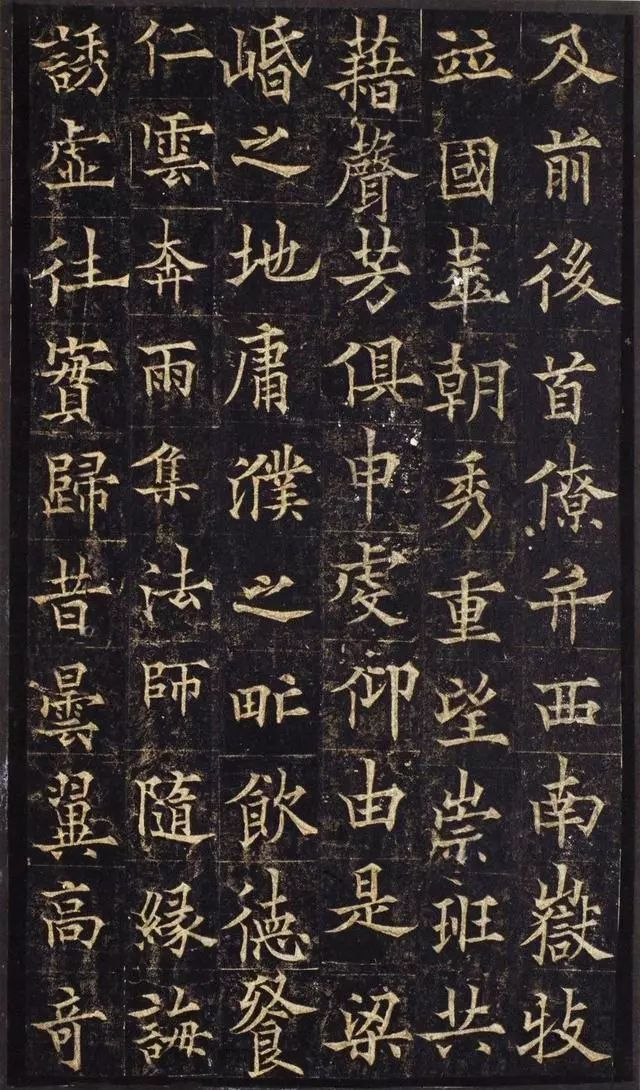

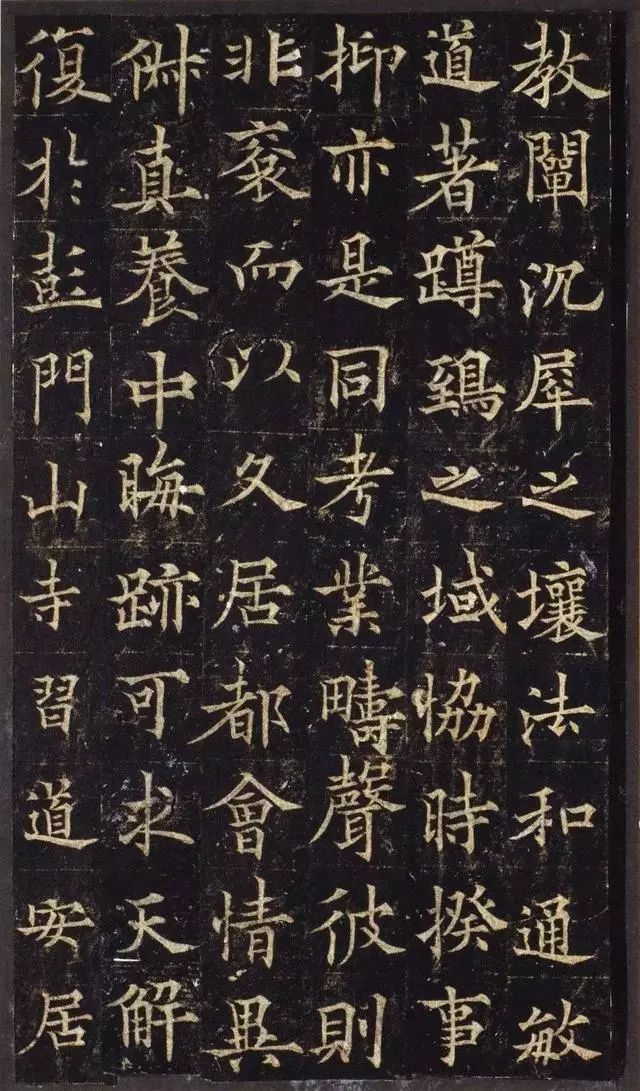

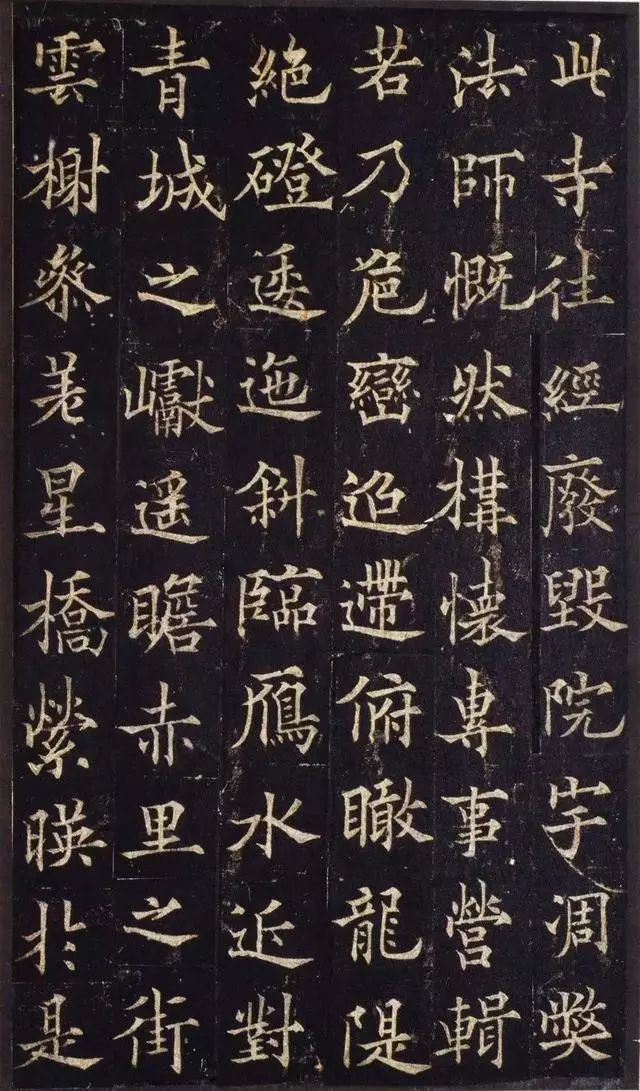

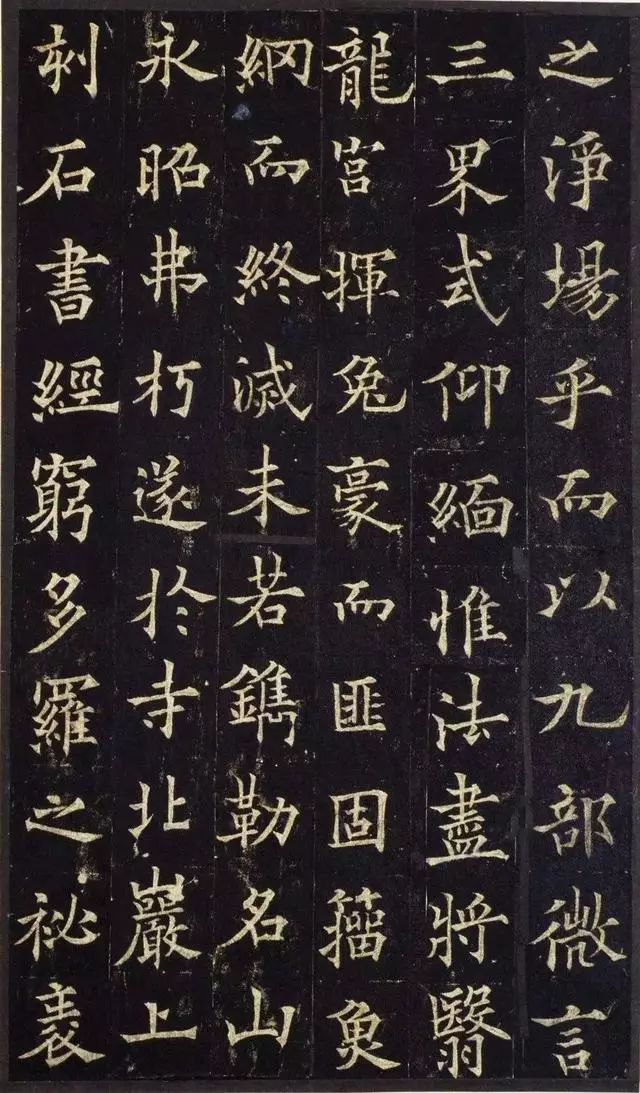

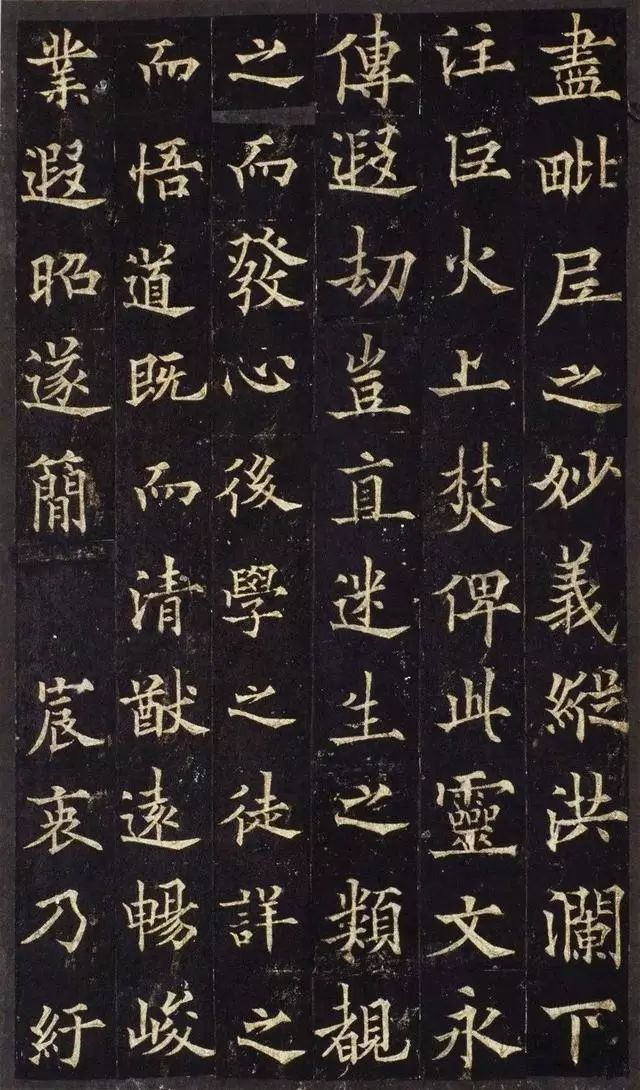

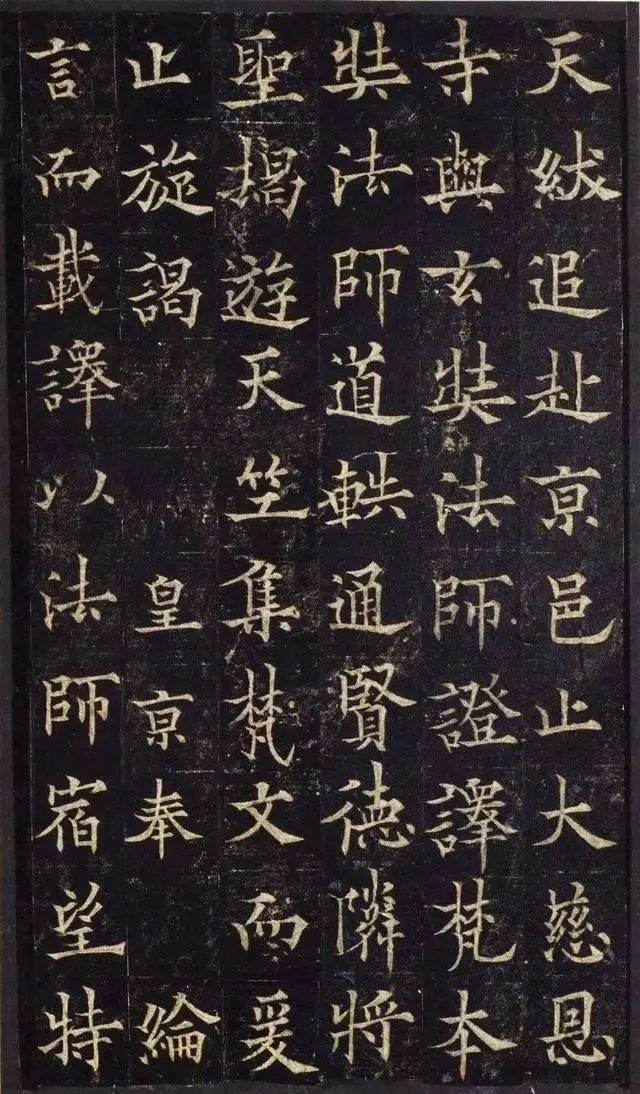

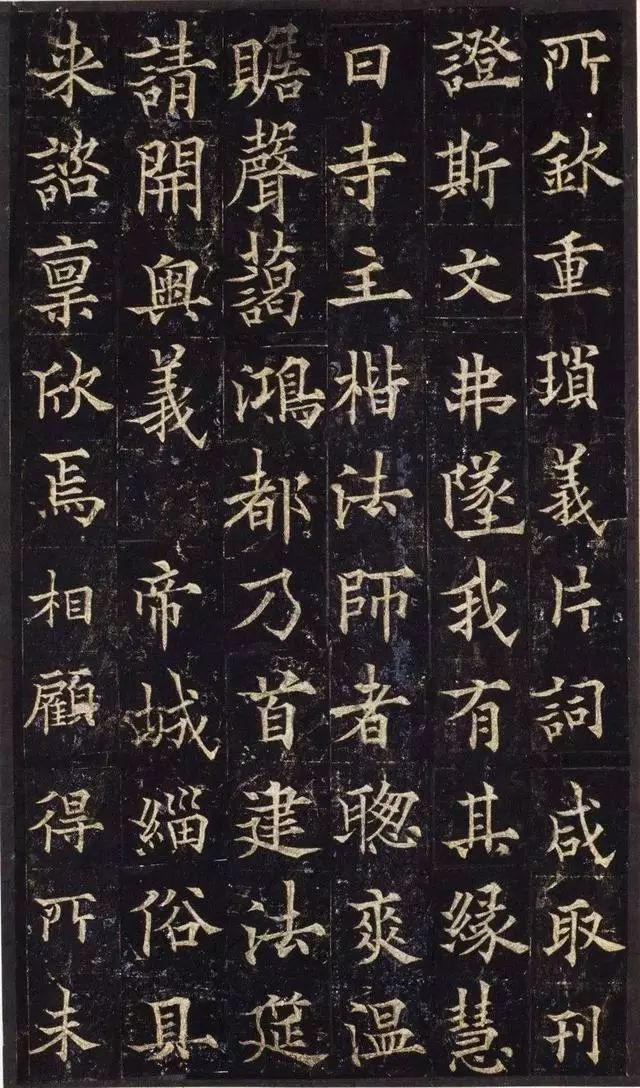

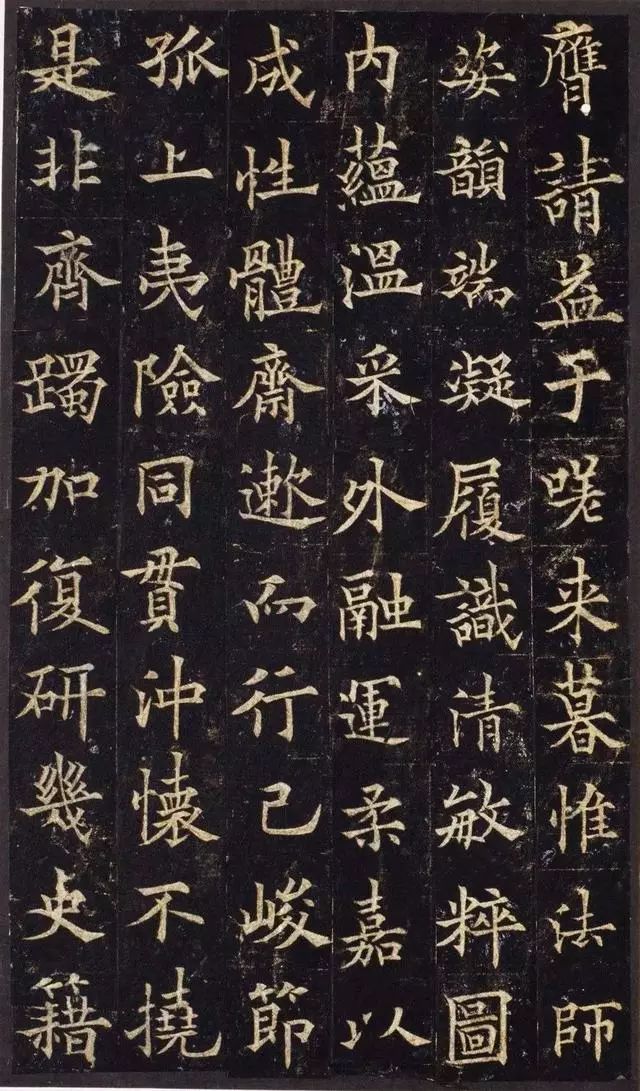

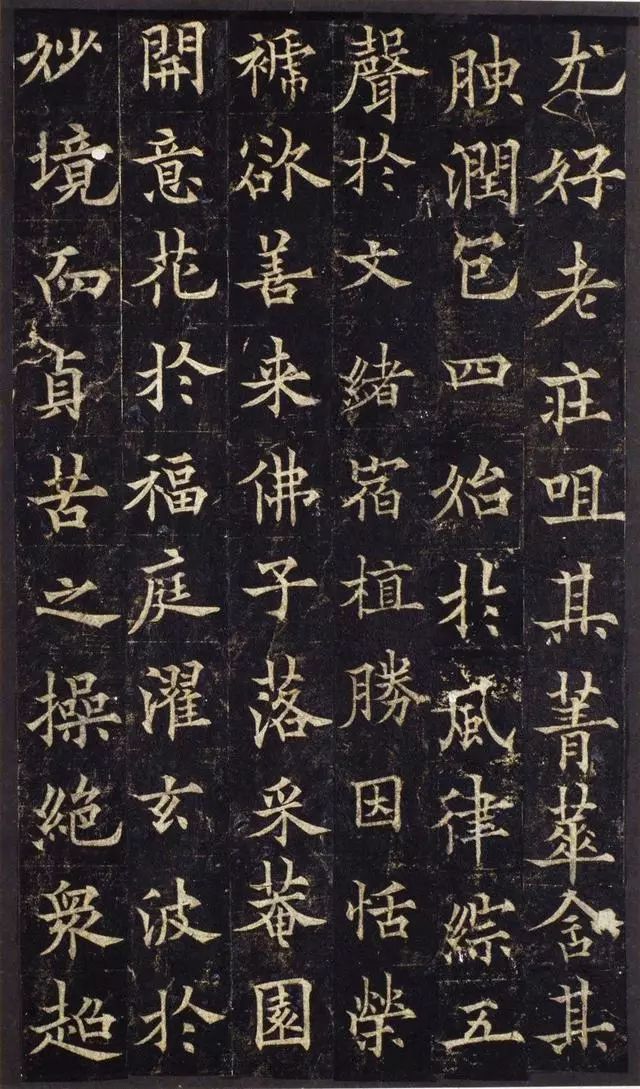

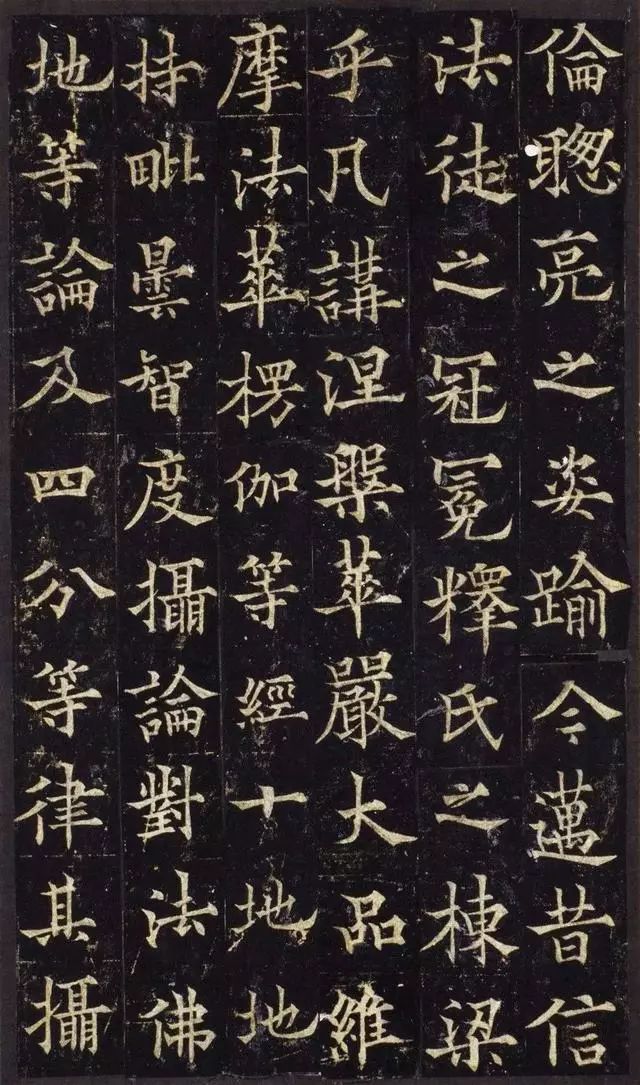

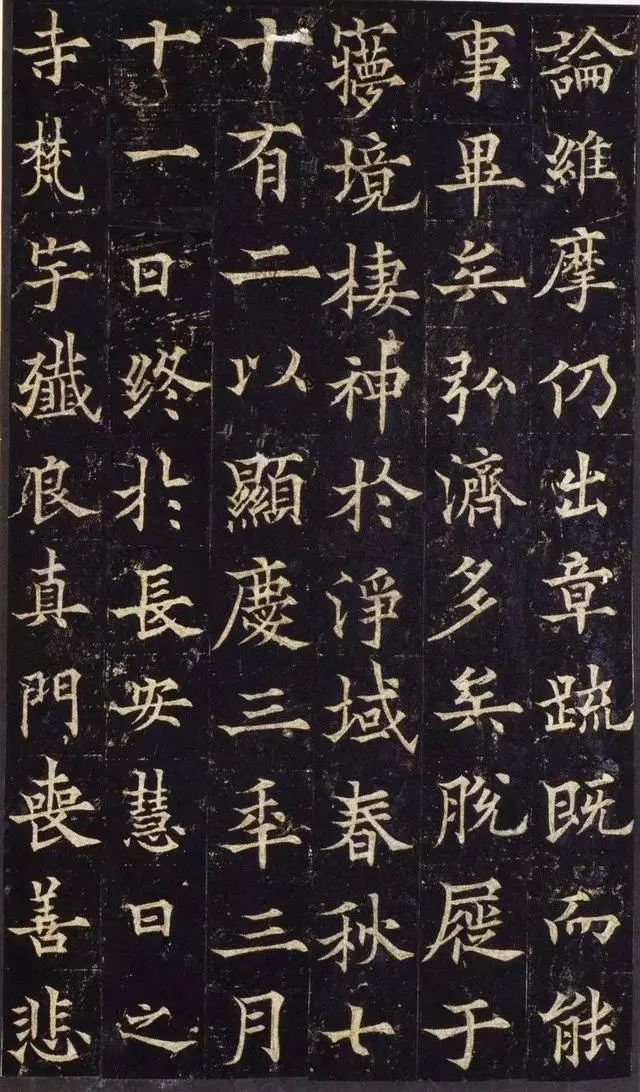

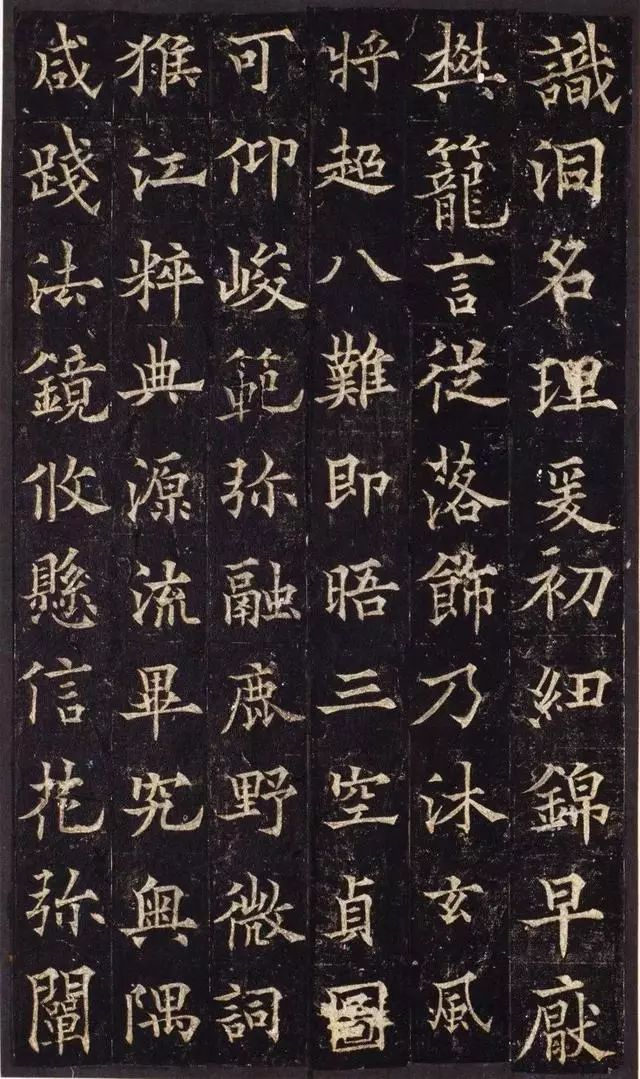

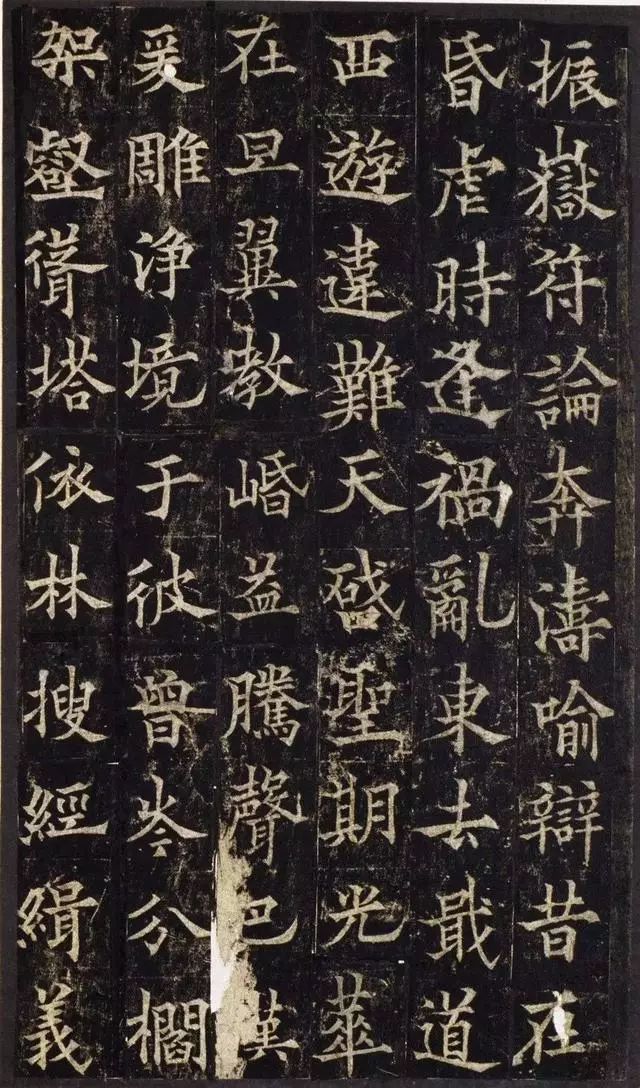

糾錯留言#歐陽通《道因法師碑》清末拓本簡介

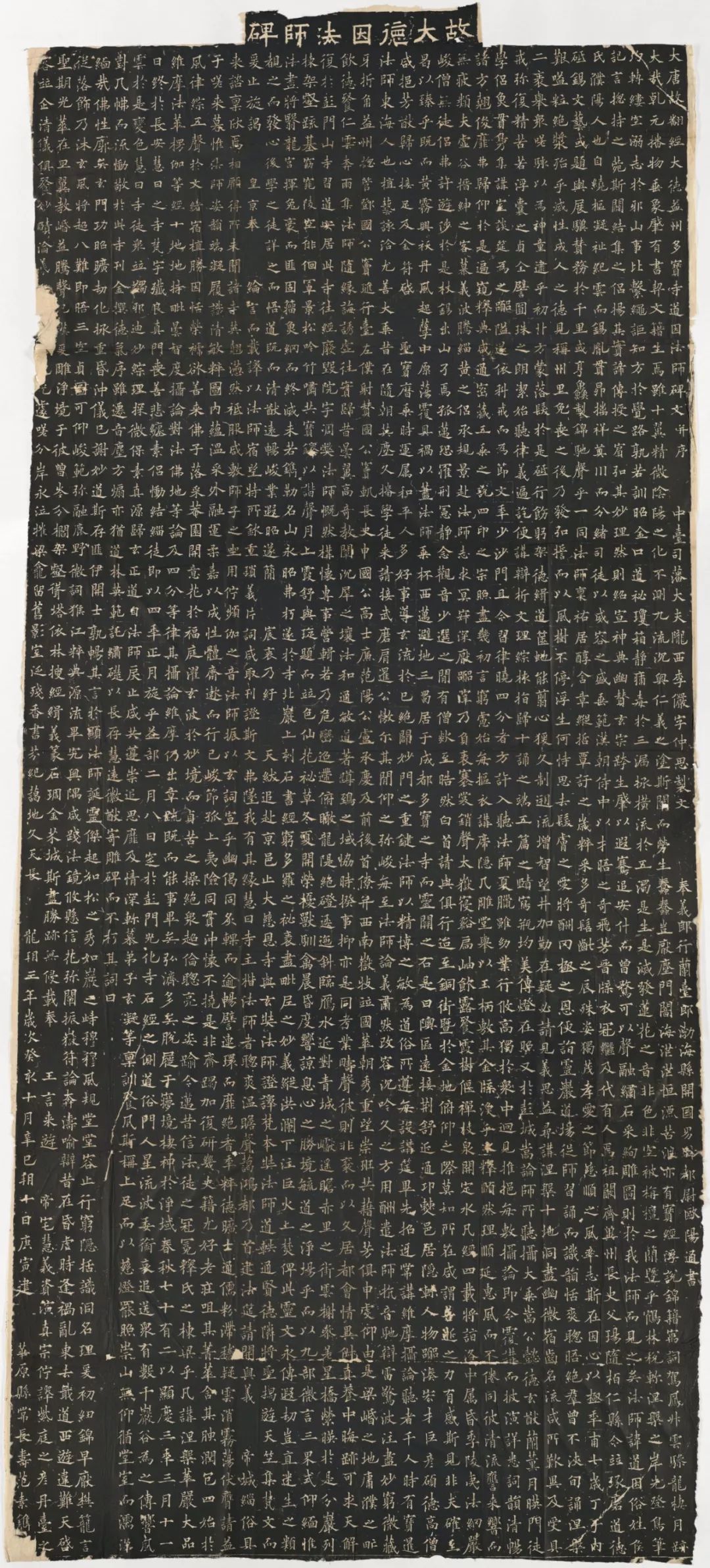

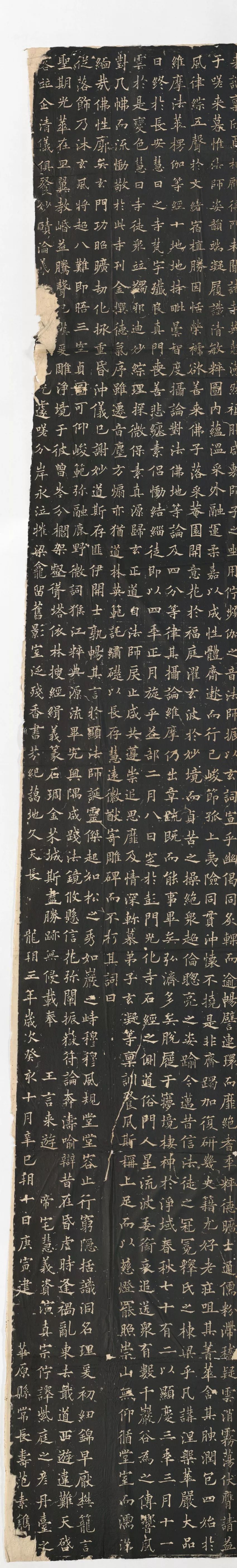

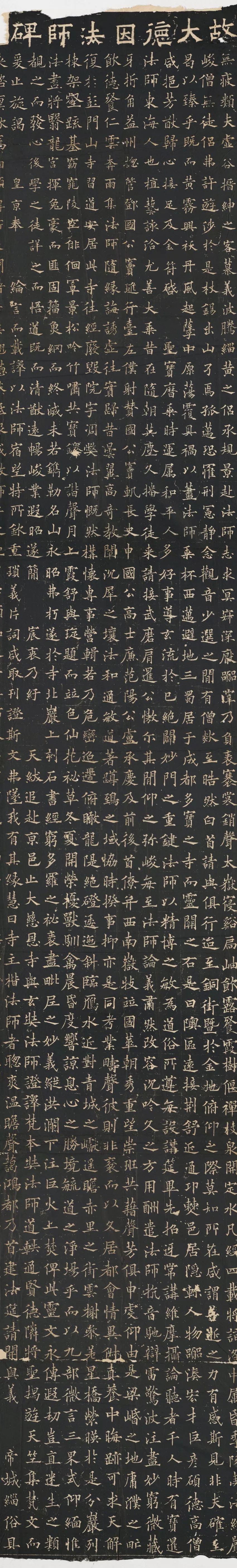

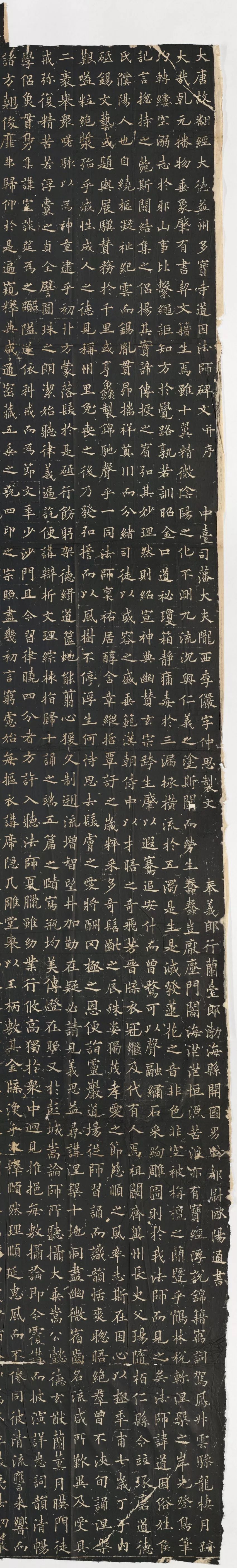

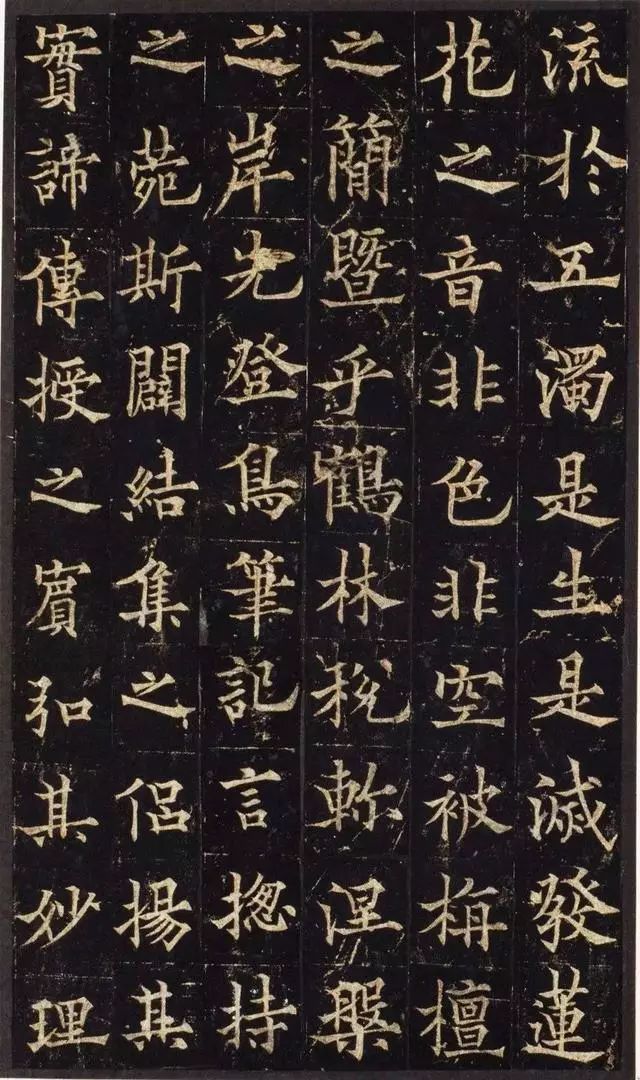

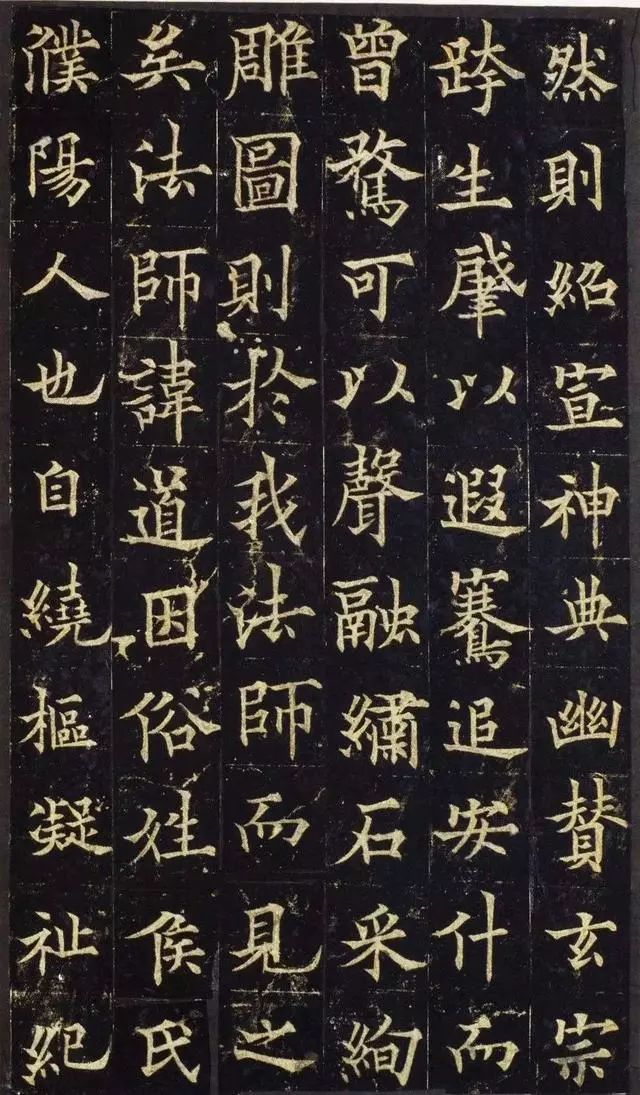

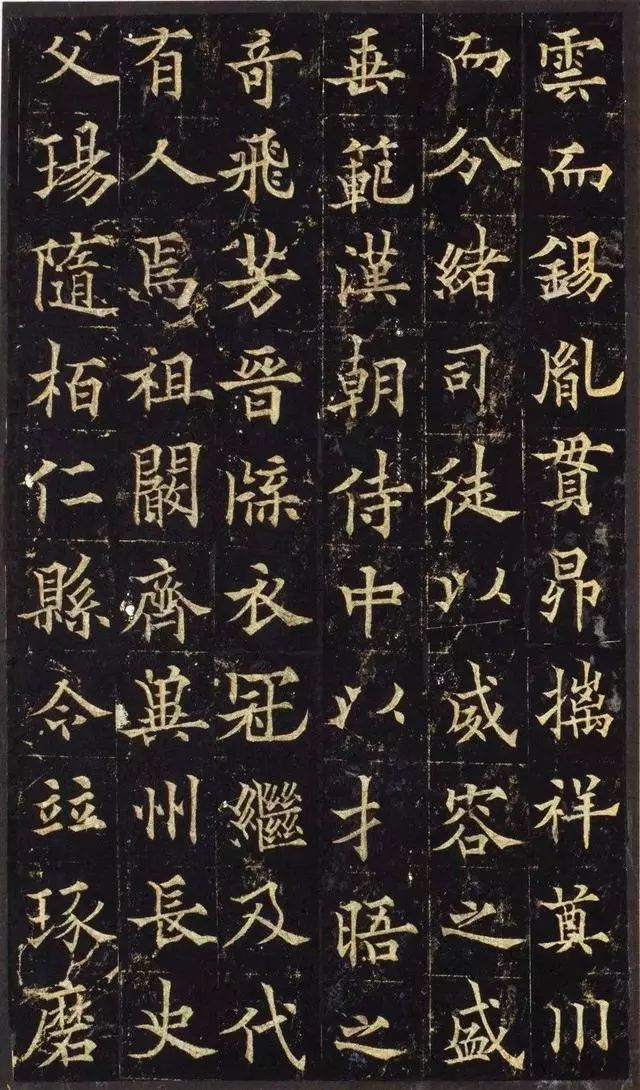

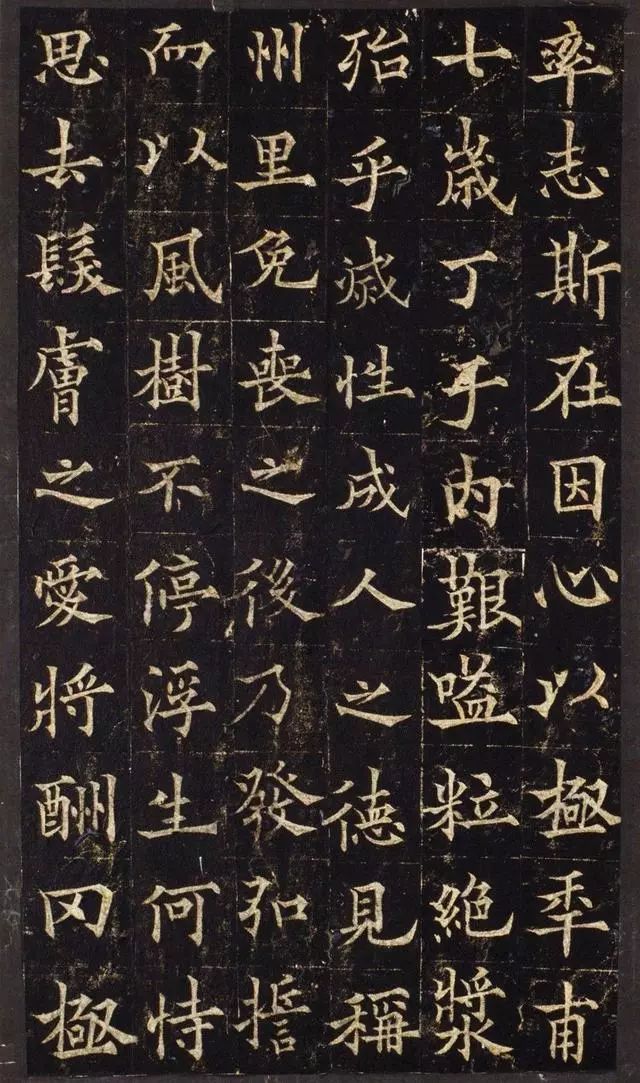

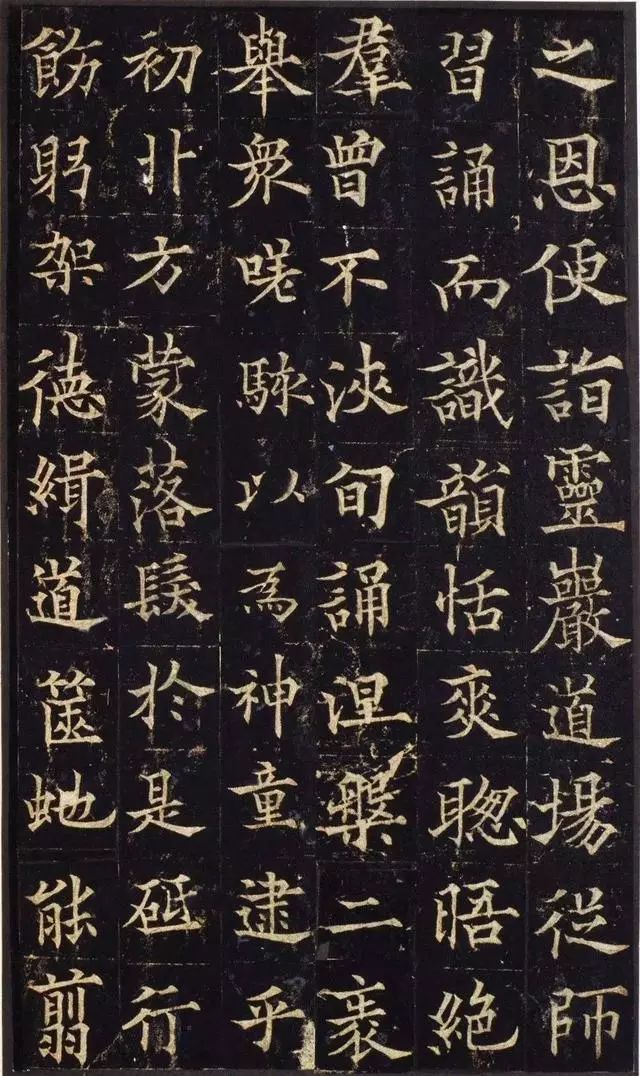

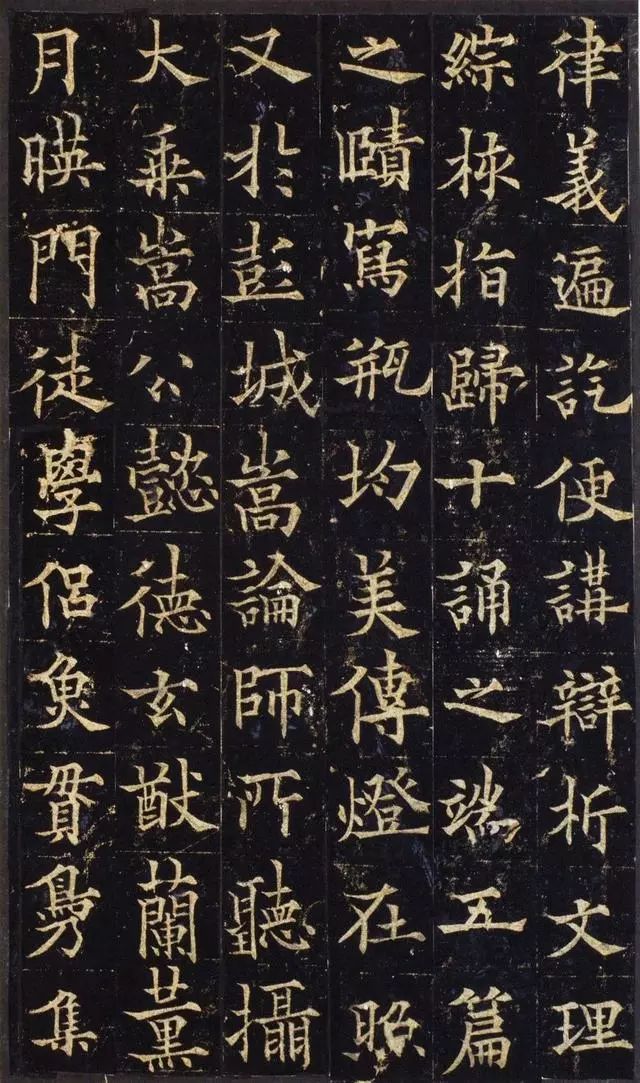

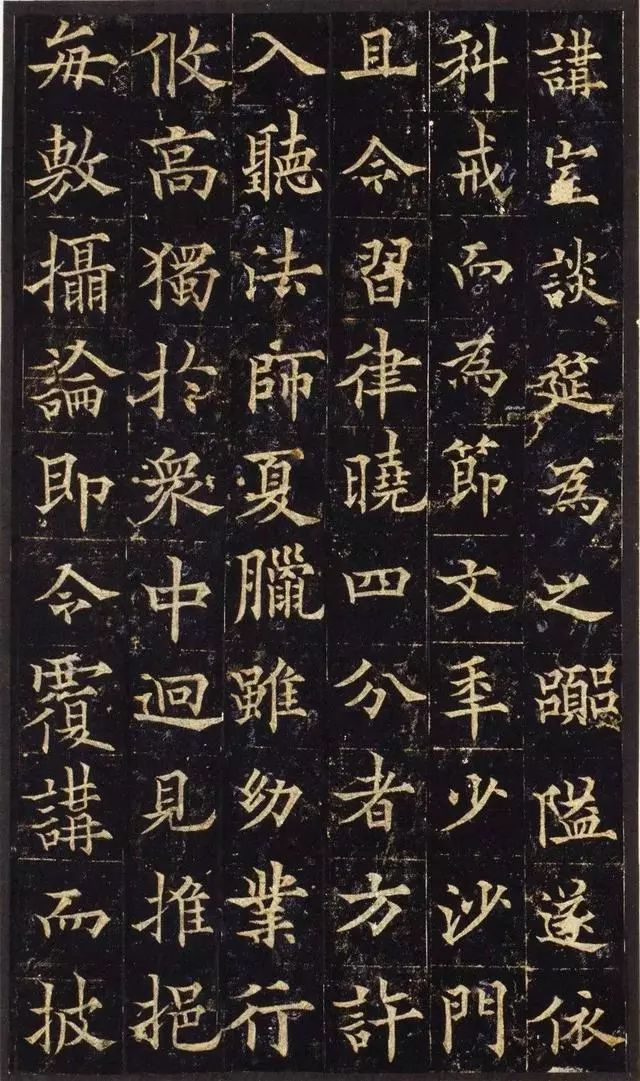

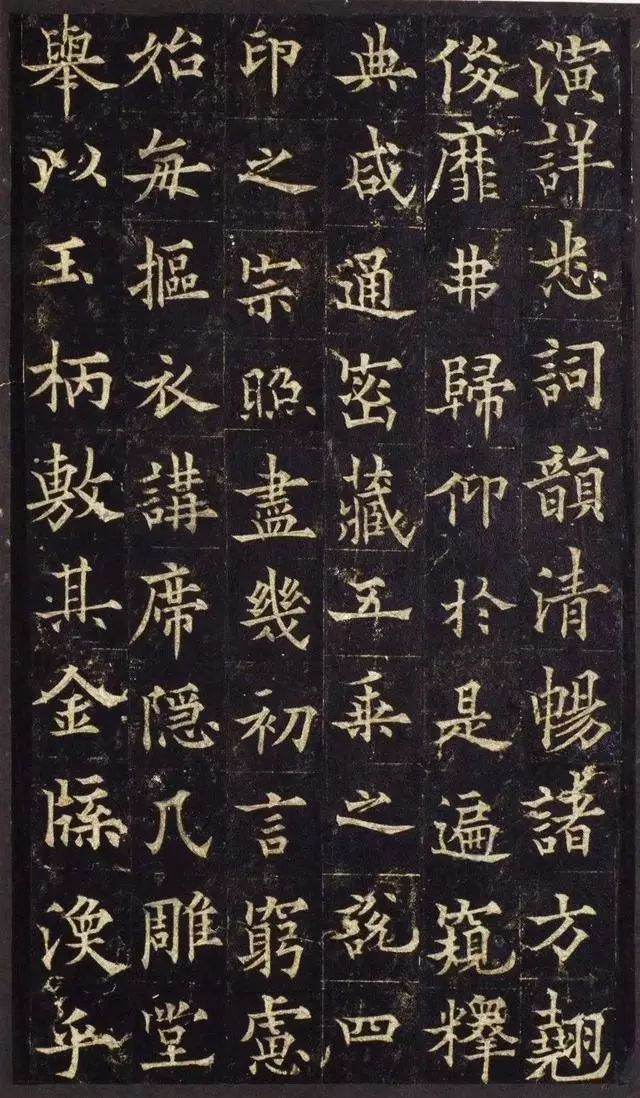

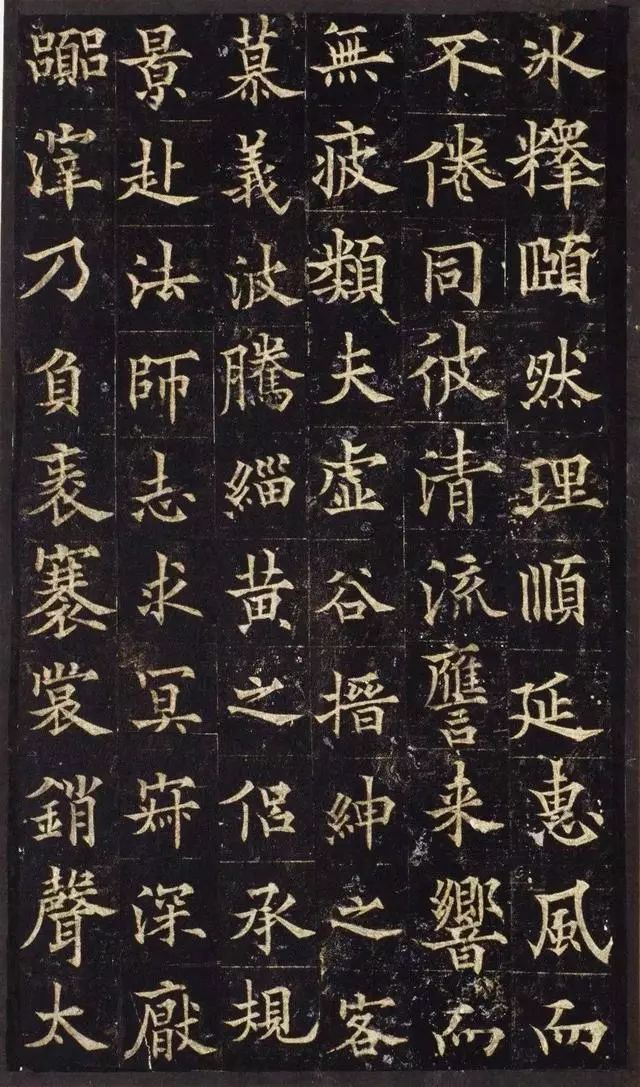

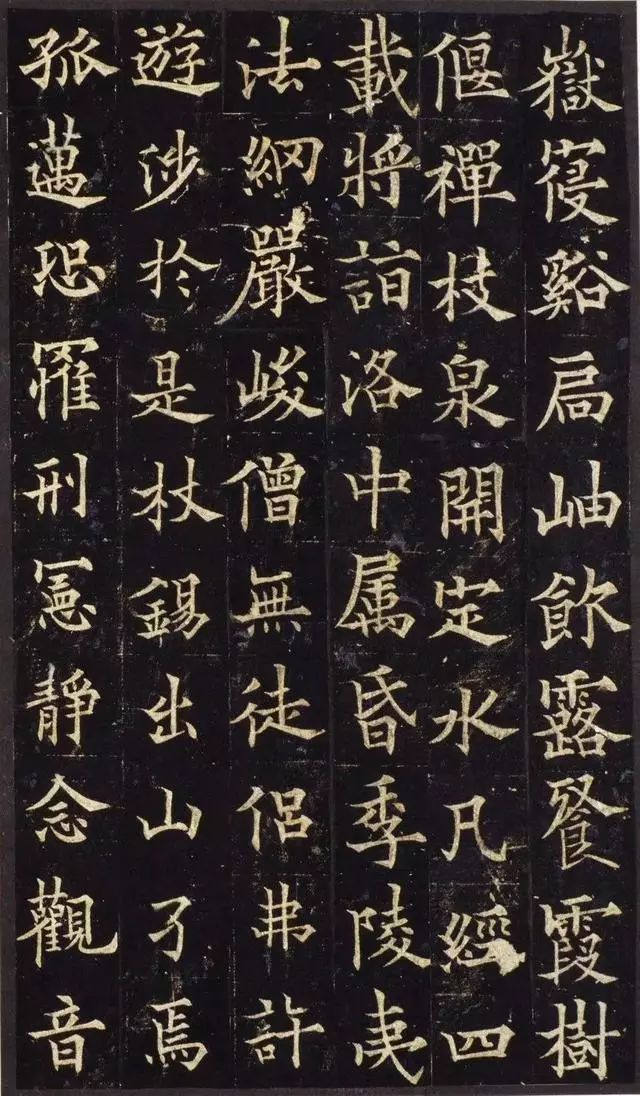

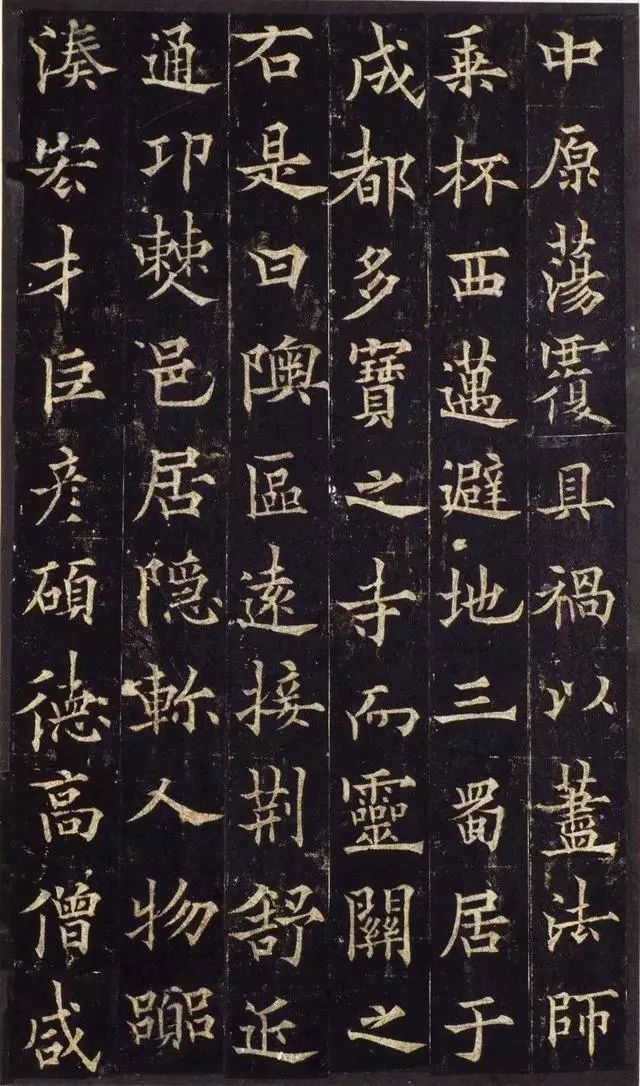

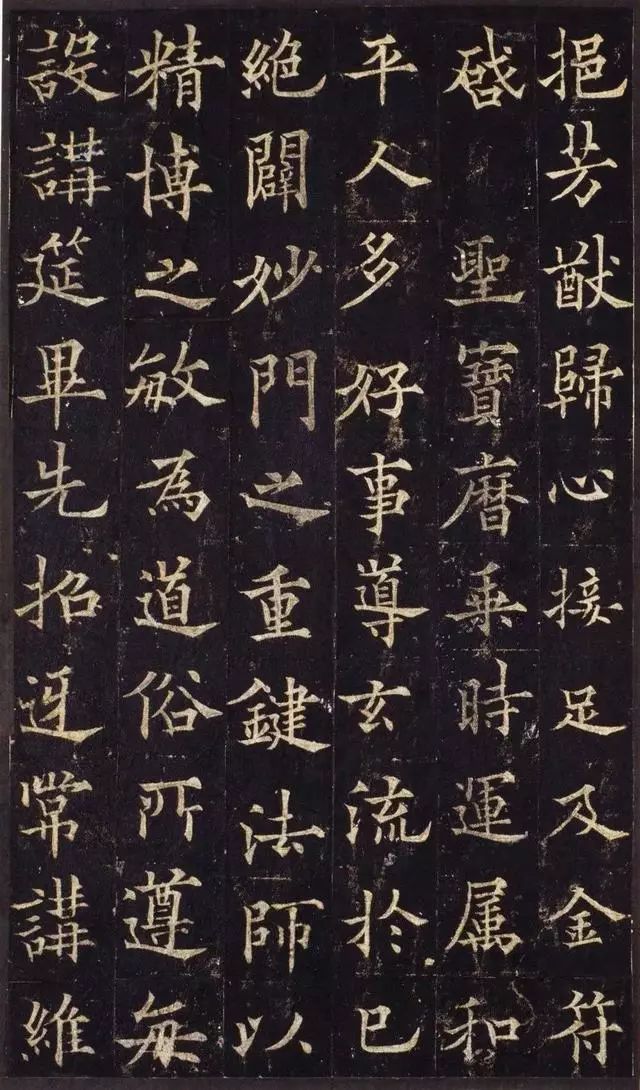

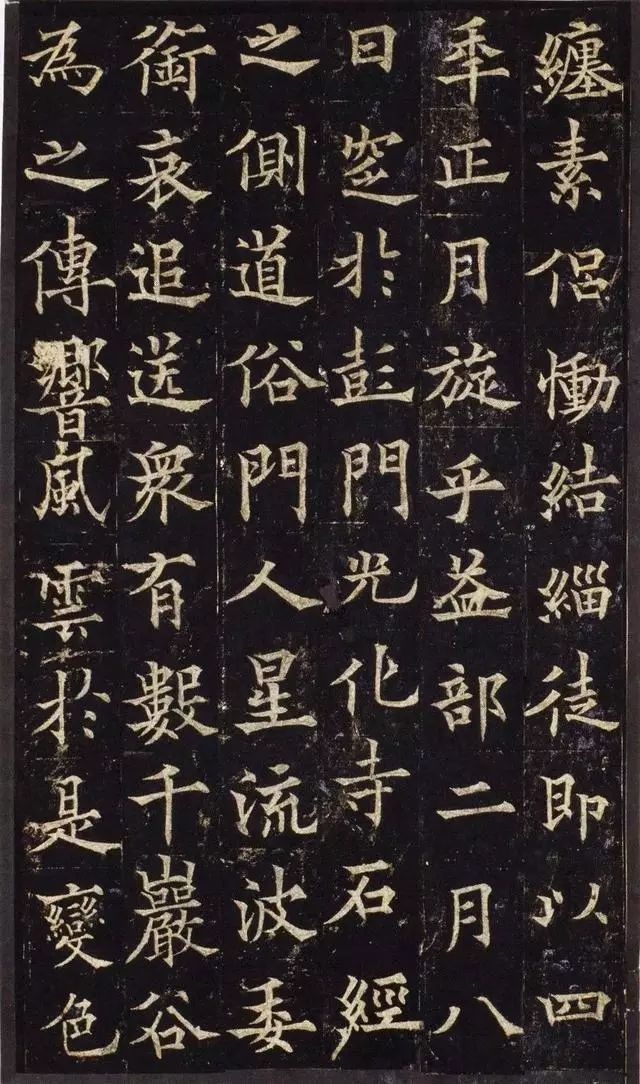

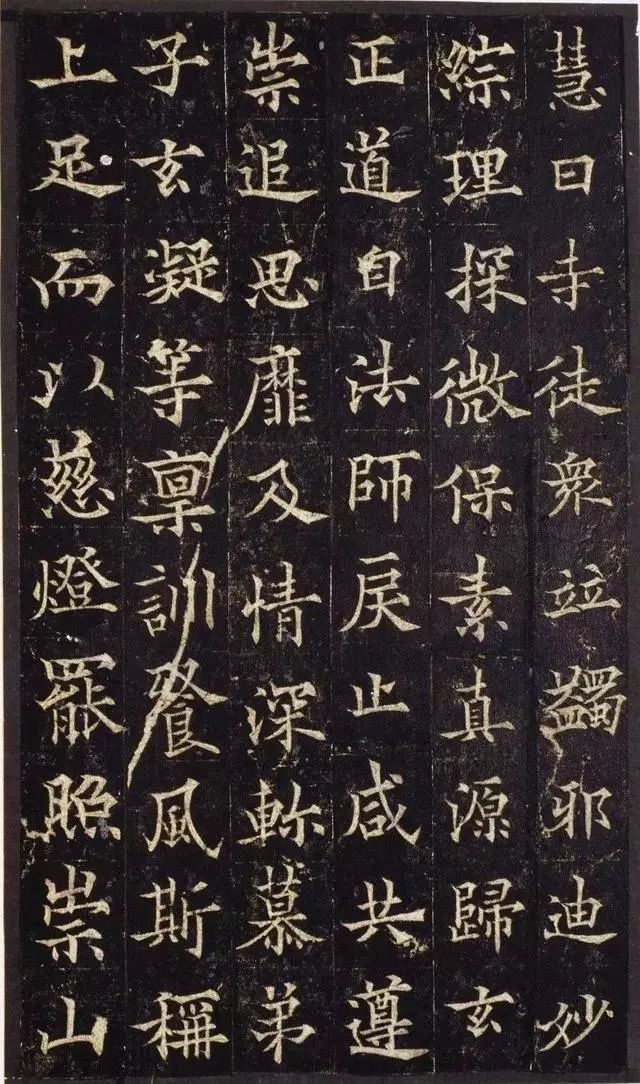

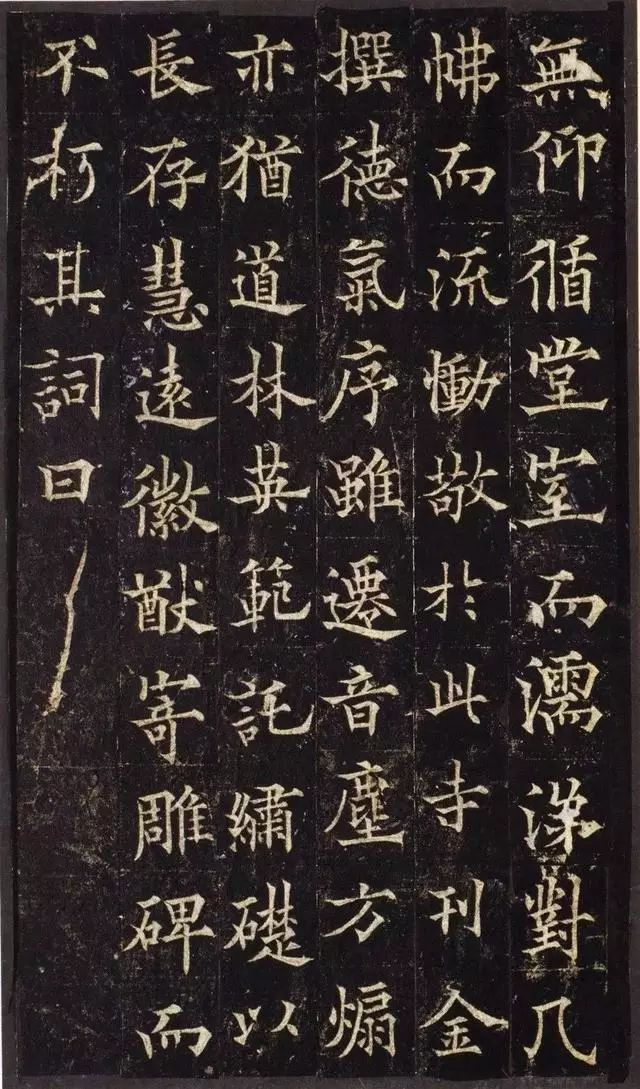

唐 歐陽通書 道因法師碑 清末拓本

唐 歐陽通書 道因法師碑 清末拓本

尺寸101.45*223.95厘米

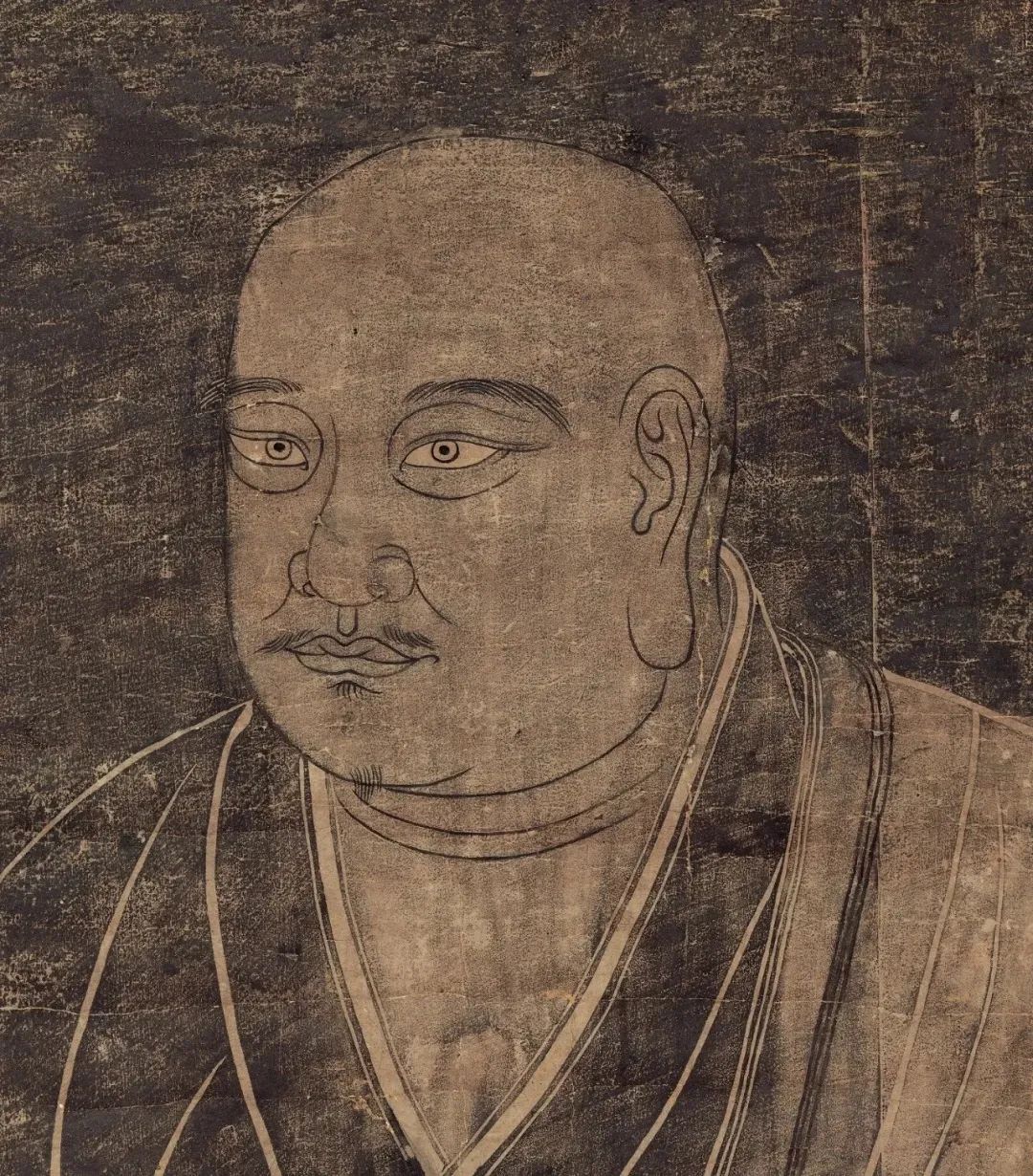

歐陽通(625年—691年),字通師,漢族,潭州臨湘(今湖南長沙)人,唐代大臣、書法家,歐陽詢之子。早孤,母徐教以父書。初拜蘭臺郎,儀鳳中累遷中書舍人,封渤海公,天授初轉司禮卿判納言事,二年為相,因反武承嗣為太子被害。工于楷,書得父法而險峻過之,父子齊名,號“大小歐陽”。傳世作品有《道因法師碑》《泉男生墓志》等。

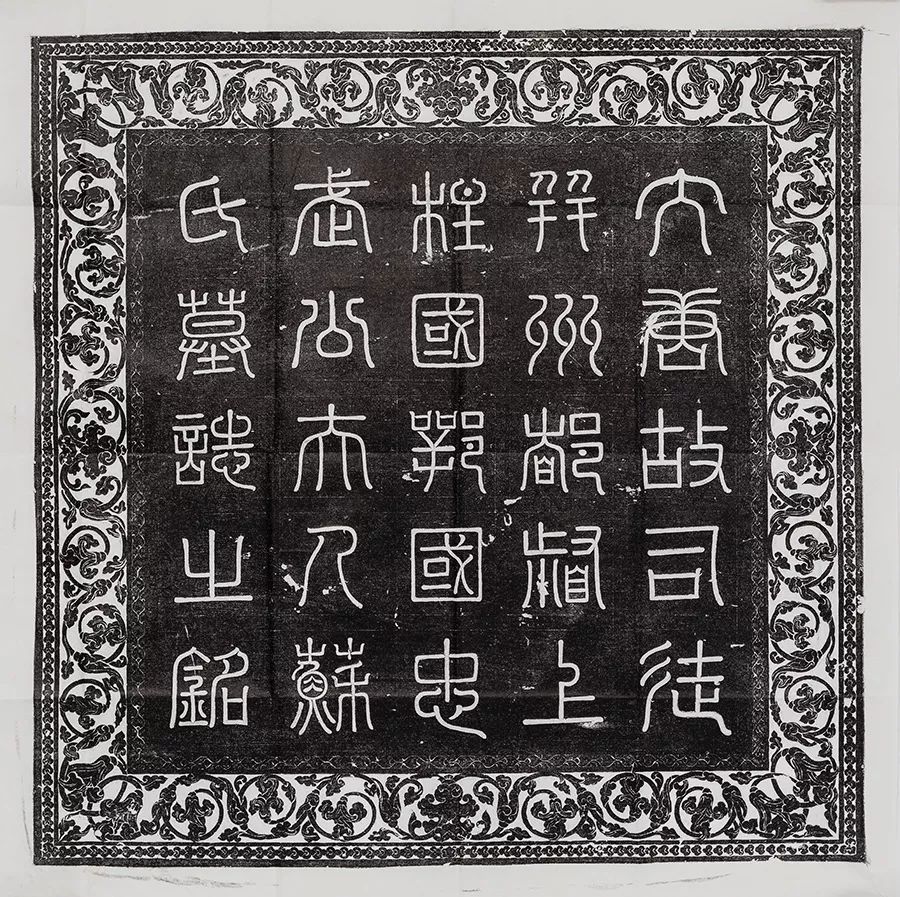

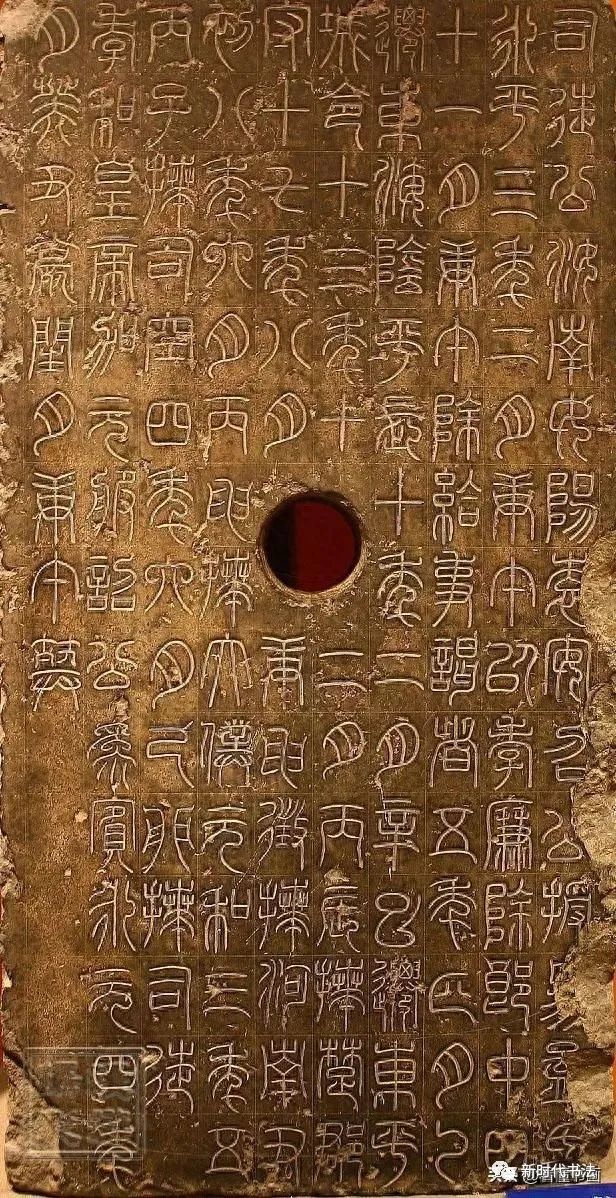

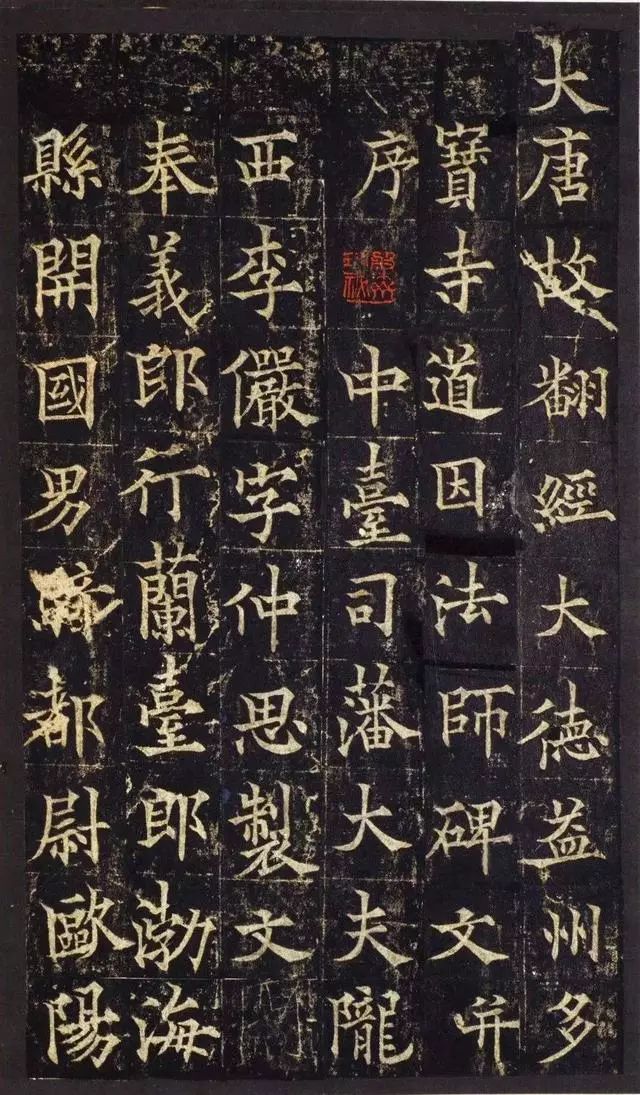

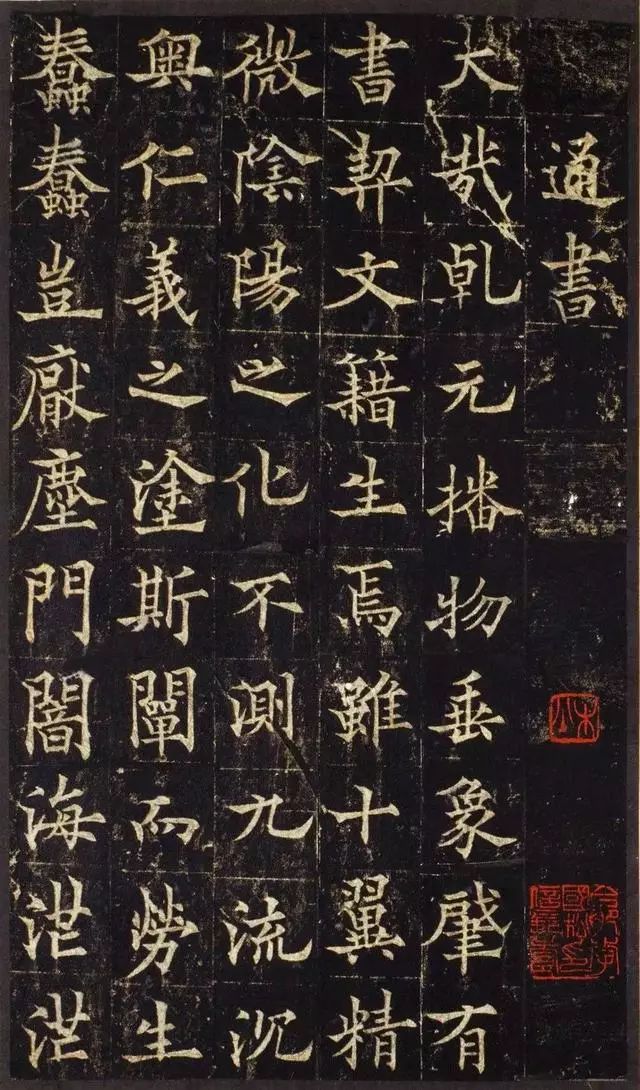

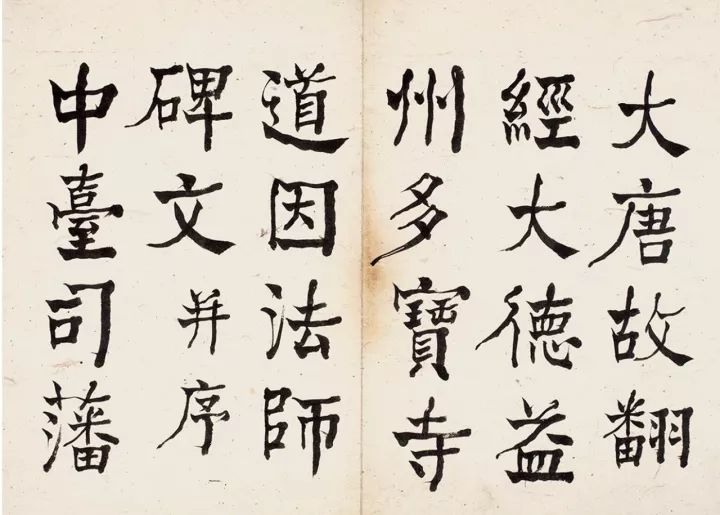

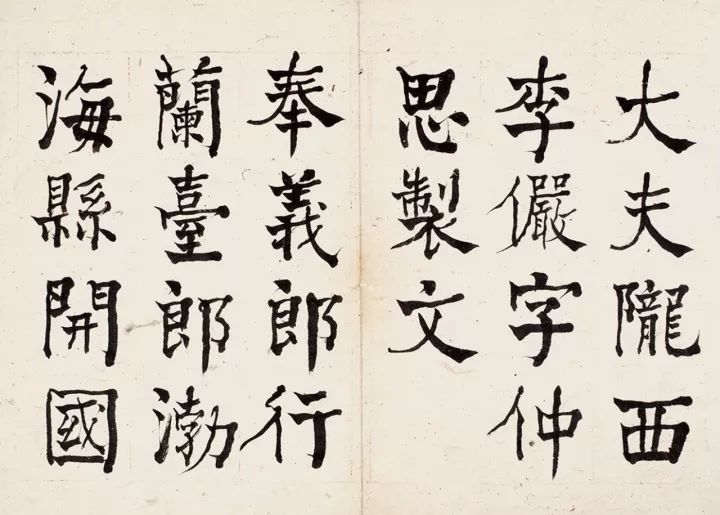

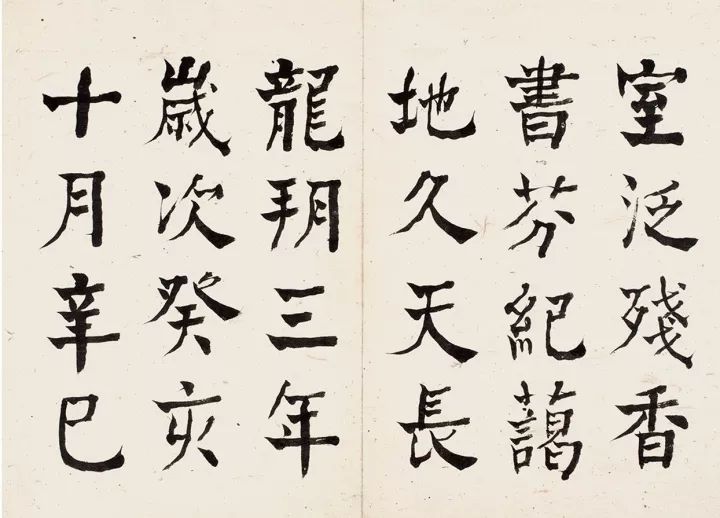

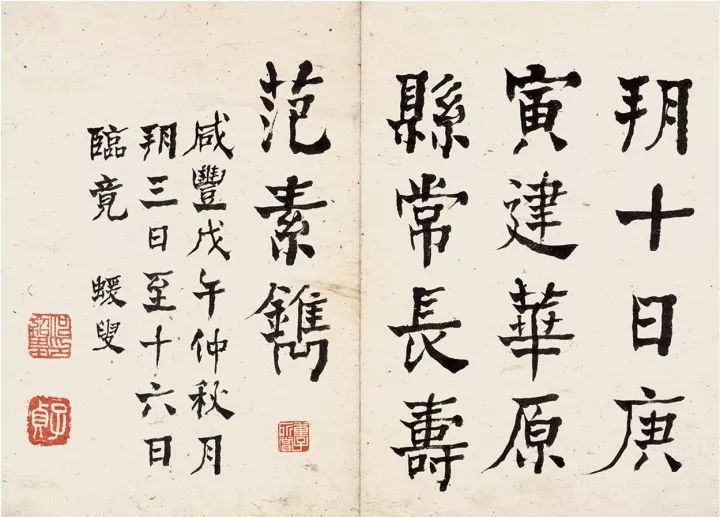

《道因法師碑》全名為《大唐故翻經大德益州多寶寺道因法師碑》,唐高宗龍朔三年(663年》刊立,李儼撰,歐陽通書,范素鐫。計三十四行,行七十三字。現存陜西西安碑林,是歐陽通的代表佳作。

《道因法師碑》為唐高宗龍朔三年(公元 663年)建。碑文完整無缺,碑頭雕作螭首,碑額處雕飾佛瞰,瞰下橫書“故大德因法師碑”七字。道因法師俗姓侯,原出家成都多寶寺,唐貞觀年間,曾在長安大慈恩寺協助玄奘翻譯佛經,因而碑文首題有“翻經大德”之句。龍朔三年(公元663),他的弟子玄凝請歐陽通書立《道因法師碑》來紀念他。

歐陽通學書時期,正當初唐書法發生變化的時期,而他以“善學父書”著稱。此碑筆力勁健,有隸意含蓄處不及其父,方筆側入筆法更增加峭險之勢,古人反對者多,與中國重涵蘊美德有關聯。何義門說:“蘭臺《道因碑》……往往當收處反飛。”王世貞說:“此碑如病維摩,高格貧土,雖不饒樂,而眉宇間有風霜之氣,可重也。”

明王世貞其書曰:“《道因碑》如病維摩,高格貧士,雖不饒樂,而眉宇間有風霜之氣,可重也。”但鋒芒棱角太露既促成了他的書法特色,也成為歷代評論家的眾矢之的,楊士奇批評他的字“少含蓄之趣”,《書斷》讕其書“瘦怯于佼”這與當時時代惟“君子藏器”的審美觀念有關,事實上書法藝術的負格當注重于陰陽的某一方面時,勢必忽略了另一方面,不管如何歐陽通的楷書矩矱森嚴,筆力清勁,結字雅正,意度飄逸,乃不失為一代名家。

清何紹基稱此碑“險勁橫軼處,往往突過乃翁”。故臨習此碑既要掌握歐陽通楷書點事謹嚴清勁、結字雅正、取勢多端的特點,又要防止其用筆過于生硬尖銳、字形過分扁平傾倒等問題。道因法師據梁啟超考《續高僧傳》查無此人。故“其學業行誼,賴此碑以繼”(見《飲冰寶文集》)。

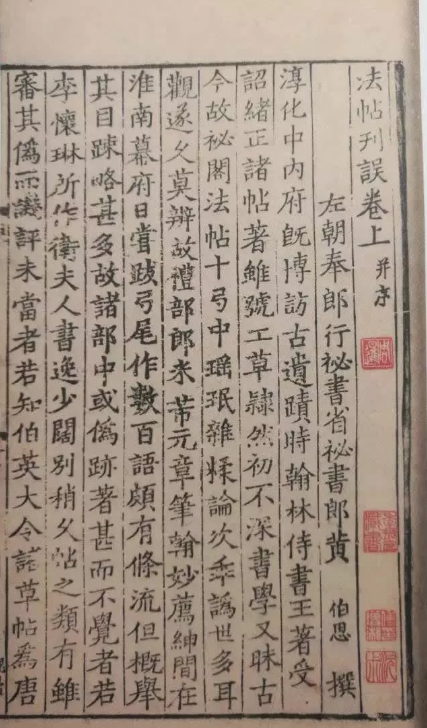

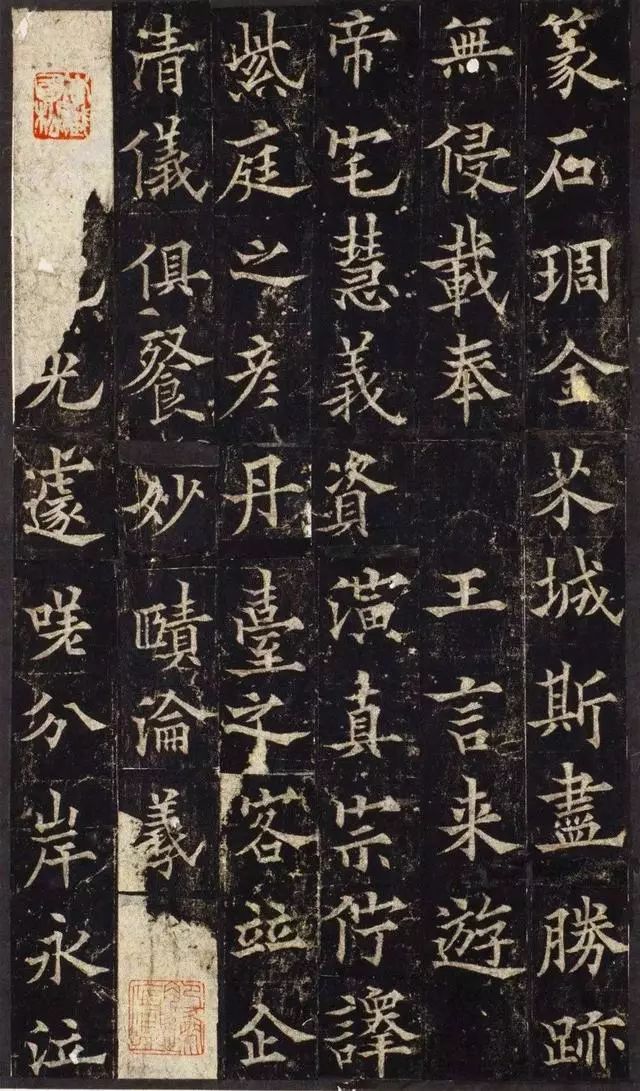

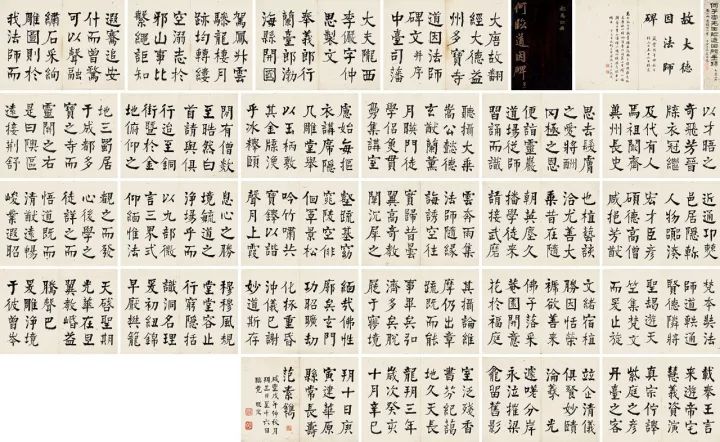

歐陽通書《道因法師碑》(宋拓本)

《道因法師碑》,唐李儼撰,歐陽通書,范素鐫,唐刻,宋拓,黑墨氈蠟精拓,剪條裝冊,共41頁,每頁縱30.5cm,橫18cm。

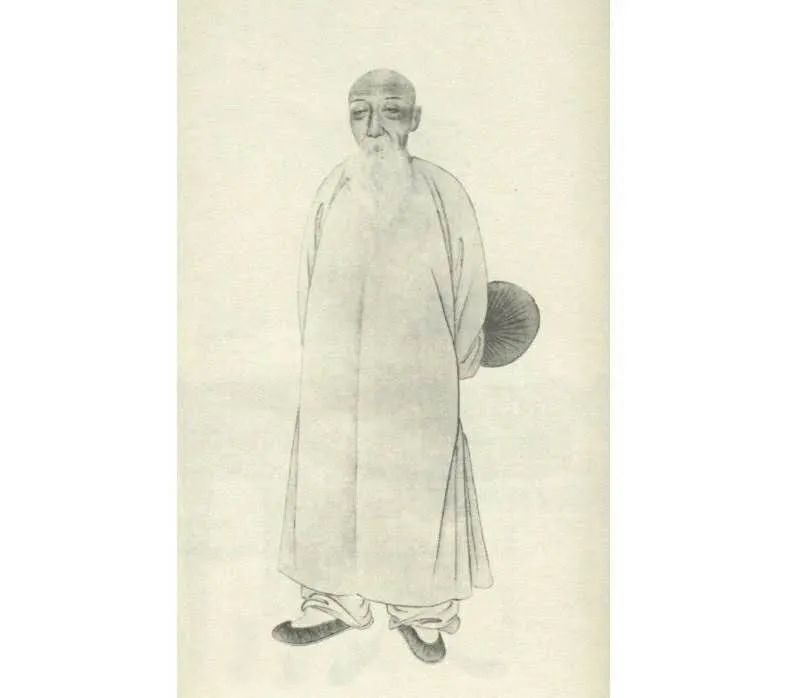

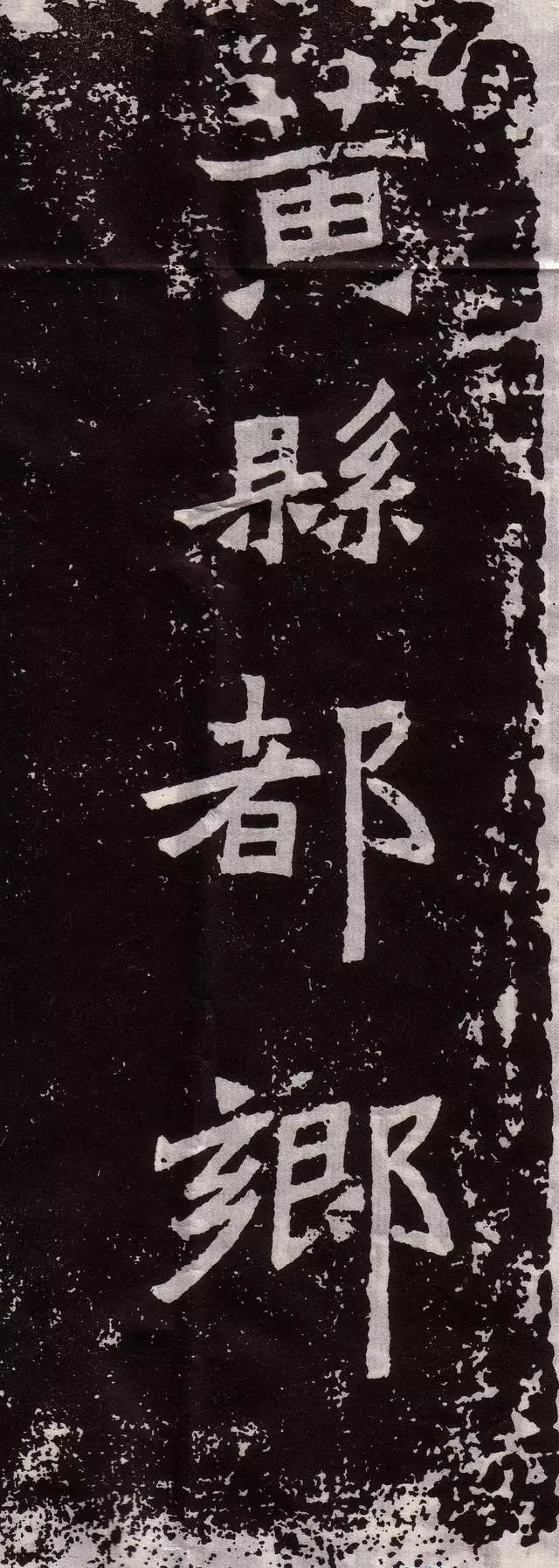

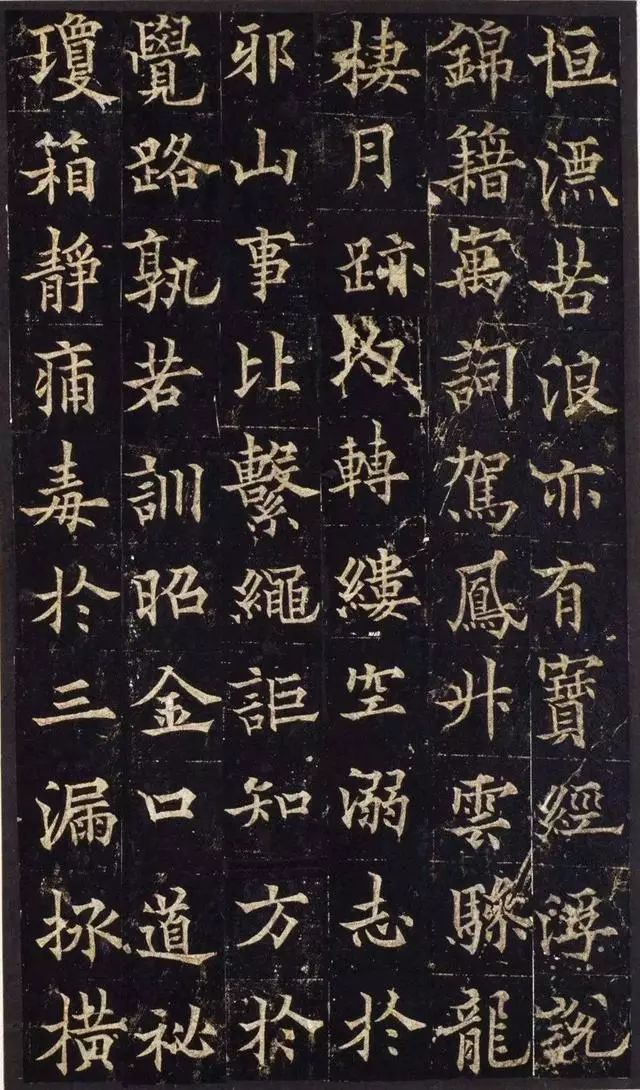

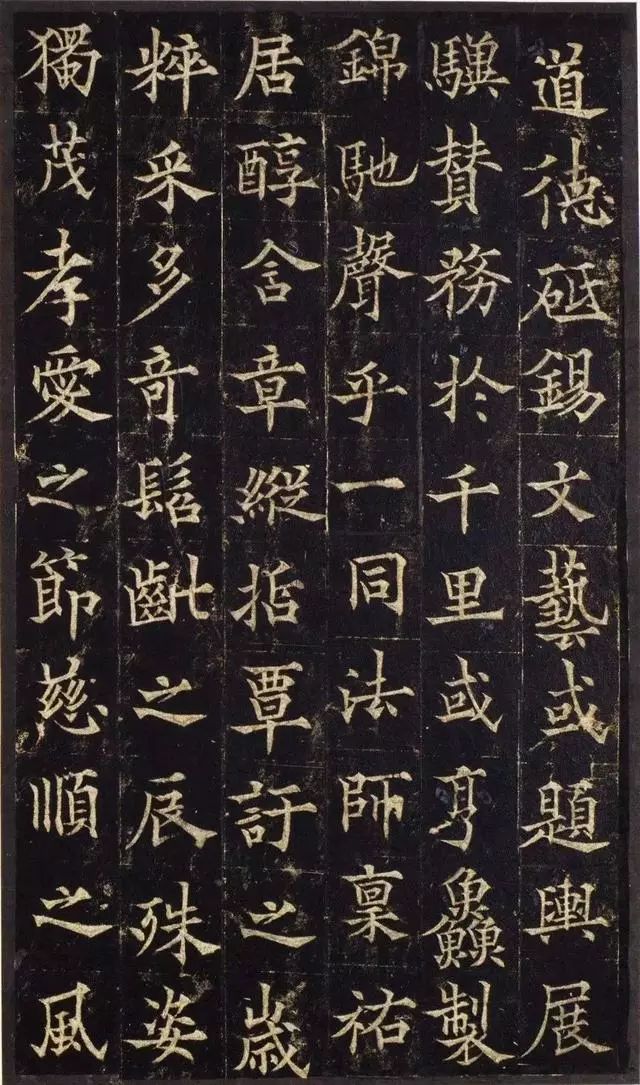

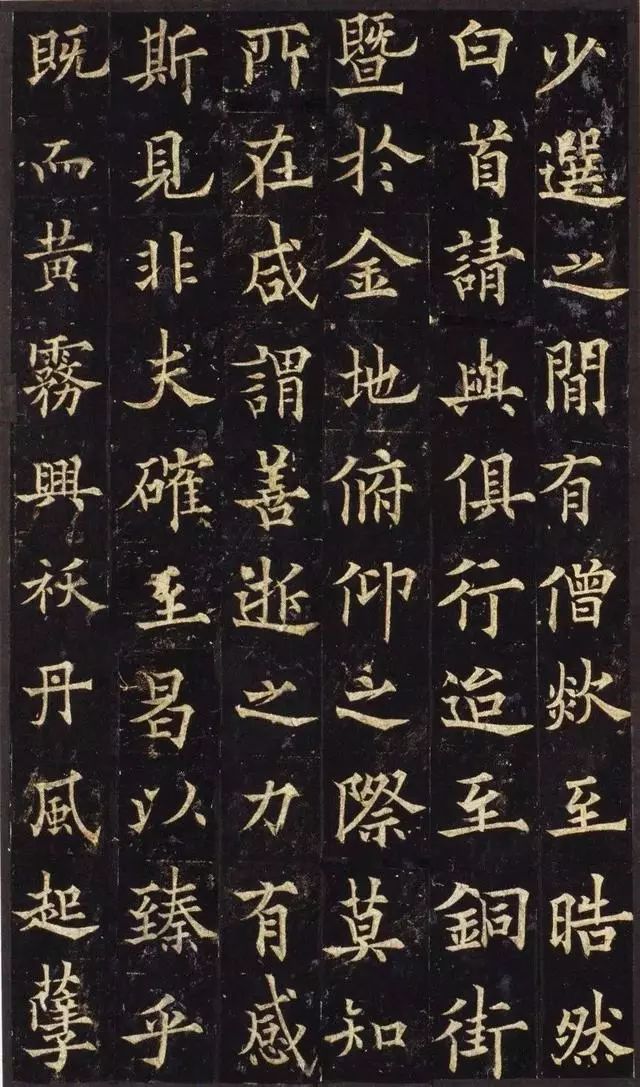

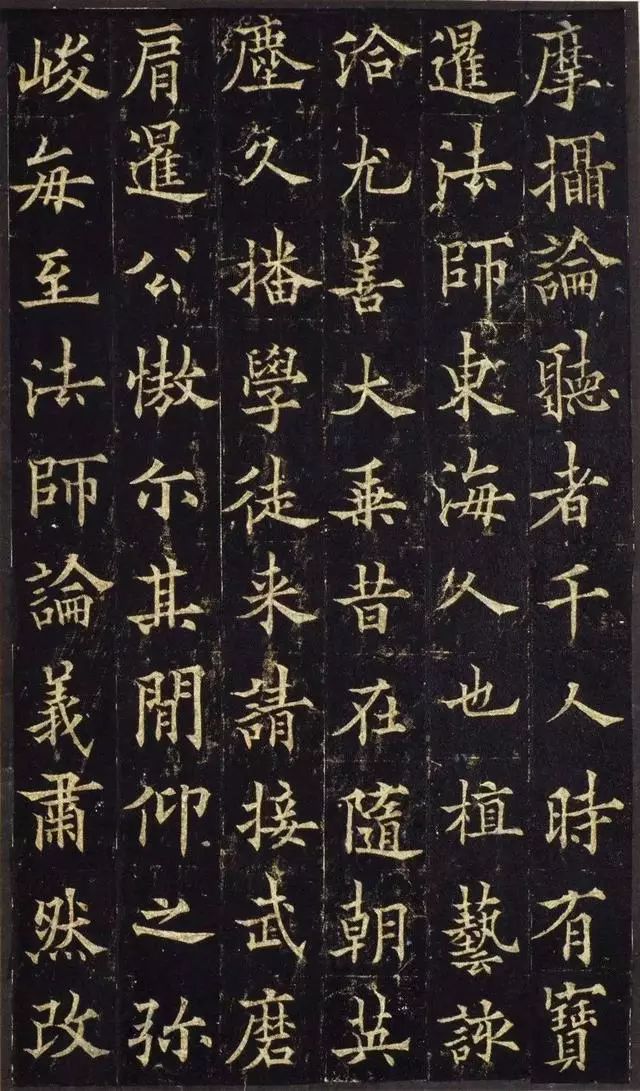

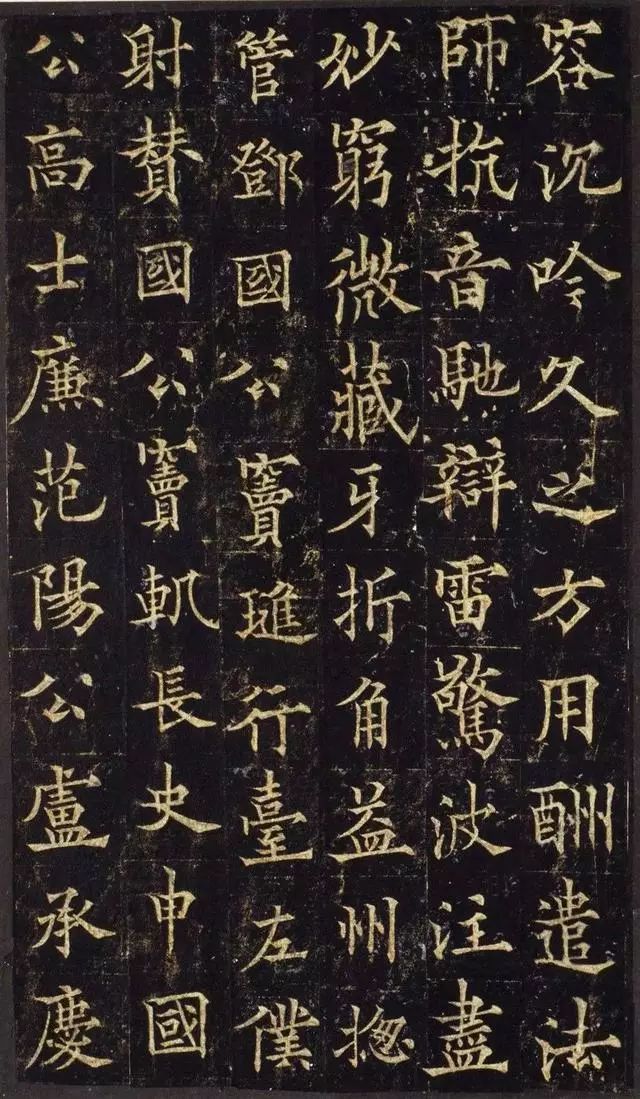

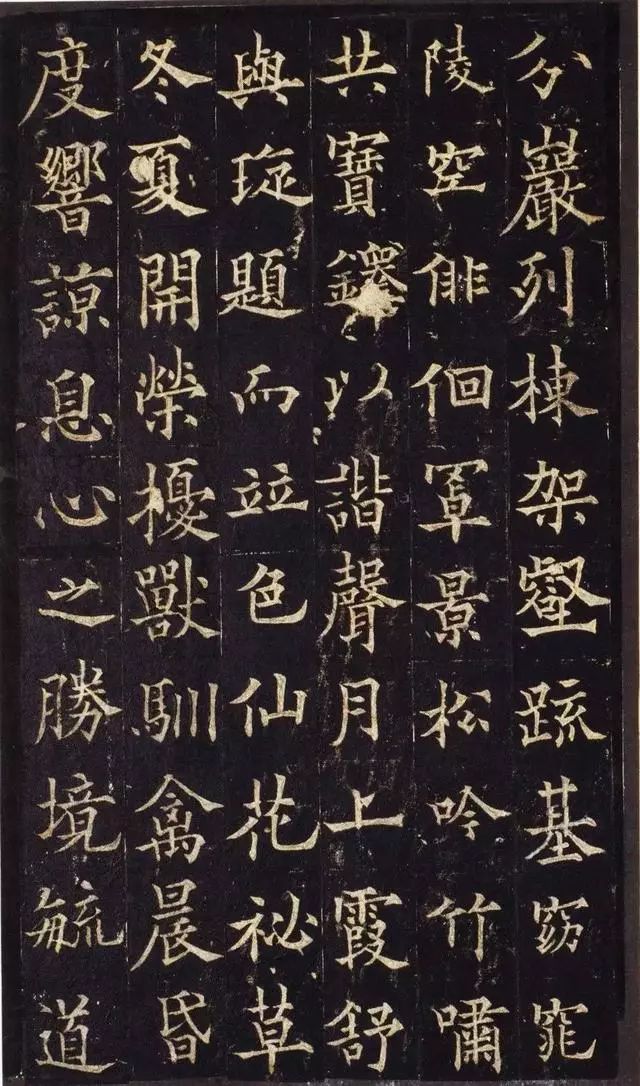

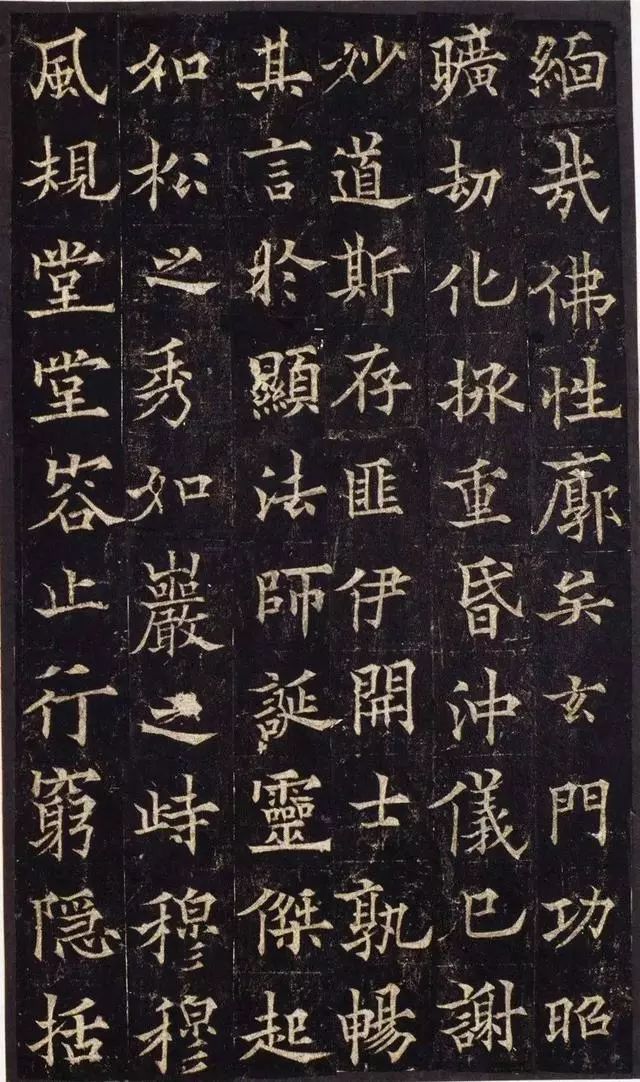

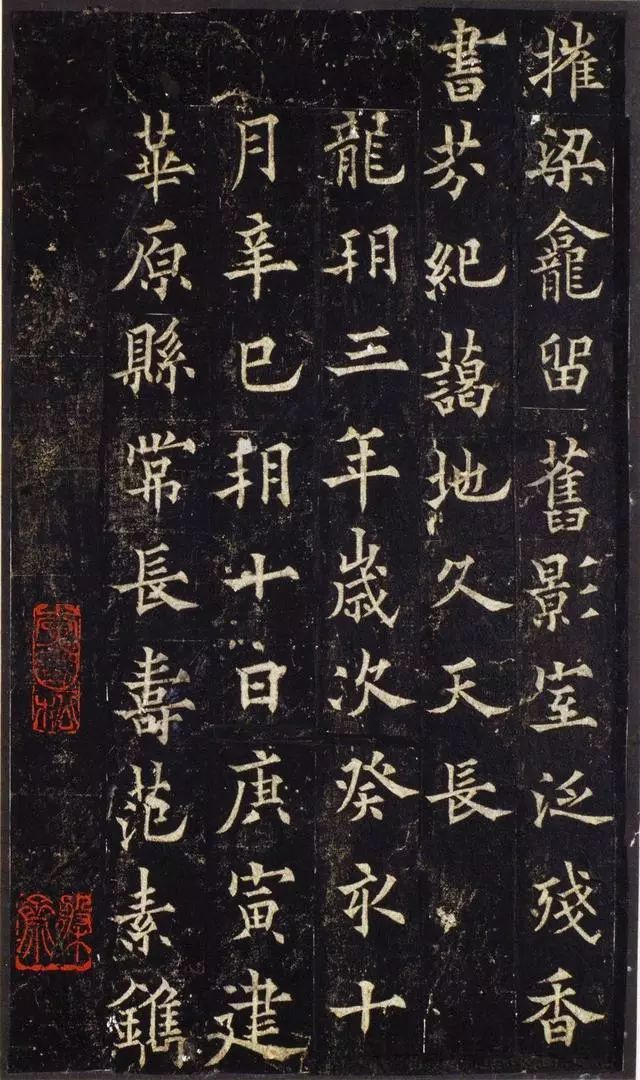

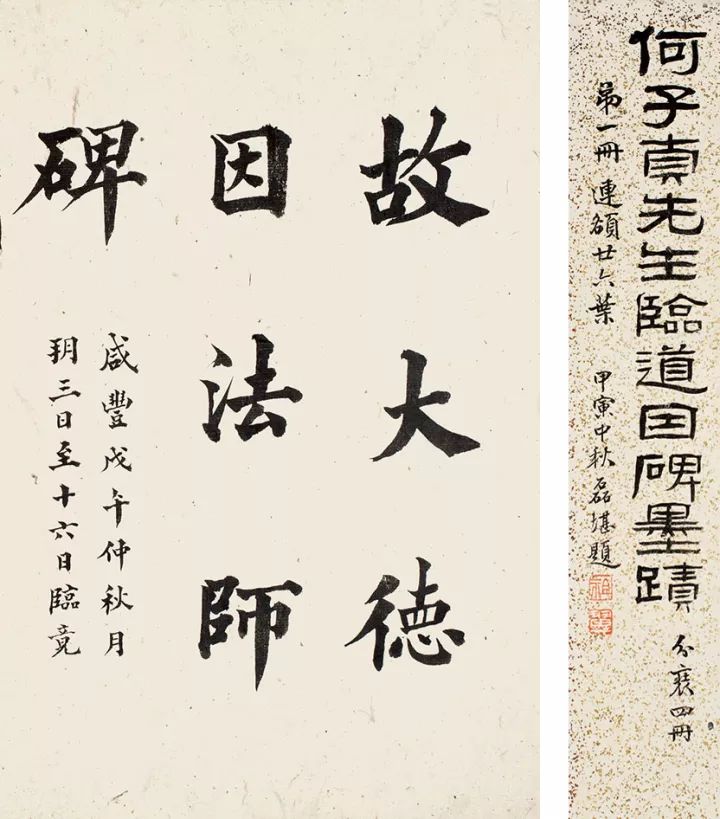

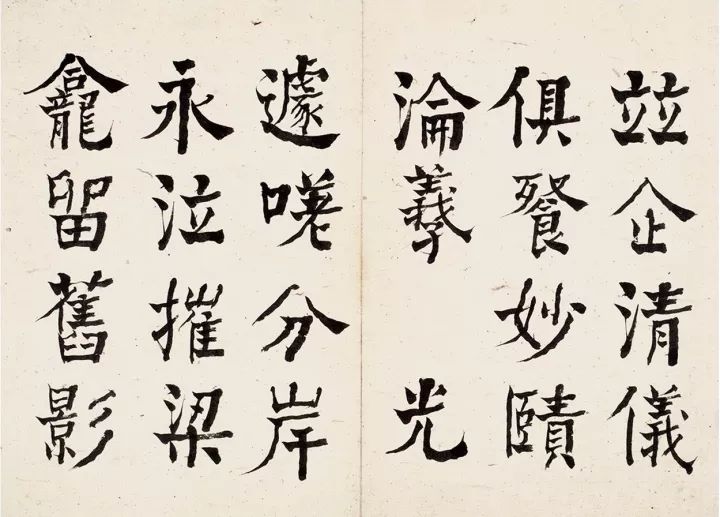

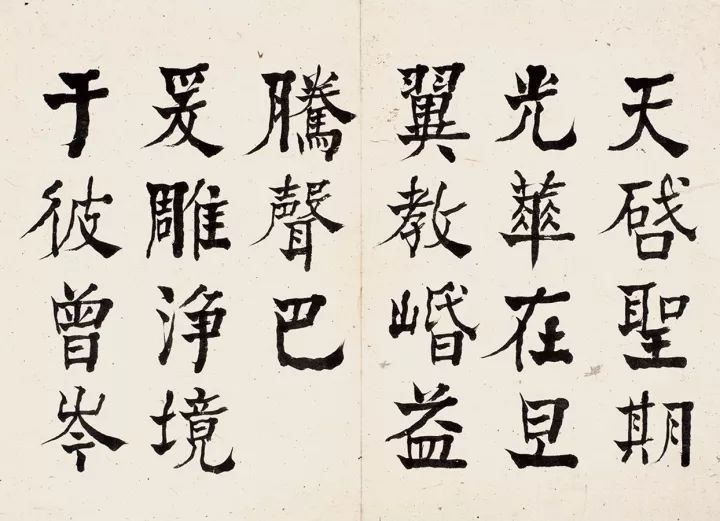

何紹基 楷書臨《道因法師碑》

何紹基 楷書臨《道因法師碑》

咸豐戊午(1858年)作

冊頁(四冊,一〇一開) 水墨紙本

鈐印:何紹基印、子貞

題識:咸豐戊午仲秋月朔三日至十六日臨竟。蝯叟。

鑒藏印:重子所賞

前頁何維樸(1842-1922)題,張祖翼(1849-1917)題簽條。

30×41.5 cm(101)

何維樸題前頁,張祖翼題簽條

何紹基三十三歲時,隨侍父親何凌漢視學浙江,于蘇州獲《道因碑》舊拓本,自此之后,一生中臨仿《道因碑》多通。其楷書,早年從顏書入手,后又兼習《道因碑》及《張黑女墓志》,他苦心孤詣,熔鑄錘煉,深得三者神韻,故內涵豐富,成為別樹一幟的楷書。

何紹基對歐書推崇備至,多次題跋《道因碑》,他認為歐陽詢父子和顏真卿、李邕溯源篆分,上承北碑,開創了有唐一代書風。他還認為歐陽通的《道因碑》險勁橫軼,往往突過其父,“逼真家法,握拳透掌,模之有校,其險勁橫軼處往往突過乃翁,所謂智過其師,乃堪傳投也。”(何紹基《跋道因碑舊拓本》)。所以他臨碑是本著“書家須自立門戶,熔鑄古人”,以取古人之筆意韻理,深得其風骨而又須“自成一家”,故于《道因碑》津津樂道,一再臨仿。曾熙曾在何紹基臨《道因碑》后題跋云:“蘭臺取乃父八分以入真,于唐碑獨開生面,且示后人由八分入真法門,然分書至隋,與真楷無甚差別。何蝯叟從三代兩漢苞舉無遺,取其精意入楷,其腕之空取《黑女》,力之厚取平原,鋒之險勁取蘭臺,故能獨有千古……海內有志學書得此可以超凡入勝矣。”

此《楷書臨道因法師碑》凡四大冊,一〇一開,自咸豐戊午(1858年)仲秋月朔三日至十六日臨竟,歷時近半月,“時(何紹基)在濟南主講濼源書院,是年臨此碑兩通”(何維樸跋語),是年還臨有李北海《麓山寺碑》、顏魯公《李元靖碑》各一通,之后開始專心隸書。此《楷書臨道因法師碑》較之湖南省博物館所藏的何臨《道因碑》時間上晚十年,更蒼渾老辣,是何紹基楷書中之精品,曾熙所謂的“超凡入圣”,并非虛語。

楷書臨《道因法師碑》(局部)