大小:

下載:551次

分類:書法篆刻

李白唯一書法真跡《上陽臺帖》欣賞

- 支 持:

- 分 類:書法篆刻

- 大 小:

- 版本號:

- 下載量:551次

- 發 布:2023-09-10 14:36:51

手機掃碼免費下載

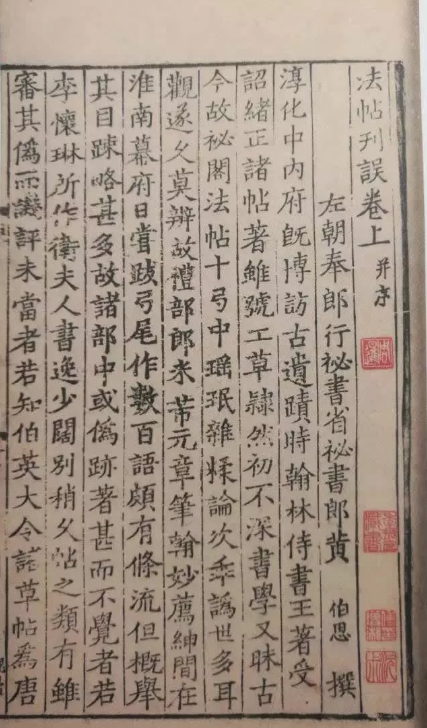

糾錯留言#李白唯一書法真跡《上陽臺帖》欣賞簡介

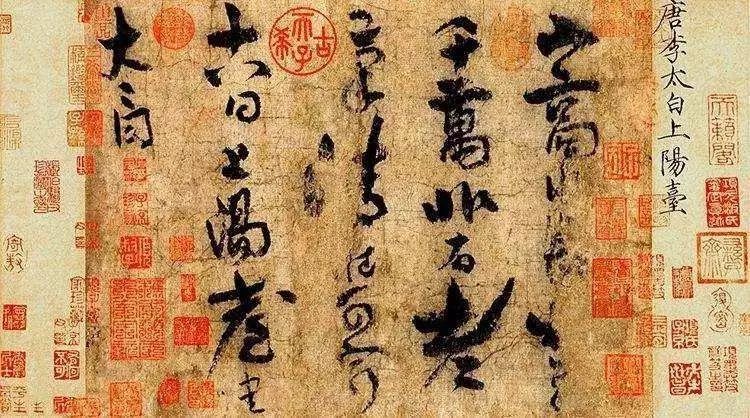

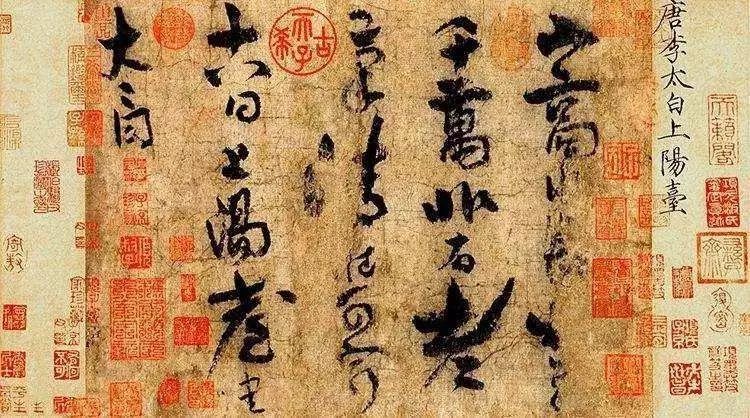

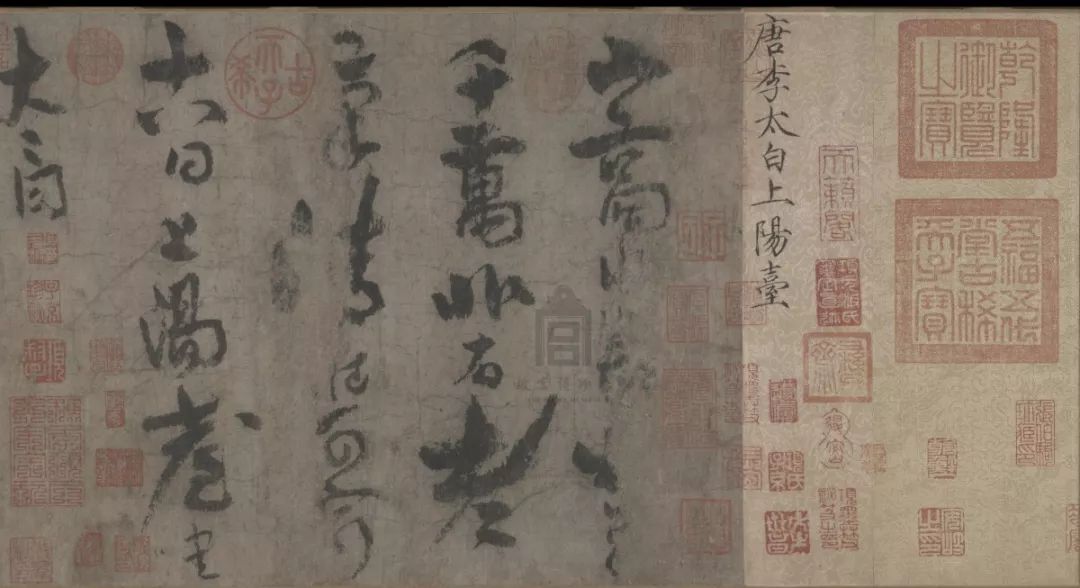

李白《上陽臺帖》

《國家寶藏》第二季正式開播,其中介紹李白現存唯一書法真跡《上陽臺帖》的節目一經播出便引來了一波關注熱潮。狂放不羈、大名鼎鼎的詩仙唯一留存下來的墨寶真跡,也是唯一可以最近距離感受大詩人氣息的珍貴文物,《上陽臺帖》一時受到大眾矚目。

今天我們就來講講《上陽臺帖》歷經千年,顛沛流離的傳奇經歷。

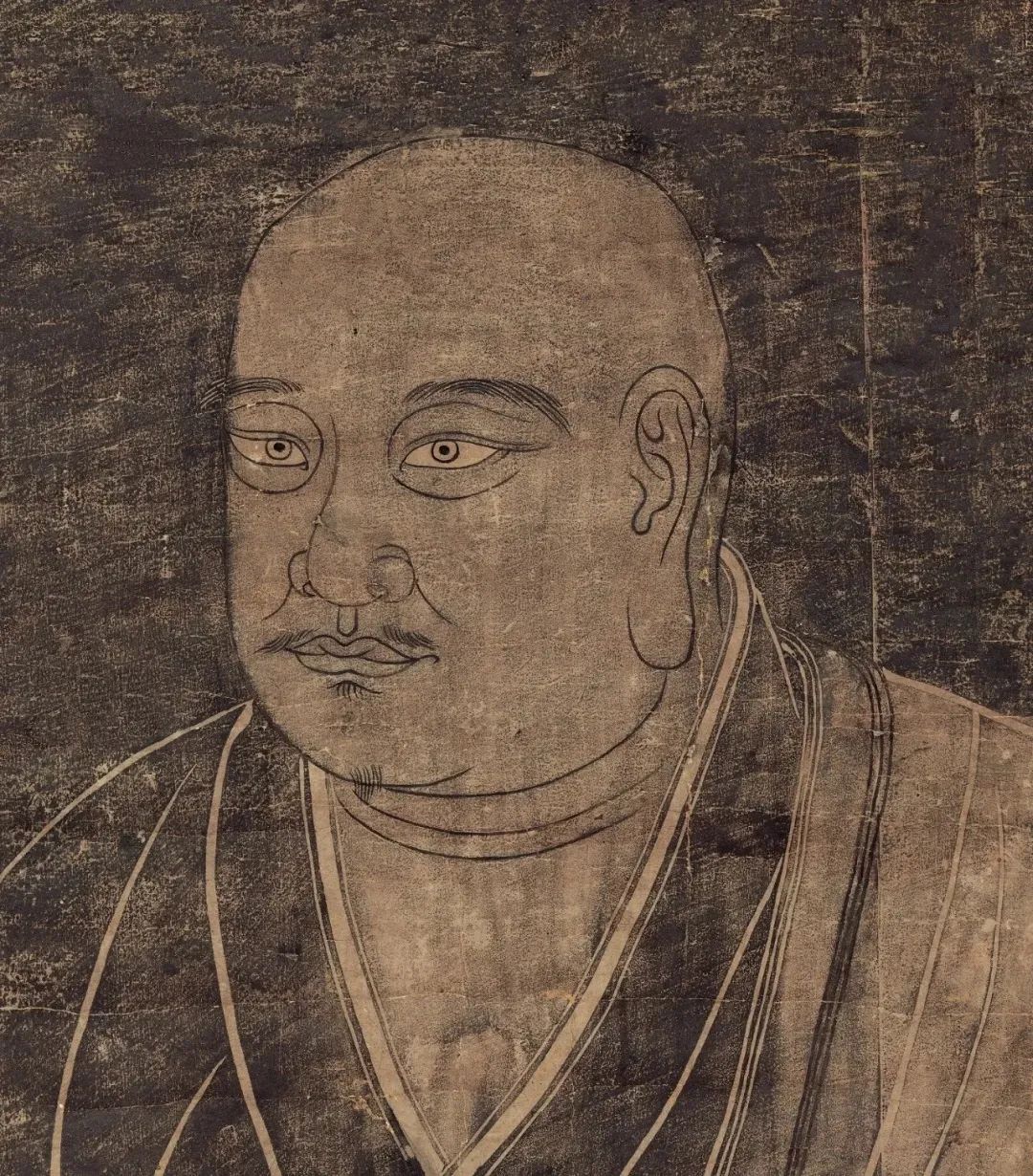

天寶三年(744年)李白和杜甫、高適到王屋山陽臺道觀尋訪司馬承禎,未果(已仙逝)。李白見到司馬承禎的畫作,觸景傷情寫下詩句:“山高水長,物象千萬,非有老筆,清壯可窮。”落款“十八日,上陽臺書,太白。”

《上陽臺帖》本紙為縱28.5cm,橫38.1cm,然而后人裝裱時加的引首、隔水、拖尾使得長度增加了幾倍,歷代名家的題跋和收藏章也是密密麻麻。如此之多的名人題跋加上他們的收藏章,為這件國寶的身份增添了確鑿無疑的背書,同樣也說明這件國寶千百年來所經受的顛沛流離。

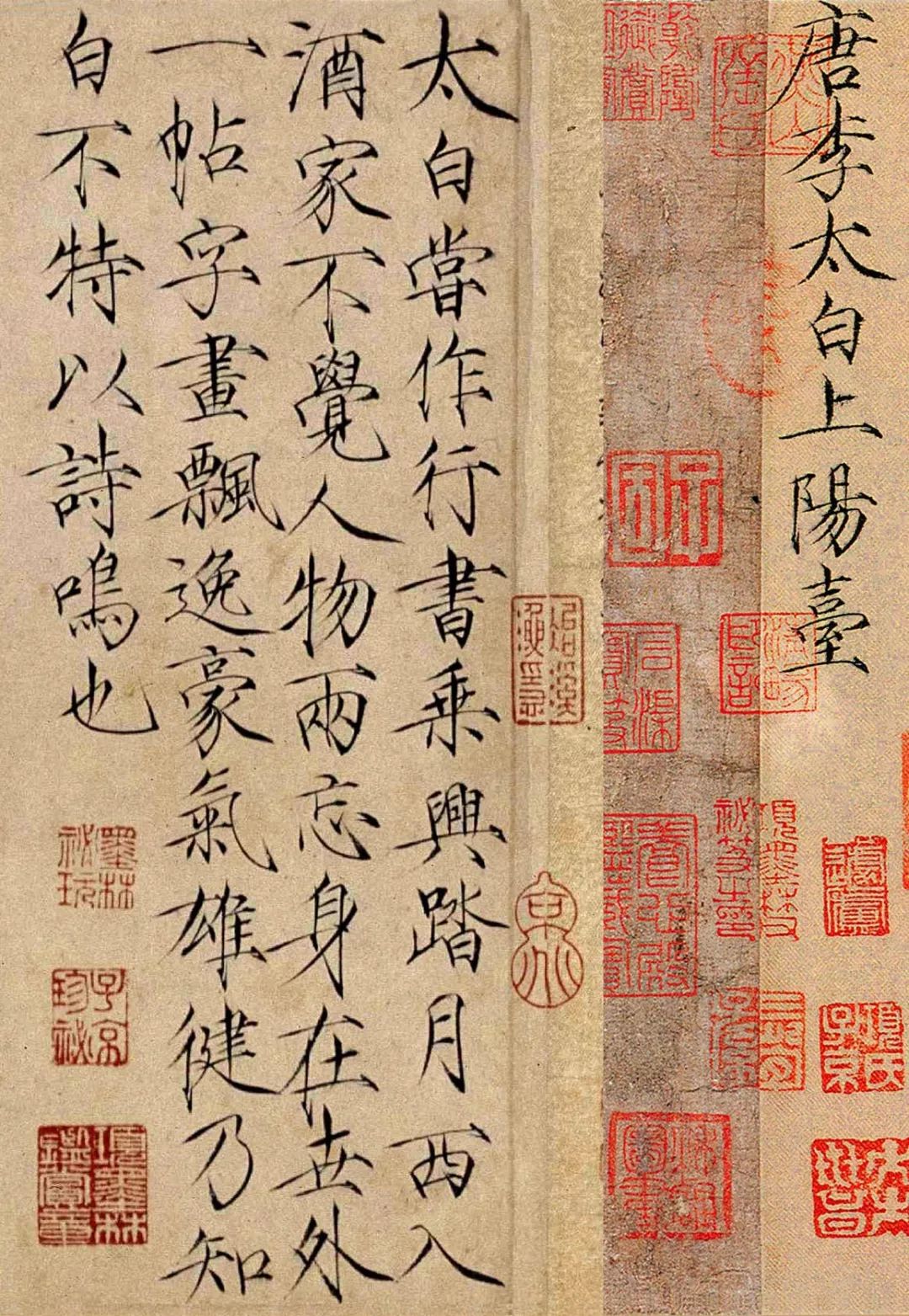

宋徽宗的背書

《上陽臺帖》上第一個題跋的人是宋徽宗趙佶。趙佶生于元豐五年(1082年),是宋神宗第十一子。據說在他降生之前,其父宋神宗曾特意觀看南唐后主李煜的畫像,隨后就生下了徽宗,所以就有了“夢到李后主,文采、風流超過李煜百倍”的說法。這種傳說固然不足為信,但在趙佶身上,的確有李煜的神韻。

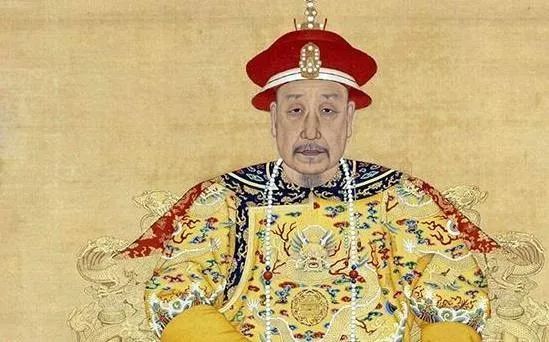

宋徽宗趙佶

宋徽宗趙佶

徽宗自幼愛好筆墨、丹青、騎馬、射箭、蹴鞠,對奇花異石、飛禽走獸有著濃厚的興趣,尤其在書法繪畫方面,更是表現出非凡的天賦,他創造的“瘦金體”書法更是飄逸瀟灑、獨樹一幟。

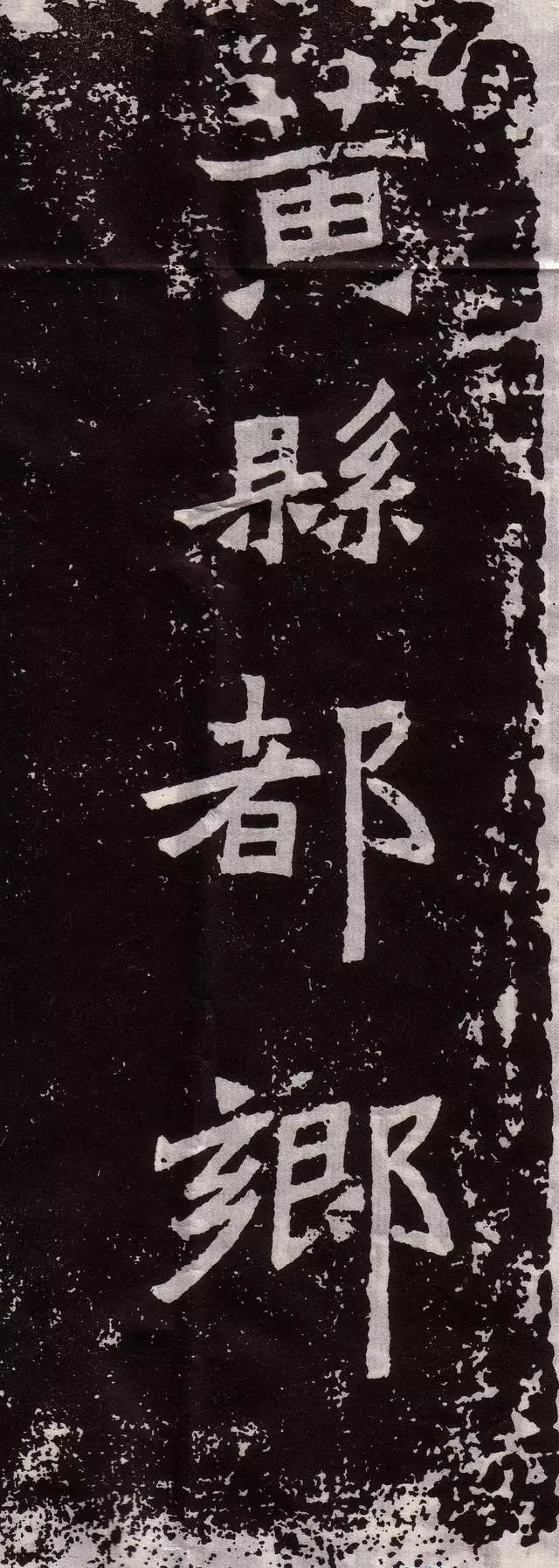

宋徽宗題跋

宋徽宗題跋

宋徽宗在位時廣收古物和名家書畫,收藏在內府,并命文臣編輯《宣和書譜》《宣和畫譜》《宣和博古圖》等書,這是中國歷史上第一次大規模、系統性收藏寶物的國家行為,證明了宋代的經濟強大,也保護和傳承了文化遺產。

宋徽宗將《上陽臺帖》收歸內府,保護了流散在民間的文物,也引領了宋代文人的收藏熱,士大夫和文人把收藏字畫作為一種雅興,也是一種身份和品位的象征。宋徽宗引領的收藏熱也一直對現在的文物收藏有著深遠的影響。

宋徽宗在題跋中說,他曾經見過李白的另一件書帖,并評價說:“字畫飄逸,豪氣雄健”,看過李白的書跡才知道他的書法和詩作都有很高的成就。

古代名家書法的鑒定是非常困難的,尤其是僅存一件的情況更是無法對比認證的,這在文物界叫作“孤證不立”。宋徽宗距離李白生活的時代僅三百多年,而且他是見過李白其他真跡的人,再者趙佶本人又是書畫大家,他的眼力和鑒賞力高于常人,所以有了宋徽宗的題跋為確認這件李白《上陽臺帖》立下了鐵證。

奸佞的藝術貢獻

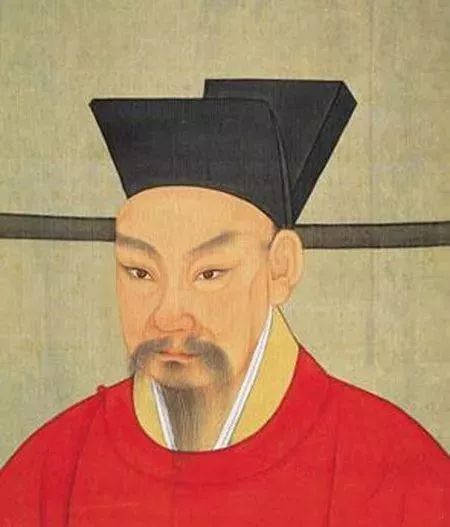

賈似道

賈似道

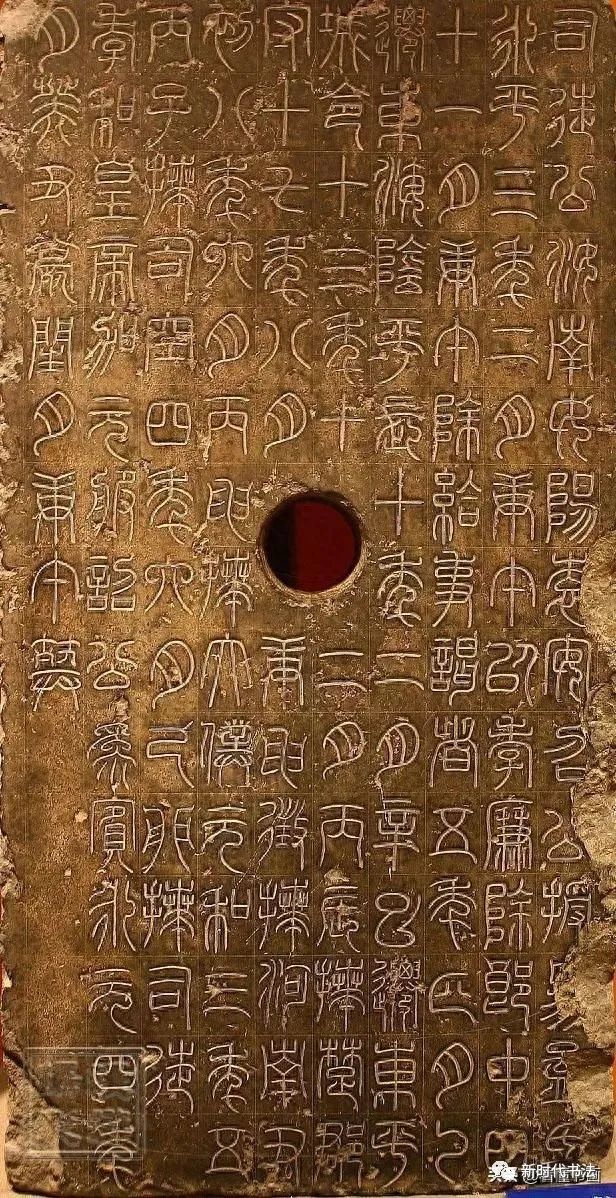

在《上陽臺帖》的右下角鈐有一方“秋壑圖書”的朱文印章,證明它曾經被賈似道所收藏。

賈似道秋壑圖書章

賈似道秋壑圖書章

賈似道是宋理宗時丞相兼樞密使,權傾朝野為一代奸相。《宋史》上記載,當時襄陽被蒙古軍隊圍攻,賈似道卻在家中賭博淫樂,甚至上朝時還懷揣蟋蟀,結果蟋蟀跑出來跳到皇帝的胡子上,演出了一場鬧劇,南宋滅亡賈似道的亂權是脫不了干系的。

賈似道是歷史上有名的奸佞,但是他在藝術上還是頗有鑒賞能力的。他令人臨摹王羲之的《蘭亭序》,又復制了姜夔及任希夷的真跡。他所收善本圖書達千余部,至今流傳于世的許多古代書畫名跡,如《快雪時晴帖》《游春圖》,歐陽詢《行書千字文卷》、趙昌《蛺蝶圖》、崔白《寒雀圖》等,均是他的收藏品。

歷來在字畫收藏界有個不成文的規矩,鈐印收藏章要從下而上,即先得到的人要把章蓋在作品的底部,流傳到后世藏家手中,要把章蓋在上面,以此類推時代越久遠的藏家印章應該在最下方。賈似道在得到《上陽臺帖》后把“秋壑圖書”章鈐印在畫芯的右下方不起眼的位置,說明他不僅是內行,而且對藝術品十分珍愛和尊重。

點贊最多的大藏家——項元汴

項墨林(1525年—1590年),原名項元汴,字子京,浙江嘉興人,為明代著名收藏家、鑒賞家。

項墨林

項墨林

項元汴因為得到一張名琴,上有“天籟”兩個字,于是就用“天籟閣”命名自己“藏寶樓”。天籟閣里“海內珍異,十九多歸之”——商周時的鼎、漢代的玉器、晉唐宋元的名帖,各朝名器,還有種種珍稀的奇花異草,手筆之大,無出其右。天籟閣就像是那個時代最了不起的博物館,同時代的文人、畫家、古董商人、文物掮客,沒有不希望能進去飽眼福的;而只要曾經出入天籟閣的人,也沒有不欽羨的。

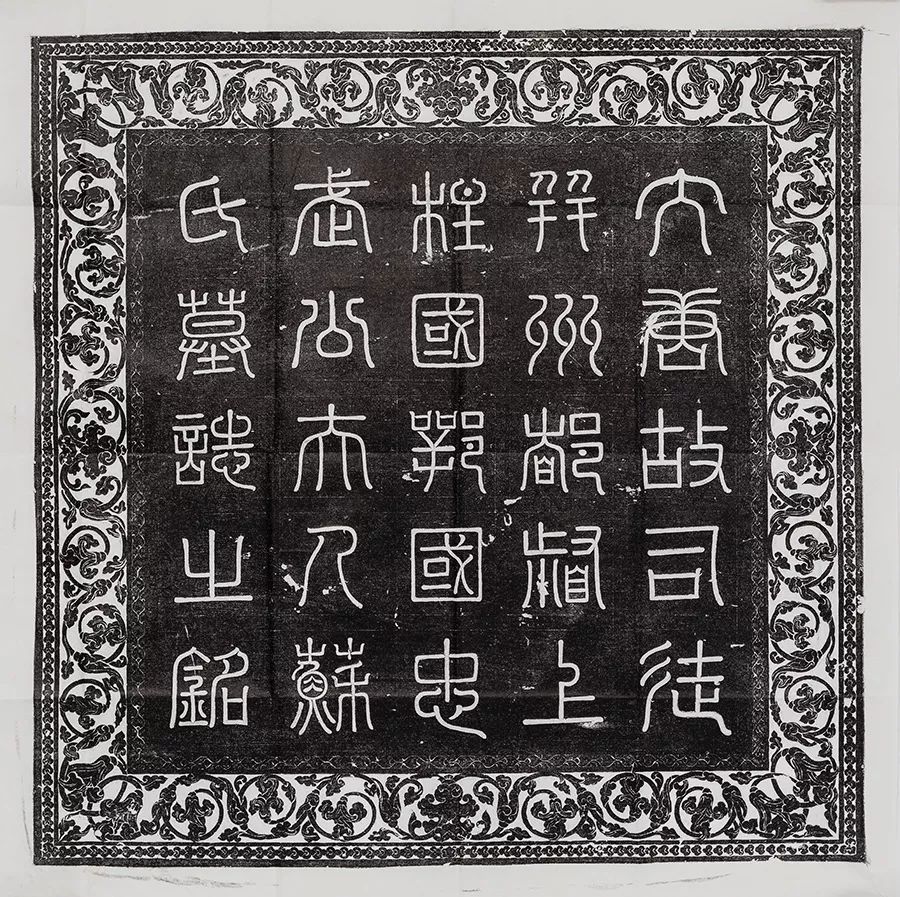

項元汴經常乘坐自己的大船到南京會友并且尋訪文物,在重金收購《上陽臺帖》后在上面蓋了多方收藏章,而且占據了有利位置,其中一方“ 檇李項氏世家寶玩”九疊篆大印甚是壯觀,在眾多的收藏章中尤為醒目。

項元汴收藏到《上陽臺帖》后,視如自己生命一般,在他的天籟閣中經常把玩、尋味。他不僅不讓外人看到《上陽臺帖》,甚至自己家人也不能輕易觸碰到。每當他在天籟閣中展卷欣賞時都要把門窗緊閉,生怕家貓或者飛鳥闖入對《上陽臺帖》有絲毫的損傷。恐怕只有自己獨處一室時,他的心靈才能與古人神往,得到內心片刻的撫慰吧。

項元汴在其收藏的眾多書畫中均是多次鈐印,而且是不同時期鈐印不同的章,這說明了他是經常觀看和欣賞《上陽臺帖》的,不啻為點贊最多的大收藏家。

可惜的是,清朝入關攻打嘉興時《上陽臺帖》和項元汴無數的珍寶一起被千夫長汪六水所劫掠散失殆盡,這件國寶又處于顛沛流離的狀態,直到乾隆把它收歸內府才使得國寶重新得到安全的所在。

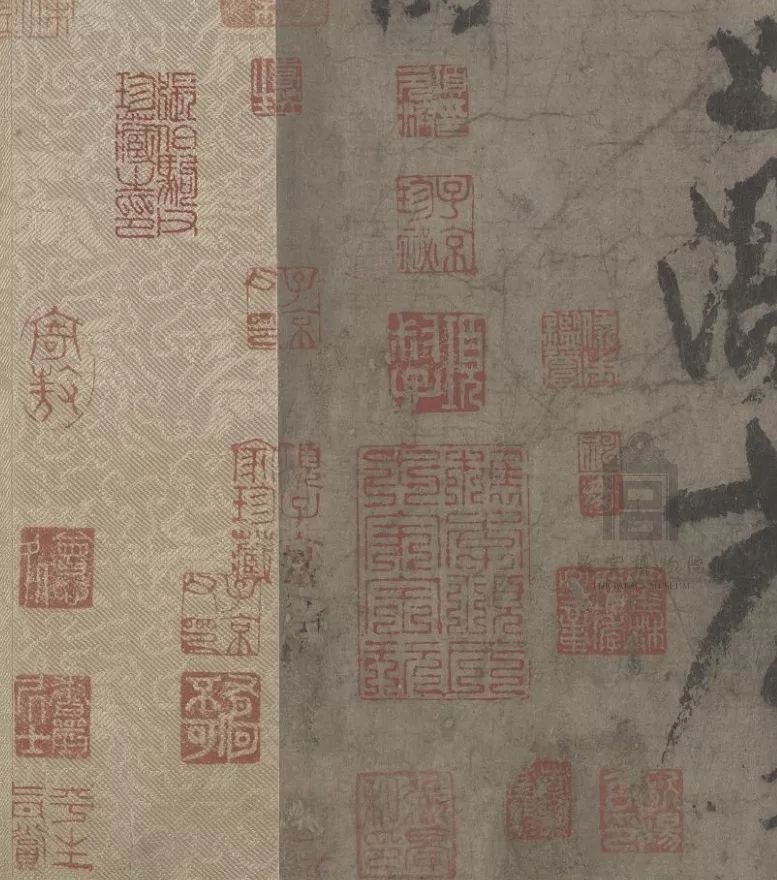

最霸氣的藏家——乾隆

乾隆在位時間六十年,他喜好藝術,在收藏方面他以唐太宗和宋徽宗為追求目標,聽說哪里有名家的作品就要不惜一切代價得到。

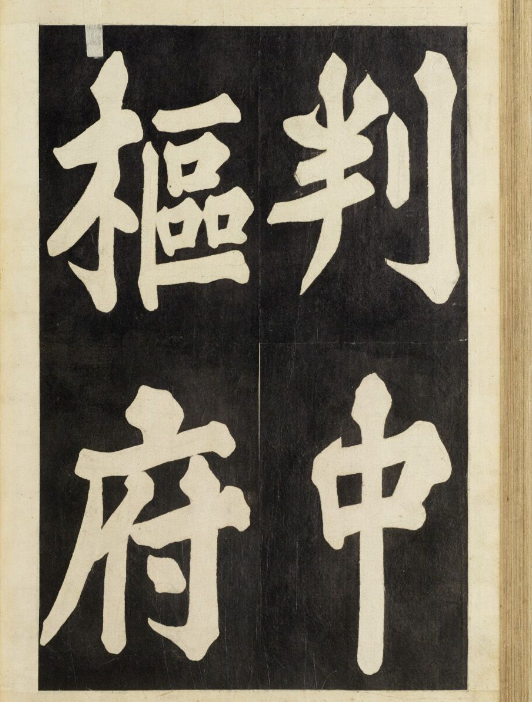

乾隆在得到《上陽臺帖》后異常興奮,題寫了“青蓮逸翰”四個字,并且蓋了一方“神品”的章。書畫鑒定中通常把作品分成“妙品”、“能品”、“逸品”和“神品”,神品是最高的等級,能夠稱得上神品的是技法上神乎其技,精神上也達到了至高無上的境界。可見乾隆對于這件《上陽臺帖》的重視。

乾隆在蓋章上也是毫不保留,把他所有重要的寶璽統統鈐印在上面,包括了“乾隆御覽之寶”、“五福五代堂古稀天子寶”、“石渠寶笈”、“三希堂精鑒璽”、“宜子孫”等等。前文所述字畫鈐印的約定俗成乾隆毫不理會,他盡可能把印章蓋在作品的上端不給后人留有余地。這仿佛是想告訴世人,自己作為帝王理所當然要在最高處,他身處殿堂傲視群臣,他的印章也要和他一樣沒有他人可以企及!

流出紫禁城

1911年清室退位,遜帝溥儀不斷將歷代珍品書畫偷盜出宮。1924年,溥儀被驅逐出宮入住天津張園后,為了維持習慣了的生活水準,不得不變賣手中書畫。《上陽臺帖》正是在這一時期被溥儀出手,散落民間,這件國寶又開始了顛沛的境地。

郭葆昌

郭葆昌早年曾在北京一家古玩店當學徒,精于清代官窯瓷器鑒定。后來他當了袁世凱的下屬,由于為人干練,深受袁世凱的信任,逐漸升至總統府庶務司長。袁世凱稱帝時,任命他為陶務總監督,負責燒造一套多達三四萬件的“洪憲御瓷”。袁世凱皇帝夢破之后,這套瓷器多數成為郭葆昌私人藏品,他也因此發了一筆橫財。

北京的古董商明白一個道理,誰家發財了就會收購文物,相反如果哪家敗落了藏品肯定是要出手的。郭葆昌作為古董商深諳其中道理,他非常了解北京各大藏家的家底,誰家有什么藏品他都了解情況,如果哪個藏家家境沒落他便首先登門收購藏品。溥儀由于退位后經濟狀況不好,郭葆昌出于商人的敏銳嗅覺,在其他商人還沒有反應過來時就搶先入手,所以他能夠獲得清室的一大批珍寶也是情理之中的。

回歸故宮

1937年被譽為“民國四大公子”的大收藏家張伯駒在郭葆昌家中首次見到《上陽臺帖》,同時看到的還有名列乾隆“三希堂”中的兩件晉代法書——《中秋帖》和《伯遠帖》。張伯駒擔心這些寶物流失到海外,便以20萬元重金購買了《上陽臺帖》《中秋帖》《伯遠帖》,以及唐寅《孟蜀官妓圖》、王時敏《山水》軸、蔣廷錫《瑞蔬圖》在內的6件書畫作品。

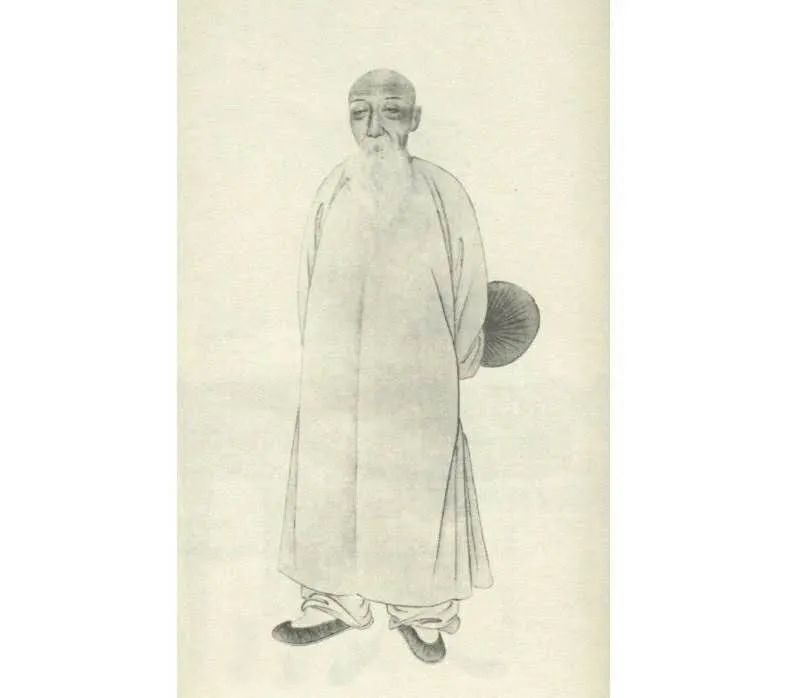

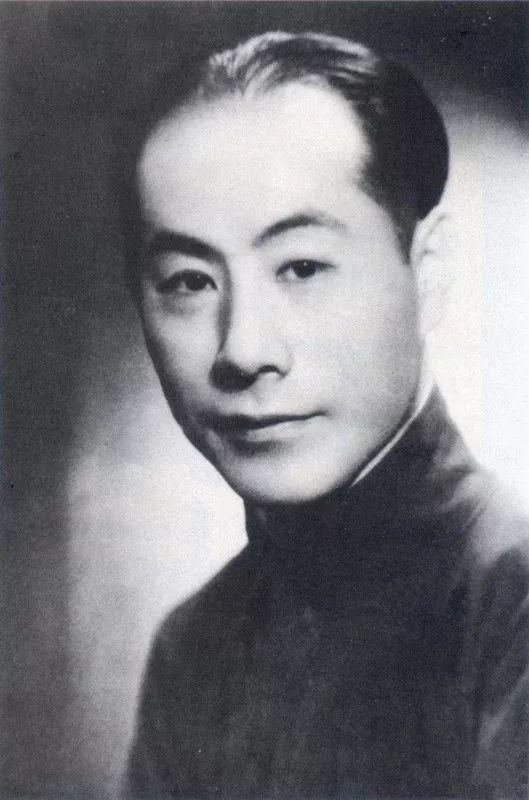

張伯駒

1953年,張伯駒通過中央統戰部部長徐冰,將《上陽臺帖》贈送給毛澤東。1956年,毛澤東又將這幅作品撥交故宮,收藏至今。

李白《上陽臺帖》被評為國家一級文物,是國寶中的佼佼者,它歷經千年,閱盡滄桑,被眾多帝王、文人收歸己有,又遭逢兵荒馬亂流散民間,如今它被故宮博物院收藏,從此有了最適合的歸宿。在國家文化復興的新時期,更需要全民尊重國寶,通過各種手段讓全民了解自己的國寶,進而認識中華民族優秀的文化傳統,增強我們的文化自信和民族自豪感。

同時也感謝千百年來的這些收藏家們,不管是出于私愛、公心,還是出于利益考慮,他們的珍愛和保護讓這件珍貴的文物能穿越千年風云和戰火完好留存,讓現在的我們還能一覽一代詩仙的墨寶真跡,實屬功德之事。