大小:

下載:643次

分類(lèi):書(shū)法篆刻

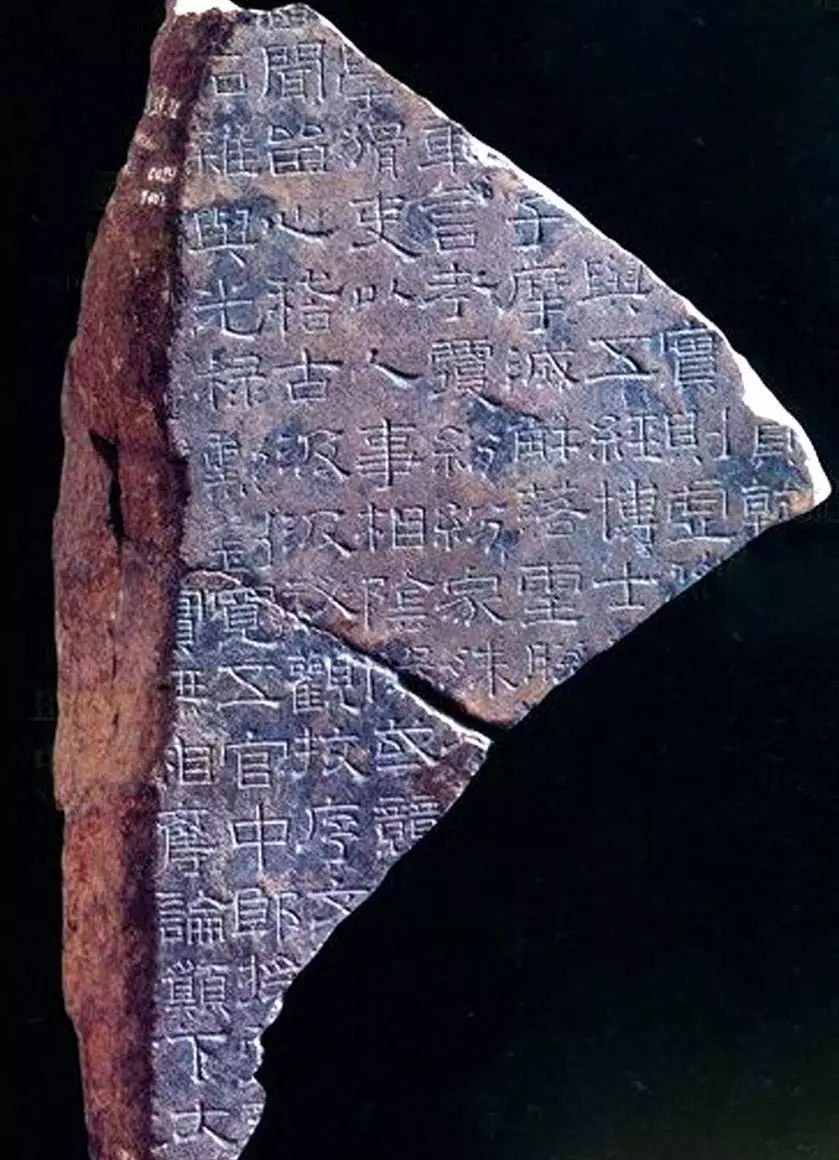

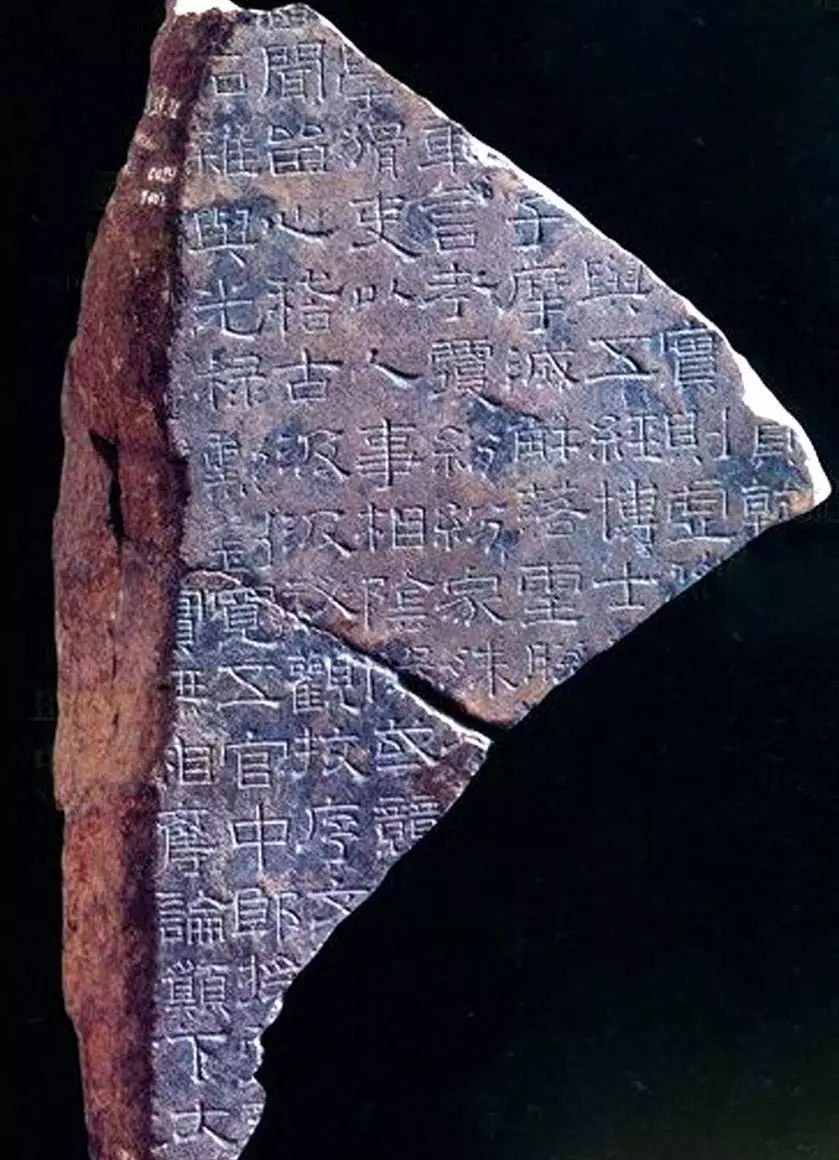

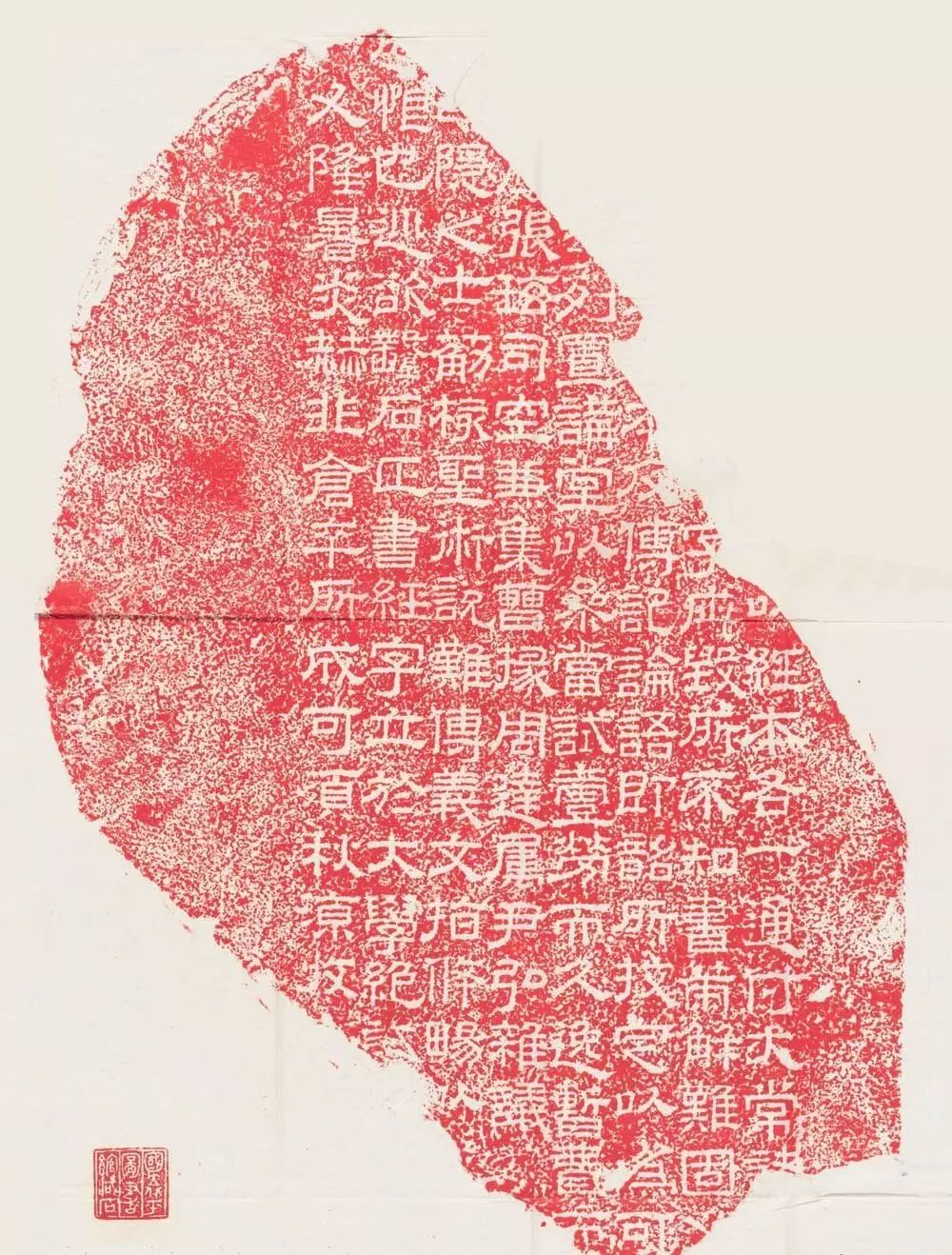

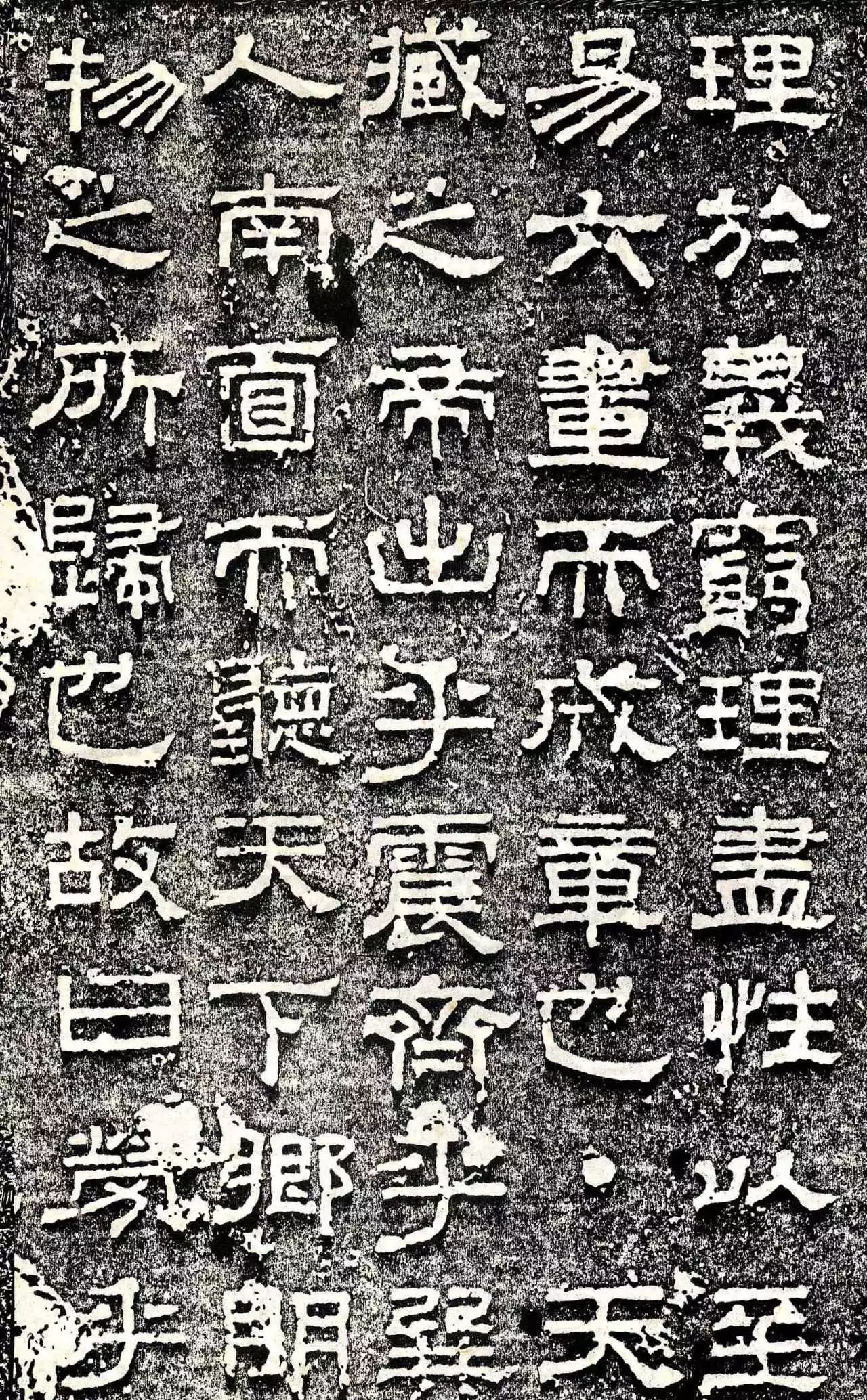

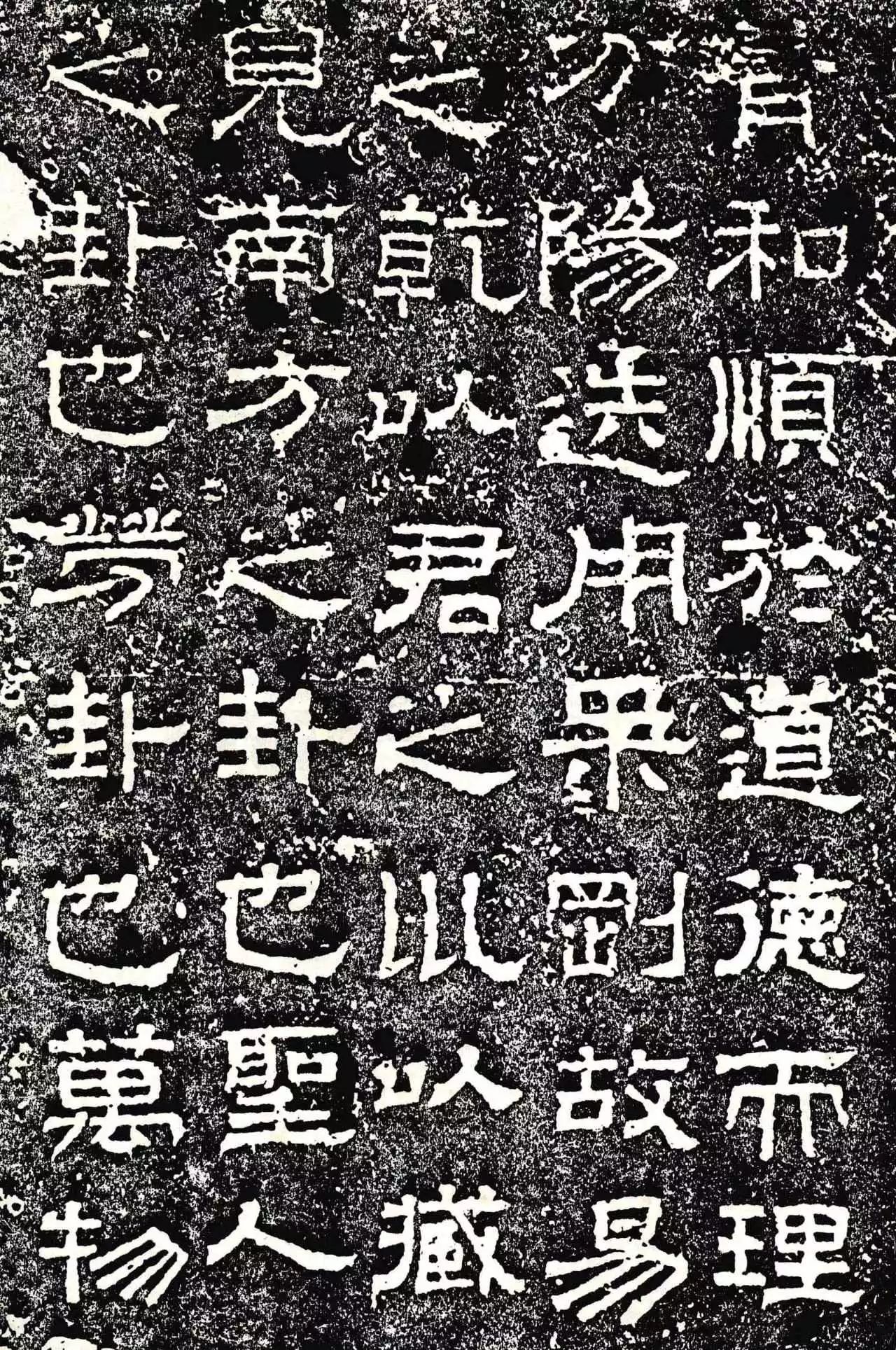

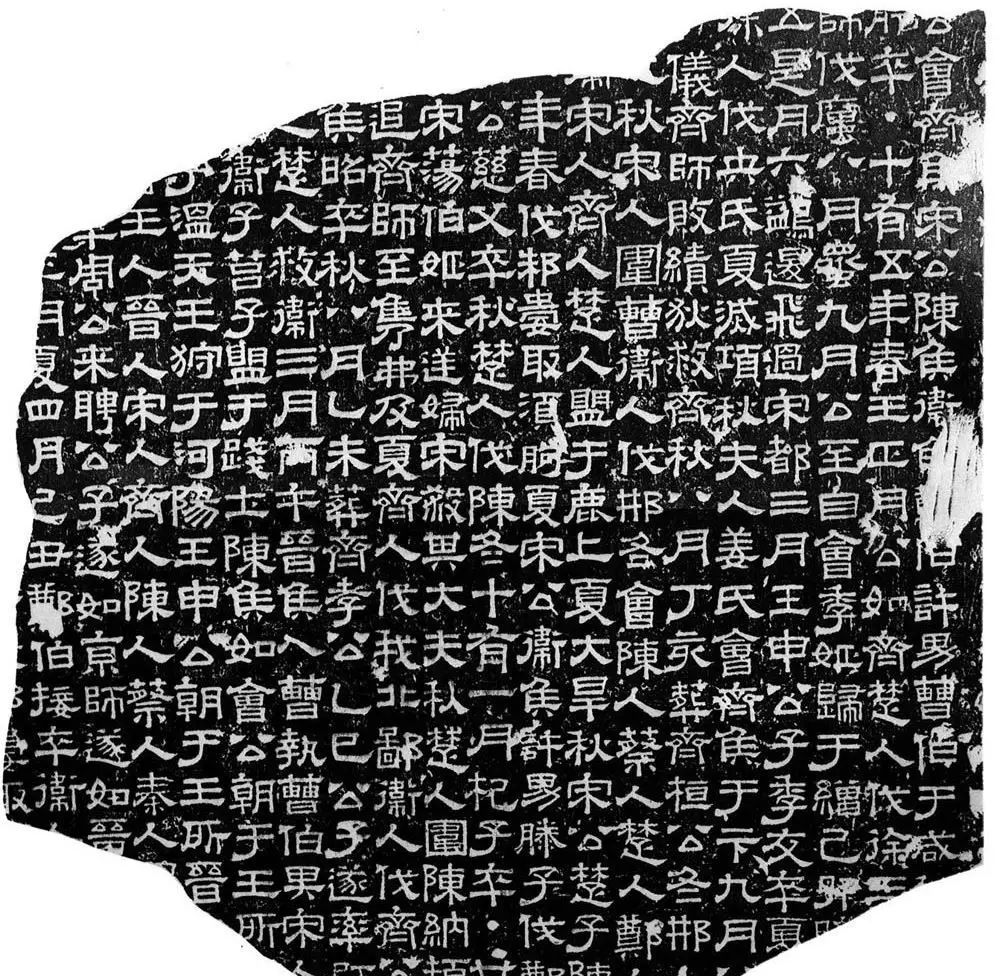

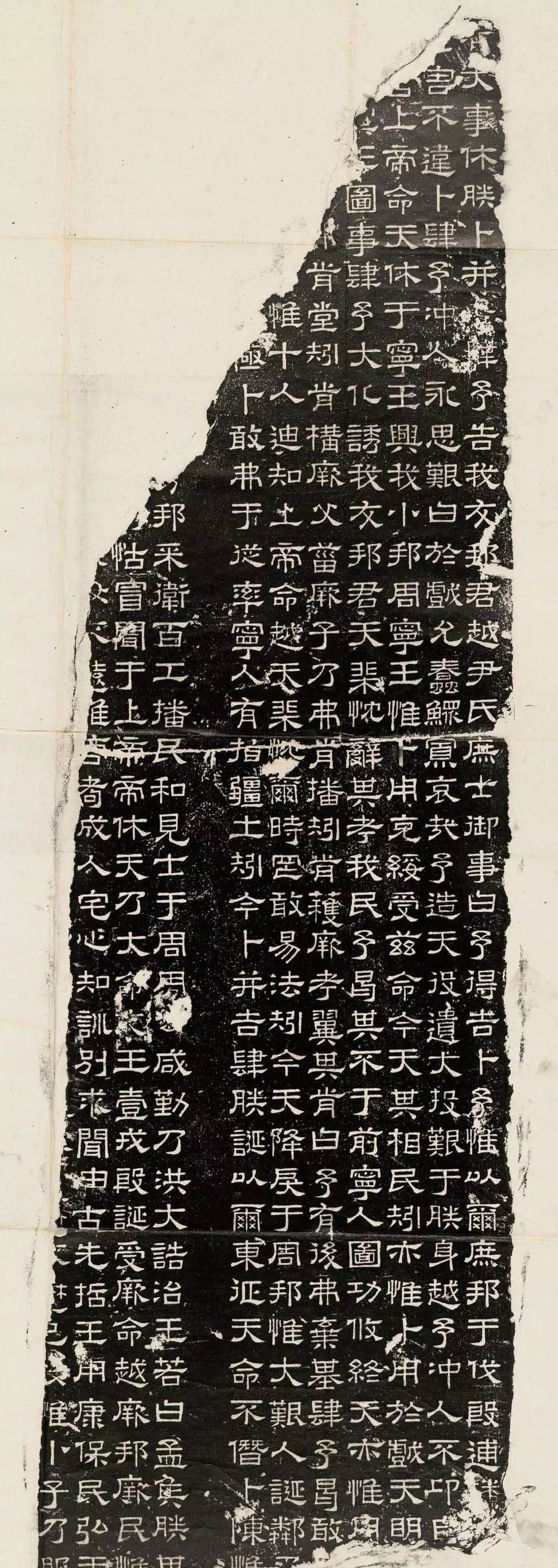

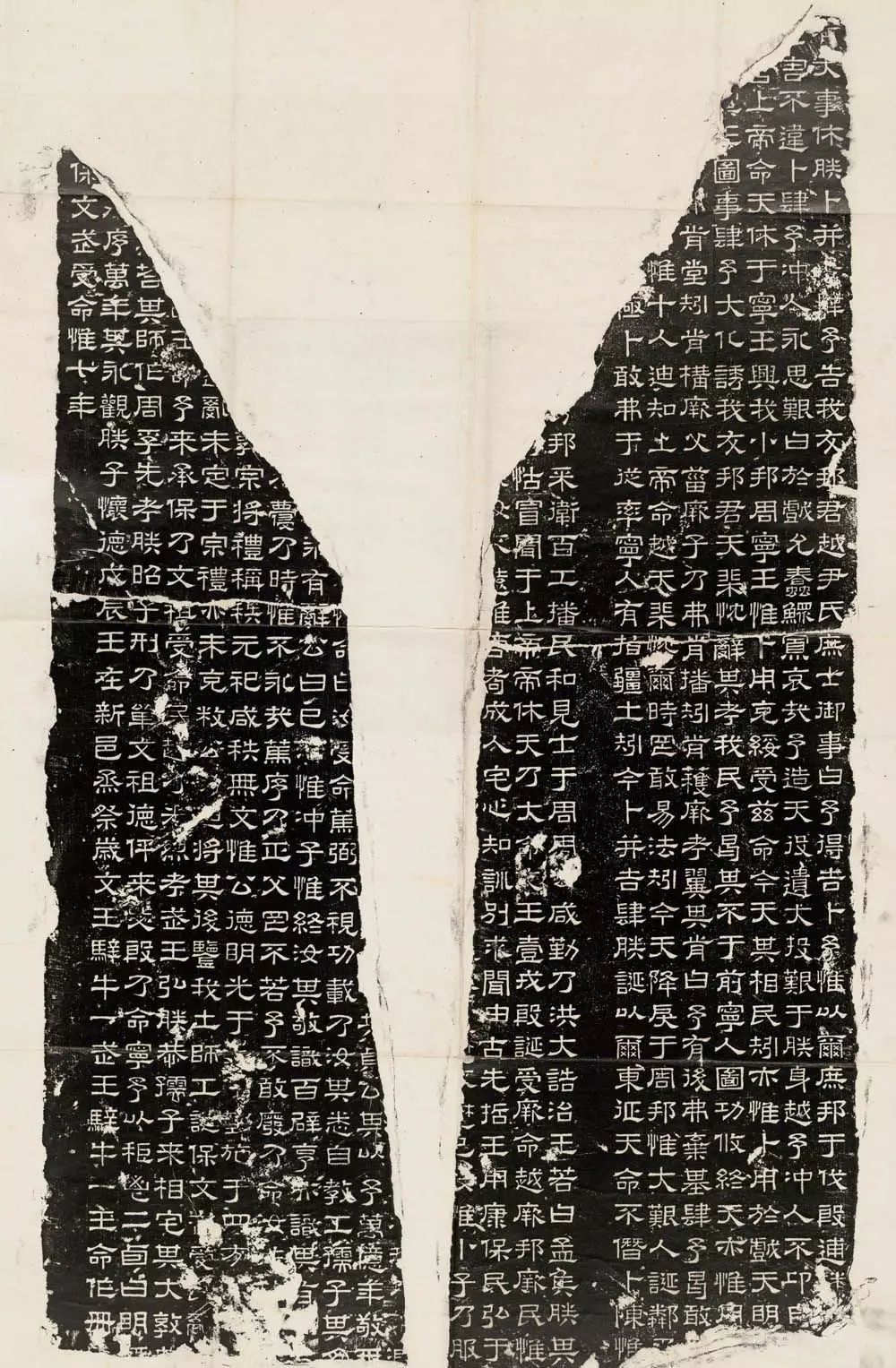

東漢靈帝熹平《熹平石經(jīng)》書(shū)法欣賞

- 支 持:

- 分 類(lèi):書(shū)法篆刻

- 大 小:

- 版本號(hào):

- 下載量:643次

- 發(fā) 布:2023-10-20 12:11:39

手機(jī)掃碼免費(fèi)下載

糾錯(cuò)留言#東漢靈帝熹平《熹平石經(jīng)》書(shū)法欣賞簡(jiǎn)介

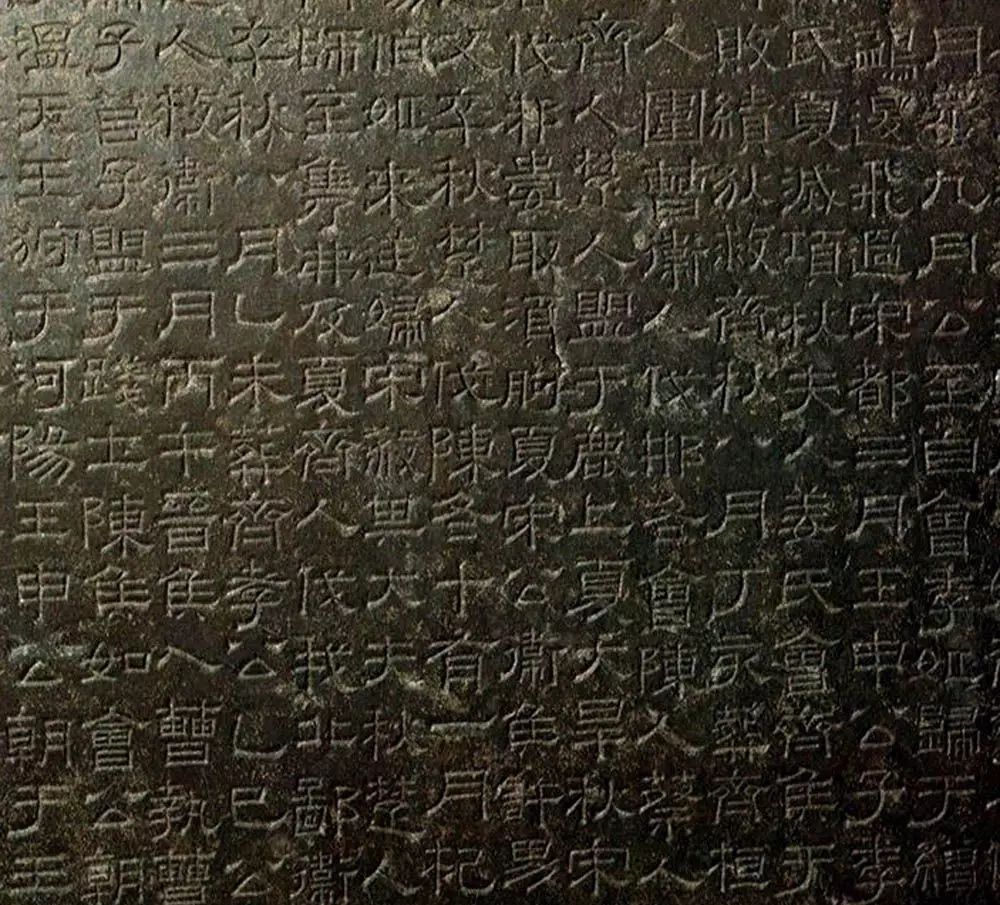

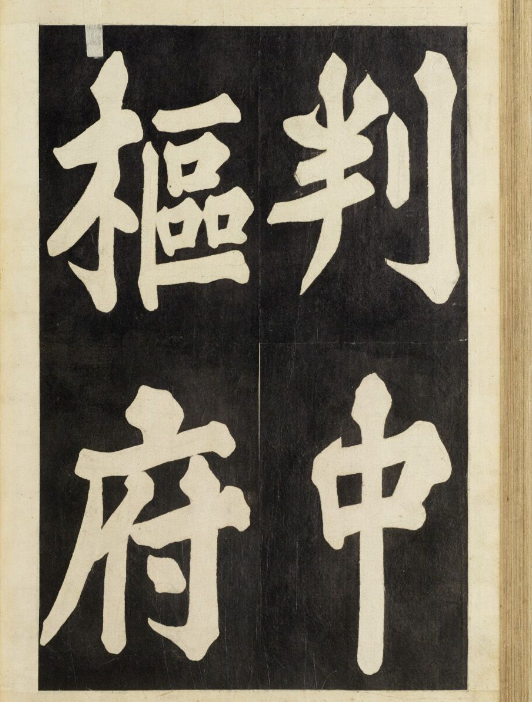

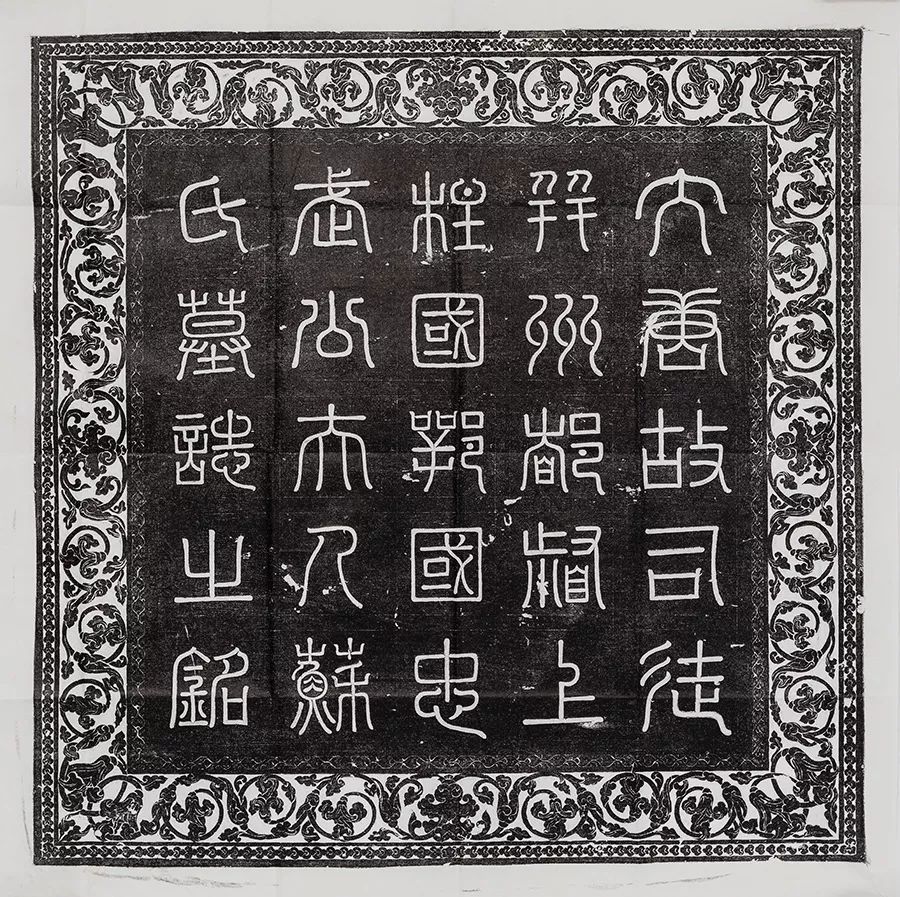

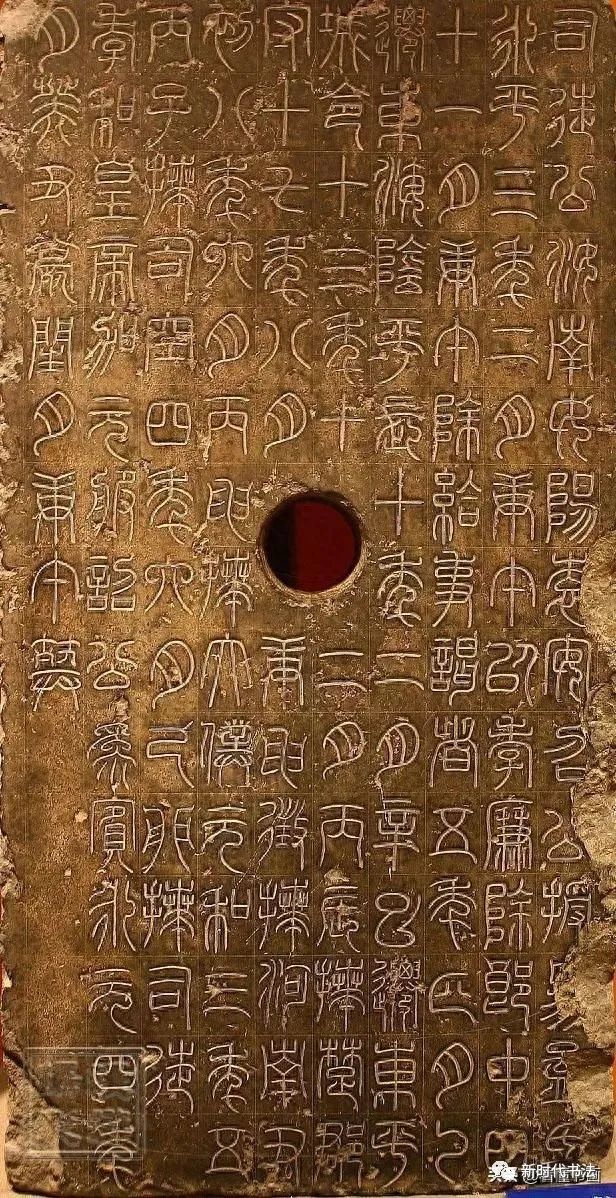

《熹平石經(jīng)》刻于東漢靈帝熹平四年(公元175年)至東漢光和六年(公元183年),由議郎蔡邕主持開(kāi)始了中國(guó)歷史上最早的一次石經(jīng)刻制工程,將儒學(xué)經(jīng)典《周易》、《尚書(shū)》、《魯詩(shī)》、《儀禮》、《公羊傳》、《論語(yǔ)》、《春秋》刻石建于太學(xué),隸書(shū)體,世稱"熹平石經(jīng)"。該石經(jīng)至光和六年告成,歷時(shí)九年。字體方平正直,中規(guī)入矩,極為有名。是中國(guó)歷史上刊刻最早的一部石經(jīng)。據(jù)記載,石經(jīng)刻于46塊高一丈、寬四尺的長(zhǎng)方形石碑之上,共20多萬(wàn)字,因僅用隸書(shū)一種書(shū)體刻成,所以又稱'一體石經(jīng)'"。后因戰(zhàn)亂毀壞。自宋代以來(lái)偶爾有石經(jīng)殘石出土,歷代總共發(fā)掘和收集了8800多字。其主要?dú)埩舯畨K藏于西安碑林博物館。

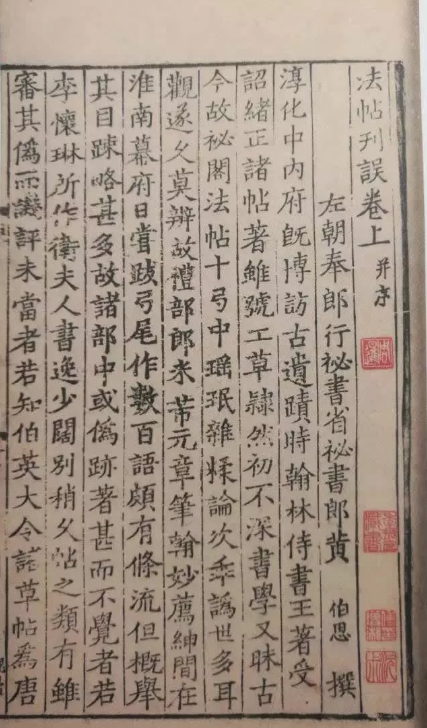

可以確認(rèn)為蔡邕手跡,是漢《熹平石經(jīng)》。范曄《后漢書(shū).蔡邕列傳》敘述此事有云:

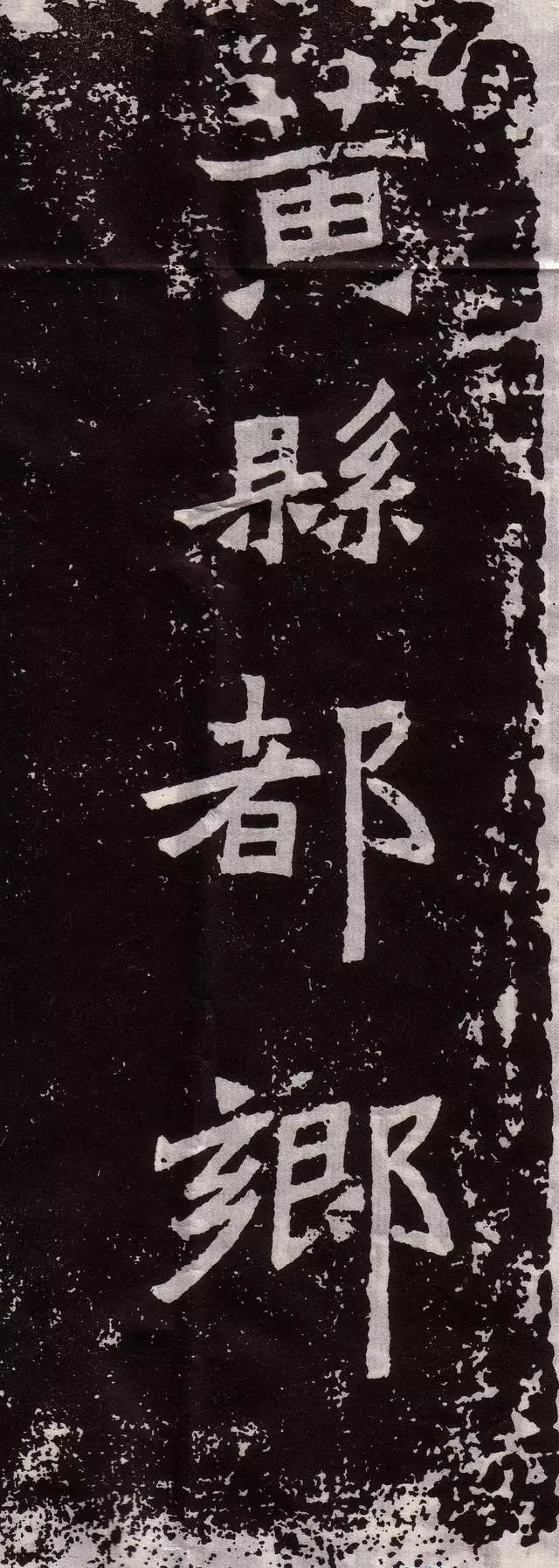

邕以經(jīng)籍去圣久遠(yuǎn),文字多繆,疑誤后學(xué)。熹平四年,乃與五官中郎將堂溪典、光祿大夫楊賜、諫議大夫馬日磾、議郎張馴、韓說(shuō)、太史令單飏等,奏求正定六經(jīng)文字,靈帝許之。邕乃自書(shū)于碑,使工鐫刻立于太學(xué)門(mén)外,于是后儒晚學(xué),減去正焉。及碑始立,其觀視及摹寫(xiě)者,車(chē)乘日千余輛,填塞街陌。

不但《蔡邕列傳》有載,《靈帝記》《盧植列傳》《宦者列傳》均記載,熹平四年春三月,靈帝詔諸儒正五經(jīng)文字,刻石于太學(xué)門(mén)外。至于究竟是五經(jīng)還是六經(jīng),各家傳說(shuō)不一。不過(guò)據(jù)查,實(shí)際上當(dāng)時(shí)是七經(jīng),即《詩(shī)》《書(shū)》《易》《禮》《論語(yǔ)》《春秋》,又將《春秋》分為《春秋左氏傳》《春秋公羊傳》,合為七篇。據(jù)楊龍?bào)J《洛陽(yáng)記》:太學(xué)在洛城南開(kāi)陽(yáng)門(mén)外,石經(jīng)共分四十六碑,在《禮記》碑上有諫議大夫馬日磾、議郎蔡邕署名,可見(jiàn)蔡邕書(shū)碑的可能性是很大的。

書(shū)法史家從中看到了蔡邕書(shū)碑,也看到了另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象:“其觀視及摹寫(xiě)者,車(chē)乘日千余輛,填塞街陌。”一般說(shuō)來(lái),這些車(chē)輛滿街陌的觀者既有“取正”諸經(jīng)的學(xué)問(wèn)上的要求;也會(huì)有一睹名人書(shū)法風(fēng)采的藝術(shù)觀賞上的要求。名家作書(shū)、觀者如云,這正是書(shū)法史上最早的創(chuàng)作與欣賞交流的好例——彌足珍貴的好例。

所謂的李斯書(shū)篆,實(shí)在也是個(gè)空泛的傳說(shuō);而如郭香察、仇靖、仇佛的書(shū)漢碑,雖然有意義,但有時(shí)在書(shū)法史上不知名,也缺乏足夠威望的一般事實(shí)而已。蔡邕是后漢書(shū)法史上手屈一指的人物,又有觀者如云的什么立場(chǎng)的記載,因此,他的例子是第一流的。其實(shí),刻石經(jīng)蔡邕并非第一人。早在西漢平帝之時(shí),王莽就令當(dāng)時(shí)的古文字家甄豐摹刻古文《易》《詩(shī)》《書(shū)》《左傳》為石經(jīng),但由于甄豐在書(shū)法史上缺乏足夠影響;因此雖占著先鞭,卻并未受人重視,而不得不等到蔡邕舉手一揮。其間的差異,實(shí)在是很發(fā)人深思的。

《熹平石經(jīng)》置于洛陽(yáng)太學(xué)若干年,被稱為一大奇觀,直到晉室南遷,中原戰(zhàn)亂紛爭(zhēng),洛陽(yáng)文物日漸凋零。據(jù)鄭樵《通志》稱:“奈當(dāng)漢之末祚,所傳未廣,而兵火無(wú)存,后之人所得亦稀矣。”是知早在漢末已毀于兵火。但《金石萃編》引于慎行《比塵》卻稱:“洛陽(yáng)石經(jīng),晉未嘗損失。至元魏,馮熙、常伯夫相繼為洛州刺史,取之以建浮屠精舍,大致頹落。間有存者,委于榛莽。”則是至《熹平石經(jīng)》既非毀于火又是在北魏時(shí)因修寺塔時(shí)凋零四散了。方勺《泊宅編》則另有一說(shuō):“自北齊遷邕經(jīng)于鄴都,至河濱,岸崩,石沒(méi)于水者幾半,隋開(kāi)皇中,又自鄴運(yùn)入長(zhǎng)安,未及輯理,尋以兵亂廢棄”。又指此經(jīng)在北齊時(shí)先厄于水,隋時(shí)又再厄于兵戰(zhàn),三說(shuō)無(wú)論是在時(shí)間、地點(diǎn)、損毀原因均不一致,孰為是非,尚有待于考核了。

偌大篇幅的《熹平石經(jīng)》,當(dāng)然不可能蔡邕一人所能為。且因帶有厘正諸經(jīng)文字的實(shí)用書(shū)寫(xiě)目的,故書(shū)法也著意強(qiáng)調(diào)端正與準(zhǔn)確,后人有所謂其“是兩漢書(shū)法的總結(jié)”,未免言過(guò)其實(shí)。