大小:

下載:907次

分類:書法篆刻

手機掃碼免費下載

糾錯留言#東漢建寧元年“史晨碑”作品欣賞簡介

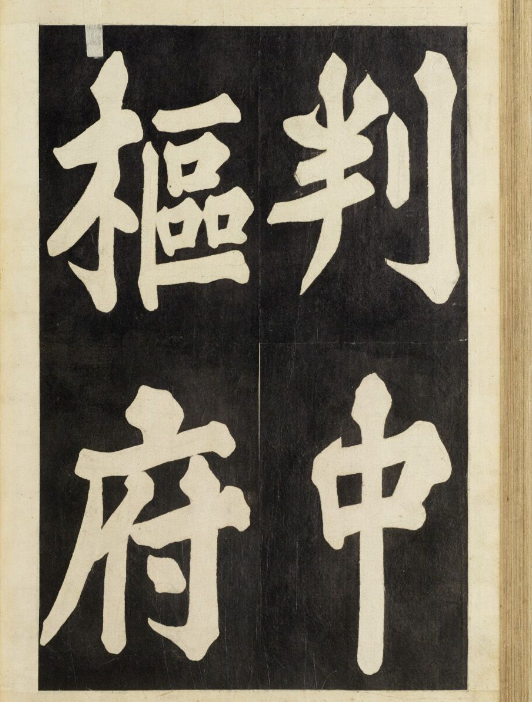

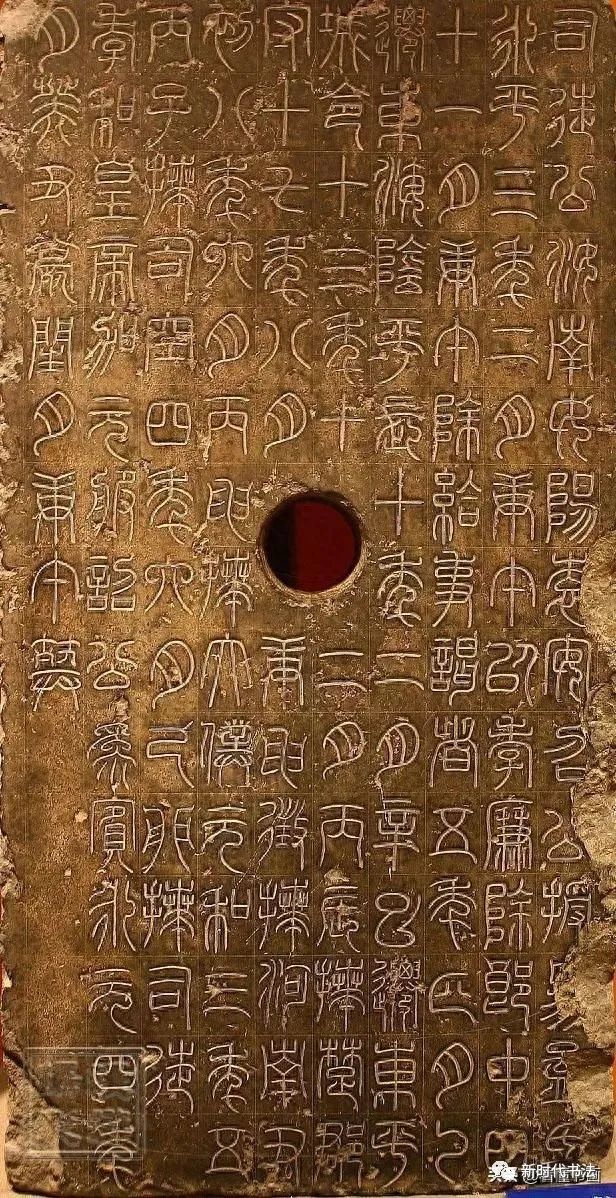

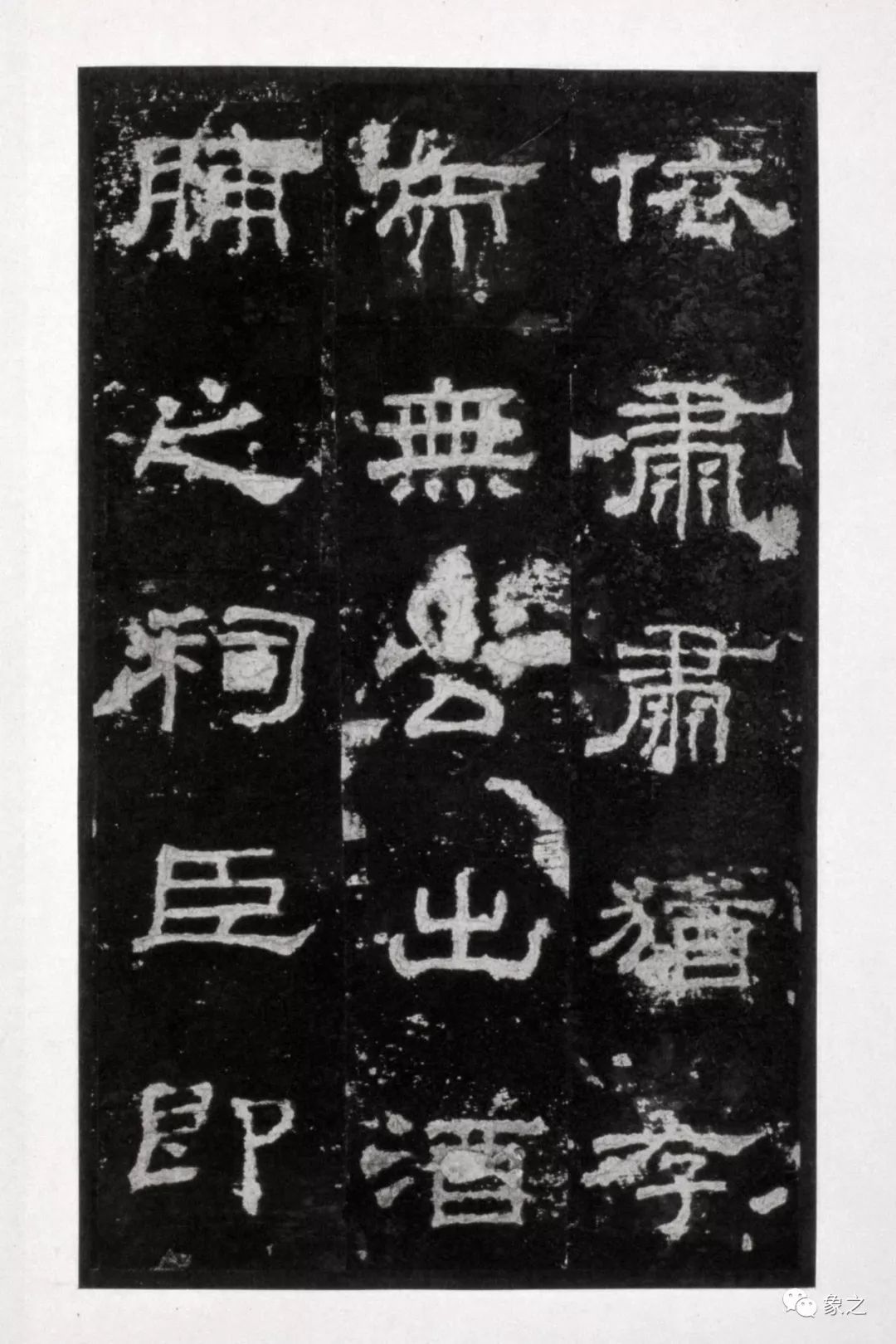

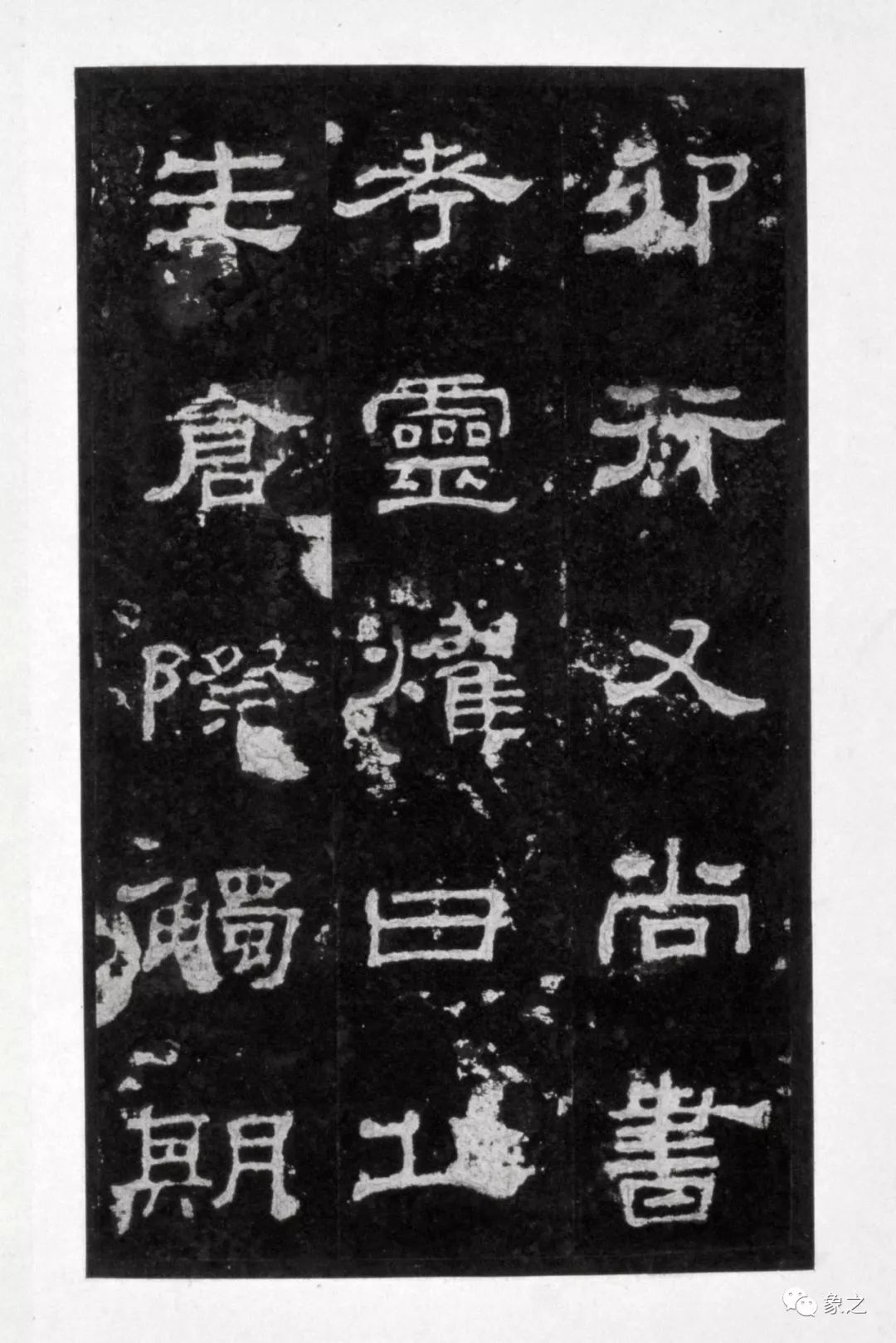

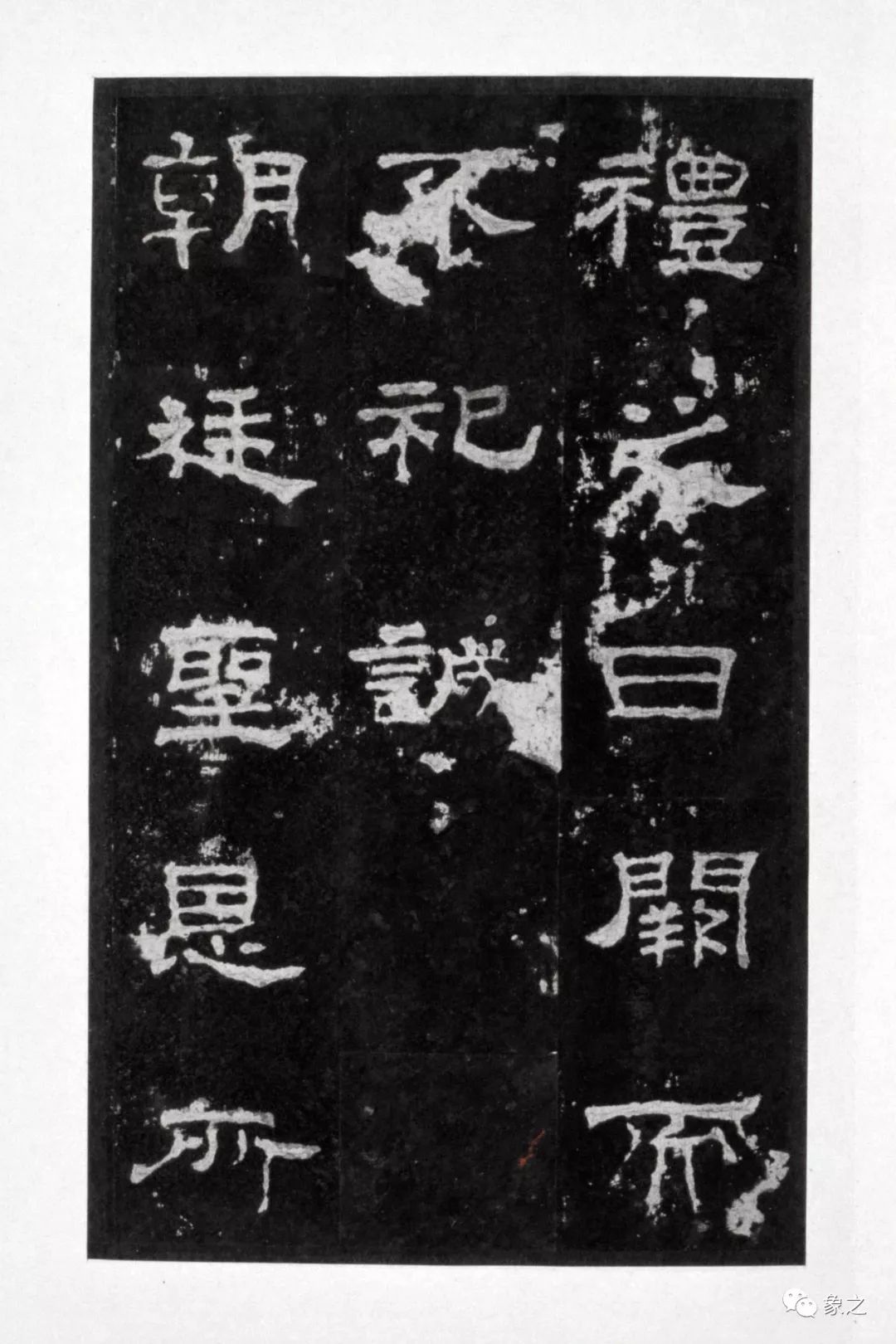

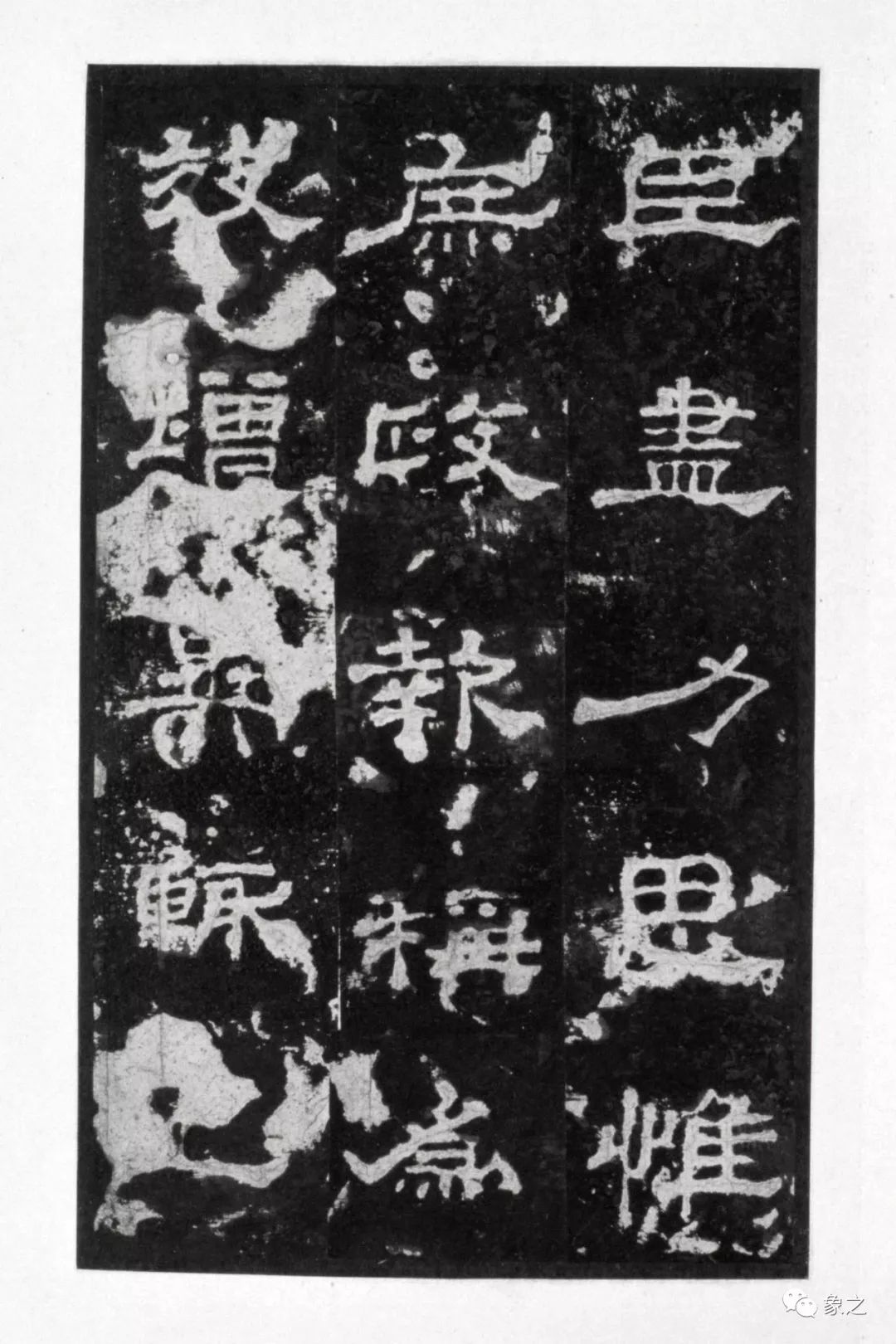

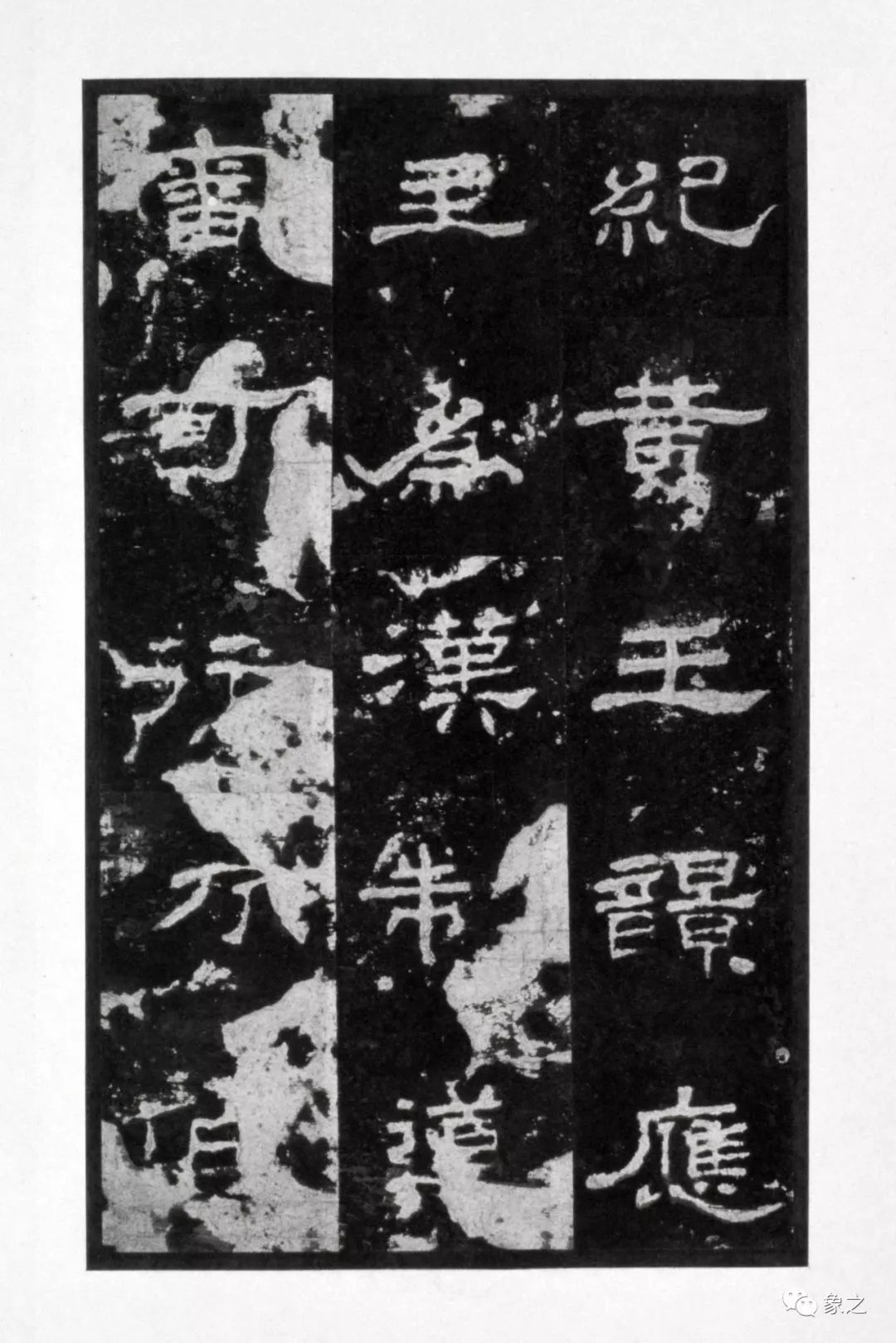

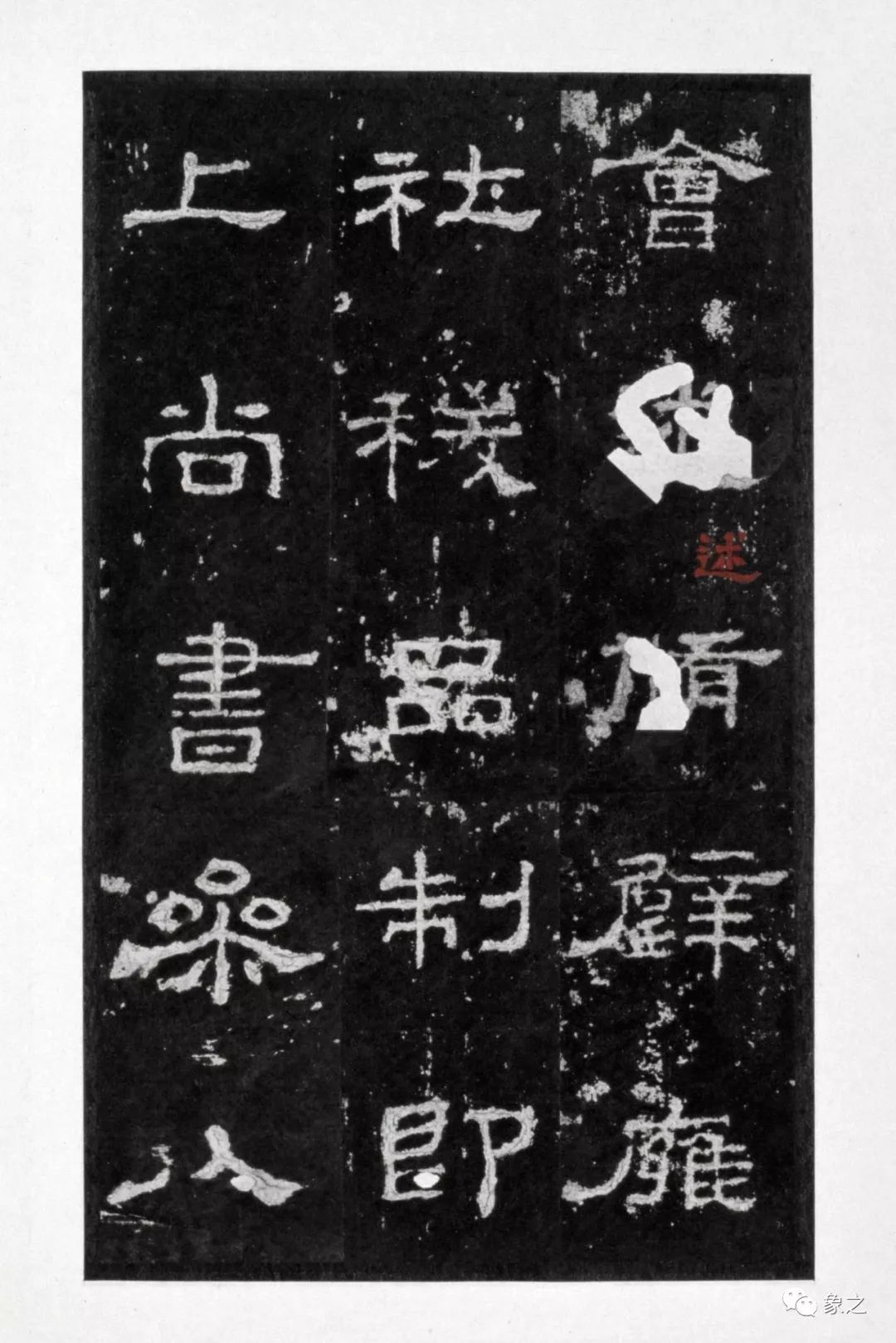

《史晨碑》碑陰、碑陽兩面皆刻字,故又稱《史晨前后碑》,目前所存世兩面皆刻的漢碑僅《史晨》一例。

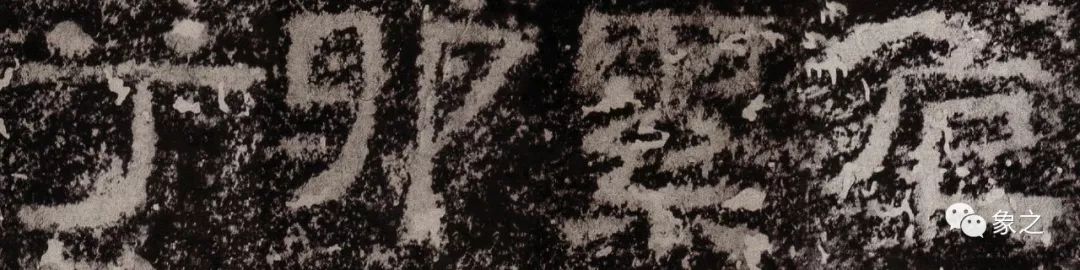

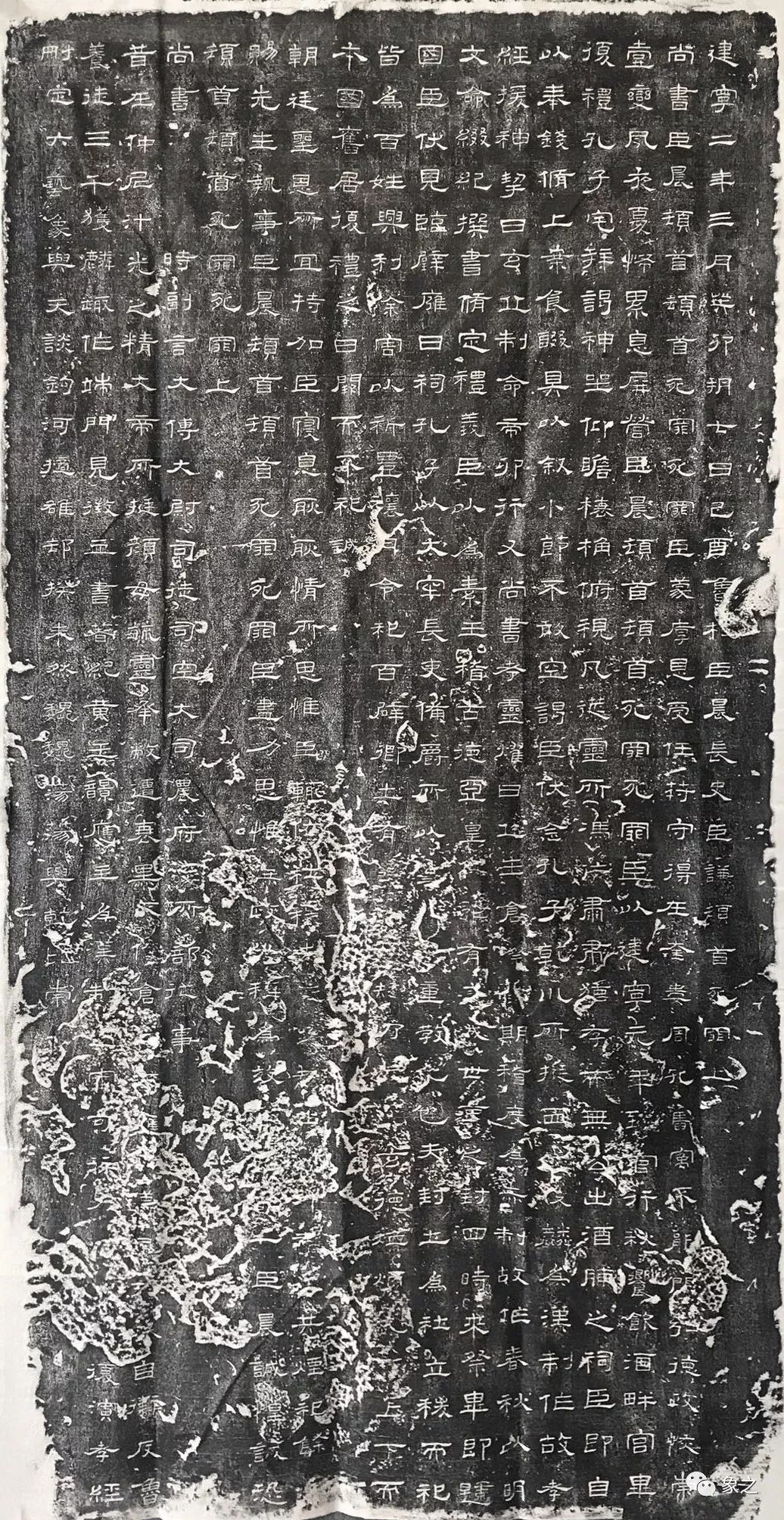

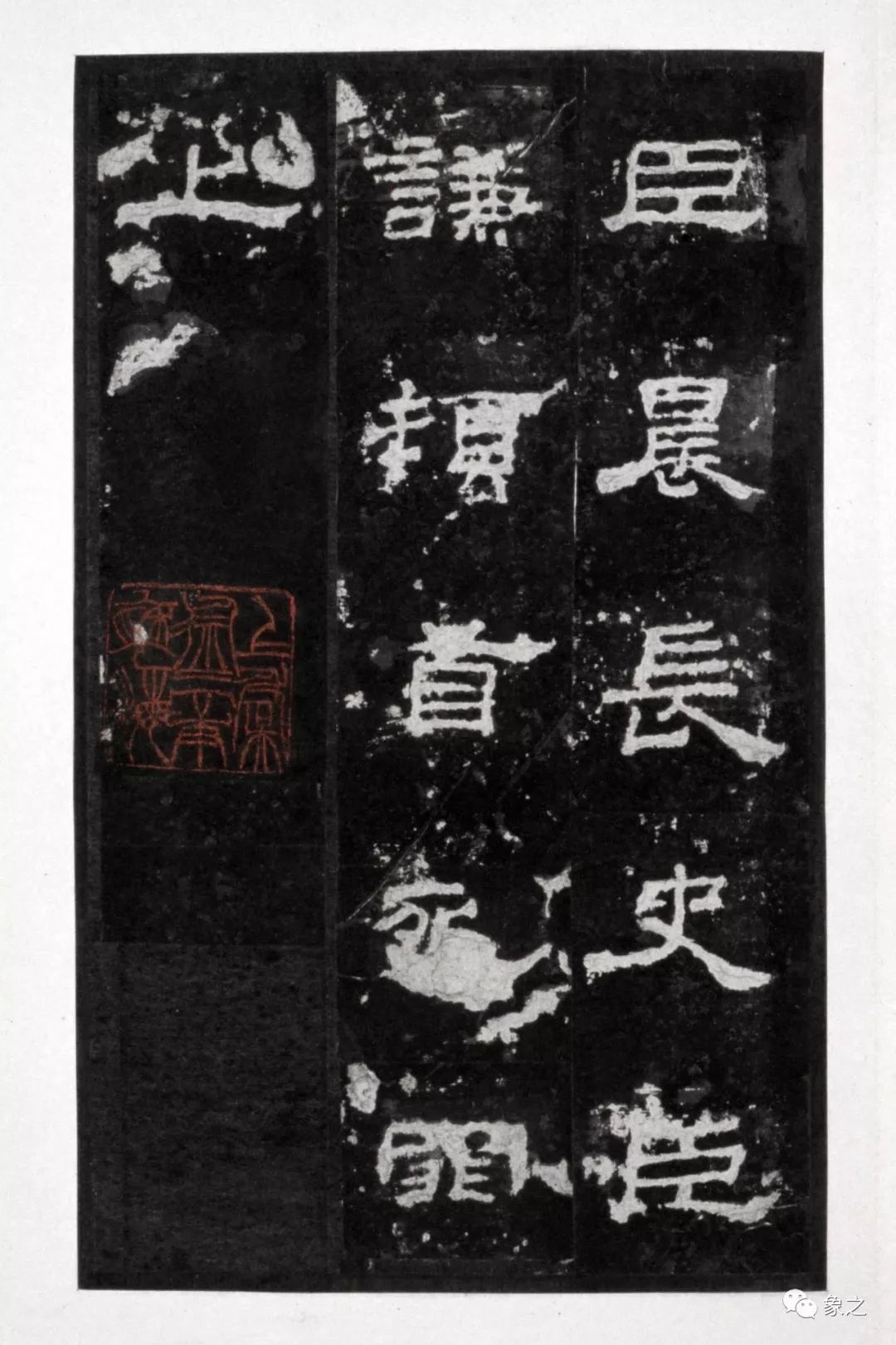

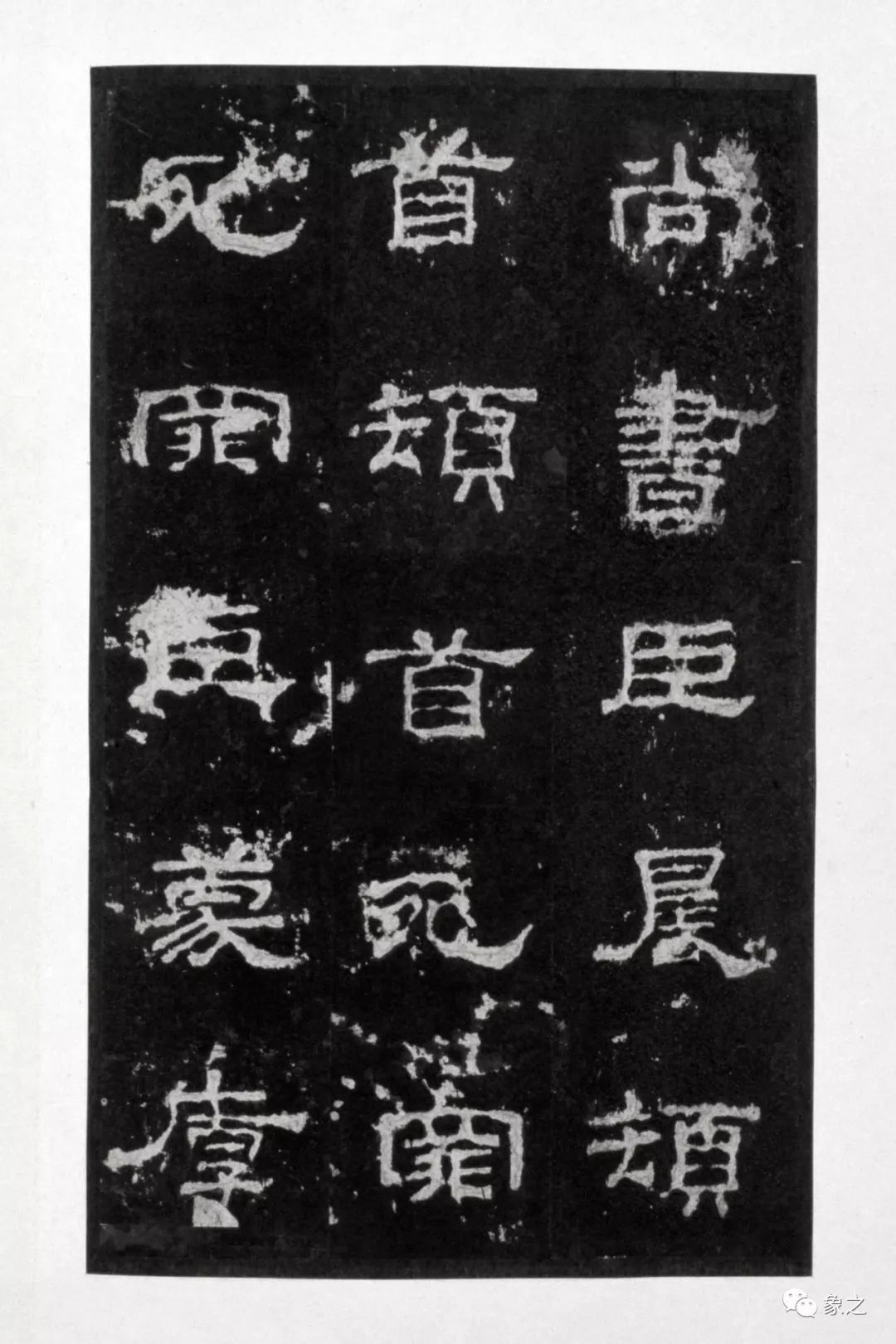

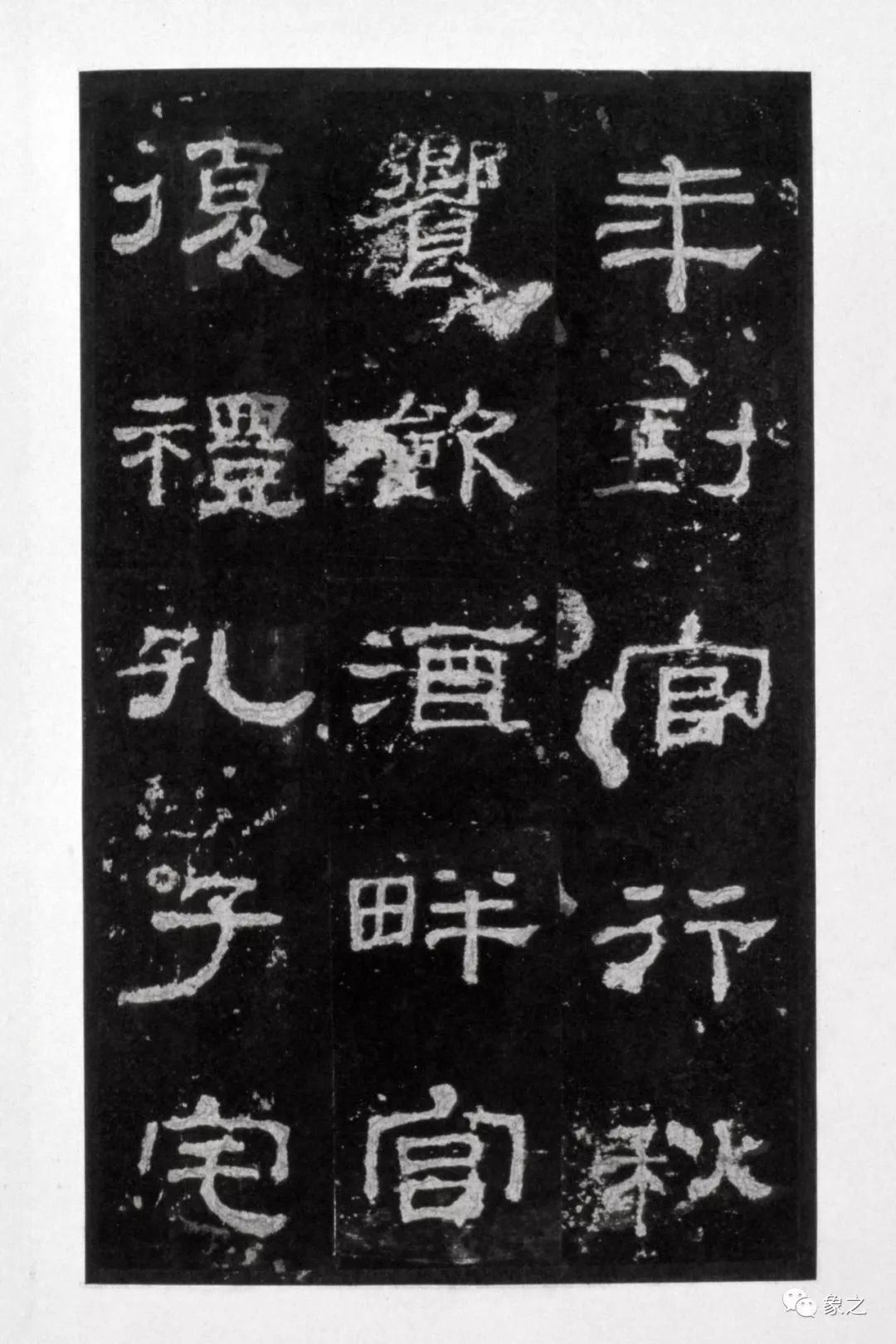

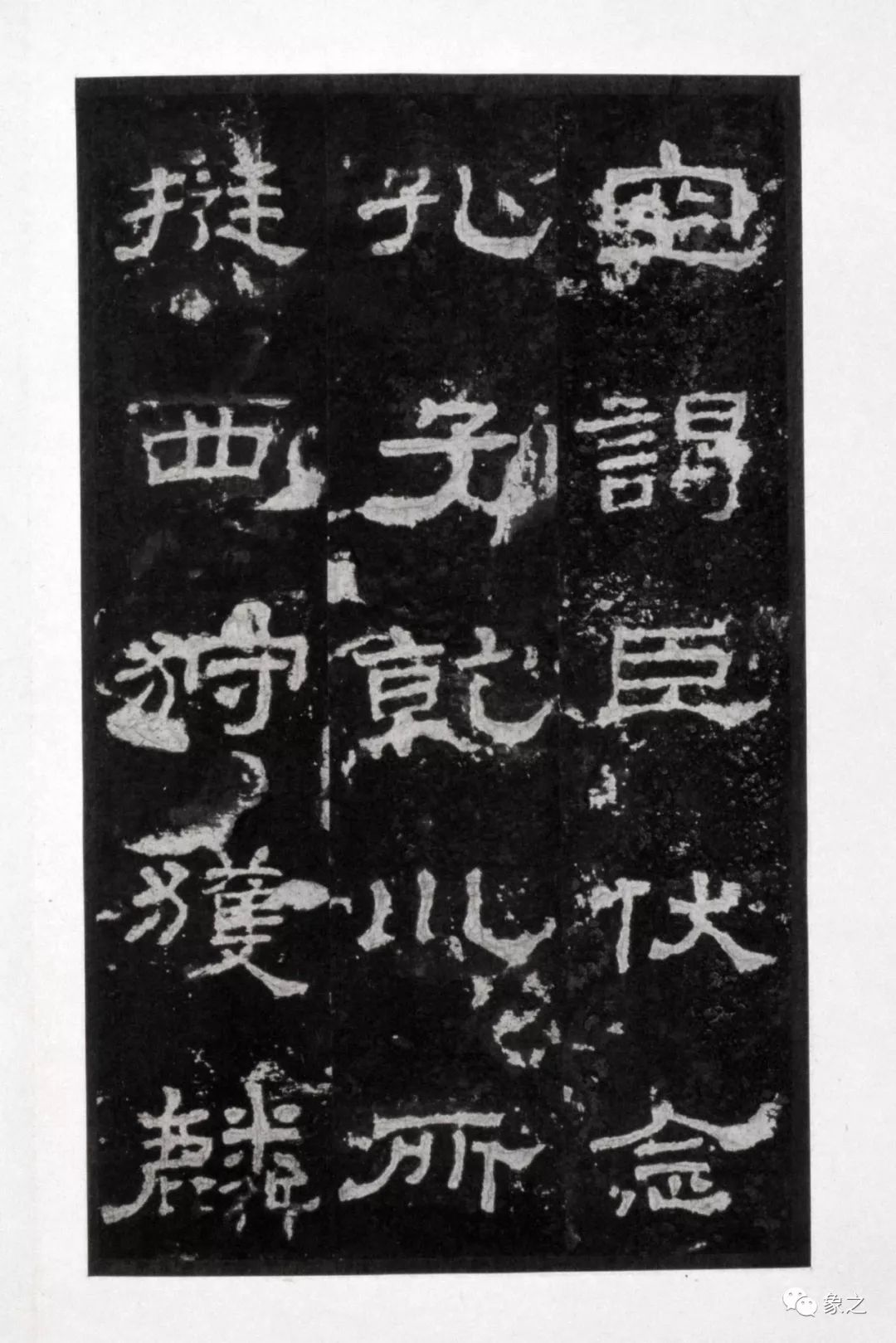

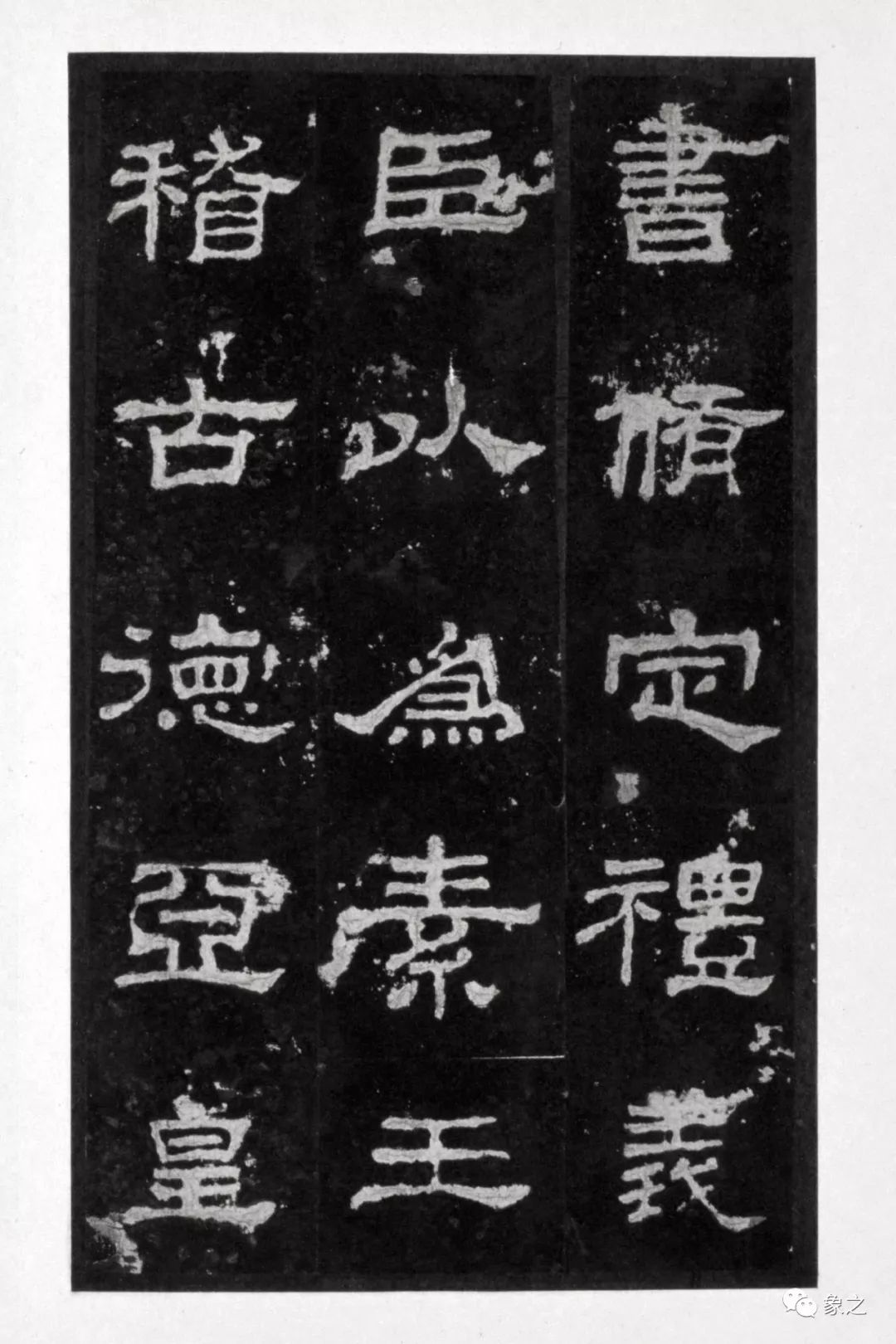

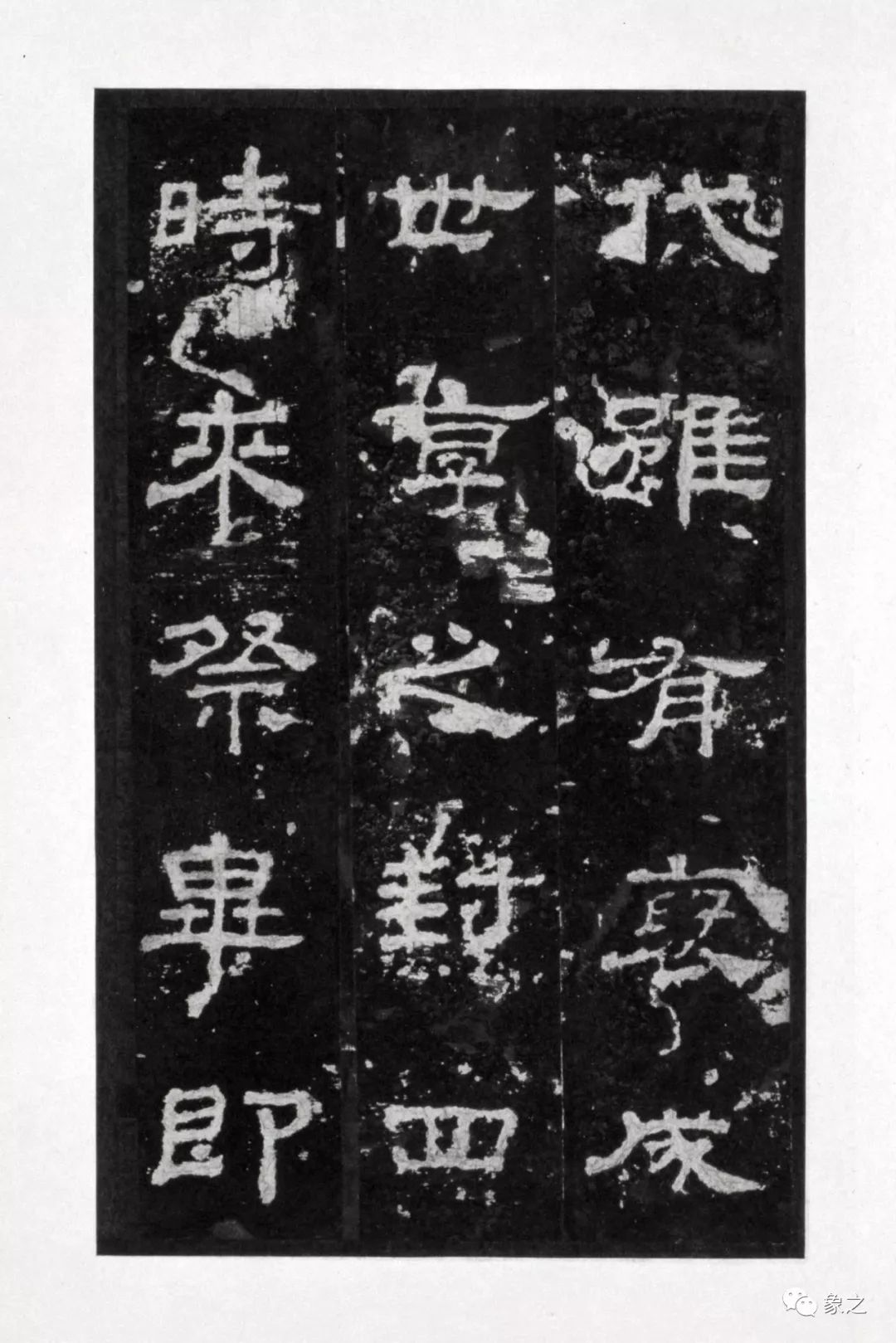

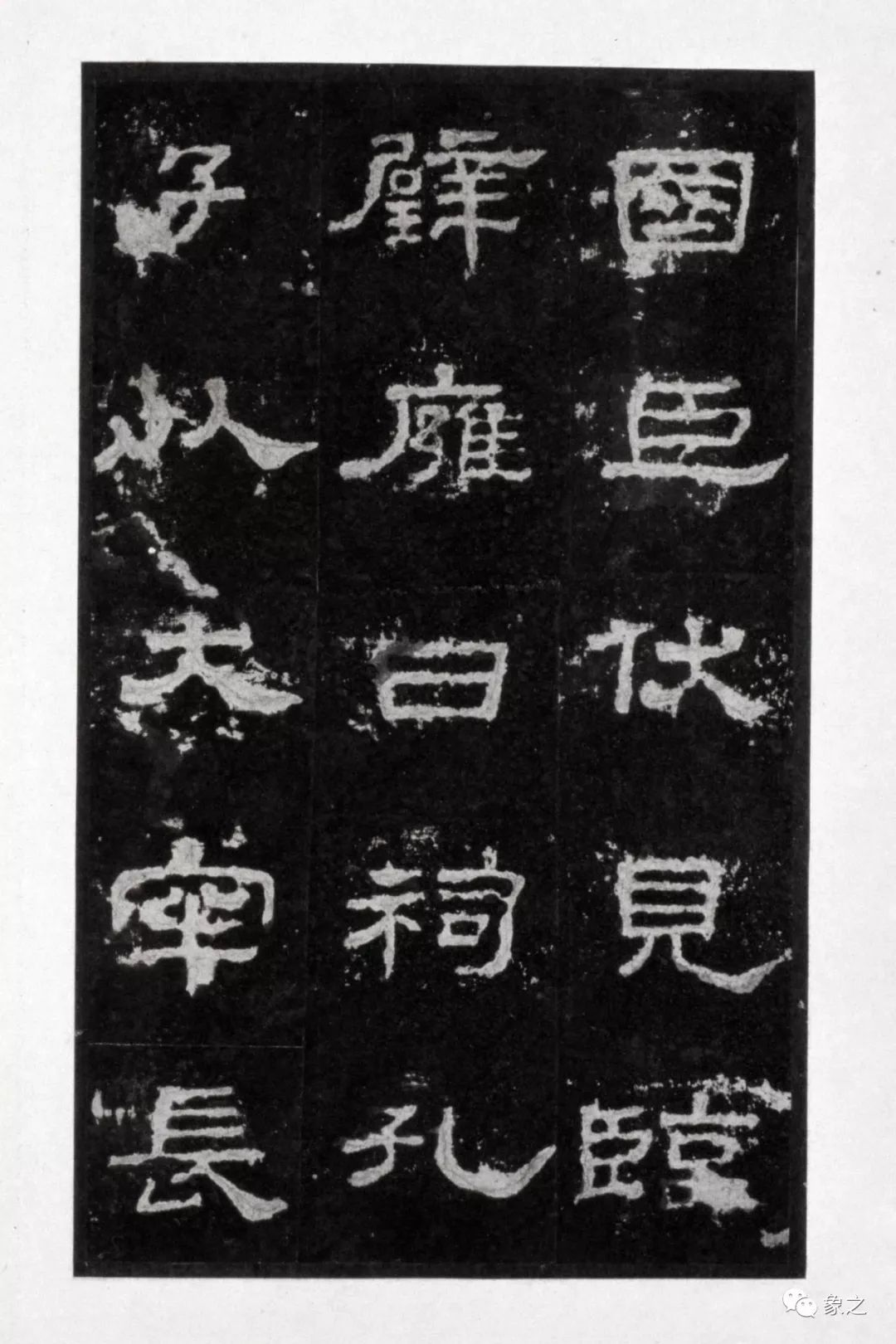

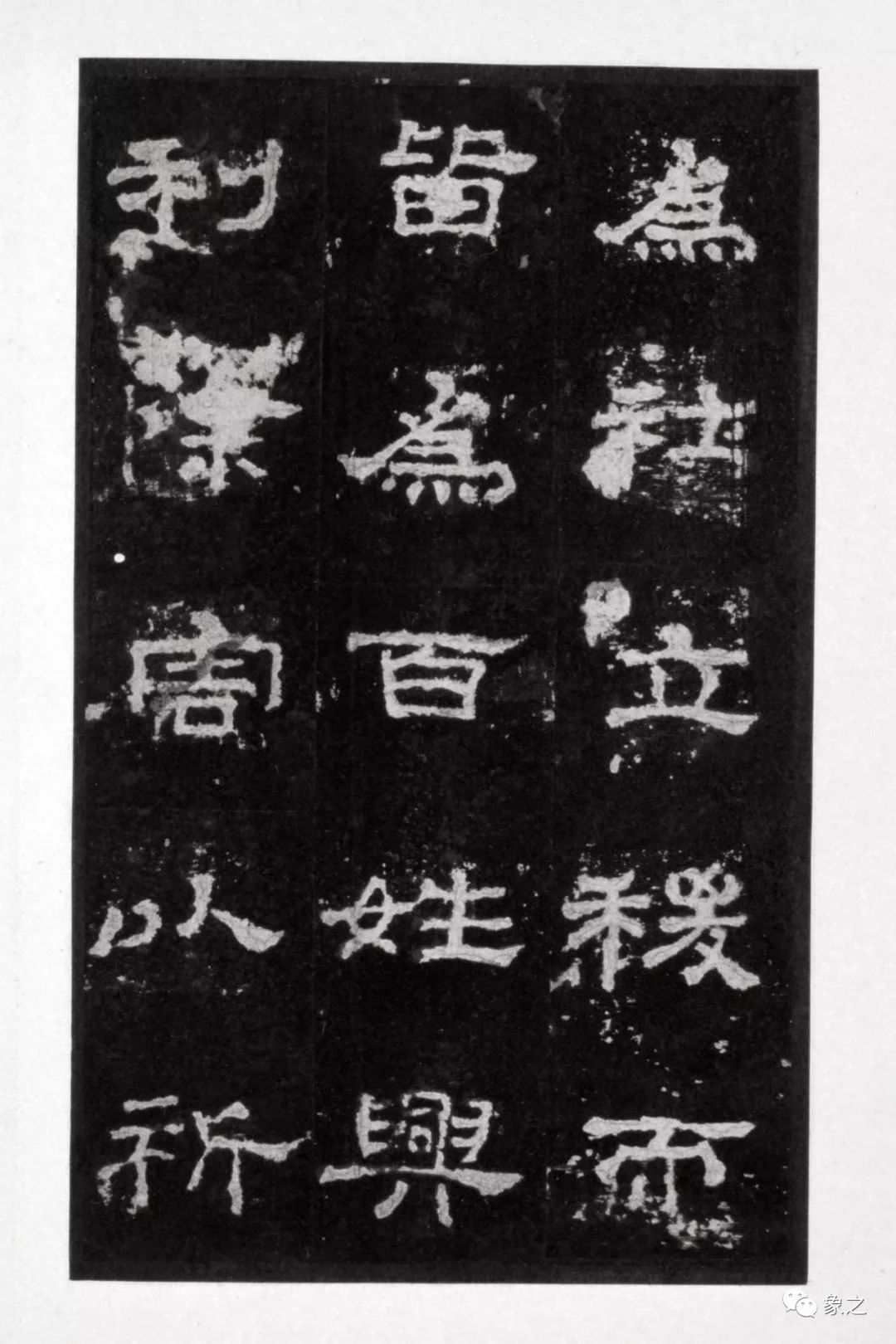

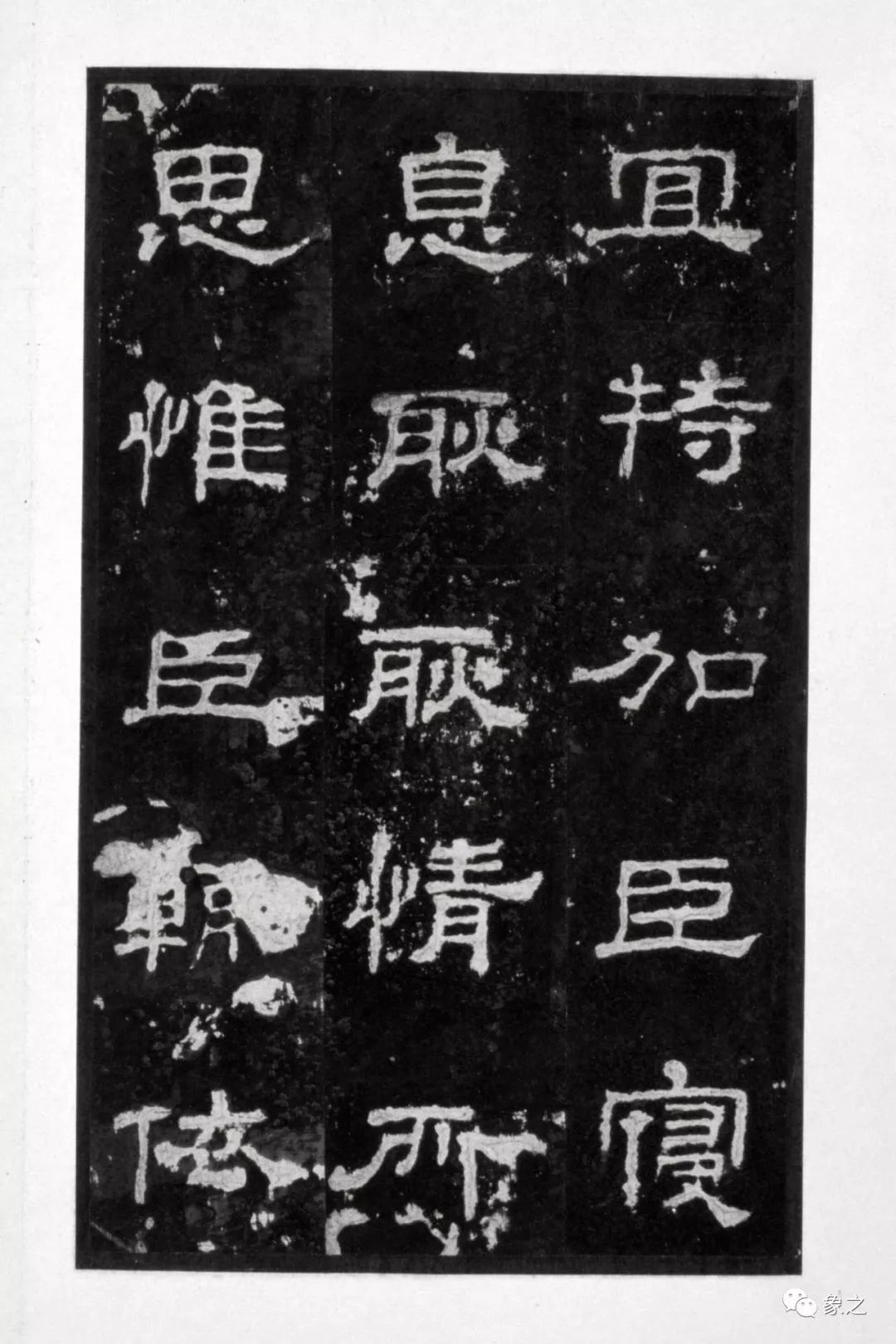

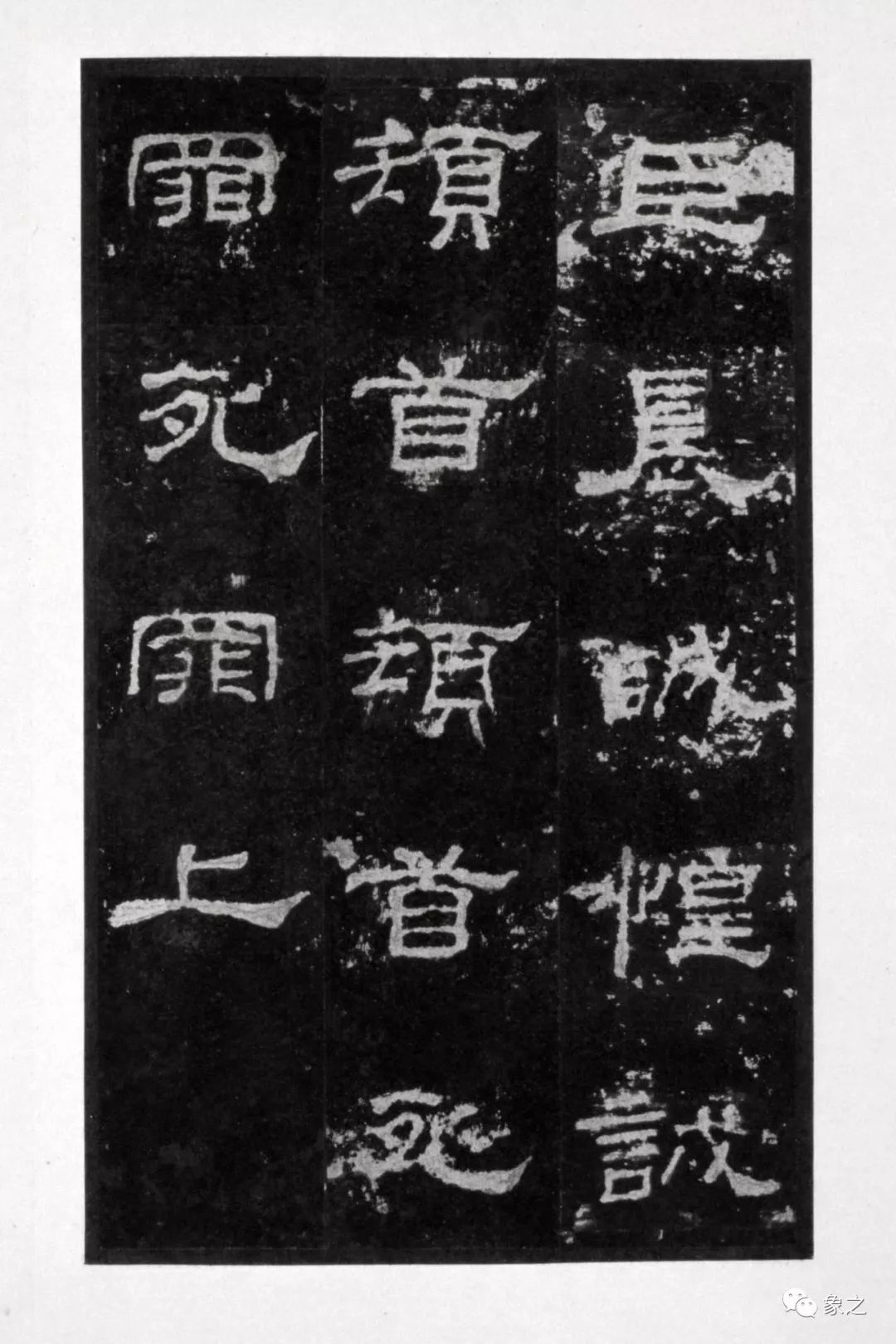

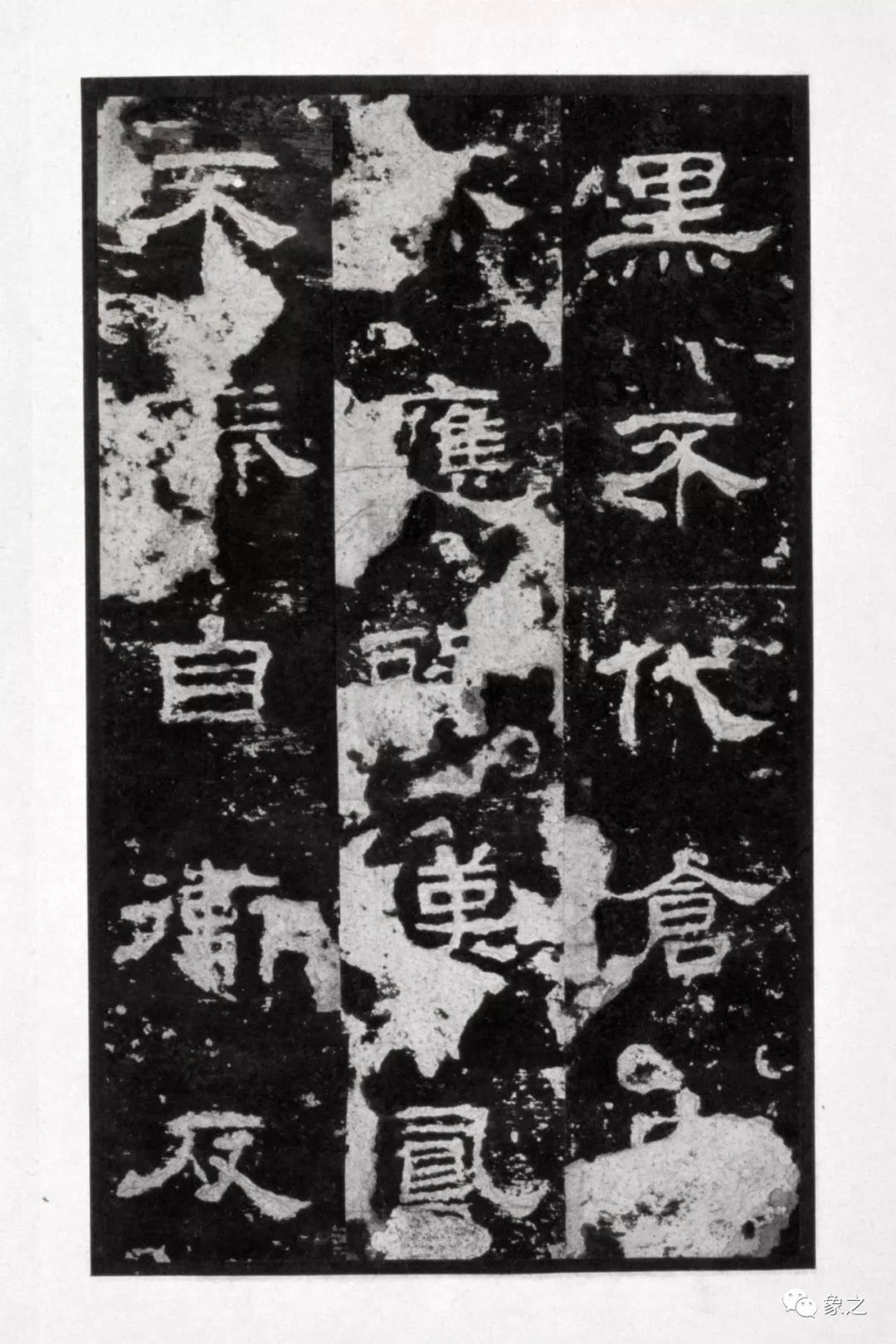

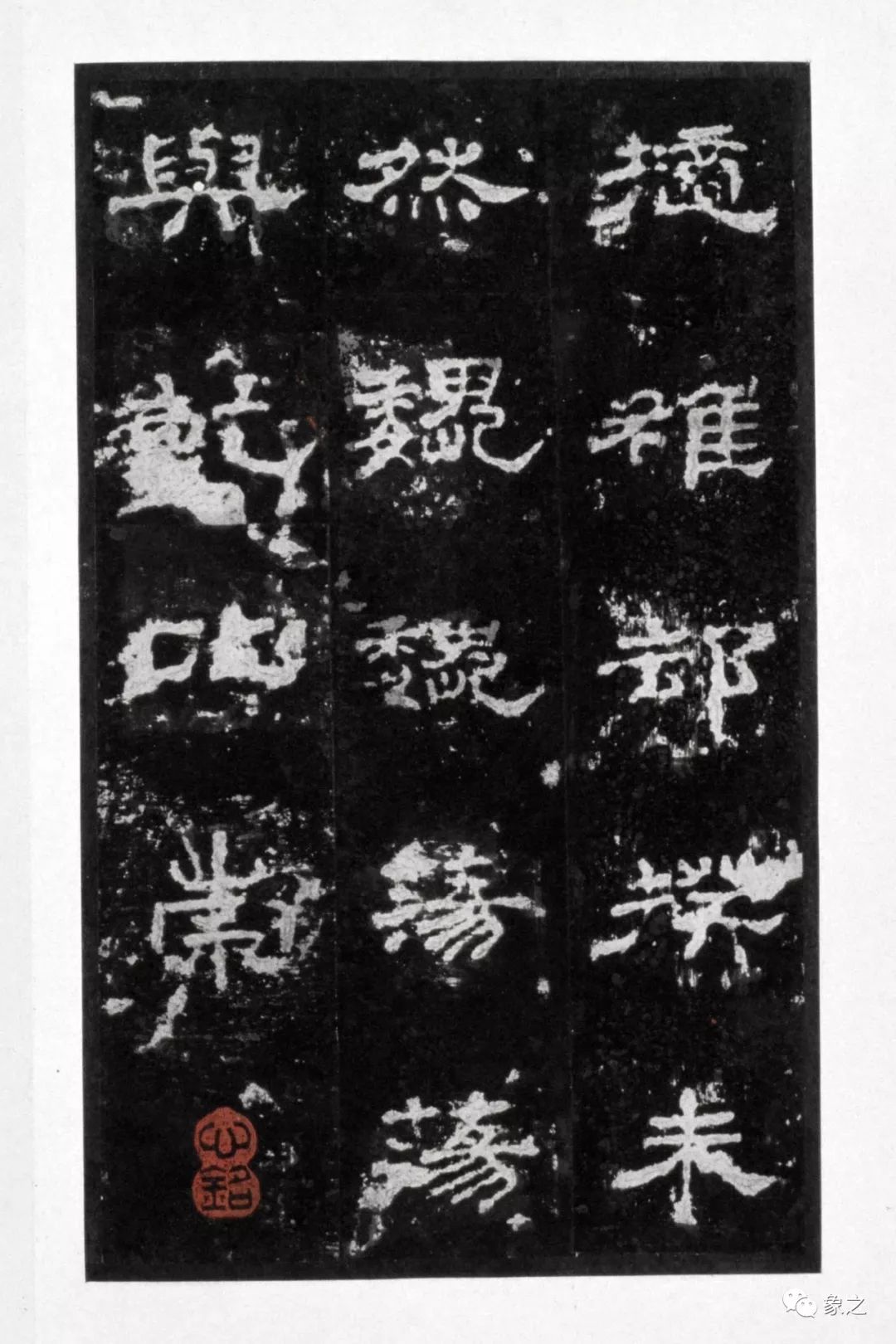

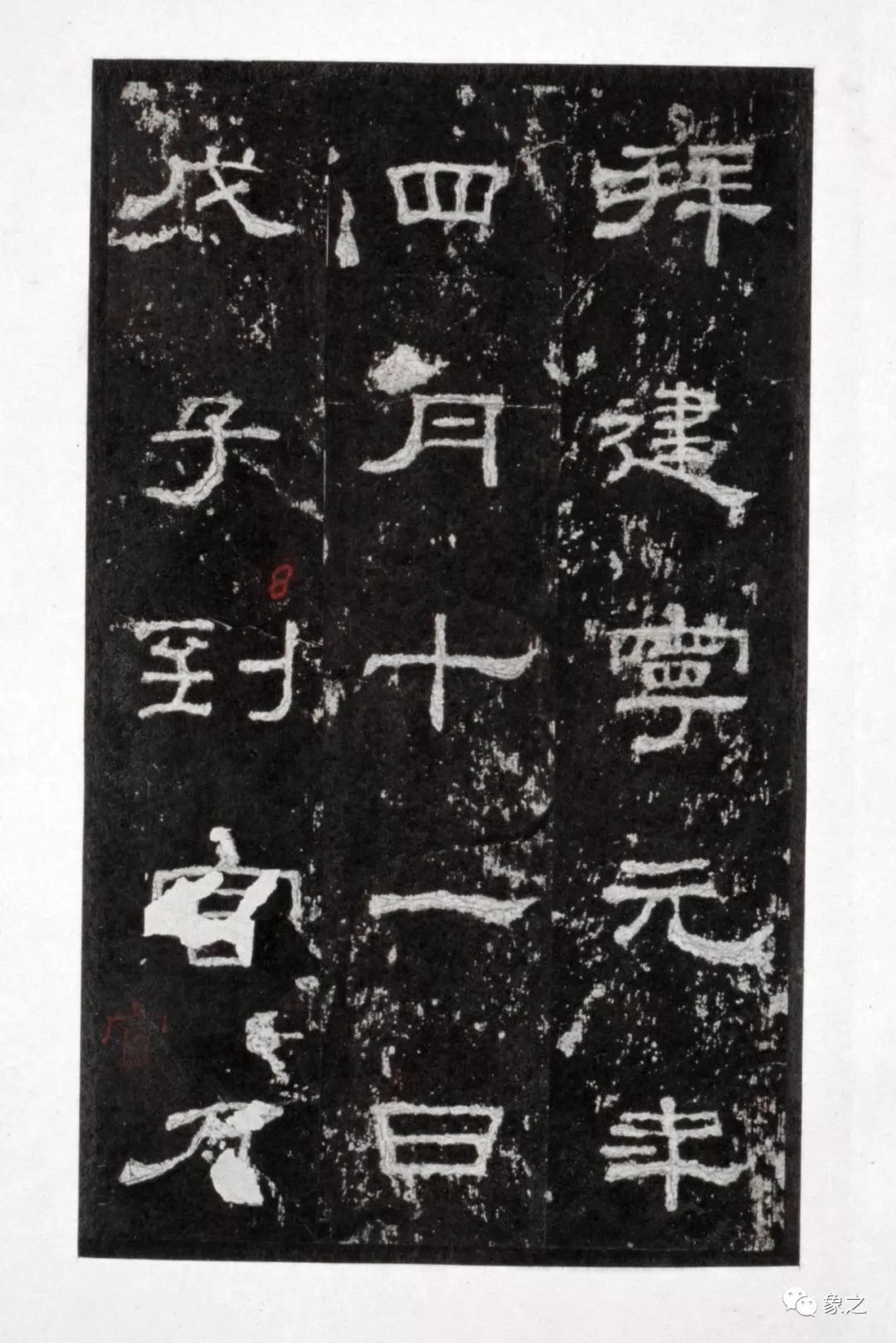

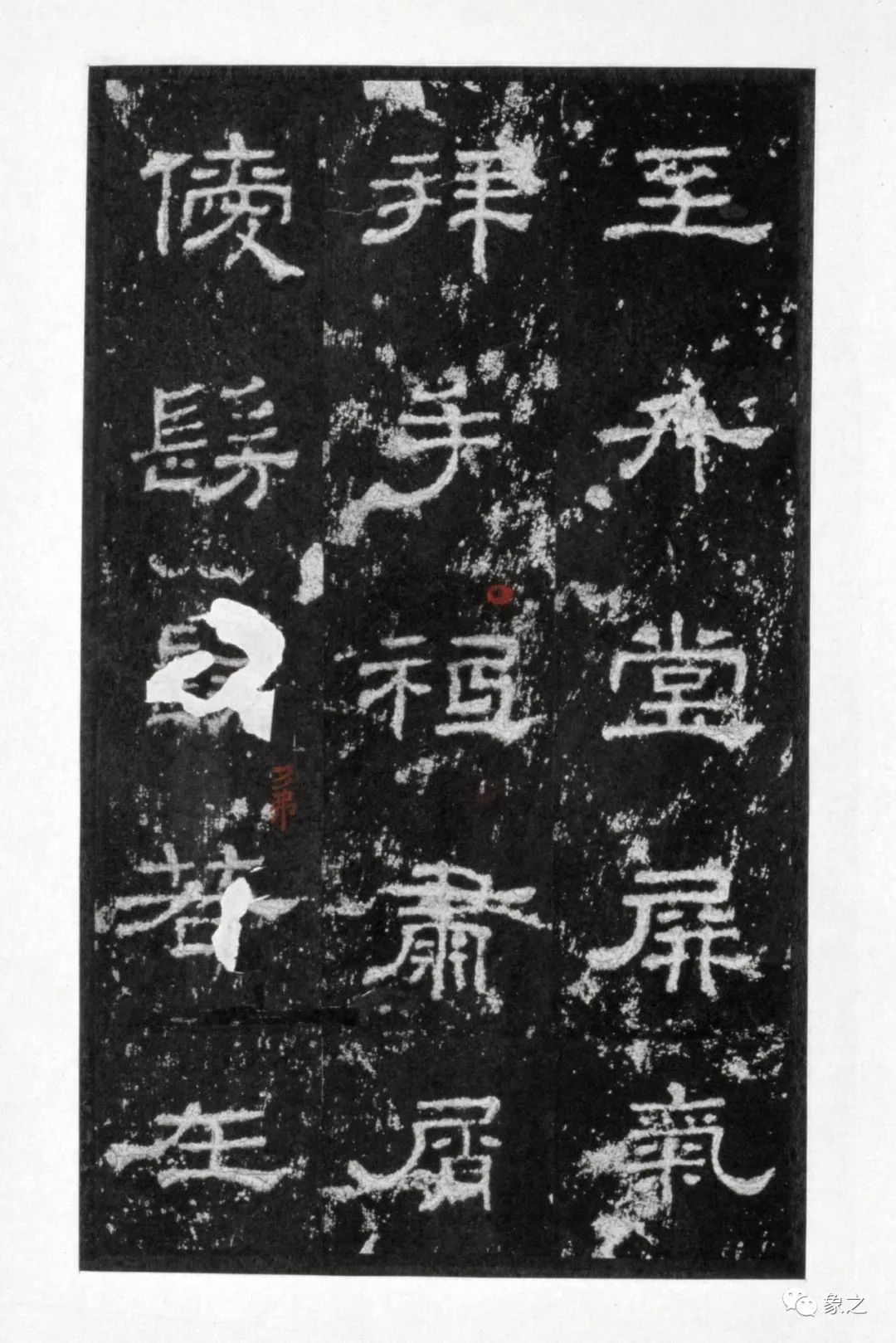

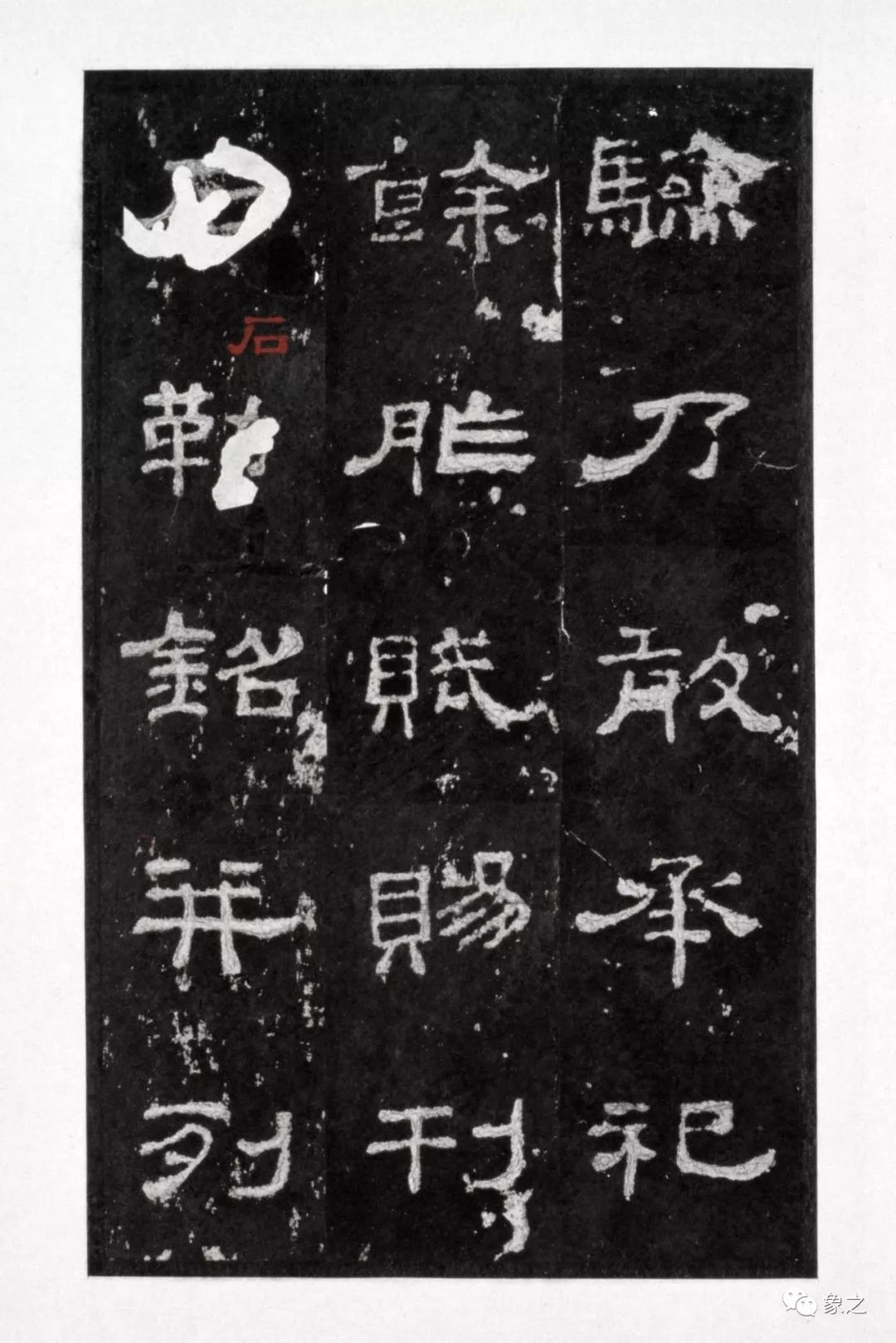

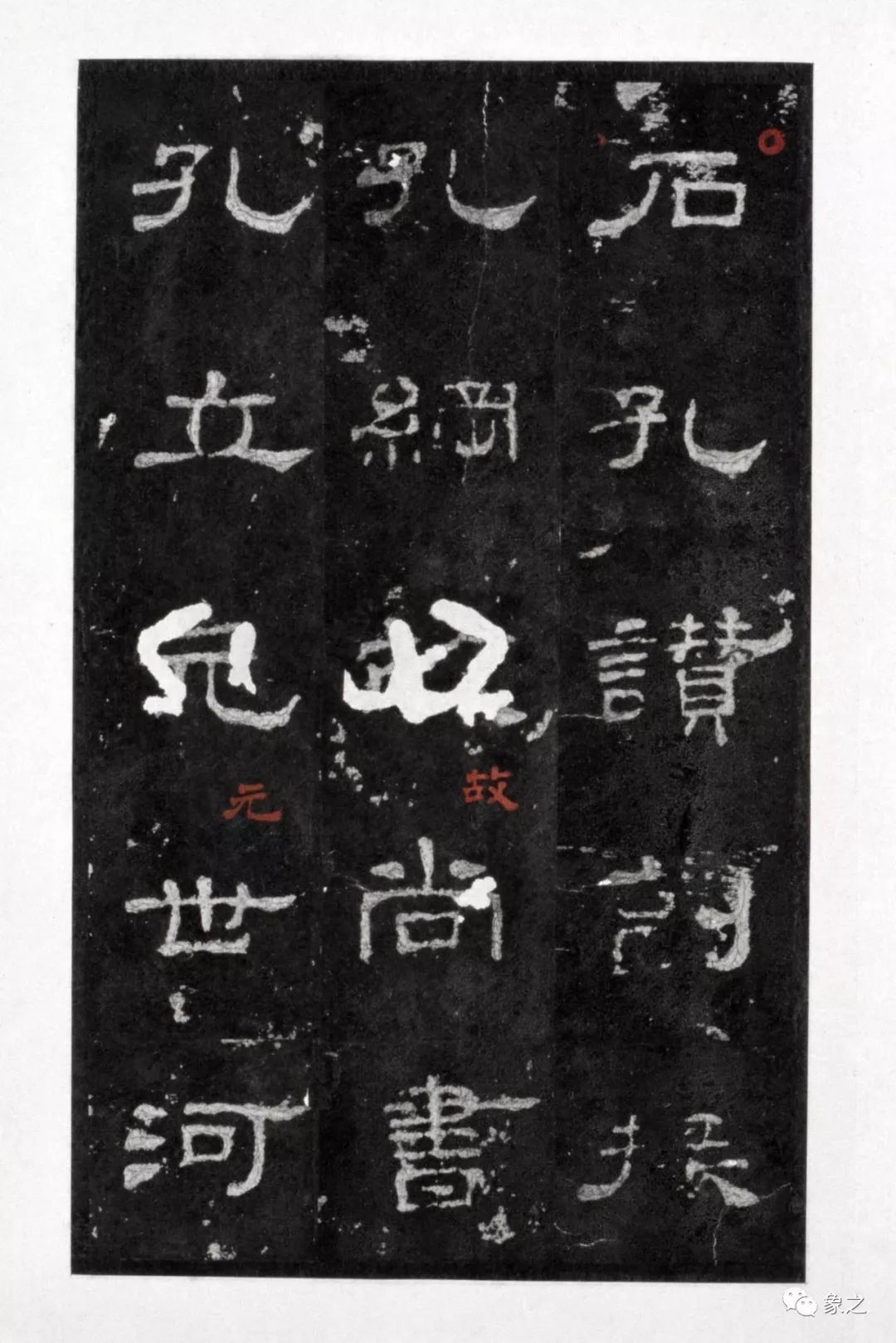

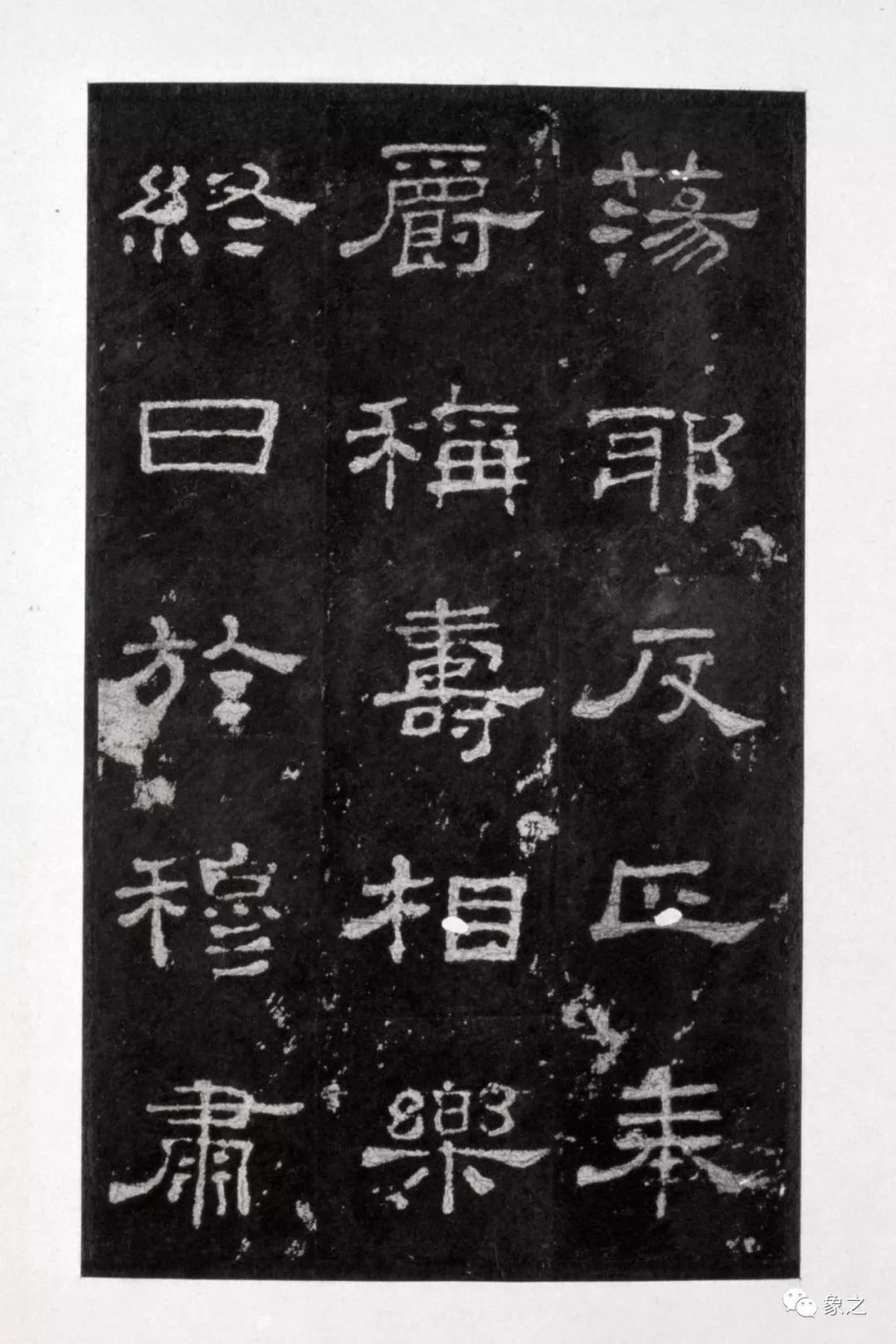

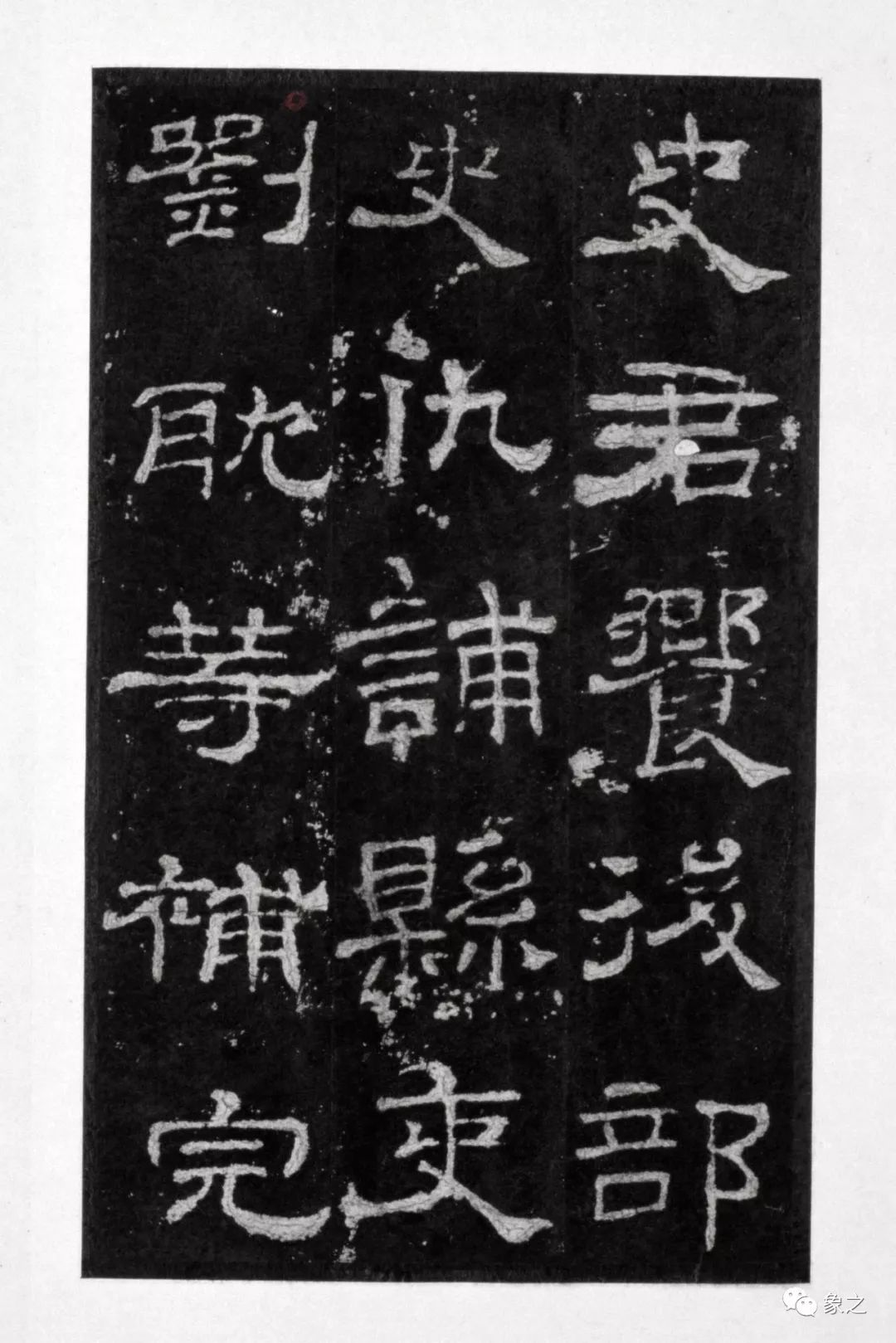

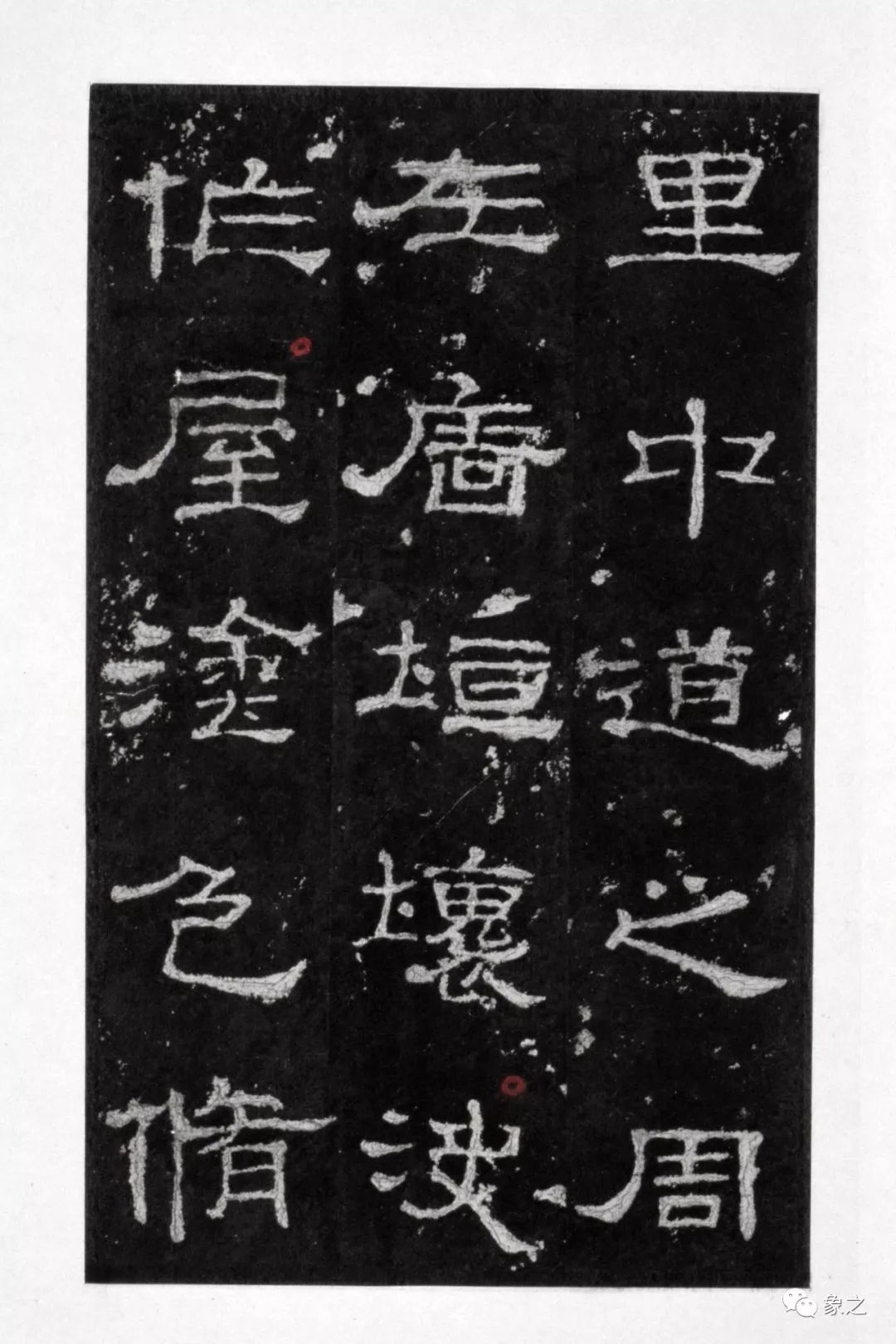

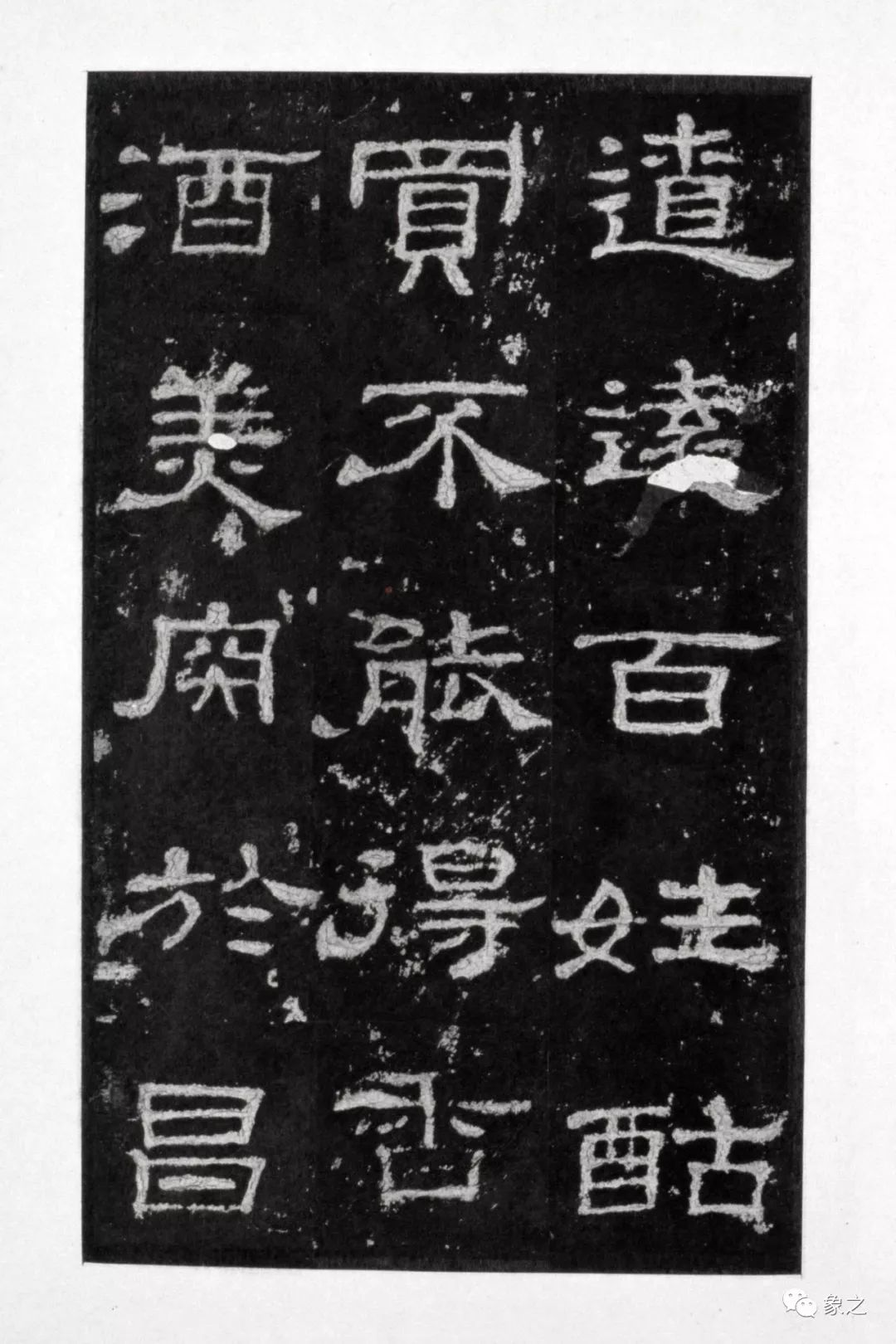

碑陰稱為《史晨后碑》,又稱《魯相史晨饗孔廟碑》或《史晨謁孔廟后碑》,刻于東漢建寧元年(公元168年)四月,碑文正文計十四行,行三十六字。記載了史晨以個人俸錢拜謁孔子,并率眾九百余人饗禮孔廟、祭祀孔子的盛況以及修繕孔廟,修通大溝、立市、種梓等一系列活動的事績。正文后刻有武則天大周天授二年馬元貞等人題跋四行。

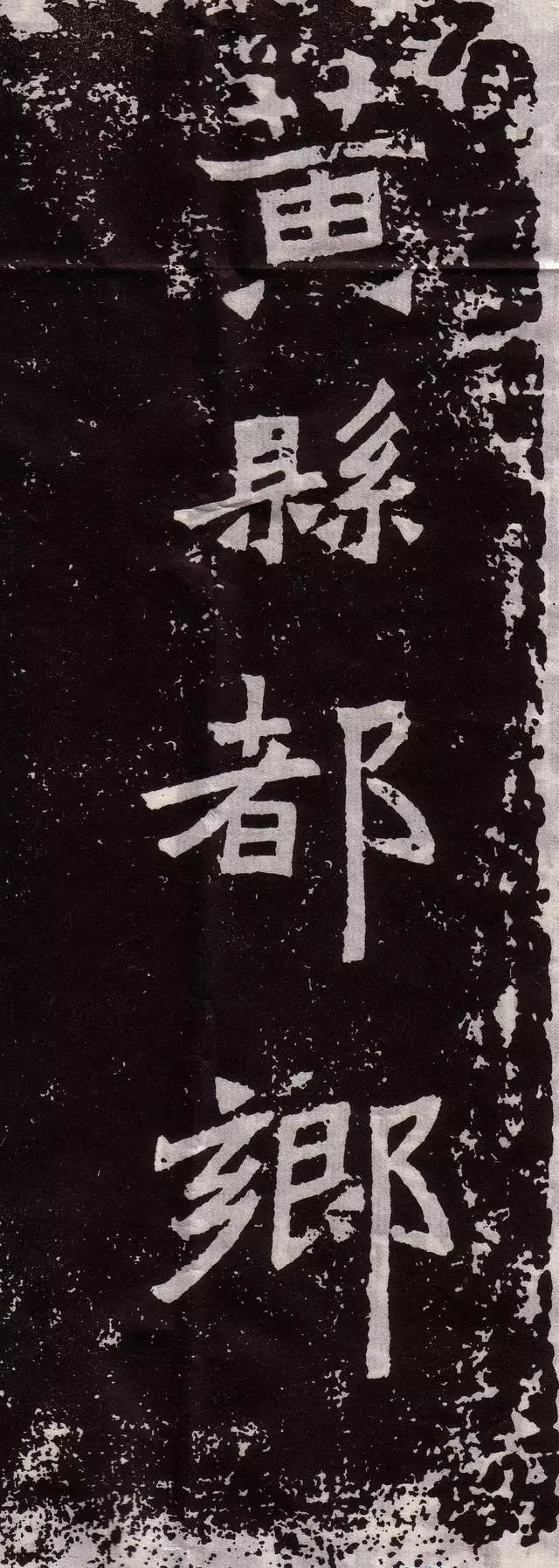

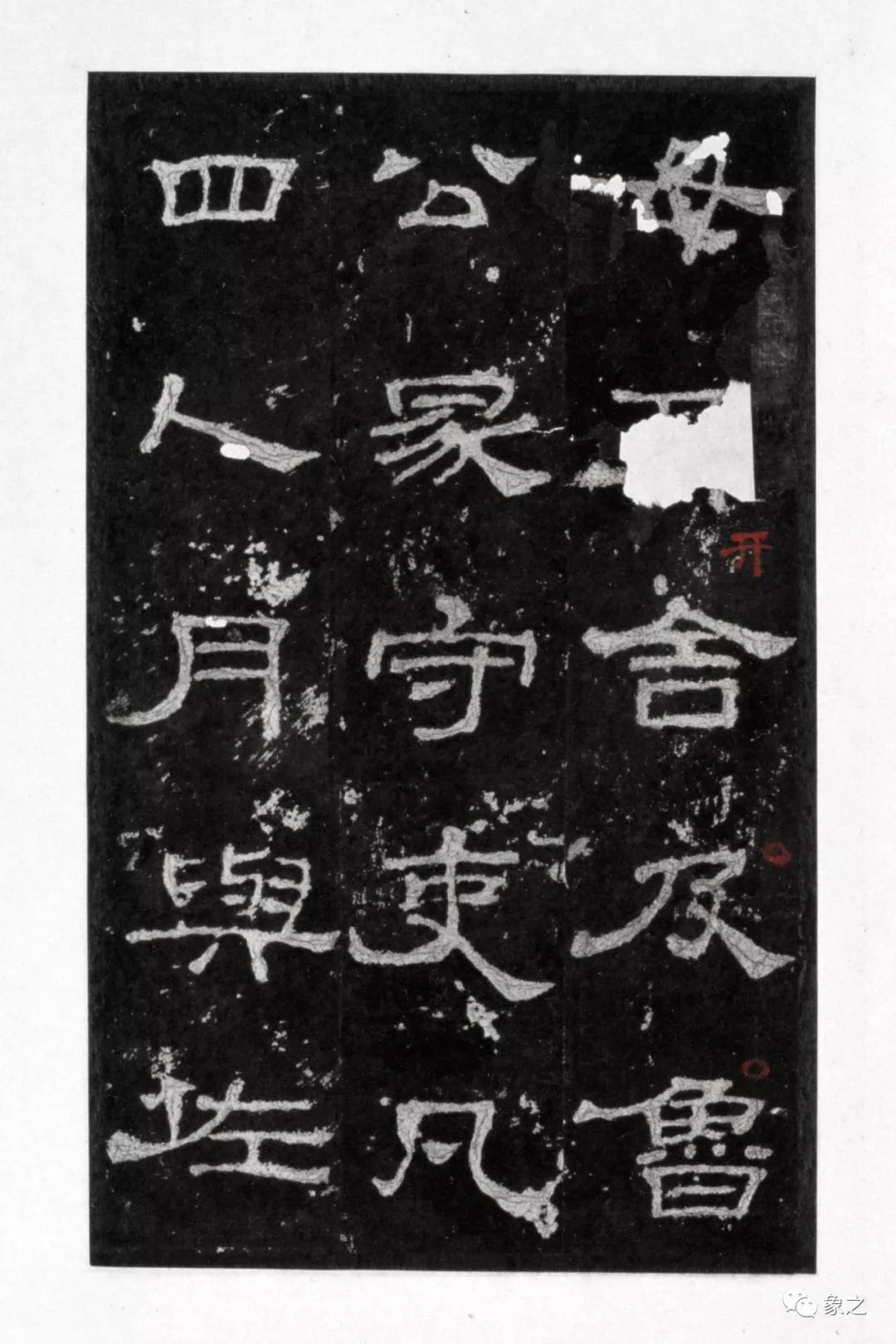

史晨后碑

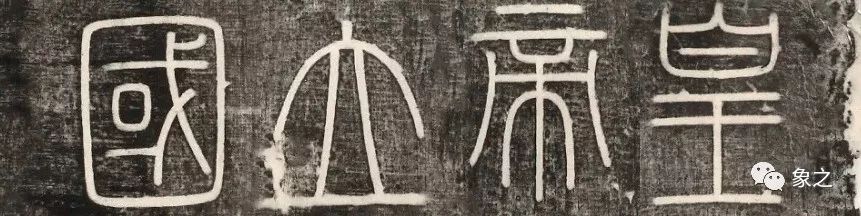

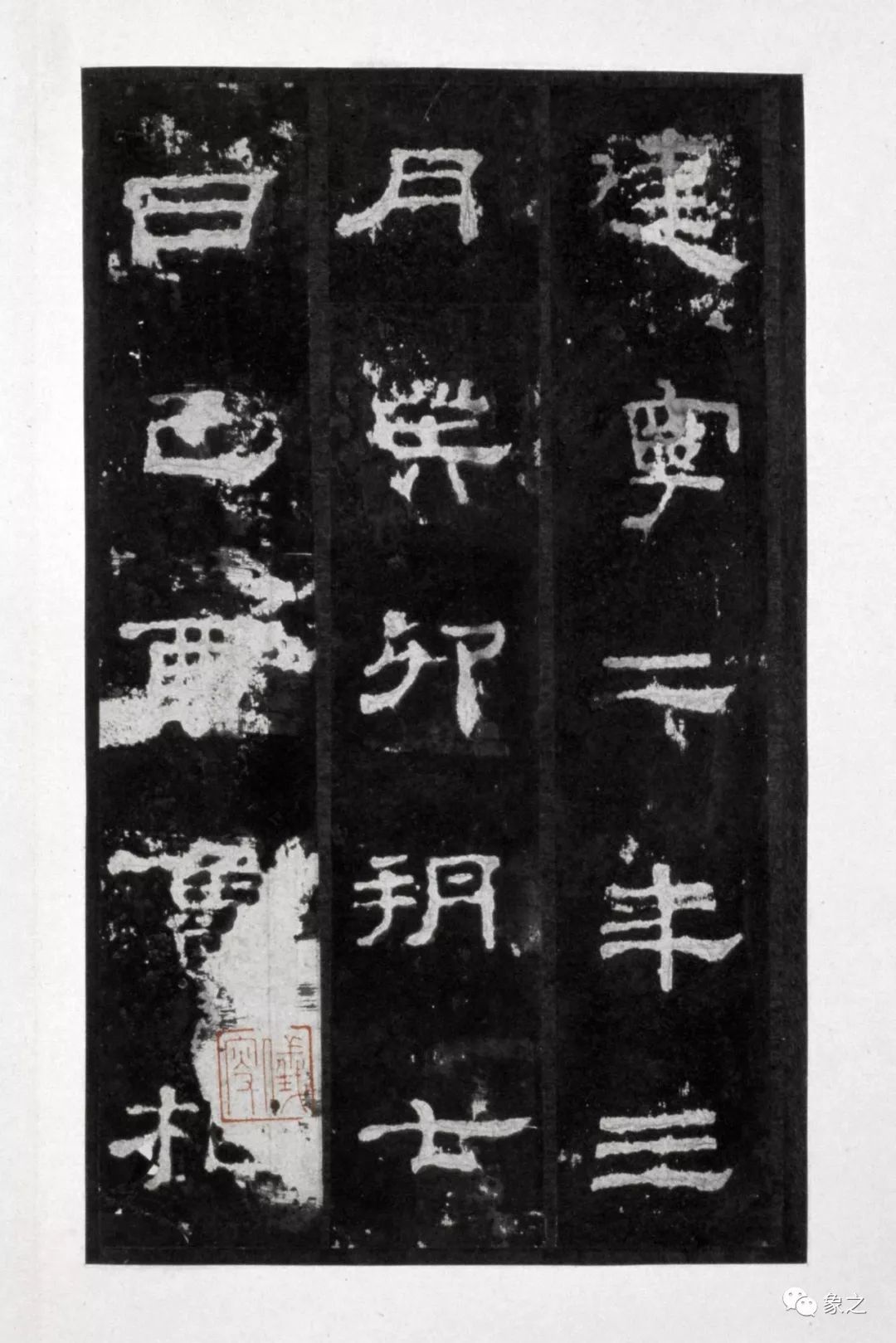

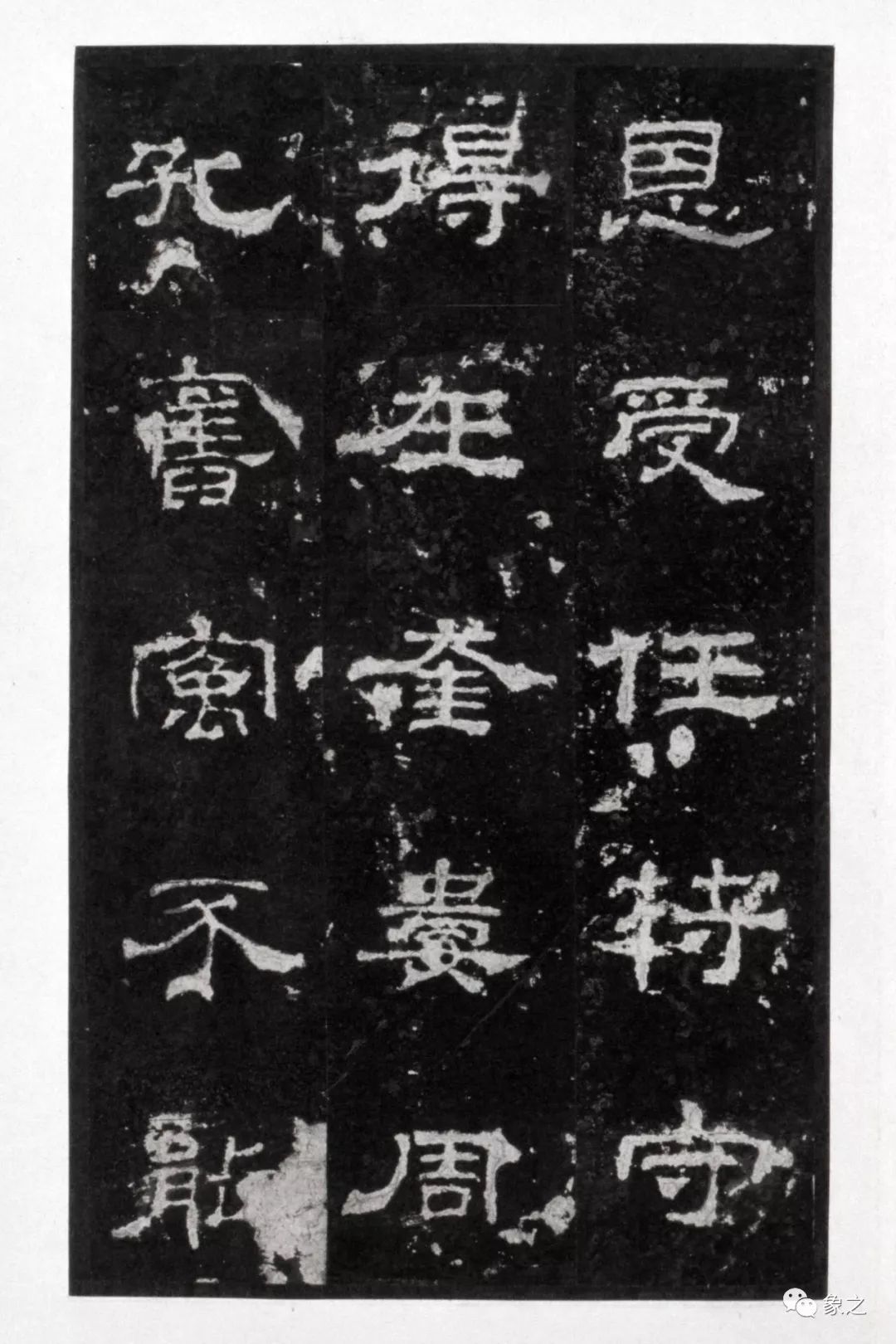

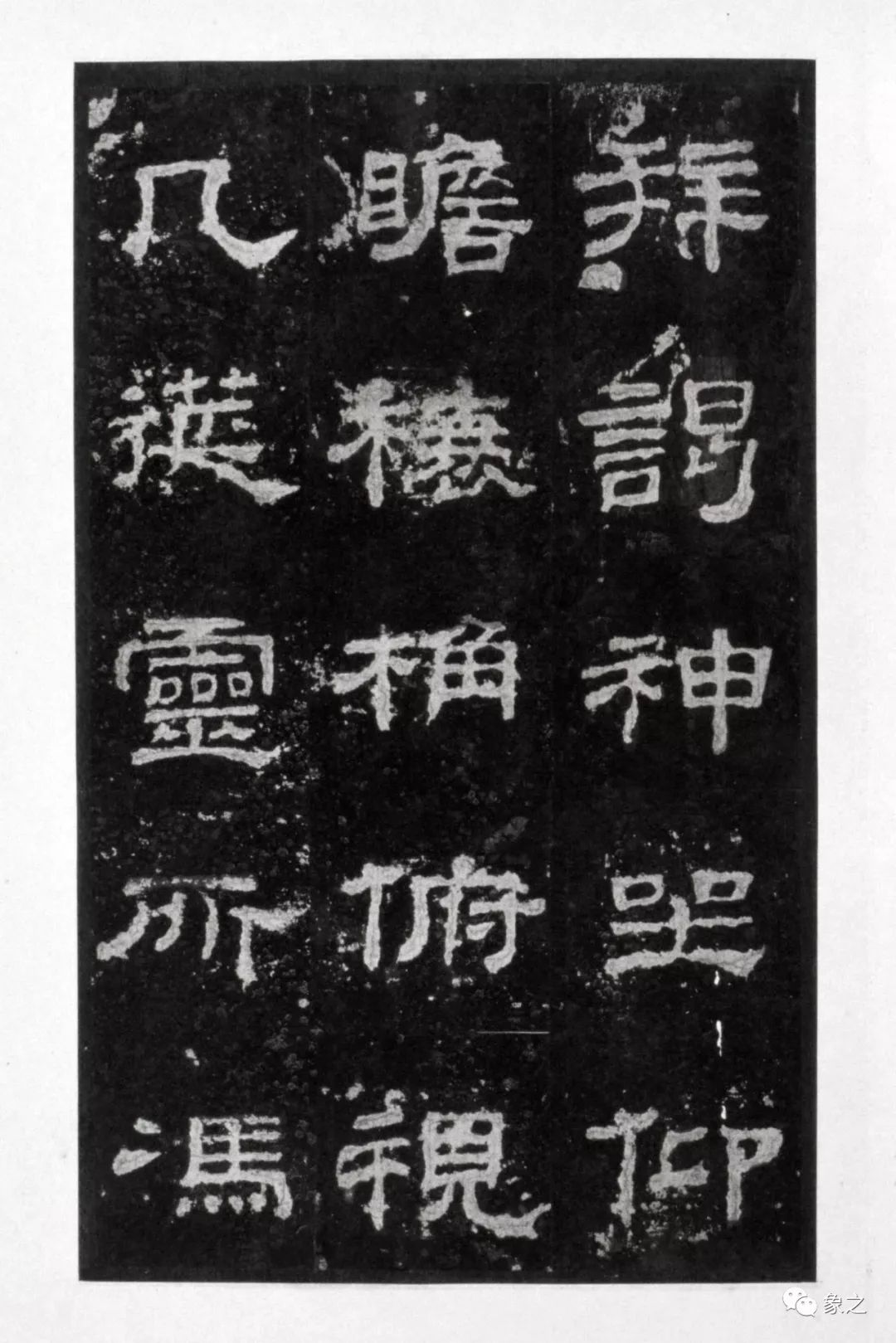

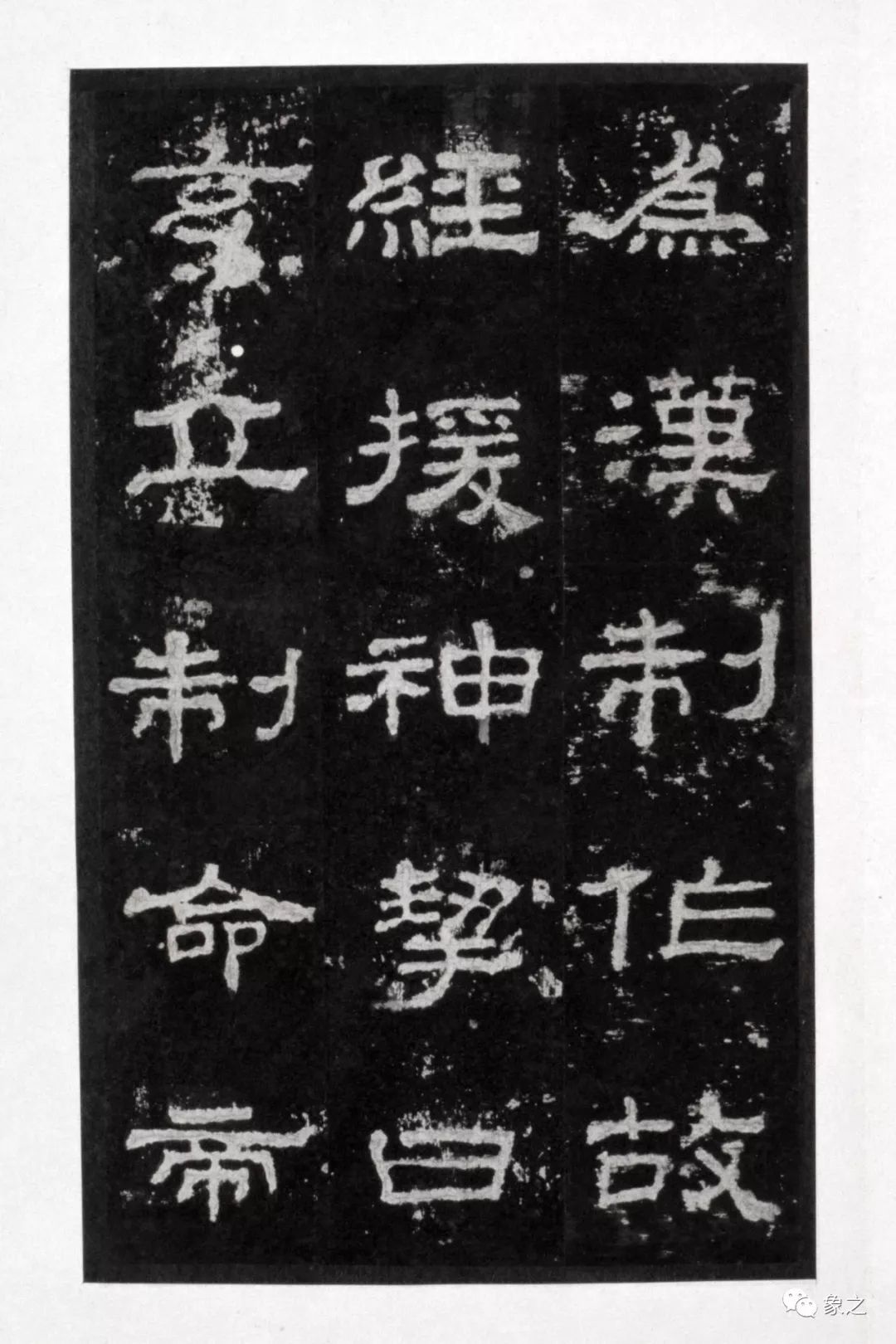

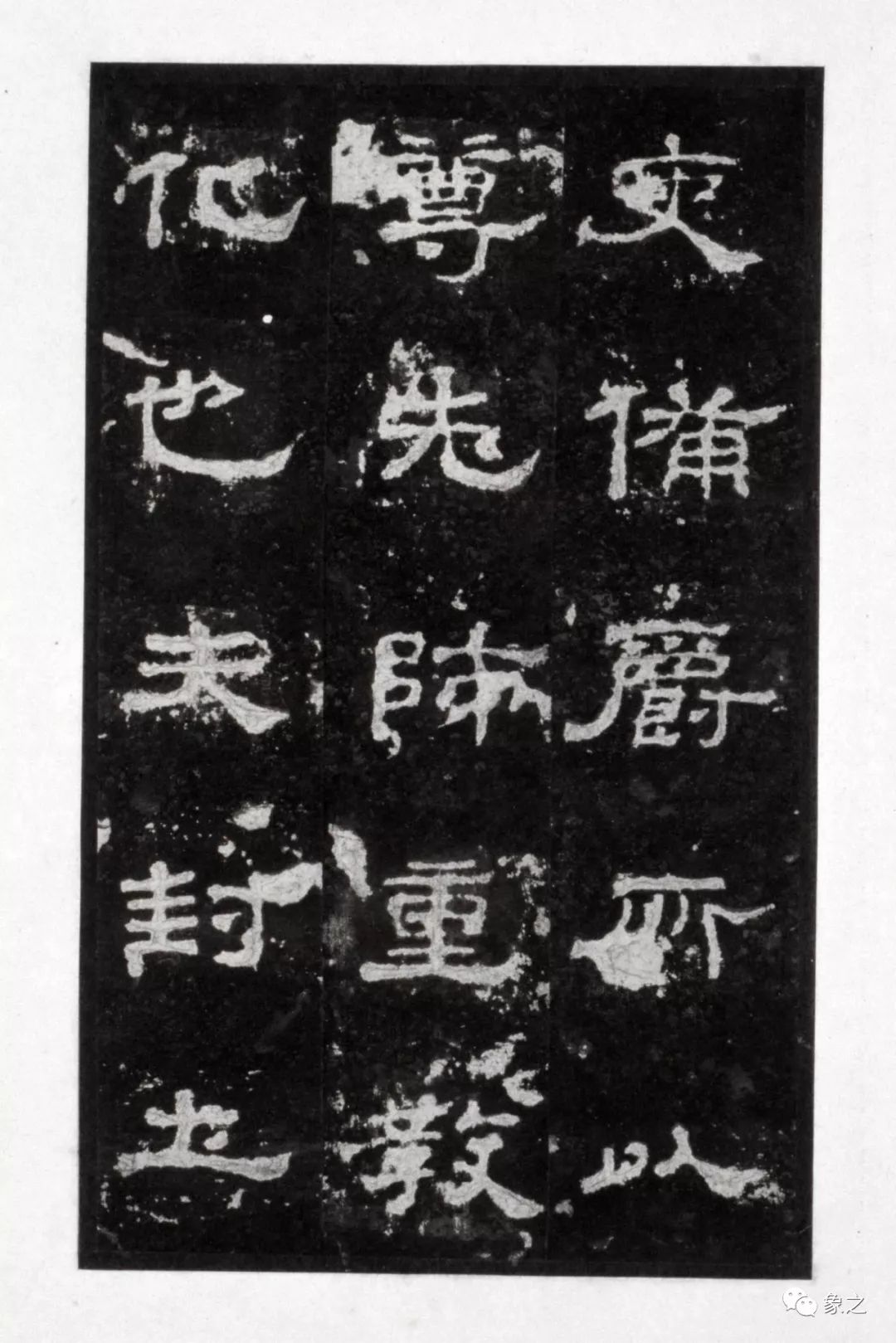

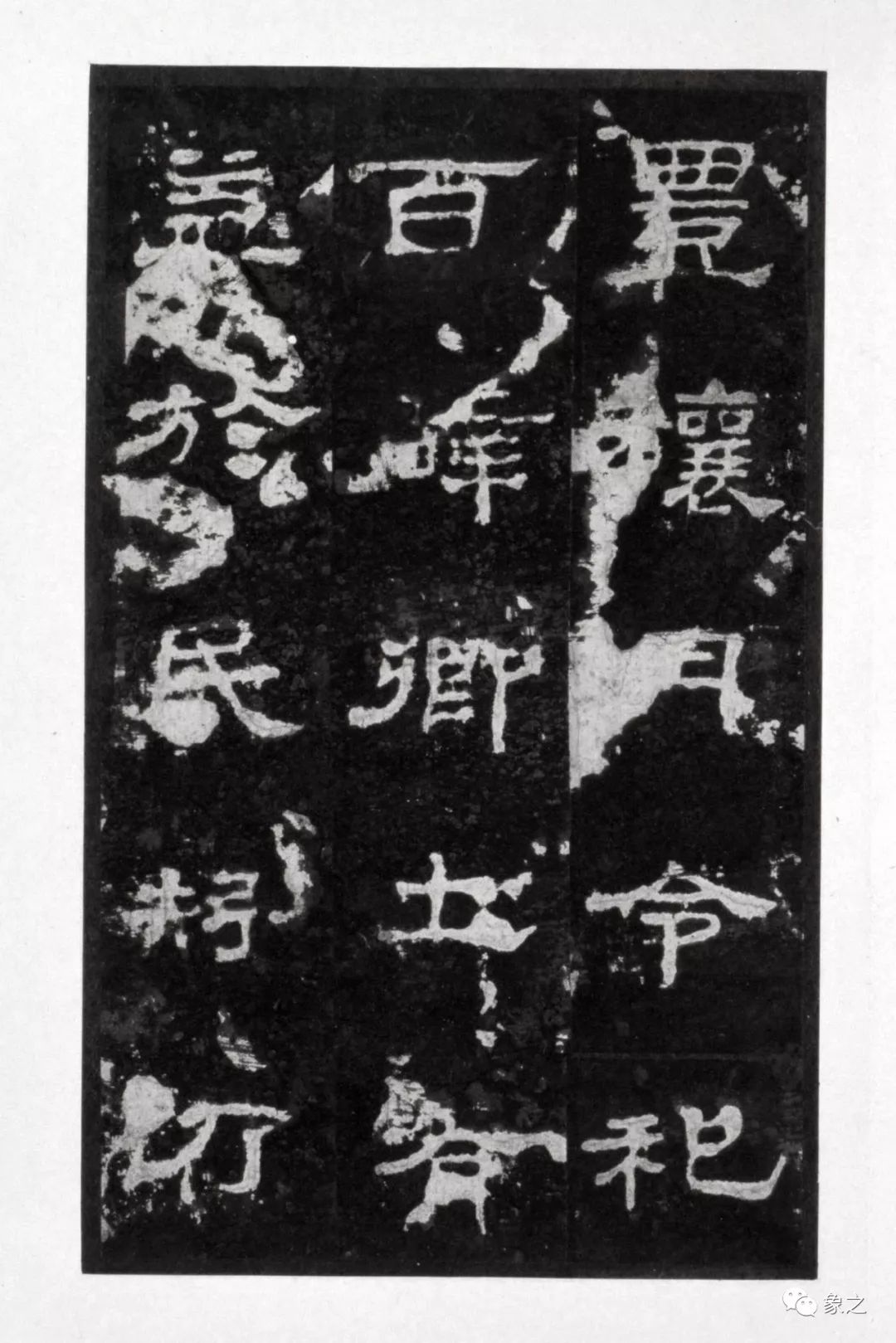

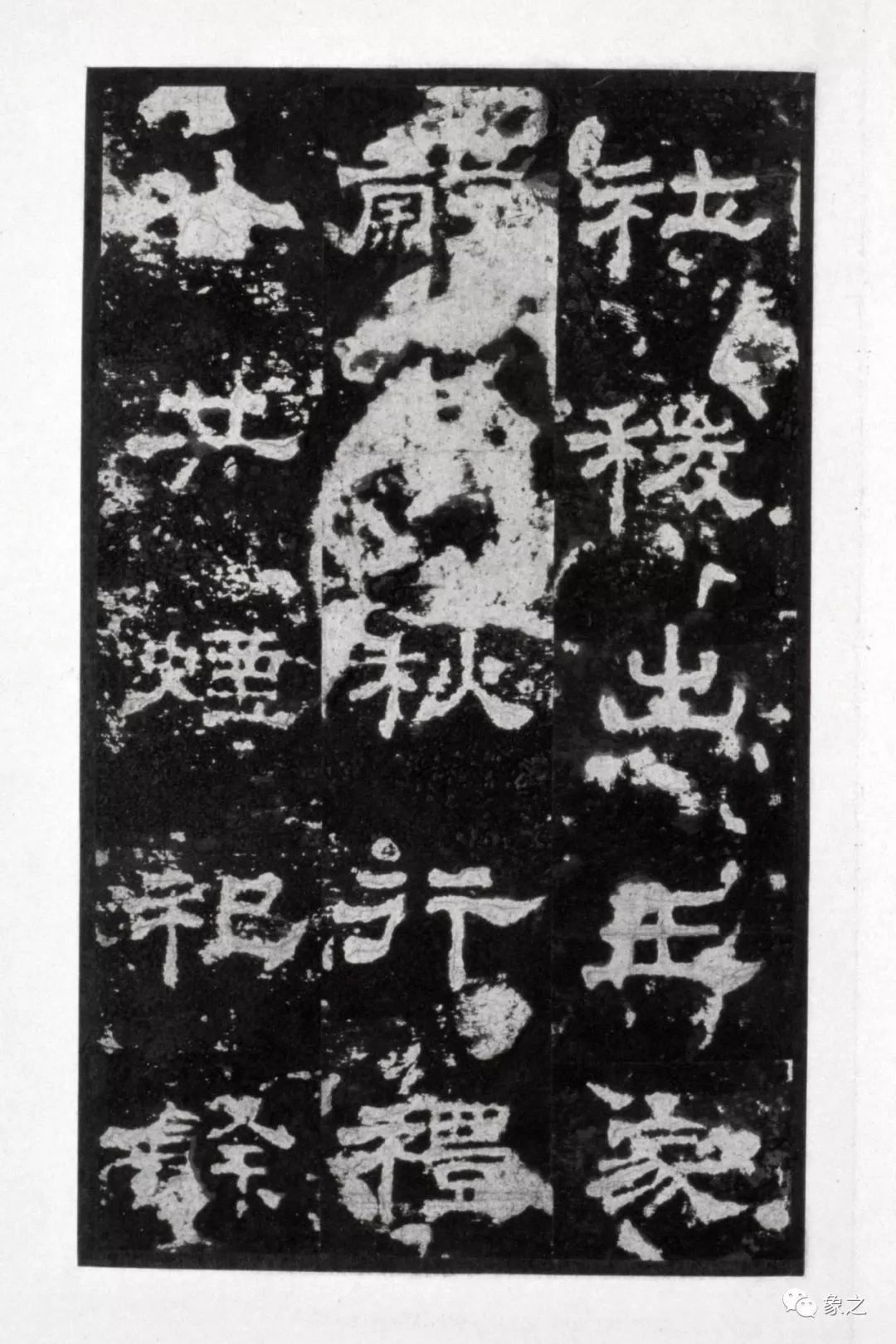

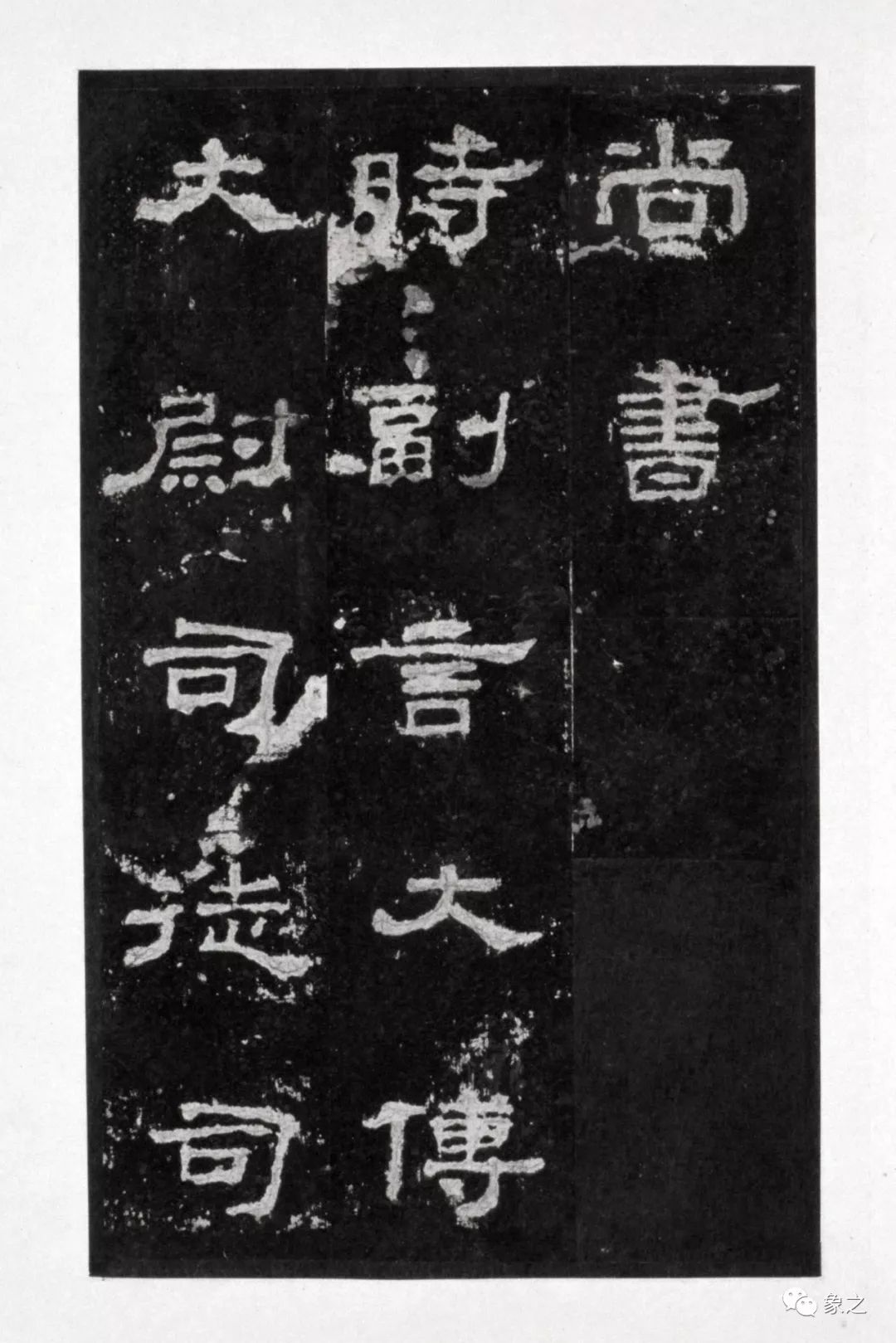

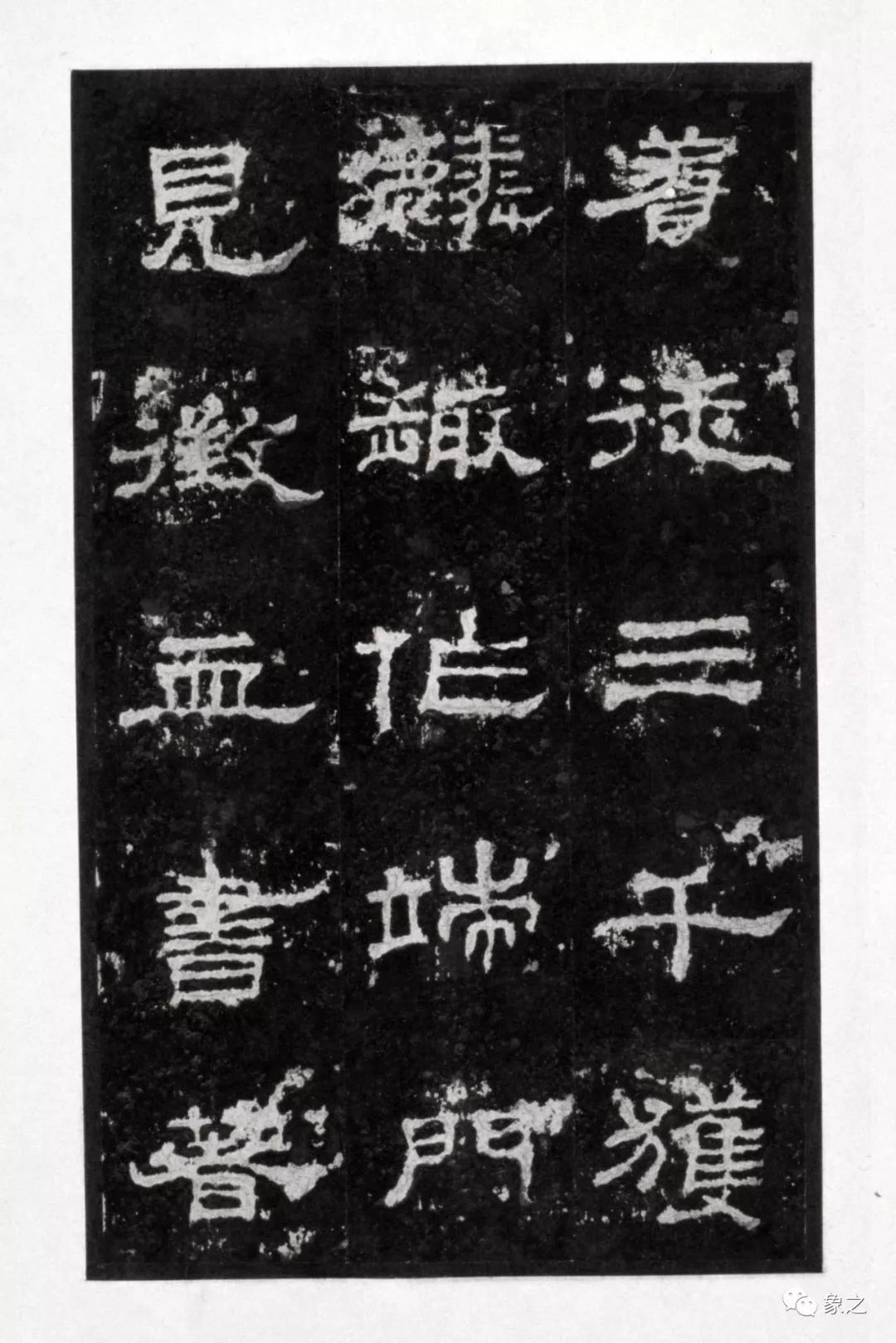

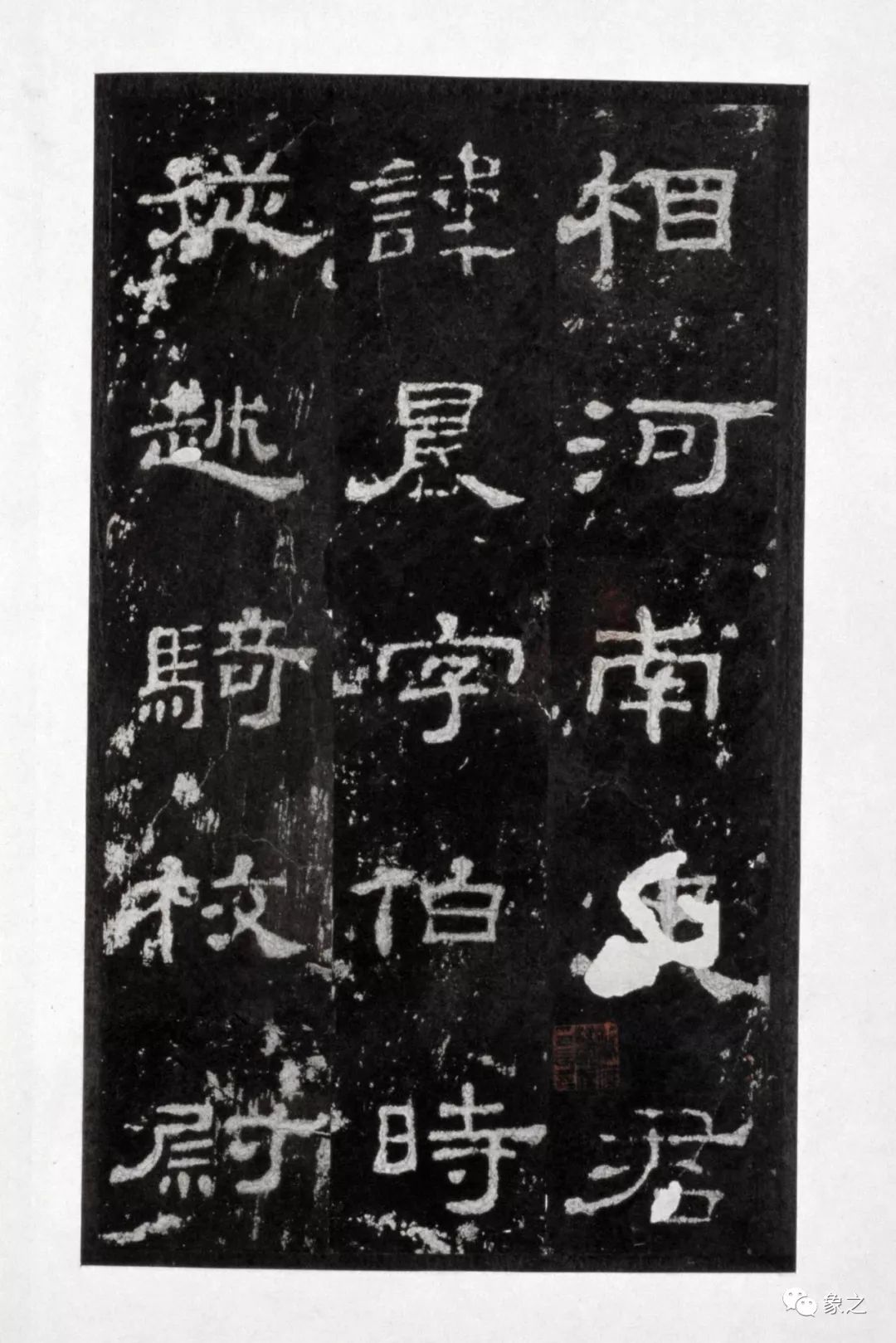

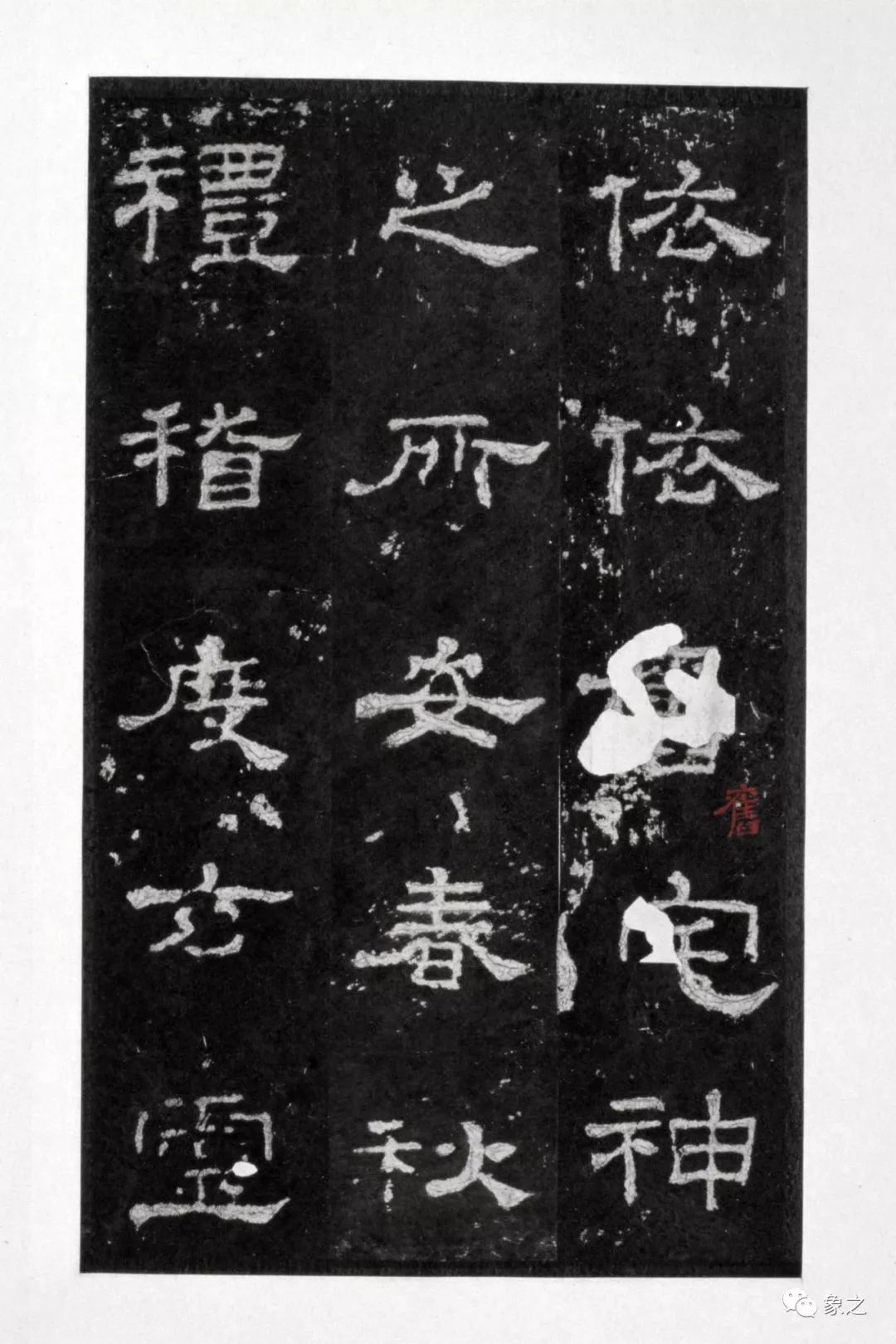

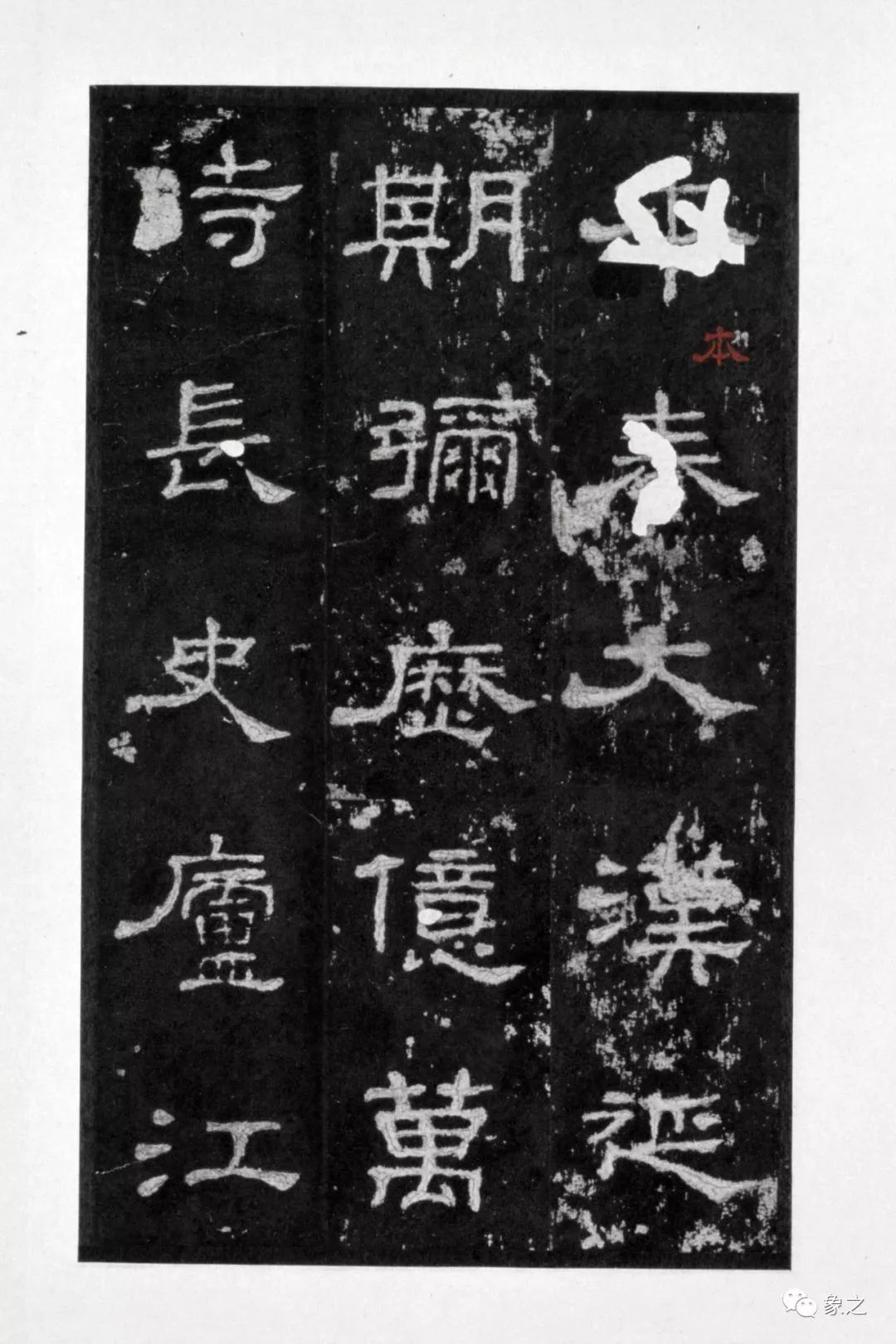

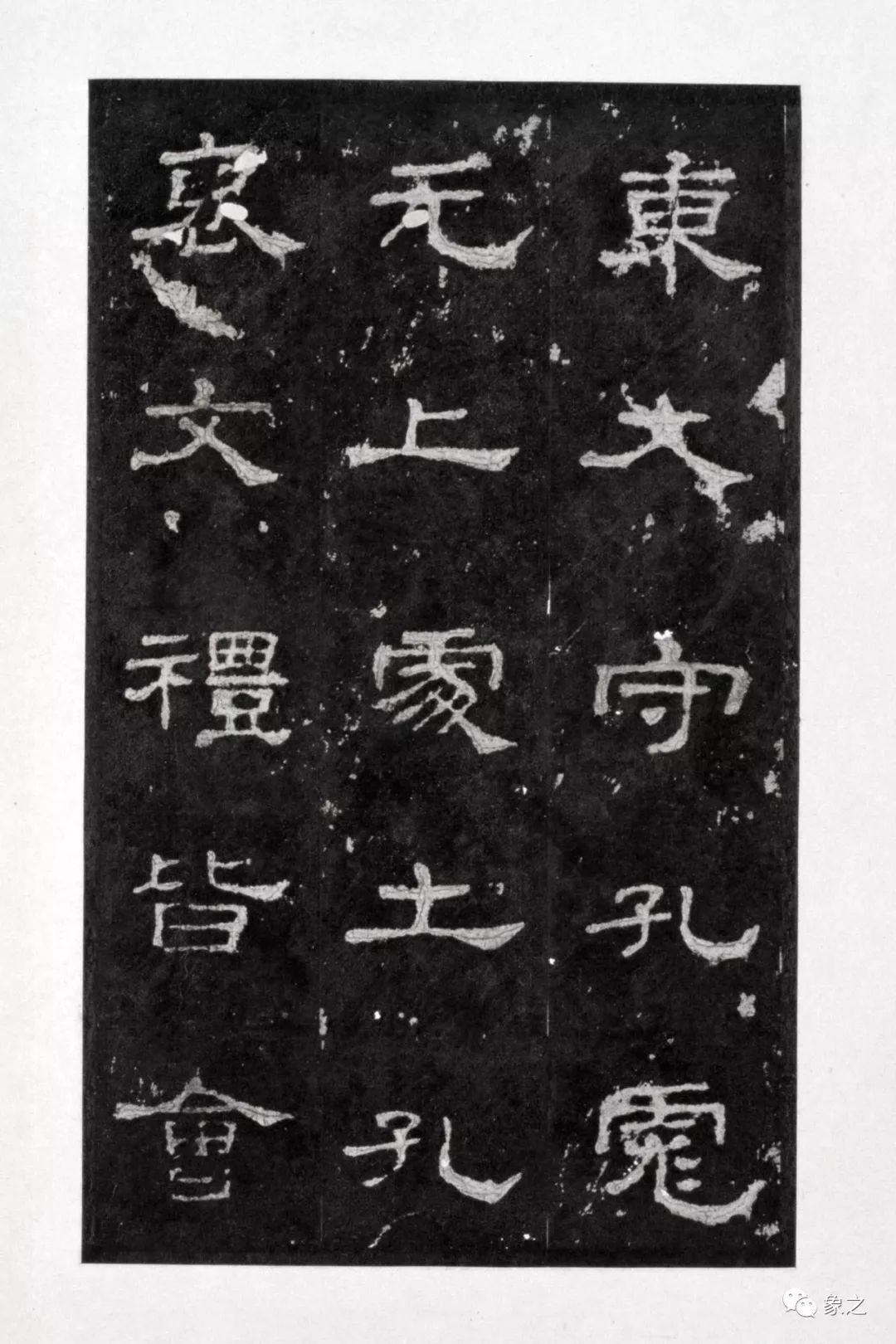

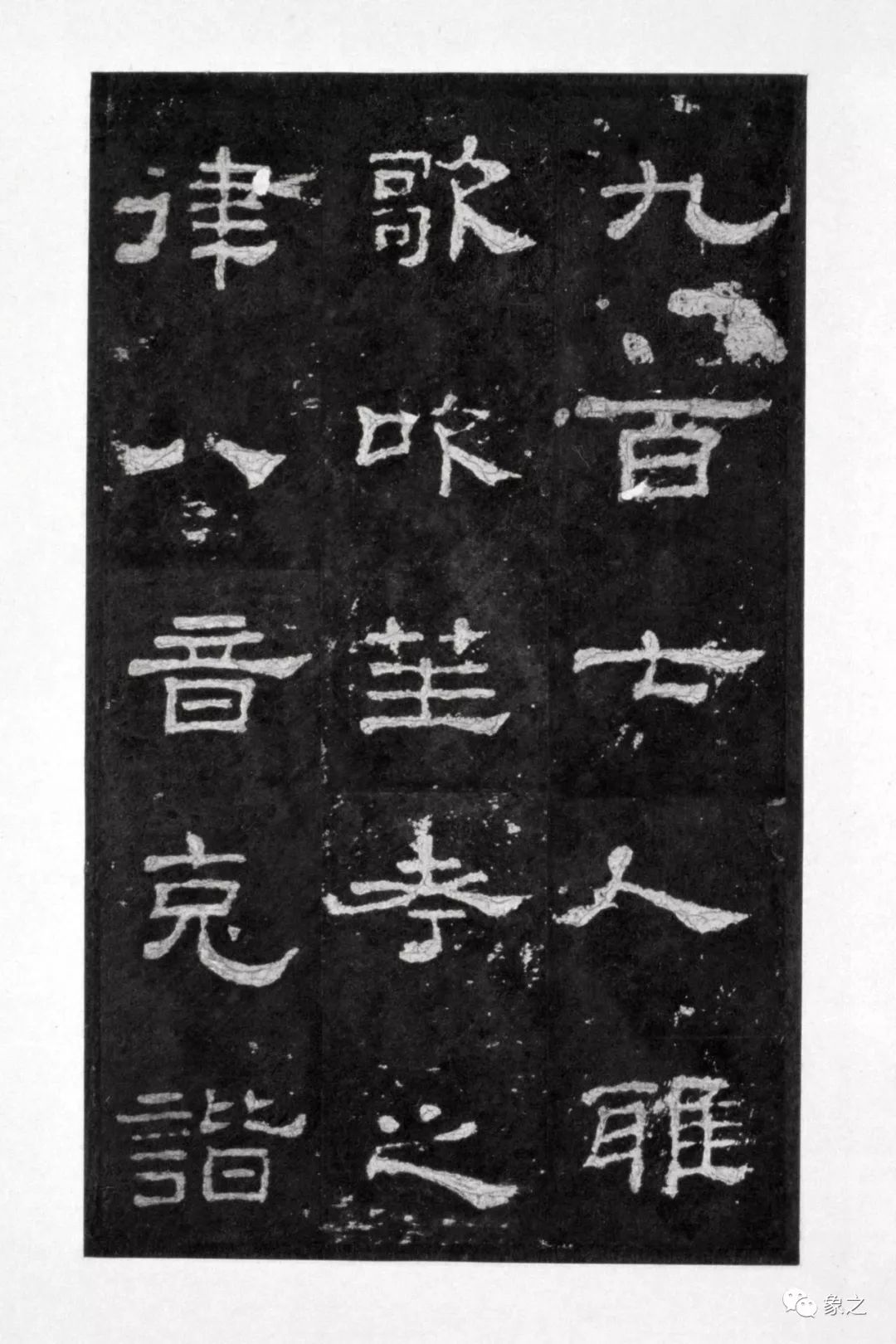

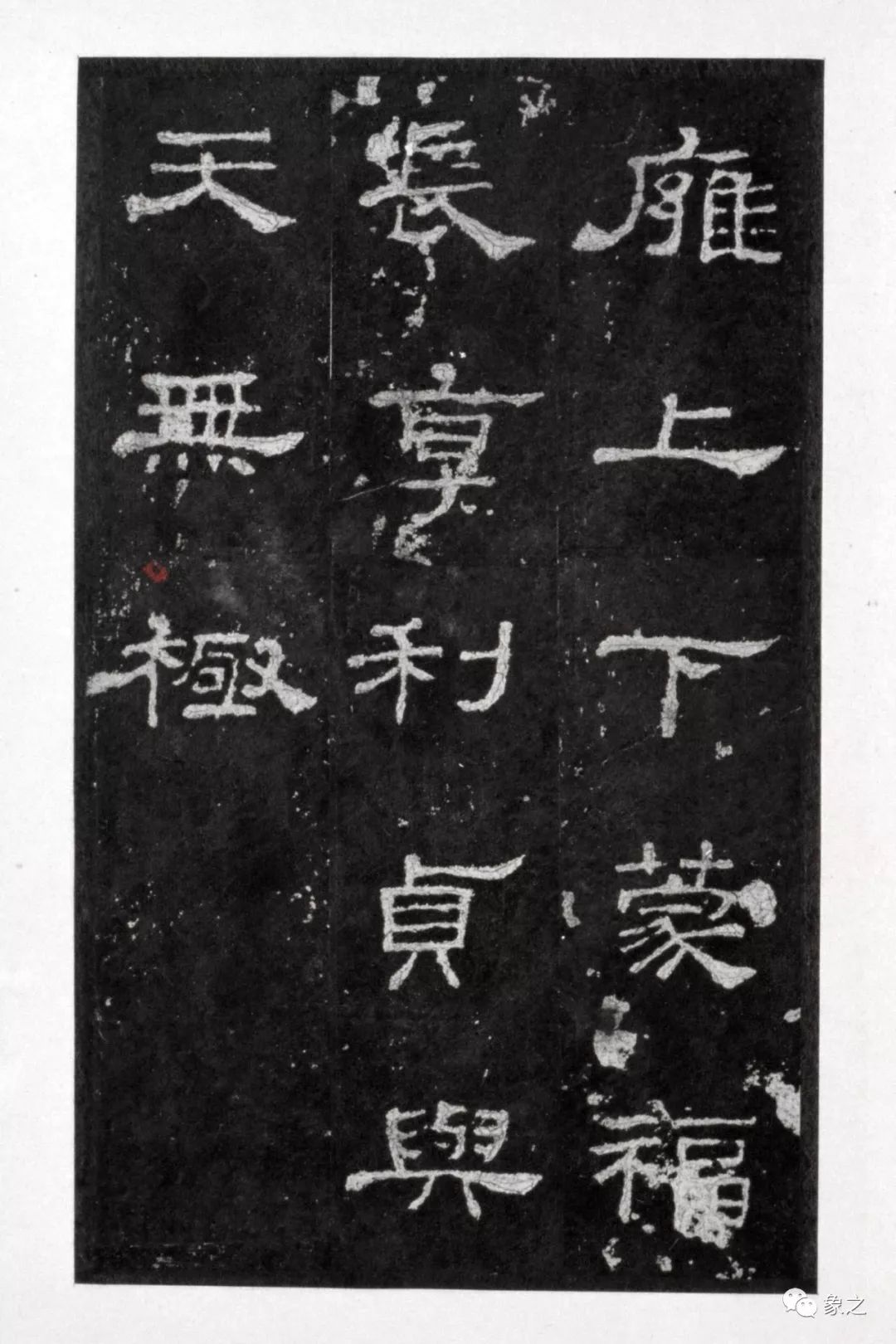

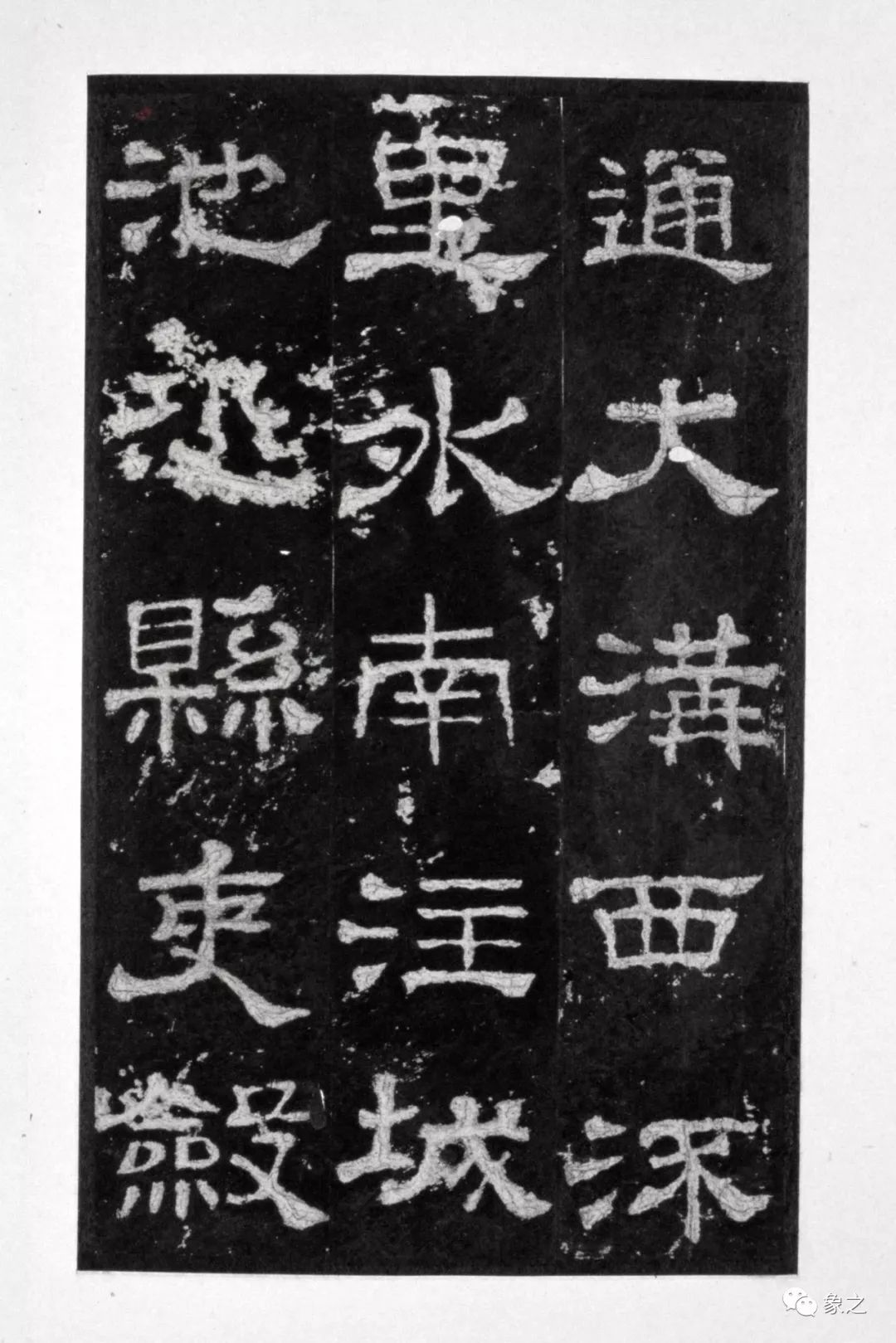

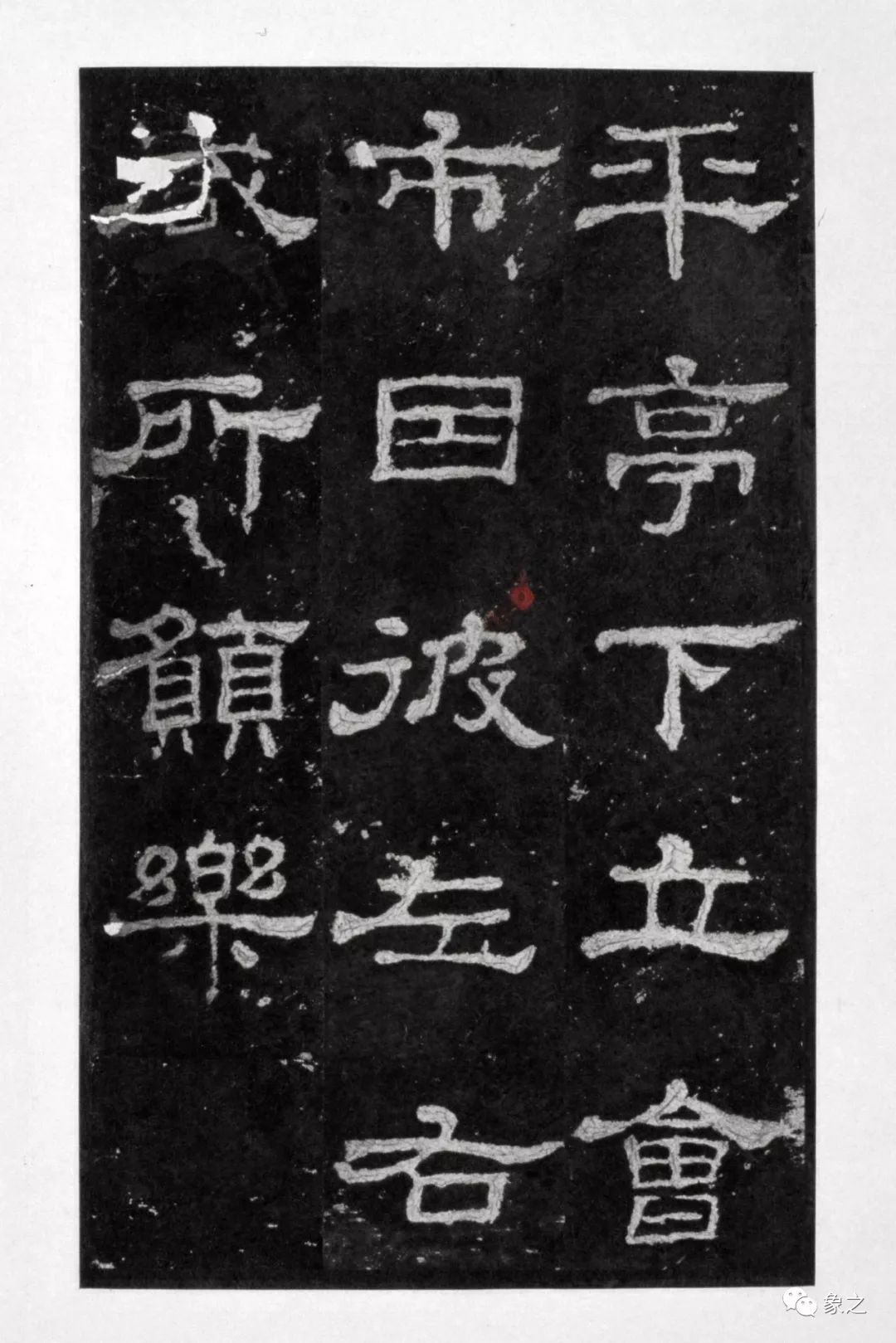

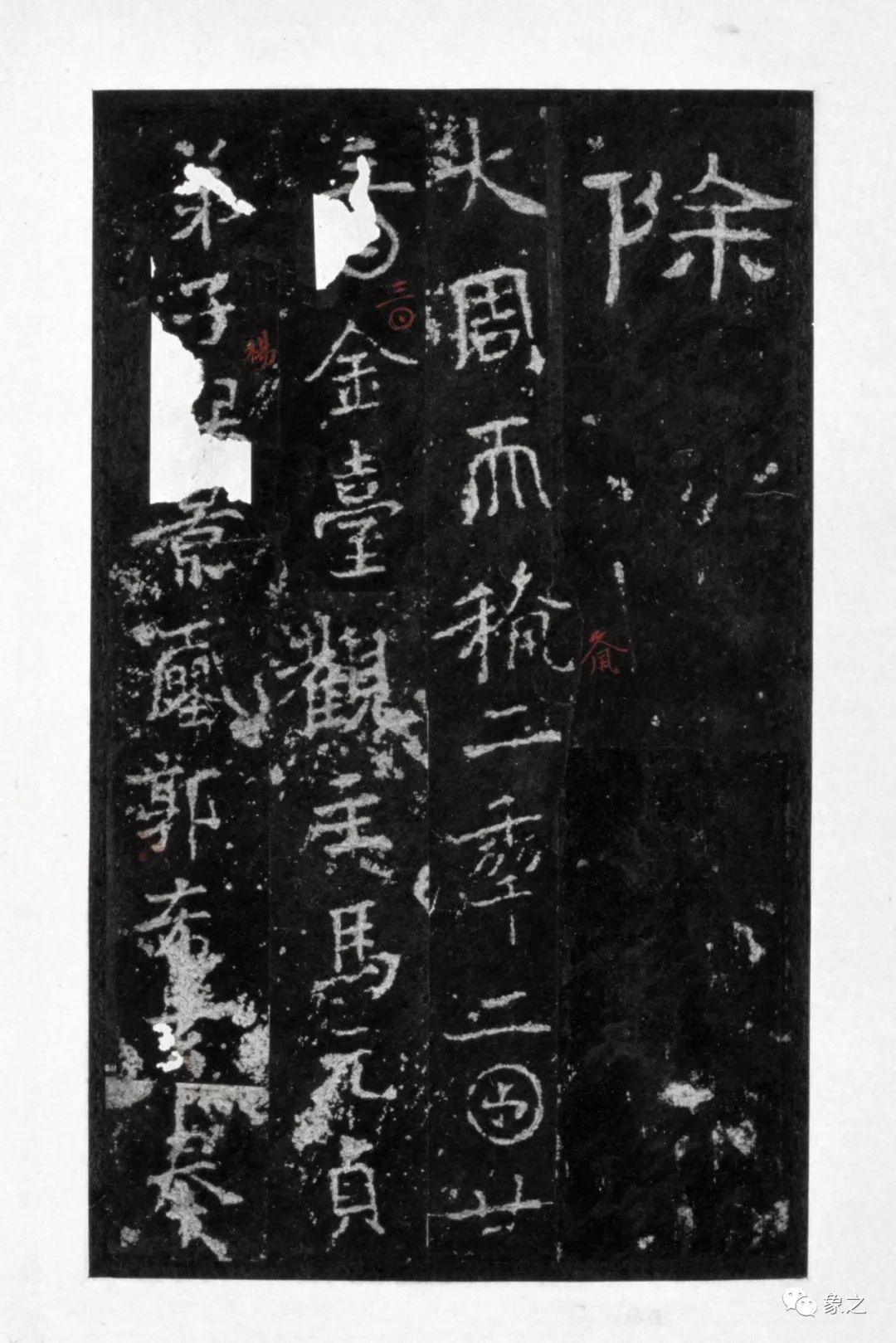

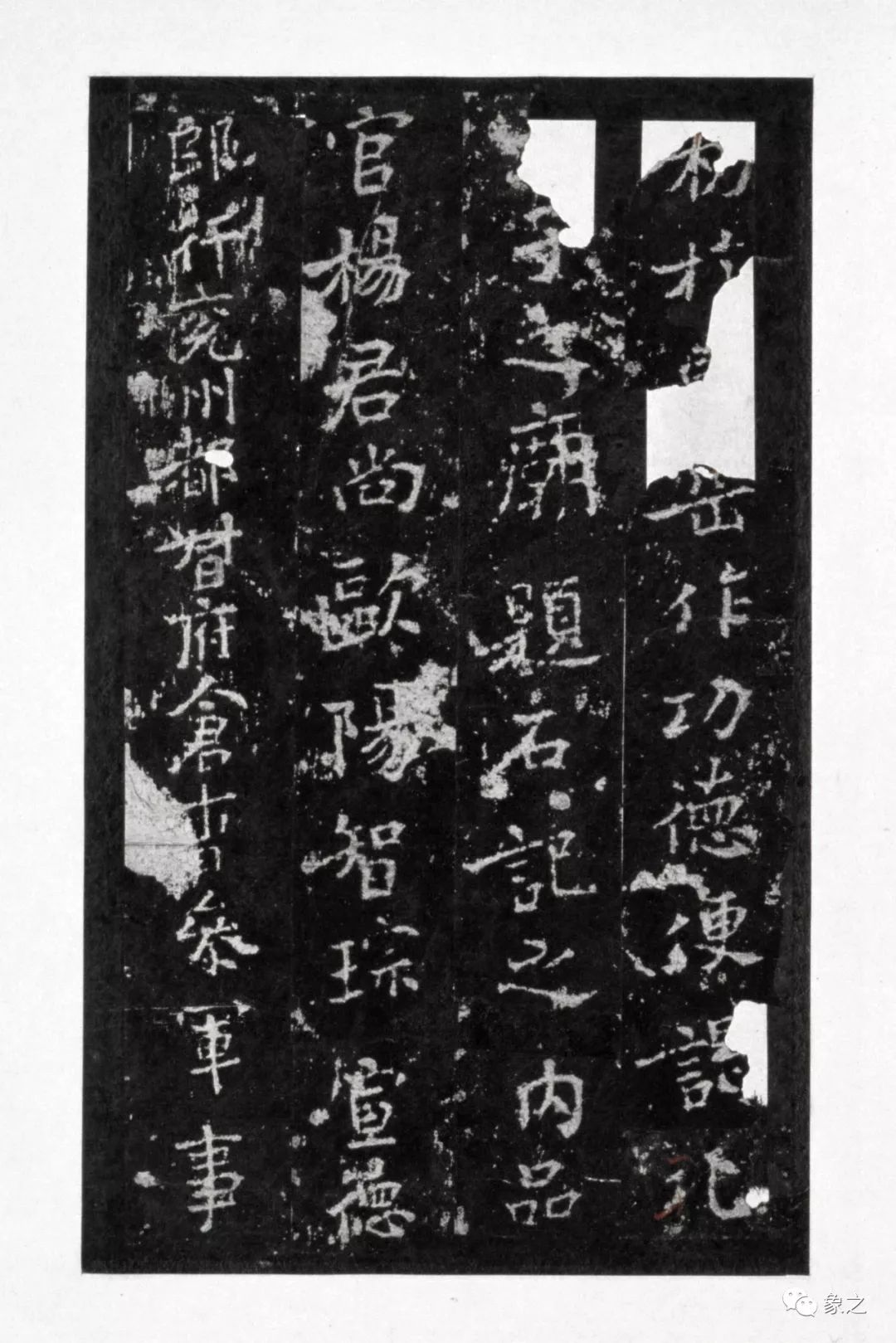

碑陽一面稱為《史晨前碑》,又名《魯相史晨祀孔子奏銘》《漢史晨奏銘》《史晨請出家谷祀孔廟碑》等,刻于東漢建寧二年(公元169年)三月。碑文共十七行,行三十六字。碑文內容是魯相史晨及長史李謙聯名奏請孔子廟“春秋行禮”的奏文,請求由朝廷撥付每年的祭孔活動的經費,并在最后附上一段贊頌孔子德行的韻文一首。

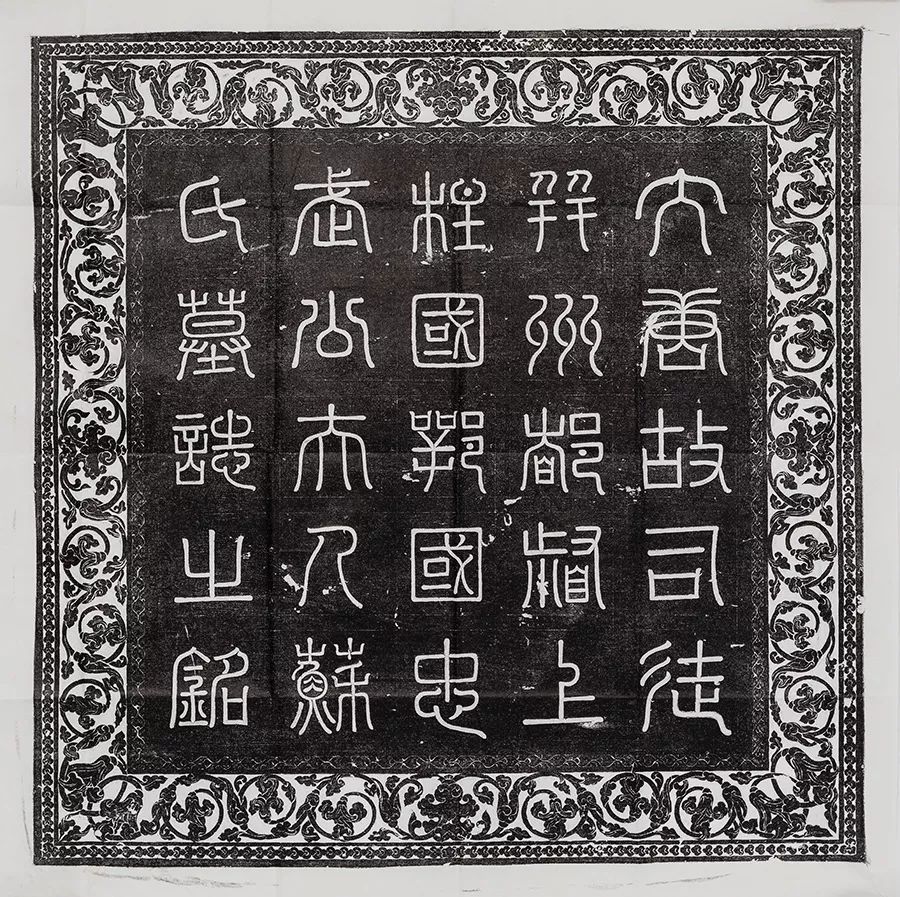

史晨前碑

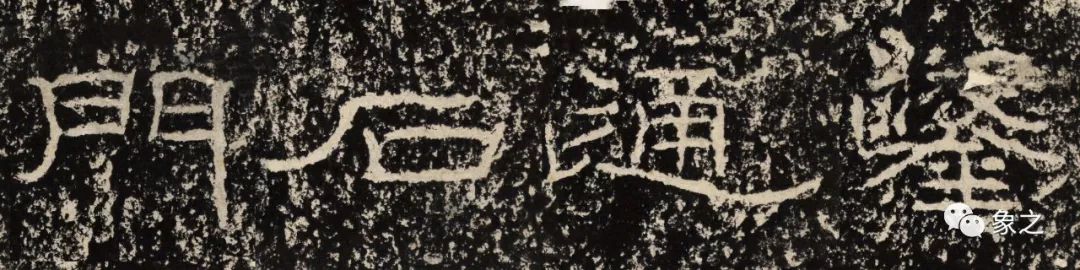

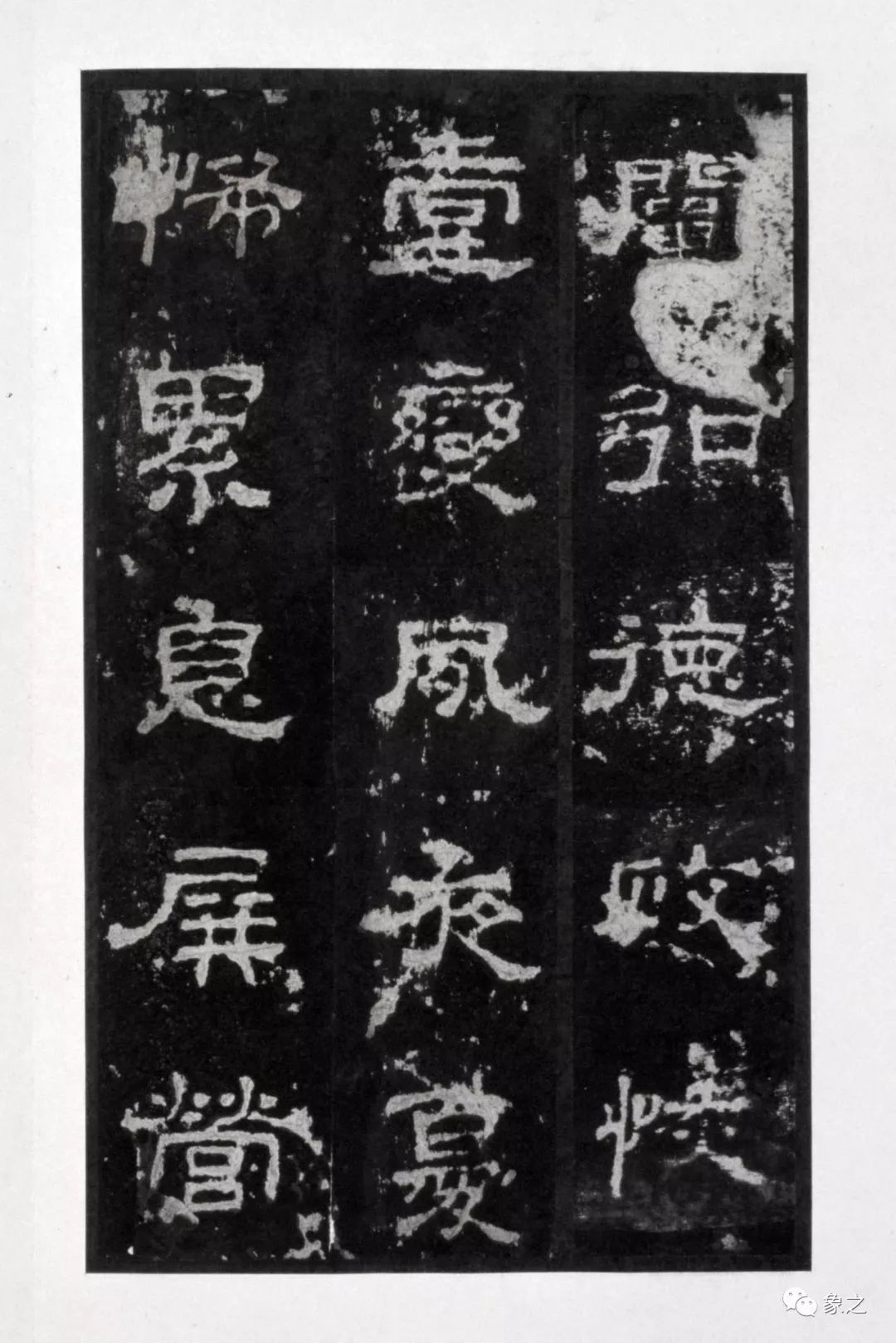

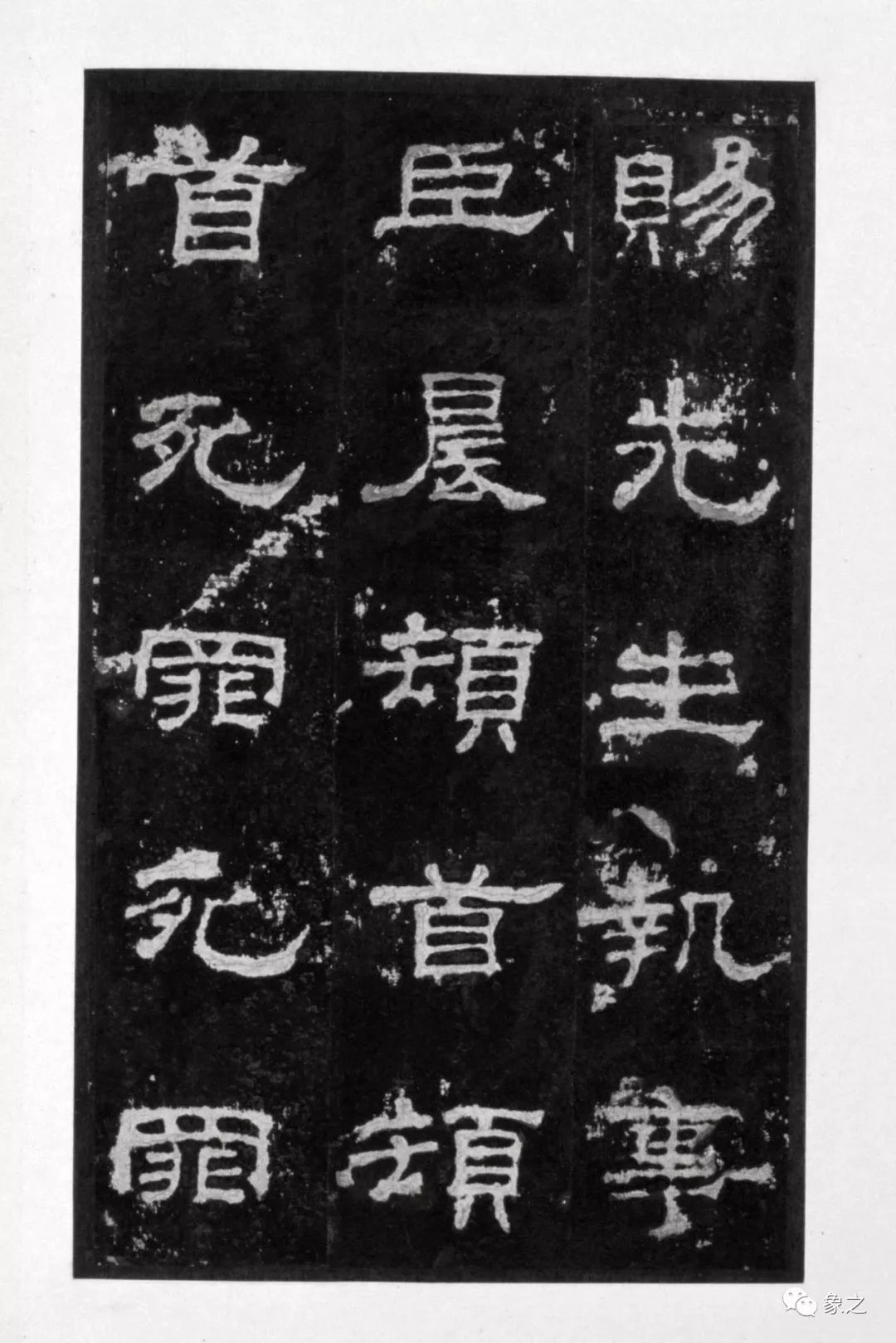

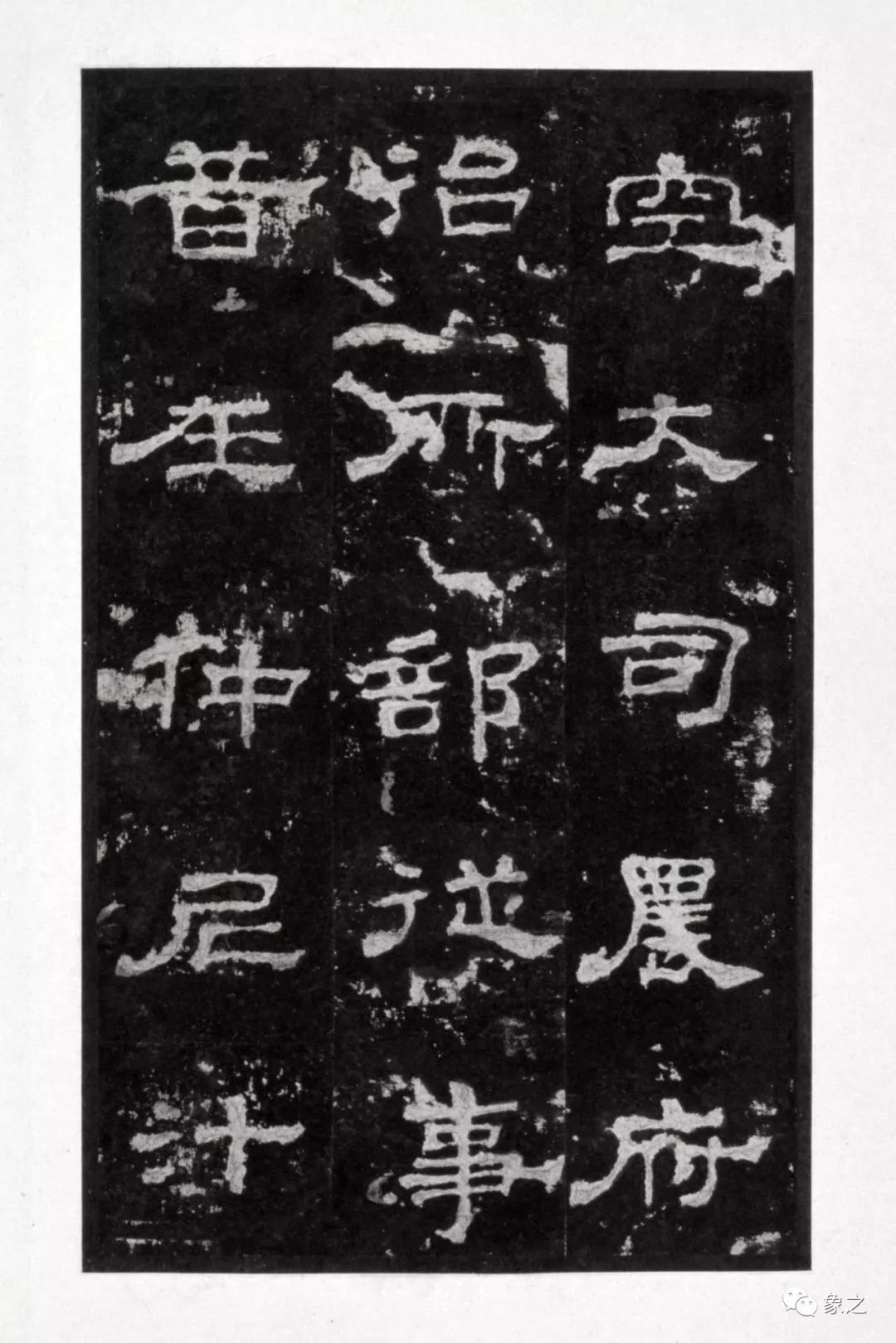

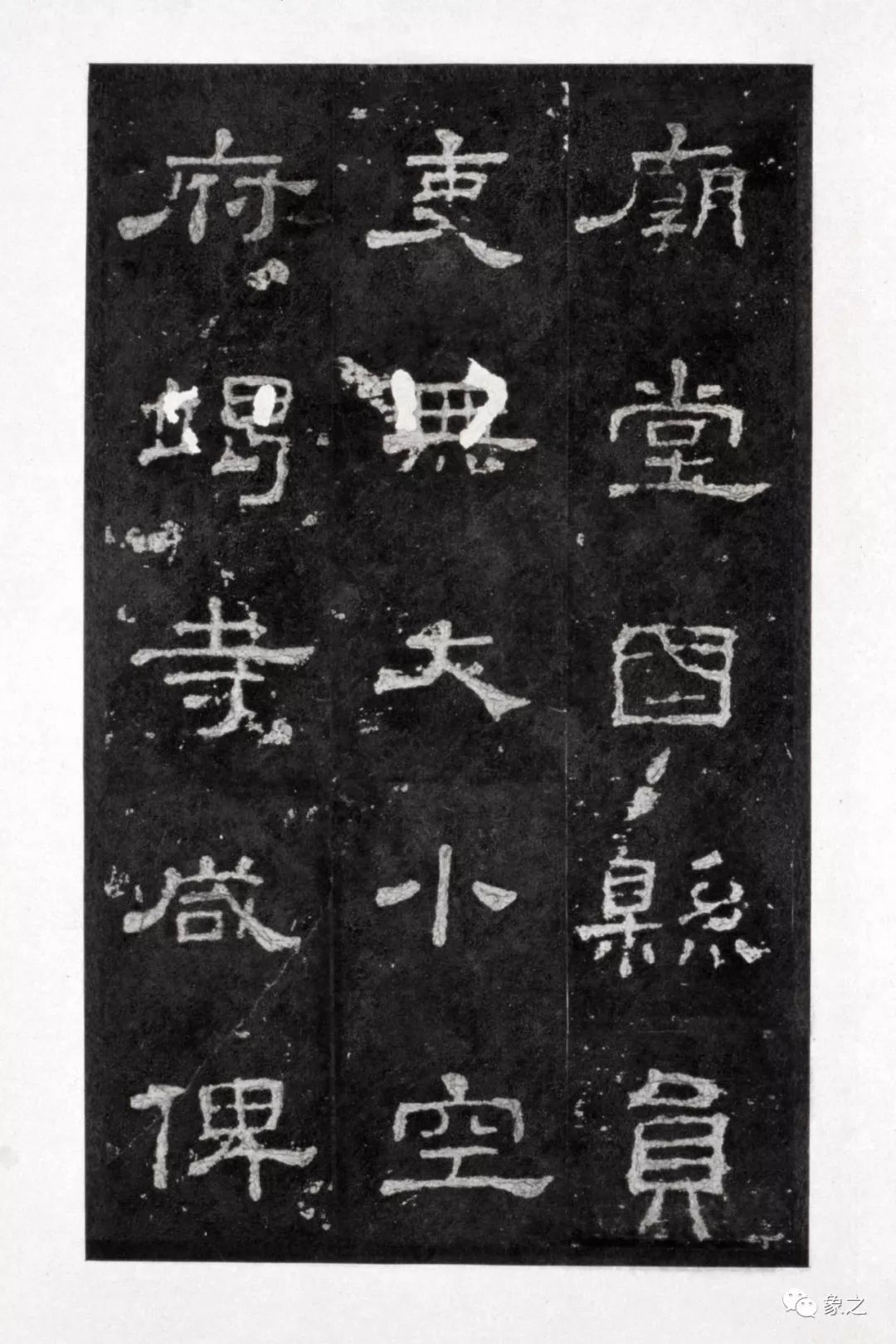

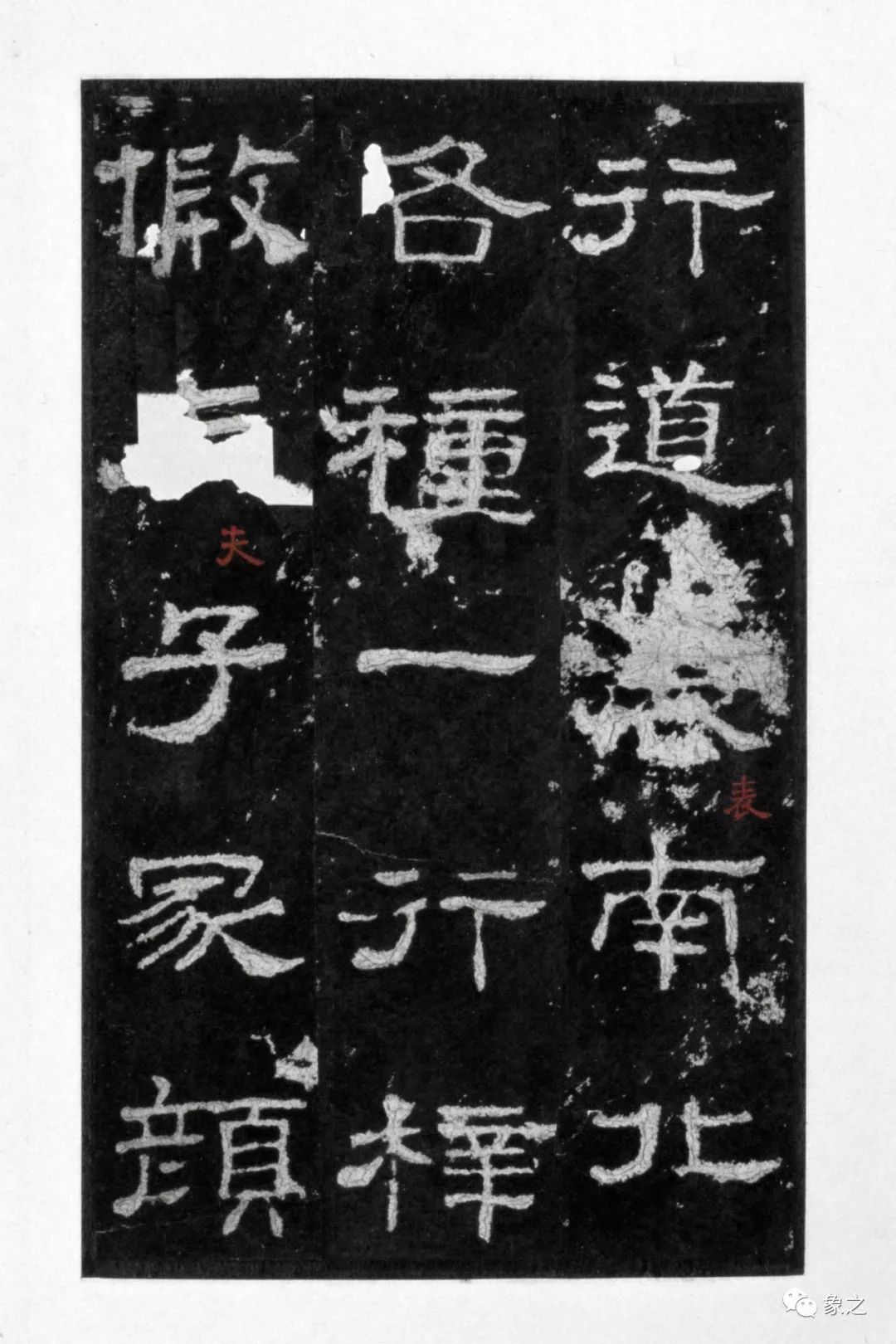

碑有額,無字,碑首弧形,無穿。碑高207.5厘米,碑身高173.5厘米,寬85厘米,厚22.5厘米,于1996年由孔廟移至孔府西倉漢魏碑刻陳列館。此碑與《乙瑛碑》、《禮器碑》并稱為孔廟三碑。

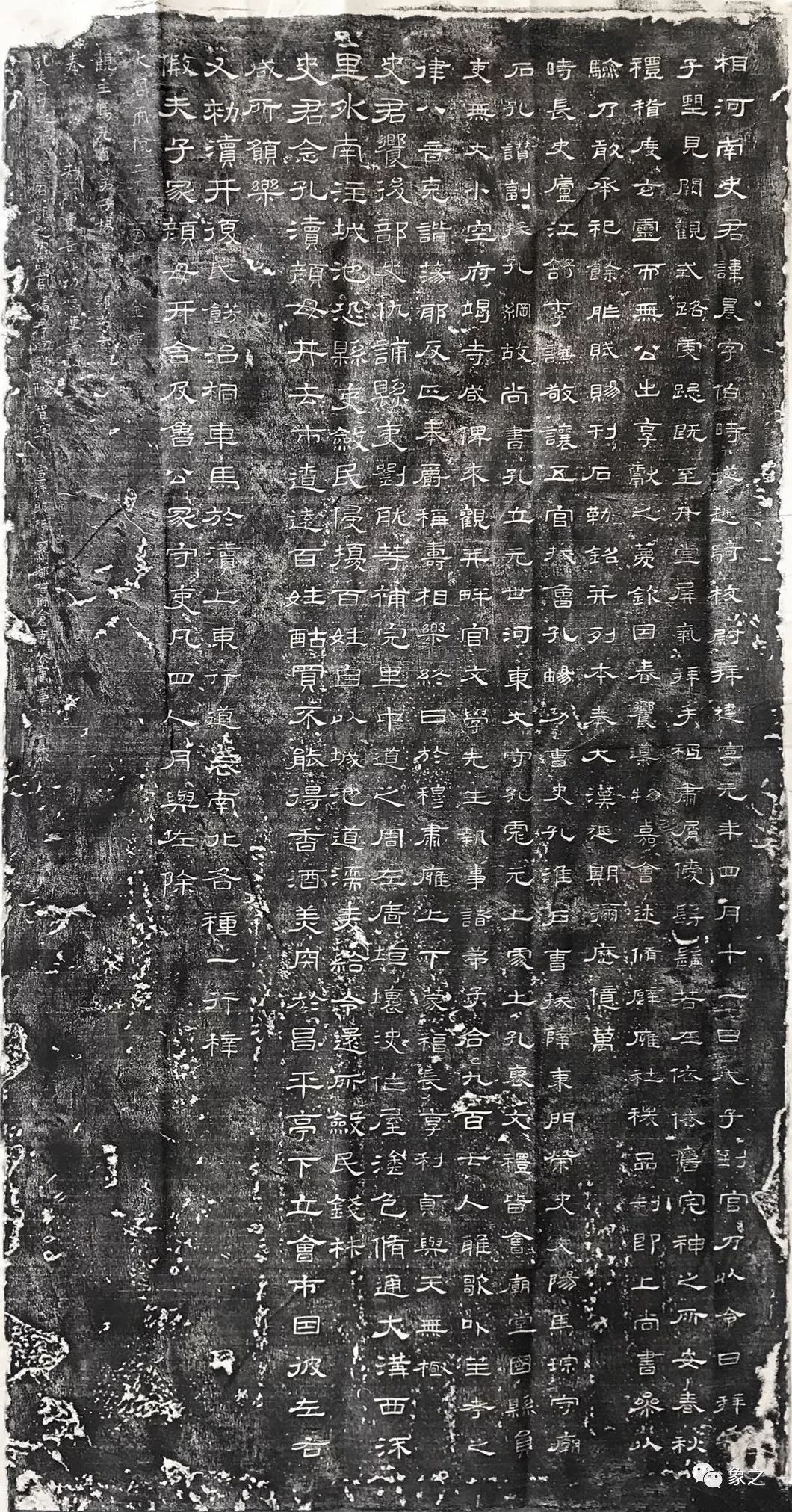

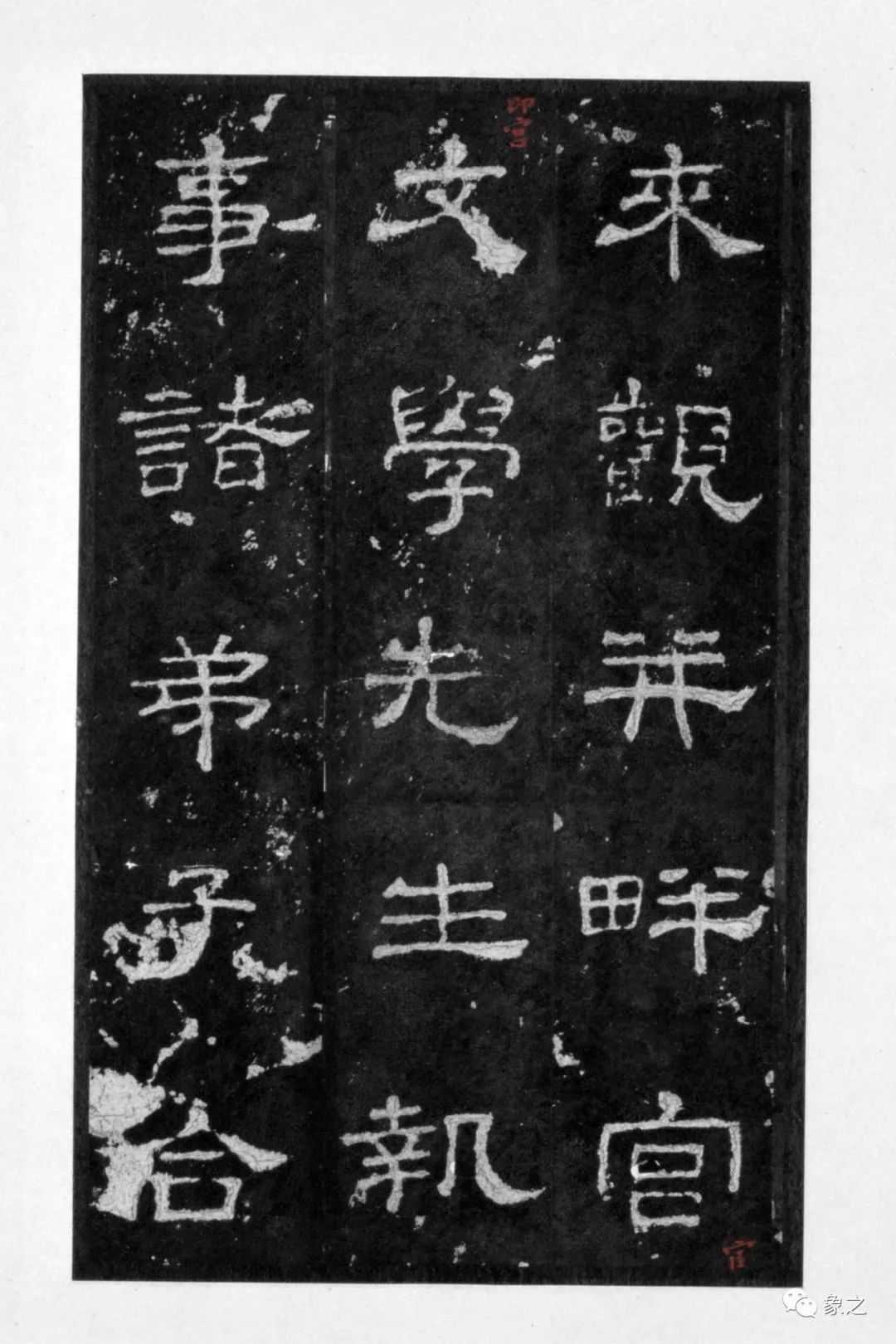

孔廟三碑的簡歷都相去無多,同是公示的政府公文,都是關于祭孔羅里吧嗦的流水賬或贊辭,本身就無多趣味可供慢慢品讀。后世對文本內容視而不見,詫于書藝之佳只對其書法稱贊傳摹,此碑一出后竟被傳為蔡邕所書。

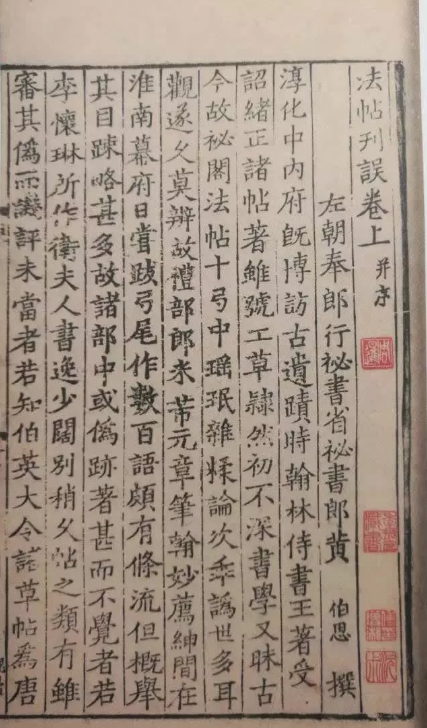

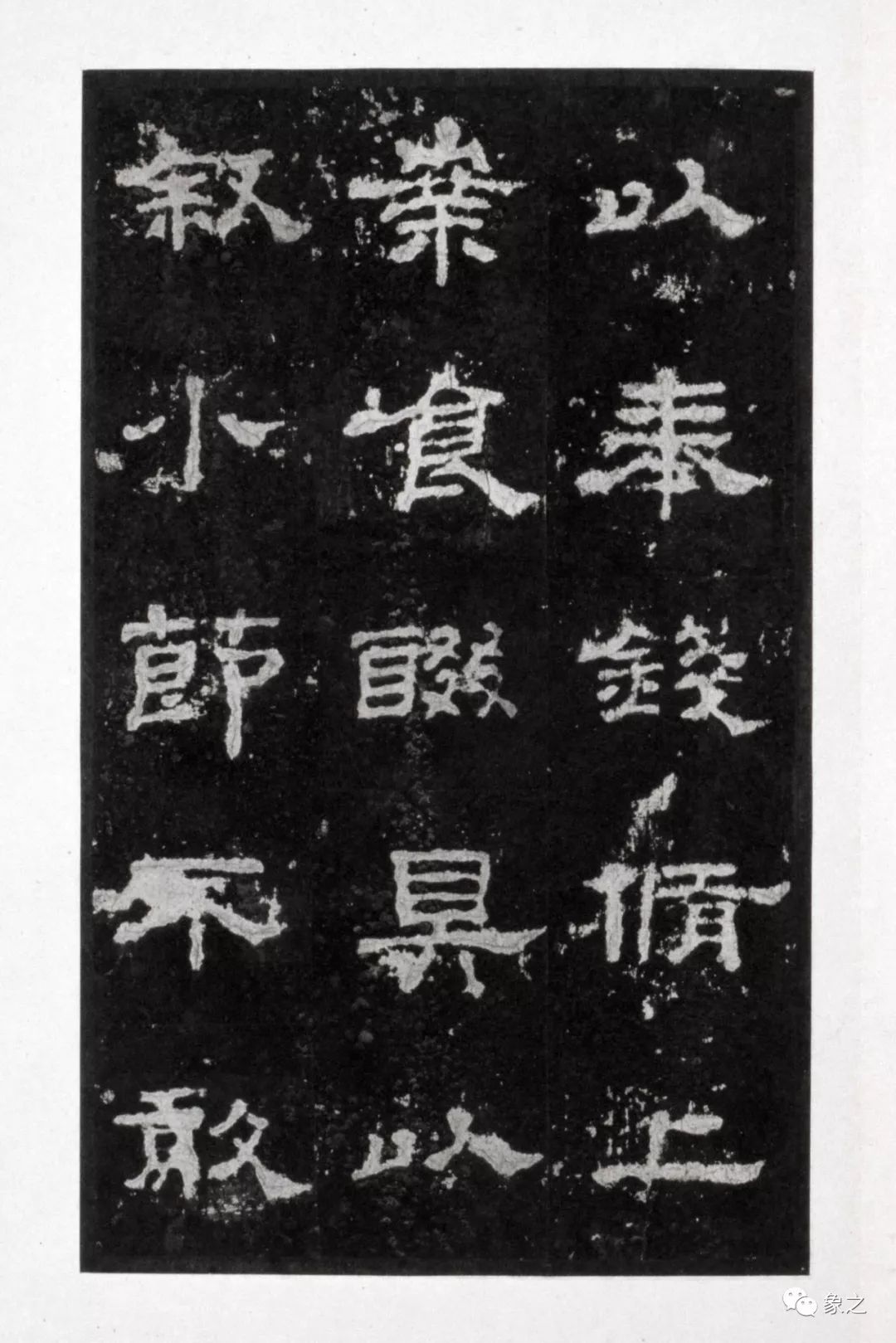

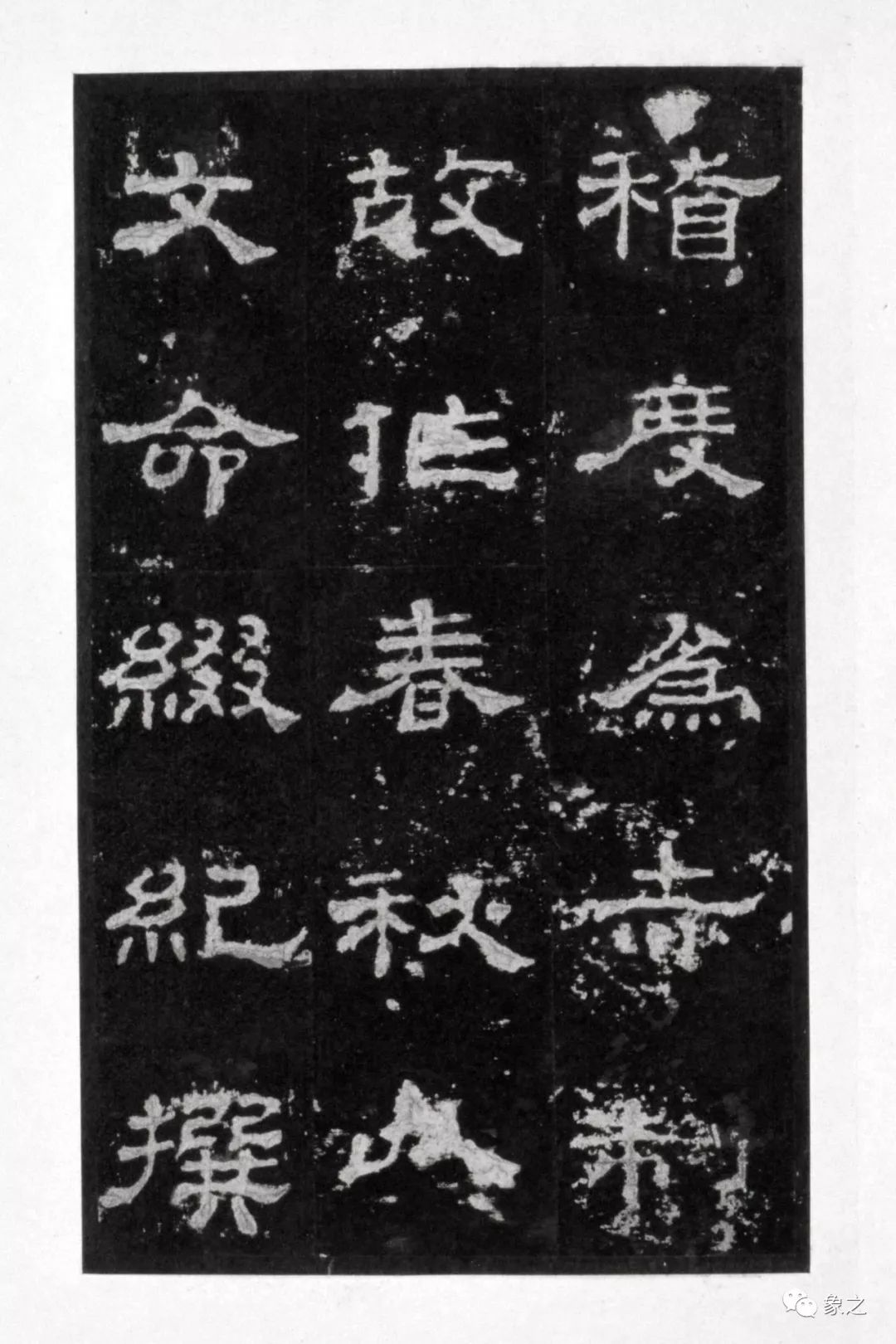

《史晨碑》最早的著錄可見于宋歐陽修的《集古錄》,并在宋趙明誠《金石錄》、宋洪適《隸釋》、明都穆《金燕琳瑯》等金石著錄中均有記述。清代以前,此碑底端因嵌于趺眼中,故每行最后一字難以句讀。清乾隆間何元錫將碑根部提升出來,方使碑身全貌顯露,但每行最后一字已經只余其半。

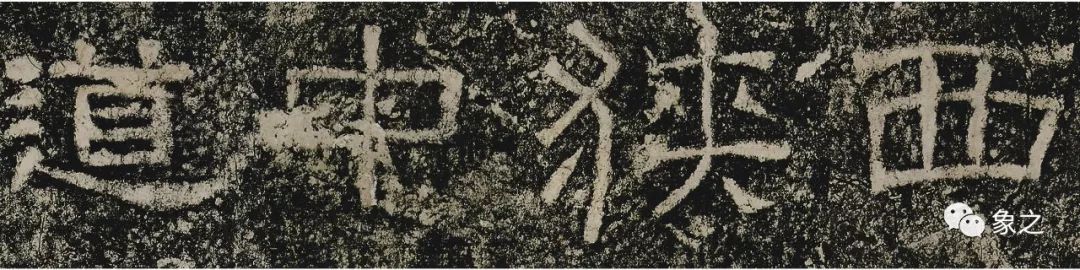

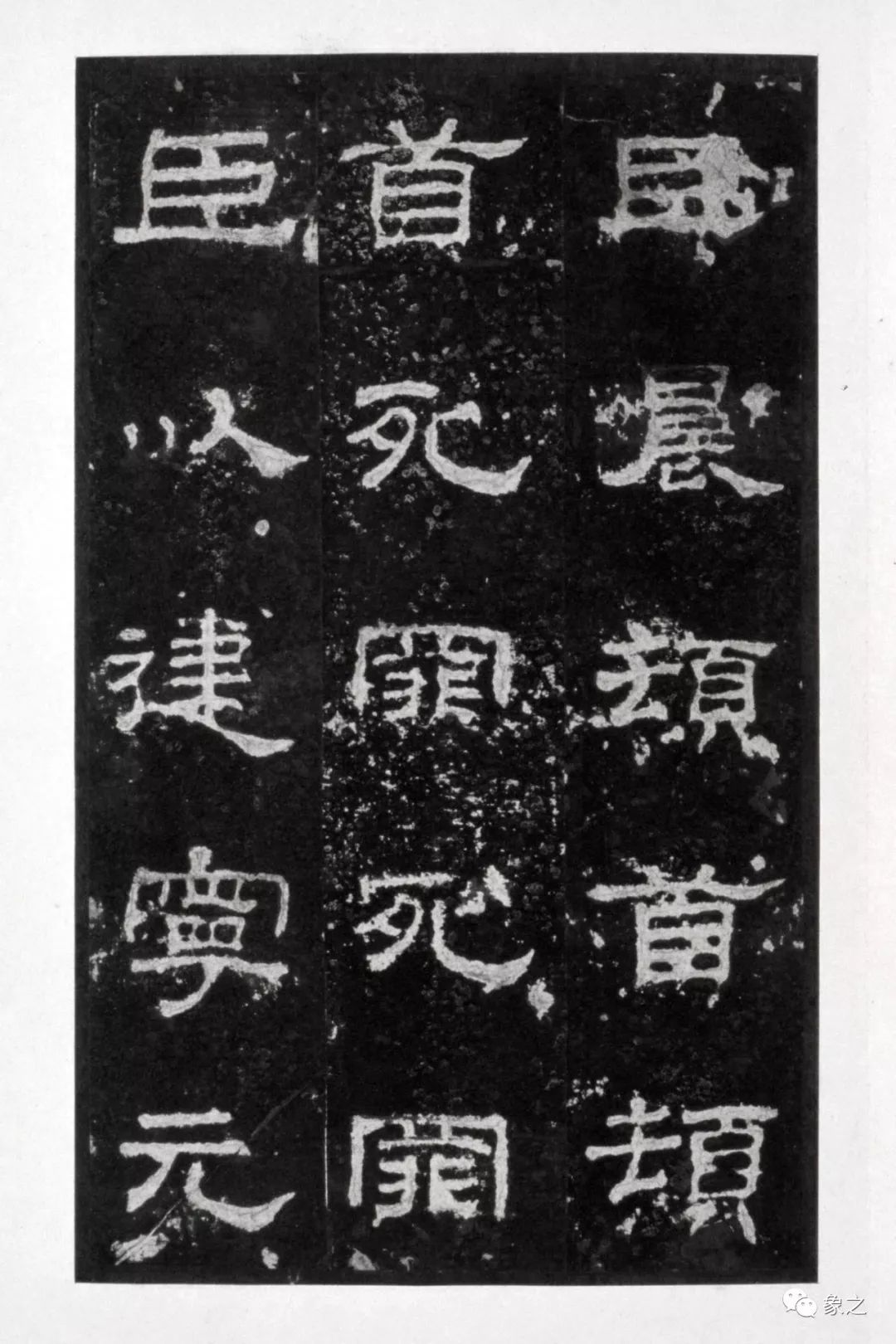

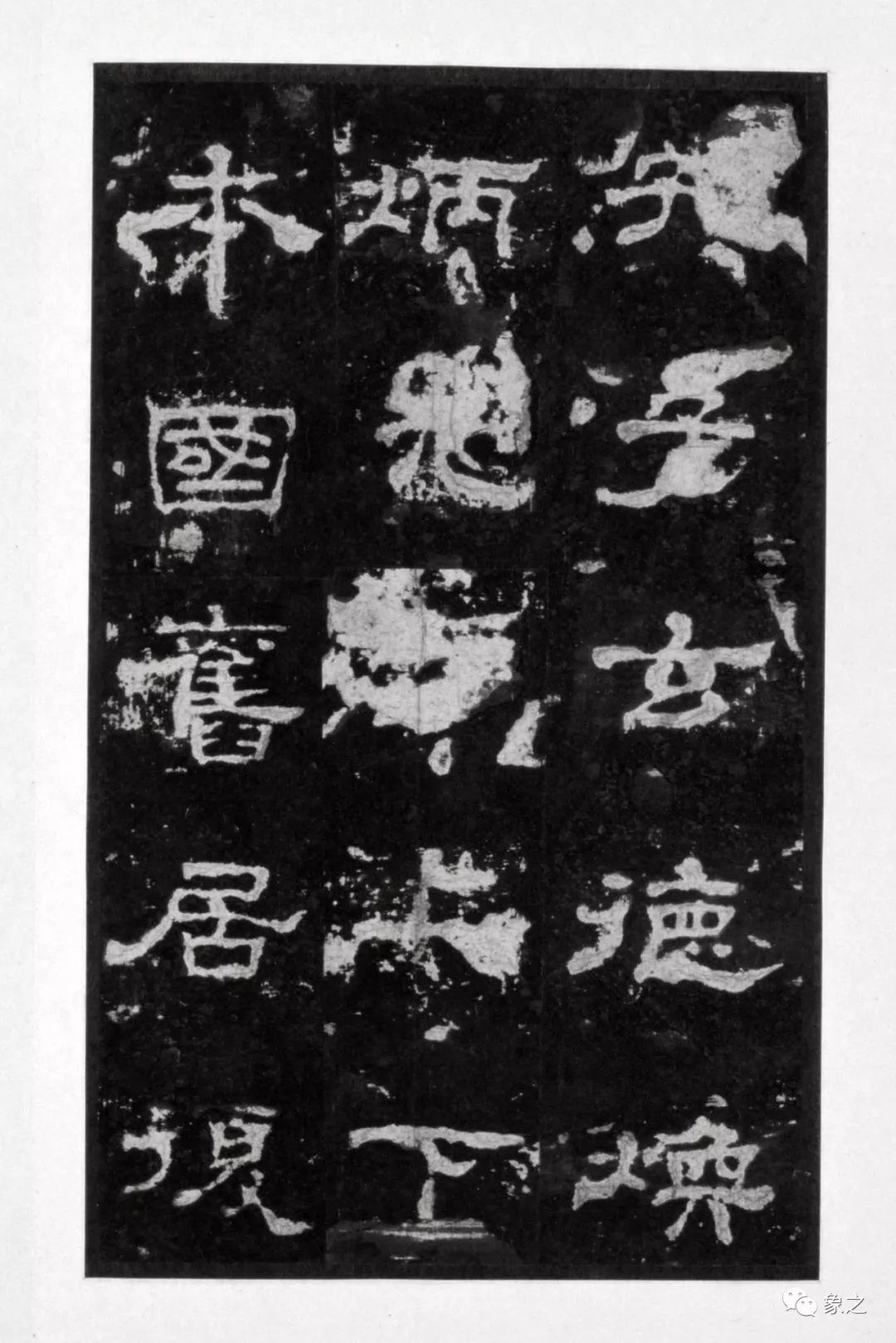

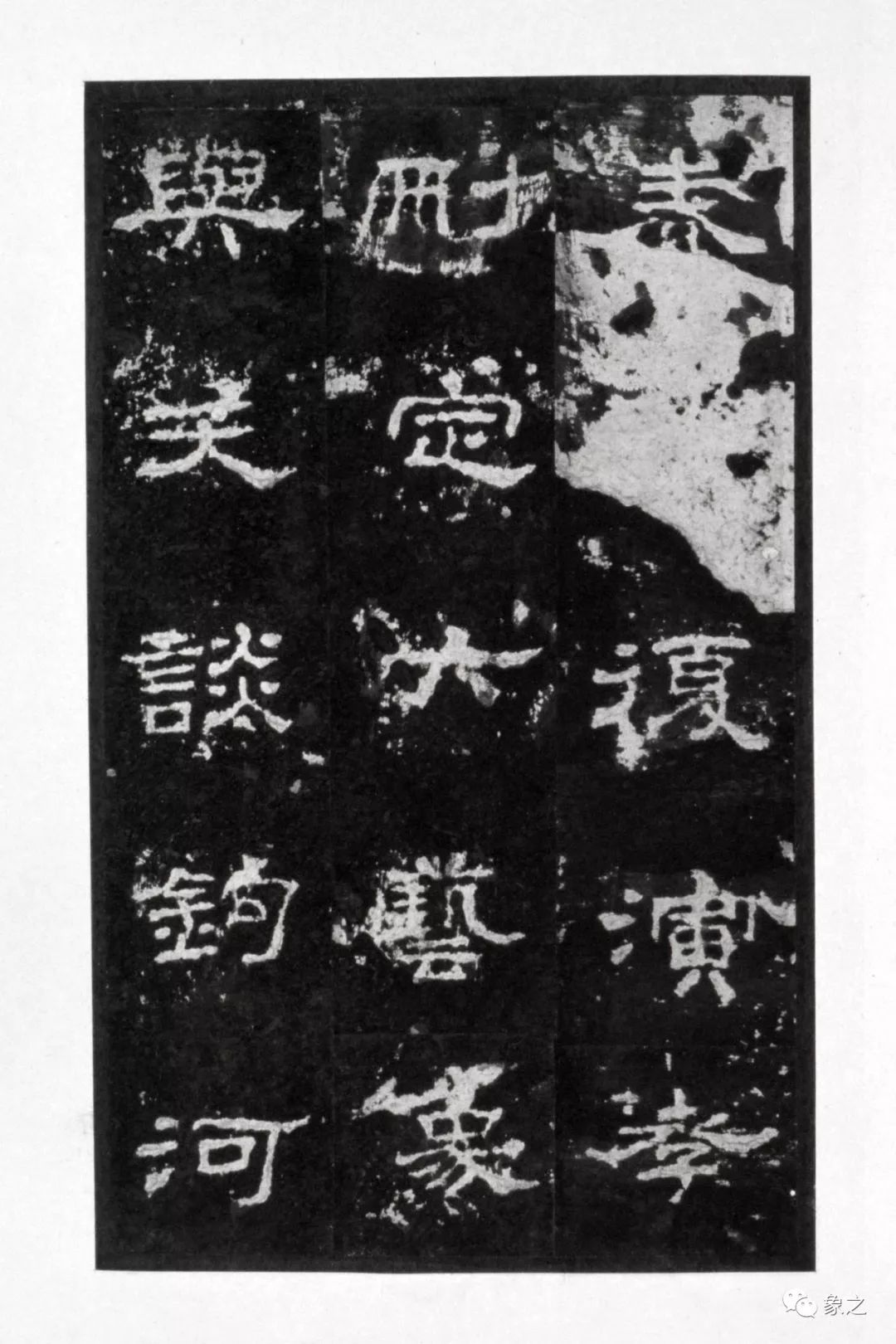

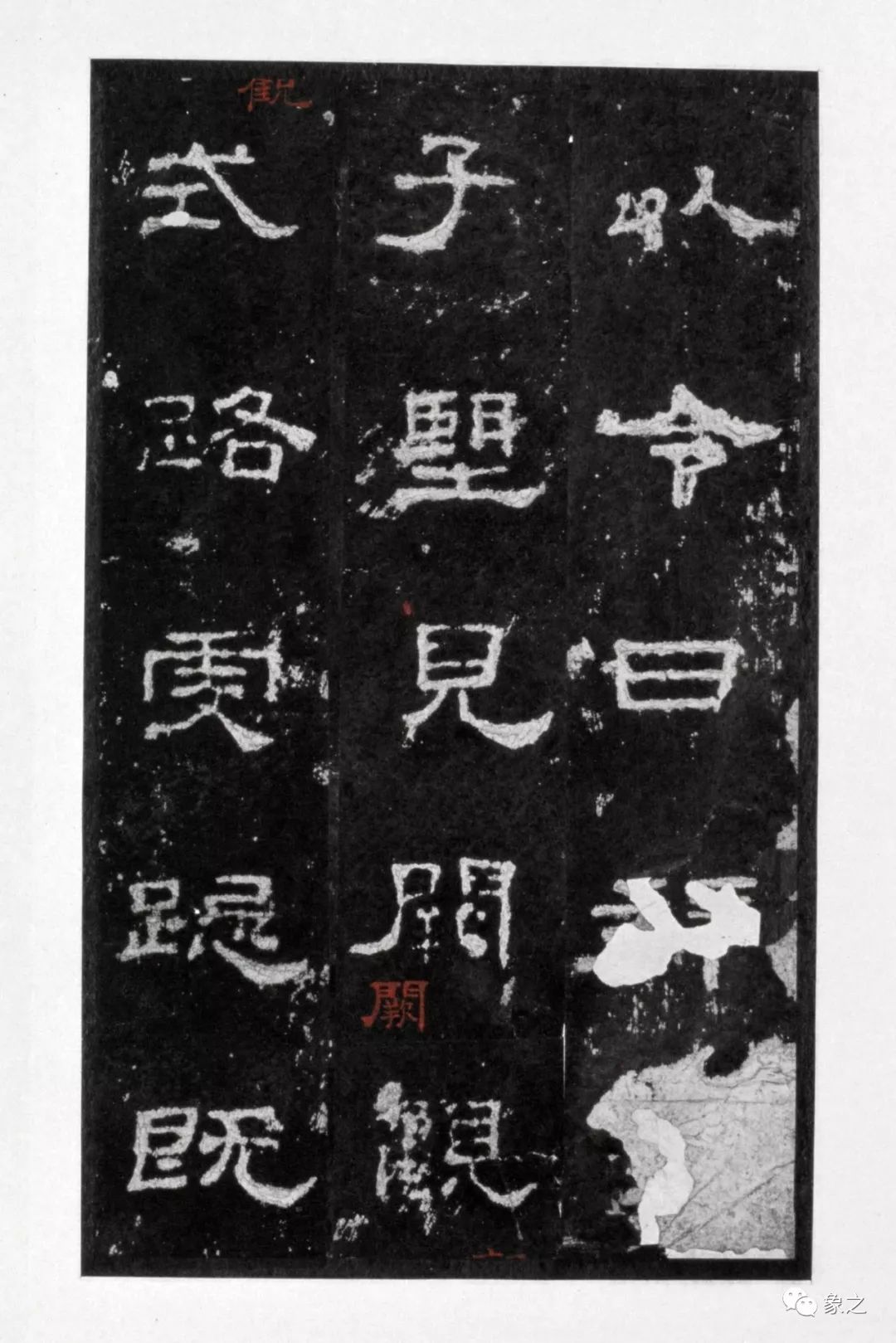

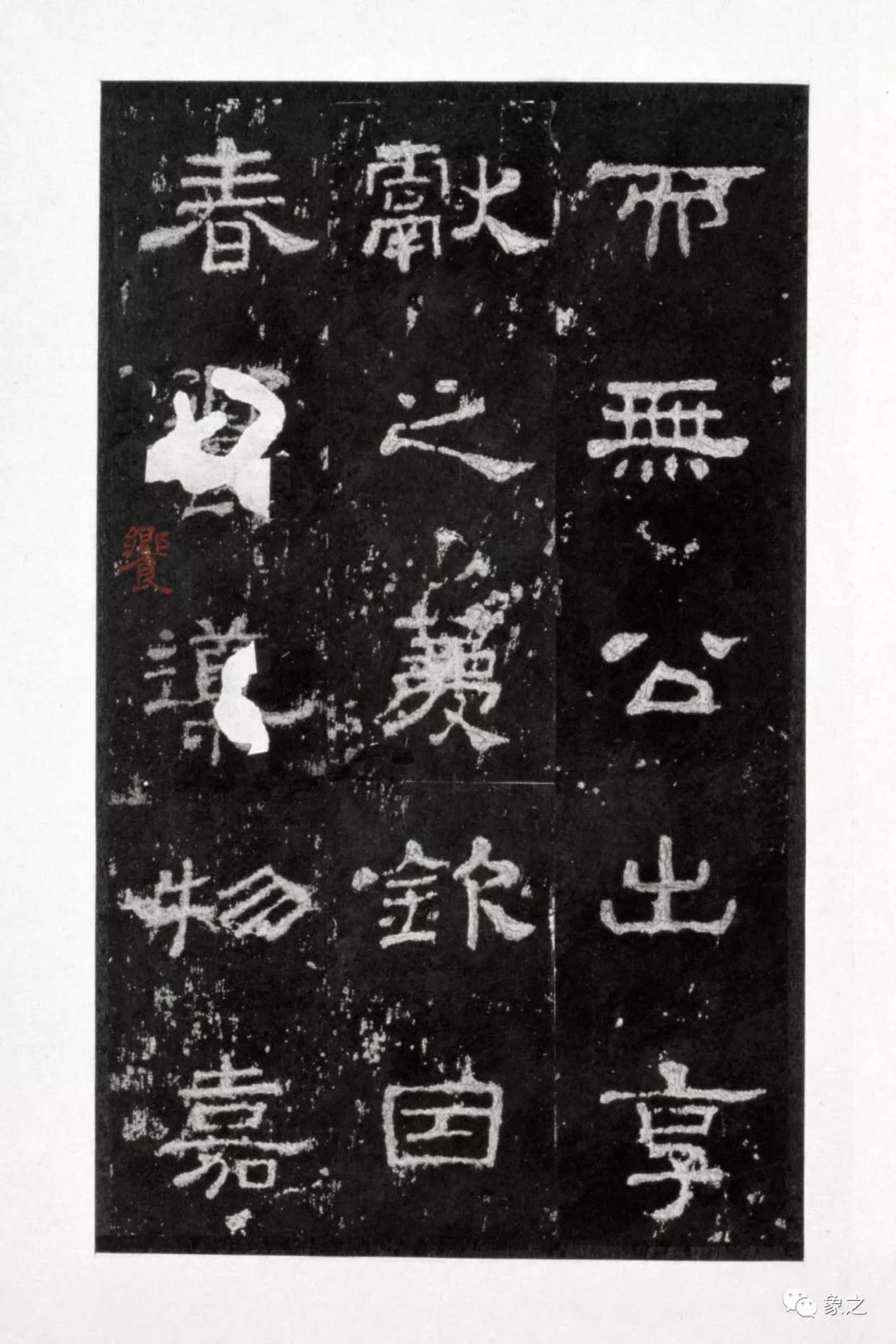

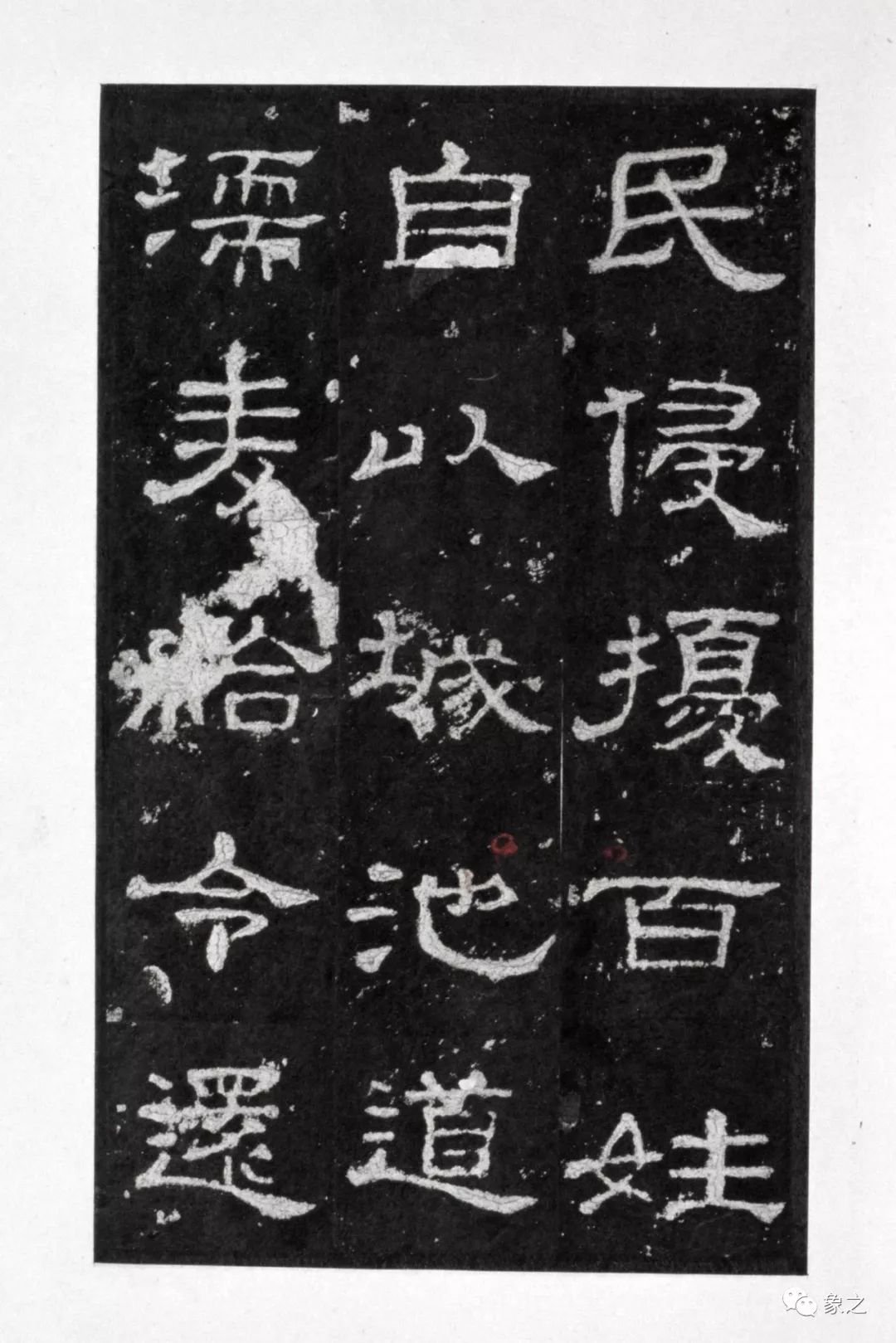

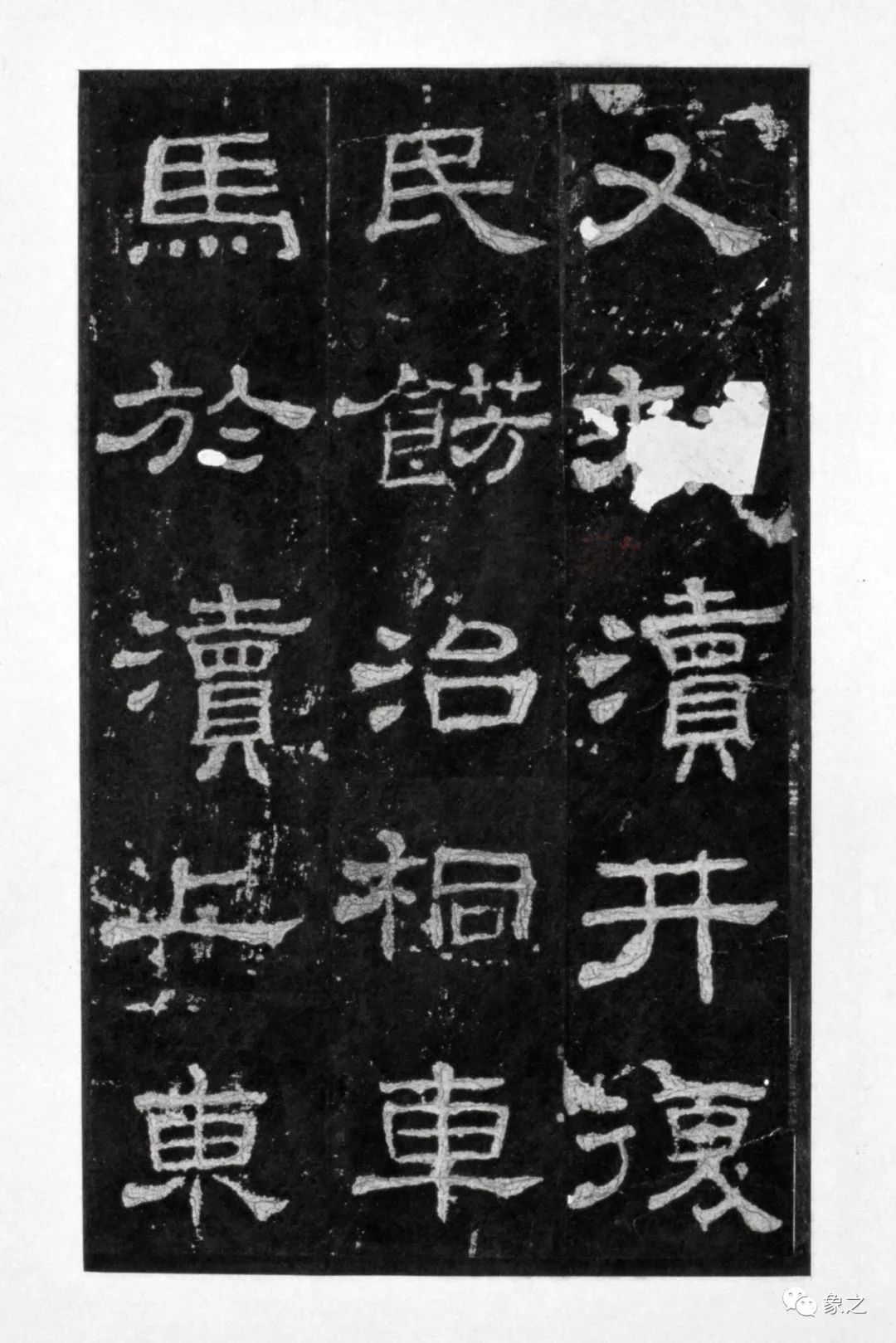

碑前后兩面千字有余,書風一致,應出于一人之手。通篇書寫流暢舒展、一絲不茍、筆意遒煉,法度嚴謹仍不失意趣,結字中斂而四面拓張,波挑分明,筆法古樸厚實,為漢隸平正一路書法的典型。明郭宗昌謂其“分法復爾雅超逸,可為百代模楷,亦非后世可及”。康有為評此碑為虛和一類,筆法至二、三分筆,折筆趨圓,柔和蘊潤,在分隸書體漢碑中具有清秀俊雅風格,為后世效法之楷則。清萬經在《分隸偶存》書中品評此碑書法為“修飭緊密,矩度森然”,“其品格當在《卒史》(乙瑛碑)、《韓勅》(禮器碑)之右。”方朔評之謂“書法則肅括宏深,沈古遒厚,結構與意度皆備,洵為廟堂之品,八分正宗也。”

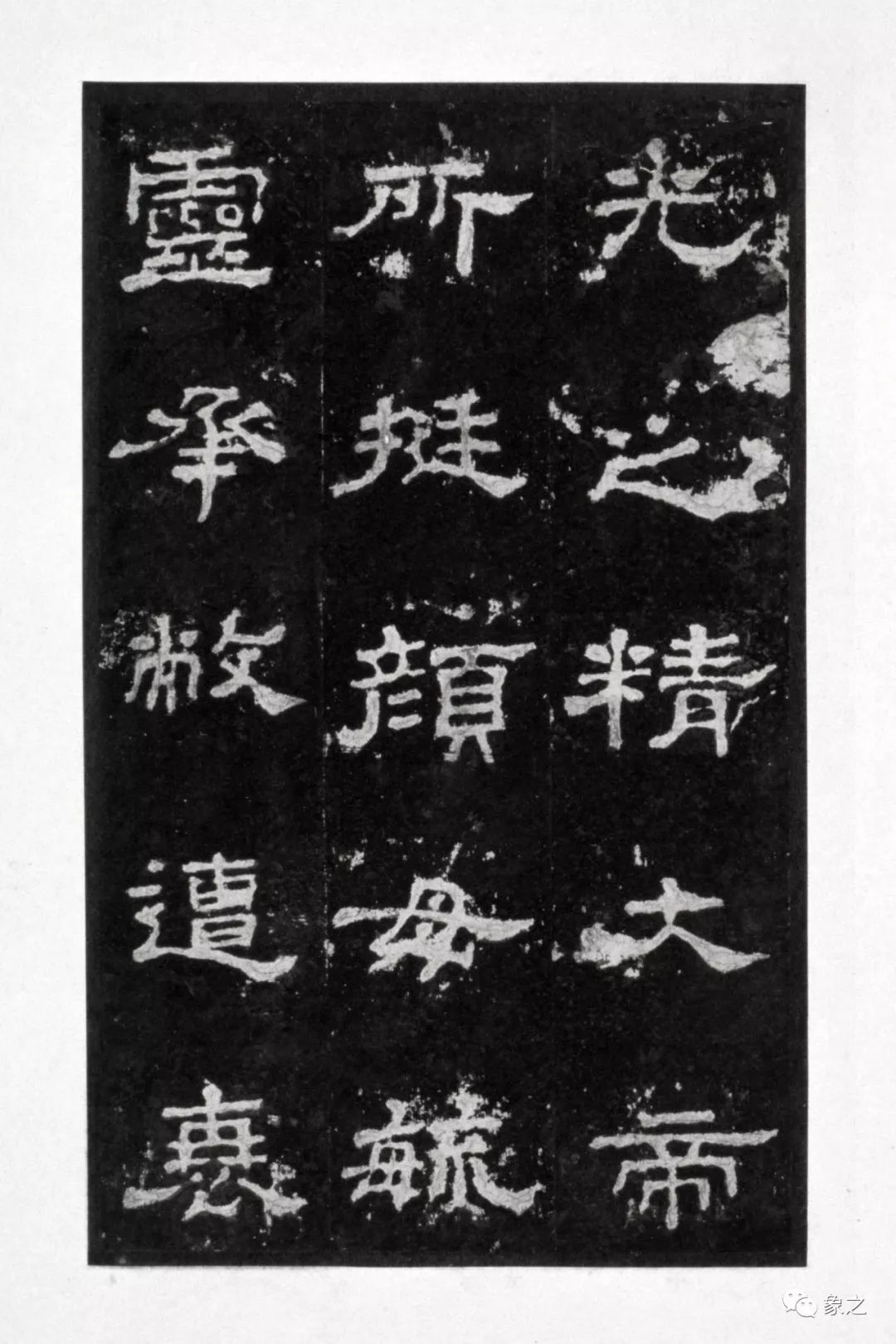

《史晨碑》既是漢碑書藝代表之作,也是反映漢代儒學地位變化和影響的重要史料。

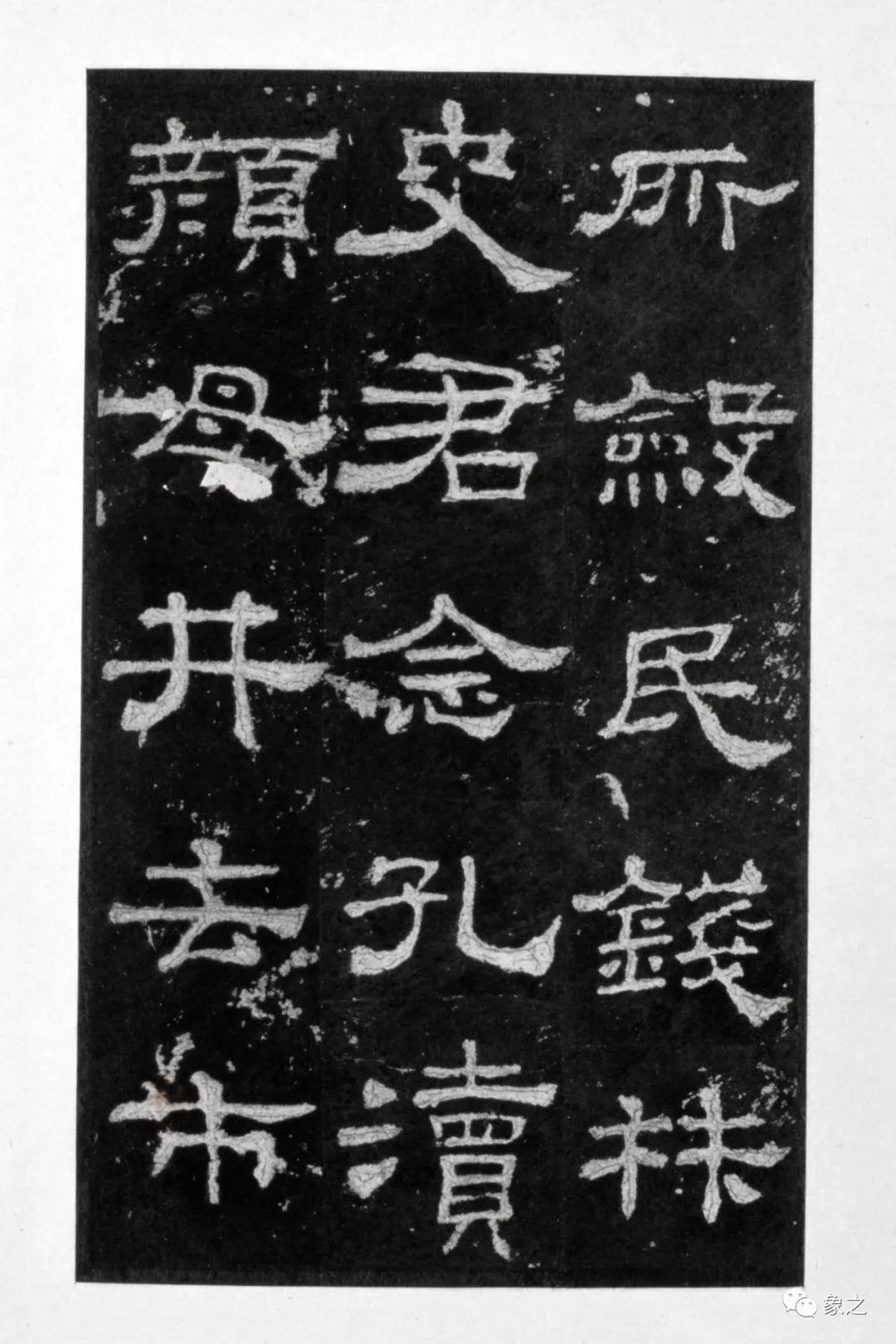

西漢武帝以來,經董仲舒閹割雜交后的儒學成為國家宗教,“罷黜百家,獨尊儒術”始。孔子的地位由人而稱王,由王而封神,影響已經開始直線飛升。諸子百家原是并存百花齊放,此后儒學已別于其他學派并滲透到國家政治、文化、信仰、藝術等社會的方方面面。但西漢時對孔儒的尊崇仍還處于書面和政令,終西漢一朝,尚無真正的官方祭孔,劉邦過魯祭祀孔子,多是出于爭取魯地儒生的考慮,皇家最重視的始終是劉氏的宗廟祭祀,關心的終歸是其統治的鞏固。盡管國家有政令,甚至到東漢末年時,可大眾信仰仍稱得上比較自由,就這漢桓帝他真正信奉的卻也是道家,還曾派人去河南大規模祭祀老子。真正意義上的官方祀孔,直到東漢才開始真正出現。而漢桓帝時,《乙瑛碑》中所記述的孔廟中連專祭祀之事的官員都還沒有,魯相乙瑛要向皇帝奏表設置一個先前從沒有過的百石卒史。東漢自光武帝始,數代君主親赴曲阜祭孔,對一系列祭孔禮儀逐漸規范化、日常化。而民間的孔子崇拜較于官方的推揚有過之而無不及。《史晨碑》所記載祭祀孔子的盛況,官吏賢達、泮宮弟子等就有近千人之眾,不難想見百姓中也多有頂禮膜拜者。

在公眾號對話框輸入關鍵字 史晨碑 即可獲取此帖的下載鏈接

如需轉載請聯系授權,未授權私轉后果自負

精彩往期