大小:

下載:371次

分類:書法篆刻

手機掃碼免費下載

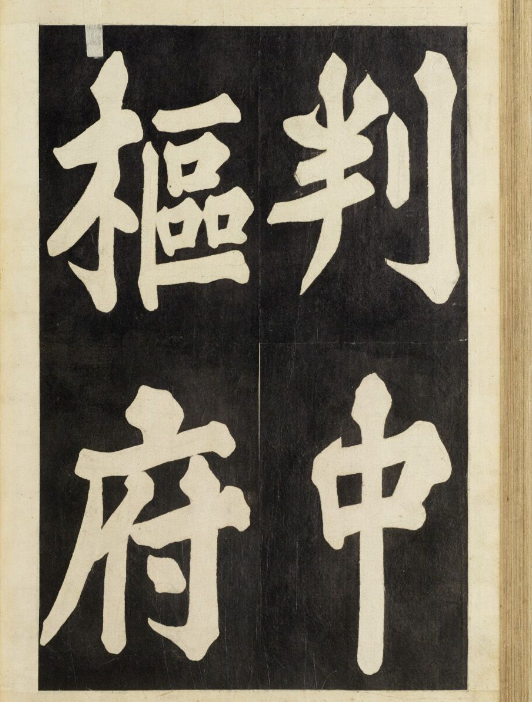

糾錯留言#智永書法墨跡《真草千字文》附跋簡介

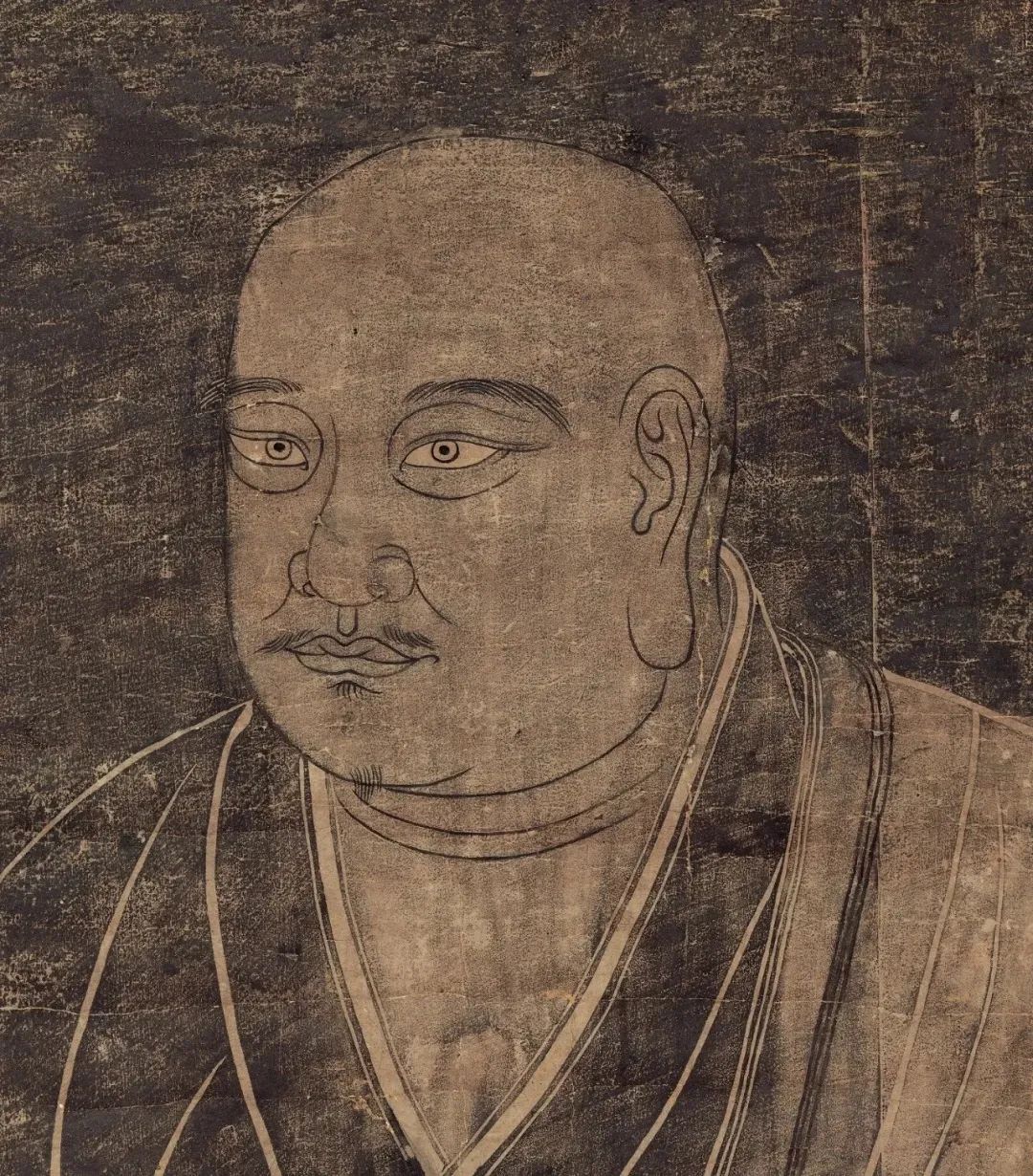

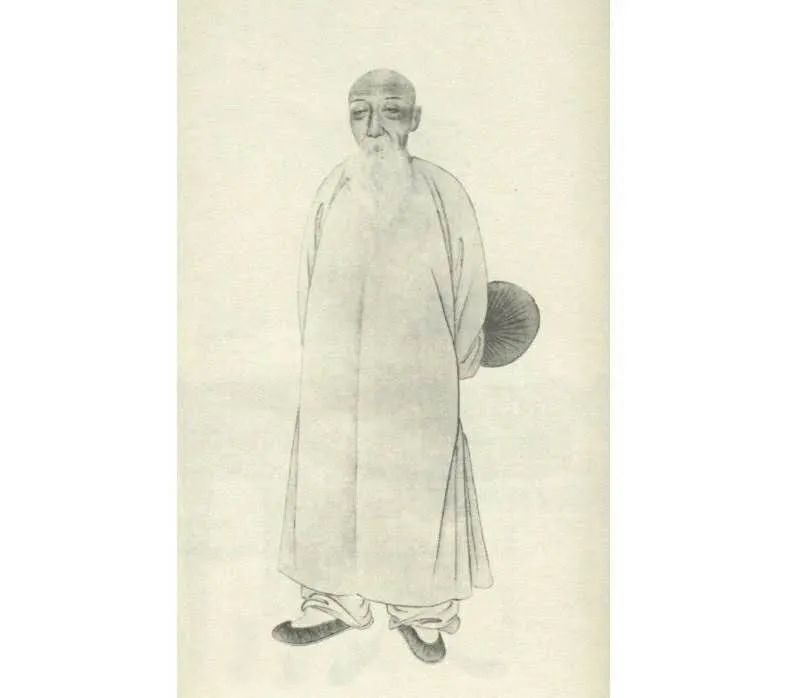

智永,生卒年不詳,陳、隋間僧人,名法極,姓王,會稽人,善書法,尤工草書。為王羲之七世孫,王羲之第五子徽之之后。山陰(今浙江紹興)永欣寺僧,人稱“永禪師”。常居永興寺閣,臨池學書。閉門習書三十年。初從蕭子云學書法,后以先祖王羲之為宗,在永欣寺閣上潛心研習了30年。智永妙傳家法,精力過人,隋唐間工書者鮮不臨學。年百歲乃終。智果、辨才、虞世南均智永書法高足。

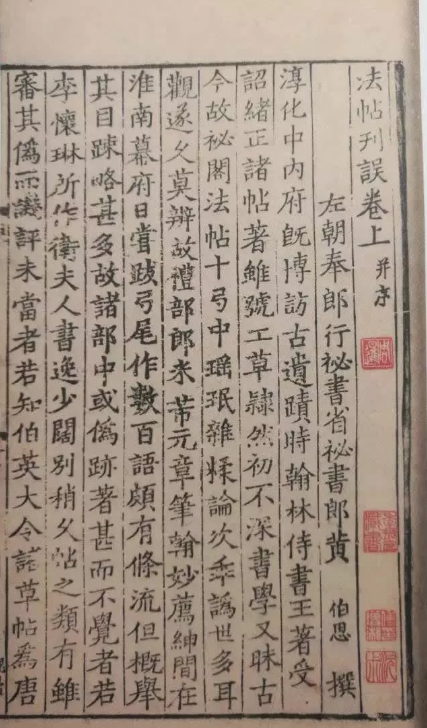

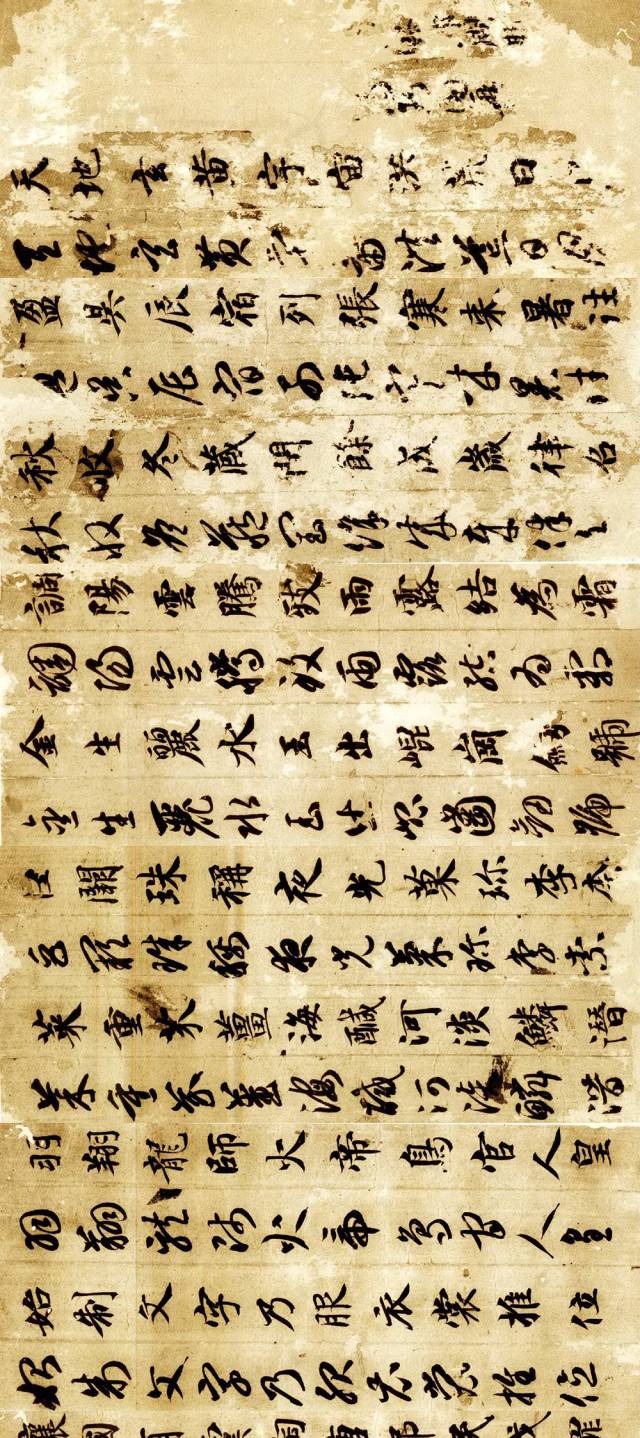

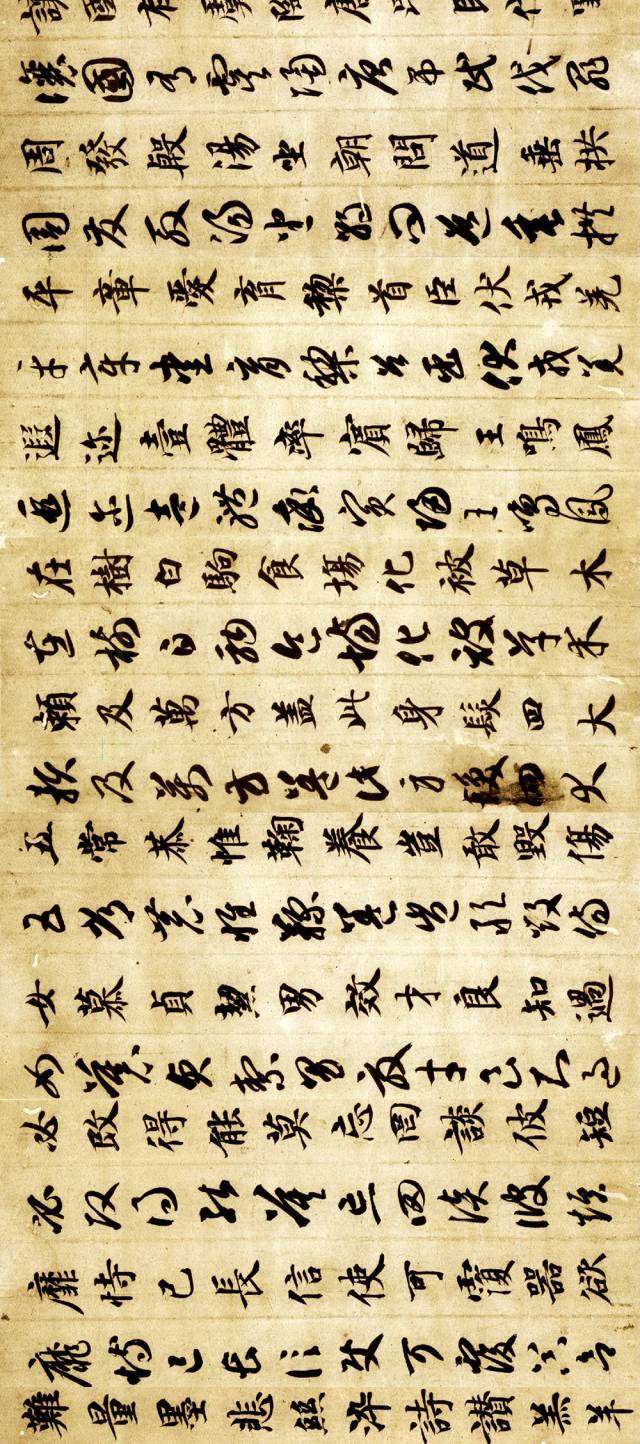

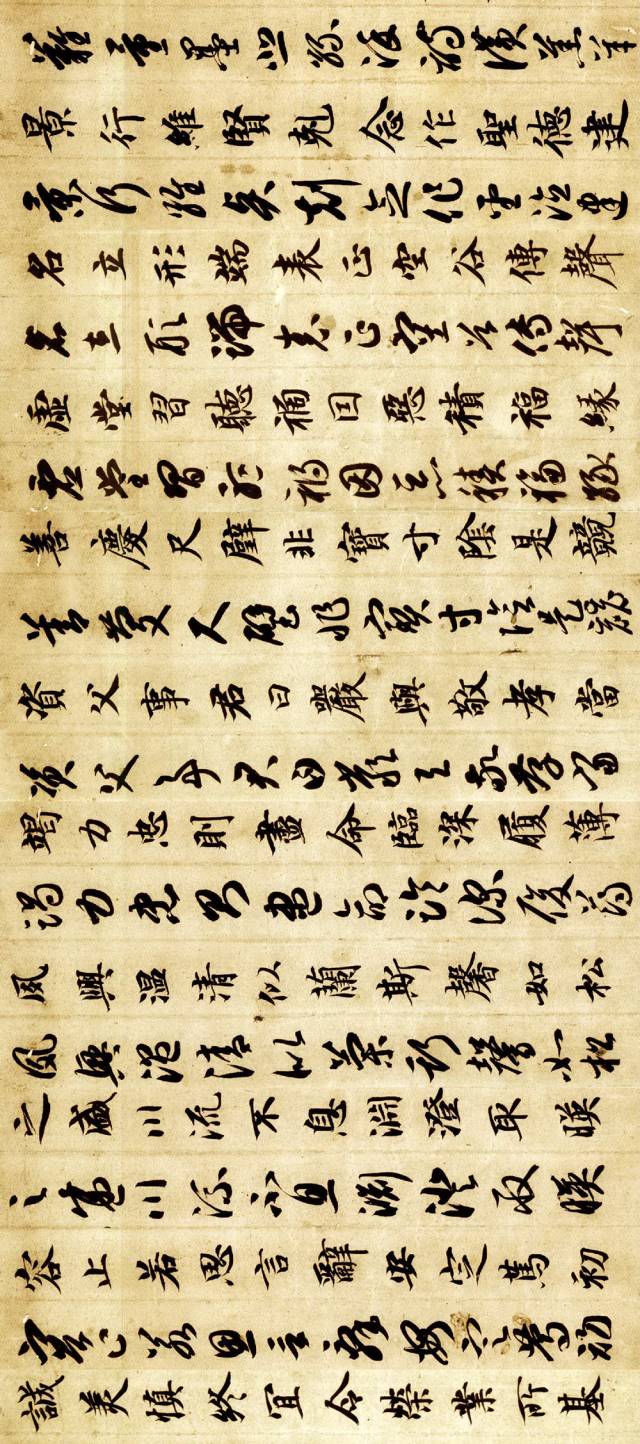

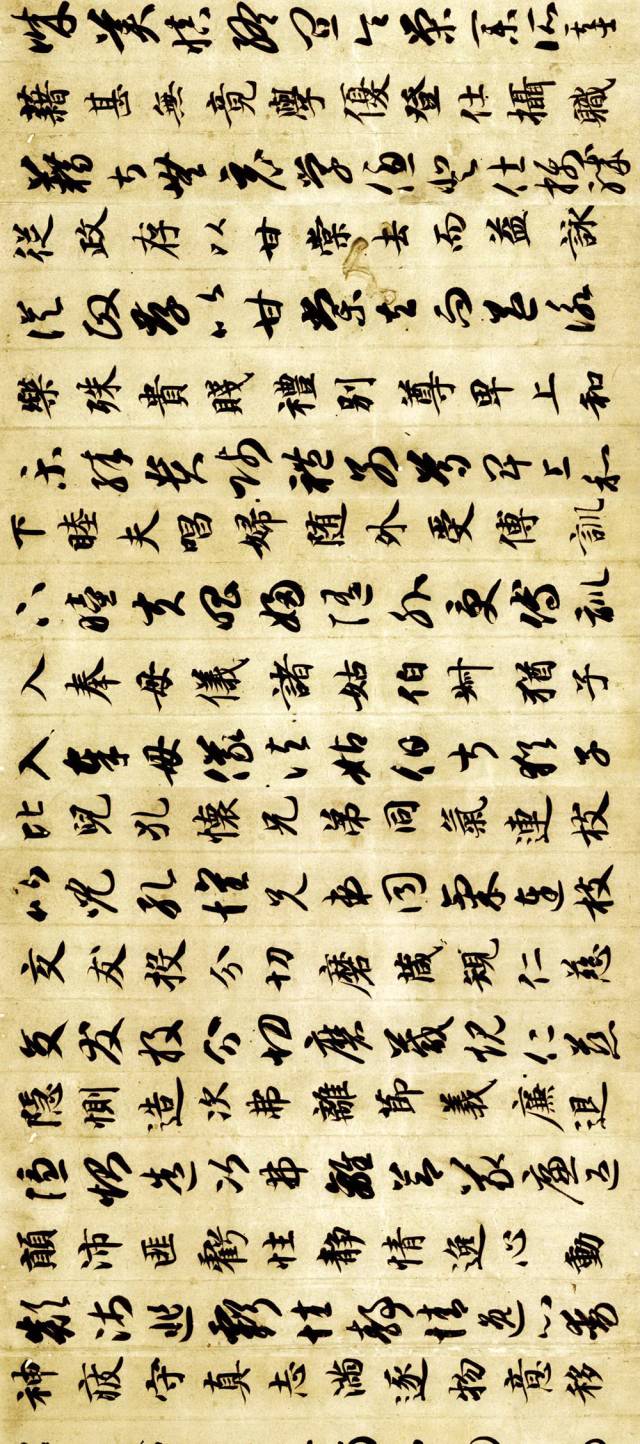

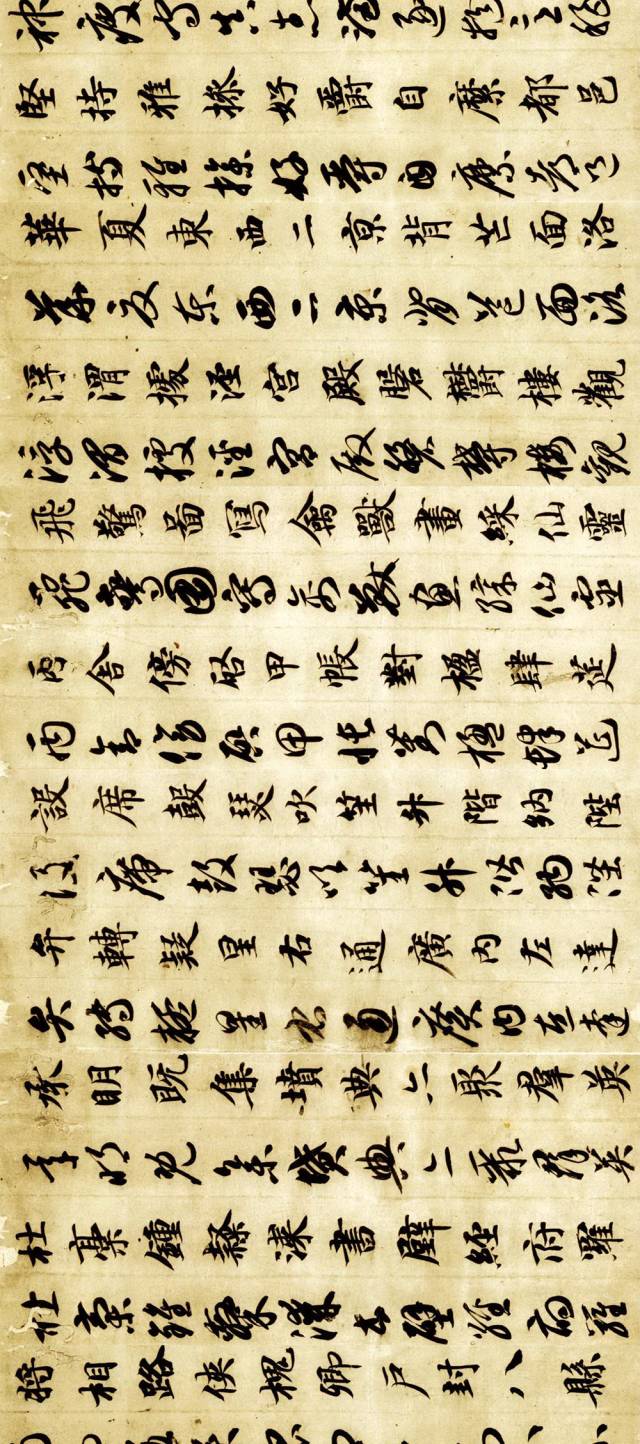

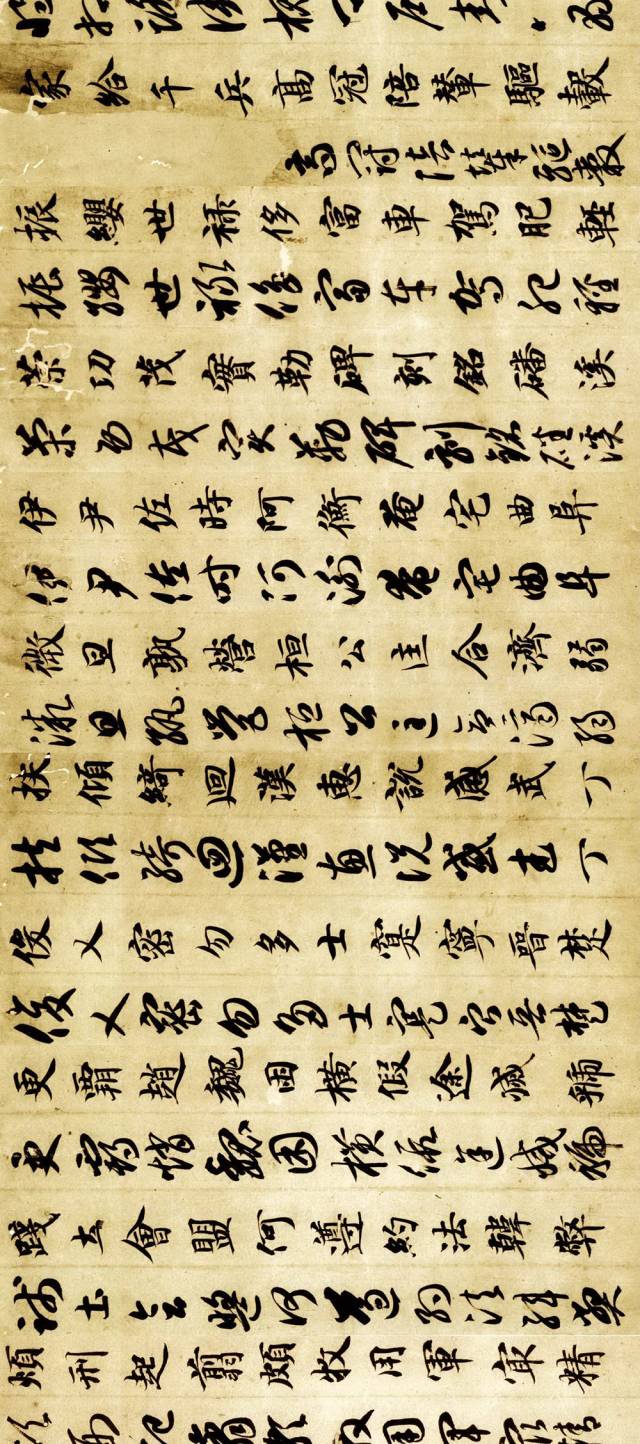

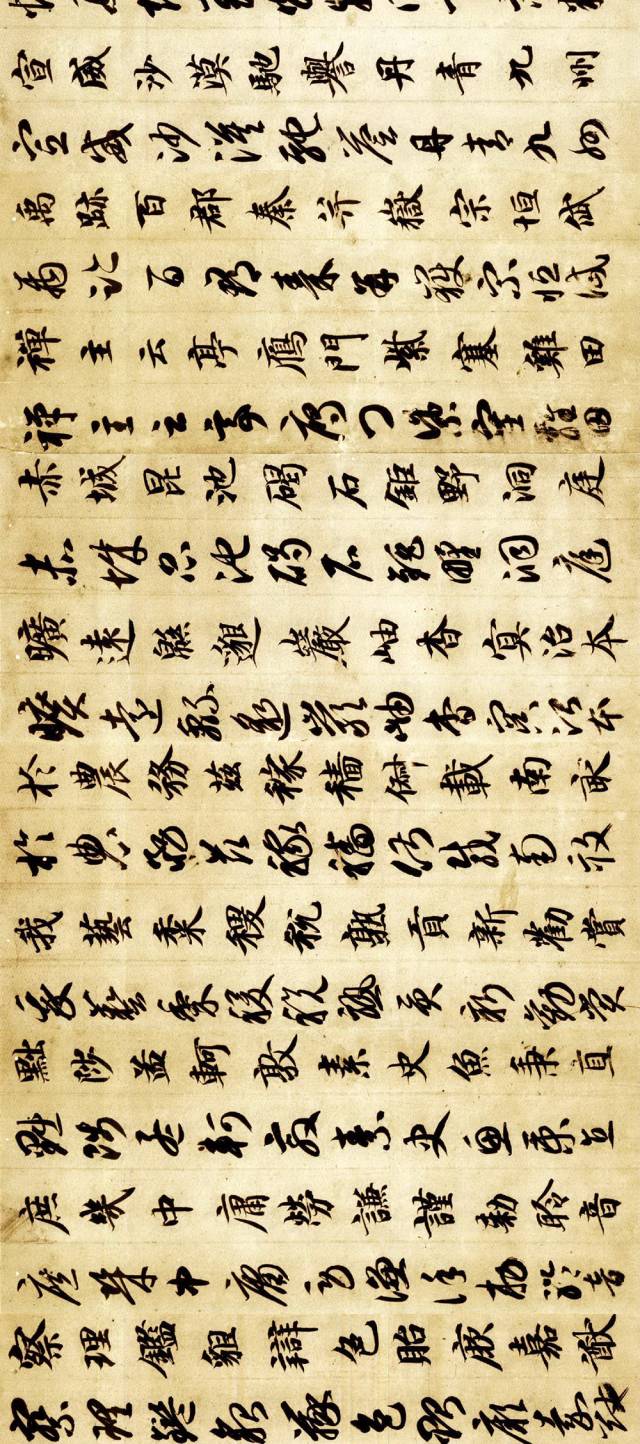

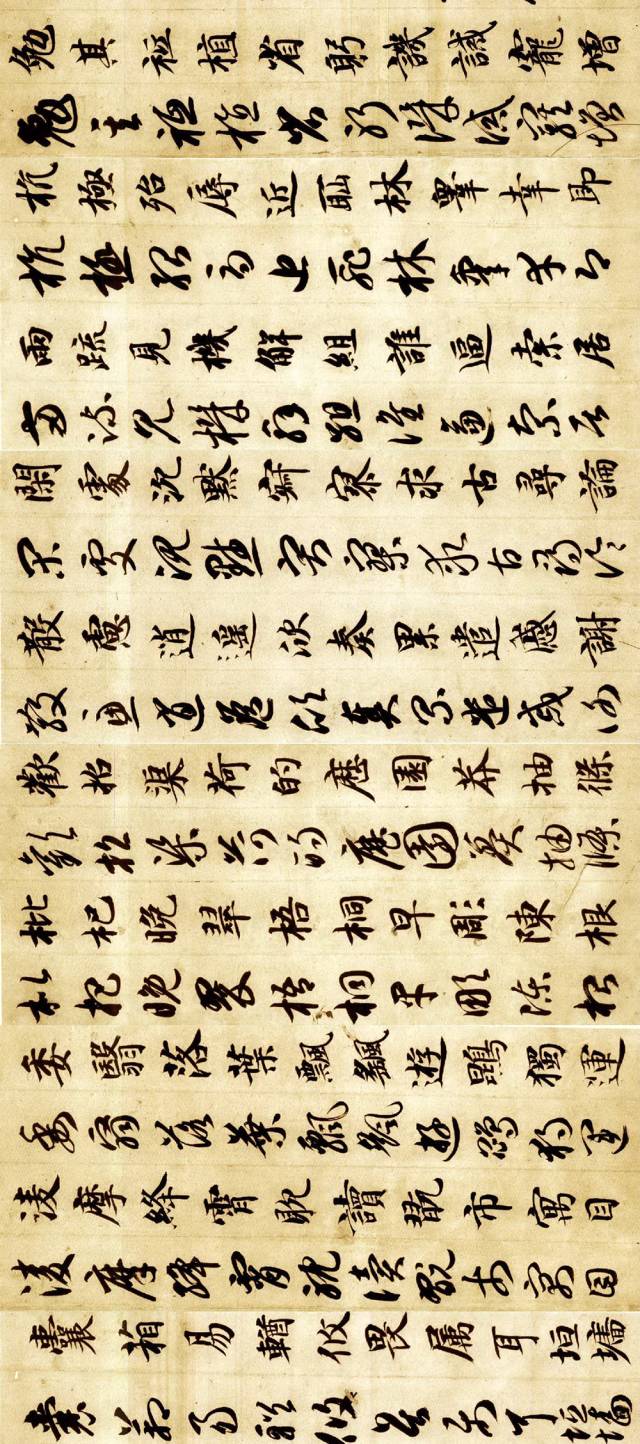

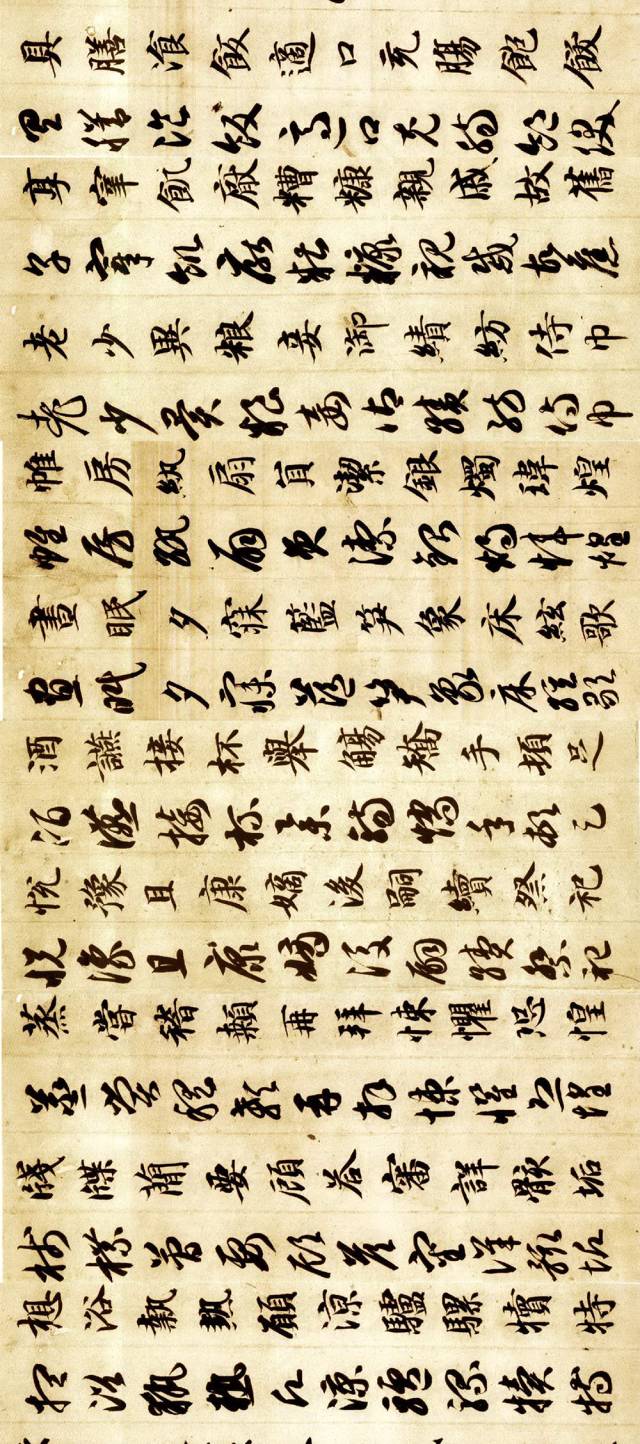

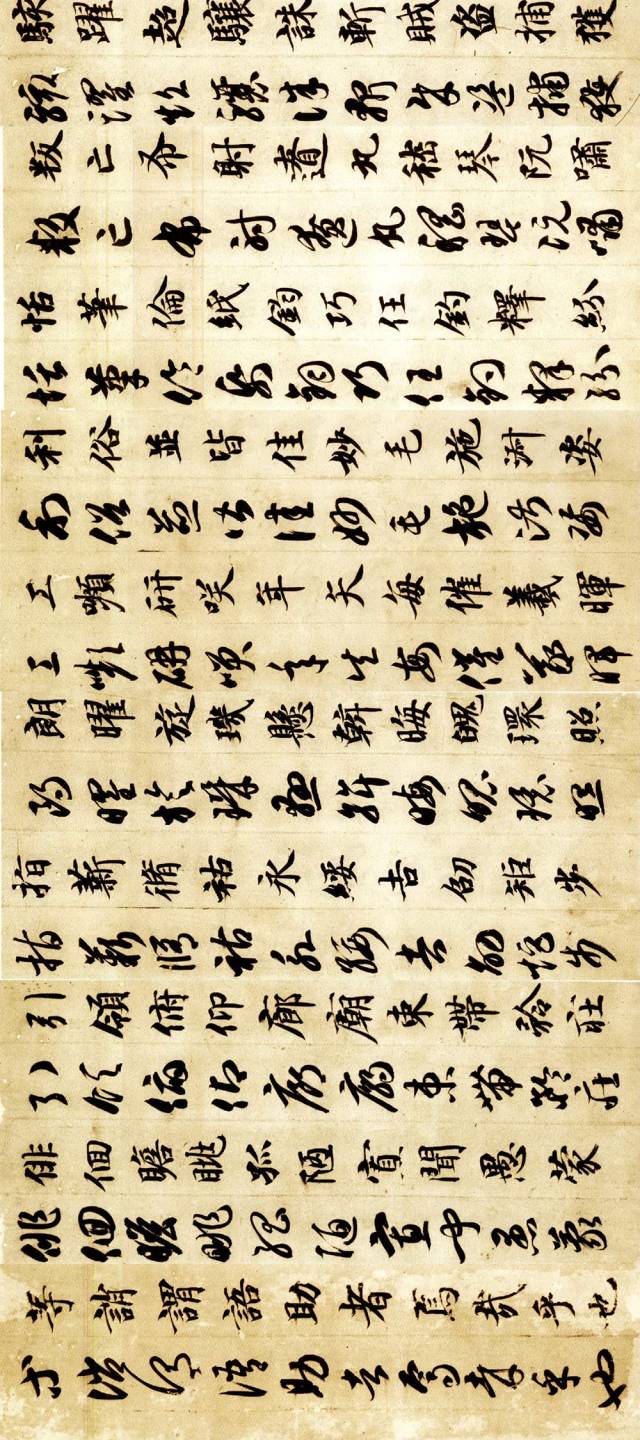

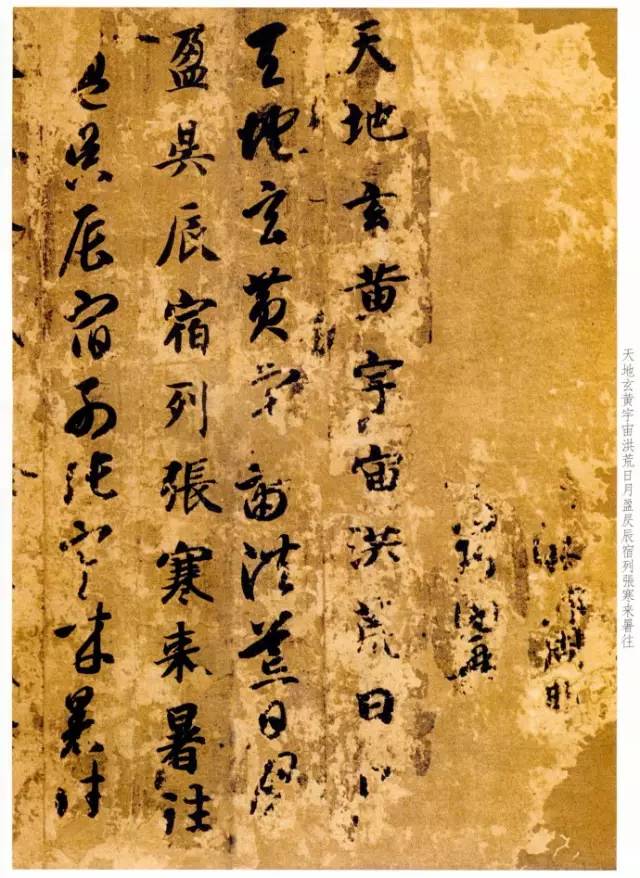

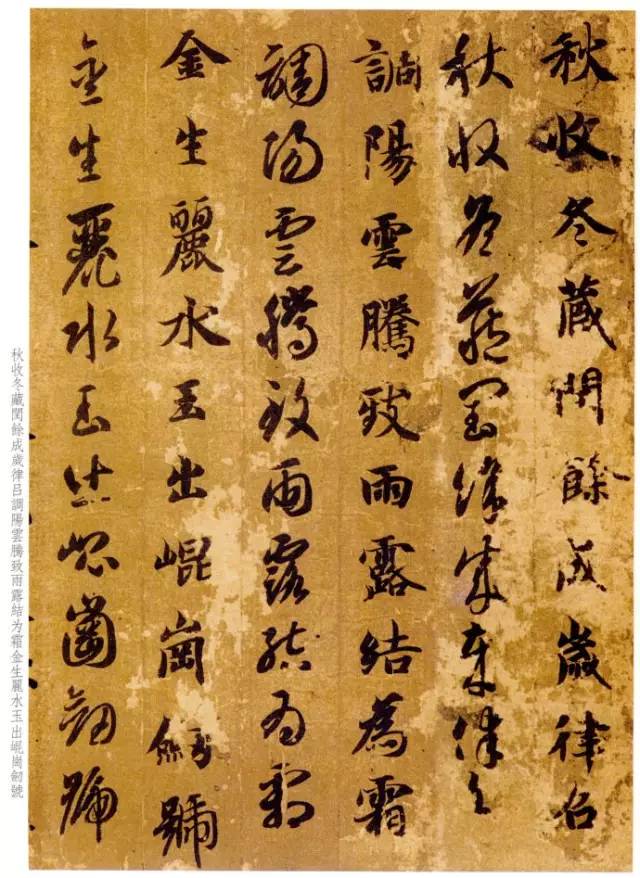

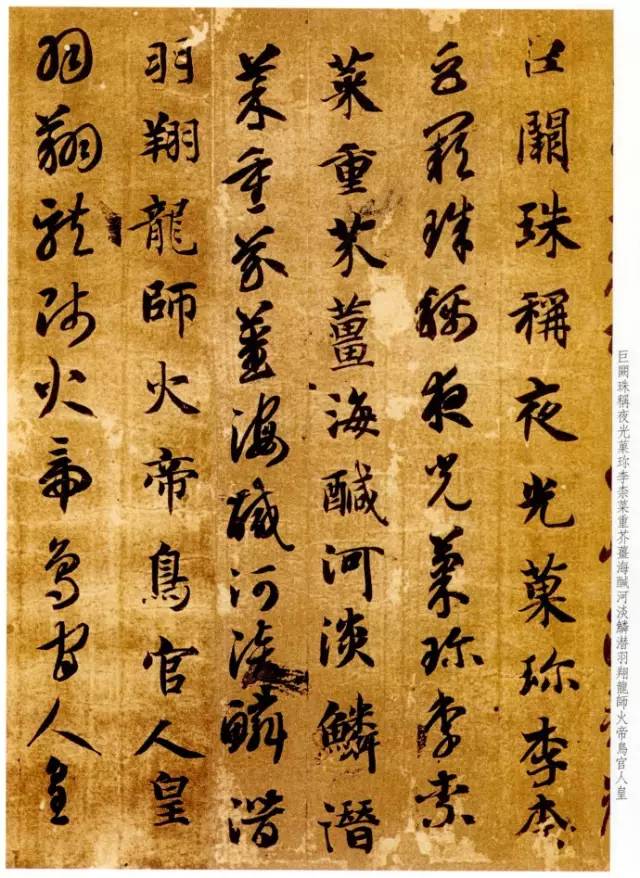

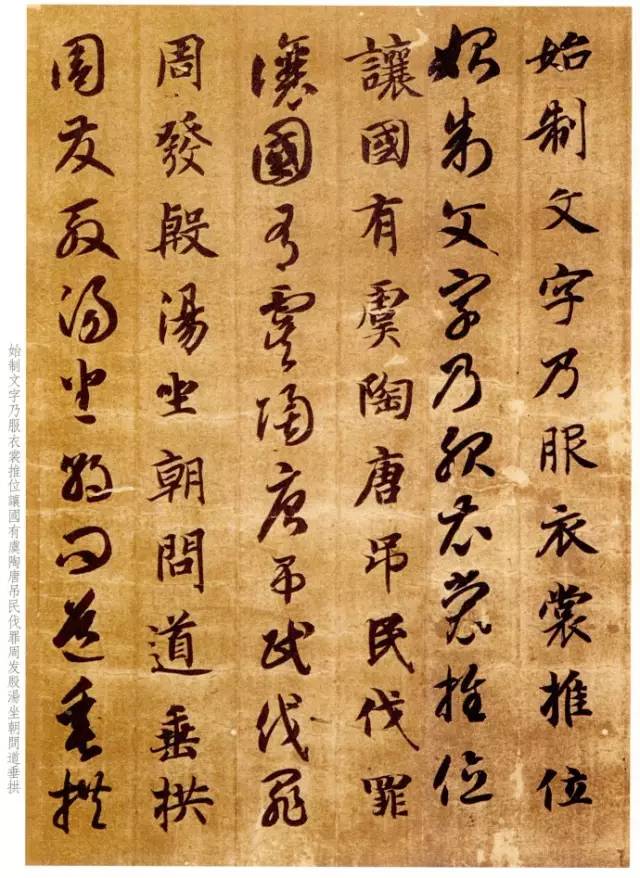

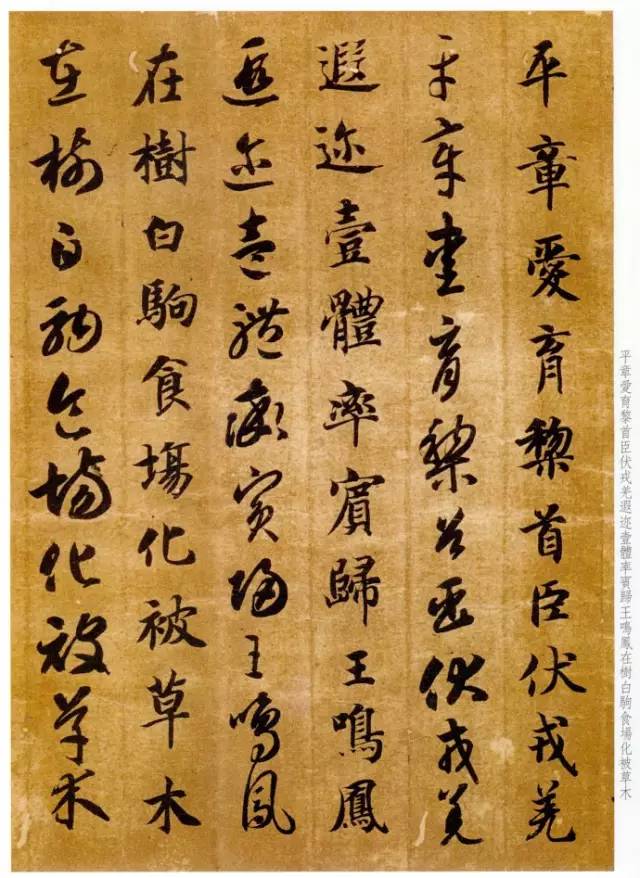

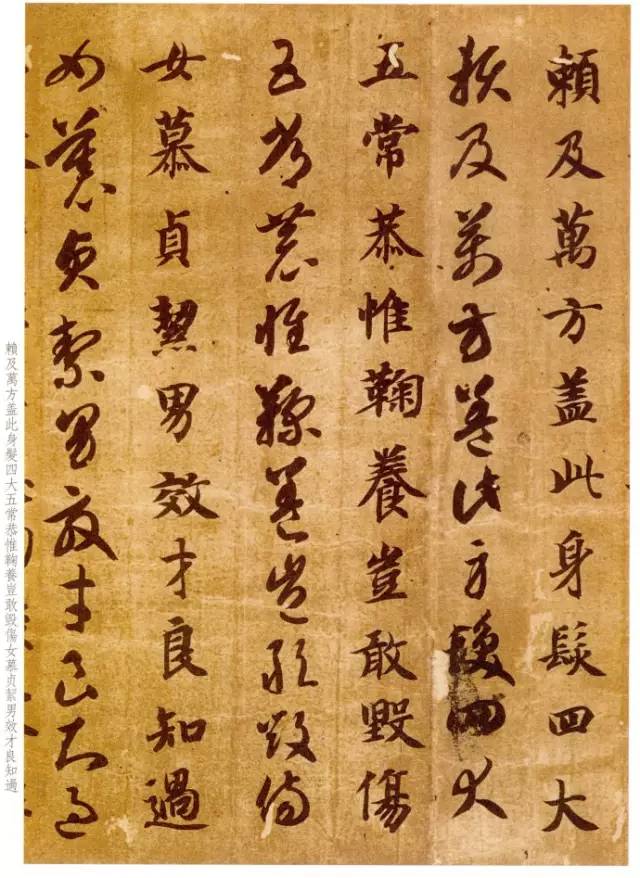

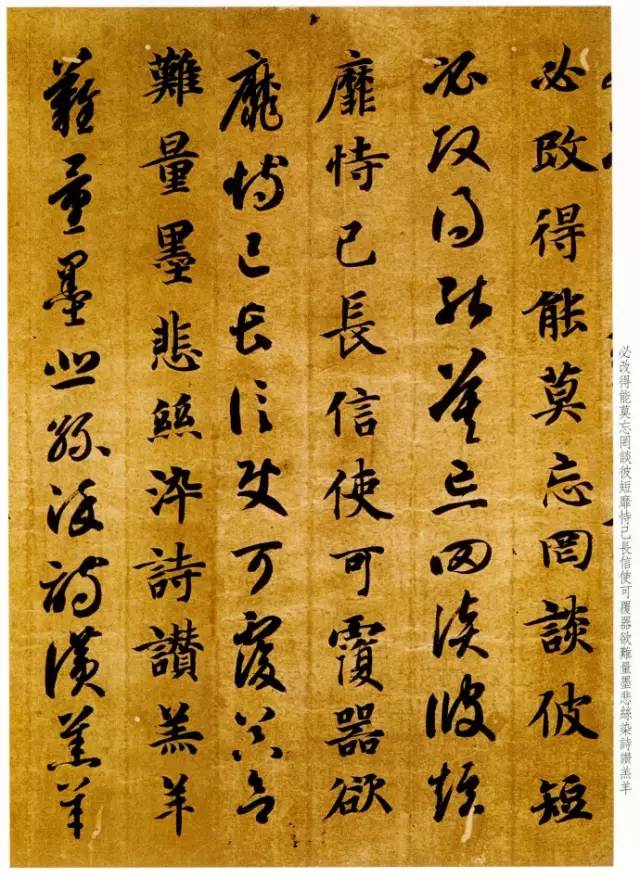

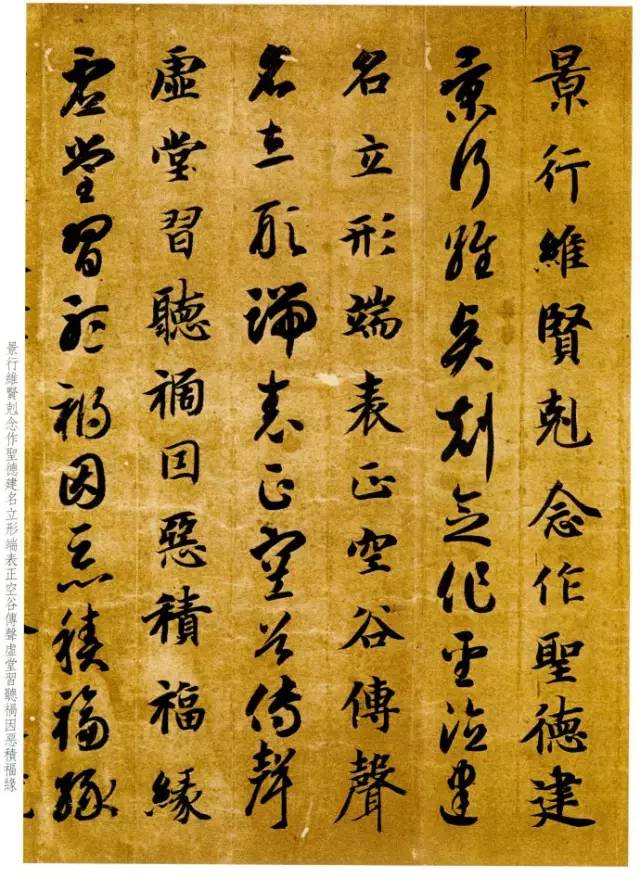

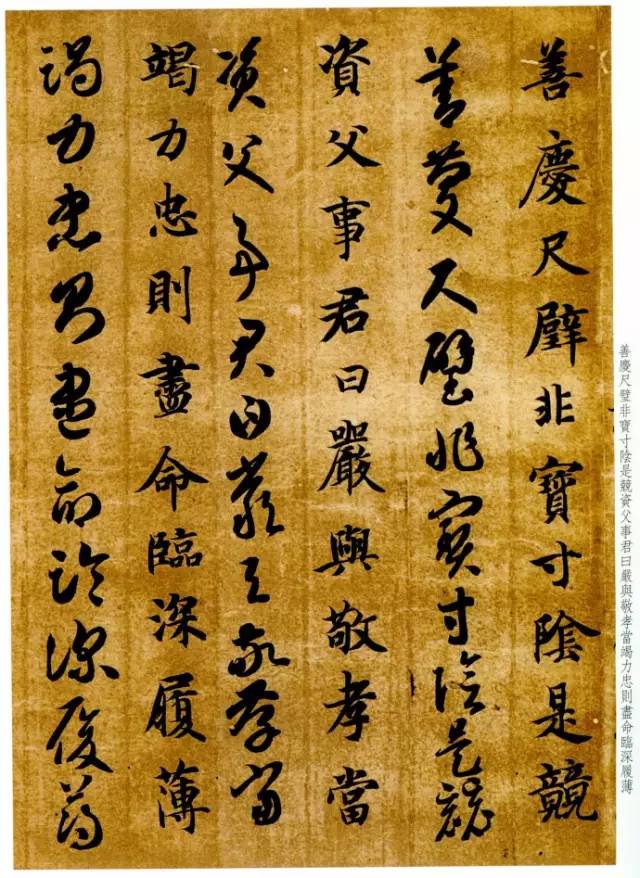

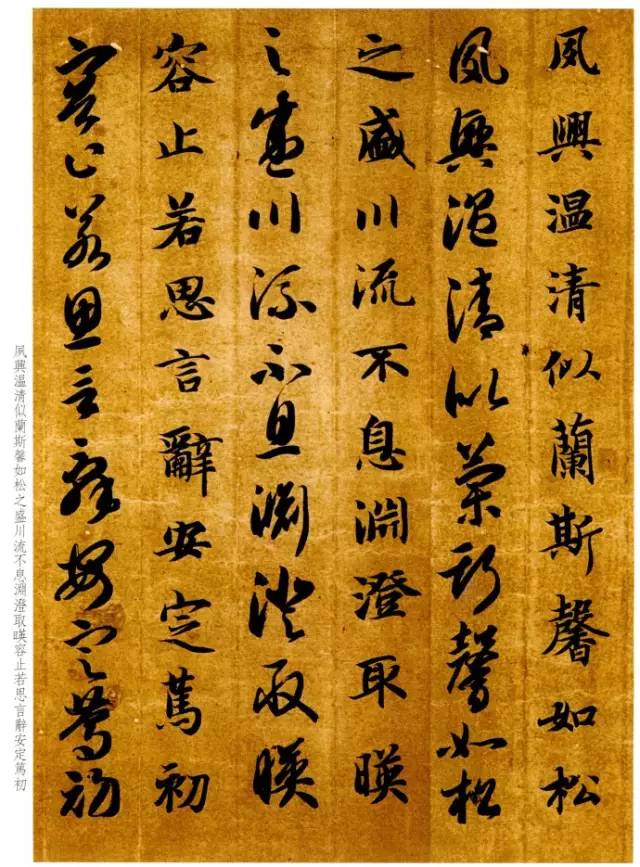

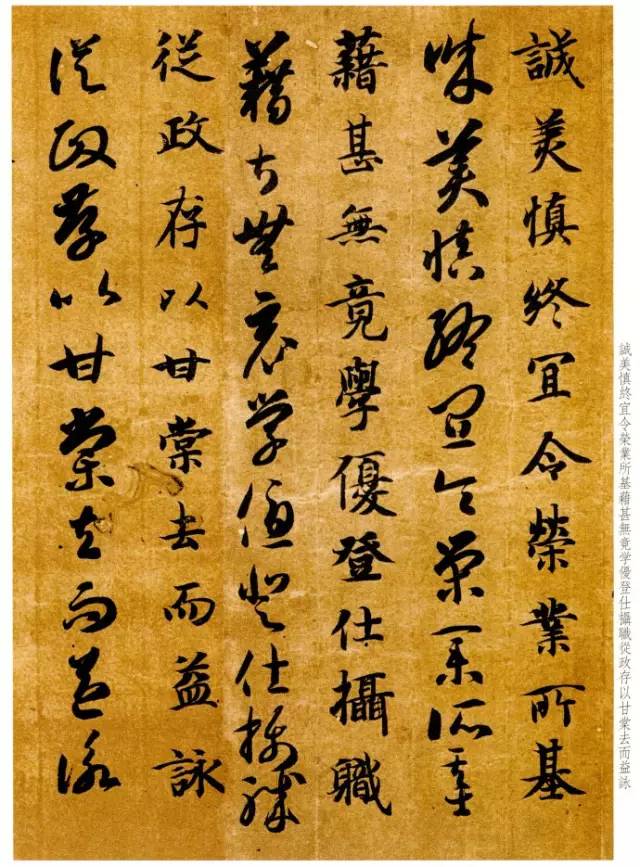

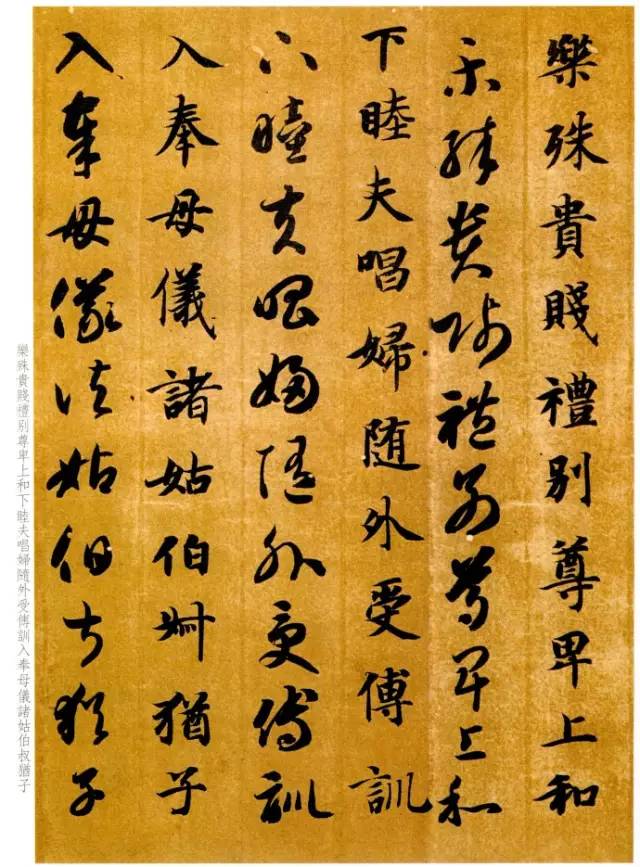

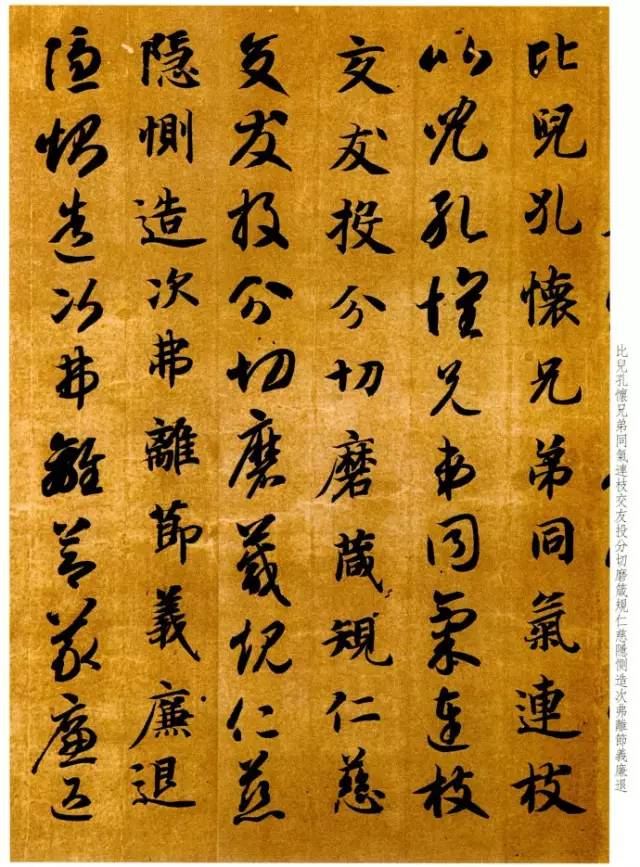

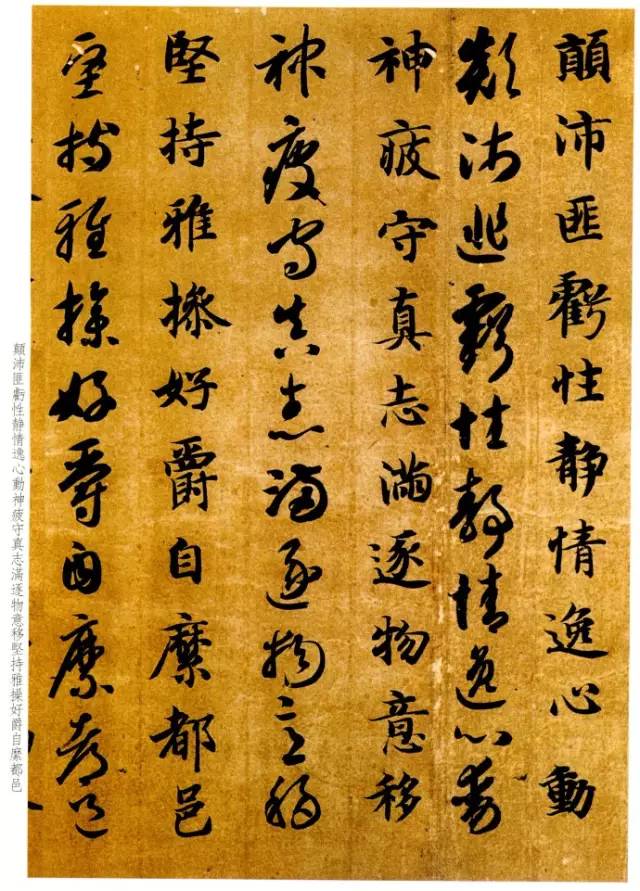

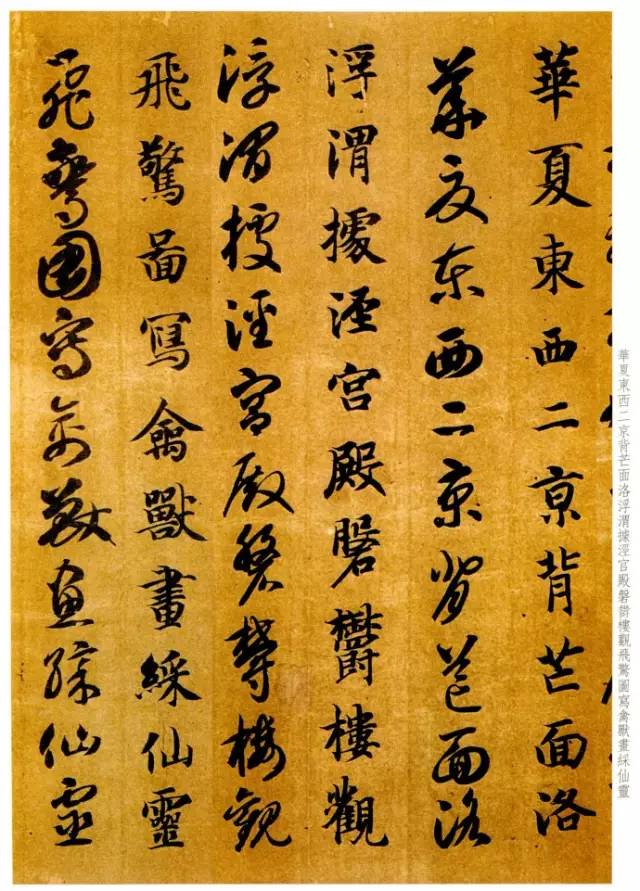

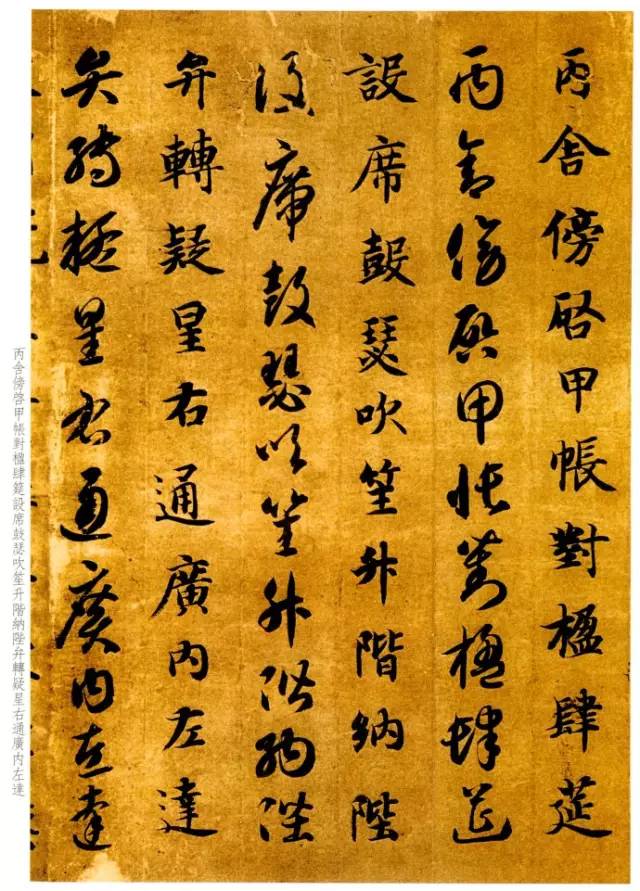

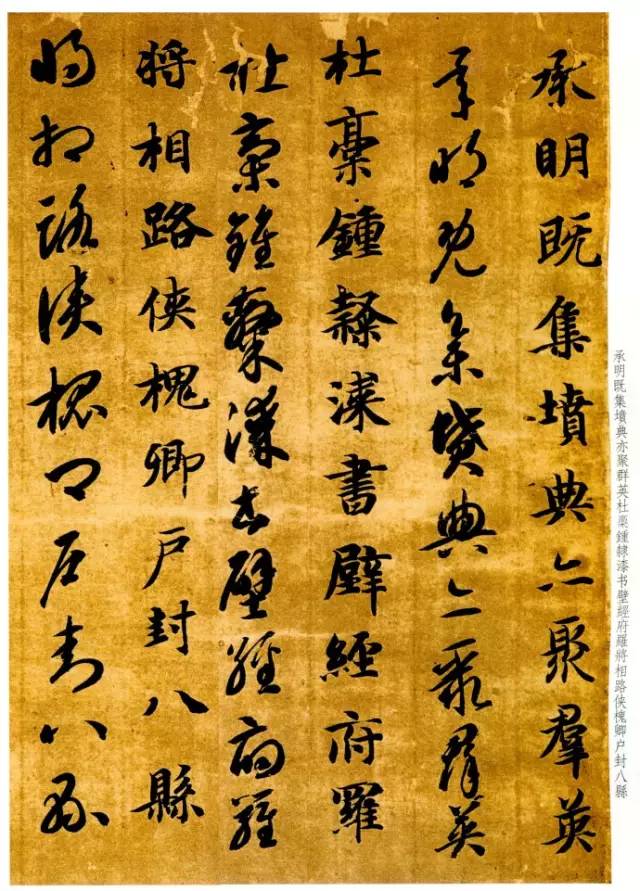

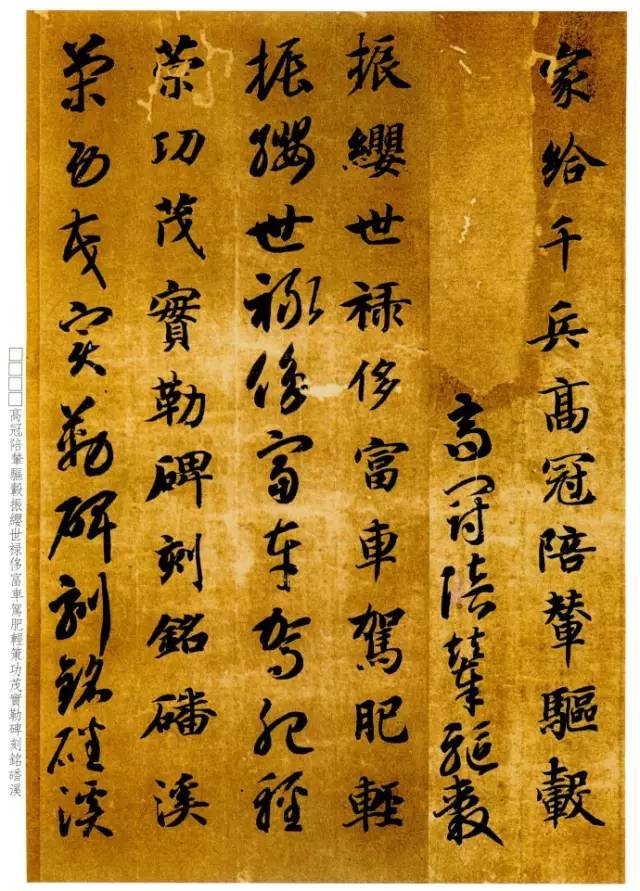

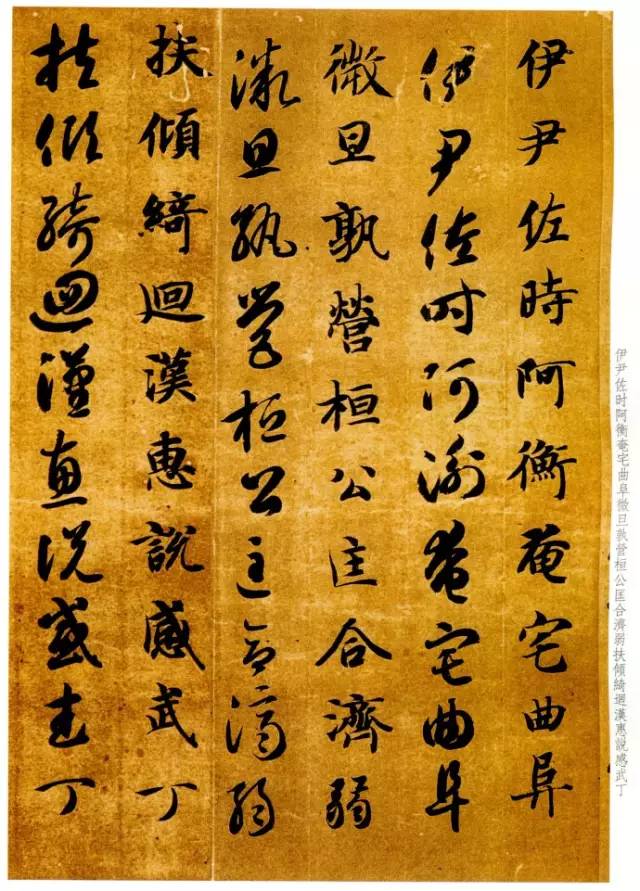

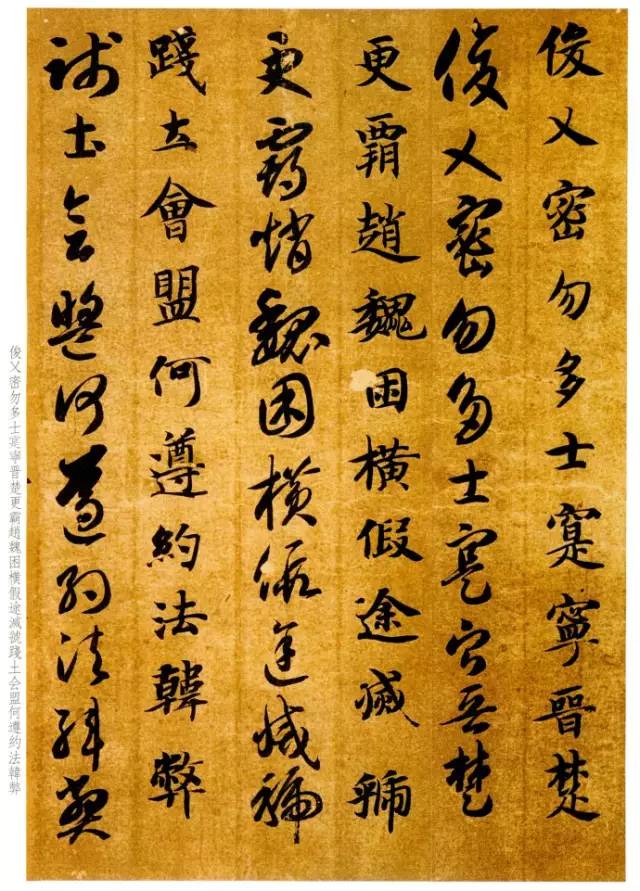

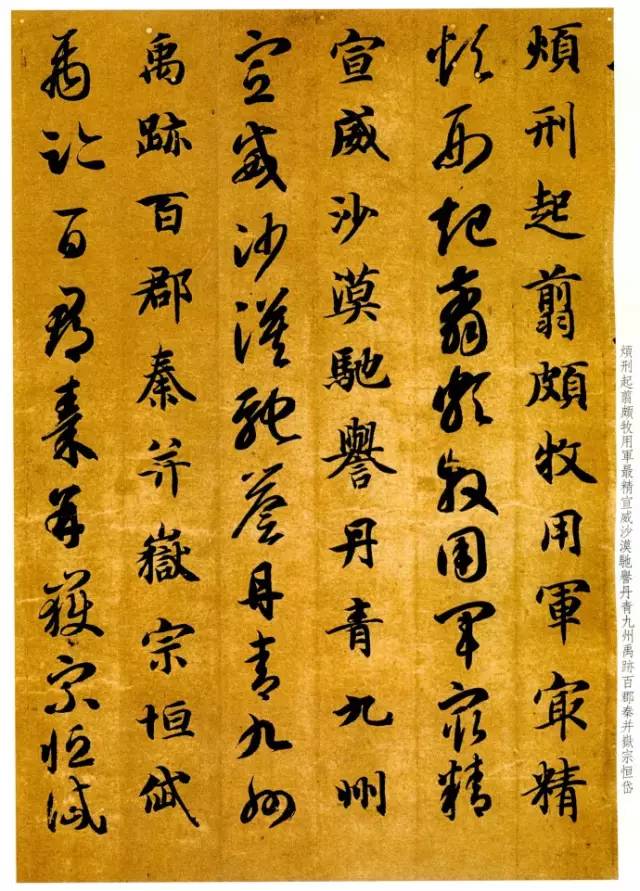

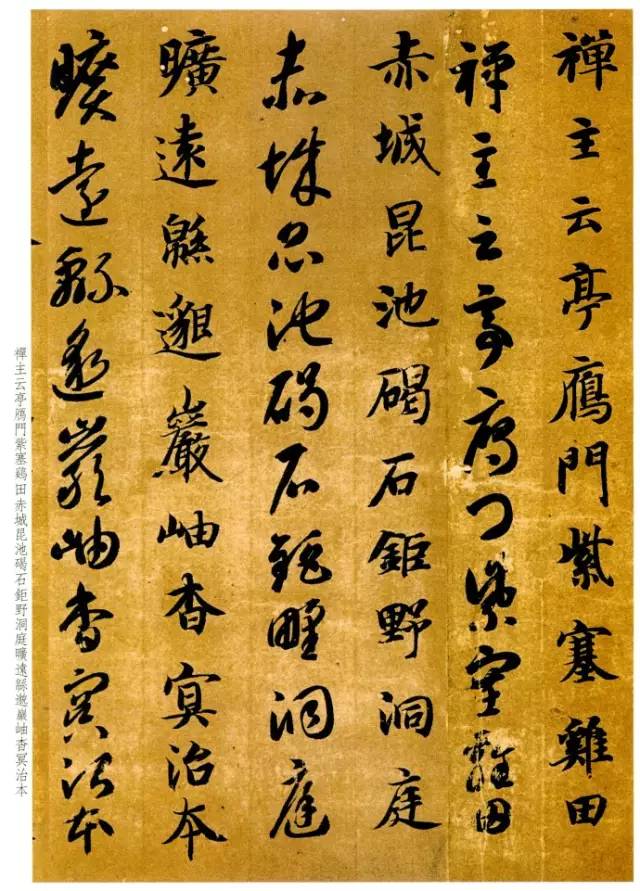

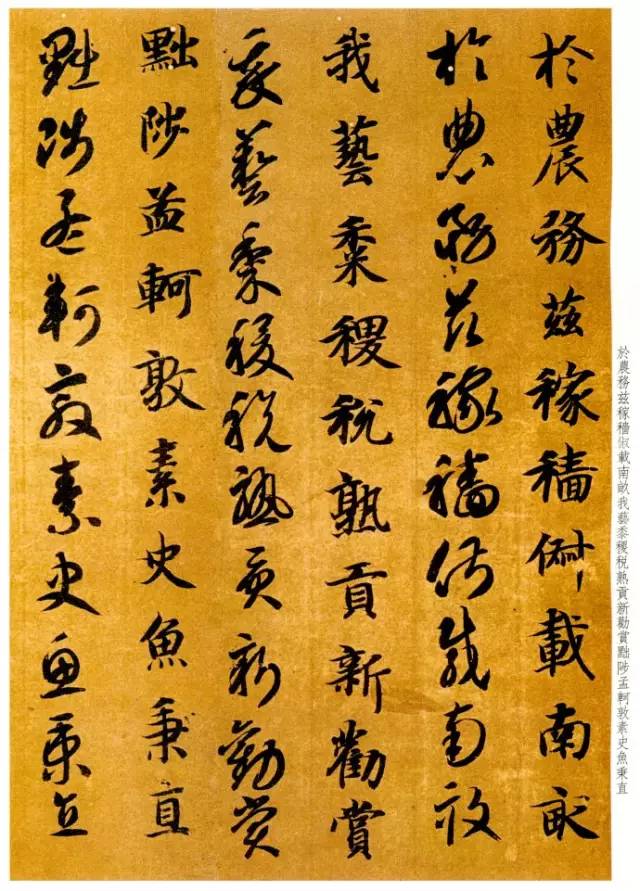

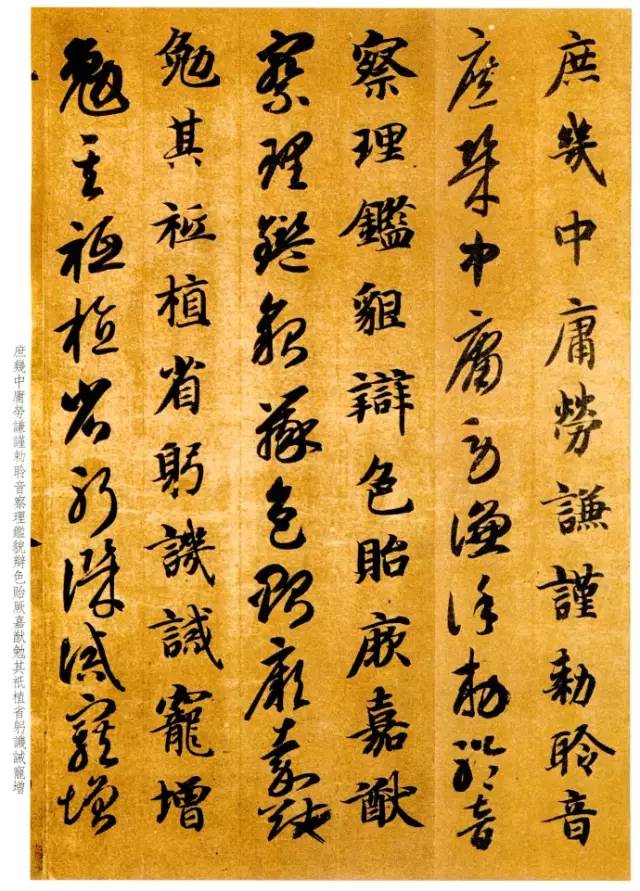

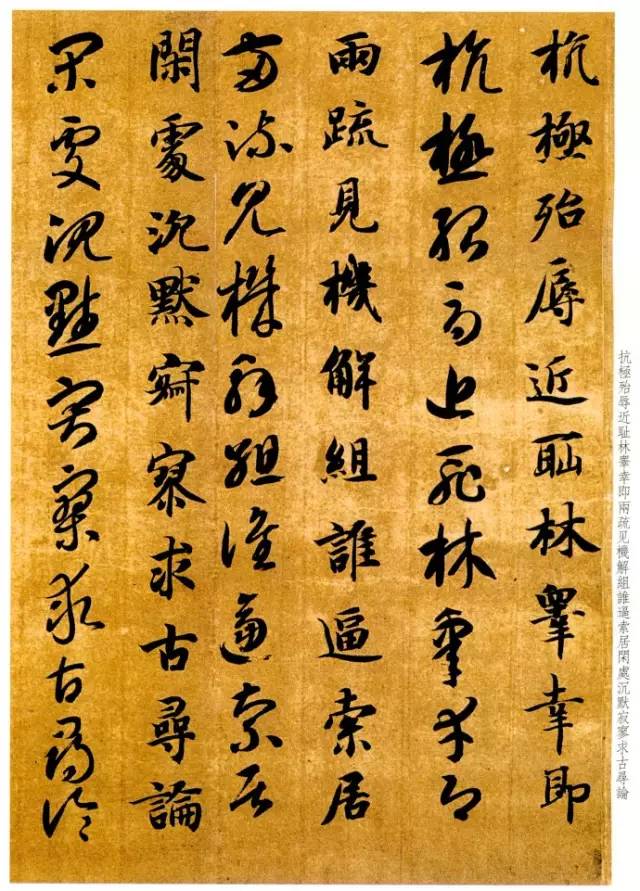

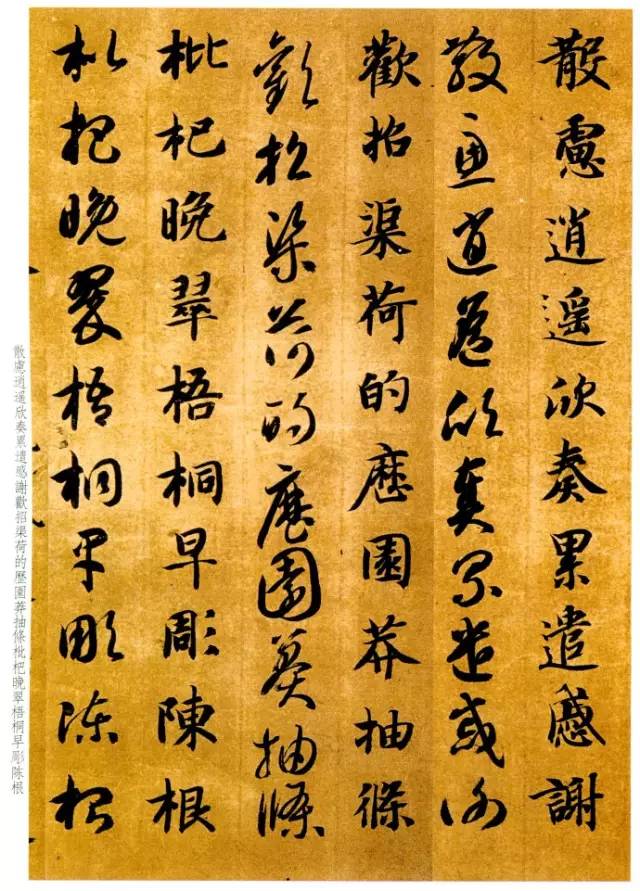

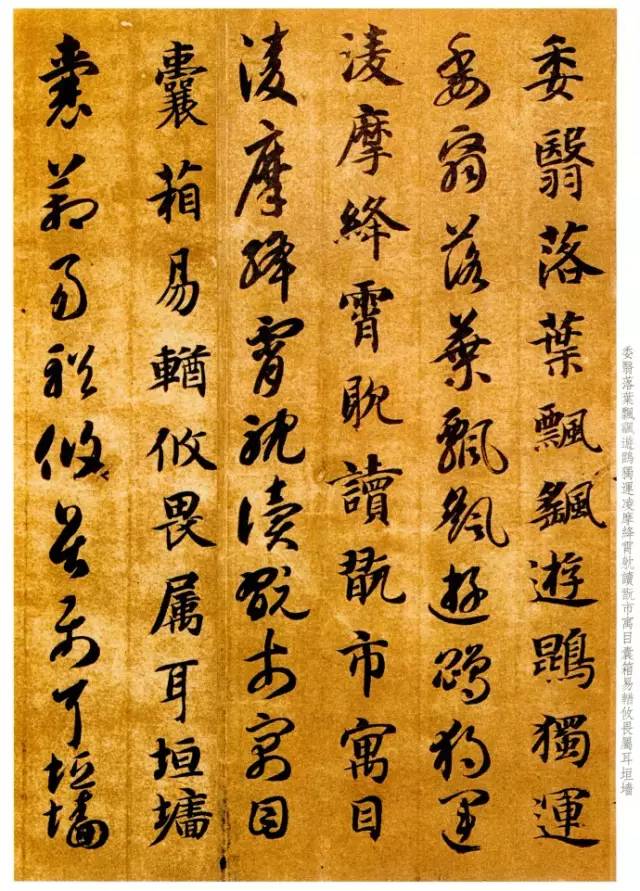

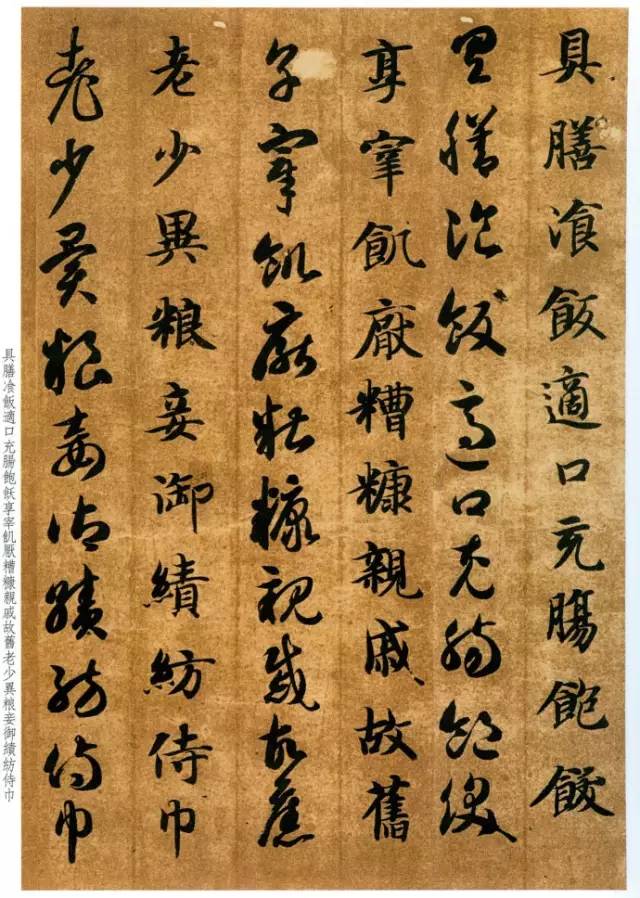

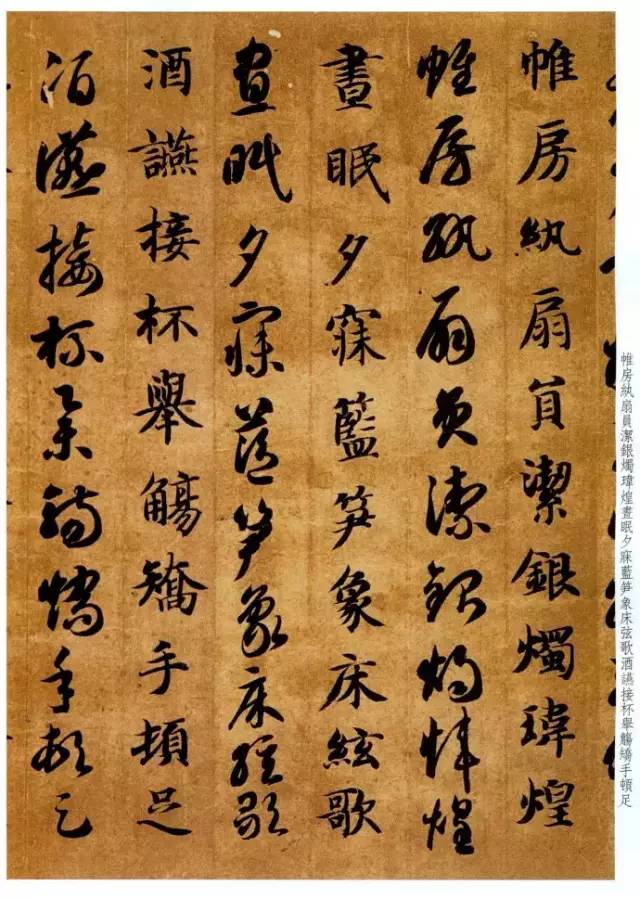

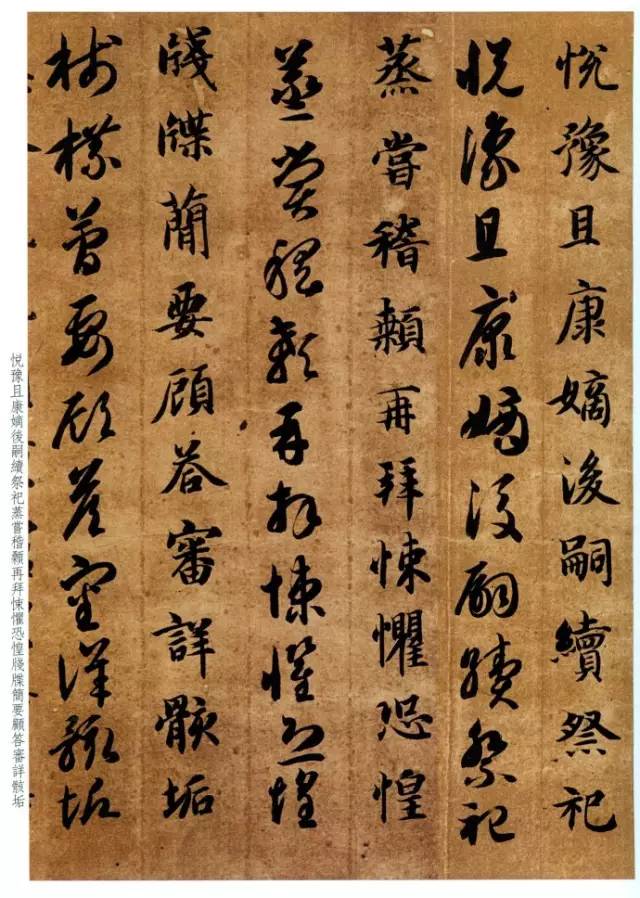

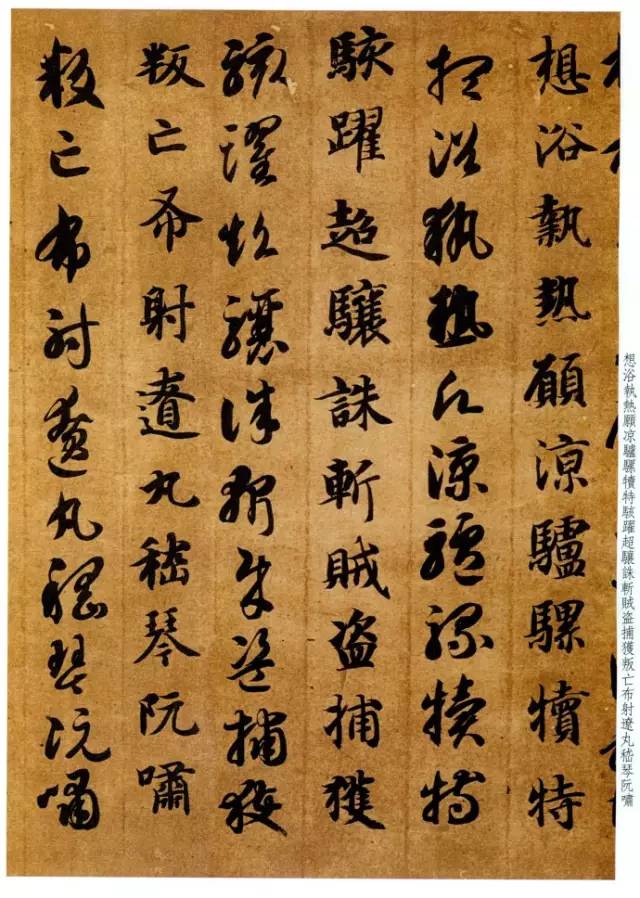

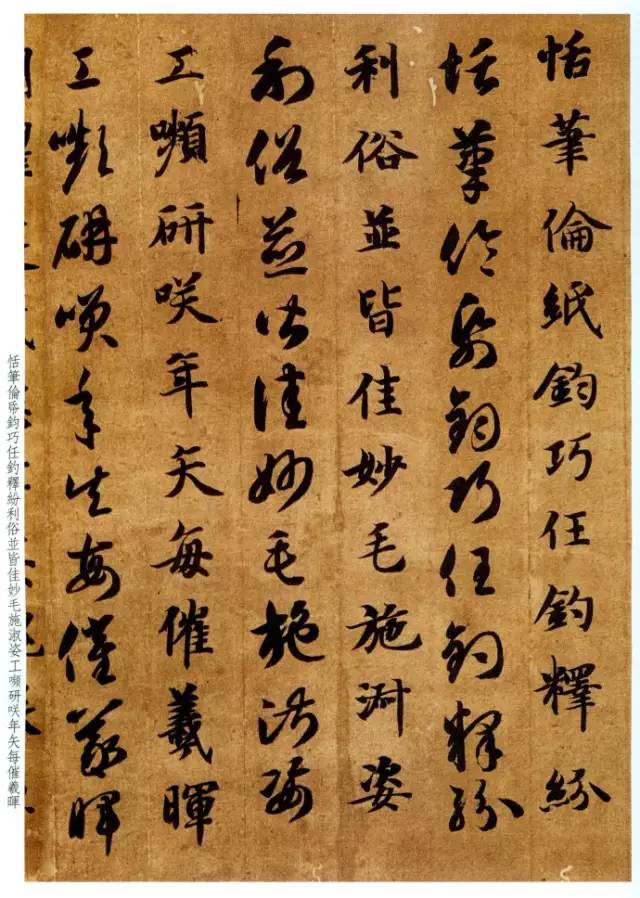

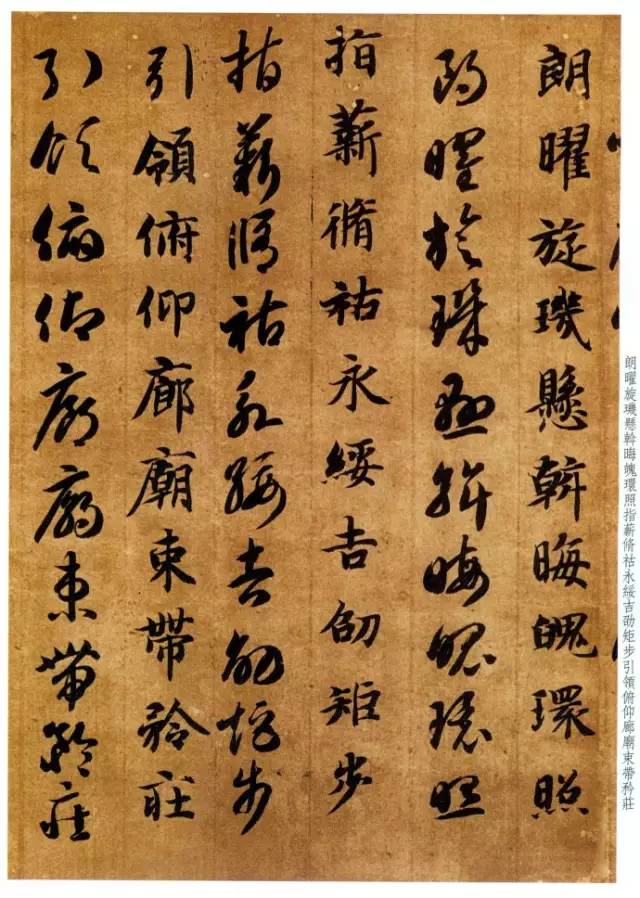

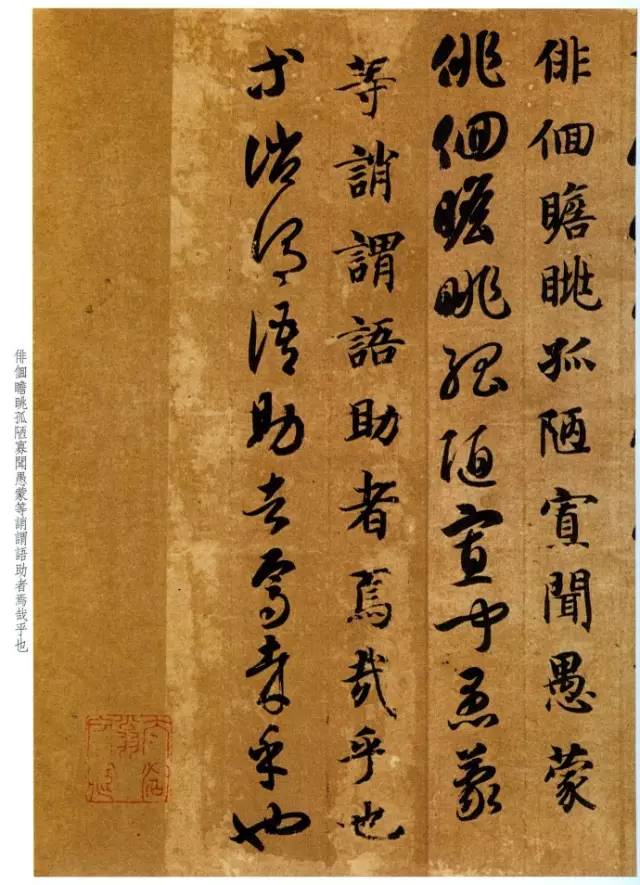

《真草千字文》墨跡本為日本所藏,紙本,冊裝。計二百零二行、每行十字,原為谷鐵臣舊藏,后歸京都小川為次郎,現為小川為次郎之子小川正字廣巳先生收藏。后有楊守敬、日下東作(鳴鶴)、羅振玉、內藤虎所寫題跋,論者認為墨跡本為智永真跡,也有人疑為唐人臨本。

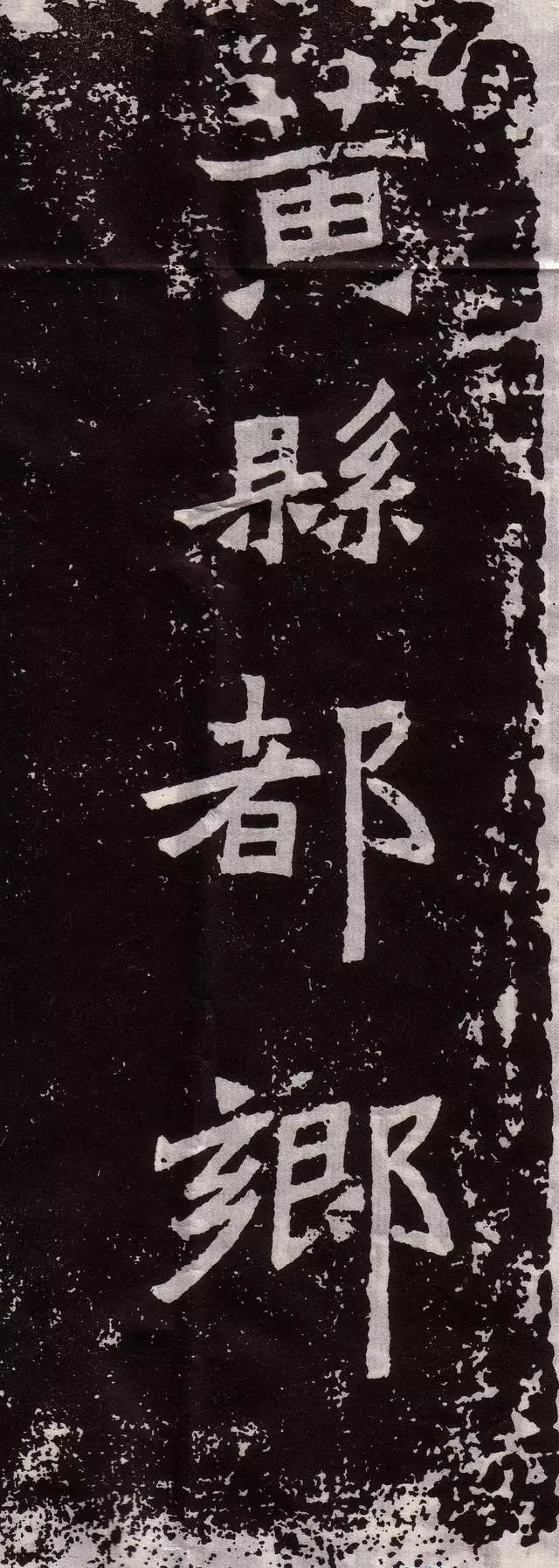

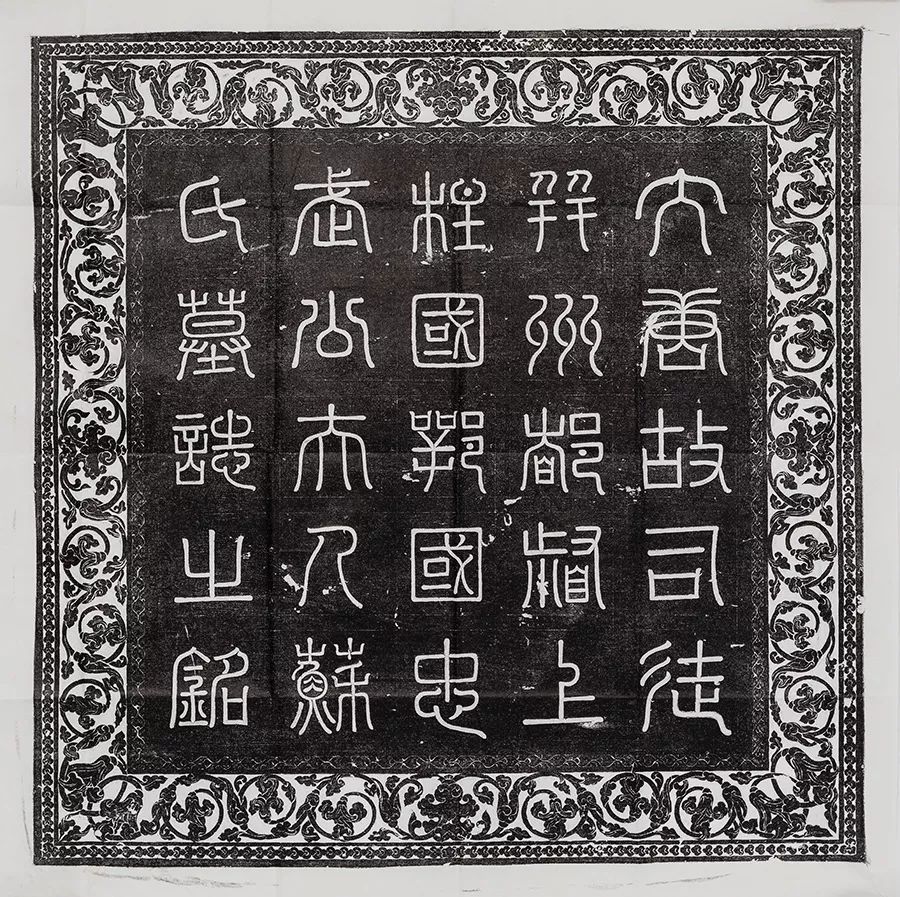

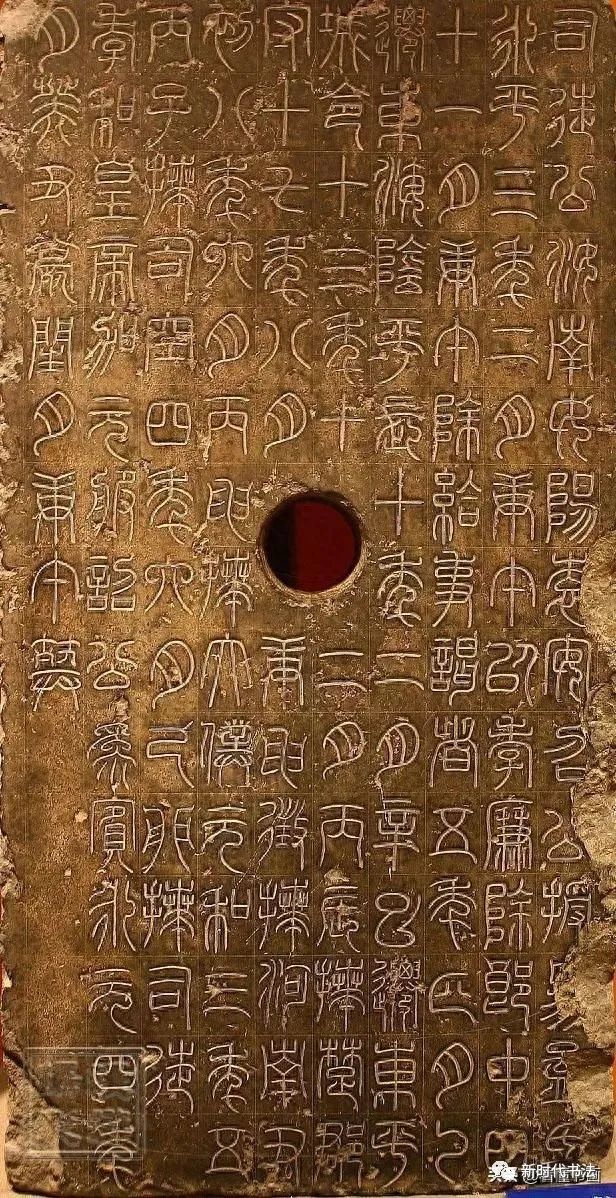

智永《真草千字文》墨跡達800多本,傳世的智永《真草千字文》共有兩本。一為唐代傳入日本的墨跡本,一為保存于陜西省西安碑林的北宋董薛嗣昌石刻本。此卷早在唐代已隨歸化之僧、遣唐之使流傳到東鄰日本,對日本書道產生過不小的影響。其余在中國本土者,南宋之后,俱成劫灰。只有保存于西安碑林的北宋大觀三年(1109年)薛嗣昌石刻本。雖說“頗極精工,無復遺恨”,可稱善本,但和墨跡相比較,鋒芒、使轉含混多了。相比之下,石刻本輕重變化小,用筆中鋒側鋒不明,含混而不見鋒芒。可見米芾“石刻不可學”是有道理的。

《真草千字文》,北宋時宣和內府僅存七卷,南宋至今唯有一卷。流傳下來的《真草千字文》墨跡只斷爛了開首兩行,其他都尚稱完好;至于缺的部分,也已根據關中本補全。所謂“關中本”,是宋朝大觀三年時薛嗣昌根據長安崔氏所藏真跡,於大觀已丑(公元1109年)摹刻上石,又稱為“陜西本”,原刻石今日尚存西安碑林,據說“頗極精工,無復遺恨”,可說是善本,但感覺和墨跡相比就差一些了。

智永,本姓王,山陰永欣寺僧人,名法極,人稱“永禪師”,陳、隋間著名書法家,是晉代書法大家王羲之的第七世孫。

常居永興寺閣,臨池學書。閉門習書三十年。初從蕭子云學書法,后以先祖王羲之為宗,在永欣寺閣上潛心研習了30年,所退廢筆頭滿五大竹簏,埋之成冢,謂之“退筆冢”。智永成為聲名卓著的書法家。至使求墨寶者絡繹不絕,踏破門檻,不得不用鐵皮裹上,后來,這故事變成了一個典故,叫“鐵門限”。

蘇軾評其書“骨氣深穩、體兼眾妙,精能之至”,宋米芾《海岳名言》評曰:“智永臨集千文,秀潤圓勁,八面具備”。明董其昌《畫禪室隨筆》說他學鐘繇《宣示表》,“每用筆必曲折其筆,宛轉回向,沉著收束,所謂當其下筆欲透紙背者”。他所寫的《千字文》清何紹基說:“筆筆從空中來,從空中住,雖屋漏痕,猶不足以喻之”。我們細讀他的墨跡《千字文》,看得出他用筆上藏頭護尾,一波三折,含蓄而有韻律的意趣。董、何之說可謂精確、具體、恰當。

智永《真草千字文》墨跡復出后,很多學者不敢肯定為真跡。為了保險,說成是“唐摹本”。啟功先生曾于1989年4月在京都小川家獲觀原本,在其《千字文說》中補記有“(紙色)蓋敦煌一種薄質硬黃紙經裝裱見水時即呈此色。其字每逢下筆墨痕濃重處時有墨聚如黍粒,斜映窗光,猶有內亮之色,更可知絕非鉤描之跡矣”。先生以初唐人臨本證明:這就是800本之一。并有詩云:“永師真跡八百本,海東一卷逃劫灰。兒童相見不相識,少小離家老大回。”